好课的三个重要特征

2016-10-09周云华

周云华

摘 要:从三维目标的视角观察一堂历史好课应该具有如下三个重要的特征,即:从知识与技能维度观察,好课应该在学习内容和学习思路上加以拓展;从过程与方法维度观察,好课应该注重知识学习的理解与批判、学习过程的联系与建构、学习结果的迁移运用和问题解决;从情感态度与价值观维度观察,好课应该注重重温历史人物的心路历程,着重感悟历史人物的人生智慧。

关键词:拓展式学习;深度式学习;体验式学习

什么是好课,仁者见仁,智者见智。笔者以为,好课应具备三个重要的特征,即好课首先是拓展式学习的课,好课还是深度式学习的课,好课更是体验式学习的课。这三个特征对应我们三个维度的学习目标,缺一不可。

一、拓展式学习——知识与技能维度

“窄”化是目前历史课堂教学普遍存在的突出问题。所谓“窄”化,就是把课堂作为唯一的学习场所,把教材作为唯一的学习资源,把教师(或教材)作为唯一的信息来源。笔者认为,一堂好的历史课,在知识与技能维度,它一定是一堂拓展式学习的课,拓展式学习的过程就是使“历史教材”拓展为“历史现场”的过程。

拓展式学习是对学习内容的拓展。初中历史教材内容高度浓缩,教师如果只是照本宣科,学生难免会感到枯燥乏味,从而影响学习效果。如果能对所学内容进行适度拓展,那么这一过程实际上就是在脱水蔬菜中加入适量的水还原成新鲜蔬菜的过程,是丰富“教材历史”使之形成“现场历史”的过程。通过历史细节的拓展,学生在咀嚼略显枯燥乏味的“教材历史”的同时,能够品味生动形象的“现场历史”,从而提高学生的学习兴趣,提升课堂的教学效果。对学习内容的拓展,可以是对背景材料的拓展,也可以是对课外知识的拓展。如在教学《中国历史》(本文所举例子都为人教版教材)八年级下册第五单元《外交成就》时,为了引导学生理解20世纪70年代中国外交有了重大突破和转机,笔者拓展了60年代的中国外交(“两个拳头打人”的强硬外交),帮助学生理清现代中国对外关系的一条主线——新中国初期的外交、60年代的中国外交、开创外交新局面、改革开放以来的外交。同时还给学生拓展了新中国外交政策在主流史学界被分为五个阶段以及国外政治家概括的新中国外交的四段经历等相关知识,学生普遍感到趣味十足。

拓展式学习是对学习思路的拓展。历史课堂就是要给学生一个广阔的视角,引导学生多角度、多层次思考历史问题,以培养历史思维的广度、深度和高度。如《世界历史》九年级上册第21课《第一次世界大战》,在分析一战爆发的原因时,引导学生进行多角度思考,从而认识到,一战爆发的根源在于资本主义经济政治发展不平衡;主要原因是两大军事集团的形成与对峙;直接原因是萨拉热窝事件。此外,还引用了史学家关于一战爆发背景因素分析,即经济上的竞争、殖民地的争夺、相冲突的联盟体系和势不两立的民族愿望[1]。从实际效果来看,这样做确实打开了学生的思路,让他们能够站在一个比较高的高度来把握一战爆发的原因,从而获得了良好的学习效果。

二、深度式学习——过程与方法维度

“浅”化是目前历史课堂教学存在的又一突出问题。所谓“浅”化,就是学生的学习是一种基于外在动机的学习,是一种基于文本知识的学习,是一种基于机械记忆的学习。笔者以为,一堂好的历史课,从过程与方法维度上看,它一定是一堂深度式学习的课,深度式学习的过程就是培养学生从理解“已知历史”到了解“未知历史”的过程。

深度式学习注重知识学习的理解与批判。深度学习是一种基于理解的学习,要求学习者对任何学习材料保持一种批判或怀疑的态度,批判性地看待新知识并深入思考,同时把它们纳入原有的认知结构中,在各种观点之间建立多元联结,要求学习者在理解事物的基础上善于质疑辨析,在质疑辨析中加深对深层知识和复杂概念的理解[2]。历史是一门透过现象看本质的学科,在形形色色的历史人物和历史事件的背后,隐藏着历史发展的本质与规律。学习历史的过程,从某种程度上来说,就是从探寻历史表面原因到探寻历史根本原因的过程,在这个过程中,我们需要引导学生逐步掌握深度理解历史的能力,掌握透过现象看本质的本领。

如《中国历史》七年级上册第14课《匈奴的兴起及与汉朝的和战》,针对汉武帝评价这一重要内容,笔者设计了三个层层递进的问题。首先展示了《汉书》里的一段史料:“如武帝之雄材大略,……虽《诗》、《书》所称,何有加焉!”(东汉班固《汉书·武帝纪赞》),结合书本中汉武帝大一统的措施等内容,加深学生对汉武帝功绩的理解,从而得出结论:汉武帝是中国古代杰出的政治家。之后笔者又展示了《资治通鉴》里的一段史料:“孝武穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷,信惑神怪,巡游无度,使百姓疲敝,起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。”(南宋袁枢《通鉴纪事本末》卷三《武帝惑神怪》)使学生进一步理解汉武帝的功与过,更全面客观地评价汉武帝,从而得出结论:汉武帝是中国古代杰出的政治家,但他的一些做法在客观上加重了百姓的负担。到这里,似乎已经把对汉武帝的评价讲完了,但笔者觉得还是缺了点东西,所以又展示了《资治通鉴》里的另一段史料:“然秦以之亡,汉以之兴者,孝武能尊先王之道,知所统守,受忠直之言,恶人欺蔽,好贤不倦,诛赏严明,晚而改过,顾托得人,此其所以有亡秦之失而免亡秦之祸乎!”(北宋司马光《资治通鉴》 卷第二十二 《世宗孝武皇帝下之下》)和学生一起分析了汉武帝为什么有亡秦之失而免亡秦之祸,其中一个很重要的原因就是他晚年能真诚地知错、认错、改错。通过这样的设计,加深了学生对这个重要知识点的理解与批判。

深度式学习着意学习过程的联系与建构。联系与建构是指学习者在知识整合的基础上通过新、旧经验的双向作用实现知识的同化和顺应,调整原有认知结构,并对建构产生的结果进行审视、分析、调整的过程。深度学习实质上是结构性与非结构性知识意义的联系建构过程,也是复杂的信息加工过程,须对已激活的先前知识和所获得的新知识进行有效和精细的深度加工[3]。从人类记忆的角度看,“获得的知识,如果没有完满的结构把它联系在一起,那是一种多半会被遗忘的知识,一串不连贯的论据在记忆中只有短得可怜的寿命”[4]。综观目前本市初中历史教学的现状不难发现,教师在课堂教学中往往注重详解课本基础知识的细节,忽略学生对一节课整体知识的联系与建构,导致学生记忆难度大,知识的衔接能力、整体认识能力差。以课题的联系与建构为例,就是要引导学生把分散的知识进行系统的整理,形成发展脉络清晰、内在联系紧密的知识网络,使学生用整体眼光看到完整的知识骨架,使知识“由杂乱到有序,由相互孤立到有机联系”,从而有助于学生形成理解性记忆,达到长久记忆历史知识的目的。课题的联系与建构可以放在新课开始环节,也可作为课堂小结来设计;可以用文字材料来表达,亦可用图表形式来展示。

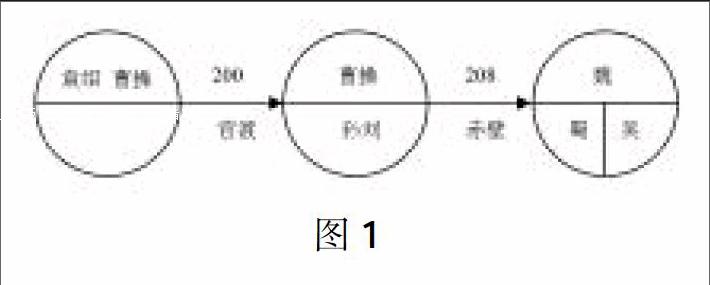

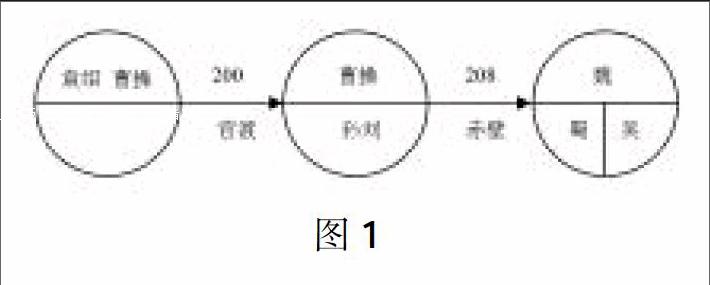

图1是《中国历史》七年级上册第18课《三国鼎立》的整体建构图,这样的结构清晰到位,一目了然。一方面使教学内容化繁为简、化难为易,便于学生理解、吸收和记忆;另一方面也让学生眼前一亮,给学生以美的享受、陶冶和启迪,可谓有义、有味又有趣。

深度式学习重视学习结果的迁移运用和问题解决。深度学习要求学习者对学习情境的深入理解,对关键要素的判断把握,在相似情境中能够做到“举一反三”,也能在新情境中分析判断差异并将原理迁移运用。深度学习的另一个重要目标是创造性地解决现实问题。一般来说,现实的问题不是那种套用规则和方法就能够解决的良构领域的问题,而是结构分散、规则冗杂的劣构领域的问题。要解决这种劣构领域的问题不仅需要我们掌握原理及其适切的场域,还要求我们能运用原理分析问题并创造性地解决问题[5]。正如前文所说,一堂好的历史课是培养学生从“已知历史”到“未知历史”的过程。从“已知”到“未知”,这就需要学生具有对已知知识的迁移能力,通过知识与方法的迁移,运用到未知的知识上,从而达到“举一反三”的效果。如学了《世界历史》九年级上册英法等国的资产阶级革命,可以迁移出美国南北战争的根本原因是:美国的奴隶制阻碍了资本主义的发展。美国南北战争的影响是:扫清了资本主义发展的又一大障碍,有利于美国资本主义的进一步发展。事实上,学生在以后学习其他国家的资产阶级革命或资产阶级改革时也能轻松说出根本原因与影响。

三、体验式学习——情感态度与价值观维度

历史新课标把情感、态度、价值观放在第一位,而目前在我们的历史课堂上这一目标被明显淡化。所谓“淡”化,就是历史学习对学生而言不是一种经历、体验和感悟,缺失了学生个体的积极参与、主动体验、情感冲突和观念内化。笔者以为,一堂好的历史课,从情感态度价值观维度上看,它一定是一堂体验式学习的课,体验式学习的过程就是从“理性历史”到“情感历史”的过程。

体验式学习注重让学生重温历史人物的心路历程。要让学生学习这些历史人物身上的优秀品质,就不能空谈,而应该让学生回到历史现场,重新去经历历史人物的生平事迹。如《世界历史》九年级下册第18课《美国南北战争》,笔者在讲授林肯当选总统后,面临维持或废除奴隶制的选择时,引导学生设身处地思考林肯面临的困境:如果南方叛乱,林肯若能平定这次叛乱,那么国家统一将得到维护,南方奴隶制会被废除,美国资本主义将获得进一步发展,而林肯本人也会名垂青史。然而,万一林肯无力平定这次叛乱,国家将会分裂,南方奴隶制会继续,而林肯也将会成为美国历史上的罪人。因为当后人提到林肯时,将会把他看成是美国分裂的罪魁祸首。在此基础上让学生用心去体验林肯面临的巨大矛盾:林肯是要成为一个政客还是一个政治家?如果林肯是一个圆滑的政客,他必然会选择南北双方都不得罪的做法,安安稳稳度过四年总统生涯。但如果想成为一个杰出的政治家,林肯必然会向南方的奴隶制发起挑战,因为这样做才是对这个国家、对这个民族的高度负责。通过对历史人物内心的用心体验,略显枯燥的历史知识一下子变得生动起来,略显干巴的历史人物也变得有血有肉起来。这时历史人物就能走进学生的内心,学生愿意去学习这些伟大人物身上的优秀品质。

体验式学习着重感悟历史人物的人生智慧。“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”。通过重温历史人物的活动,用心体验历史人物的内心,教师要注意引导学生仔细感悟属于自己的智慧。在总结《美国南北战争》一课时,笔者是这样处理教材的。先向学生指出,林肯之所以受到美国人民的如此爱戴,除了他所做的历史贡献外,还与他的个人品格密不可分。林肯的一生,就是曾国藩所说的“屡败屡战”的一生。接下来,笔者给学生展示了一段林肯的生平(略),并向学生描述其中的三个小细节,即1816年时的林肯、1833年时的林肯和1836年时的林肯。随后,又引导学生将林肯的经历与学生自己的学习生活结合起来,告诉学生,林肯其实和我们大家一样,也是一个普通人,他也遇到过很多的挫折、失败,但林肯凭借他的诚信、善良、勇敢等高贵品格和极其顽强的意志力,坚持不懈,奋斗到底,最终战胜了这些苦难,取得了普通人所难以企及的辉煌成就。和林肯的经历相比,我们每个人遇到的一些小挫折、小失败真的算不了什么。最后,笔者引用了林肯的一段名言:I am a slow walker, but I never walk backwards. (我这个人走得很慢,但是我从来不会后退),并把这句话送给学生,使他们在情感上产生强烈的共鸣。

新课标把“知识与能力”“过程与方法”“情感、态度与价值观”设定为教学的“三维”目标是教学改革的重大突破。“知识与能力”是基础,“过程与方法”是手段,“情感态度价值观”是归宿,这是一种人文意识的回归,三者缺一不可,而好课就应从这三个维度来考量。

参考文献:

[1]斯塔夫里·阿诺斯.全球通史(1500年以后的世界)[M].上海:上海社会科学院出版社,1999:579-582.

[2]杜娟,李兆君,郭丽文.促进深度学习的信息化教学设计的策略研究[J].电化教育研究,2013(10):15-16.

[3] JENSEN E, NICKELSEN L.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010:12.

[4]布鲁纳.布鲁纳教育论著选[M].邵瑞珍,等译.北京:人民教育出版社,1989:41.

[5]张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J].中国电化教育,2012(10):8-9.