大学生道德推脱与亲社会行为关系研究

2016-09-25卢永兰

卢永兰,李 林

(1.龙岩学院 教育科学学院,福建 龙岩 364102;2.福建师范大学 教育学院,福建 福州 350007)

大学生道德推脱与亲社会行为关系研究

卢永兰1,李林2

(1.龙岩学院教育科学学院,福建龙岩364102;2.福建师范大学教育学院,福建福州350007)

探讨大学生道德推脱与亲社会行为的关系,采用道德推脱问卷和亲社会行为问卷对福建高校876名大学生进行调查。结果表明:大学生亲社会行为总体处于中等水平,在性别、专业、家庭居住地以及是否独生子女等方面存在显著差异;道德推脱与亲社会行为存在显著负相关,并且道德推脱与亲社会行为的匿名性、依从性、情绪性和紧急性因子存在显著负相关,道德推脱对亲社会行为有显著的负向预测作用。

大学生;道德推脱;亲社会行为

一、引言

当今,我们在积极努力构建社会主义和谐社会的同时,却常常出现不和谐的音符,比如“山东疫苗案”“教师侵犯学生案”“毒大米案”等等,有些人做出这样的不利于他人的行为,侵犯道德的底线,甚至违法,是因为他们自身的道德推脱机制起作用吗?他们的亲社会行为减少,是否与其道德推脱有关呢?道德推脱(Moral Disengagement)是指个体通过重新定义自己的行为,以便最大程度地减少自己在行为后果中的责任,从而降低自己行为所带来的痛苦等情况所表现出来的认知倾向。[1]2-32Bandura(1986)认为,道德推脱是能分离个体的外在行为和内在价值观,避免这两者相冲突而可能出现的自我制裁。个体的道德推脱主要通过八个相关的推脱机制来实现,即道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任分散、结果扭曲、非人性化和责备归因。[1]2-32本研究重点探讨个体的亲社会行为是否与道德推脱有关,深入了解两者关系,为构建社会主义和谐社会提供重要的理论依据。

二、研究方法

1.研究对象

选取福建高校1000名大学生进行问卷调查,收回有效问卷876份,有效率为87.6%。年龄为17~25岁,平均年龄22.17岁;其中男生397人,女生479人;理工科398人,文科478人;城镇户口341人,农村户口535人;独生子女233人,非独生子女643人。

2.研究工具

(1)大学生道德推脱问卷。采用的是卢永兰(2013)对Bandura(1986)道德推脱问卷的修订版。包含共20个题项,李克特5点量表进行计分,量表共四维度,即道德辩护、有利比较、责备归因和责任推脱,各维度α系数分别为0.862,0.733,0.706,0.605,总量表α系数为0.901,信效度良好。[2]121-124

(2)亲社会行为问卷。由丛文君修订的《亲社会倾向测量问卷》,共23个题项,包含六个维度,即公开性、利他性、匿名性、情绪性、紧急性、依从性。李克特5点量表进行计分,总量表的α系数为0.85,各维度α系数介于0.63-0.83之间,经过检测的信效度良好。[3]121-125

3.数据处理

将有效问卷的数据输入统计软件SPSS16.0 for windows,进行统计分析。

三、研究结果与分析

1.大学生亲社会行为总体状况

表1 亲社会行为各维度的差异分析(标准差)

由表1可知,亲社会行为的总均分为3.082,说明大学生的亲社会行为处于中等水平;各个维度均分从高到低分别为:紧急性(3.603)、匿名性(3.323)、情绪性(3.181)、依从性(3.116)、利他性(2.808)和公开性(2.619),这一结果与丛文君(2008)的研究结果一致。[3]121-125出现这一结果的差异可能与文化背景有关。我们中国文化中更推崇集体主义,强调“群体性”,尤其体现在紧急危难时刻。因此,本研究结果表明大学生紧急情况下所表现出来的亲社会行为较多。

2.亲社会行为的人口统计学差异分析

(1)亲社会行为各维度上的性别差异

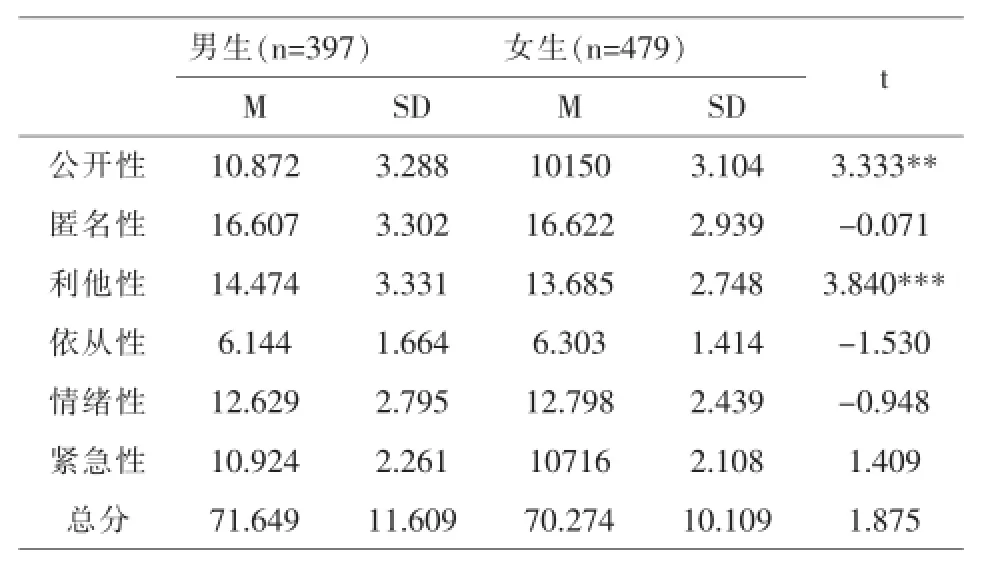

表2 性别在亲社会行为各维度上的差异情况

从表2可知:不同性别大学生在公开性和利他性得分上都存在显著差异(p<0.01),女生公开性得分和利他性得分都显著低于男生,而在其他维度上不存在显著差异。这与宋凤宁(2005)的研究认为不存在性别差异的结果不一致。[4]84-88可能是因为存在性别角色定位的影响,社会赋予了男性阳刚、正义感、勇敢和有担当等特征;一般而言,男生本身的体格等生物特征会比女生强,更有能力和体力去做亲社会行为,因而在利他性方面,女生得分显著低于男生。

(2)亲社会行为及其各维度上的专业差异

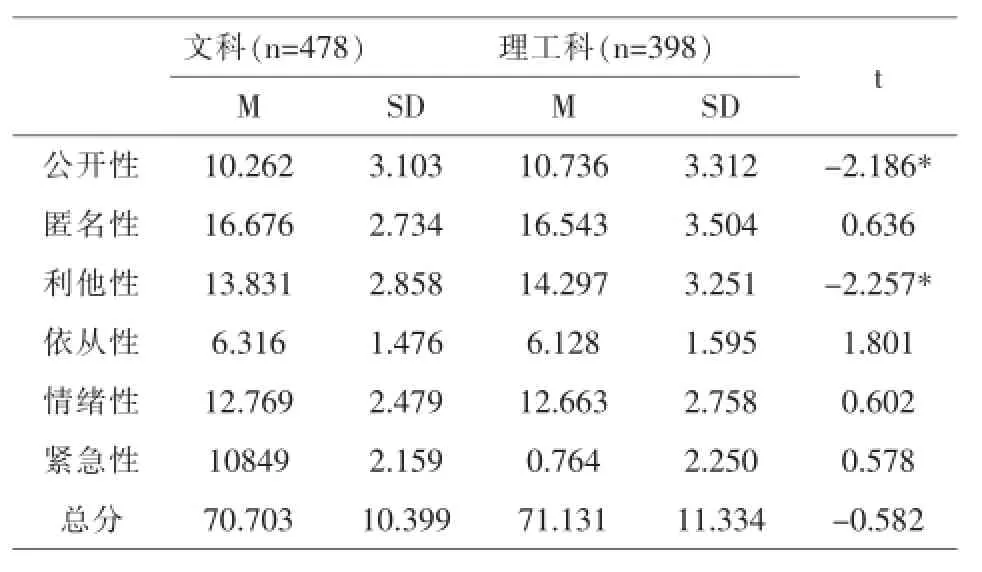

表3 专业在亲社会行为各维度上的差异情况

从表3可知:不同专业的大学生在公开性和利他性的得分上存在显著差异(p<0.05),理工科学生公开性得分和利他性得分都显著高于文科学生。这可能是受到专业特点的影响,不同的专业,其教育方式、内容以及培养目标不同,理科生的逻辑思维能力、实践操作能力和行为反应能力一定程度会上优于文科生,当看到他人需要帮助的情况时,其行为反应速度更快,思考行为利弊和结果的时间更少。

(3)亲社会行为及其各维度上的家庭居住地差异

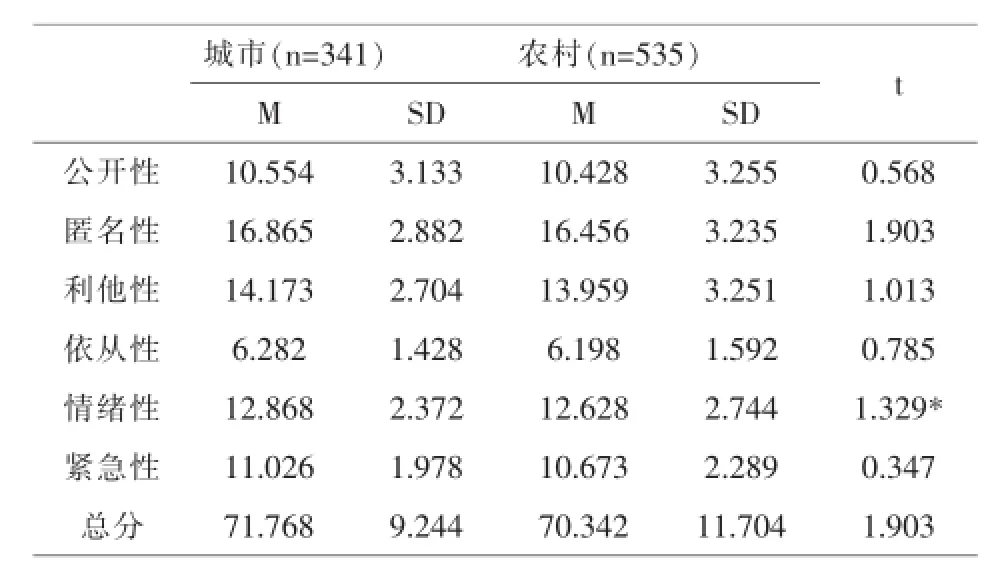

表4 家庭居住地在亲社会行为各维度上的差异情况

从表4可知:不同家庭居住地的大学生,在情绪性得分上存在显著差异(p<0.05),城市籍的大学生,其紧急性得分显著高于农村籍大学生。由于成长环境的不同,城市籍大学生的独立性方面相对较差,依赖性相对较强,更容易受自身情绪和外在环境的影响,因而会更倾向于借助他人情绪状态进行识别和加工,来指导自身的行为,即相对于农村籍学生而言,城市籍学生会更容易在情绪唤起的情境中做出亲社会行为。

(4)是否独生子女在亲社会行为及其各维度上的差异

表5 是否独生子女在亲社会行为及其各维度上的差异

从表5可知:是否独生子女只在情绪性得分上有显著差异(p<0.05),独生子女的情绪性得分高于非独生子女。这与丛文君(2008)的研究结果认为非独生子女的亲社会倾向高于独生子女的结果不一致。造成这一研究结果的原因,可能是家庭的成长环境的差异,由于独生子女缺少同伴,家人更宠爱和关注,使得他们的独立性较差,也较容易受到情绪和环境影响,当面对的情境能唤起自身情绪时,会表现出更多的亲社会行为。

2.大学生道德推脱与亲社会行为的相关分析

表6 道德推脱与亲社会行为的相关分析

由表6可知:道德推脱与亲社会行为之间存在呈显著的负相关,大学生的道德推脱水平越高,则其亲社会行为倾向就越低;道德推脱与亲社会行为中的四个维度(匿名性、依从性、情绪性、紧急性)也存在显著负相关;道德推脱中的三个维度(道德辩护、有利比较、责备归因)都与亲社会行为存在显著负相关。这与王兴超等人(2013)研究结果中认为“道德推脱会对大学生的亲社会行为产生显著的负向影响,道德认同会对大学生的亲社会行为产生显著的正向影响,并且道德认同会对道德推脱与亲社会行为之间的关系产生显著的调节作用”具有相一致之处。[5]904-909道德推脱与亲社会行为中的四个维度(匿名性、依从性、情绪性、紧急性)也存在显著负相关;道德推脱中的三个维度(道德辩护、有利比较、责备归因)都与亲社会行为存在显著负相关。这与Bandura(1996)和潘清泉(2009)的研究结果一致。

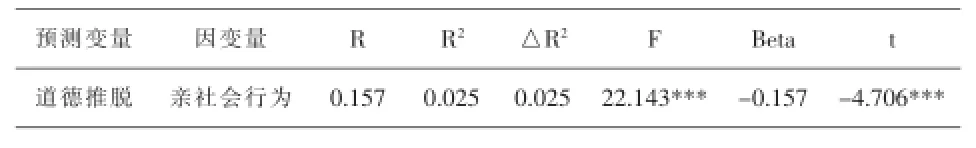

在相关分析的基础上,为了进一步明确道德推脱与亲社会行为之间的关系,进行回归分析,见表7。

表7 道德推脱对亲社会行为的回归分析

从表7可知:道德推脱对亲社会行为的解释变异量为0.025,道德推脱能显著地负向预测亲社会行为2.5%的变异量。由于道德推脱可以合理分离开个体内在的道德标准和因不道德行为发生而产生的内疚与自责,而这种分离降低了道德的自我抑制力,因而会增加不道德的行为。[6]35-40当道德推脱水平处于较高水平,个体就会产生较少的内疚感,面对他人需要帮助的场景时更可能选择不出手帮忙,自责感较少,因此其亲社会行为倾向较少。道德推脱对亲社会行为具有显著的负向预测作用,道德脱离水平的高低是亲社会行为产生的一个内部影响因素。[7]244-246

四、结论

大学生亲社会行为总体处于中等水平,在性别、专业、家庭居住地以及是否独生子女等方面存在显著差异。道德推脱与亲社会行为存在显著负相关,并且道德推脱与亲社会行为的匿名性、依从性、情绪性和紧急性因子存在显著负相关;道德推脱对亲社会行为有显著的负向预测作用;有利比较显著负向预测匿名性;道德辩护和有利比较显著负向预测依从性;道德辩护和责任推脱显著负向预测情绪性;道德辩护和责备归因显著负向预测紧急性。参考文献:

[1]Bandura A.Social Foundations of Thought and Action:A Social Cognitive Theory Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1986.

[2]卢永兰.大学生道德推脱现状研究[J].太原师范学院学报(社会科学版),2015(1).

[3]丛文君.大学生亲社会行为类型现状及特征研究[J].安徽科技学院学报,2012(2).

[4]宋凤宁,黎玉兰.青少年移情水平与网络亲社会行为的研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2005(3).

[5]王兴超,杨继平.道德推脱与大学生亲社会行为:道德认同的调节效应[J].心理科学,2013(4).

[6]丁芳.儿童的道德判断,移情与亲社会行为的关系研究[J].山东师范大学学报(社会科学版),2000(5).

[7]潘清泉,周宗奎.4-6年级儿童道德脱离及其与同伴关系和社会行为的关系[J].中国临床心理学杂志,2011(2).

(责任编辑:吕增艳)

Absract:In order to find out the relations between moral disengagement and prosocial behaviors of university students,we use the Moral Disengagement Questionnaire and Prosocial Behaviors Questionnaire to survey 876 university students.The results show that:The overall level of university students'prosocial behaviors is medium.There are significant differences in gender,major,family and whether or not only-child of prosocial behaviors.There is an obvious negative correlation between moral disengagement and prosocial behaviors,moral disengagement has a significant negative prediction function on prosocial behaviors.

Relations Research between Moral Disengagement and Prosocial Behaviors of University Students

LU Yong-lan1,LI Lin2

(1.Institute of Educational Sciences,Longyan University,Longyan,Fujian 364102,China;2.Educational Institute,Fujian Normal University,Fuzhou,Fujian 350007,China)

university students;moral disengagement;prosocial behaviors

10.13877/j.cnki.cn22-1284.2016.09.023

C912.68

A

1008—7974(2016)05—0113—04

2016-03-10

龙岩学院校立服务海西“大学生道德推脱、移情和亲社会行为的关系研究”(LQ2013049)

卢永兰,女,福建龙岩人,硕士,助教;李林,女,福建福州人,教授。