美国矮源间接利用与半矮秆大豆合农76创新

2016-09-24王志新李灿东张振宇郭美玲张茂明王庆胜李志民

郑 伟 郭 泰 王志新 李灿东 张振宇 郭美玲 张茂明 王庆胜 李志民

(黑龙江省农业科学院佳木斯分院,佳木斯154007)

美国矮源间接利用与半矮秆大豆合农76创新

郑伟郭泰王志新李灿东张振宇郭美玲张茂明王庆胜李志民

(黑龙江省农业科学院佳木斯分院,佳木斯154007)

利用国内优良大豆种质垦农19与含有美国矮秆基因的大豆种质合农57杂交,在窄行密植条件下,结合品质分析与抗病鉴定,经过11年连续定向选择,创新出半矮秆耐密植、蛋白质含量高、抗病能力强的大豆新种质合农76。该品种适宜垄三栽培和窄行密植栽培,垄三栽培密度为35万~40万株/hm2、窄行密植栽培种植密度40万~45万株/hm2;蛋白质含量41.98%,脂肪含量为20.43%,为油饲兼用型品种;高抗灰斑病;在窄行密植条件下参加区域试验平均产量3046.5kg/hm2,较对照品种合丰50号平均增产15.2%;生产试验平均产量3311.9kg/hm2,较对照品种合丰50号平均增产16.1%。合农76是我国自主育成的第一个适合干旱、半干旱地区应用的半矮秆耐密植型春大豆种质,对推动黑龙江省大豆生产发展具有重要意义。

矮秆基因;半矮秆;耐密植;合农76;创新

半矮秆耐密植大豆的出现引起了大豆栽培史上的一次绿色革命,使大豆种植密度成倍增加,带动了大豆产量的再一次飞跃[1]。我国最早开展半矮秆大豆育种的单位是黑龙江省农业科学院佳木斯分院(原合江农业科学研究所),1994年合作引进半矮秆大豆种质资源开始配置杂交组合[2-3],此后国内其他育种单位也相继开展此项研究,目前我国半矮秆大豆育种已经取得了阶段性进展,育成了一系列半矮秆耐密植品种[4]。随着对半矮秆大豆品种及其配套窄行密植栽培技术研究的不断深入,我国大豆科技工作者逐渐意识到以往研究的株高50~60cm的半矮秆大豆很难适应我国大豆主产区干旱半干旱的生态环境[5],株高在70cm左右的耐密植大豆更能够适应我国大豆主产区的生态条件。因此黑龙江省农科院佳木斯分院将育种目标设定为选育株高70cm左右的半矮秆耐密植大豆新种质,根据该育种目标配置大量组合,经过多年连续定向选择,育成了半矮秆耐密植大豆新品种合农76,合农76既含有美国半矮秆品种的耐密植性又适合黑龙江省干旱、半干旱区的垄作窄行密植栽培模式。

1 亲本来源与选育过程

1.1亲本来源母本垦农19亚有限结荚习性,主茎结荚为主,抗倒伏能力强,株高70~80cm,蛋白质含量37.74%,脂肪含量23.27%,中抗大豆灰斑病。父本合丰57亚有限结荚习性,含有美国半矮秆耐密植基因,抗倒伏能力强,株高85~90cm,油分含量平均为22.87%,蛋白质含量平均为38.36%,中抗大豆灰斑病。

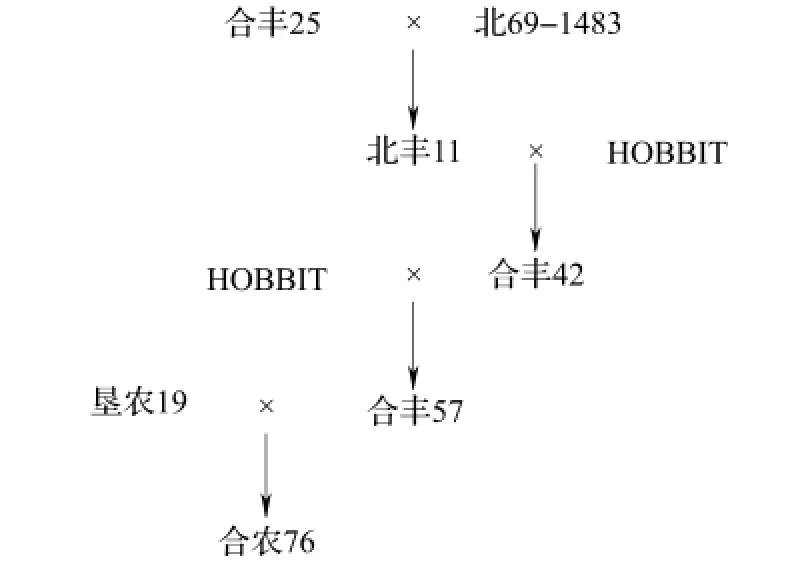

1.2选育过程试验于2004-2015年在黑龙江省农业科学院佳木斯分院、黑龙江省农业科学院海南南繁基地和黑龙江省东部三江平原低湿区试验点进行,室内试验在黑龙江省三江平原主要农作物栽培育种重点实验室和农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)进行。2004年配制杂交组合200477(垦农19×合丰57),当年冬季南繁种植F1;2005年分院种植F2,当年冬季南繁种植F3;2006-2007年分院分别种植F4、F5,并于F5决选品系合交07-707;2008-2011年分院进行品种产量鉴定试验,同时2011年参加黑龙江省品种预备试验;2012-2013年参加黑龙江省品种区域试验,2014年参加黑龙江省品种生产试验,完成全部试验程序,2015年春季通过黑龙江省农作物品种审定委员会审定推广,定名为合农76(图1)。

图1 合农76系谱图

1.3试验方法田间按照组合顺序种植,于组合前2行种植相应的亲本,行长5m,行距0.45m,株距5.0cm。从F2开始,在窄行密植条件下种植,设置行距0.45m,密度为45万株/hm2,选择抗倒伏能力强的单株或株行。F2~F5每年大豆R2期用灰斑病混合菌种对后代单株进行接种鉴定,8月下旬开始调查病害的发生情况,对抗病能力强、丰产性突出和综合性状好的单株进行挂牌标记,作为秋季田间选择的重要依据。

产量鉴定试验采用标准区法,4行区,行长5m,垄距0.45m,株距0.05m;品种产量比较试验与省区域试验均采用随机区组设计,3次重复,10行区,行长6m,行距0.45m,株距0.05m;生产试验在0.45m垄距窄行密植栽培条件下,保苗45万株/hm2,采用大区对比法,不设重复,小区面积不少于300m2。

从F5到品种参加生产试验期间,连续多年多点进行品质分析,采用DA7200近红外谷物分析仪检测与委托农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)进行检测相结合,根据检测结果选择品质优良的个体与株系。

2 品种分析

2.1品种创新在筛选国内外优良资源的基础上,采用有性杂交,聚合优良基因,累加有利性状;在试验方法上采用田间试验与室内鉴定相结合,一点试验与多点鉴定结合,南繁与北育相结合;在后代选择上采用系谱法和混合摘荚法进行选择,通过先进的鉴定手段与方法对后代进行品质和抗性选择,培育出半矮秆耐密植、高蛋白、抗灰斑病的大豆新种质合农76。该品种为亚有限结荚习性,株高72.7cm,有分枝,紫花,尖叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈褐色;粒圆形,种皮黄色,种脐浅黄色,有光泽,百粒重19.3g;在适应区出苗至成熟生育日数115d,需≥10℃活动积温2350℃。

2.2产量结果该品种2011年参加黑龙江省预备试验,窄行密植条件下(45cm小垄密植,保苗45万株/hm2)4点平均产量为3218.4kg/hm2,较对照品种合丰50(70cm垄距,保苗28万株/hm2)平均增产17.4%;在窄行密植条件下,2012-2013年省区域试验2年10点次试验平均产量3046.5kg/hm2,较对照品种合丰50增产15.2%;2014年省生产试验平均产量3311.9kg/hm2,较对照品种合丰50增产16.1%。

2.3耐密性合农76产量鉴定试验、区域试验、生产试验均在窄行密植条件下进行,保苗株数为40万~45万株/hm2,通过试验表明合农76号在此密度条件下田间倒伏1~2级,倒伏级别明显低于对照品种,田间病虫害较轻,群体产量优势突出,表现出了较强的耐密植能力。

2.4品质分析结果经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)2012-2014年连续3年测定,合农76蛋白质含量平均为41.98%,脂肪含量平均为20.43%,蛋白质+脂肪总和为62.41%,为双高类型品种,其中蛋白质含量较双亲分别提高11.2%和9.4%。

2.5抗病性鉴定结果经黑龙江省农作物品种审定委员会指定灰斑病鉴定单位(黑龙江省农科院佳木斯分院植保研究所)采用灰斑病混合菌种进行田间接种鉴定,2012-2014年3年均表现为高抗灰斑病,抗病能力较双亲有较大提高。

2.6适宜种植区域适宜黑龙江省第二积温带大面积种植,第一积温带下限和第三积温带上限做搭配品种种植,同时也适宜吉林省的东部山区、半山区和内蒙古自治区的兴安盟、呼伦贝尔盟等相同生态条件的地区种植。

2.7栽培技术要点该品种在适应区5月上中旬播种,选择中上等肥力地块种植,采用垄三栽培和窄行密植栽培两种种植方式,垄三栽培一般保苗35万~40万株/hm2,窄行密植栽培一般保苗40万~45万株/hm2,播种前采用卫福种衣剂或者微肥进行拌种。采用农家肥与化肥结合,种肥与追肥结合,有机、无机肥料配合施用,氮磷钾肥配合施用。种子与肥料分层施用,底肥深施,生育期间看苗情适当追肥。在一般栽培条件下,每hm2施磷酸二铵150~200kg、尿素30~50kg、钾肥50~70kg。田间采用化学药剂除草或人工除草,中耕2~3次,拔大草1~2次;生育期间追施叶面肥1~2次,8月上旬根据虫情预报利用化学药剂进行大豆食心虫防治;9月下旬至10月上旬大豆完全成熟时进行收获。

3 品种创新分析

3.1亲本选择是关键大豆起源于我国,我国大豆种质资源丰富[6],有很多矮秆大豆种质资源。我国矮秆大豆种质资源植株形态虽然矮,但是在栽培过程中往往表现为不耐密植。要想创新矮秆耐密植大豆种质,选择含有dt基因的美国种质资源作为亲本是成功的关键[7]。美国半矮秆大豆特点突出,但对我国目前大豆主产区生态条件的适应能力不强,改良起来困难较多,为了保持创新种质的耐密性和广适性,可选择当地的主栽品种作为其中一个亲本,往往能够取得较好的效果[8]。本研究选择了当地主栽的垦农19作为母本,与含有国外基因的合农57进行杂交取得了成功,育成了既含有美国矮秆耐密植基因,又适应当地生态环境的大豆新种质合农76。

3.2组合方式多样化美国半矮秆大豆熟期晚,矮秆半矮秆育种成功的关键是熟期的改良,一般进行多次杂交效果较好[5]。胡喜平等[4]研究认为在利用美国的半矮秆大豆资源进行矮秆半矮秆育种时,适当用2个当地早熟品种与之三交,可以更快更直接更有效地利用资源。本研究在利用HOBBIT为核心种质进行回交和辐射育种的基础上获得中间种质合农57,利用当地主栽品种与中间种质合农57进行再次杂交,取得了成功,可见在美国半矮秆大豆改良过程中单交、回交和聚合杂交等组合方式均具有一定的效果,在半矮秆大豆育种实践中应该按照育种目标灵活选择组合方式,本研究进行多种组合方式的复合利用取得了较好的效果。

3.3选择条件是保障品种的耐密性是受多基因控制的数量性状,因此,耐密性品种的选育应该在密植条件下进行。胡喜平等[4]研究认为,在垄作稀植条件下选择的品种在密植条件下产量不一定高。为了提高选择效率,本研究将耐密性作为第一育种目标,在高肥足水的条件下,早期世代即为试验材料创造了一个窄行密植的栽培条件,在此基础上进行其他性状的选择,育成品种在耐密性上较双亲有较大提高。因此,半矮秆耐密植大豆选择要获得成功,选择环境至关重要。

[1]胡国华.矮秆品系窄距密植条件下的增产潜力.大豆通报,1998(1):4-8

[2]张敬涛,王成,王谦玉,等.半矮秆大豆合丰42最佳群体结构分析.中国农学通报,2005(4):130-132

[3]张敬涛,郑殿峰,申小惠,等.半矮秆大豆窄行密植超高产生长发育动态研究.大豆科学,2009,28(5):23-25

[4]胡喜平,刘忠堂,郭泰,等.利用美国大豆矮源进行矮秆半矮秆育种的研究.大豆科学,2001,20(3):119-214

[5]郑伟.矮秆半矮秆耐密植超高产大豆种质资源创新研究.中国种业,2012(12):15-16

[6]常汝镇,孙建英,邱丽娟.中国大豆种质资源研究进展.作物杂志,1998 (3):7-9

[7]郭泰,刘成贵,郑伟,等.美国矮秆大豆资源引入与育种利用效果分析.大豆科学,2014,33(5):638-641

[8]邱丽娟,常汝镇,袁翠平,等.国外大豆种质资源的基因挖掘利用现状与展望.植物遗传资源学报,2006,7(1):1-6

2016-04-23)

国家科技支撑项目(2011BAD35B06);国家科技支撑计划(2011DFR30840);国家“863”计划(2011AA10A105);国家现代大豆产业技术体系(CARS-04-CES05)

郭泰