大学英语教材中的文化内容研究

——以《新标准大学英语综合教程4》为例

2016-09-21李惠胤

李惠胤

(广东外语外贸大学 英语教育学院, 广州 510420)

大学英语教材中的文化内容研究

——以《新标准大学英语综合教程4》为例

李惠胤

(广东外语外贸大学英语教育学院, 广州510420)

语言教学离不开文化教学。作为课堂教学基本要素之一的教材,哪些文化内容在教材中得到体现?它是否呈现多元化?是否有利于培养学生的跨文化交际能力?这些文化内容的呈现给我们带来什么启示?通过借用大写C和小写c的文化分类概念,对《新标准大学英语综合教程4》所涉及的文化内容进行分析,结果表明:大写 C文化在数量上略高于小写c文化;两种文化仍以英美文化为主,但在一定程度上展现了文化的多元性;母语文化(中国文化)主要体现在练习中等。分析的结果对教材的编纂提供一些参考。

大写C的文化; 小写c的文化; 跨文化交际能力

一、引 言

教材作为课堂教学的基本要素之一,在教学中起着不可或缺的作用。它既是课程目标和内容的具体体现,又是教师和学生开展教学活动的主要工具;既是实施课堂教学的重要组成部分,也是实现课程要求和教育理念的载体。有研究表明:98%的课堂指导来自教材,90%的学生课后作业是通过教材来完成的(Suarz, 2001)。 McKeachie 认为:预示学生学习成效的主要变量不是教学方法而是教材,教材是传递知识的主要途径(2002:14)。这些名家论述从不同角度强调了教材所担当的学习者和学习内容之间媒介的重要性。同样的,英语教材作为英语教学中的基本要素(Hutchinson、 Terres, 1994),其在英语教学中的重要作用亦毋庸置疑。它不仅辅助语言的学习,而且还直接或者间接地传递文化价值观,对学生的学习起着举足轻重的影响(Cummingsworth, 1995)。如今,提高学生的跨文化交际能力和综合文化素养已成为大学英语教学的主要内容和目标(《大学英语课程教学要求》)。英语教材作为传递知识的载体,自然对学生的跨文化交际起到越来越重要的作用。因此,如果要有效提高学生的跨文化交际能力,教材内容本身应该具有多元性。

二、研究背景和研究问题

语言教学离不开文化教学,这已是不争的事实。因而,英语所表达的英语民族的风土人情、行为方式、思维和价值观等必然贯穿于英语教学的整个过程中。近半个世纪以来,英语的使用发生了巨大变化,成为最具有影响力的语言。世界上几乎所有国家都把英语作为主要外国语来学习,互联网78%使用英语,联合国文件80%使用英语。更有专家认为, 英语已成为名副其实的国际语言。Smith(1976)明确指出国际语言的应用具有四大主要特征,其中两大特征是:作为国际语言的英语与英语为第一语言的国家的文化不再紧密联系;作为国际语言的英语,其基本功能是让各国的英语使用者相互交流各自的文化和观念。Trifonovitch (1982: 214)也提出了类似的看法:既然我们通过应用英语与许多文化相接触,我们就不可能像过去习惯的那样集中精力于讲英语世界的文化。

中国教育部对大学英语的定位是:大学英语不仅是一门语言基础知识课程,也是拓宽知识、了解世界文化的素质教育课程;大学英语的教学目标是培养学生的英语综合应用能力,提高综合文化素养,以适应中国社会发展和国际交流的需要。也就是说,我们希望学生在英语学习中提高自己理解各国文化(包括自己母语文化)的能力,并运用这种能力成功地与来自其他文化的人进行沟通,即跨文化交际的能力。通过学习不同国家的文化,使学生能以更开放的方式来对待事物,能更好地与不同国家的人进行交往,并通过文化对比增进对自己国家文化的理解,而这其实就是外语教学目前着力培养的新理念,即对文化多元性的意识和对差异的宽容态度、对异文化成员的共情能力,以及对自身文化价值观念及行为方式的觉察和反省(高一虹,2002)。要实现这些培养目标,英语教材首先就要能针对大学英语教学目标,确定不同类型的文化内容,呈现多元化和客观性。

文化的分类和定义五花八门,其中定义就多达几百个。胡文仲先生在《不同文化之间的交际与外语》一文中指出:人们通常把文化分为两类:一类包括历史、人物、事件、经济、文学、艺术、音乐、建筑、哲学、科技成就等集中反映人类文明的各方面,有人称之为 culture with a big C 或者 high civilization,也是狭义的文化; 另一类则包括与一个民族生活密切相关的具体的生活方式,如:饮食起居、风俗习惯、行为准则、社会传统、生活方式、社会组织等,有人称之为culture with a small c,又或称为广义的文化 (Allen、Valette, 1977:325; Ovando、Collier, 1985: 105-107)。 戚雨村先生(1994:13-24)认为文化包含三个方面内容:物质文化 (体现为各种实物产品,如工具、服饰、食品等)、制度习俗文化(人们共同遵守的社会规范和行为准则,包括制度以及相应的设施和风俗习惯等)和精神文化(通过人们思维活动方式和其产品进行呈现,既包括价值观念、思维方式、审美趣味、道德情操、宗教信仰,也包括哲学、科学、文学艺术方面的成就和产品)。不难发现, 胡文仲先生的大写C文化其实就等于戚雨村先生定义中的精神文化,而小写c文化就是物质文化。赵贤洲、张占一(1994:193)等学者从跨文化交际理论出发,认为文化包括知识文化和交际文化。知识文化“指的是那种两个文化背景不同的人进行交际时,不直接影响准确传递信息的语言和非语言的文化因素。所谓交际文化,指的是那种两个文化背景不同的人进行交际时,直接影响信息准确传递(即引起偏差或误解)的语言和非语言的文化因素”。同样,我们发现,大写C文化其实就是其中的知识文化,而小写c文化几乎等于交际文化。

《新标准大学英语》(以下简称《新》)是由外语教学与研究出版社出版,根据《大学英语课程教学要求》的“一般要求”,针对中国新一代大学生的知识结构与思维特点设计编写出来的大学英语系列教材。作为国内大学英语教学的权威教材,《新》每年被成千上万的学生和老师使用,其影响力之广可想而知。那么,哪些文化内容在教材中得到体现?教材里呈现了哪些国家的文化?这些文化内容的呈现给我们带来什么启示?这是本文所要研究的问题。为了方便统计教材中的文化内容,本文将借用上述大写C和小写c的文化分类概念。

三、研究方法和对象

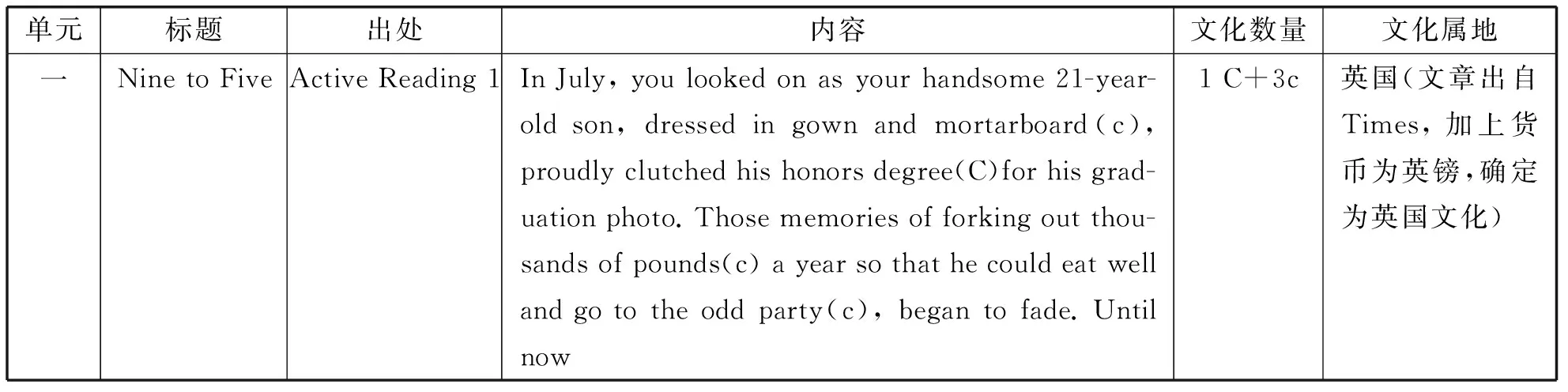

《新》系列从书包含1-4级,每一级都配有《综合教程》等系列大学英语教材。每级《综合教程》包含10个单元,每单元围绕同一主题展开,包括两篇主要阅读文章(active reading 1 及 active reading 2)和一个专题文化短篇(Reading across cultures)。笔者曾连续两年使用《综合教程4》,对教材比较熟悉,所以本文以《综合教程4》(以下简称《综4》)为研究对象, 将教材中所涉及的文化内容剥离出来(见表一数据样本),比如: facebook、TrafficCops(英国关于交通警察的纪实电视片)、El Pollo Loco(美国一家连锁快餐店)等,按照大写C和小写c的文化概念进行分类,并根据各属地进行统计。属地分为:亚洲国家(包括太平洋岛国等)、非洲国家、拉美国家、西方国家。其中,西方国家又分为英语为母语和英语为非母语的国家。在同一阅读材料中反复出现的文化内容在本次研究中不重复计算。由于专题文化短篇(Reading across cultures)旨在展示不同国家的文化生活、传统习俗、价值观念,培养学生的文化意识,这个部分的研究不按照内容进行统计,只是计算文中出现的国家频率。某些文化内容可能没有明确属地,本研究的处理是根据上下文来确定属地,如若无法确定,就把它归结为作者国籍所属国家的文化(见表1)。

表1 《新标4》文化数据收集样本片段

四、研究结果和讨论

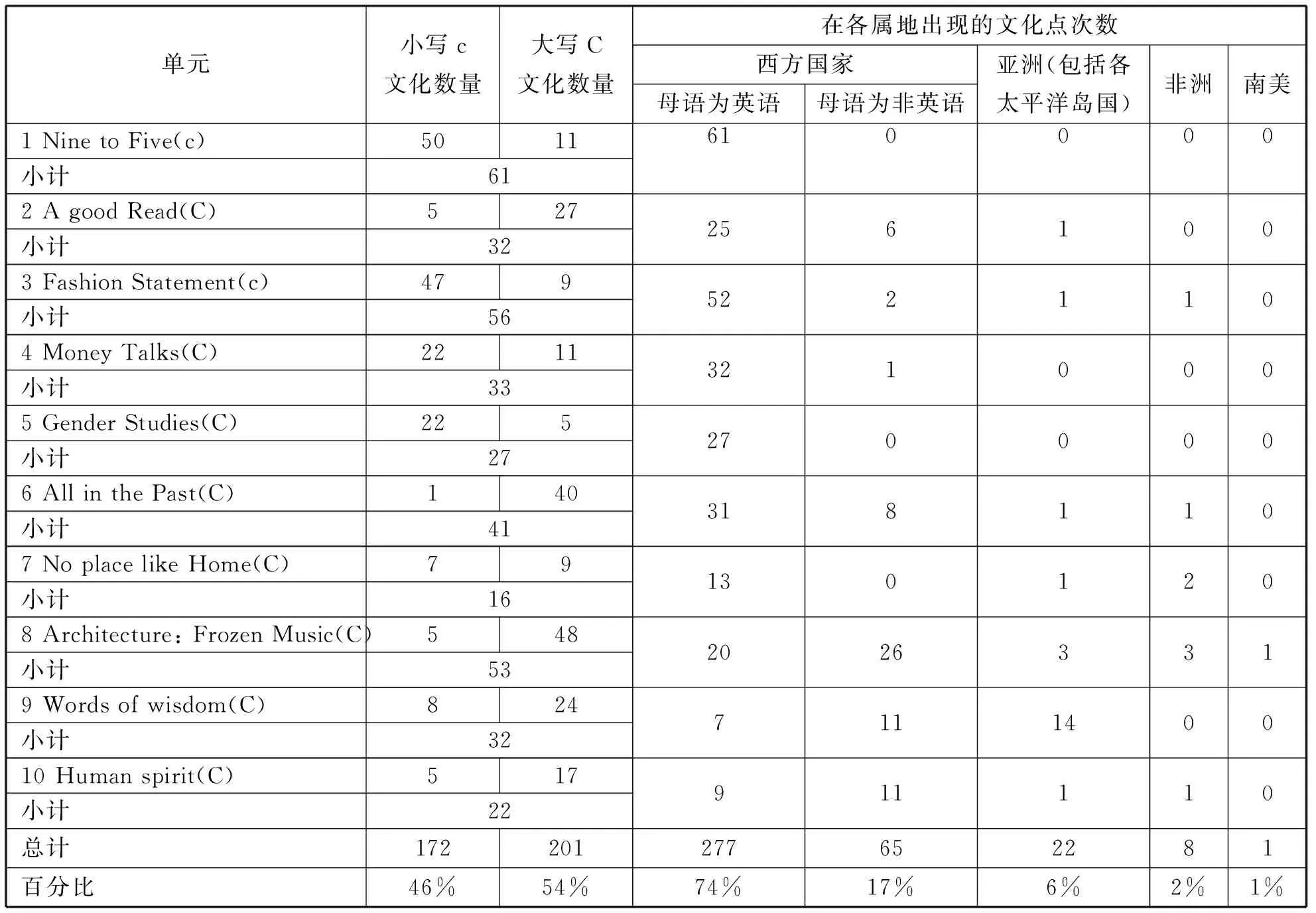

经过excel表格的统计,《综4》教材中出现的文化内容的种类、频率和属地如下(表2和表3):

表2 《新标4》主要阅读文章中的文化内容统计一览表

表3 《新标4》专题文化短篇中各属地出现的频率

从表格所显示的数据,我们有以下发现:

1.文化点数量、种类与主题的关系

《综4》教材10个单元中,每个单元的两篇主要阅读文章都富含文化内容,总共含有373个文化点。但更具有文化特殊性的主题涉及更多的文化内容,比如单元一(找工作,包含61个文化点),单元三(时装,包含47个文化点),单元六(历史,包含41个文化点)和单元八(建筑,包含53个文化点)。相比之下,单元五(性别研究,包含27个文化点),单元七(家庭,包含16个文化点),单元十(人类精神,包含22个文化点)文化内容相对减少,主要原因是由于这三个单元所选材料的主题是叙述各国文化中的共享部分。

此外,两类文化在阅读材料中的出现频率取决于主题内容。主题如果涉及大写C的文化,大写C的 文化内容在文中出现的频率明显高于小写c的文化比例。比如:单元六第一篇阅读材料主要讲解英国前首相丘吉尔的主要事迹,第二篇Thehistorianandhisfacts以Hasting战役为引子,用哲学的观点分析了历史和史实的性质。历史人物和历史哲学都属于大写C 文化,因而在这个单元中大写C文化点高达41个。同样,单元八涉及建筑,单元里大写C文化点多达47个。主题如果涉及小写c的文化范畴,自然小写c的文化出现的频率就高,比如单元一描述的是找工作的情景,其中小写c文化点多达50个,而大写C文化点才11个。

2.小写c文化与大写C文化数量比较

在本次研究的文化内容里,大写C的文化与小写c的文化在教材中出现的比例基本持平,但前者仍高于后者:大写C的文化出现了201次(占54%),小写c的文化出现了172次(占46%)。Lessard-Clouston(1996)、陈冰冰(2004)等人对教材文化内容的研究结果是:在中国的英语教学中绝大部分的文化属于大写C的文化。《综4》里大写C的文化与小写c的文化数量基本持平,说明《新》的编者已经注意到新形势下教学理念和目标的更新,并尽可能地在选材和内容上突破传统的局限,力求更多地呈现小写c的文化。Wintergerst、Mcbeih(2010)一致认为,拥有这两种文化能力的学生能更加有效地参与跨文化交际。但是,大写C的文化主要针对受高等教育人士之间的沟通;而小写c的文化才是进行跨文化交际的基础。小写c的文化影响我们的思维方式、行为举止和语言的使用等,因而应当是外语学习的重点。也正因为此,肖龙福老师(2003)认为广义的小写c的文化对学习者的跨文化交际能力的培养和提高最具有直接的促进作用,而狭义的大写C的文化对培养学习者的跨文化理解和交际能力没有什么显著的帮助。所以,如果要充分满足提高英语学习者跨文化交际的需要,教材中应该尽可能多的提供小写c而非大写C的文化素材。

3.属地方面

在属地方面,《综4》教材虽然呈现了多元的文化,但仍以英美文化为主,这不可避免地导致各地域文化展示的不均衡性。具体比例为:英语为母语的西方国家文化占75%,英语为非母语的西方国家文化占17%,以中国为主要代表的亚洲文化占5%,非洲和拉美文化共占3%。在教材中出现的英语为非母语的西方国家主要有法国、德国、西班牙、意大利、瑞士、瑞士、芬兰、丹麦、希腊、荷兰、冰岛、匈牙利、捷克、俄罗斯等,呈现多样化。亚洲则是以中国为主,还包含了印度、斐济等国。让人高兴的是,非洲国家的呈现不再以贫穷落后形象出现,而是以文化丰富的形象出现。但是,拉美国家涉及很少,只是轻描淡写、略微带过。相比之下,以英美为代表的英语为母语的西方国家文化在整个教材中高达75%。当然,这个比例确实也在一定程度上反映了学生了解典型西方社会文化的迫切需要。

从上世纪80年代以来,目的语文化一直是中国英语教学的主要内容。Stewart(1972)认为目的语文化是外语学习中的必要阶段(但并非唯一阶段)。Mendez Garcia(2005)指出:学习者很有必要熟悉目的语国家文化,只有这样学习者才能主动负责地养成学习母语文化意识的策略,并积极参与到现实交往中所遇到的各种文化中。Jing(2010)的调查发现:82%的学生更希望在英语学习中学习目的语文化,并认为目的语文化比母语文化和其他国家文化更重要、更有意义。《综4》教材中文化点以英美文化为主流,说明编者深刻意识到目的语文化在英语教学中的重要性。但是,笔者个人认为,随着英语国际地位的转变,目的语文化不应当是外语学习的唯一内容,它也不是跨文化交际能力培养的最终目标。因此,这种以学习目的语文化知识为主要导向的英语教学观念应该及时纠正.首先应该从教材出发,以显性和隐性的方式来告知并培养学生对文化多元性的意识。

4.文化广度方面

《综4》教材10个单元的专题文化短篇从广度上充分体现了文化的多元性(见表3)。所有这些专题文化短篇先后介绍了十多个国家的文化生活、传统习俗和价值观念。在这10篇的专题文化中,英美国家出现了9次(出现频率仍高于其他国家),英语为非母语的西方国家出现了5次,中国出现了8次(主要出现在进行文化比较的练习中),非洲国家出现了2次。通过对比练习来加强学生的文化敏感性和文化意识,这有利于学生的跨文化交际能力的培养,值得提倡。

中国文化在《综4》教材中的呈现主要体现在练习上。在20篇主要阅读材料中,只有一篇材料(第九单元 active reading 1)涉及中国文化,讲述了外国人学习汉语的艰难。另外,中国的悬空寺(单元八 active reading 2)、中国的象形文字(单元九 active reading 2)、北京国际机场3号航站楼(单元八 active reading 2,目的是举例说明建筑师Norman Foster的作品)也只是在文章中简单提到。除此之外,中国及中国文化在主要阅读材料中鲜有提及。但可喜的是,编者为了弥补这一缺失,在与短文有关的练习中设计了不少涉及中国的文化对比练习。比如:在介绍欧洲各国的简历特点后(单元一),学生要谈谈如何写中文简历;在介绍了尼日利亚小说家Chinua Achebe的小说ThingsFallApart后(单元二),学生不仅要谈论对某篇中文小说的理解,还要写篇某位中国作家作品的文章,以便介绍给外国朋友;又如:在介绍了牛仔裤和美国裙边的变化后,学生需要介绍中国传统服装和现代服装发展的趋势等(单元三)。诸如此类,不一而足。这类文化对比练习不仅有利于学生进行批判性的反思,而且还有助于学生主动获取并深层次地处理文化知识,用已有的英语能力表达自己的文化观点,这完全符合大学英语教学的目标。

五、结论和启示

上述分析表明,《新》的编者充分意识到文化在大学英语教学中的重要性,在教材中引入了382个文化点,以便培养学生的跨文化意识和跨文化交际能力。也正如《新》的编者所言,无论是文化内涵深厚的选材、课文中的文化注释、练习中的文化比较还是专题文化短篇,都在潜移默化地传授文化知识,培养文化意识,提升学生对不同文化的理解以及在跨文化交际情境中使用恰当、得体、地道英语的能力(前言)。但是文化点的引入仍以英美文化为主,其主要目的仍然是帮助学生了解英语国家的文化。

可取的是,文化点的介绍不是采用所谓的tourist perspective(旅行者的角度)(Paige, et al,2003),即内容过于肤浅、范围过于狭窄的文化描述,从而避免了因肤浅的、表面化的、概括性的且零碎的文化介绍而强化学生对目的语文化的偏见。在《综4》教材中,文化点呈现多样化,且都普遍具有一定的深度。比如:单元三第一篇阅读材料介绍牛仔裤和裙边理论,文章不仅对美国文化按照时间顺序进行了梳理,同时又通过服装来帮助学生了解淘金热、嬉皮士、摇摆伦敦等文化现象,扩大了文化内容的范围和深度。又如:单元四 The credit card trap中作者借用三个与信用卡相关的小故事——一个是自己的虚荣心作怪的故事,一个是女儿想办信用卡的故事,另一个是朋友女儿因为使用信用卡而给自己带来各类麻烦的故事——把信用卡运作的模式和其中采用的不为人知的环节/伎俩轻松幽默地揭示得淋漓尽致,把一个平时可能难以理解的现象解释得清楚明了,也让学生对信用卡的使用有了进一步的了解。

另一个可喜之处是,《综4》教材中毕竟还包含了25%的非英美文化的介绍,这相比之前的教材已经有了很大进步。《综4》教材增加了近15%的其他英语非母语西方国家和近5%的中国文化内容,改变了此前教材中彻头彻尾的英美文化的单一局面,也改变了母语文化在教材中长期缺失的窘况。这不仅让学生意识到母语文化和目的语文化一样在英语学习中也有一席之地,而且让他们更加深刻地理解到只有对中外文化做深入的比较后才能对两种文化有更深刻的理解,帮助他们成为 “生产性学习者”,使其目的语与母语水平的提高相得益彰,两种文化的鉴赏能力相互促进,使学习者自身的潜能得以充分发挥(袁芳, 2006)。

不过,如果要真正提高我国英语学习者的跨文化交际能力,教材还得为英语学习者在学习目的语文化时创造更多的机会,让他们能使用英语来谈论和学习中国和世界文化,也还需采用更能提高学生文化敏感度和文化意识的文章来达到大学英语的教学目标。

当然,随着现代社会的不断进步和高速发展,教材的编纂也遇到很多前所未有的困难。由于科技的发达、电脑的普及,学生接触外界文化的途径和方法空前丰富,包括各类网络社交工具(如:facebook, youtube, wechat,等)、网络自媒体(如:博客、微博,等)、电脑游戏、聊天室等。面对“见多识广”的学生,教材编写者如何选择能够引人入胜、兼具趣味性和启发性的文化素材确实是个不小的挑战。为了解决这一问题,编者不妨多方面听取教师和学生的意见,可以考虑适当地把教师、学生甚至外教的经历及观点融入教材中,这样既能方便教师教、吸引学生学,又有助于提高学生的文化理解和跨文化交际的能力。

高一虹.2010.跨文化交际能力的培养:“跨越”与“超越”[J].外语与外语教学(10):27-31.

胡文仲. 1985.不同文化之间的交际与外语教学[J]. 外语教学与研究(10):43-48.

戚雨村.1994.语言·文化·对比.文化与交际[C].北京:外语教学与研究出版社.

肖龙福. 2003. 拆解文化围墙的指挥棒——浅析外语教学大纲中的文化教学目的[J]. 外语教学 (2):81-84.

袁芳. 2006. 试析外语教学中母语文化的地位与作用[J]. 外语教学 (5):67-70.

张占一. 1994.试议交际文化和知识文化.文化与交际[C].北京:外语教学与研究出版社.

CUMMINGSWORTH A.1995.Choosing Your Coursebook[M]. Oxford: Heinneman.

GRADDOL D. 1997.The Future of English:A Guide to Forecasting the Popularity of the English Language in the 21st Century[M]. London: The British Council.

HUTCHINSON T, TERRES E.1994. The Textbook as Agent of Change[J]. ELT Journal,48(4):300-315.

MCKEACHIE W J.2002. Mckeachie’s Teaching Tips:Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers[M]. Boston, MA: Houghton Mifflin.

MENDEZ GARCIA M C.2005. International and Intercultural Issues in English Teaching Textbooks: The Case of Spain[J]. Intercultural Education, 16(1):57-68.

PAIGE R M, JORSTAD H L, SIAYA L, et al.2003. Culture Learning in Language Education: A Review of The Literature in Lange D L and Paige R M (eds.)[M]. London: Macmillan Press.

PULVERNESS A.1995. Cultural Studies, British Studies and EFL[J].Modern English Teacher,4(2):7-11.

SMITH L.1976.English As an International Auxiliary Language[J]. PELC Journal,7(2):38-43.

STUART E.1972. American Cultural Patterns: A Cross-Cultural Perspective Yarmouth[M]. Maine: International Press.

SUARZ E T. 2001. A behavioral System’s Analysis of Textbook Quality Improvement[D].Chicago and Detroit: Western Michigan University.

TRIFONOVITCH G. 1982. English as An International Language: An Attitudinal Approach[M]. London: Macmillan Press.

WINTERGERST A C, McVEIGH J.2010. Tips for Teaching Culture: A practical Approach to Intercultural Communication[M]. White Plains.NY:Pearson Longman.

[责任编辑:许莲华]

A Study of Cultural Contents in New Standard College English Integrated Course (Book 4)

LI Huiyin

(SchoolofEnglishandEducation,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510420,China)

A case study of cultural representation inNewStandardCollegeEnglishIntegratedCoursewas conducted. Its aim was to investigate whether a variety of cultures have been presented in the textbook to facilitate the development of students’ cross-cultural capabilities. In order to do so, we employ Hendon’s big C and small c concepts to analyze the cultural contents presented in the textbook. Three questions were asked and answered in the study. The results are: big C contents exceed small c and both still favor the cultures of English-speaking countries, particularly British and American culture; cultural diversity is presented in the textbook to some degree and mother tongue culture or Chinese culture is mainly presented in exercises. Based on these results, analysis and suggestions for textbook compilation are offered for reference.

culture with a big C; culture with a small c; cross-cultural capabilities

2015-10-12

教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目“我国外语教育改革和发展研究”(15JZD048)

李惠胤(1974-),女,江西赣州人,硕士,广东外语外贸大学英语教育学院副教授,研究方向为外语教学及教师发展。

H319

A

1672-0962(2016)03-0124-07