批评语用学视角下的隐性话语权力建构研究

2016-09-21彭圆

彭 圆

(广东工业大学 外国语学院, 广州 510006)

批评语用学视角下的隐性话语权力建构研究

彭圆

(广东工业大学外国语学院, 广州 510006)

批评语用学视角下,话语权力研究从显性走向隐性,通过主体性和主体间性的建立实现对交际双方观点的塑造和操控,进而获得听众的认可和支持。这一话语权力分析新框架在百万词次 TED演讲语料中得到了验证。同时,语料检索还发现了帮助主体性和主体间性实现的三类具体的语言使用范式。

话语权力; 批评语用学; 主体性; 主体间性; 公共演讲

一、引 言

以范戴克(van Dijk,1993)为代表的社会学家认为:作为社会主体的人的话语权利来自于对稀缺社会资源的占有,如社会地位、财富、政府官职等。话语权力的本质是集中的(集中于少数精英手中)、授予的(由其所属的机构授予)、压抑性的(以压制弱势对话方在社会活动中的话语参与为目的)。话语权力是阶级社会中人类活动的产物,是一种社会现象。传统话语权力分析研究正是在这一观点的指引下,将研究聚焦于强势社会主体(即社会菁英)。社会语言学视角的话语权力分析在方法上采用“自上而下”(Top-down)的研究方法,以社会精英的话语为语料,着眼于发现显性话语权力形式(如打断、命令澄清等)以及它们的使用范式和分布规律。然而,随着社会民主意识的提升,传统的话语强势方(政府官员、新闻媒体等)也越来越注意回避使用这些显性强势话语形式,努力营造平等、开放的对话环境,而将权力的动作转入更为隐蔽的幕后(Burgoon,1990)。这种“隐性化”了的话语权力需要新的理论支撑和分析框架予以诠释和剖析。

笔者研读文献后,基于批评语用学理论,尝试性地构建了一个隐性权力话语分析框架;其特点是在方法上采用有“自下而上”(Bottom-up)的研究方法,选择平民话语为语料,通过检视语料中隐性权力话语形式的使用频率和范式,试图讨论隐性话语权力的语言学构建途径。对隐性话语权力的研究在过去长期被忽视,这主要是由于平民在传统社会中的话语空间狭小,在与强势主体(如法官、政府官员等)的对话中常常处于“不问不答”的被动地位,也没有机会在社会公共空间发言(没有机会进行公共演讲,也没有地方公开发表自己的观点),因此语料不丰富。当今社会已经进入自媒体时代,我们有机会获得丰富的多模态语料展开对非强势社会主体话语模式的研究,以期找出帮助他们主张自身话语权力的话语策略,更大程度地实现社会平等。

二、理论视角

自从法国结构主义哲学家 Louis Althusse(1971) 首先提出权力是一种通过语言逻辑加以实现的社会现象后,话语权力一直是人类学、社会学及众多交叉学科研究的热点。当然各学科对话语权力的兴趣点不同。

批评语用学根源于批评语言学研究(Fowler,1986;Kress,1985)。它关注社会权力与语言使用之间的关系,认为语言是一种社会实践,因此可以从语言分析的角度进行批评,揭示语篇背后权力关系上的不平等、种族主义、性别歧视等。批评语用学是一种主观性、倾向性语言评论;它试图展现言语交际特别是社会用语中文明的、合理的语用方式,或者揭示言语交际中某种消极或不良的社会观念、做法、说法等等,最后通过评论,试图影响人们的行为和思想(陈新仁, 2009)。 Kasper(2010:32)的定义更清楚地揭示了批评语用学以话语权力分析为其主要研究内容的本质,他说“批评语用学的目的就是要廓清社会身份、意识形态和社会权力是如何局部地通过话语符号资源和范畴化的社会行动构建的”。批评语用学有许多重要的观点和概念,其中与话语权力的解构密切相关的两个概念是话语的主体性和主体间性。

主体性这一哲学含义是指人在一切对象性活动中与客体相互作用而表现和发展起来的一种功能性特征,是作为认识主体的人在处理外部世界关系时的功能表现。法国结构主义语言学家、语义学家 Benveniste指出语言的主体性是说话人在话语中构建自身“主体地位”的能力。这种能力是通过使用语言范畴中的“人”,即人称代词(尤其是第一人称)来实现的,尤其认知动词的第一人称现在时的用法(Benveniste, 1971)。而社会语境中话语权力正是通过强调说话人作为命题的主语地位,从而突显其个人意愿来实现的(Althusser,1972)。包含第一人称的话语很难被受话人忽视或否定,这是因为命题内容中突显了主体身份,对命题内容的否定会涉及对主体身份的否定,进而对话语的人际意义产生负面影响,破坏交际效果。例1 中,A、B都是建议对方感冒了就应该好好休息。如果受话方不想休息,否定B比否定A要更难。否定A可以直接说 “But I have a lot of work to do.”;但要否定B符合“礼貌原则”的说法则为“You are right. But I can’t because I have a lot of work to do”。否 定B必须用比否定A更多话语量,因为 B中强调了“have a good rest”是说话人本人的意见,如果直接否定就会伤了说话人的面子。因而遵循礼貌原则,必须先肯定说话人的想法是对的,再陈述自己不得不拒绝的理由。

例1:

A: The doctor said you should have a good rest when you catch a cold.(医生说你感冒了,应该好好休息。)

B: I think you should have a good rest when you catch a cold.(我想既然你感冒了,就应该好好休息。)

主体间性的哲学内涵是指人与人在语言交往中形成的精神沟通、道德同情、主体的相互“理解”和“共识”(Habermas,1974)。语言学研究中的主体间性是指说话者将听者的观点融入自身观点的能力(Beatrice Ligorio,2005),是说话者和听话者之间的协作过程,在此期间,说话者的角色定位影响听话者的想法、态度乃至直接行为;听话者的角色是发现说话者意图施加的影响,并决定是否接受(Verhagen,2005)。 Verhagen对主体间性的诠释揭示了主体间性概念与话语权力的联系。因为权力的哲学定义就是“影响或改变他人的思想、态度或行为的能力”。他提出有主体间性的话语形式是受话人推断下一语步的首要线索,这些语言形式的功能已经不只是简单的描述外部客观世界,而是一种人们用以交际的工具(Verhagen,2005)。具有主体间性的话语形式包括否定形式和语篇连接词。

否定是一个单词(或语法结构)否定或颠覆另一单词(或结构)的语法现象。否定的语篇功能有三,其一是否定某一客观事实,如“the earth isn’t flat(地球不是平的)”;其二是间接表达作者的态度,如“I couldn’t agree with you more(我非常同意你的说 法/观 点)”;第三是突显与命题表面意义相反的客观存在,进而形成特殊语用意义。如“there isn’t milk in the fridge(冰箱里没有牛奶了)”。该句不是简单陈述冰箱里没有牛奶这一普通事实,而意在向听话者突显“there was milk in the fridge(冰箱里总是有牛奶的)”,进而促使听话者推理出“someone need to buy some milk(应该去买牛奶了)”的语用暗示。第三种否定的“语用突显”功能的原理是它会创造两个心理空间:一个否定的命题(“没有牛奶”);一个与之对应的肯定命题(“冰箱里有牛奶”)。而否定命题之所以能合理成立,往往是由于其对应的肯定命题已经是人们心中默认的前提假设。例如“冰箱里没有鳄鱼了”这句话通常是不合理,因为“冰箱里有鳄鱼”并不是人们日常的默认假设。

语篇连接词反映的则是语篇组成部分之间的逻辑关系,包括了语法连接副词(如 generally“大体来说”)和连接副词(如 because“因为”)等。在认知层面上,语篇连接词连接的是两个不同的话语主体(一方为说话人;另一方可能为受话人,也可能是不在现场的第三方)心中的不同观点(推论),而说话人对连接词的选择是在承认对方(往往是受话人)的观点的基础上做出的。以对方的观点为认知出发点的,并在话语形式上把这种“对方优先”的考虑表现出来,会使得受话人更容易接受说话人的观点或提议,因而提高说话人话语的说服力。如“Since you are occupied this weekend, how about we go to concert next weekend?(既然你这周末没空,我们下周末再去音乐会吧)”。在该例中 since的使用说明说话人的提议是在由于受话人的原因无法完成原定计划而做出的让步。这种以“对方为先”的话语组织模式会使说话人在道德感情上占据比对方较高的位置,因而拥有更大的话语权力。

三、研究方法

(一)隐性话语权力分析框架

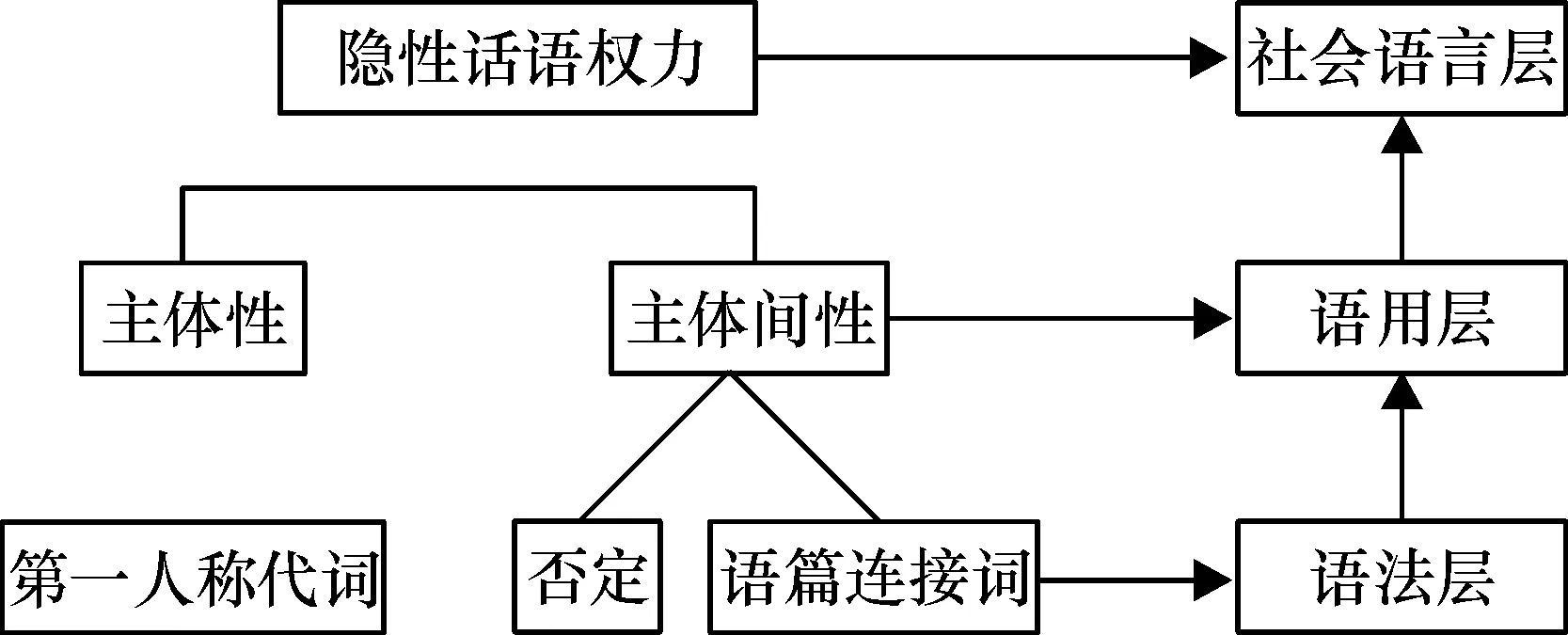

如图1所示,在现代民主社会里,隐性话语权力的建立是一个通过策略性的使用某些语法形式,以达成说话人突显自我主体地位,并与听众建立共识的语用目的,最后在社会语言层面实现交际目的的自下而上(Bottom-up)的过程。在此框架的最底层是本次研究的对象:第一人称、否定和语篇连接词四种语法形式;其中“第一人称”具有突显话语主体性的语用功能;“否定”和“语篇连接词”能帮助增加话语的主体间性。两方面结合提高话语的说服力,使得说话人拥有更大的话语权力。

图1隐性话语权力的分析框架

(二)研究语料

本研究语料由2000-2010年期间在网上发布的558个TED演讲的演讲辞组成,共词数为1204639;总词形为30861词。之所以选择TED演讲为分析对象原因有三:首先,公开演讲都有强烈的个人观点表达,有丰富的权力话语形式,是话语权力研究的理想语料(正如传统话语权力分析往往使用政治领袖或名人的演讲为分析对象)。其次,TED的主题都为公众关心的公共话题,能满足本研究以话语权力为对象的研究目的;最后,TED具有“平民化”的特点,邀请的演讲人多为在某一领域有一定造诣的普通人,甚至包括儿童和社会边缘化人,因此适合适于进行“隐性权力”的分析。

(三)研究步骤

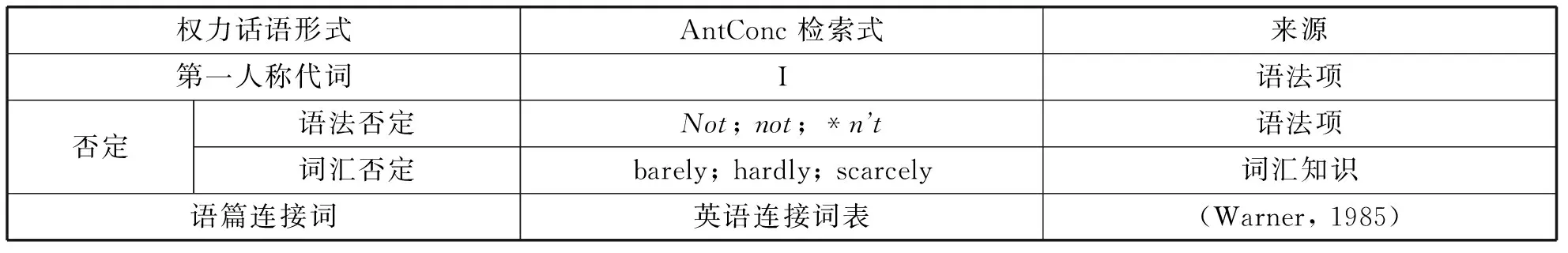

本研究经过了语料整理、词性赋码、词料检索、数据统计和结果分析五个步骤。首先,将所有演讲辞编辑整理成单个文本文件;然后,使用词性赋码软件 CLAWS4对语料进行词性赋码。词性赋码可以帮助后期的词汇检索(动词和连接词)提高准确度;第三,在语料库软件 AntConc中使用未标注语料和加注的语料对四种权力话语形式(第一人称代词、否定式和语篇连接词)在语料中的频率、分布以及使用范式进行检索;第四,对第三部的检索结果进行归纳整理,提取三种权力话语形式的使用特点和范式;第五,在四种权力话语形式的使用特点的基础上讨论与之相关的人际认知功能与使用机制。其中最重要的第三步权力话语形式在原始语料和加注语料中的检索,因为不同的话语形式需要制定不同的检索式,三种检索式如下表所示:

表1 权力话语形 式 AntConc检索式

四、结果与讨论

使用语料库工具 Antconc的词表和concordance功能可以帮助研究者发现三种权力话语形式的类符与型符数;还可以发现与它们高频相伴出现的搭配范式和语法范式。这些高频范式往往具有一定的语用或修辞功能,通过它们能揭示说话人是如何使用语言来构建意识的。

(一)第一人称代词

不同人称代词在语料中出现的总词次见下表2。第一人称的使用频数远远超过第二、第三人称。在张显说话人话语权力的演讲辞中出现了大量的第一人称说明它所代表的“主体性”特点确实有强化说话人话语权力的作用。

表2 人称代词使用频率表

因此,笔者从语料中提取了“I”①后跟的谓语动词,对它们的语义进行观察;希望籍此揭示“I”在构建主体性的路径特点。在认知语法理论中话语的主体性是通过三种述谓结构来表现的,它们是说话人的感觉(perception)、情感(feeling)和知觉(opinion) (Scheibman,2002)。对它们的分析要通过观察与I搭配的谓语动词来实现。感觉通过感官动词(see, hear, smell等)来表达,用以传达说话人对外界客观世界的感知;情感基于情感动词(like, love, annoy等),用来表现说话人的主观情感;而知觉则通过表述说话人个人观点的转述动词(think, say, know等)用以表达。笔者对“I”引导的谓语动词进行语义分类,找出其中感官动词、情感动词和转述动词的种类数量及频次,以此来揭示演讲辞中主体性的构成情况。

1.感官动词

感官动词是说话人对客观世界的官能感受,是一切认知的基础。在研究语料中,主语“I”后一共出现了12类感官动词,总词次为679次。在所有感官动词中see的使用频率最高。See是说话人的视觉感受,俗话说“眼见为实”,因为说话人看到的信息最为具体,也最容易为听众所理解、接受。这一数据结果暗示我们,视觉信息能更直观地传达给听/观众,因此相比其它感官信息更具有说服力。使用视觉信息能增加话语信息的客观性,从而提升话语的可信度。

表3 “I”后跟 “感官动词”使用频数表

2.情感动词

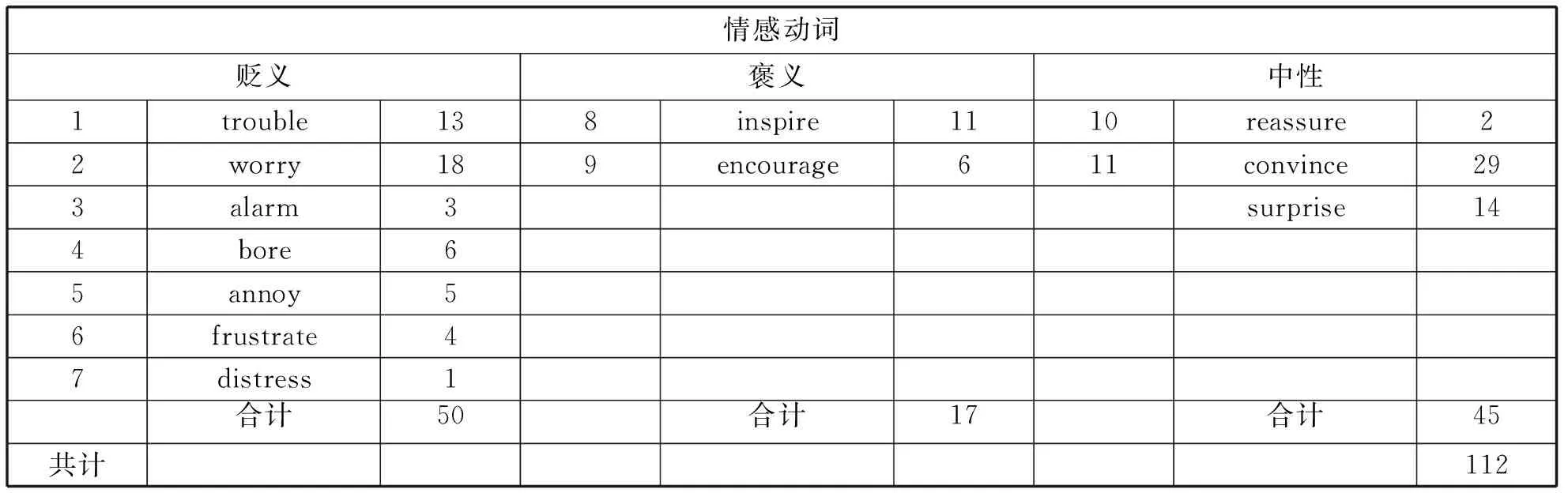

情感动词的认知程度高于感官动词,因为它们是说话人在感知外界世界后产生的主观情感。对情感动词的出现频率统计结果如表4所示。主语“I”后面共使用了11种,112词次的情感动词。其中褒义词2个,贬义词7个,中性词3个;贬义词的词类和词次都是最多的。这可能说明作为非显性特征的贬义情感动词在权力话语中更能引起听众的注意,因而有更大的话语影响力。

表4 “I”后跟 “情感动词”使用频数表

3.转述动词

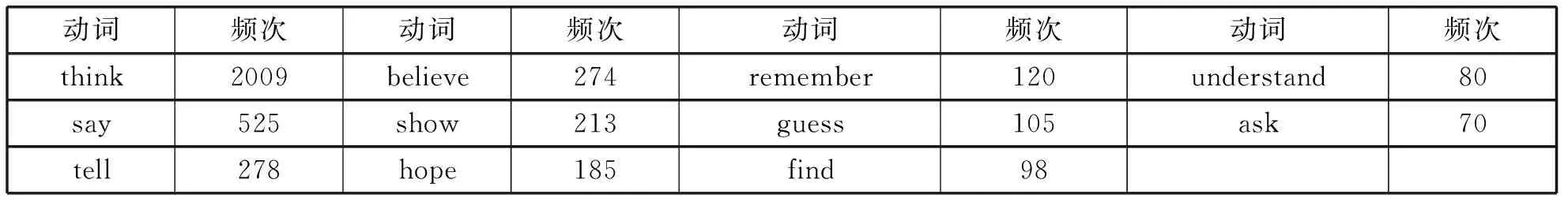

知觉动词是说话人将前述两种(感觉与情感)信息与已有经验相结合所产生的新认知。与前两者相比它最抽象,认知程度也最高。演讲辞中23901个“I”后总计跟有4553词次,70类的知觉动词;几乎每五个“I”中就有一个使用知觉动词作谓语。在三类主体性述谓结构中,“I+转述动词”的范式的使用频率最高,说明这种范式是最首要的主体性表达范式。在70个转述动词中,总频次在50次以上的有11个,见下表5。如表所示, think有远高于其它转述动词的频次,说明象“I think”(“我认为”)这样具有超高使用频次的语块在语料库视角下多具有一定的元话语功能,具有重要的话语组织功能(徐曼菲,2011)。

表5 高频转述动词词频表

综上所述,在个人话语权力张扬的公共演讲中有大量的第一人称使用,说明其所代表的主体性概念确实有强化话语权力的效果。表示“感觉”、“情感”和“知觉”的三类谓述结构是主体性的具体表现形式;三者中“I+转述动词”的知觉类话语范式有最为突出的主体性效果,其中又以“I think”词块的主体性最强。另外,说话人在公开表达自己的感觉时,多依赖视觉表达(也即多使用see),以向听众传递更为具象的信息,帮助他们理解、接受已方的观点;同时在公开的情感表达时,为引起听众的特别关注,偏好使用代表负面情感的动词(如 worry, trouble等),因为这些词会引起听众的不安情绪,进而加深对相关话语的印象。根据“语言期望理论”(Language Expectance Theory, Burgoon, 1995),语言是一个规则体系,人们对特定语境下的话语形式抱有一定的期望(这种期望由文化和社会习俗决定);当说话人的话语产出符合人们的语言期望时,话语将具有强大的说服力;反之则没有。公共演讲的选题通常具有以下两个特点:(1)与公共利益有关;(2)亟需更多的公众关注和支持以获得更好的发展或理想的解决方案。因此,公共演讲的听众多数对即将听到的内容抱有关注、焦虑的期望,这种情境下符合听众期望的负面情感动词会更多的引起听众的关注,有更强的说服力。

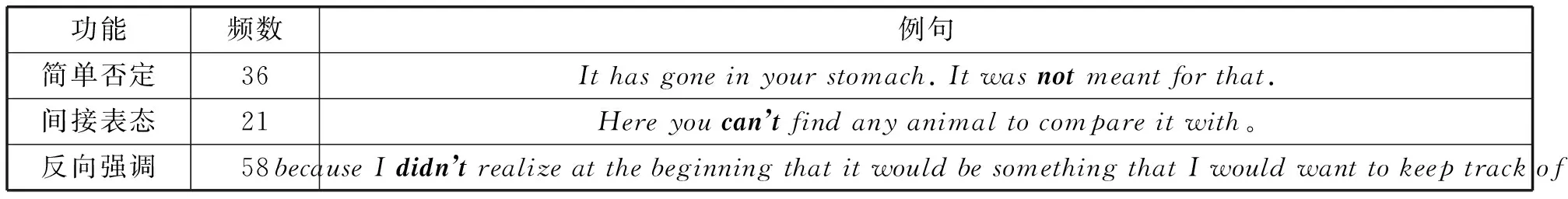

(二)否定

演讲语料中共有11676次否定使用,其中以语法否定为主(11623次)。因为检索结果众多,笔者采用了等距抽样的方法,每100例检索结果抽样一例,总共抽样115例否定样句,以它们为对象,找出三种否定功能在演讲辞中的使用比率。对115例否定仔细观察分类后,三类不同功能的使用频数如下表6所示。其中频数最高的是反向强调类58例,最少的为表态类21例。如表所示,“becauseIdidn’trealizeatthebeginningthatitwouldbesomethingthatIwouldwanttokeeptrackof(因为刚开始我并没有认识到这是值得记录的事)一句中的否定“没有认识到”其语用功能是为了反向强调“应该认识到”,也即向听众强调“这件事很有价值,确实值得记录”。而表态类否定只是向听众陈述自己的态度,如下表中的“Hereyoucan’tfindanyanimaltocompareitwith(你再也找不到可以与之相比的其它动物了)。这只是从演讲者的角度做的论断,是十分主观的。其真实性需要听众自己去判断。而简单否定是对客观事实的陈述,如下表中“Ithasgoneinyourstomach.Itwasnotmeantforthat.(它会进入你的胃里。其实它本不应该去那里)。从抽样例句的使用情况看,在张显说话人话语权力的公共演讲中,演讲人使用否定的倾向以反向强调为主,辅以简单否定,主观间接表态使用频率最少。这种使用倾向可以减少话语中的主观性,着重强调话语的客观性。

表6 否定形式的语篇功能

(三)语篇连接词

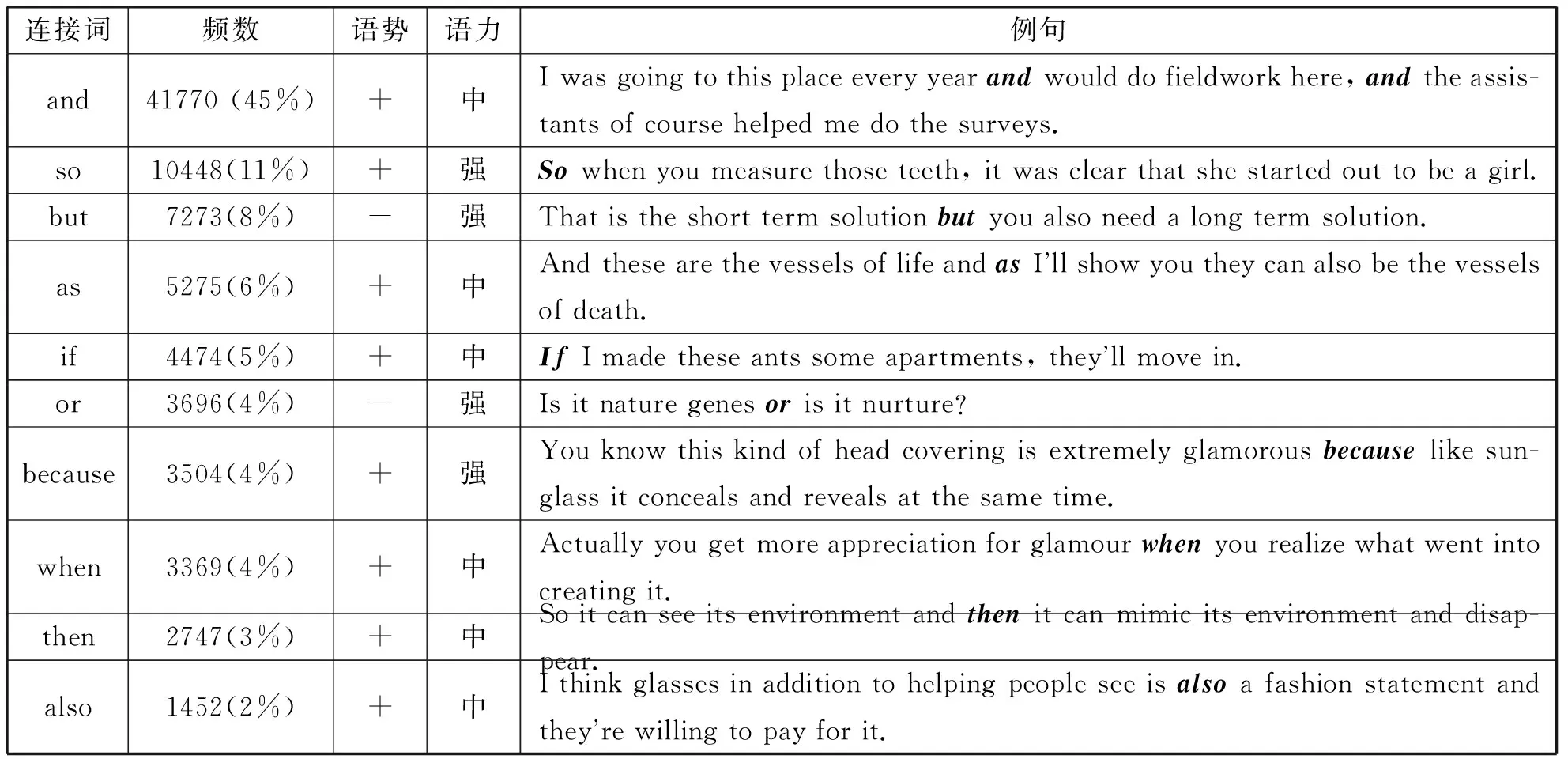

使用 Warner(1985)制订的英语连接词表,利用 AntConc中的“按词表检索”功能,在百万词的 TED演讲辞语料库中共检索到93个连接词,总词次为91930;其中频率在1000次以上的有10个(见表7);这10个高频连接词的总词次占全部连接词词次的92%,说明它们具有典型性,可以作为分析样本。

逻辑关系词也即我们常说的具有语篇功能的关系副词与关系代词。系统功能理论对连接词的语篇功能的评价主要是从语势(argumentative orientation)和语力(argumentative strength)两个维度来进行。如果一个关系词所引出的从句能证明主句命题的真实性,则其为正向语势(如 because);反之如果某一关系词所引出的从句对主句起证伪作用,则其为反向语势(如 but)。语力的概念不仅是“强 - 弱”两分这么简单,而是区间概念。语力的强弱取决于关系词所引出的从句命题与主句命题真伪之间的必然性,按此可将语力分为“强-中-弱”三种。语势和语力的组合形成对逻辑关系词的语篇功能评价。

高频连接词的语势和语力使用情况如下表7。10个高频词中积极连接词有8个(占总词次的80%),消极连接词有2个(占总词次的12%)。这说明在演讲者在发布个人观点时,以积极、正面的观点为主,这样才能使自己的话语信息更有建设性。另外在语力的选择上,强势连接词有4种(占总词次的28%);中势连接词有6种(占总词次的64%)。这说明演讲人偏好使用语力中等的连接词,这既给予自己观点一定的支持力;又不会因为话力太强,而使听众觉得太过主观。在所有关系词中and的频数最高,使用频率占连接词总词次的45%;but其次,使用频率占全体的11%。因为and作为顺承连词,标志着事件发生的顺序或是指示时间发展的先后。它的高频使用是叙事语篇组织结构的需要。与之相比,频数排名第二的so更能反映说话人的语用与交际意图。笔者使用语料库工具提取了演讲语料中so的四字词块②,以词块为研究单位,揭示so的语义倾向和语用功能。使用 Antconc的词块检索功能,笔者发现有 so与第一人称代词在演讲语料中共有2037次共现;与第二人称有442次的共现;与第三人称有428次共现。由于“soI”结构的高频典型性,笔者进一步的检索了以其开头的句子,发现其在演讲语篇中能生长出两种具有不同话语功能的词块类型,一是“so I + 报告动词”;二是“so I + 动作动词”(见下表8)。这两种高频话语模式的使用说明公共演讲人在话语组织上多采用了“认识形成路径”加“决策行动”的语步发展策略。

表7 逻辑关系词语篇功能分析

(注:+:正向,肯定语势;-:反向,否定语势)

表8 “So I”演讲话语功能

五、结 语

本研究基于批评语用学视角,提出了一个适用于弱势话语人话语权力构建的语用分析框架,并以实例证明了框架的有效性。较之以往相关研究,本研究使用了批量真实语料,因此具有较好的可靠性和可推广性。

本研究的理论意义在于首先在其颠覆了传统对话语权力分析的社会学视角,认为话语权力的理论基础不只是社会物质基础,更是一种对语言意识和策略。这样的话语权力观更具有普适性,可以适用于更普遍的社会语境,应用于更广泛的社会主体之上,同时也更符合当今社会中“平权”的时代追求;其次,本研究采用了“由下而上”的分析方法,使得其分析框架可以适用于任何交际语料(而传统权力分析只以社会精英的话语为分析语料)。当今的网络自媒体时代催生了大量的新语体(如博客、微信公众号推送等),在传统话语权力分析框架已然失效的情况下,本研究建构的新框架或许能更好地应用于对这些大量的新兴语体的分析;最后,传统的话语权力分析在语言分析层面往往都只借鉴系统功能语言 学的分析框架,而这种研究视角的单一性也成为受到众多学者诟病的原因之一(武建国,等,2015)。本研究除了使用了系统功能理论的分析的视角外,还引入了认知语法分析视角,探索了话语分析的新途径。

最后,由于本研究使用的是演讲语料,期待在后续研究中采用其它语境语料,增加研究结果的普适性。其次因为本研究只以口语语料为分析对象,研究结果的有效性目前也仅限于口语语料。在书面语境下,隐性话语权力如何建立,则需要另外的研究加以讨论。

注释:

①提取方法为:在标注语料中,检索在右四范围内,与“I”搭配的所有动词。

②因为四字词块是最能反映语义关系的意义单位,词块的价值在于它们是一些已经具有特定语义倾向,又有着多种语义生成可能的非固定意义单位。词块长度的选择没有统一的规定,以往很多研究都发现四字长度是兼顾语义和交际意义的较理想长度。

陈新仁. 2009.批评语用学:目标、对象和方法[J]. 外语与外语教学(12):10-12.

徐曼菲,何安平. 2011. 中英大学生口语中I think的对比研究[J]. 当代外语研究(3):22-26.

武建国,林金容. 2015. 批评性话语分析:诠释与思考[J]. 现代外语(4):555-564.

AIRE VERHAGEN. 2005. Constructions of Intersubjectivity: Discourse, Syntax and Cognition[M]. New York:Oxford University Press.

ALTHUSSER L. 1971. Ideology and Ideological State Apparatuses[C]∥ALTHUSSER L (eds.).Lenin and Philosophy and Other Essays. London:New Left Books.

BEATRICE LIGORIOI, et al. 2005. Building Intersubjectivity at a Distance During the Collaborative Writing of Fairytales[J]. Computer & Education, 45: 357-374

BENVENISTE E. 1971. Problems in General Linguistics[M]. MEEK M, GABLES C (trans.). Fla.:University of Miami Press.

BOUDIEU P. 1977. Outline of a Theory of Practice[M]. Cambridge UK:Cambridge University Press

BURGOON M, MILLER G R. 1985. An Expectancy Interpretation of Language and Persuasion[M]∥GILES H, St. CLAIR R N (eds.). Recent Advances in Language Communication and Social Psychology. London:Erlbaum.

BURGOON M. 1990. Language and Social Influence[M]∥GILES H, ROBINSON W P (eds.). Handbook of language and social psychology. Chichester, UK: Wiley.

FAIRCLOUGH N. 1989. Language and Power[M]. London: Longman.

FOWLER R. 1985. Power[M]∥VAN DIJK T A (eds.). Handbook of Discourse Analysis (Vol.4). London:Academic Press, Inc.: 61-82.

GRAMSCI A. 1989. Selection From the Prison Notebooks to Antonio Gramsci[M]. New York:International Publisher.

HABERMAS J. 1974. On Social Identity[M]. New York:Telos Press.

KRESS G. 1985. Linguistic Processes in Sociocultural Practice[M]. Victoria:Deakin University Press.

SCHEIBMAN J. 2002. Point of View and Grammar[M]. Amsterdan/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company.

VAN DIJK T A. 1993. Principles of Critical Discourse Analysis[J]. Discourse and Society (4): 249-283.

[责任编辑:王俊超]

A Study of the Implicit Language Power: From the Perspective of Critical Pragmatics

PENG Yuan

(SchoolofForeignLanguages,GuangdongUniversityofTechnology,Guangzhou510006,China)

From a critical pragmatic perspective, the study first proposes a new approach to language power study, which constructs power establishment from two cognitive notions, namely, subjectivity and intersubjectivity. Then the proposed analyzing framework is testified by a million-word corpus of TED speeches. A thorough examination on the data has identified three discourse patterns for the realization of subjectivity and intersubjectivity.

language power; critical pragmatics; subjectivity; intersubjectivity; public speech

2016-01-12

彭圆(1977-),女,博士生,广东工业大学外国语学院讲师,研究方向为多模态话语分析、手势语研究、语料库辅助语言教学。

H0-05

A

1672-0962(2016)03-0058-08