有关亨利·詹姆斯的生命虚构叙事(1990-2015)

2016-09-21杨晓霖

杨晓霖 宁 静

(南方医科大学 外国语学院, 广州 510515)

有关亨利·詹姆斯的生命虚构叙事(1990-2015)

杨晓霖宁静

(南方医科大学外国语学院, 广州510515)

詹姆斯生命虚构叙事是以詹姆斯的生命因子为叙事驱策,通过虚构化策略再现詹姆斯人生的创作体裁。在全面梳理詹姆斯生命虚构英文作品之后,以生命书写、传记批评和叙事学理论为理论视角,分析当代作家如何通过不同的虚构化策略和虚构的叙事框架,将詹姆斯这位历史人物变成形象各异的生命虚构人物,探讨生命因子在詹姆斯生命虚构中的重要参照作用,揭示詹姆斯在生命虚构作品中的去中心化趋势以及平行叙事创作模式的特点,阐明詹姆斯生命虚构与传记虚构的显著区别。

亨利·詹姆斯; 生命虚构叙事; 生命虚构人物; 生命因子

一、引 言

亨利·詹姆斯是世界文学史上的大文豪,其作品对现代主义和后现代主义文学产生了重大影响。近年来,詹姆斯成为最重要的生命虚构主体之一,21世纪第一个十年甚至可称作“詹姆斯的十年”(Kerston,2011:52),它见证了詹姆斯生命虚构在本世纪的繁荣(Kaplan,2007:40),形成了一波显著的詹姆斯虚构热潮(Dennis,2005)。

詹姆斯生命虚构,简言之,是对詹姆斯生命故事的虚构化。生命虚构作家从詹姆斯这一生命虚构主体的各级生命文本中选取符合创作需要的生命因子,采用虚构化策略将生命因子与非生命因子交织在一起,通过重新语境化,转换为一个虚构性和参照性共存的文本。通过生命虚构的这四个虚构化行为,作为真实人物的詹姆斯演变成生命虚构角色,詹姆斯生命虚构叙事实现了从非虚构文类向虚构文类的转换过程,詹姆斯的个人史、创作史和文学批评由此走入虚构情节中。

生命虚构是传记虚构在后现代语境下的文本产物和升级形式。詹姆斯生命虚构与詹姆斯传记虚构的明显差异在于“传记”这一字眼暗含整个人生的全景式叙述,而生命虚构大多是截取式叙述,跨度既可涵盖一生,也可书写某段人生,甚至只描述几小时里的生命故事;传记虚构中,詹姆斯是被虚构的传主,是聚焦或被聚焦的主要人物,而在生命虚构中,詹姆斯可以是主要人物,也可以是次要人物,甚至可以是非人物;传记虚构的叙事者是詹姆斯本人或与詹姆斯有生活交集的重要人物,而生命虚构的叙事者更多的是与詹姆斯有短暂接触的注脚人物、詹姆斯笔下的虚构人物和当代作者杜撰的人物;传记虚构旨在再现已成为历史的传记主体——詹姆斯的人生故事,而生命虚构则更注重采用当代社会文化视角来凸显新语境下作为生命主体的詹姆斯的人生故事如何被重新阐释和解读。

二、詹姆斯生命虚构叙事:热潮及其原因

(一) 詹姆斯生命虚构叙事形成热潮

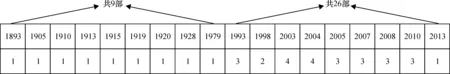

如果说文学家生命虚构创作者是“文学家的盗墓贼”的话,那么詹姆斯的主要盗墓贼有洛奇(David Lodge)、藤南特(Emma Tennant)、欧泽克(Cynthia Ozick)、托宾(Colm Tóibín)、海恩斯(Michiel Heyns)、欧茨(Joyce Carol Oates)和霍林赫斯特(Alan Hollinghurst),其他盗墓者还包括珂翰(Paula Cohen)、约德(Edwin Yoder)、芬得利(Timothy Findley)、希尔(Carol de Chellis Hill)、克莱姆(Kathryn Kramer)和马圭尔(Elizabeth Maguire)等。他们共创作35部詹姆斯生命虚构作品,其中1990年前9部,1990年之后26部。除长篇小说之外,《艾米丽·哈德逊》(2010)采用书信体叙事,《对詹姆斯的一次不幸运的采访》(2005)选取跨时空采访叙事框架,《大师的戒指》(2003)和《安静》(2010)以短篇小说形式出现,《圣巴萨洛姆医院的大师》为短篇小说环(short story cycle)《狂野之夜》(2008)中的一部分。无论采用何种形式,它们都是寄生于詹姆斯的人生和作品之上的虚构叙事(Oneifrei,2011)。

图1詹姆斯生命虚构年份分布图

詹姆斯(1843—1916)生命虚构叙事最早出现在1893年的《塔尔女士》(“Lady Tal”)里。接下来直到1990年前的作品几乎都为隐型生命虚构叙事,埃哲顿(Gertrude Atherton)《迷雾钟声》(TheBellintheFog,1905)里的Orth,福特(Ford Madox Ford)《呼唤》(ACall,1910)中的Grimshaw,本森(Edward Benson)《罗宾·利内特》(RobinLinnet,1919)里的Bellingham,刘易斯(Wyndham Lewis)《恰尔德马士》(Childermass,1928)里的Pullman,华尔普尔(Hugh Walpole)《堡垒》(Fortitude,1913)里的Galleon与詹姆斯对应。克莱默的《甜水》(SweetWater,1998)和梅丽莎(Melissa Jones)的《艾米丽·哈德逊》是1990年后出版的两部隐型生命虚构作品,前者的O.和后者的威廉对应詹姆斯。

库塞克(Robert Kusek,2013:55)认为詹姆斯作为主要人物并以本名出现的第一部虚构作品是藤南特的《重罪》(Felony,2002),尽管他曾作为次要人物出现在维达(Gore Vidal)的历史小说《帝国》(Empire,1987)里。而本文认为詹姆斯以本名作为虚构人物最早出现在1993年的《兰姆大宅阴魂不散》(TheHauntingofLambHouse)中。

(二)詹姆斯生命虚构热潮原因

从文学形式和贡献方面来看,大师成为文生命虚构人物具有必然性。詹姆斯在创作视角方面的试验和他的作品对个人经历的虚构性再现为现代主义散文写作铺平了道路。他不仅被视为现代主义文学的巨擘,而且被奉为任何时代文学的典范,具有永恒的代表性。詹姆斯在人物心理刻画方面的造诣颇高,他作品里所虚构的另一个自我成为后辈作家探讨身份和身份在后现代再现中的局限性的灵感源泉(Yebra,2013),而身份与身份再现正是生命虚构的一个重要议题。作为詹姆斯生命虚构的书写者,当代作家藉由詹姆斯的重生获得了对自己作者身份的认同和艺术家成长的顿悟。

詹姆斯是一位将整个一生投入写作的作家,在写作方面投入了巨大的热情和持续的决心,最终达到至臻完美。更重要的是,他还是文学评论家,并有一大批追随者。他的作品字里行间透着某种神秘感,读者在阅读的过程中,往往受到某种挑战,他们无法通过字面理解人物的心理和行为,理解詹姆斯成为一个永恒的心理游戏,极不容易被模仿。因而,当代作家大多视他为一个最大的挑战,希望通过重写大师人生和作品,为自己沾些灵气(Oneifrei,2011),同时克服影响的焦虑,“征服大师”[master(ing) the master](Priest,2007)。正如洛奇(Lodge,2006:10)所言虚构詹姆斯的人生故事是“对付‘影响的焦虑’的绝妙方式”。

詹姆斯复兴还可从社会文化背景方面得到解释,女性批评、酷儿理论和传记小说的兴起都对其产生重要影响(Lodge,2006:6-9)。上世纪90年代以来,文学批评出现族裔、阶层和性别方面的转向(Ickstadt,2002),詹姆斯成为酷儿学者为自己的理论造势的重要人物。在酷儿理论的推动下,一些作家从詹姆斯那里找到认同感,创作以同性恋为主题的生命虚构作品。洛奇、托宾和霍林赫斯特都聚焦于同性恋的性别展演,作品涉及由詹姆斯的同性恋和酷儿解读所敞开的公共—私人空间(Hannah,2007)。一些批评家如科瓦克斯(ágnes Kovács)、瓦尔仕(Eibhear Walshe)和萨伍(Laura Savu)认为詹姆斯最终成为文学大师与他能成功地将他的同性恋升华到他的文学创作中是分不开的,承认了“同性恋”在詹姆斯文学成就中的重要作用。

詹姆斯生命虚构热潮是对詹姆斯传记焦虑的一种反讽。詹姆斯对传记怀有敌意,他曾于1914年声称:“我唯愿我能打消那些等着盗我的墓、验我的尸的人的念头,让他们不要痴心妄想能挖到任何有价值的信息”(Lodge,2006:39),“詹姆斯几近疯狂地保护隐私,他憎恨任何人在他死后刺探他的生前生活”。据说詹姆斯为了保护自己的隐私多次销毁了与表妹米妮、密友康斯坦斯等人之间的信件来往。詹姆斯设法将死去后的康斯坦斯的衣物沉于湖底却徒劳无功这戏剧性的一幕出现在洛奇和托宾等生命虚构作家的作品里并非一种巧合,而是一种隐喻,康斯坦斯的衣物隐喻的是传记本身,深知“传记力量的刺激和危险”,本身撰写过作家传记的詹姆斯想要让任何与他相关的实体性物品消失,显示的正是他对传记和隐私的焦虑。正是他对生命因子,尤其是书信还有实体性生命因子的损毁,让生命虚构作家在进行生命故事的再创作时享有更自由的想象空间。

此外,个别当代著名作家对詹姆斯的狂热崇拜将詹姆斯生命虚构热潮掀到新的高度。洛奇选择詹姆斯与他从事的詹姆斯作品批评工作之间有直接的关联(Gallix,2007:128)。我们也能发现洛奇选择詹姆斯的更多理由,比如洛奇与詹姆斯的人生轨迹高度相似,如在人生黄昏期成为了一名戏剧家。①欧泽克视詹姆斯为偶像,创作前期一直模仿詹姆斯的写作风格,被赞为具有意识流小说宗师詹姆斯的风骨。事实上她也是研究这位大师的专家,2003年,欧泽克在《泽姆布拉》(Zembla)②上发表《采访亨利·詹姆斯》,这篇虚构采访为后来撰写小说《听写》(2008)奠定了基础。

詹姆斯研究成为相关学术著作的热点对象,也推动了詹姆斯生命虚构热潮。这意味着与作家身份、权力争斗、性别边展演等相关的实践术语在论著中的大量出现。正如欧泽克所言,很神奇的是,每过去一个新的十年,詹姆斯就变得越来越像我们的同时代人——似乎我们自己对时代的敏感性只是在想方设法追赶上他而已(Ozick,1994:135)。

三、詹姆斯生命虚构:叙事特点与创作趋势

(一) 生命因子与生命虚构人物詹姆斯

詹姆斯一旦成为生命虚构人物,就具备支撑一个可能的虚设世界的能力。居住在这个世界里的詹姆斯赋予虚设世界以某种程度的现实性,同时,詹姆斯生命因子会减弱当代作家创设的故事世界的虚构感。就像乔姆斯基的深层结构和表层结构一样,历史上存在过的詹姆斯是深层结构,是真实原型,而不同生命虚构作家塑造的詹姆斯是经过不同作家的意识形态选择和叙事合成之后转换出来的表层结构,是虚构的复制品和文本化的生命变体。

托宾的《大师》将兰姆大宅比作“虚构之屋”,詹姆斯与他的虚构人物一样变成宅子里的一个虚构人物(Kersten,2011:84),詹姆斯有时也感到自己就像“一个完全被想象出来的人物”(Tóibín,2004:118)。生命因子在文学家生命虚构中起到非常重要的作用,要成为生命虚构作品,首要的一个条件便是文本中必须包含一定数量的生命因子,它们为虚构作品提供了与真实生命故事连接的有效途径。

詹姆斯生命因子可以分为由詹姆斯书信、日记等组成的一级生命因子,由传记和研究专著组成的二级生命因子,由詹姆斯虚构作品组成的三级生命因子。文学家生命虚构与非艺术家生命虚构类作品不同的是,他们身后除回忆录、日记、书信以及传记之外,还留下大量原创性作品,如诗集、戏剧、小说等。也就是说,当代作家在创作文学家生命虚构作品时可参照的文本要多一个层次。

在詹姆斯生命虚构作品中,詹姆斯形象的建构在某种程度上依赖于三级生命因子的重新语境化。最常被参照的詹姆斯三级生命因子为《阿斯彭手稿》(1888)与《螺丝在拧紧》(1898)。《阿斯彭手稿》本身是一部关于拜伦、雪莱等人的隐型生命虚构作品,它是藤南特的《重罪:〈阿斯彭手稿〉隐史》(2002)的三级生命参照文本。艾肯的《兰姆书屋阴魂不散》就以詹姆斯创作的鬼故事《螺丝在拧紧》为文本参照。艾肯在重写这个鬼故事时,将作者詹姆斯变成故事中的一个人物。参照三级生命虚构作品的生命虚构叙事一般都涉及创作过程叙事,它们想象式地再现了詹姆斯创作《阿斯彭手稿》与《螺丝在拧紧》的过程。

(二) 詹姆斯的去中心化趋势

詹姆斯本人作为焦点中心的生命虚构作品可称作“以詹姆斯为中心的生命虚构叙事”。这类生命虚构作品较为少见,《作家,作家》和《大师》是其中的两部具有代表性的作品,它们在詹姆斯的意识中分别融入了洛奇和托宾两位当代作家强烈的自我反思意识。正如霍恩(Philip Horne)(2006)所言,“托宾创造了一个以自己形象为参照的詹姆斯,同性倾向、忧伤气质和爱尔兰血统”;洛奇的版本也同样带有反身性,洛奇如詹姆斯一样,“执着于文学创作、敏感过度,并属于闷骚式幽默作家”。尽管洛奇和托宾的詹姆斯都以历史上的詹姆斯为原型,但各自塑造的生命虚构人物“詹姆斯”却难以认定为同一“人物”:托宾的“大师”离群索居、感情谨慎,性向不确定,焦虑难耐;而洛奇的“作家”虽仍焦虑,但友众朋侪,感情真挚,执着清高地对待艺术创作。

詹姆斯作为主要人物之一出现在采访叙事如《对亨利·詹姆斯的一次不幸运采访》,关系叙事如《爱丽丝所知道的》与《兰姆大宅的名家》和多视角叙事《亨利·詹姆斯的午夜之歌》(1993)以及多线叙事《詹姆斯兄弟》(2008)、《兰姆大宅阴魂不散》和《重罪》等作品之中。《兰姆大宅的名家》的主要人物为副标题里提到的两位“名家”——弗洛伊德和詹姆斯。这部小说虚构了弗洛伊德在兰姆乡野大宅里与詹姆斯的对话。综上所述,虽然詹姆斯作为主要人物(之一)仍出现在少数生命虚构作品当中,但已然显示出与詹姆斯传记虚构不同的显著特点。

在大多数詹姆斯生命虚构作品里,詹姆斯成为了被聚焦者和被叙述者,这是生命虚构作品里的去詹姆斯中心化趋势。一些被学术型传记或史料一笔带过的注脚人物,如詹姆斯的表妹明妮、妹妹爱丽丝,女性朋友康斯坦斯和华顿、詹姆斯打字员博桑科特等塑造成有血有肉的圆形人物,实现文学史的“小写化”。她们本身就是一部部等着后人创作的小说(Thurschwell,2011)。

在海恩斯的作品里,博桑科特没有以本名,而是以弗里达(Frieda)出现,因此,对她而言是一部隐性生命虚构。但詹姆斯以本名出现,因此,对詹姆斯而言却是一部显性生命虚构。这部作品虽采用第三人称叙事,但弗里达明显为小说的意识中心。这一设置使海恩斯能以詹姆斯如何对待女性这一问题作为切入点探讨大师的心理。弗里达对詹姆斯后期小说的成形起到了重要的辅助作用,但身处尴尬地位,“既非仆佣,也非客人”,除被詹姆斯当做打字机的延伸,一无是处(Heyns,2005:6)。同时,弗里达处于打字文书和创作家的中间状态,一方面怀抱成为作家的强烈愿望,却只被当做一部“机器”;另一方面虽然离作品如此之近,离雇用她的作家和成为作家的理想却如此之远。

欧泽克的《听写》除将打字员中心化之外,还戏剧性地让打字员成为文学创作的直接参与者。欧泽克的灵感来自将两位作家关联起来的两部作品——詹姆斯和康拉德几乎同时创作了“分身故事”(doppelganger tales)——分别为《快乐的一角》(1908)和《秘密分享者》(1909),也几乎同时雇佣了各自的打字员,分别为博桑科特和莉里安。虽然都为历史真实人物,但欧泽克将她们的关系虚构化。博桑科特深知作为文书从古至今无人能千古留名,要死后留芳,必须参与创作,成为雇主詹姆斯那样的大师。因而,她成功引诱康拉德的打字员,神不知鬼不觉地将《快乐的一角》和《秘密分享者》中的两段调换过来,变成合作创作者,留给后人无法解开的谜题(Ozick,2008:34-36)。

欧泽克创设一个镜子大厅,展现出多个重叠意象:两位作家、两位打字员兼文书、两部打字机、③两个故事、两段文字,甚至两个同性恋故事(Socher,2008)。欧泽克小说的末尾,博桑科特与伍尔芙发展成同性恋关系。在《听写》里伍尔芙以史蒂芬的女儿“吉妮”的身份出现,缺乏背景知识的读者也许意识不到吉妮正是弗吉尼亚的昵称。然而,尽管博桑科特与伍尔芙确有来往——她的《写作中的亨利·詹姆斯》由里昂纳多和伍尔芙的霍格斯出版社出版,尽管博桑科特的日记里也确有在为詹姆斯工作期间与女性亲昵关系的记录,但她与弗吉尼亚的同性恋关系纯属欧泽克虚构,用以与詹姆斯同性恋形成一对平行意象。

欧泽克的《听写》一方面回应了打字员莉里安——一个在康拉德死后价值甚至低于她使用过的打字机的女人——在传记中的缺席;另一方面凸显两位“小人物”在文学史上的作用。从某种意义上来看,两位打字员也分别可以看作两位作家的分身(doppelganger),而《听写》本身也正是一则“分身故事”。

在这部作品里,博桑特克为使自己永生不死,策划出一则介于文学闹剧和权力僭夺间的寓言故事。这则寓言在欧泽克的小说里“得以解码——博桑特克篡夺的是詹姆斯的写作独权,而詹姆斯篡夺的却是上帝的写作霸权”(Socher,2008)。然而,真正“策划”了让打字员死后留名的“阴谋”的是让“边缘人物”走向中心的当代作家欧泽克和海恩斯。

(三) 詹姆斯生命虚构中的平行叙事

詹姆斯生命虚构平行叙事指的是当代作家以詹姆斯生命文本为整体上的互文参照,通过文类转换、叙事视角和时空转换等叙事化策略创作出与生命文本平行的新文本的叙事形式。平行叙事预设整个作品的一对一平行,或者一条故事主线与前文本的平行关系。

詹姆斯生命虚构平行作品主要有《兰姆大宅阴魂不散》和《重罪》等。《兰姆大宅阴魂不散》由三个不同时期在兰姆宅子里居住的人物所遭遇的鬼故事组成,是一个标准的三联叙事。第一联里的托比·兰姆(Toby Lamb)是大宅建造者的儿子;第二联叙事讲述后来居住在兰姆大宅的詹姆斯的生命故事,托比的日记成为心理恐怖小说《螺丝在拧紧》的灵感来源;最后一联则与另一位真实作家本森(Benson E.F.)相关。第一条故事线可以看作詹姆斯的《螺丝在拧紧》的平行叙事,第二条故事线则是詹姆斯创作《螺丝在拧紧》这部作品的过程叙事。

《重罪》也是一部典型的生命虚构平行作品。《重罪》在平行前文本《阿斯彭手稿》的男性单一叙事者的基础上,增加了女性叙事视角和詹姆斯的叙事声音,其中单章由乔其娜(Georgina Hanghegyi),克莱蒙的曾侄女,一位13岁的女孩作为叙事者,双章由詹姆斯和康斯坦丝交错叙述。在藤南特笔下,《重罪》通过采用浪漫主义人物本名和增加叙事视角的方式将《阿斯彭手稿》这部隐性生命虚构变为显性生命叙事。

图2《重罪》的平行模式

与《阿斯彭手稿》不同的是,《重罪》有两个叙事层次:第一个叙事层围绕拜伦的情人以及玛丽·雪莱的同父异母的妹妹克莱蒙之间的故事展开。诗人的一个追随者——船长西尔斯比(Silsbee)为了得到诗人与克莱蒙之间的书信,故意租住了她的房子并与克莱蒙的侄女发生关系。这个故事成为了詹姆斯撰写《阿斯彭手稿》的灵感来源,虽然在《阿斯彭手稿》这部真实的作品中,西尔斯比,也就是叙事者完全没有与缇娜小姐发生亲密关系的想法。这条故事线与《阿斯彭手稿》的内容平行对应;第二条线与詹姆斯创作《阿斯彭手稿》的过程相关,也就是说在这个平行叙事里,包含另一个具有后现代特征的叙事模式——创作过程叙事。这条线暗示缇娜是以詹姆斯的女性密友康斯坦丝为原型塑造的,在藤南特的小说里,她想嫁给詹姆斯。詹姆斯的叙事者在《阿斯彭的手稿》里喃喃自语:“我不可能为了一捆破旧不堪的信跟一个怪异、可怜、粗鄙的老女人结婚。这不可能。不可能”。而与之平行的是,藤南特的詹姆斯也沉重地思考这一问题:“喔,要为自己找到不得不跟康斯坦丝·乌尔森小姐结婚的理由,这不太可能。”事实上,詹姆斯惧怕自己的创作才思会随时被身边的女性打断,甚至害怕女仆进入他的房间的一刻,他的灵感都会飞走。“詹姆斯惧怕坚定了他不与任何女人住在一起的决心,尤其是费尼莫”(Tennant,2003:7)。藤南特认为这不仅因为詹姆斯不希望被女性打扰艺术创作,而且还与他的同性恋倾向相关。

作为后经典叙事学的研究对象,詹姆斯生命虚构平行叙事是其经典作品顺应当代社会文化议题的升级版故事讲述形式,它们将詹姆斯的生命文本据为己有,既模仿又创新性地利用它们。通过这种经典文本的平行改写模式,当代作家获得与已逝去的经典作家进行对话的途径,为经典作品衍生出新的可能性解读。

四、结 语

1990年之后出现的詹姆斯生命虚构狂热是后现代文学家生命虚构创作大潮流中的一个组成部分,引领紧接着出现的海明威、菲茨杰拉尔德和狄更斯等文学家的生命虚构热潮(杨晓霖,2014)。詹姆斯生命虚构既与传记紧密联系,又显示出与传记和传记虚构显著的区别性特征。作为传记的虚构式重写(“fictional rewritings”)(Middeke,1999:3),生命虚构与传记和传记虚构构成生命书写领域的三种重要的互补形式。

随着近期虚构文类对真实的作者人物越来越迷恋的创作现象,詹姆斯等作家在当代语境中得到重生(Lara-Rallo,2012),这一创作趋势甚至引起了文学批评范式的转移,这与本涅特(Bennett,2005:109)对“作者身份如何成为目前正在被概念化和理论化的批评实践的中心议题”的反思不无联系。这类作品不仅影响了文学创作趋势,而且反过来提升了大众文学创作的认识。通过这一综述性研究,本文关注到生命虚构在21世纪呈现出的新特点,为文学家生命虚构叙事这一文类的理论建构打下基础。

注释:

①Lodge创作了两部戏剧,一是《写作游戏》(TheWritingGame,1990),一是《家的真理》(HomeTruths,1998)。

②实际上,该杂志发表多篇类似文章,让一位当代作家想象自己采访死去多年的文学巨擘,与他们进行阴阳对话,除詹姆斯之外,被采访的主要还有史蒂文森和塞缪·约翰逊等。

③英语中typewriter既有打字员,又有打字机的意思。

杨晓霖.2014.2013:菲茨杰拉尔德年——评四部作家生命虚构小说[J].外国文学动态(3):27-29.

BENNETT A. 2005. The Author[M]. London and New York: Routledge.

DENNI F. 2005. The Powers of Apostrophe and the Boundaries of Mourning[J]. The Henry James Review, 26(3): 293-305.

GALLIX F. 2007. Author, Author by David Lodge and The Year of Henry James[C]∥GALLIX F, VANESSA G (eds.). Pre- and Post-Publication Itineraries of the Contemporary Novel in English. Paris: Publibook UP, 2007.

HANNAH D. 2007. The Private Life, the Public Stage: Henry James in Recent Fiction[J]. Journal of Modern Literature, 30(3): 70-94.

HEYNS M. 2005. The Typewriter’s Tale[M]. Johannesburg: Jonathan Ball Publishers.

HORNE P. 2006-06-12. Zones of Irony, Review of The Year of Henry James[N]. Evening Standard.

ICKSTADT H. 2002. American Studies in an Age of Globalization[J]. American Quarterly, 54 (Dec): 549.

KAPLAN C. 2007. Victoriana: Histories, Fictions, Criticism[M]. Edinburgh: Edinburgh UP.

KERSTEN D. 2011. Writing the Lives of Three Nineteenth-Century Authors[D]. Radboud: Radboud Univ.

KUSEK R. 2013. Authors on Authors: In Selected Biographical-Novels-About-Writers[M]. Kraków: Jagiellonian Univ. Press.

LARA-RALLO C. 2012. The Rebirth of the Musical Author in Recent Fiction Written in English[J]. Authorship, 14(2): 1-9.

LODGE D. 2006. The Year of Henry James: The Story of a Novel[M]. London: Harvill Secker.

MIDDEKE M, HUBER W. 1999. Biofictions: The Rewriting of Romantic Lives in Contemporary Fiction and Drama[M]. Woodbridge and Rochester: Boydell & Brewer Inc.

ONEIFREI P. 2011. Henry Jmaes as a Character-Fictionalized and Literary Biography[J]. Bucuresti (13-14): 183-208.

OZICK C. 1994. What Henry James Knew and Other Essays on Writers[M]. London: Vintage.

OZICK C. 2008. Dictation[M]. New York: Houghton Mifflin.

PRIEST A. 2007. The Author is Dead, Long Live the Author[J]. Life Writing, 4(2): 304.

SOCHER A. 2008. A Review of Dictation: A Quartet by Cynthia Ozick[J]. Commentary, September: 7.

TENNANT E. 2003. Felony: The Private History of the Aspern Papers[M]. London: Jonathan Cape.

THURSCHWELL P. 2011. Theodora Bosanquet in Recent Fiction[J]. The Henry James Review, 32(1): 3.

YEBRA J M. 2013. Neo-Victorian Biofiction and Trauma Poetics in Colm Tóibín’s The Master[J]. Neo-Victorian Studies, 6(1): 41-74.

[责任编辑:许莲华]

Exploring the Bio-fictional Narrative about Henry James (1990-2015)

YANG XiaolinNING Jing

(ForeignLanguageCollege,SouthernMedicalUniversity,Guangzhou510420,China)

Biofiction about Henry James belongs to an increasingly popular postmodern genre, in which a historica personae’s life is represented through narrative devices of fictionalisation based on narrative imperative of his/her bio-memes. The distinct features of bio-fiction about Henry James make them a different genre from biographical fiction about the master. This essay aims at illuminating how the historical personae Henry James is transformed into a bio-fictional subject with quite distinct images through fictionalized acts and fictional narrative frame by contemporary writers and how Henry James’ biomemes are configured with those a-biomemes. Additionally, the patterns of parallel narrative concerning Henry James are demonstrated.

biofictional narrative; Henry James; bio-fictional character; biomeme

2016-01-09

国家留学基金委员会剑桥大学英语系访问学者项目资助(2013-3018)。

杨晓霖(1977-),女,湖南衡山人,南方医科大学外国语学院副教授,研究方向为叙事学、英美文学、叙事医学。宁静(1988-),女,湖北仙桃人,南方医科大学外国语学院助教,研究方向为英美文学、文学翻译。

I 712.072

A

1672-0962(2016)03-0031-07