农民环境抗争的结果类型及其形成机制

2016-09-18施国庆

施国庆,吴 上

(1. 河海大学公共管理学院,江苏南京 211100; 2. 河海大学长三角环境与社会研究中心,江苏南京 211100)

农民环境抗争的结果类型及其形成机制

施国庆1,2,吴上1

(1. 河海大学公共管理学院,江苏南京211100; 2. 河海大学长三角环境与社会研究中心,江苏南京211100)

农民环境抗争的结果不尽相同。依照是否终止污染和是否得到补偿这两项关键行动目标的实现程度以及抗争行动是否结束,将农民环境抗争结果归纳为完全成功型、有限成功型、完全失败型和有限失败型等4种具体类型。对应4种类型,选取了4项农民环境抗争案例并比较不同抗争结果的形成机制,认为在当前顶层制度设计与基层制度实践存在分化的情况下,行动目标是否稳定可行、组织分工是否协调合理、关键资源是否充分可用可较恰当地解释农民环境抗争结果的差异性。此外,在“法治”与“善治”的理念约束下,政府不仅是社会治理的主体,也是农民动员争取的客体,因此更需正视并甄别利益受损农民的合理诉求,避免陷入道义与法理的双重困境。

农民环境抗争;结果类型;形成机制

环境抗争是社会公众环境维权意识开始觉醒并逐渐强化的具体表现。随着工业化、城镇化进程的加速推进,不仅众多乡镇企业直接制造并排放大量污染物,而且农村地区也间接承接城市的污染转移[1],农村环境污染问题在改革开放后的三十余年迅速凸显,由此导致的环境冲突事件呈递增态势[2]。《2014年中国环境状况公报》显示,当年全国共发生突发环境事件471起,其中重大事件3起、较大事件16起、一般事件452起[3]。可见环境污染已然成为农村突发性公共事件的主要诱因之一,农民围绕着与其生产生活紧密相关的水污染、土地污染、空气污染等环境问题而展开的抗争行动呈现出以下几方面的变化特征:首先,发生频率从偶发转向频发;其次,利益目标从单一诉求向多元取向延展;再次,运用策略从乡土礼俗向法制工具综合;最后,资源获得从内部群体向外部群体延伸。然而就农民环境抗争结果而言,有研究认为行动结果刻画着明显的城乡二元差异特征,农村地区的环境抗争行动较之城市地区更难取得成功[4],也有研究者依据目标的达成程度、手段的运用程度和过程的参与程度将农民环境抗争行动概括为有限抗争[5],给农民环境抗争行动蒙上悲剧式的命定论色彩,但梳理具体案例发现,现实生活中亦不乏成功实例。

尽管学界对农民环境抗争行动的关注逐渐升温,但已有研究大多采用“事件—过程”分析方法,以“解剖麻雀”的方式探讨经验案例中动态权变的农民环境抗争行动模式与策略选择,而对抗争结果及其形成机制的阐述与比较相对薄弱。此外,之所以选择农民环境抗争的结果作为分析对象的缘由还在于:一是农民环境抗争是有着明确利益指向或需求目标的具体行动,农民的乡土性在很大程度上否定了将抗争作为日常生活形式的可能性;二是以“事件—过程”视角全景式罗列陈述单个案例中农民环境抗争的发生发展过程缺乏充分的实践意义,既不能帮助农民群体合理维权,也不能协助基层政府处理复杂的利益纠纷,进而,对结果形成机制的解释比对过程发展变化的描述更显重要。

因此,值得追问并深思的问题是:农民环境抗争结果的影响因素和作用机制究竟何为?至少需要回应以下3个问题:其一,如何恰当区分农民环境抗争的结果类型?其二,能否从经验案例中辨析出某些共性因素?其三,导致农民环境抗争行动结果的具体机制究竟如何?此即本文讨论并尝试回答的核心问题。

一、文献回顾与解释框架

一般而言,如果要组织有效行动并达到预期目的,既要细致地分析社会制度的功能,也要系统地整合行动主体的需要,还要同它们的运转所依赖的其他制度联系起来[6]。因此,宏观制度结构、微观行动主体及二者之间的互动关系是分析集体行动结果产生机制的3个基本维度。

围绕此观点,国外学者对集体行动结果的影响因素展开了系统分析,并逐渐形成了不同取向的解释框架。Brill在研究一项罢工运动时发现,能否构建起有效的组织结构是决定集体行动成败的首要条件[7],此后Shorter 和 Tilly、Staggenborg、Clemens等也讨论了专业化、规范化、制度变迁等组织性因素对集体行动结果的影响,但其分析对象往往侧重于集体行动所影响的政治利益集团而非社会运动本身[8]。在此基础上,Gamson通过对比分析53项美国社会运动后指出,成功的社会运动往往具备目标方向设置合理、激励方式使用有效、破坏性策略运用恰当、科层管理建构清晰等特征[9]。然而也有部分国外学者所持观点与Gamson相左,如Piven等对科层制的管理架构形式提出质疑,认为美国底层群体社会抗议运动经验证明了只有降低而不是增强组织化程度才能提高成功的可能性[10]。在集体行动中,破坏性策略的使用需要讲求一定的技巧性和权变性,Taft等发现暴力手段或对抗性策略的使用并未使罢工运动参与者达到行动目标[11],Snyder等也认为非暴力性的罢工运动比暴力性的更易取得成功[12]。受阶层分隔、种族歧视等不良社会壁垒的影响,有国外研究者认为不同社会经济地位的个体或群体所掌握的关系网络及嵌入其中的社会资本在类型和总量上存在明显差距,因此在应对环境风险分配不公时,底层群体的组织动员能力和资源整合能力明显弱于精英群体[13]。但也有研究表明,美国非裔黑人、少数民族等弱势群体能够依靠种族、民族等文化情感的连接纽带,超越既定“合理”的制度化藩篱而获得行动成功[14]。此外,还有国外学者将政治机会结构视作影响环境抗争等类似集体行动产生及发展的重要因素,在“国家中心论”制度结构论调[15]的拥蹵者看来,开放的政治参与渠道、不稳定的政治联盟、有影响力盟友的加入和精英的分裂是政治机会的4项维度,原本无效或低效的非制度化行动策略随着政治机会的增加而逐渐转为可靠筹码[16],进而帮助实现集体行动目标。归纳上述国外学者的基本观点不难看出,集体行动的结果既受外部环境的整体性约制,也受内部组织的条件性影响,组织结构、目标设置、策略应用、资源动员、文化联结、政治机会等多种条件或因素互相嵌入、互为耦合地决定着集体行动的发展走向及最终结果。

虽然西方集体行动理论为理解国内集体行动——包括群体性事件、维权抗争、集体上访等多种形式的行动——提供了富有意义的理论关照工具,但是与组织分工相对明确、资源信息获取畅通的国外集体行动相比,我国农民的集体行动一般是基于利益表达的“自发性”、“去政治化”和“弱组织化”的“碎片化抗争”[17]。因此,部分国内学者立足于我国权威政治体制变迁和传统乡土文化礼俗来揭示影响农民维权、农民抗争等集体性行动结果的特殊因素。朱海忠认为改革开放以来“国家—社会”关系所呈现出的一系列变化从“结构性机会”和“象征性机会”两个维度上增强了农民主动维权的信心和空间,减小了农民从事抗争行动的风险和代价,对农民发起抗争并获得成功产生着积极影响[18]。与之相反,陈占江等则认为经济发展的路径依赖和权威政治的遗留延续之间依旧高度同构,进而一方面使得农村环境问题不断激化凸显,另一方面也使得农民抗争沦为“无效的表达”,若无政治经济制度的根本性改革,农民抗争很难取得实质性结果[19]。作为对以上“本土化”政治机会结构论的补充,景军则以大川村农民为改善当地生态环境所进行的长达二十余年抗争为例,阐述了文化自觉力量在环境改善及环境可持续过程中起到的推动保障作用[20]。罗亚娟发现并指出环境抗争中的农民多以具有乡土特色的“差序礼义”规范体系作为约束行动、选择策略的指导框架,并在这一语境下解析了环境抗争行动结构及其结果[21]。

通过梳理国内外相关文献,笔者认为,制度环境、行动目标、组织结构和关键资源是可能影响农民环境抗争结果的共性因素,其中制度环境在一段时期内相对稳定,其外部限制性意涵比较明显,而其他三类因素对抗争结果具有更为直接的现实性效力。尽管文化心理和策略应用也会影响到抗争结果,但未将其纳入本文解释框架的原因在于:不同地域的文化心理差异性较强,并且对文化的解读常伴有一定的主观性色彩,二手文献的研究方式则更可能影响到对文化要素作用的正确理解;抗争策略一直是学者研究的重点,然而策略运用对抗争结果的作用不应被过分夸大,一者抗争策略的选择往往受到组织成员、组织结构、抗争阶段等条件的制约,二者同一类型的抗争策略并没有带来趋于一致的抗争结果,抗争策略对抗争结果更具中介效应而非直接作用。基于此,笔者尝试以农民环境抗争的结果为切入点,首先界定农民环境抗争结果类型的划分标准,进而归纳分析已有成果中的4项具体案例,并在简要阐述制度背景的基础上,从行动目标、组织结构、关键资源等微观维度来比较导致不同类型农民环境抗争结果的形成机制。

二、农民环境抗争结果的类型划分

农民环境抗争是一个“开放式的流动文本”,其中农民行动方式的选择既受限于特定的制度环境,也与具体情境中农民掌控资源的数量与质量密切相关;也是一个“不确定的风险文本”,存在着个别成员无度释放负面情绪并激发暴力行为的可能;更是一个“互动式的博弈文本”,农民、企业、政府、媒体、学者、法院、环保组织等多元主体均可能在不同阶段以不同形式介入其中,其博弈筹码和博弈策略也处在变动中,存在许多模糊地带。因此,农民环境抗争行动能够影响政府治理行为和企业经营行为,进而产生不同类型的抗争结果。

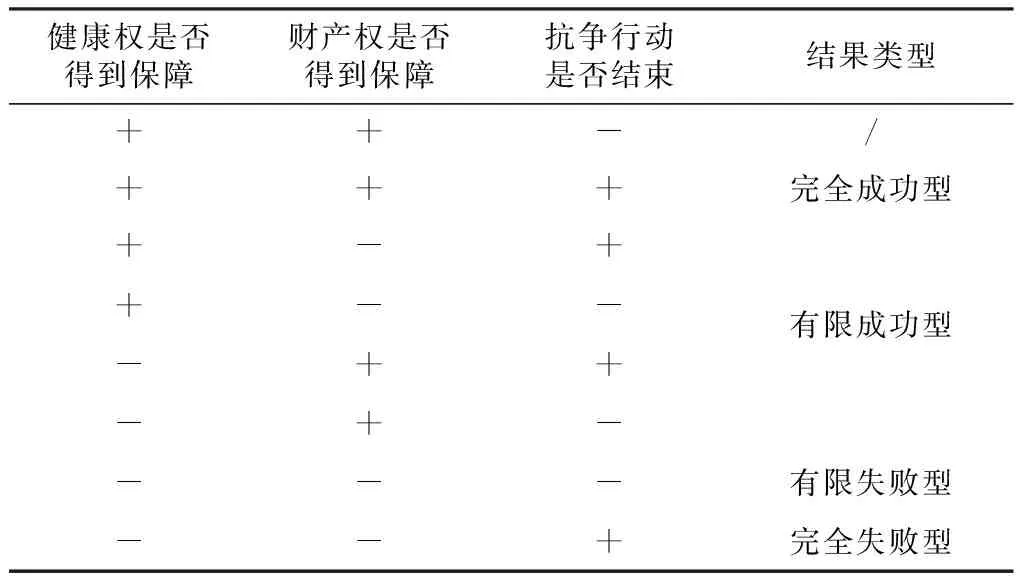

多数农民环境抗争发生于环境受到污染、经济蒙受实质损失之后,不得已而采取的后发型抗争行动,农民出于“受损逻辑”进行环境抗争,核心动机在于制止责任单位或个人的环境污染行为,并要求其赔偿农民的各类相关损失。就本质而言,制止环境污染行为的目的更多地在于保障自身的健康权利,赔偿各类相关损失的目的更多地在于维护自身的财产权益,农民则以污染是否终止和补偿是否获得这两项关键行动目标的实现程度来决定是否继续抗争。因此,根据农民健康权、财产权是否得到保障以及抗争行动是否结束的不同组合,可以识别并区分出4种农民环境抗争结果(表1)。上文提到,现实生活中的理性农民基本不会将抗争作为主要的生活形式和生活内容,因此将健康权和财产权同时得到保障的前提下农民依然持续抗争的情况视为逻辑上的一种可能性,在此不做分析。

表1 农民环境抗争结果类型的划分标准

注:“+”表示是,“-”表示否。

1. 完全成功型抗争结果

完全成功型抗争结果是指通过农民的环境抗争行动表达后,污染责任单位或个人迫于农民、公共权力部门、社会舆论的压力做出妥协让步,不仅对农民遭受到的各类损失予以适当补偿,而且从根本上封堵了污染行为继续发生的可能,要么关停排污设备,要么改善处理工艺,要么搬迁污染企业,农民的健康权利和财产权益这两项关键目标均得以实现,综合需求得到满足,抗争行动以农民的完全胜利宣告结束。

2. 完全失败型抗争结果

完全失败型抗争结果是指农民在采取各种策略形式的抗争行动后,仍未能达到预期目标,企业的污染行为继续存在,所受损失亦未得到相应补偿,但由于外部力量干预和内部关系破裂,参与抗争行动的农民陷入集体沉默,抗争队伍无奈瓦解,抗争行动草草结束,农民则继续容忍企业的污染行为。当然从动态发展的角度来看,农民对企业污染行为仍是有限度的容忍,怨恨心理[22]和环境风险累积到一定程度时,特定导火索往往会激发农民更为强烈的抵抗,而此处所指的完全失败型抗争更多的是从静态节点角度强调某一阶段的抗争表达无效。

3. 有限成功型抗争结果

有限成功型抗争结果包括两种具体情况:一是指农民在抗争过程中有所妥协让步,部分地放弃了抗争初期预设的行动目标,如放弃赔偿要求但与污染企业达成不再排污的约定,或是污染企业花钱赔偿、息事宁人后农民继续忍受污染排放,在类似情况下农民的抗争行动告一段落;二是指农民在部分抗争目标实现以后,依然选择继续抗争,以期实现更大程度的胜利。因此,无论抗争行动结束与否,有限成功型抗争结果意味着农民的抗争行动是有一定效果的。

4. 有限失败型抗争结果

有限失败型抗争可以视为暂时失败型抗争,即虽然农民未能获得补偿、企业的污染行为未被制止,但农民的抗争行动并未结束,权益受损农民与污染排放企业沦入长期拉锯战。因此,从长远来看,有限失败型抗争结果意味着农民、企业、政府之间多方博弈的延续,抗争的最终结果可能转为上述3种类型的抗争结果,但就当前实践而言,农民的环境抗争行动是失败的,至少是无效的。

当然从个体理性和现实经验来看,完全失败型的抗争结果较少出现,有限成功型的抗争结果并不稳定,特殊事件的发生很有可能引发农民新一轮的抗争行动,因此对农民环境抗争结果类型的划分方法更近乎一种理想类型。

三、农民环境抗争结果的案例比较

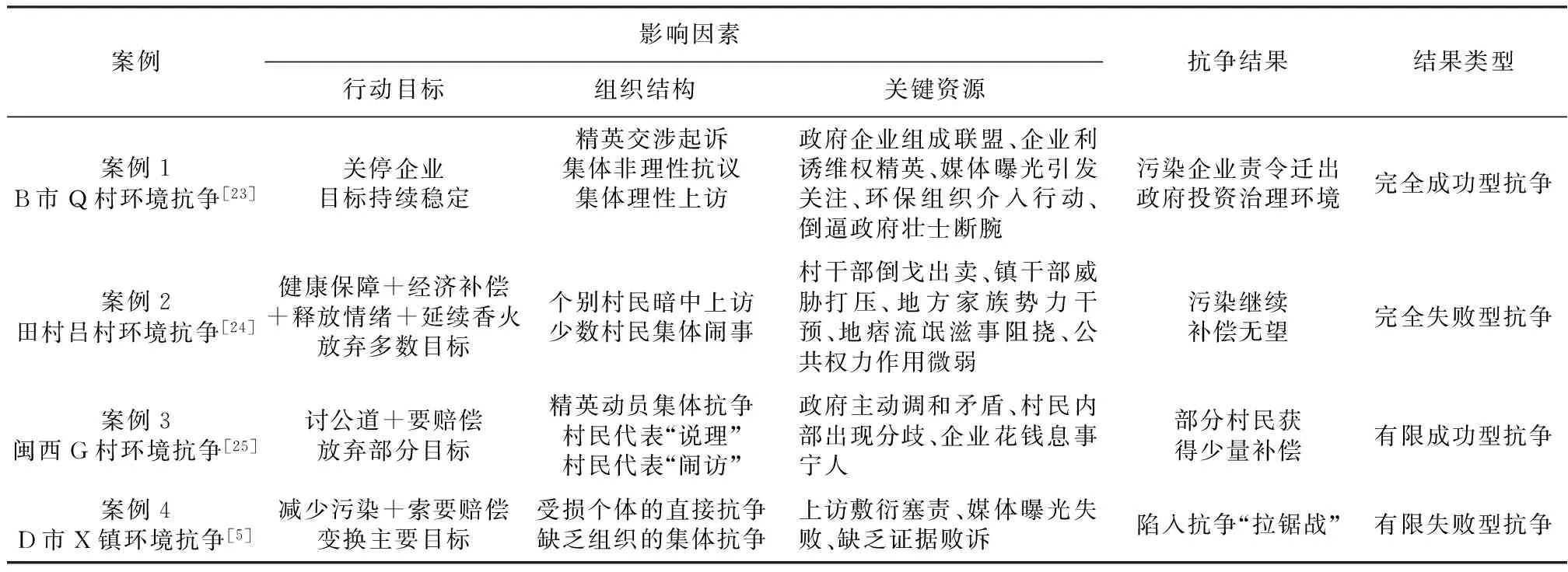

对应以上划分的抗争结果类型,笔者选取了4项农民环境抗争的经验案例,讨论在导向一致的制度环境下,行动目标、组织结构、关键资源等具体情境因素是如何相互作用影响进而导致了抗争结果的分化。4项案例分别来自高新宇、张金俊、孙文中、陈燕等研究者的相关成果。本文选取的案例既有共性,又有特性。其共性在于抗争都由生存环境条件(水源、空气、土地)遭到污染恶化而引起,其特性在于抗争结果不尽相同以及各影响因素存在差异,便于统合比较。此外,上述案例均发生于东部沿海地区,社会经济发展水平差异不大,在一定程度上控制了此类地域性外部条件对抗争结果的作用。为便于分析,笔者提炼出案例中的关键信息(表2)。

表2 农民环境抗争结果的案例梳理

案例影响因素行动目标组织结构关键资源抗争结果结果类型案例1B市Q村环境抗争[23]关停企业目标持续稳定精英交涉起诉集体非理性抗议集体理性上访政府企业组成联盟、企业利诱维权精英、媒体曝光引发关注、环保组织介入行动、倒逼政府壮士断腕污染企业责令迁出政府投资治理环境完全成功型抗争案例2田村吕村环境抗争[24]健康保障+经济补偿+释放情绪+延续香火放弃多数目标个别村民暗中上访少数村民集体闹事村干部倒戈出卖、镇干部威胁打压、地方家族势力干预、地痞流氓滋事阻挠、公共权力作用微弱污染继续补偿无望完全失败型抗争案例3闽西G村环境抗争[25]讨公道+要赔偿放弃部分目标精英动员集体抗争村民代表“说理”村民代表“闹访”政府主动调和矛盾、村民内部出现分歧、企业花钱息事宁人部分村民获得少量补偿有限成功型抗争案例4D市X镇环境抗争[5]减少污染+索要赔偿变换主要目标受损个体的直接抗争缺乏组织的集体抗争上访敷衍塞责、媒体曝光失败、缺乏证据败诉陷入抗争“拉锯战”有限失败型抗争

注:本文没有详细叙述4项环境抗争案例的发生缘由及发展过程,感兴趣的读者可参阅原文出处。

比较4个环境抗争案例可以看出,在抗争初期农民的行动目标具有高度相似性与合理性,争取补偿和停止污染是其主要诉求,然而随着抗争行动的发展,暂时性的抗争局势既能动摇也能强化初期预设的行动目标,如受到基层政府的拖延回避,受到村干部的倒戈出卖,受到相关企业的暴力镇压,抗争主体内部逐渐产生心态上的变化和分歧,从而有了迎难而上、息事消沉、等待观望等不同类型的后续行为选择,这将直接影响到抗争结果。

从组织结构来看,发展初期的抗争行动多是利益直接受损个体的“私济”行为,当行动效果不佳时这些人往往成为领导集体性抗争行动的“精英”,动员组织更多受损农民参与到抗争行动中来以壮大声势。然而不同案例中的抗争群体组织结构在稳定性和一致性上存在明显差异,能否以及如何克服集体行动中的“搭便车”现象将影响抗争行动的结果。

获得有影响力的资源介入和支持是决定农民环境抗争行动结果的关键,政府态度友好或转变、媒体披露曝光以及环保公益组织介入在成功型抗争案例中起到重要推动作用,而失败型案例中不仅缺乏正向资源的介入,还面临着诸如村干部倒戈、家族势力插手、企业雇用打手等负面因素的阻碍。在两类失败型抗争结果的案例中,农民是否选择继续抗争是抗争群体的内部条件和外部环境的综合影响,属于特定情境下的行为选择。

因此,农民环境抗争行动之所以产生不同类型的结果,就环境抗争具体发生场域而言,主要受行动目标是否统一坚定、组织结构是否协调合理、关键资源是否充分可用等3个方面因素影响,并在外部制度环境的作用下,各类因素复合交织、互动博弈,共同决定了农民环境抗争行动的结果。

四、农民环境抗争结果的形成机制

上述4个案例比较鲜明地反映出静态维度下行动目标、组织结构、关键资源等微观因素对抗争结果的差异化影响,然而对社会现象的合理解释不能囿于具体因素的拼接,而应在宏观到微观、再由微观向宏观的多次跨越中探寻,考察微观因素与宏观制度之间的互动联结对于理解农民环境抗争差异化结果的形成机制而言比较关键。由此,笔者尝试总体性地解释制度环境是如何塑造着农民环境抗争的目标、结构及资源的,进而加深对农民环境抗争结果形成机制的理解。

1. 制度环境:顶层制度安排与基层制度实践之间的分化

从2004年开始,连续13年的中央“一号文件”聚焦“三农”,突显出“三农”问题的重要地位。与此同时,与环境保护相关的法律体系在高位推动下逐步完善,环境信访渠道也得到专门法规条例的保护。顶层制度安排的一系列变动凸显了国家转变发展思路、调整发展战略的决心,也向农民释放出中央关注农村环境污染问题、致力保护农民环境权益的信号。然而长期施行的以GDP为核心的地方政府绩效考核机制的遗留惯性依然存在,同时“中央—地方”财政分权制度又赋予地方政府以一定的自主空间,当“经济增长”与“环境保护”发生冲突时,基层政府习惯性地选择牺牲后者,与企业结成“进退一致”的利益联盟,变通执行相关环保法律和政策[18],包容、忽视环境污染给农民造成的健康风险与经济损失。政治文本和权利话语为农民环境抗争提供的机会通道似乎更具象征性意义,在实践中却因“中央—地方”之间缺乏有效的连接制衡机制[26]而被地方政府以非制度化的应对策略所封闭,这是因为无论何种形式的农民环境抗争均打破了基层社会的稳定平衡状态,背离了“稳定压倒一切”的社会治理原则,与地方政府所期望的“稳定”目标相冲突,迫使扮演着“代理型政权经营者”与“谋利型政权经营者”双重角色的地方政府[27]消极对待或积极压制农民的环境抗争行动,如案例2中的镇干部威胁打压,案例3中政府试图私了,案例4中环保局塞责敷衍。现阶段整体政治环境的限制使得农民较难借助抗争方式取得彻底解决环境问题的预期目标,充分且成功的环境抗争行动需要以有效的制度保障为前提,否则既不能确保环境抗争行动建构的合法性和有效性,更不能约束地方政府牺牲农村环境和农民权益换取经济发展的短期行为。

2. 行动目标:利益诉求难整合与抗争意志不坚定

目标设置影响着集体行动的最终结果。在上述4个环境抗争的案例中,抗争行动的目标取向在某种程度上削弱了抗争结果的有效性与彻底性,这是因为我国的农民环境抗争并非出于农村生态环境保护的目的,而是为业已遭受的健康危害和经济损失索求赔偿,“补偿”特征明显而“预防”特征不足。即便农民环境抗争行动预设了明确且合理的行动目标,但行动目标在多种因素的影响作用下并不稳定,如案例2中农民基本放弃了索要赔偿和关停污染的目标,案例3中农民拿到少量赔偿后就此作罢。受环境污染危害的农民如何整合形成一致的行动目标以及农民抗争的决心直接关系着抗争的策略选择和行为,影响着抗争目标的实现程度。由于受到乡土社会生存逻辑和自身文化素质等多方面因素限制,农民在抗争方式和抗争途径上选择余地不大,加之农民环境抗争行动的弱组织性以及存在追求个体利益最大化的行动动机,导致抗争农民在与企业谈判及对抗时难以达成稳定有效的目标共识,部分农民在得到企业的些许补偿后便会重新计算抗争的成本与收益,降低或放弃行动目标。农民“原子化”的行事特征与“不患寡而患不均”的心理特征使得其目标难以坚定、诉求难以整合,导致临时性共同利益的纽带维系作用比较脆弱,从而失去了政府、企业谈判的机会,较难实现预期目标。

3. 组织结构:关系网络松散与低组织化行动

农民环境抗争行动比较缺乏相对稳定的组织结构,主要表现在关系网络松散和行动低组织化两个方面。虽然在失败型环境抗争案例中也出现了“领导精英”,但由于较难提供有效激励、约束规则,导致部分参与农民易被企业或村干部收买分化,进而退出抗争行动,削弱了抗争队伍的集体力量。即使在取得成功的案例1中,抗争精英也是依靠当地环保组织的介入才整合起部分农民力量进行上访。造成关系网络松散和行动低组织化的原因主要在于:首先,个体化的行动目标,如前所述,经济理性的农民往往是在精细计算成本收益后才决定是否以及多大程度上参与抗争行动,农民的逐利心态在一定程度上使其忽视实现集体利益的功效;其次,碎片化的乡土关系打破了传统乡村社会中相对稳固的连接纽带和人际信任,甚至有些抗争案例中出现了参与农民质疑、猜测抗争精英的行动动机的情形;再次,农民能力的局限性,精英身份更多的是相对意义,即同参与抗争行动的普通农民相比,精英的抗争发起时间早、抗争信念强,但文化水平、组织能力等方面同样是其短板,在制定组织方式、行动方案、后续计划时随机性较强而稳健性不足;最后,抗争队伍的流动性过高,人员进出比较频繁,农民往往是在特定事件发生或者权益明显受损时加入抗争队伍,由于表面受损主体的不确定导致“各扫门前雪”的情况经常出现,削弱了施加于污染企业和基层政府的民意压力。

4. 关键资源:农民的弱势地位与匮乏的行动资源

在当前社会结构迅速转型和利益格局深刻调整的背景下,农民权益容易遭受侵害,而且农民可利用的政治、经济和社会资源有限,缺乏有效的利益表达渠道,具有典型的底层群体特质。如果把农民看作农民环境抗争行动的中心,那么周围则由近及远分布着企业、基层政府、公检法部门、新闻媒体、知识精英、环保组织等主体。与上述组织相对严密、资源相对充裕的主体相比,农民的弱势地位显而易见,既较难与相关组织或个人产生直接、友好的联系,也较难掌握影响抗争行动向预期目标发展的关键性资源。

企业出于经济效益最大的理性考虑,如何最大限度地撇清企业责任、减少企业损失是选择处理农村环境纠纷方式的关键。如果企业为补偿农民损失并终止污染排放所需承担的巨额赔偿和面临的停产风险超出了企业容忍的“原则底线”,那么企业一般会选择站到受害农民的对立面,并通过建构政企利益共同体,置换政府对企业污染的“默许”。

基层政府对农民环境抗争行动的态度在前后不同阶段可能发生转变。比较案例可以看到,完全成功型抗争中政府态度彻底扭转,有限成功型抗争中政府态度适当软化,而失败的两类抗争中政府要么“冷”处理要么“热”压制。基层政府的回应态度决定了其应对抗争行动的策略选择,随着底层抗争手段的日益丰富,基层政府不断提高应对策略,形成了相对成熟的技术体系,以最大限度地维护社会稳定,基层政府应对农民环境抗争的策略一般包括拔钉子和开口子[23]。一整套的技术策略实际上恶化了农民与基层政府之间的信任关系,使基层政府陷入“塔西佗陷阱”,在一定程度上丧失了公共权力的公信力。此外,由于环境维权诉讼证据技术要求高、获取难度大,所需耗费的时间、精力、财力、物力等成本难以估料,因此只有较低比例的农民环境抗争走上司法诉讼渠道,起诉不立案、立案不审理、审理不判决、判决不执行,成为环境司法实践中的普遍现象[28]。

与国外环境维权运动相比,新闻媒体、知识精英和环保组织在农民环境抗争中发挥的支持作用比较有限。首先,新闻媒体的介入效果不佳,文中有两项农民环境抗争行动中确切表达了有媒体进行宣传报道,但取得的抗争结果截然不同,表明新闻媒介对抗争结果有一定的促进作用,但并非成功抗争的必要条件,一方面新闻媒体的曝光内容存在建构选择上的价值判断偏误[29],另一方面新闻媒体宣传独立性受到地方政府的制约,导致新闻媒体的介入效果普遍不佳。其次,知识精英的表达发声不足,有研究认为极少数知识精英介入环境抗争只具备有限的象征意义,尤其是在民众与地方政治体制发生直接冲突后失语[30],仅在案例1中出现了知识精英参与,更印证了这一论述,加重了农民孤军奋战的困境。最后,环保组织的参与程度不高,虽然近年来国内环保公益组织数量激增,但受限于相对严格的非营利组织注册管理程序规则,环保组织对比较敏感的农民环境抗争行动的参与程度不高,更注重开展环保理念的宣传普及活动,避免卷入农民与政府、企业间的利益冲突。综合来看,环境抗争中的农民所能主动获取到的关键资源比较缺乏。

五、结 语

农民环境抗争行动的动态性决定了其抗争策略选择的权变性,但无论何种形式的抗争策略,均无法保证抗争结果的统一性、有效性与彻底性。归根结底,抗争策略仅是工具,能否使用、如何使用既受限于抗争农民的能力,也受制于农民所能动员的资源质量与数量。一般来说,农民环境抗争行动的成功主要依赖3个条件:一是受害农民目标稳定可行、组织协调合理的集体行动;二是政府和企业能够对农民抗争诉求保持积极回应;三是农民广泛并有效地动员外部优质资源,关注并参与抗争行动[4]。农民环境抗争的发展是各个主体博弈互动的结果,而各主体博弈策略的选择取决于自身的利益考虑,并受制于基层政治体系对顶层制度环境的回应。受“大政府—小社会”、“强政府—弱社会”的传统惯性影响,农民环境抗争所涉及的多个主体间关系并不均衡,政府的优势地位和强势力量不言而喻,地方政府及其代表在农民环境抗争中释放的信号不仅直接影响到抗争农民的心态行为,也间接影响到企业、媒体、知识精英、环保组织等其他主体的功效发挥。在“法治”与“善治”的理念约束下,政府不仅是社会治理的主体,也是农民动员争取的客体,农民环境抗争能取得何种程度的效果,更多的是取决于政府在平衡企业与农民二者间利益关系过程中的角色定位及其相应的行动选择。因此妥善处理农民环境抗争,需要政府正视并甄别利益受损农民的合理诉求,回归公正裁判者和利益平衡者的角色位置,重塑服务型政府的良好公众形象,从而避免陷入道义与法理的双重困境。

[1] 蒋培.农村环境问题的三重维度:义村个案研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2013,15(4):35-39.

[2] 张玉林.政经一体化开发机制与中国农村的环境冲突[J].探索与争鸣,2006(5):26-28.

[3] 中华人民共和国环境保护部.2014年中国环境状况公报[EB/OL].[2016-04-19].http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/qt/201506/t20150604_302942.htm.

[4] 张玉林.环境抗争的中国经验[J].学海,2010(2):66-68.

[5] 陈燕.有限的环境抗争:以X镇周边居民的环境抗争为例[D].南京:南京农业大学,2011.

[6] 费孝通.江村经济[M].北京:北京大学出版社,2012:5.

[7] BRILL H. Why organizers fail [M]. Berkeley, CA: University of California Press,1971.

[8] 盛智明.组织动员、行动策略与机会结构:业主集体行动结果的影响因素分析[J].社会,2016(3):110-139.

[9] GAMSON W A. The strategy of social protest [M]. Belmont, CA: Wadsworth. 2nd Ed, 1990.

[10] PIVEN F F, CLOWARD R A. Poor people’s movements: why they succeed, how they fail [J].Rural Sociology,1980,45(1):171-173.

[11] TAFT P,ROSS P. American labor violence:its causes, character and outcome [M]∥GRAHAM H D, GURR T R.The history of violence in America, New York: Bantam Books, 1969:281-395.

[12] SNYDER D, KELLY W R. Industrial violence in Italy, 1878—1903[J]. American Journal of Sociology,1976,82(1):131-162.

[13] 张金俊.国外环境抗争研究述评[J].学术界,2011(9):223-231.

[14] BULLARD R D. Confronting environmental racism: voices from the grassroots [M]. Boston: South End Press,1993.

[15] 童志锋.政治机会结构变迁与农村集体行动的生成:基于环境抗争的研究[J].理论月刊,2013(3):161-165.

[16] ALMEIDA P, STEARNS L B. Political opportunities and local grassroots environmental movements: the case of Mina Mata [J].Social Problems,1998,45(1):37-60.

[17] 付翠莲.基于利益表达的农民集体行动:以闽西北J县的林权纠纷为例[J].中国行政管理, 2013(8):112-116.

[18] 朱海忠.政治机会结构与农民环境抗争:苏北N村铅中毒事件的个案研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013(1):102-110.

[19] 陈占江,包智明.制度变迁、利益分化与农民环境抗争:以湖南省X市Z地区为个案[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2013(4):50-61.

[20] 景军.认知与自觉:一个西北乡村的环境抗争[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009(4):5-14.

[21] 罗亚娟.差序礼义:农民环境抗争行动的结构分析及乡土意义解读——沙岗村个案研究[J].中国农业大学学报(社会科学版):2015(4):59-67.

[22] 陈涛,王兰平.环境抗争中的怨恨心理研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2015,15(2):43-52.

[23] 高新宇,许佳君.权变式反向运动:社会转型期农民环境抗争的社会学阐释——Q村个案研究[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2015(3):39-44.

[24] 张金俊.转型期农民环境维权原因探析:以安徽两村为例[J].南京工业大学学报(社会科学版),2012(3):91-99.

[25] 孙文中.底层视角下的农民环境维权[J].华南农业大学学报(社会科学版),2014(4):128-137.

[26] 陈占江.制度紧张、乡村分化与农民环境抗争:基于湘中农民“大行动”的个案分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015(3):1-9.

[27] 荀丽丽,包智明.政府动员型环境政策及其地方实践:关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析[J].中国社会科学,2007(5):114-128.

[28] 张玉林.环境抗争的中国经验[J].学海,2010(2):66-68.

[29] 陈涛,谢家彪.混合型抗争:当前农民环境抗争的一个解释框架[J].社会学研究,2016(3):25-46.

[30] 吴阳熙.我国环境抗争的发生逻辑:以政治机会结构为视角[J].湖北社会科学,2015(3):30-35.

(责任编辑:吴玲)

10.3876/j.issn.1671-4970.2016.04.012

2015-05-09

国家社会科学基金重大项目(13&ZD172);国家社会科学基金青年项目(15CGL039)

施国庆(1959—),男,安徽定远人,教授,从事移民社会学、环境社会学研究。

C912.6

A

1671-4970(2016)04-0064-07