明至民国时期无锡建筑空间形态的基本特征1

2016-09-13宋春苑江南大学设计学院

文/ 史 明 宋春苑(江南大学 设计学院)

明至民国时期无锡建筑空间形态的基本特征1

文/ 史 明 宋春苑(江南大学 设计学院)

DOI编码:10.3969/J.ISSN.1674-4187.2016.01.009

无锡是吴文化的发源地和中国近代新兴的工商业城市之一,悠久的江南传统文化和近代民族工商业发祥地的历史背景孕育了一批类型多样,造型独特、内涵丰富的传统建筑艺术遗产。从明至民国时期,伴随社会历史的发展与变迁,建筑建造的理念、及其建筑的空间、造型、材料与结构等随之发生变化,其演变的过程从一个侧面反映了无锡地区由传统农耕社会向近代工商业社会转型的历史进程。本文以无锡历史街区传统建筑为研究对象,通过对现存与修复后的惠山祠堂建筑群、小娄巷历史街区、清明桥历史街区、荣巷历史街区等四处较有代表性的历史街区的调研,从三个历史阶段解析无锡明至民国时期建筑的空间形态特征,总结其演变特点,为保护和修复无锡历史街区传统建筑提供理论与实践的依据。

一、明至清中期(1366-1839年)建筑空间形态特征

无锡南滨太湖,大运河流贯其间。境内河网纵横,水运交通发达。明至清中期,无锡因独特的水运优势和畅通的漕运,而形成了转运繁忙、商品经济兴旺,往来人口密集的繁荣景象,一时成为太湖沿岸的“布码头”和全国四大米市之一。这一时期,无锡园林艺术与祠堂文化获得较大发展。同时,河网纵横的自然环境促使建筑因地制宜,临水而建,移民迁徙和家族聚居等原因促使上述街区初步形成。其中以荣巷街区、惠山祠堂群(图1)等为代表。从建筑空间形制、空间功能构成以及外部造型来看,这一时期无锡建筑空间形态主要呈现以下几方面特点:

其一,从建筑功能性质上来看,当时的建筑功能类型较单一,主要有合院式民居建筑和园林式与合院式并存的祠堂建筑两类。其中,合院式民居主要以建筑包围庭院,以两面、三面院墙或建筑围合而成,庭院中户主根据自身的经济条件和文化修养,布置少量花草树木,形成合院式院落空间。而祠堂建筑主要为供奉圣贤、祖先牌位的家族宗祠。其空间格局有合院式和园林式两类(图2)。其中合院式祠堂与合院式民居类似,只是建筑规格更高,造型与装饰更为精细。而园林式宗祠通常以庭院包围建筑,建筑布局自由灵活,形式多变,常将园林布置其中,与山水相结合,体现江南地区山清水秀的人文情怀。目前惠山祠堂群中现存的园林式祠堂有邵文庄公祠、华孝子祠及顾瑞文祠等。

其二,从建筑平面形态来看,主要呈现出内向性的合院式布局特征,主要以“一明两暗”型、“三间两厢”型、“回”字型三种单体建筑模块通过独立成户或串联等方式组合成合院空间。在空间的功能构成上,呈现出遵循礼制、等级分明的特征,如常见的祠堂建筑格局为三进两院式祠堂,其建筑空间序列一般为“祠堂门楼——享堂(又称“中厅”或“祭堂”)——寝堂”的前堂后寝的礼制轴线序列。礼制通常决定单体建筑的功能结构,其整体结构主要有中轴对称和轴线转折式空间序列两种类型(图3)。

此外,从实体造型上来看,这一时期的建筑呈现对外封闭、对内开敞的特征,具体表现在对称均衡的建筑外观、丰富多变的山墙造型及因地制宜内敛的院落空间结构三个方面。如祠堂主体建筑立面普遍采用“基座、墙身、屋顶”的三分构成,建筑墙身立柱外露,可直接看出建筑的“开间”数,立面门窗为联排隔扇门或联排檻窗,形成均衡和韵律之美。而建筑山墙的形式除了硬山、观音兜山墙,还有将硬山与观音兜山墙在同一进深方向组合布置的形式。

图1 惠山祠堂群鸟瞰图

图2 园林式与合院式并存的祠堂建筑实例

图3 顾瑞文先生祠的轴线转折式空间序列

二、清末至民国初期(1840-1911年)建筑空间形态特征

清末至民初时期是无锡地区建筑发展的转折期。1840年鸦片战争爆发,上海开埠,标志着中国近代化的开端。作为距上海仅100多公里的腹地,无锡自然地受到来自上海先进生产方式的辐射和影响。无锡开始出现义庄、近代商铺等新型功能的建筑类型。1859年太平天国运动无锡被占领,许多街区的建筑遭到战火毁坏,特别是荣巷街区几乎被夷为平地,族人纷纷外逃上海,但这从另一方面加强了无锡与上海的联系,为后来荣巷的复建奠定了新的基础。特别是19世纪末,无锡民族工商业崛起,至1911年止,无锡已初步形成纺织、面粉、缫丝三大近代工业主体,开启了民族工商业走向繁荣的序幕。此时无锡的经济结构从传统农耕向以农辅商转变,尤其是民族工商业的初步形成等因素促使无锡建筑空间形态发生了较大的变革。主要表现在:该时期上述街区内出现了商住结合的商业建筑、多边形聚财的居住建筑及布局紧凑的祠堂建筑三种类型。如荣巷老街上的“润记商店”,以买卖从上海购进的洋货为主,该类商铺建筑垂直于街道布置,前店后宅,商住结合,内有天井。临街前进部分多为楼屋,一二层错落布置,一层多为可移动的木板,木板之上是木栏杆,木栏杆上是可开合的木质隔扇窗户。而多边形聚财的居住建筑,则是为适应人口增多、宅基地面积减少以及“斜屋可聚财”的习俗,较清中期以前的居住建筑,呈现出开间尺度缩小,空间格局紧凑,房屋近乎平行四边形的建筑格局。这类建筑的平面轴线与主体建筑的外观边界形状并不垂直,而是形成一定夹角。这种设计现象在荣巷及小娄巷街区中较为常见(图4)。此外,晚清至民国时期,祠堂建筑因受战乱及礼制文化式微等因素的影响,祠堂建筑规模受到制约,建筑布局趋于紧凑严整,极少部分由于经济条件制约及土地使用权等因素,开始将享堂设置在居宅内,形成祠宅合一的功能格局。

图4 宝庆堂一层平面

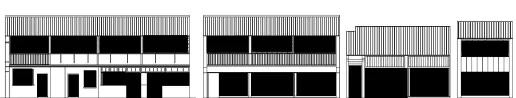

图5 商铺类建筑立面

图6 居住建筑建筑立面

在建筑平面形态上,由于人口增长、土地稀缺,以及建筑物上“阳台”(阳台是当时西方建筑的传入物)的出现等因素,建筑的庭院空间面积逐步减少,合院式住宅开始向窄而多进的天井式住宅转变。而传统合院单元模式主要以“一明两暗”型、“一明两暗+一厢”型以及“三间两厢”型三种单元模型为主。其中又以“一明两暗”型为基本原型。这些单元模式通过纵深方向上串联或单元模式独立成户的方式组合成院落空间。

在建筑实体造型上,此一时期的建筑呈现内向性与外显性并存的空间造型特征,在传统式样建筑正立面造型上主要表现为外显的商铺界面、内向性的民居建筑界面和建筑外观局部西化等特点。如商铺类建筑一层多为可拆卸和移动的木板,二楼木栏杆上部为可开启的木质联排格栅窗,从正立面上看整个界面虚大于实,体现出商业建筑外向开阔的特征(图5)。而对于当时的民居建筑而言,则大多延续了清中期以前内向封闭的外部形态特征。其沿街立面除大门门洞外,开窗极少,以白色抹灰的实体墙面为主,体现无锡商人讲究的“财不外露”的心理(图6)。此外,受当时传入的西方建筑文化影响,少数传统建筑虽然在建筑造型上延续了传统式样,但在建筑材料和装饰上有所突破,开始采用西式结构及材料。如这一时期建造的荣氏祠堂,其主体建筑仍采用“一明两暗”三开间格局及传统单檐歇山顶屋顶,但屋身采用西式钢筋混凝土材料建造,且主体建筑周围围砌了一圈西式水泥宝瓶栏杆(图7)。

图7 祠堂建筑立面

图8 a 转盘楼式荣梅春故居

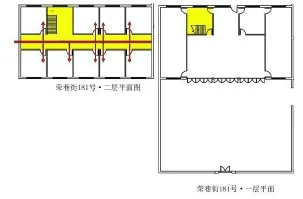

图8 b 中走廊式荣巷街181号

三、民国时期(1912-1949年)建筑空间形态特征

民国时期,近代中国社会结构从传统社会向近代社会转型,经济结构从以商辅农向工业经济转变,民众的生活方式、价值观念和审美趣味等都发生了根本性改变。而无锡的近代化道路,正是中国民族经济发展的一个典型。至20世纪20年代,无锡已成为一座民族资本集中、部门齐全的轻纺工业城市,其近代化程度远超其左邻右舍如苏州、常州、镇江等地。经济结构的转变促使上述街区功能的完善及建筑类型的多元化发展,期间除传统式样建筑外,还出现了大量采用新结构新材料的学校、图书馆、公所、消防局等公共建筑、中西合璧的祠堂建筑、新式商铺建筑等多种建筑类型。同时,民族工商业的发展及西方文化的传入,也促使新的建筑工匠帮派的成立和建筑公司的出现,建筑技术及施工工艺等都取得长足发展。在建筑平面形态上,许多传统式样建筑也产生了较大的变化。与明清时期相比,传统合院平面单元模式除了“一明两暗”型、“一明两暗+一厢”“三间两厢”以外,又出现了“转盘楼”式、中走廊式、集中式多元混杂的单元模型(图8),呈现出由天井式向多元化布局转变的特点。这些模式主要通过纵深串联型、纵横串联型以及独立成户三种组合方式形成院落空间。如荣梅春故居、荣德生故居、杨藕芳祠都是当时较典型的转盘楼式大宅。

在建筑功能构成上,由于当时的民族实业家及留学归来的士绅阶层较多的受到西方文化的影响,因此其建造的居住建筑大多采用中西合璧式或完全西式的建筑样式(“完全西式的住宅”即当时西方出现的自由式平面的小住宅形式),除了沿袭明清时期封建性的空间序列外,还出现了新的空间功能构成,建筑对礼制等级的要求不再注重,而更强调功能性、实用性的空间序列。

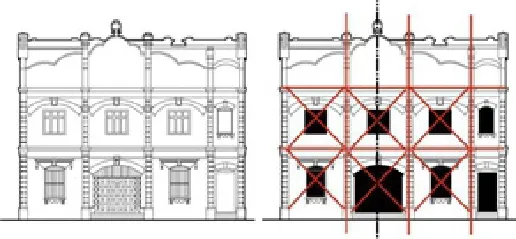

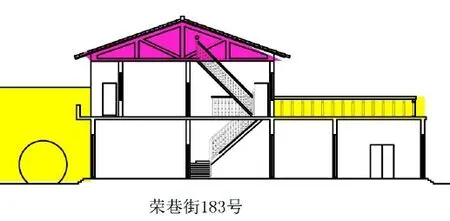

在建筑实体造型上,由于新的建筑类型的出现和西方建筑文化的影响,不少建筑外观呈现多元化的造型特征,除大部分传统式样建筑仍沿袭原来的横向三分构成立面外,许多建筑界面由传统趋于西化,并且开始出现西方巴洛克风格的装饰性不规则山墙以及多样化的新结构。如原本内向封闭的外立面开始趋向外向、开敞的发展模式,外立面开窗增多,并出现阳台、铸铁栏杆等新的建筑语汇。许多中西合璧式建筑的主立面不再讲究传统的以水平线为主的屋顶、屋身、基座的“三分”横向构图方式,而开始采用以垂直线为主的竖向西式建筑立面构图方式,强调柱式在立面开间上的分割作用(图9)。开窗方式也由明清时期的开联排隔扇门、联排檻窗转而开西式砖劵排窗。在建筑结构上,明清时期的穿斗式、抬梁式木构架也逐渐为西式三角形桁架屋架所取代,以适应工业厂房、公共建筑对大跨度的使用需求。民国后期,三角形木桁架结构也逐渐为传统式样民居所采用,如荣巷183号等(图10)。民国时期也是传统建筑文化与西式建筑文化冲突、碰撞最为激烈的时期,产生了类型丰富的中西合璧建筑样式,无锡历史街区传统建筑的空间形态总体呈现多元化的发展趋势。

图9 杨藕芳祠建筑立面

图10 荣巷183号主体建筑采用三角形木桁架屋架

四、结语

经济结构的转型、民族工商业的发展、西方文化的冲击和影响、新建筑材料及技术的引入、民众生活方式、审美旨趣等方面的转变构成了无锡建筑空间形态演变与发展的内在动因。在变革的建筑建造理念、新建筑材料与结构、建筑建造制度等的影响下,明至民国时期无锡建筑空间形态经历了从内向性到开放性、从单一性到多元化、从家族封建性向城市化功能性转变的演变历程。厘清无锡历史街区传统建筑的发展规律,加强对传统历史建筑的认知,将有助于当下及未来的历史街区的保护与利用。

(责任编辑:张同标)

[1] 茅家琦等.横看成岭侧成峰——长江下游城市近代化的轨迹[M].南京:江苏人民出版社,1993.

[2] 茅家琦,李祖法.无锡近代经济发展史论[M].北京:企业管理出版社,1988.

[3] 朱邦华.无锡民国史话[M].天津:百花文艺出版社,2000.

[4] ]荣敬本,荣勉韧著.无锡荣氏宗族史[M].北京:中央编译出版社,1995.

[5] 刘建华.小娄巷历史街区[M].苏州:古吴轩出版社,2008.

[6] 孙大章.中国古代建筑史 第五卷 清代建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[7] 黄春生,李站领,罗检秋.中国文化发展史——明清卷[M].山东:山东教育出版社,2013.

[8]过伟敏. 建筑艺术遗产保护与利用[M].南昌:江西美术出版社,2006

The Basic Spatial Form Characteristics of Buildings in Wuxi during the Period from Ming Dynasty to the Republic of China

以无锡历史街区传统建筑为研究对象,基于时序性空间演变的研究视角,从三个历史阶段解析了无锡明至民国时期建筑空间形态的特征,并总结其演变特点。研究认为,明至民国时期无锡建筑空间形态呈现出从内向性到开放性、从单一性到多元化、从家族封建性向城市功能化转变的演变轨迹。

The research objects are the traditional buildings in the historic districts of Wuxi. Based on the perspective of spatial evolution along time sequence, this research analyzes the spatial form characteristics of buildings in Wuxi in three historical stages during the period from Ming Dynasty to the Republic of China and summarizes the features of their evolution. This research finds that the spatial form evolution of buildings in Wuxi during the period from Ming Dynasty to the Republic of China shows a trajectory transforming from introversion to extroversion, from uniformity to diversity and from family feudality to urban functionalization.

无锡历史街区;传统建筑;空间形态特征;演变

historic districts in Wuxi; traditional buildings; spatial form characteristics; evolution

史 明,江南大学设计学院副教授,研究方向:历史街区建筑与景观整合设计。

宋春苑,江南大学设计学院硕士研究生,研究方向:历史街区建筑与景观整合设计。

1本文系2012江苏省社会科学基金项目“无锡历史街区建筑艺术遗产保护研究”(项目编号:12LSB005);2014年江南大学产品创意与文化研究基地年度一般项目“江南建筑及建造特色传承研究”(项目编号:14JDY001);2015年中央高校基本科研业务专项资金资助子项目“传统建筑认知与价值判断的方法研究”(项目编号:2015JZD03)研究成果。