设计基础教学的模式与创新途径1

2016-09-13南京艺术学院设计学院

文/ 周 庆(南京艺术学院 设计学院)

设计基础教学的模式与创新途径1

文/ 周 庆(南京艺术学院 设计学院)

DOI编码:10.3969/J.ISSN.1674-4187.2016.01.013

国内艺术院校设计专业本科四年的教学大多采用1+3模式,即第一年是统一的设计基础课程教学,后三年是各自不同的专业设计课程教学。从整体而言,设计专业本科四年的全部课程设置与教学活动,都具有为学生成为职业设计师打基础的性质,设计基础课程以其在教学程序中的先行性,就是基础中的基础,对专业设计课程教学有着重要影响。实际上,与美术、音乐、建筑等学科教学拥有相对成熟的知识体系和较为稳定的专业基础不同,设计学科本身并无原生性的课题资源与完整的基础构架,自包豪斯提出“技术”加“艺术”的设计教育理念,并在设计教育史上第一次开设基础课程以来,设计基础教学的内容与方法就一直是人们探索的对象。

进入21世纪的十多年间,社会的高速发展与复杂变化,尤其是艺术学正式升级为一级学科,使得设计学科的发展异常迅猛。那种以所谓经典性的单一学科知识构成设计课程内容的现象,已经迅速被不断整合重组与不断交叉涌现的众多综合性知识与方法所取代,设计学科综合与跨界的趋势日益明显。在此背景下,国内艺术院校的设计基础教学与以往相比都做出了不同程度的调整与改进,以适应新形势的要求。目前的现状或表现为以“素描”、“色彩”加“三大构成”的教学模式;或表现为以不同门类众多课程组成“菜单式”课程群的教学模式;或表现为以某个课程主题为主导的“主题式”教学模式。这几种教学模式有相当的代表性,利弊不一。

一、问题与表现:教学模式的分析

“素描”、“色彩”加“三大构成”的教学模式,是特定时期的产物。“素描”、“色彩”课程内容基本延续着美术基础的套路,即以写实性的写生训练作业为主,教学方式往往表现为常年不变,缺乏针对设计学科的课题内容和作业方式。长期以来,认为“画好了”就能“设计好”的观念大行其道,表现为设计基础课和绘画基础课的教学内容与教学方式并无二致,其实质是混淆了绘画和设计的差异。绘画是以敏锐的视觉感知为主导的艺术家思维模式,设计则既需要艺术家思维,又强调分析性的理性思维,设计实践更多地倾向于科学技术与艺术相结合的系统性知识与方法运用。因此,设计基础教学应该注重学科领域的交叉性和教学资源的综合性,教学方式不仅强调视觉形式语言和媒介方法的丰富表达,还需注重感知与分析、逻辑与思辨、材料与工艺、比较与实验的操作过程。以这种眼光看待盛行于上世纪八、九十年代的“三大构成”教学,其形式训练方法的机械和教条等同于僵化的操作公式,敏锐的形式感悟和创造性思维固化为枯燥的几何图式训练和手工制作,练习的实质只是对既成技法理论的验证。而当代设计的多元化、多样性发展不断突破既有形式规则与构成样式,更使得这种教学模式的局限性不言而喻。

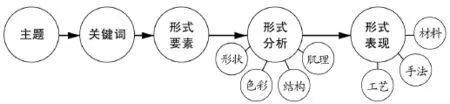

图1 图例一

图2 图例二

“菜单式”课程群的教学模式,是将设计基础教学划分为“素描”、“色彩”、“形式”、“装饰”、“材料”、“技法”等不同门类众多课程组成的课程群,每门课程由不同任课教师负责教学,被分成不同班级的学生,其不同任课教师在课题内容和作业编排方面的差异较大,任课教师之间对于教学缺乏关联与互动。当然,有的院校采用集中教授大课,如每门课程开始阶段的理论讲授和作业方法安排等,再分班辅导的方式来化解这种不利局面,但几百人统一方法、统一进度做相同作业的方式,对于调动学生积极性、主动性,以及培养学生个性化的形式表达能力相当不利。另一方面,如图例一所示,课程之间的纵向结构排列缺乏必然的关联性,每门课的教学顺序也没有逻辑上的要求,可前可后。任课教师只是负责这门课程的教学,对于设计基础教学的整体性和综合性认识不足,从体制上也制约了教师对于教学研究与课题设计推陈出新的动力。另一方面,学生分门别类地做完作业,对于学科知识点的掌握和教学目的性的认识也不够。

“主题式”教学模式是指整个课程教学活动都围绕着某个主题进行,主题往往可以归结为一个关键词的形式。由关键词激发学生们的想象力和发散性思维,并以此为基础进行视觉发现、形式分析和创意表达,探究各自面临的形式表现问题。任课教师可以是一人,也可以由不同任课教师负责不同阶段的教学,都以完成同一个主题语境下的形式表现为教学出发点。如此就将不同侧重点的专业课程串联起来,改变了一个课题之中相同的形式训练方式,不同的学生可以有不同的表现手法,呈现出综合性的课题教学方法。如图例二所示,主题将单项课程内容链接成层层递进的横向结构关系,加强了课程体系的逻辑性和整体性。在关键的“形式分析”和“形式表现”阶段,多种形式要素与表现方法围绕着主题意义形成了理解与提取、转化与表现的互动性环节。这几个环节形成了主题教学的内驱力,其共同作用指向了主题意义。但主题式教学也面临着一些问题,如主题的选择要么学理深度不够,可操作性较差。要么总是以概念性的关键词形式出现,对词语的讨论与联想经常陷入歧义的误区,课堂交流讨论的过程极其漫长。抽象讨论又容易表面化、概念化,缺乏针对性,无法真正唤起学生的表现欲望,使主题式教学成为空洞的模式化过程。

相对于其他年级,一年级学生总是拥有最大的学习热情,虽然前修课程的积累很少,表现手法、形式意识和设计经验都很缺乏,但对于教学内容与教学方式,学生往往有较高的配合度,能够主动探寻与主题相关的形式要素和表现方法,完成相应主题意义的形式表达和解决设计问题的欲望较为强烈,这对于将被动的完成作业转换成自我形式语言的寻找与表达极为有益。在主题式教学模式中,课题内容的展开往往导致作业方式和表现形式的不确定性,增加了教学的实验性色彩。不确定性首先表现为主题选择的多样性,学生发散性思维结果的不可预知性,涉及到多方面的知识与形式规则导致形式分析与形式表现过程的实验性。学生在反复的分析与比较、借鉴与移植、解构与重组中追求主题意义的形式表达,其最终作业形式往往具有某种颠覆性,也不可避免地有待完善,如此反而使作业形式有了更新发展的可能。

欧洲国家高校中的设计专业教学,往往并没有基础课和专业课的严格区分,只是不同年级课程难易程度不同而已,课程也是由任课教师确定的不同主题而展开。学生在一年级的学习过程中,面对的也都是需要概念转化、综合表现的作业要求。不仅如此,有些院校还规定了“升学”的方式。如英国AA建筑联盟的一年级学生,在一年之内需要完成2至3名教师的主题课程,在学期结束时,将面临由九名教师组成的学术委员会的审核。类似毕业答辩一样,每位学生在这种正式场合中,除了展示自己的设计作品,还需讲述自己的设计构想、设计方法以及相关的过程说明等。通过学术委员会的审核评判后,学生才能进入二年级的学习。否则,将继续一年级的课程学习。这种类似工作室制的教学模式在国内院校一般是毕业设计的授课方式。

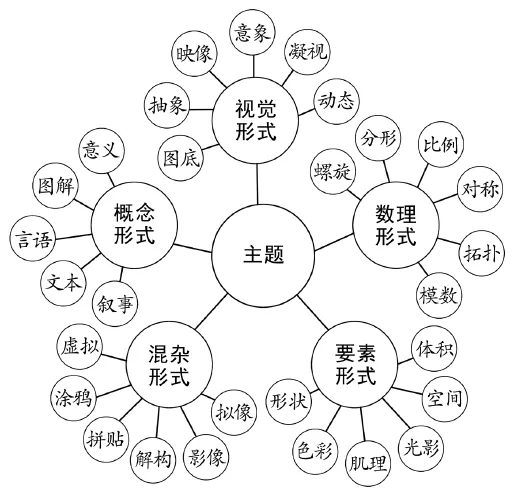

图3 图例三

二、综合与原创:教学创新的途径

以上的分析解读使我们了解了几种教学模式的特点与差异。虽然是基础课程,但同样是理念、策略、途径与方法的综合,同样需要面对观察体验、分析比较、概念转化、测量计算、材料工艺等诸多教学环节。与高年级的专业设计课程教学一样,主体问题都是形式的生成,它包含着视觉主体敏锐的分析,包含着数理逻辑构成的秩序感,包含着形式要素之间复杂的互动关系,包含着多元交融的混杂形式;包含着概念符号和语义认知的转换,同时也包含着教与学双方的共同成长。

因此,设计基础教学不是简单的美术加程式化的几何图式训练,而是要体现具有跨学科的视野,以及勇于创新、不断整合综合性知识与方法的精神。将设计基础划分为课程群的教学方式,虽然门类设置齐全,但相互之间缺乏必然的关联度,整体性不够,对于教师课题设计能力的提高也有所制约。主题式教学模式有其合理性,教学整体性和对知识资源的综合运用值得赞赏,但主题的选择及教学方式的把握还需进一步研究与探讨。

主题的选择应该改变以抽象关键词为主的格局,力求学理性、趣味性与深度的启发性,它来源于视觉、数理、要素、混杂、概念这五种形式范式及多学科交叉融汇形成的综合性知识体系。视觉形式强调视觉体验的创造性,经视觉形式分析从视觉对象中获取有规律性的形式语汇,是形式创造的基本原则。数理形式由比例、对称、分形等几何数比关系推导出的形式规则构成,具有鲜明的直观性和逻辑性,形式秩序由此生成。要素形式来源于现代主义纯粹性与本体化的启示,形态、色彩、肌理、光影、空间作为独立主题进行单纯性形式训练,可以演化出众多具有表现性的形式样式。混杂形式来源于后现代主义多元拼贴的形式语法和游戏性的表现样式,强调解构、反向、颠倒的“反形式”逻辑,实质上是在形式的颠覆与消解中,寻找所有形式发展的可能性。概念形式来源于语言性的思维概念转换为艺术性形式语言表达的解析过程,它是形式要素、表现手法、材料媒介的综合运用,也是形式意义获得最佳呈现方式的表现。

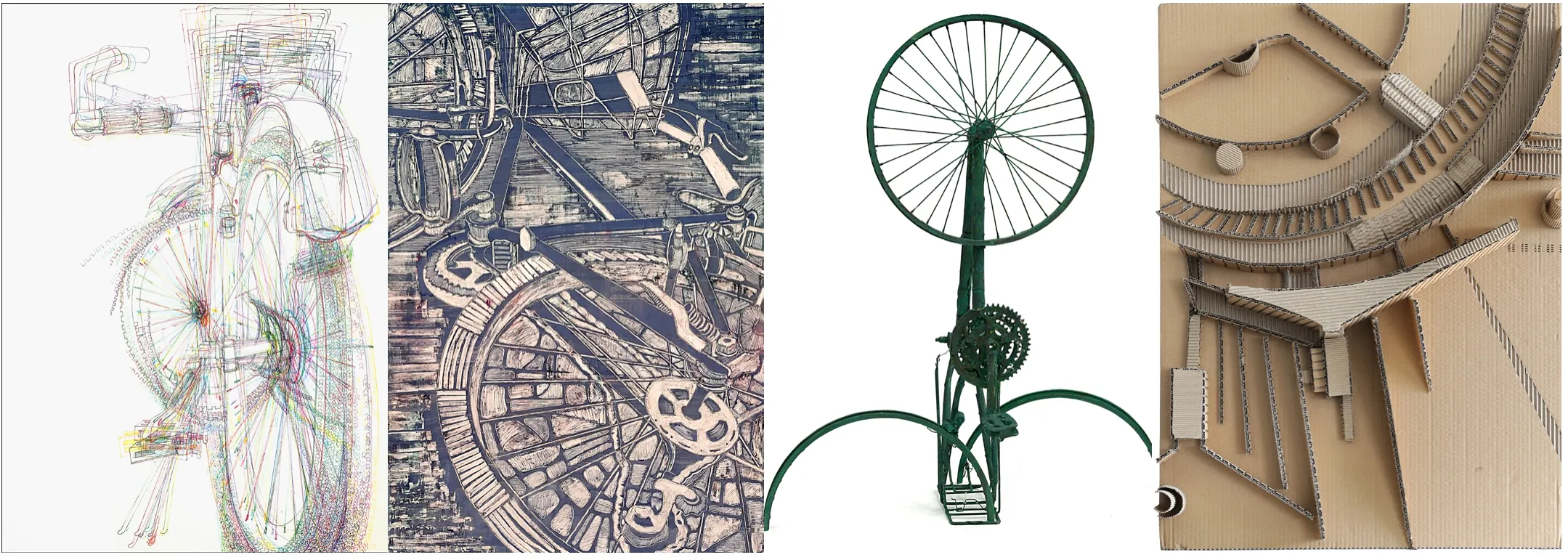

图4 自行车主题

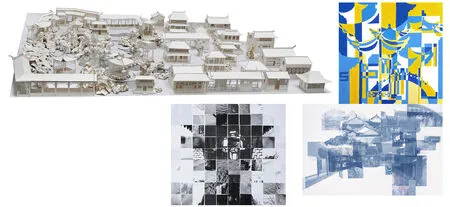

图5 园林主题

设计基础教学的目的就是通过有效的课题设计以及有针对性的作业编排,指导学生形成对形式语言的敏锐感受,大幅度提升对于多元形式语法的把握能力与表现水平,将学习体验与分析研究,转换为深层次的形式意识,具备学习专业设计的基本素质。由此可见,对于教学而言,教师能够进行有针对性的课题设计和作业编排是教学创新的核心,综合性的形式体系提供了设计实践与教学创新的具体途径。根据图例三所示,五种形式范式所包含的多样性教学资源和知识点,为教学主题提供了较为清晰、较为丰富的选择性。每一个子项所包含的教学点都可以继续扩展出材料、结构、技法、工艺等相关设计知识点,具备了多样排列组合的可能,由主题生成的各种意象可以直接进入多元互动的选项之中。主题可以是一种视觉对象,如一个道具、物品、一种形态或一段影像;也可以是某种概念的形式,如一个现代或后现代术语、一条自然科学的公式或一首诗;也可以是一种结构、一个符号等。每一种主题都可以分别进入某种形式范式的课题设计,并演化出不同类型的作业编排。也就是说,相同的主题,教师在面对不同专业的学生时,在强调综合跨界的基础上,可以有不同的侧重点和表现方法。

图6 芭蕉主题

图7 时空主题

对于主题的分析阐释,需要改变直接由学生发散性自由联想进入主题意境的模式,转而首先进行有助于理解主题的文献解读和学术观点的多元化介绍,包括哲学、文学、设计史片段、自然科学的讲解等。教学中强调案例分析的价值,作为分析对象的电影、音乐、戏剧、舞蹈、当代文学作品、建筑图像、当代艺术作品等同样具有教科书的意义。随着这些教学环节的展开,师生之间形成了一种“知识共同体”,学生的发散性联想才更有针对性。这种以不同主题作为线索编排作业的方式打通了原有诸多课程之间的隔阂,整合了不断发展涌现的综合性知识与方法。在教学过程中,使学生始终保持对主题意境的思考,追求实现主题意义的最佳个性化形式表达,因此也联结了多种表现方法,包括平面、立体、空间、材料、技法、超写实、抽象等。在一个主题之中,根据不同的作业要求,可以采用不同的媒介技法,包括手绘、拼贴、涂鸦、影像、现成品、装置、写作、舞蹈、建构等。作业的过程需要融合多元的形式语言,包括古典、现代、后现代、装饰图案、建筑学、音乐乐理、类型学、符号学、现代文学等。

图8 音乐主题

三、实验与改进:教学实例的反思

对于设计基础教学创新途径的分析,需要具体教学实例进行检验。教学实践与课题研究之间的真正互动,是提升教学水平的有效方式,也具有独立的研究性与实验价值。本文以几组课题设计实例,作为对课题研究与教学实验的验证。如作为一种视觉对象的自行车、芭蕉主题,作为概念转换形式的时空主题,较为独特、作为体系存在的园林主题,以及跨界性的音乐与电影主题等。这些主题性的教学方式一般都是从原理知识的讲解开始,以多样性的作业样式作为形式训练的主体内容。

“自行车”主题:

理论分析:以图形图像呈现自行车的设计演变史;

综合拼贴:以网膜图像和多视点构成方法为概念线索的拼贴构成;

图底互动:黑白灰三种色度的局部形态表现正负形互动关系;

写实素描:超写实再现车体结构或某个零部件;

解构变体:以机械零部件为单元图形的抽象构成表现;

色彩表现:以写生线描稿为图形进行装饰色彩练习;

立体装置:以拆解、重构进行装置性组合。

“园林”主题:

文献选读:介绍经典园林著作、理论文摘、设计史论片段;

现场考察:实地参观考察和现场感受园林样式与布局;

模型制作:根据照片画出立面图并制作立体模型;

层化结构:以模型卡板片材料表现对景与借景等漏透形式;

透明空间:将层化结构形式的园林构成要素以透叠的形式加以表现;

移步换景:用板片或线杆材料构建表现园林中多重空间的迷宫形式;

空间漫步:将游历园林的照片进行拼贴构成,表现时间条件下的空间转换。

“芭蕉”主题:

术语解读:对形态、结构、形式、生态学、比例、黄金分割、植物学等名词的解释;

形态表现:以手绘线描的方式表现有意味的点线形式;

材料肌理:表现不同肌理效果与材料差异的构成练习;

色彩意象:以色彩涂绘和局部图像拼贴的形式表现不同生长状态的芭蕉;

结构仿作:研究芭蕉叶的形态组织规律,以线型材料或纸材表现其形式特征。

“时空”主题:

原理知识:对自然科学中时空原理知识及相关主题现当代艺术作品的分析解读;

概念转换:以模型材料的装置形式综合表现时空变化的原理;

线面构想:以线条和色彩描画的形式表现某种单元体的形态变化规律;

现象表现:从现象学的角度表现某一建筑体多维的时空形式;

动态影像:以蒙太奇或长镜头的手法进行影像拍摄并剪辑合成。

“音乐”主题:

术语解读:对调子、织体、节奏等术语的解释以及在视听中不同表现形式的介绍;

边听边画:选择一首古典音乐,以色彩涂鸦的形式,在空白乐谱本上涂绘成音乐之书;

音色转译:根据所选音乐的体裁与风格,将五线谱转译为色谱构成;

流动结构:从建筑体的结构比例中发现“凝固的音乐”,并进行音像合成编辑;

音符重构:将乐谱进行视觉形式的图形处理。

“电影”主题:

文本写作:对电影《盗梦空间》、《星际穿越》整体空间视觉效果加以分析描述;

图像拼贴:截取影片最吸引自己的画面或情节,如分镜头脚本般拼贴构成;

影像重构:选择影片某一段重新剪辑编排,以获得不一样的视听感受;

插画图形:对影片人物或场景元素,用写实手绘的方式进行表现;

装置演绎:以影片的情节变化为线索进行立体装置的设计制作。

总体而言,这些课题设计具有一定的综合性和实验性,考虑到了多样性的表现手法,每组课题围绕着主题反复进行不同形式表现,构图、材料、媒介、结构等实践性方法因此得以掌握,主题意义有所体现。但问题同样存在,亟待改进。首先是教师应避免提供固定的公式和现成的形式法则,在加强专业理论知识分析的同时,强调范例不是作业的目标,不应成为模仿的对象,不断鼓励学生的创造性实践。其次是学生个性化的形式语汇往往需要多次实验,教师要加强灵活性与互动性,在有限的课时中把握好“调动”与“控制”的关系。另外,大多数学生在多组课题练习中的表现往往并不稳定,如对形态把握很好但色彩偏弱,有强烈的空间感知但平面图形较弱。这是缺乏思考与缺乏练习的表现,需要教师在课堂教学中有针对性地加以辅导,有效地提升学生的整体水平。

(责任编辑:姥海永)

The Mode of Design Basis Teaching and Its Innovative Approaches

设计基础教学的模式无法被固定成某种规则,它的不断改进与提高,是教学理念、教学内容与教学方法推陈出新的现实需要,也是时代发展的必然。设计基础教学早已摒弃美术基础加程式化几何图式训练的模式,进一步走向理念与策略、资源与方法不断融汇的综合性教学模式,其创新途径来自于视觉、数理、要素、概念、混杂等形式范式,以及多学科交叉跨界形成的综合性知识体系,促进了综合性、实验性、原创性的课题设计和作业编排。

Teaching model of Fundamentals of Design should not be fxed into one rule. Its continuous improvement as inevitable development of time is the result of practical need of teaching ideas, teaching content and innovative teaching methods. Teaching of Fundamentals of Design has already abandoned fine art foundation style training plus stylized geometric patterns, instead, it adopts the enhanced comprehensive teaching model with integrated ideas and strategy,resources and methods. Its innovative approach comes from paradigm of vision, mathematics, elements, concept,hybrid, etc. and cross-border knowledge, which promote comprehensive, experimental and original topic design and assignment programming.

设计基础教学 模式分析 创新途径 课题实例

Teaching of Fundamentals of Design Pattern Analysis Innovative Approaches Topic example

周 庆,南京艺术学院设计学院副教授、博士,研究方向:设计教育。

1本文系南京艺术学院2015年校级教学研究项目“设计基础教学方法的研究与应用”(项目编号:2015JYYB08)的阶段性成果。