傅山隶书 《郭泰碑》的后世影响

2016-09-12郝继文

■郝继文

傅山隶书 《郭泰碑》的后世影响

■郝继文

康熙二十年四月,在平定峪园养病的傅山应介休士绅的邀请,率其子眉、孙莲苏以及吕梁的两位石匠朋友远赴介休,为正在修缮的郭林宗祠书刻 《郭泰碑》。《郭泰碑》原为纪念东汉名贤郭泰而立。郭泰,字林宗,为东汉太学生 “八顾”之首。传为蔡邕撰文并书丹的原石早佚,在傅山之前,已数度重刻,悉数毁亡。明清鼎革至此已近四十年,社会文化渐次修复,康熙十八年,林宗祠墓在邑人张基鞏的捐资和倡议下破土动工,修缮中已托人与傅山多次沟通欲再次重刻 《郭泰碑》,而傅山也认真应对。在傅山的心目中,这件事是攀附先贤,尤其是恢复其一直引为隶学偶像的蔡邕旧迹,是自我实现的一次机会。他曾试验性地命傅眉及莲苏各以其意进行创作,加上傅山自己写的稿本,合成传家法书秘藏于室,准备不可谓不充分。

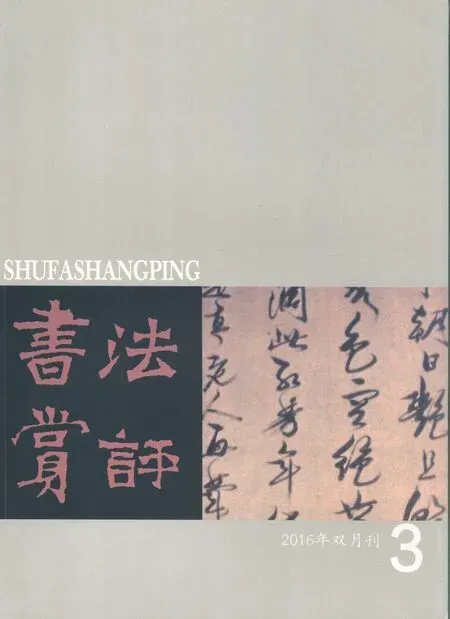

这次 《郭泰碑》的刻制花了三个月的时间,傅山相度筹划,出具稿本,布置事宜,各人依策而行。傅山于四月底离开介休前往冠山,而林宗祠中则锤凿交集;到六月炎暑矫腾时,终于毕事收工。由于有如此大的人力物力保障,傅山的审美理想在此碑中藉以充分表达,成就了其隶书创作的一件绝世精品。(图1)

傅山书 《郭泰碑》成,遂竖于郭泰墓侧,供人瞻仰。官道上车马络绎,有的人是专门为看这块碑来的。现在,这块碑集聚了郭泰、蔡邕、傅山三位伟人的赫赫威名,在文士的眼中胜于祠墓之设了。当然祠前的参天汉槐,阡陌交通,祠中的屋宇比翼,丘垅青青,自是浑然谐和的凭吊场景,林宗先生魂魄安妥了好长的一段时间。

傅山车马劳顿,亲临介休的目的却更多的是为了自己的法书流布。傅山生既不逢于时,流芳万世的心态某种程度上更加炙热。生前身后,实现不了的愿望,永恒时间内的好评仿佛续命延生的丹草,有舍生而系之者。傅山晚年执著于将其墨稿勒于贞石,所有的片纸只言要求收入文集,面对死亡,他像一个远行准备回家的旅者,把一件件物品装入行李箱中,整理齐整。

一、 《郭泰碑》的取径和旁人的看法

傅山的隶书门径,傅山的定位见于 《郭泰碑》碑侧他自己的跋语中。这则跋语分论祖孙三代各主攻的隶书趣向:

吾抚拟 《百石卒史》;眉得 《泰山太守》处多,亦间作

梁鹄方严体;莲苏专写 《淳于长》,略得其疏拙之似。

图1 郭泰碑 现存介休后土庙

傅山自己承认用功较多的是 《乙瑛碑》,但傅山并非仅仅独擅于此,子孙之长也其所授,可以理解为他不同阶段的追求。关于此碑的拟意,还须另参看他在 《冠山婆碣》的一则后记:

四月在介休书有道碑,用 《淳于长碑》法,五月又来作此,老病无俚,聊复消遣云尔。

用 《淳于长》法,原因是书林宗原碑的蔡邕同时也是 《淳于长》碑的写手。林宗碑已佚失,则只能看 《淳于长》学习。虽然后人以为这一点有疑义,但当时大部分学者这么认为,傅山也这么看。傅山模拟 《淳于长》写就墨稿,且由擅长此碑写法的莲苏并石匠茹谦双勾于石,做二次加工。这是傅山自述的过程。从此碑目前呈现的样子看,也确以为傅山所述比较客观,是有 《乙瑛碑》及 《淳于长》的重大影响。

其子傅眉的跋语明确强调了这一点:

今行中郎隶书惟 《汝帖》“定、册、惟、幕”数字及 《夏承碑》耳。家君此书盖斟酌于二者之间。(图2)

这个评价表述了傅山在追想先贤的刻意程度。“复其旧观”在传统美学中往往意味着尊崇的评价,如庾翼与王羲之书就谈道:“吾昔有伯英章草书十纸,过江亡失,常痛妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”(虞和 《论书表》)这相当于夸奖孙子有他爷爷当年的风神气度,很容易受人亲睐。虽然作者的心下未必就不想着有新理意态的超越,但容于旧族,列入仙班也足以让人充满欣慰了。

傅山所书 《郭泰碑》立于墓前未久,经常与傅山一同旅游的朋友胡庭即亲临观摩并作诗 《观青主先生摩蔡中郎碑》:

先生又多能,修绠长汲古。不独富贵谟,兼穷六书祖。周秦及汉晋,临摩用心苦。擘窠神腾骞,铓铩筋骨聚。三世有道碑,东京具区薮。韩干虽入室,画肉何足取。譬如赵孟頫,俊逸失其所。北魏唐宋元,杂沓纷旁午。[1]

诗的内容几为虚写,稍述其书学经纬而已,而诗题直接说是 “摩”中郎碑,视其为典型重塑的意向非常明确。

吴雯 (1644——1704)与傅山并称 “二征君”。其诗 《过有道祠》实仅为观傅山书法而作,前有小序: “见公他书中郎旧诔,叹美不已,因纪以诗。”其诗如下:

系马古槐下,槐花石堂偏。谁书有道碑,古法蛟龙缠。其文中郎旧,书亦堪比肩。嗟哉浊堂老,纵横照秋烟。鸿都迹久芜,帷幕留残镌。夏承谁呵护,灵光独岿然。巍巍九疑颂,托迹于神仙。此碑妙接武,绝响续千年。梁鸿鄙不为,颉籀或后先。我来重叹息,典型欣目前。坐卧欲三日,苦被尘虑牵。上马再回首,孤鹏方高骞。[2]

图2 傅眉跋 《郭泰碑》

马上回首,留恋不忍去的仍是 《夏承》、“帷幕”之余绪,比肩蔡邕的评价比较统一。

周在浚任山西布政司经略,约为康熙乙丑二十四年秋。在浚继其父周亮工,颇有金石之好,听到介休县令王埴(康熙二十八年任)复请金陵郑簠书 《郭泰碑》,[3]便往参谒,用少陵李潮八分小篆歌韵赋长诗:轩颉文字不可见,金石之刻飘残云。劫灰之后若瑰宝,西汉以来珍八分。欧赵当时已叹息,后之宝者谁为真?太原傅山笔力健,以意摹写多丰神。我友郑八号稽古,秦碑汉碣身相亲。当时客都下,砚山 (孙退谷少宰)曾卜邻。石经遗字数晨夕,寝斯食斯如对当时人。重为临摹俨然相,祠中两两同西向。波撇矫健俗书远,兴来老腕休屈强。中郎之文无惭容,谷口之字多雄壮。千载万载难磨宕,傅郑今时李郭行。我来坐其下,摩挲还作歌。碑乎!碑乎!从此流传岁月不可纪,风风雨雨奈此贞珉何?[4]

周在浚是郑簠的朋友,这首诗着墨更多的是郑而非傅,但仍以傅郑比李 (膺)郭 (泰),多所赞美。这首诗收入康熙志中,反在胡庭之前,乾隆志作了时间上的调整,应是比较合理的。作诗则情溢于前,多美言是自然之事。

乾隆间张圣训仍用杜甫与周之浚诗的原韵,写他秋日游郭林宗祠看到这两块碑的观后感,似乎专为 “周”之诗而发:

有道去今千余载,日月飘忽如行云。中郎书碑已杳没,傅郑先后补八分。吾虽未见傅郑面,字之原委颇与闻。二碑谁与中郎比,傅君高妙能逼真。斩钉截铁具风力,腕中转折如有神。宝册数字称奇绝,兼以夏承日曾亲。酌此二帖意,潇洒无比邻。长房双钩过之石,王生运斤得其人。良马须从筋骨相,我今此语非偏向。细数点画与波撇,真得汉魏非矫强。八分书法余素嗜,一见傅书意气壮。拓者登登久愈多,可惜珍物将流宕。若郑之书止秀丽,古劲难与傅等看。今来集祠下,对碑发浩歌,

歌虽不文言颇当,具眼力者□我何![5]

圣训师事傅莲苏。乾隆志卷十有其小传:

进士新政之长子,字佩伊,布政司参军。好吟咏,工篆隶。亲在之日,善承邑笑。朝夕莳花载竹,以供欢娱。乾隆三十年,大中丞彰公檄晋中缮修城郭,圣训即捐千金助之。秦闻优叙,谒先可进用,而志恬退。所居别业有 “静观”“佳兴”二园,与昆弟终日盘桓药栏,以娱晚景焉。[6]

张圣训所善书自为傅家血脉中来,诗心偏向可以理解,但几处信息仍可俯拾:一、其 “斩钉截铁”之说恐为格律所限套语,而与郑书相较,则一 “秀丽”,一 “古劲”,此为取意争端;二、“斩钉截铁”四字若参以郑书则也可谓其当,王澍跋 《娄寿碑》:“前人 (指吾衍)论隶书云:方劲古拙,斩钉截铁。自谷口出而汉法大坏,不可不急以此种救之。”[7]“真得汉魏”一句后有注 “先生尝云:吾家三世学书,实行汉魏之征。”[8]此语似未见于傅山自论。傅山虽学及 《梁鹄》等,实不喜其方板,盖圣训忆其大略,此处以魏较汉,大可玩味。

二、 清中期以来对 《郭泰碑》的误读与批评

乾、嘉以下,风气更变,而新人辈起,傅郑虽余波仍荡,而余绪已微,对傅山的关注更多转向其人物故事,在书法上也倾向于行草。但士人访碑之风更烈,野心更大,搜罗的范围更加宽广,有时候无意间撞上傅山没署名的 《郭泰碑》,以为是蔡书原作,竟行考订之实。乾隆四十二年,县令吕公滋不得不补刻说明文字来避免一些有趣的误会。

这时候,闲行偶拾的 “近代”名人题字在他们眼中少了值得尊崇的魅力,因为他们本来想获得的是蔡邕的碑刻,这两块浅近的东西实在并不能解渴。

事实上,对傅山所书是碑的负面评价从他那个时代就有,顾蔼吉 《隶辨》卷八:

今林宗墓侧有一碑,乃近人傅山所为,体既杜撰,迹复丑恶,无知者以为中郎书,争相传拓,为可笑也。闻郑簠又书一碑,与傅山对峙,岂以傅山为非其人,而欲自拟中郎也。以五十步笑百步,何如?[9]

郑簠书丹由王埴所请,顾氏妄闻,猜测无端;而于傅山书则从 “体”“迹”同时下手,顾氏研究隶法,还是有些自信的。

由于清中叶后,篆隶鼎兴,名家辈出,傅山、甚至郑簠渐渐淡出学者视野,略一谈及,遣词与其说是批评,更不如说是漠视与不屑。

光绪十五年,王炜辑 《山西通志·山右金石志略》:

至补书者,前后凡三本,一为阳曲傅青主,即令立于墓前者;一为郑谷口,不特嫩弱无力,错讹尤

指不胜屈。其一不知名氏。[10]

杨守敬跋 《济宁出土郭有道碑拓本》:

国初郑谷口、傅青主并重书刻石,立于介休,然皆自运笔法,不充汉刻。[11]

类似的记载几乎是缘事而及,除讹陋外,激发不起后继者的多少兴趣了。

三、现当代对 《郭泰碑》艺术价值的重估

不过作为 《郭泰碑》的故乡人,依然热情不灭,每次修祠护垄,祭奠洒扫时,瞻仰审读是有意无意的活动,拓本更是上佳的礼物。到了民国,林宗祠进行了最后一次整理,邑人岳处园将傅山的跋语用楷法重录,另刻一石,碑的前世今生更趋明晰。嘉靖间郭海摹刻的吴道子所画像也重为立石,民间追摹向学者不乏其人,介休市博物馆所藏本于封三有佚名人以其笔意书写之诗一首,可略窥一斑。(图3)

碑学进入现当代,其思路与发展轨迹研究全面梳理,节点性的人物与作品重现其历史意义。回溯既往,傅山的特殊作用重获重视。相较其行草书以技术高度博得亲睐外,对其篆隶的关注,研究者更多留意于他的思维路径,而于其形而下的创作实践讨论不足。比较而言,王朝宾先生可以说独具慧眼,他在叙谈隶书史的时候找到了那个时代的一个孤品——《郭泰碑》,认为从技法和意趣上足以比肩汉魏,可以站入经典的行列中。视角掉转来看,在傅山的篆隶中 (更多在隶书中),理性的关照更多支撑了他得创作,有太多需要疏理的线索,不能像俗近的字体那样行走的很放松;傅山对写字还有一个理解,对作品形成有决定性影响,却更少有人道及:

图3 拓本后收藏者拟意傅山隶书的诗 (佚名)

凡事要心,写字则全任手。手九分矣,而加心一分,便有欠缺不圆之病。俗说逸少与打油论工,手熟为能。此神语也,不知者以为拟非其论。[12]

此与其跋 《淳于长》“不得一结构配合之意。有意结构配合,心手离而字真遁矣。”“一须心御”[13]等相参照,可知傅山为追求 “真淳”“直率”,有点儿 “任笔为体”。并且愿意把这一思考施用于诸体 (大概只有小楷是个例外)。这恰是晚明清初 “行草之余”以介入篆隶的一种理解,但这无疑和隶书这种字体有点儿凿枘难合。摆列的痛苦使他与隶法相争了数十年。傅山的隶书作品一般放弃通用的汉碑章法安排,字字顶针鱼贯,唯有《郭泰碑》拟类于先贤,加上别人的钩摹,恢复 “出厂设置”,字形与笔势无形间做了适度调整,而笔意受到了体势的节制。自明迄民国,隶书的审美接纳并非如其秦汉生发过程,而是以汉碑呈现先入为主;傅、郑等为代表所努力的方向与赵宧光改造篆书的方向一致,都想让字体更适应于书写性。从这一点上看,傅山采用的方法不局限于笔意的加强,也配合了体势的转型和章法的调整,思路上走的更广阔,但也带有大量的不适应性。在书写 《郭泰碑》时,他重视了铭石的介质限定性,在自己的习惯上是一种理性调整。傅山在书写此碑时放弃了自我,放下自己声明的概念性主张,放下那些老来玩世的心态,把技术处理当做服务于主题的技能,这一点上确也应合了个体自觉前的汉碑书者的心态。思通千载之上,心迹垂于百世。

王朝宾先生认为:“《郭林宗碑》系傅山隶书中的巨制,亦是唐以后隶书衰微数百年后的振兴之作……在清初的隶书中是一座高耸的孤峰。”谢启源先生则说:“《郭有道碑》,用笔沉雄劲健、结体充实、气势浑朴、骨力洞达、格调高古。仅此一碑,就足以使明、清两代的隶书大放异彩了。”“即使置于 《礼器》《张迁》《张景》《乙瑛》《孔宙》这些第一流的汉代名碑之列,也是毫无逊色的。”随着对它研究的深入,我们相信将赢得书法界更广泛的关注。

注:

[1]康熙 《介休县志》王埴纂修。山西人民出版社2012年2月第一版,249页

[2]乾隆 《介休县志》王谋文纂修,山西人民出版社,2012年2月第一版,391页

[3]周诗当在康熙三十一年五月后,据 《汉郭有道碑考》57页,何注金禹民勒石成所记时间

[4]康熙 《介休县志》王埴纂修。山西人民出版社2012年2月第一版,248页

[5]乾隆 《介休县志》王谋文纂修,山西人民出版社,2012年2月第一版,433页

[6]乾隆 《介休县志》王谋文纂修,山西人民出版社,2012年2月第一版,264页 (《介休书画略》董重著、郝继文整理。2015年4月印。05页。内部资料)

[7]《郑簠研究》薛龙春著,荣宝斋出版社2007年12月第一版,178页

[8]乾隆 《介休县志》王谋文纂修,山西人民出版社,2012年2月第一版,434页

[9]转引自 《汉郭有道碑考》何宝善著,文津出版社1993年2月第一版,62页

[10]《汉郭有道碑考》何宝善著,文津出版社1993年2月第一版,97页

[11]《汉郭有道碑考》何宝善著,文津出版社1993年2月第一版,115页

[12]《傅山全书补编》太原市三晋文化研究会编,山西人民出版社2004年2月第一版,52页

[13]《傅山全书》齐峰等编写,山西人民出版社,2007年6月第一版,856页

作者单位:山西省介休市政协