功能性腹泻从脾论治的机制与疗效研究

2016-09-09孙凤茹

孙凤茹

功能性腹泻从脾论治的机制与疗效研究

孙凤茹

目的研究功能性腹泻从脾论治的机制与疗效。方法将我院收治的功能性腹泻60例,随机分成两组,每组30例;治疗组脾虚湿阻型,采用参芩白术散加减治疗方案;脾肾阳虚型,采用附子理中丸加减治疗方案。对照组采用甲硝唑治疗方案。观察比较患者治疗前、后症状与疗效变化情况。结果治疗组较对照组,腹泻次数减少;粪便性状评分好转,自治疗2周始,到停药后4周,一直持续,组间比较,存在统计学差异(P<0.05);中医症状积分明显降低,组间比较,存在统计学差异(P<0.05)。与治疗前比较,治疗组在生活质量上,全面改善,存在统计学差异(P<0.05);而对照组仅在精神健康、情感职能方面,存在统计学差异(P<0.05)。结论从脾论治功能性腹泻,能有效缓解脾气虚弱、阳气虚衰症状;腹泻次数减少、粪便性状改善;临床疗效持久;还能调畅气机,全面提高生活质量;是中医开展功能性腹泻临床治疗的有益探索。

功能性腹泻;机制疗效;效果分析

功能性腹泻以反复排稀便而无腹痛或腹部不适为主要特征,发病原因涉及情绪精神、肠道微生物、胃肠动力与内脏感觉等多种因素[1]。中医认为:功能性腹泻属于泄泻范畴;临床治疗以从脾论治、辩证施治、运脾化湿为主,疗效显著[2]。本研究从腹泻次数、粪便性状、症状积分变化和生活质量积分变化等方面,将从脾论治的临床疗效加以量化,为从脾论治功能性腹泻提供了科学依据,并丰富了临床治疗方法与机制研究。现将结果报告如下。

资料与方法

一、临床资料

2014年10月至2015年10月,收治消化性溃疡患者60例,行肠镜检查排除肠道器质性病变,随机分为两组,各30例。治疗组:男17例、女13例;平均年龄(45.56±10.25)岁;平均病程(6.2±1.50)年;已婚28例、单身2例;脑力劳动21例、体力劳动9例;大专以上学历14例、大专以下学历16例;脾虚湿阻14例、脾肾阳虚16例。对照组:男17例、女13例;平均年龄(44.03±9.89)岁;平均病程(6.3±1.43)年;已婚27例、单身3例;脑力劳动22例、体力劳动8例;大专以上学历14例、大专以下学历16例;脾虚湿阻14例、脾肾阳虚16例。两组在性别、年龄、病程、婚姻状况、工作性质、受教育程度、症候分型上,均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。参与本项研究的患者,均知情同意,已签署知情同意书,并经医院伦理委员会批准。

二、诊断标准

1.西医标准

根据功能性腹泻罗马Ⅲ诊断标准:无腹痛或腹部不适,6个月以上75%排便为糊状或水样便,且近3个月持续[3]。

2.中医标准

根据《中医消化病诊疗指南》(2006)功能性腹泻诊断标准:功能性腹泻中医辩证诊断为脾虚湿阻、脾肾阳虚。

三、治疗方法

1.治疗组

根据患者不同的症候分型(脾虚湿阻或脾肾阳虚),采用不同的用药方案,辩证施治:用参芩白术散加减(包括:薏苡仁、车前子、姜炭、党参、炙黄芪等)治疗脾虚湿阻型功能性腹泻;附子理中丸加减(包括:肉豆蔻、炙黄芩、炮附子、姜炭、党参、炒白术等)治疗脾肾阳虚型功能性腹泻。配伍均用北京同仁堂药业用限公司提供的复方中药配方颗粒,口服1袋/次,3次/日,4周/疗程,停药4周后随访。

2.对照组

口服上海信谊药厂有限公司生产的甲硝唑片,口服0.4/次,2次/d,4周/疗程;停药4周后随访。

四、疗效判断标准

参照中国中医药管理局颁布的《中医病症诊断疗效标准》[3]相关规定,从患者腹泻次数、粪便性状、中医症状积分和生活质量积分等方面,进行疗效判断。

由患者在日记卡上记录每天便次后,统计腹泻次数;依照Bristol粪便量表,开展相应便型的记录与评分;采用中医症状积分量表,作为症状改善疗效比较的评分标准;采用明尼苏达生活质量量表,作为患者生活质量改善疗效比较的评分标准。

五、统计方法

计量资料以n表示,采用χ2检验;分类资料采用轶和检验。正态分布且方差齐的计量资料以x±s表示,采用t检验;非正态分布或方差不齐的计量资料以M(Q1~Q3)表示,采用轶和检验。统计结果为P<0.05,说明组间差异具有统计学意义。

结果

一、治疗组与对照组腹泻次数分析

治疗组治疗前腹泻次数与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗组治疗2周、治疗4周、停药4周腹泻数次较对照组明显减少(P<0.05),见表1。

二、治疗组与对照组粪便性状分析

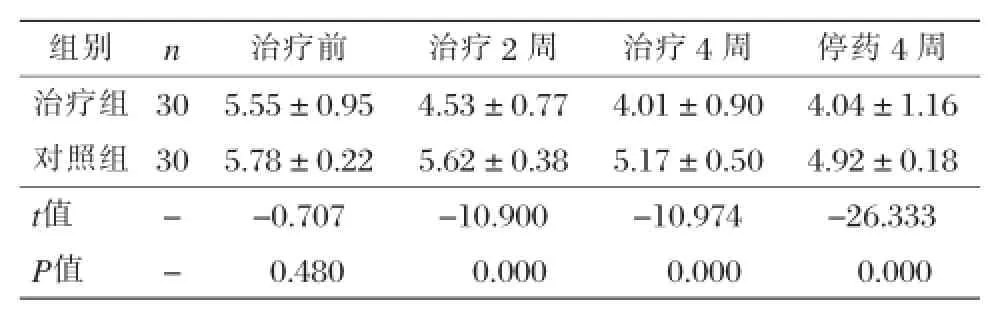

两组治疗前粪便性状评分比较无统计学差异(P> 0.05)。治疗组治疗2周、治疗4周、停药4周粪便性状评分明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 治疗组与对照组腹泻次数比较(n)

表2 治疗组与对照组粪便性状评分比较(±s,分)

表2 治疗组与对照组粪便性状评分比较(±s,分)

组别n治疗前治疗2周治疗4周停药4周治疗组对照组30 30 5.55±0.95 5.78±0.22 4.53±0.77 5.62±0.38 4.01±0.90 5.17±0.50 4.04±1.16 4.92±0.18 t值P值---0.707 0.480 -10.900 0.000 -10.974 0.000 -26.333 0.000

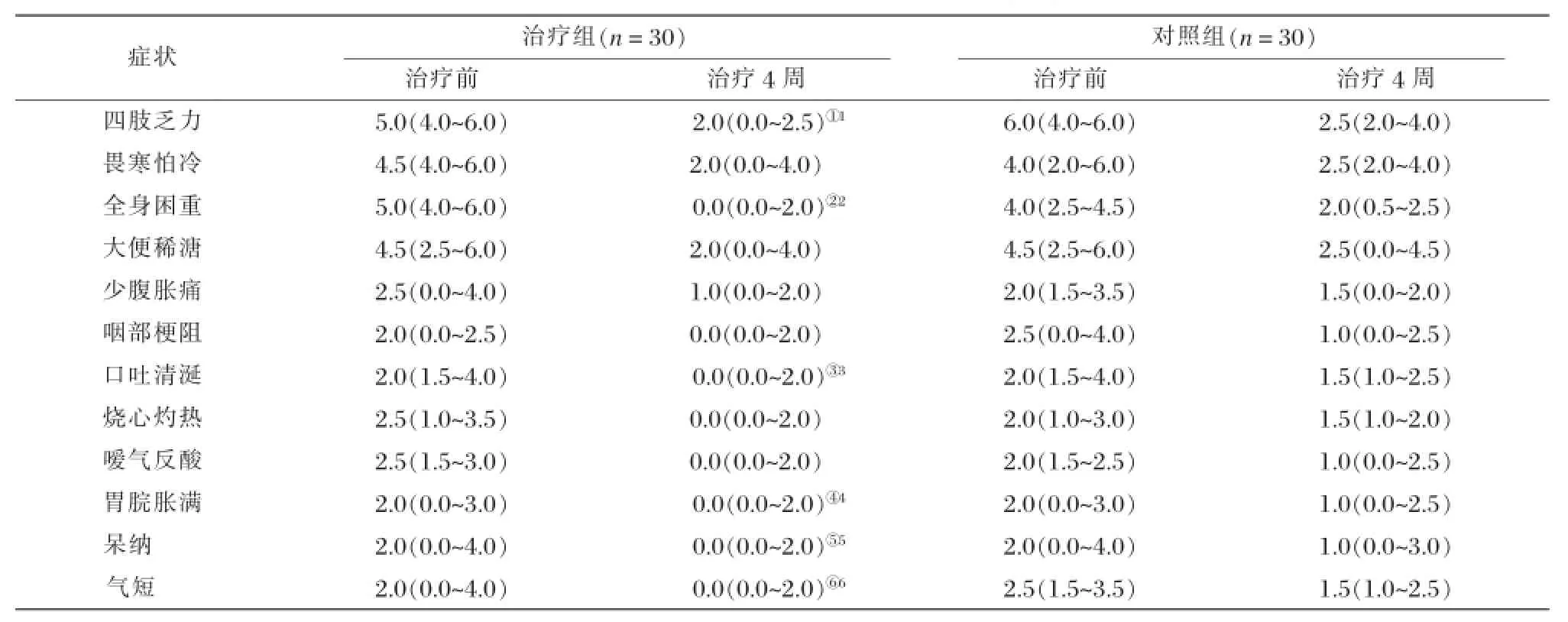

三、治疗组与对照组中医症状积分比较

治疗组治疗4周中医症状积分与治疗前比较,四肢乏力、大便稀溏、口吐清涎、胃脘胀满、呆纳、气短症状积分明显降低,存在统计学差异(P<0.05);治疗组治疗4周中医症状积分与对照组比较,四肢乏力、大便稀溏、口吐清涎、胃脘胀满、呆纳、气短症状积分,存在统计学差异(P<0.05);见表3。

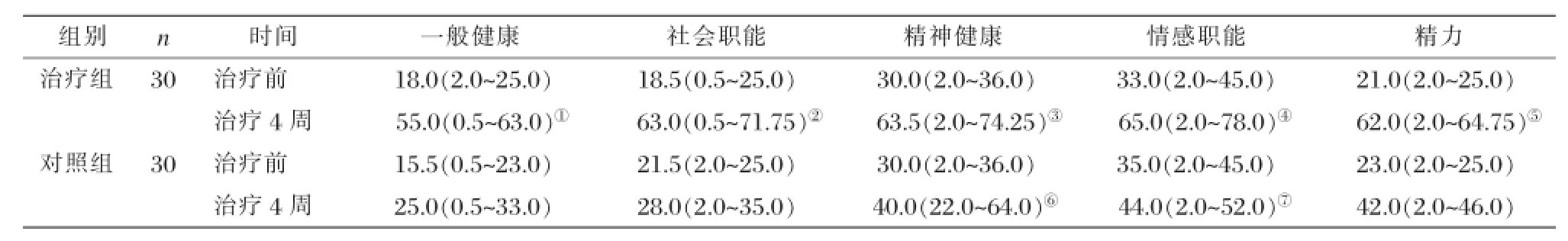

四、治疗组与对照组生活质量积分比较

两组治疗4周生活质量积分与治疗前比较,均采用Wilcoxon符号秩检验进行统计分析。治疗组在生活质量上(包括:一般健康、社会职能、精神健康、情感职能与精力),与治疗前比较均有明显改善,存在统计学差异(P<0.05);对照组与治疗前比较,仅在精神健康、情感职能方面,存在统计学差异(P<0.05),见表4。

讨论

我国古代医家认为:泄泻皆属于脾病,脾虚湿盛为其病机;医圣张仲景《伤寒杂病论》中曰:“泄泻之本无不由于脾胃……若饮食失节,起居不时,以至脾胃受伤,则水反为湿、谷反为滞,精华之气不能输化,以致合污下降,而痢疾作矣”[4]。脾气虚弱、湿邪内生;肾为胃关,肾阳虚衰,开固失职,水津下注,而为泄泻。中医认为:功能性腹泻属于泄泻范畴;临床治疗从脾论治,分型为脾虚湿阻与脾肾阳虚两型,辩证施治。

本项研究用药方案均为经典方剂加减:参芩白术散(实为益气汤加味,出自《和剂局方》;具有抗菌消炎、促进水肿吸收、组织修复、调节机体免疫功能的作用[5]。)加减治疗脾虚湿阻型功能性腹泻。附子理中丸(针对脾胃虚寒,此方出自《伤寒论》;具有温里散寒、健脾补虚的作用[6])加减治疗脾肾阳虚型功能性腹泻。

本项研究从治疗组与对照组腹泻次数、粪便性状、中医症状、生活质量等方面,进行比较,有所发现:从脾论治功能性腹泻,治疗组较对照组腹泻次数减少;粪便性状评分,有所降低;且组间比较存在的统计学差异,自治疗2周后开始,到停药4周后,一直持续;充分显示出,中医从脾论治功能性腹泻临床疗效的持久性。

表3 治疗组与对照组中医症状积分比较[M(Q1~Q3),分]

表4 治疗组与对照组生活质量积分比较[M(Q1~Q3),分]

四肢乏力、大便稀溏、口吐清涎、胃脘胀满、呆纳、气短为脾气虚弱、阳气虚衰症状;治疗组治疗4周后与治疗前比较有所改善、中医症状积分明显降低;组间比较存在统计学差异(P<0.05);与对照组症状比较,存在统计学差异(P< 0.05);从而从以方侧证角度,证明了从脾论治功能性腹泻的准确性与有效性。治疗组在生活质量上(包括:一般健康、社会职能、精神健康、情感职能与精力),较治疗前有明显改善,存在统计学差异(P<0.05);对照组与治疗前比较,仅在精神健康、情感职能方面,存在统计学差异(P<0.05);《内经》有论“脾藏意,在志为思”,阐述了脾与情志的密切关系[6];《素问》有曰:“思则心有所存、神有所归;正气留而不存,故气结也。”[6]情志因素是功能性腹泻发病的重要因素,从脾论治功能性腹泻,不仅能有效缓解临床症状,还能调畅气机,全面提高生活质量。

综上所述,从脾论治功能性腹泻,能有效缓解四肢乏力、畏寒怕冷、全身困重、大便稀溏、口吐清涎、胃脘胀满、呆纳气短等脾气虚弱、阳气虚衰症状;腹泻次数减少;粪便性状改善;临床疗效持久;还能调畅气机,全面提高生活质量;是中医开展功能性腹泻临床治疗的有益探索。

[1]陈艳,刘诗.功能性胃肠病的最新研究新进展[J].临床消化病杂志,2012,24(6):366-368.

[2]刘燕,白世敬,马捷,等.功能性腹泻中医研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2015,17(2):78-80.

[3]黄建龙.以科研方法建立中医疾病诊疗常规探讨[J].中医研究, 2005,18(3):1-3.

[4]李晶,王垂杰,李玉峰,等.功能性腹泻脾虚证与肠黏膜屏障关系探讨[J].中国中西医结合消化杂志,2015,23(4):299-302.

[5]黄凯庭,周淑芳,吴世芳,等.参芩白术散组方浅析及其在脾虚湿盛证中的应用[J].河北中医,2012,34(10):1495-1497.

[6]李晶,王垂杰,李玉峰,等.从脾论治功能性腹泻临床研究[J].时珍国医国药,2015,26(11):2690-2692.

(本文编辑:姚永莉)

10.3969/j.issn.1672-2159.2016.02.051

057550肥乡县天台山中心卫生院

2016-03-03)