同、异品除宗有法的再探讨

——答沈海燕《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》

2016-09-09汤铭钧郑伟宏复旦大学哲学学院上海200433复旦大学古籍整理研究所上海200433

汤铭钧 郑伟宏(复旦大学 哲学学院,上海 200433; 复旦大学 古籍整理研究所,上海 200433)

同、异品除宗有法的再探讨

——答沈海燕《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》

汤铭钧 郑伟宏

(复旦大学 哲学学院,上海 200433; 复旦大学 古籍整理研究所,上海 200433)

同品(sapaksa )、异品(vipaksa)和宗有法(paksa)是陈那因明的初始概念。以“声是无常”宗为例,宗有法即这里宗命题的主项“声”,是辩论双方尚未共许是否无常的对象;同品是辩论双方已经共许为无常的对象,即除了主项“声”以外无常的事物,如“瓶”、“电”等;异品是双方已经共许为常的对象,即除了主项“声”以外恒常的事物,如“虚空”、“极微”等。同、异品除宗有法即宗有法(如这里的“声”)被排除在同品和异品的外延范围之外。同品、异品和宗有法三者各别,是陈那对于推论所涉及的论域全集最初的三分(tripartitionism),是陈那因明的一项体系性规定。在除宗以外的同、异品范围中,即双方未发生意见分歧的对象范围中,考察逻辑理由(因)与立论方所要论证在“声”上出现的属性“无常”之间的逻辑联系,用双方共许的证据来论证对方不承认的主张,是陈那因明论辩逻辑的核心思想,体现了陈那因明非演绎、非单调的逻辑特征。沈海燕教授对于因明原典断章取义,以附会传统的陈那因明归纳演绎合一说,错失了决定陈那因明逻辑性质的关键所在。她强调本体论上常与无常之间非此即彼的关系,默认声本来就是无常,将一己之见强加给古印度论辩的双方,这都脱离了陈那因明的论辩逻辑特征。本文依据因明原典,征引国际最新研究成果,结合逻辑学基础知识,与之进行商榷。

佛教逻辑 陈那 汉传因明 除宗有法

陈那(约480~540)因明是印度逻辑从简单类比推理向演绎推理发展过程中关键的一环。如何从逻辑的角度来准确理解陈那因明体系,是世界三大逻辑比较研究中一项重要的课题。汉传因明关于同、异品除宗有法及同、异喻体除宗有法的重要论述,为我们留下了一把打开陈那因明逻辑体系的钥匙。唯有真正理解这一点,才能如实融贯地把握陈那的因明体系。关于该问题与近30年来国内学界的讨论,我们已有总结与评论。①郑伟宏:《再论同、异品除宗有法》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2012年第11期。本文回应沈海燕教授的新作《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》②沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。,并对此问题再作探讨。

一、同、异品均须除宗有法

古印度声论派主张“声是常”,佛弟子立“声是无常”宗(论题)与之相对。宗有法又简称宗(paksa ),在这里指论题主项“声”。同品(sapaksa)即“与宗相似者”(samānahpaksahsapaksa iti),就是具有立论方在宗有法上所欲论证的属性(所立法)而与宗相似的对象,在这里指所有具有所立法无常的对象。异品(vipaks·a)即“与宗不相似者”(visadrs'ahpakso vipaks ah①Muni Jambuvijaya,ed,.Nyāyaprave s'aka s'āstra of Baudhcārya Dinnāga:With the Commentary ofcārya Haribhadrasūri and with the Subcommentary of Pār s'vadevagani(Delhi:Motilal Banarsidass,2009)23.),就是不具有立论方在宗有法上所欲论证的属性而与宗不相似的对象,在这里指所有不具有所立法无常的对象。从构词上看,相似(samāna)有别于全同,与宗相似者必不同于宗。②Gillon,B.S.&Love,M.L,.“Indian Logic Revisited,”Journal of Indian Philosophy 8(1980):370.与宗不相似者,自然更不是宗了。宗有法、同品与异品三者各别,这是在辩论之初根据立论方的论题对论域全集先行作出的三分(tripartitionism③T.J.F.Tillemans,“The Slow Death of the trairūpyain Buddhist Logic,”Hōrin 11(2004):84.)。论题的主项排除在同品和异品的外延之外,这就是汉传因明所谓同、异品除宗有法。

同、异品除宗有法是辩论中产生的问题,体现了陈那因明对辩论双方认知态度的关注。在辩论之初,声是无常抑或恒常是一项待证的论题,尚未得到立敌双方的共同确认(共许极成)。《集量论》注释者圣主觉(Jinendrabuddhi,约8~9世纪)指出:在其中已知(vidita)有所立法者是同品,未知(avidita)有所立法者是宗。④S.Katsura,“Paksa,Sapaksaand Asapaksain Dignāga's Logic,”Hōrin 11(2004):123.这与汉传称“无常”为声上“不成法”即不极成法是一个意思。因此,立论方首先要在双方无分歧的声以外事物中,区分具有无常性的事物(同品)与不具有无常性的事物(异品),从中寻找根据来论证“声是无常”这一立许、敌不许的命题。同品与异品在这个除声以外的论域中发生矛盾关系,此论域被称为归纳域(induction domain⑤Katsura,“Paksa,Sapaksaand Asapaksain Dignāga's Logic,”p.125.)或有限论域(restricted realm of discourse/restricted domain⑥C.Oetke,Studies on the Doctrine of Trairūpya(Universitt Wien,1994)27,87.),是双方未发生分歧的所有对象组成的集合。宗有法则在此集合外,是双方意见分歧的对象。陈那《集量论》称此论域为别处(anyatra),指出烟与火的逻辑联系要在此别处被揭示,才能反过来论证此山既然有烟也应有火。可是沈文通篇几乎不见辩论的话题,完全不顾印度当时的辩论背景,其逻辑知识又很成问题,使讨论从头到尾不着边际。

沈文首个问题是将同品除宗有法定义为同喻依除宗有法,将同品错误等同于同喻依:“所谓‘除宗有法’,是指在以因(理由)证宗(论题)的过程中,需要在宗上的有法(主词)之外,另外举出一个事例(同类例,即同喻依)来检证因法与宗法(宗的谓词)之间是否具有不相离的关系,即因法是否真包含于宗法的外延之中。这就是所谓的同品须除宗有法,其中的道理很简单,即譬喻总是以乙喻甲,而不会以甲喻甲的。”⑦沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。首先,同品与同喻依并不相同。同品的标准是有所立法,同喻依的标准是既有所立法又有能立因法。如九句因第八句正因,以“内声(有情生命的声)是勤勇无间所发(为意志所直接显发)”来证“内声是无常”。除声以外无常的事物都是同品,如瓶与电(雷电)。瓶除了无常还有勤发,可为同喻依;自然现象电则仅有无常而无勤发,并非同喻依。异品与异喻依亦不相同。异品的标准是无所立法,异喻依的标准是既无所立法又无因法。其次,同品和异品是陈那因明的两个初始概念。它们只是立论方在立论之初,对除宗外一切事物根据它们是否具有所立法这一点进行的分类。分类的目的是找到正确的逻辑理由,但分类本身并无证宗的力量。认为在同品除宗有法定义中涉及同喻依对不相离性的检证,纯属过度诠释。再次,其理解下同喻依所担负的这种“以乙喻甲”的检证作用,以“一个事例”来“检证”一种普遍联系,恰恰是陈那所反对的“古因明仅以事例为喻体的类比法”。⑧沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。在陈那因明体系中,同喻依旨在表明至少存在一个对象既有所立法又有因法,表明因第二相“同品定有”满足,因法与所立法之间不相离性主项非空。要表明此项存在含义(existential import),只一个同喻依便已足够,但不能一个也没有。正是因三相中同、异品概念除宗有法,导致同、异喻依除宗有法。因为在分类之初,宗有法已排除在外,同、异喻依便只能在宗有法外寻找,其道理非如沈文以为那样“简单”。唯有从体系的高度,才能准确理解因明中每一个概念与每一项细节。

陈那《正理门论》的因三相表述及我们据《集量论》对应文句藏译(金铠译本)所作今译如下:

奘译:又比量中唯见此理:若所比处此相审定,于余同类念此定有,于彼无处念此遍无,是故由此生决定解。今译:而且在比量中,有如下规则被观察到:当这个推理标记在所比[有法]上被确知,而且在别处,我们还回想到[这个推理标记]在与彼[所比]同类的事物中存在,以及在[所立法]无的事物中不存在,由此就产生了对于这个[所比有法]的确知。

两个藏译本都将“别处”(g z'an du/g z'an la,anyatra)作为一个独立的状语放在句首,以表明无论对“彼同类有”还是“彼无处无”的忆念,都发生在除宗以外“别处”的范围内。①奘译见陈那:《因明正理门论本》,载《大正藏》第32卷,第3页;藏译及其英译见S.Katsura,“The Role of drstāntain Dignāga's Logic,”The Role of the Example(Drstānta)in Classical Indian Logic(Universitt Wien,2004)137.藏译力求字字对应;奘译则文约而义丰,以“同类”(同品)于宗有法之余来影显“彼无处”(异品)亦于余。两者以不同的语言风格再现了陈那原文对同、异品均除宗有法的明确交代。沈文以为在本段中“陈那只说同品要除宗有法,不说异品也要除宗有法”②沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。,这对文献的解读太过草率,也不懂汉传因明向有“互举一名相影发故,欲令文约而义繁故”③郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,上海:复旦大学出版社,2010年,第120、236页。的惯例。窥基释同品不提除宗有法,释异品定义“异品者谓于是处无其所立”则标明“‘处’谓处所,即除宗外余一切法”④郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,上海:复旦大学出版社,2010年,第120、236页。,以异品除宗来影显同品亦除宗。

沈文以为异品与宗有法事实上便不属一类,这是将一种想当然的世界观强加给古印度声常无常论辩的双方。她说:“宗有法(如声)与异品(常住不坏之物如虚空)本不在同一个集合,又何除之有?”⑤沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。但假若古印度声常论师也认为声与常住之物本不在一类,“声常无常”又何以会成为印度逻辑史上两千年来的经典论题?在古印度,“声”(s'abda)这个词具有声音、语词、语言等多重含义。在弥曼差派又专指吠陀圣典的文句中,故此词又有“声量”的意思。弥曼差派认为,吠陀圣典的语言体现了宇宙恒常的秩序。吠陀非人所作,远古的圣仙只是听到了吠陀的天启(s'ruti,听闻)而已。该学派因此便提出了著名的“声常住论”。佛弟子对声常论立“声无常”宗,双方不共许是常或无常的对象声是宗有法,共许无常的对象是同品,共许恒常的对象是异品。这体现了陈那因明对辩论主体“许”和“不许”这两种认知态度的区分,体现了辩论双方对彼此不同世界观的尊重,是陈那因明作为一种论辩逻辑的特征所在。

关于除宗有法,近百年来的汉传因明研究者大致有三种观点:一是同、异品都不除,二是同、异品都除,三是同品除而异品不除。第二种观点以陈大齐先生为代表。第三种观点以巫寿康、沈剑英为代表。沈海燕教授秉承家学主张第三种观点。但由于两位沈教授对同品概念存在误解,其同品除宗而异品不除之说实质上仍是第一种观点的翻版。我们完全赞同陈大齐同、异品都除宗的观点。沈文大段引述陈大齐原话,分四段逐一批驳。可是在驳论及前后文中竟将“陈大齐”都误为“陈那”。在下节开头又言:“说喻体也要除宗有法……比陈那的同、异品皆须除宗有法更趋极致。”⑥沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。前后张冠李戴,对陈那本人大张挞伐竟达六处之多!

其第一点反驳认为,陈那因明规定宗命题“声是无常”的两个宗依即有法(主项)“声”与能别(谓项)“无常”必须共许极成,“声”在这里就不可能是“自同他异品”。这实际上混淆了词项共许极成与命题共许极成。宗有法声在立方看来具有无常性,所以是“自同品”;在敌方看来则不具无常性,所以是“他异品”。这就是整个宗命题“声是无常”必须为立方所许而敌方不许,必须“违他顺自”的意思。与该命题中两词项各自共许极成是两回事情。正由于宗有法是“自同他异品”,才要将它排除在共许的同品和异品之外,共比量因此才有可能。第二点反驳认为假如将声列入异品,它就不能再有所作性。实际上,声是否所作与是否无常,是两个不同的问题。不论声被归在同品、异品还是两者之外,都不影响双方就“声是所作”先已达成共识。正因为双方对此已有共识,将声再列入异品,声作为所作的一个实例便会使异品并非遍无所作因。正因此,异品若不除宗,第三相便永远无法满足。况且在同、异品中都剔除有法声,只是在逻辑上将声归为另一类尚未确知有否无常的对象,与是否承认声本身的存在更风马牛不相及,沈文却将其误解为对宗有法本身存在的否定。第三点反驳想当然地以为:声事实上在异品(恒常之物)以外而不需除,事实上在同品(无常之物)以内又不能除,唯有宗因双同的同喻依要除。但假如是声论师提出“声常”宗,又如何来划分同、异品和宗?同、异品只是一种逻辑的分类方法,这种分类方法必须适用于任何一个论证,不能以某一种特定的世界观为默认的判定标准,并强加给辩论双方。况且,陈那“于余同类念此定有,于彼无处念此遍无”正表明因后两相中所立法和因法两概念都使用在除宗以外的论域中。第四点反驳假定宗有法不在同品中便在异品中,同、异品皆除宗将陷入逻辑矛盾。这种非此即彼的片面观点忘记了因明的辩论背景。在辩论之初,宗有法恰处在第三种可能,即还未确定究竟无常还是恒常。主体1认为声是无常(K1p)与主体2认为声是常(K2!p),这完全无矛盾。

二、同、异喻体也要除宗有法

同、异品以及同、异喻体是否除宗有法,是印度佛教逻辑史上的两座高峰——陈那因明与法称(约600~660)因明——的分水岭。同、异品除宗有法贯穿于陈那因明的整个体系。为保证推理建立在辩论双方现有共识的基础上,陈那因明的逻辑体系只能是除一个之外最大限度的类比推理。法称因明则为推理设定了对象世界中现实存在的普遍必然联系这一本体论基础,其同异品、同异喻体皆不除宗,其逻辑体系在印度逻辑史上首次实现了从类比向演绎的飞跃。法称《因滴论》宣称:“同法论式与异法论式的特征就在于[分别]通过合与离对一切进行概括(sarvopasam hāra)从而揭示遍充。”阿阇陀(Arcata ,约730~790)《因滴论广释》对此明确指出:“[所概括之]一切,不只是作为喻例的有法,而且是任一具有能立法的有法。”与之相反,陈那《集量论·观喻似喻品》则宣称:“喻的首要功能是在[宗有法]以外的对象(phyi rol gyi don,bāhyārtha)中揭示[遍充]。”在《为他比量品》中也指出:“[因法与]此类[所立义]的随伴出现之被了知,乃凭借在[宗有法]以外的对象中概括得到的(bāhyārthopasamhrta)同法和异法二喻。”圣主觉将本句“以外的对象”一词明确解释为:“被当作宗的特定有法以外的任何一个别处。”①K.Shiga,“Remarks on the Origin of All-Inclusive Pervasion,”in Journal of Indian Philosophy 39(2011):523-527.无论“别处”(于余)还是“以外的对象”皆划定了除宗有法以外这一范围,同、异喻体正是在这一范围中从正反两面来揭示因法与所立法之间的逻辑联系。第一,陈那和法称在这里均使用“概括”(upa-sam-√hr)一词,表明这里谈论的“同法喻”和“异法喻”指经由概括得到的同喻体和异喻体,而非同、异喻依。第二,这种“概括”是就一定对象范围而言,该范围即同、异喻体两者的论域。第三,在这个论域是否涵盖一切、是否除宗以外的问题上,陈那认为两喻“在以外的对象中概括得到”,法称则认为是“对一切进行概括”。这不正表明陈那主张同、异喻体除宗而法称主张不除?

《入正理论》把同、异喻定义为:“同法者,若于是处显因同品决定有性,谓若所作见彼无常,譬如瓶等。异法者,若于是处说所立无因遍非有,谓若是常见非所作,如虚空等。”②商羯罗主:《因明入正理论》,载《大正藏》第32卷,第11页。梵本直译为:“此中,首先凭借同法[的喻],即在那里(yatra)因仅在同品中存在被宣称之处,如下:凡所作的都被观察到是无常,如瓶等。其次凭借异法[的喻],即在那里(yatra)当所立不出现时因普遍不出现被述说之处,如下:凡恒常的都被观察到非所作,如虚空。”③Muni Jambuvijaya,ed,.Nyāyaprave s'aka s'āstra of Baudhcārya Dinnāga,p.3.首先,两则定义中的“是处”(yatra)直接指这里被定义的同喻和异喻之处。其次,论文给出的实例正表明这里定义的是同、异喻体而非同、异喻依。因此,所谓“是处”即同喻体之处与异喻体之处。关于这个“是处”的范围,窥基在对同喻体的解释中指出:“处谓处所,即是一切除宗以外有无法处。”其异喻体解释亦指出:“处谓处所,除宗已外有无法处。”④郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第253、269,256,65~66,649~650页。窥基将“是处”(yatra)明确释为“除宗以外”的“余处”(anyatra),与陈那二喻是对“以外的对象”进行概括的说法相一致,而与法称二喻概括一切的观点截然不同。

沈文以为,有法声已在因第一相中被规定为包含在因法所作中,在反映因法所作与所立法无常之间不相离性的同喻体“凡所作皆无常”中,不应再将“声”从“所作”中剔除。①沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。这一想法假定了因第一相中“所作”与同喻体中“所作”的论域相同。但陈那要求喻体是除宗以外的概括,这就意味着:因第一相“凡声是所作”的论域是包含声在内的所有对象,而同喻体“凡所作皆无常”的论域则是除声以外的其他所有对象。因法与所立法之间无论随伴出现、不相离性还是遍充关系,都是一种除声外有限论域内的逻辑联系,只有到了法称才将其改造为概括一切的普遍逻辑联系。沈文误以为“凡所作(M)皆无常(P)”(MAP)这一全称命题在将声(S)除外以后,便只能是“有所作是无常”(MIP)的特称命题,非全称即特称。③沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。殊不知陈那因明同喻体“除声外,凡所作皆无常”这一除外命题之准确、完整的逻辑刻画应为:,远比特称命题或存在命题复杂得多。沈文以为因支“凡声是所作”与同喻体“凡所作是无常”之间具有逻辑传递性,但这种传递性正由于两命题论域不同而被中断,这反映了陈那因明不同于西方三段论的非单调、非演绎特征。沈文借“以类为推”和“类推”④沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。来标榜陈那因明,实质上仍将其误释为西方逻辑三段论。

又谓:“在同、异二喻的喻体中均除去宗有法,宗有法将无处存身。设同喻体为A集合,异喻体为非A集合,说宗有法既不属A集的分子,又不属非A集的分子,岂非陷入悖论?”⑤沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。令人惊讶的是,既然同、异喻体都是命题,又怎能将它们“设为”A集合与非A集合?同喻体“谓若所作见彼无常”与异喻体“谓若是常见非所作”中的“见”(drsta ,被观察到)正是“世间愚、智同知”⑥文轨:《因明入正理论疏》,支那内学院,1934年,卷一页二三左、卷三页十七右至十八左。、“其敌、证等见”⑦郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第253、269,256,65~66,649~650页。,即立敌共许极成的意思。同、异两喻的论域均为双方不发生意见分歧的对象范围,声则“存身”于此范围以外,是双方尚未共“见”为常抑或无常的对象。在认知逻辑视野下,这完全无矛盾。

我们已详细论证过窥基弟子慧沼在《续疏》的一则问答中认为同喻体不除宗为何在陈那因明的框架内是一种错误发挥。⑧郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第253、269,256,65~66,649~650页。沈文却指责我们“对慧沼答问的否定显然缺乏具体剖析”。⑨沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。本则问答如下:

问:“诸所作者皆是无常”合宗、因不?有云不合,以“声无常”他不许故,但合宗外余有所作及无常。由此相属著,能显声上有所作故无常必随。今谓不尔。立喻本欲成宗,合既不合于宗,立喻何关宗事?故云“诸所作”者,即包瓶等一切所作及声上所作。“皆是无常”者,即瓶等一切无常并声无常,即以无常合属所作,不欲以瓶所作合声所作,以瓶无常合声无常。若不以无常合属所作,如何解同喻云“说因宗所随”?⑩郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第253、269,256,65~66,649~650页。

问者意谓:同喻体“凡所作皆无常”除在瓶等上将无常与所作相合外,是否在声上也将二法相合,是否将宗有法也包括在其断言的范围内?慧沼先引古师的一种解答:“有云不合”。《明灯抄》指出这是文轨的观点。文轨《庄严疏》曾说道:“‘若诸所作皆是无常,犹如瓶等’者,即所立无常随逐能立所作,能立所作能成所立无常,即更相属著,是有合义。由此合故,即显声上无常、所作亦相合也。所作性因敌论许,‘诸’言合故可出因;声是无常他所不成,‘皆是无常’言如何合?”⑪文轨:《因明入正理论疏》,支那内学院,1934年,卷一页二三左、卷三页十七右至十八左。意谓:无常随逐所作即“凡所作皆无常”这一逻辑联系,在声以外的瓶等上是立敌共许的事实,故宗因之间“合”义已成。在声上,尽管立敌共许其有所作,但无常是否亦随之存在,则尚未得到论证,在声上宗因之间“合”义未成。这是说,同喻体仅断言了除声以外有所作的对象也有无常,但未断言声上无常与所作之间也有相应的联系。同喻体“凡所作皆无常”不蕴含“声所作故声无常”,故以“宗外余有所作及无常”来“显声上有所作故无常必随”,是用声以外所有对象服从“凡所作皆无常”这一原理,来类比余下的唯一一类对象“声”也应服从相同的原理。

可见在窥基以前,文轨早有同喻体除宗有法的主张,并有如上细致讨论。慧沼“今谓不尔”既批评了文轨也违背了师说。他给出两条理由,为沈文全盘接受。第一条为:提出喻体是为了证宗,假如它不将声上所作与无常相合,与宗便无关系可言。喻以成宗为目的与它能否实现以及如何实现这一目的,这是两个问题,不应混淆。古因明仅以瓶、盆等个体为喻,也是为了成宗,难道在这些个体中也蕴含了“声所作故声无常”的道理吗?第二条为:同喻体是将所作与无常相合,而不是将瓶的所作与声的所作、将瓶的无常与声的无常相合,故陈那说同喻体格式为“说因宗所随”。今按:这一点是因明常识,文轨也不反对,只是这与同喻体是否除宗的问题无关。文轨的意思是:声固然可包括在“诸所作”中,但不能进而将其包括在“皆是无常”中,因为声是无常乃立许敌不许的未成之义。至于慧沼认为“诸所作者,即包瓶等一切所作及声上所作。皆是无常者,即瓶等一切无常并声无常”,这与法称喻体概括一切的主张一致,在思想史上或有其独立的意义,但用来解释陈那因明,则违背了玄奘所传、窥基所述,属于错误发挥。沈教授援引慧沼,若能再引窥基同、异喻体除宗的论述以资比较,辨其同异,判其得失,才是不失严谨治学、各抒己见的端正态度。

通常将陈那因明的同喻体“凡所作(M)皆无常(P)”按其字面刻画为这一普遍命题的形式。但这种做法忽视了陈那认为同、异喻体都在除宗的有限论域中进行断言的思想。事实上,其完整刻画应为:。后一合取支表现其存在含义。前一合取支,即“除声(S)外,凡所作皆无常”。这个命题是在将“声”这一有待讨论的主题先行搁置(除外)、不予断言的情况下,对此外所有对象的断言,我们称之为“除外命题”。沈文又引陈那对他之前印度逻辑五支作法的批评以支持传统的普遍命题说。但应指出,那段文字仅涉及陈那对古因明(连同古正理)的变革而与沈文的意图无关。陈那对古因明的变革与法称对陈那的变革,是印度逻辑在向演绎逻辑发展过程中两个不同的环节。在喻的表达方式上,前一环节讨论的是应以个别例证为喻(古因明)还是以一个概括性的命题为喻(陈那),后一环节讨论的才是这个命题应为除外命题(陈那)还是普遍命题(法称)。窥基说陈那因明喻体“总遍一切瓶、灯等尽”①郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第263页。,不同于慧沼所谓“即包瓶等一切所作及声上所作”,不能默许声已在“瓶等”所“等”之中。

三、共许极成、除宗有法与最大限度的类比推理

陈那《正理门论》关于共比量的总纲指出:“此中宗法唯取立论及敌论者决定同许。”②陈那:《因明正理门论本》,第1页。“宗法”(因)仅在立敌共许极成(决定同许)为宗有法所普遍具有的属性(遍是宗法)中选取。因第一相“遍是宗法”及体现这一相的因命题“声是所作”都必须立敌共许极成。陈那接着说道:“于同品中有、非有等亦复如是。”即因在同、异品中所可能有的九种外延分布情况(九句因)也都要决定同许。因在同品中或普遍存在(有)、或普遍不存在(非有)、或在部分同品中存在而在其余同品中不存在(有非有)。在异品中的三种分布亦复如是。两方面综合起来便构成如下九种情况:

(1)同品有、异品有 (2)同品有、异品非有 (3)同品有、异品有非有(4)同品非有、异品有 (5)同品非有、异品非有 (6)同品非有、异品有非有(7)同品有非有、异品有 (8)同品有非有、异品非有 (9)同品有非有、异品有非有

首先,在推理规则层面,陈那认为只有对应上述二、八两种分布的因才是正因。正因的后两项特征(因后二相)便分别为:因在同品中至少部分存在(因于同品定有),即有同品是因,其形式为:;以及因在异品中普遍不存在(因于异品遍无),即凡异品皆非因,其形式为:Px)。因后两相“同品定有”和“异品遍无”既然是陈那通过九句因归结所得,也必须同样限制在除宗以外决定同许的论域中。其次,在推理形式层面,同喻体(凡因是同品)的形式为:,同时表现因后两相;异喻体(凡异品皆非因)的形式为:,仅表现因第三相。两者都应与它们旨在表现的因后两相相应,将其论域限制在除宗以外决定同许的范围。角宫(Karnakagomin,约770~830)《释量论自注广释》说道:“犹如依据对宗法的决定(ni s'caya)而舍弃四种不成,‘于同品中有、非有等亦复如是’,依据对[因与同品]相合(合,anvaya)、[与异品]相离(离,vyatireka)的决定,由不成而产生的[种种谬误]也被摒弃,因为随一不成等[四种不成据此便]在同品[有、非有]等中不出现的缘故。[陈那由此]说道:亦随所应当如是说。”①Rāhula Sāmkrtyāyana,ed,.cārya-DharmakrtehPramānavārttikam(svārthānumānaparicchedah )svopajavrttyā:Karnakagomiviracitayātattkayāca sahitam(Ilāhābād:Kitāb Mahal,1943)63.正明确告诉我们:“于同品中有、非有等亦复如是”一句实际上规定了同喻体(合)与异喻体(离)也必须“决定”。此“决定”在陈那因明语境中即共许极成。窥基在援引本句以后亦郑重指出:“故知因、喻必须极成。”②郑伟宏:《因明大疏校释、今译、研究》,第129页。因此,凡讨论同、异品除宗有法,便意味着在九句因、因后两相和同异喻体这三个层面都要除。陈那本人在九句因中强调“决定同许”,在因三相中便强调“于余”,在喻体中便强调对除宗以外对象的概括,正是其因明体系首尾一贯的体现。

理解人类的推理论证行为可有各种不同的理论化视角,由此便有了东西方逻辑史上异彩纷呈的逻辑学说和理论体系。陈那正是选取了主体间相互认可这一论辩逻辑的视角,将以双方都认可的理由才能说服对方接受他原先所不接受的主张这一朴素的直观,升华为以共许的因、喻来论证不共许的宗这一规范一切论证行为的总纲,并使之贯穿其因明的整个体系。陈那因明的共比量由此便成为如下形式的推理:

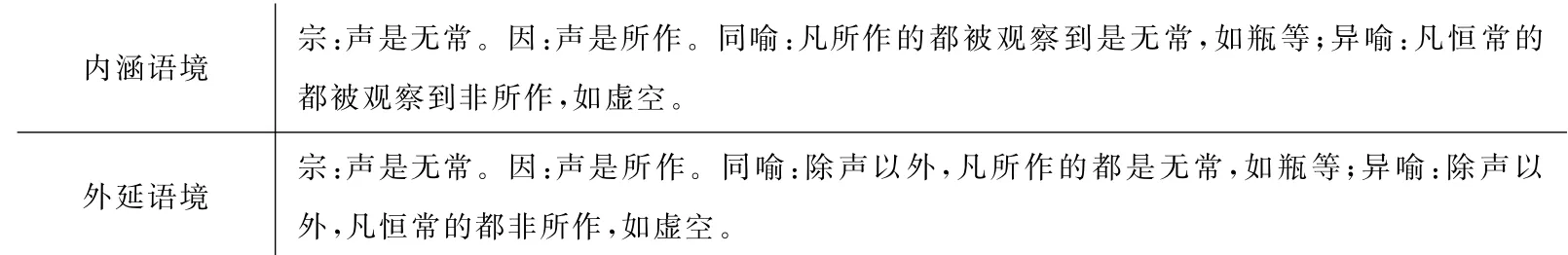

内涵语境宗:声是无常。因:声是所作。同喻:凡所作的都被观察到是无常,如瓶等;异喻:凡恒常的都被观察到非所作,如虚空。外延语境 宗:声是无常。因:声是所作。同喻:除声以外,凡所作的都是无常,如瓶等;异喻:除声以外,凡恒常的都非所作,如虚空。

在上方形式中,“被观察到”(见)这一认知算子便已表明同、异两喻的论域都限于立敌既已形成共识的除宗以外对象范围。除宗虽然未在喻中明言,“见”就已限制了“凡”、“皆”所全称的范围。若将该算子消去,还原到外延语境中就是“除声以外”这一前置限定语,整个论证就可等价写成下方形式。

沈文谓“同品”要“暂除”但不能“除去”宗有法。③沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期。应指出:第一,沈文对“同品”概念的使用存在严重混乱。隐藏在“暂除”与“除去”之分下,实际上是两种不同含义的“同品”概念。所谓要“暂除”的“同品”指同喻依;不能“除去”的“同品”指沈文心目中所有具有宗因两法的对象,即同喻依与宗有法的合集。若要论证同品不除宗,首先须对同品外延有一严谨一致的界定,而沈文连这一点也做不到。况且因明从未有一个词能用来指称同喻依与宗有法的合集,更谈不上“同品”了。又由于误同品为同喻依,沈文便以为第五句因“缺同品”。实则正如陈那《因轮图》中本句同品实例“虚空”所示,它根本就不缺同品,真正所缺乃宗因双同的同喻依。这是由于所闻乃声所独有而不与他物共享(不共)的属性,在除声外的范围中便不存在其他具有因法所闻的事物,故《入正理论》说“常、无常品皆离此因”,同、异品中都无具有因法的实例。此所闻因既缺正面例证以支持本宗,又缺反证以推翻本宗,故为“不定”,曰“不共不定”。

第二,沈文第三节全文所论第五句因实例为“声常,所闻故”。若按其世界观,声既与常住之物本不在一类,便一定不在此时的同品(常住之物)中,不仅同品除宗而且同喻体“凡所闻皆常”亦除宗;若按其同喻体不除宗的主张,声就落到此时的同品中而不再与常住之物本不在一类,这又违背其默认的世界观。对此两难,沈文选择偷换论题。她说道:“郑教授补设的同喻体‘诸有所闻性者,定见无常’亦并不需要剔除有法声……故此例中的喻体主项‘所闻性’也不会成为空类。”请注意:我们补设的同喻体为“诸有所闻性者,见彼是常”,但沈文却改成了“定见无常”。此处所立法为“常”而沈文却偷换为“无常”。为自圆其说而偷换论题,反暴露其解释无法圆融。事实上,陈那《集量论》认为所闻因对“声常”(第三品)和“声无常”(第二品)两宗都是不共不定。这一改动本无伤大雅,关键在于对两宗各自同喻体“凡所闻皆常”与“凡所闻皆无常”的解释必须一致,既不能一除一不除,更不能选择性地进行解释。我们认为两者皆除,任何一方不除,都不能满足决定同许的要求。陈那判“声常”和“声无常”两宗的同品都无所闻,无异于宣告不论对哪一个宗,声都不在其同、异品中。沈文认为第五句因尽管举不出同喻依,其同喻体主项仍然非空。这实际是要求宗有法本身来承担体现因法与所立法之间遍充关系的任务,但这是印度因明发展到最晚期才有的新观点。宝藏寂(Ratnākara s'ānti,约970~1030)在其《内遍充论》中才宣称遍充关系可在宗有法内部得到揭示,因而所闻并非似因。而陈那仍认为遍充要在宗有法以外的别处来显示,既在别处得不到显示,由此概括得到的同喻体便主项为空。其主项所闻在论域全集中固然以声为所指,是有体因;但在除声的有限论域中便无所指,故是无体。假如所闻在喻体中仍以声为体,同喻体“凡所闻皆常”或“凡所闻皆无常”就等同于宗“声是常”或“声是无常”,又岂能共许极成?

第三,不论同品还是异品不除宗,都终将导致对陈那九句因整个探讨框架的否定。若按沈文的思路,其所谓“同品”即宗因双同的对象不除宗,则同喻体的主项总是不为空类,同品便总有一个有因而不可能无因。但这又如何来解释第四、五、六句“同品非有”?不仅沈文,而且沈剑英、姚南强师弟,对此都避而不谈。在第五句因中,同品不除宗便“同品有”,异品不除宗便“异品有”,而不再是“同品非有、异品非有”。第五句因虽然只是九句因的一种情况,但由于其因法所闻为宗有法所独有而在同、异品中皆不存在的特性,便使陈那因明同、异品皆除宗有法的先行规定显得格外突出。同喻体“凡所闻皆常”或“凡所闻皆无常”不除宗便直接导致它等同辩论的主题“声是常”或“声是无常”。不除宗便无法“决定同许”,唯除宗才共许极成。九句因,尤其第五句因能证明喻体要除宗有法。

沈文最后一节仍坚持陈那因明演绎与归纳相结合的传统观点。在援引《正理门论》论喻部分开篇语中的同喻体“诸勤勇无间所发皆见无常”和异喻体“诸有常住见非勤勇无间所发”之后,便直接断言两者都是普遍命题。①沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期,见对“经典的共比量”的分析。以喻体为普遍命题是沈文主张陈那因明为演绎论证的唯一理由,但这条理由并不成立。事实上,该段中为沈文略去的“由是虽对不立实有太虚空等,而得显示无有宗处无因义成”一句倒值得深究。这句是说,即便遇见不接受虚空存在的论敌,异喻体也满足共许极成的要求。因为他既然否定虚空本身,自然也否定其上能附着宗因两法。这是对异喻体(无有宗处无因义)共许极成的补充说明。由此可见,同喻体共许极成更是不可逃避的规定。除宗正是共许的先决条件。同、异喻体除宗,便非真普遍。沈说的实质②沈海燕:《论“除外说”——与郑伟宏教授商榷》,《哲学研究》2014年第6期,见对“经典的共比量”的分析。是将整个三支作法拆解为如下三个步骤:

步骤一 瓶是所作和无常,声是所作,故声是无常。

步骤二 声与瓶等皆所作与无常,故凡所作皆无常。

步骤三 凡所作皆无常,声是所作,故声是无常。

第一、二两步是沈文所谓“归纳论证”,第三步是所谓“演绎论法”。实际上,第一步照搬了古因明的简单类比推理,但这恰恰是陈那所反对的。为此,陈那才郑重提出推理的出发点应为“凡所作皆无常”这一总括除宗以外所有对象的命题,而不是瓶这一单独的例证。况且,单凭瓶这一个喻依又如何“扩展到全类”从而保证“喻体的真确性”?在陈那因明中,喻依只是第二相“同品定有”满足的一个例证,只一个便足够,无须更多。而归纳要求的个体数量与复杂程度远超因明对喻依的要求。认为喻依是归纳的素材,不仅未能将喻依的作用放在陈那因明的整个体系中来理解,对归纳本身的认识也太过简单和片面。陈那恰恰说过:喻体是对除宗以外对象的概括,宗有法声并不在其概括之列,并不在喻依“瓶等”所“等”之中,更谈不上“由声、瓶等”概括得到同喻体。沈文以为能对一种推理做形式化研究,便证明其中含有演绎的成分。这混淆了研究方法与研究对象。其实,对古因明的简单类比也可从非单调逻辑的角度予以形式化。③C.Oetke,“Ancient Indian Logic as a Theory of Non-Monotonic Reasoning,”Journal of Indian Philosophy 24(1996):477-478.但这不是要连它非单调、非演绎的特性也予以否定,而是要以现代逻辑的手段来更清楚地揭示其推理的实质。总之,沈文所承继的归纳演绎合一说,由于对陈那因明缺乏整体性的视角,对其中各部分的理解都支离破碎,又以简单、片面的逻辑知识来比附,与陈那因明的本来面目只能远走越远。

陈那对古因明的变革不是演绎法对类比法的变革,而是将类比法走到了尽头,才迫使后来的法称因明在印度逻辑史上首次建立演绎逻辑的体系。陈那指出古因明从个体到个体的简单类比缺乏论证效力,他因而将类比的起点扩大到除宗以外的所有对象,将推理的前提建立在对所有这些对象进行概括的基础上。通过揭示它们都服从“凡所作皆无常”这一原理,来类比剩下的唯一对象声也应服从相同的原理。这就使类比的范围扩展到极致,穷尽了声以外所有对象,将类比推理的可靠性提升到最大限度。我们因此称之为最大限度的类比推理。我们否定陈那因明为演绎推理,是因为其理论独特的论辩逻辑视角及由此而来决定同许的体系性规定,使喻体只能是将宗有法除外的除外命题而非普遍命题。其结论并未蕴含在其中,不能从中必然得出。我们肯定法称因明为演绎推理,正是因为他取消了除宗有法。他从一个本体论的视角出发,认为只要能确认所作与无常两概念的逻辑关联(不相离性)对应于对象世界中的某种必然联系(自性相属),这种逻辑关联便具有毫无例外的普遍必然性,其喻体便“对一切进行概括”。以之为前提来进行推理,就成为一种从普遍到特殊形式的演绎逻辑。理论化视角的不同正是陈那因明与法称因明之间一系列差异的根本原因。

以上,我们就陈那因明中同异品、九句因、因后两相、同异喻体等一系列理论要素是否均要除宗有法,回应了沈海燕教授最近的研究成果。沈文最后援引日本学者桂绍隆的一句话,不仅出处不详,还将其姓Katsura与名Shōryū也搞错了。希望本文能有助于我国因明研究,特别是因明与逻辑比较研究在陈大齐先生奠定的基础上取得新进展!

[责任编辑 晓 诚]

Rethought on the Tripartitionism of Paksa,Sapaksaand Vipaksain Dignāga's Logic:A Reply to Prof.Shen Haiyan

TANG Ming-jun1ZHENG Wei-hong2

(1.School of Philosophy,Fudan University,Shanghai 200433;

2.Research Institute of Chinese Classics,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Paksa ,sapaksa and vipaksaare three basic concepts in Dignāga's logic.The universe of discourse is divided into three parts,i.e.paksa ,sapaksaand vipaksa,according to the epistemic attitudes of both the proponent and the opponent.In the case of the thesis“sound is non-eternal,”the sound is paksa,i.e.the subject-in-dispute,which cannot be accepted by both sides in debate to be eternal or non-eternal;sapaksa ,i.e.similar instance,includes things which are accepted by both to be non-eternal;and vipaksa ,i.e.dissimilar instance,includes things which are accepted by both to be eternal.The tripartitionism of paksa ,sapaksaand vipaksa is key feature of Dignāga's logic.It shows us the dialectic approach of Dignāga's logical theorization,and from it we know the non-deductiveness and non-monotonicity of Dignāga's logic.This is also a key clue to understand the uniqueness of Dignāga in the history of Indian logic.Recently,Prof.Shen Haiyan published an article to deny the logical significance of the tripartitionism in Dignāga's logic.From her viewpoint,the exclusion of paksa fromsapaksa,on one hand,is only a technique for searching out appropriate examples to illustrate the invariable relation between hetu and sādhya,while paks ais actually included in sapaks a because sound is in fact non-eternal.On the other hand,paksa cannot be included in vipaksain virtue of the same fact that sound is non-eternal.

Therefore,the stipulation of excluding paksa fromvipaksais redundant.In her view,Dignāga's logic is not only deductive but also inductive.The present paper,based on the contemporary international scholarship on this topic,carries out a close reading of relevant passages from Dignāga and his Chinese commentators with an appreciation of methods of modern logic,resulting in the conclusion that Prof.Shen has unfortunately missed the dialectic feature of Dignāga's logic.Her interpretation of Dignāga's words is problematic.She emphasizes the fact that ontologically speaking,an individual can be neither eternal nor non-eternal.But thisfact is irrelevant to the present case where an epistemic perspective plays a central role.She imposes her opinion on all the Indian logicians that sound is actually non-eternal,should be included in sapaksa than vipak sa .However,the problem whether sound is eternal or not is rightly the point under ardent debate,while the classification of sapaksa and vipaksais prior to a solution of this problem.Further,she has confused sapaksa (similar instance)with sādharmyadrstānta(positive example),and vipaks a(dissimilar instance)with vaidharmyadrstānta(negative example).However,for a sapaksato be a positive example it must also possess the property designated by the hetu,and for a vipaksa to be a negative example it must not possess the property designated by the hetu.The positive and negative examples constitute the evidences for proving the thesis,while the sapaksaand vipaksatogether with the paksaare purely a division of the universe of discourse according to what thesis is to be set forth for debate.From her point of view,we cannot obtain the decisive features to find the nature of Dignāga's logic.

Buddhist logic;Dignāga;Chinese Hetuvidyā;tripartitionism of paksa ,sapaksaand vipaksa

汤铭钧,哲学博士,复旦大学哲学学院讲师。郑伟宏,复旦大学古籍整理研究所研究员,博士生导师。

◎ 本文为2012年国家社科基金项目(项目批准号:12BZX062)、2012年上海市哲学社会科学规划课题(项目批准号:2012EZX001)、2013年国家社科基金青年项目(项目批准号:13CZJ012)系列成果之一。