张謇时代的南通教育

2016-09-05南通师范高等专科学校江苏南通226006

都 樾(南通师范高等专科学校,江苏南通,226006)

张謇时代的南通教育

都樾

(南通师范高等专科学校,江苏南通,226006)

清末民初,实业家、教育家张謇在其家乡南通展开了一系列示范性的兴学实践,将南通打造成当时中国学校教育的模范区,在建设各级各类学校、引进西方教育理念、推广国民教育体系等方面取得了令人瞩目的成就和鲜明的实践特色,受到海内外的广泛关注,产生了深远的影响。

张謇南通教育杜威学校

杜威夫妇一行与张謇、张詧、张孝若等合影(19201920年)

清末民初,著名实业家、教育家张謇在其家乡南通展开了一系列示范性的兴学实践,建立起一个从幼稚园、小学到专门学校、大学的完整的学校教育体系,在海内外产生了深远影响。1920年6月5日至8日,在中国巡回演讲的美国哲学家、教育家杜威应南通县中等以上学校联合会之邀,由江苏教育会副会长黄炎培、北京大学教授沈默君、东南大学教授陈鹤琴、刘经庶、王伯秋等人陪同,到南通考察、讲学。期间,他先后参观了南通的公共设施、慈善机构、各类学校和实业工厂,并在更俗剧场和唐闸公园进行了三场题为“教育者之责任”、“社会进化问题”和“工艺与教育进化之关系”的演讲。在听取了黄炎培、张謇及美籍基督教牧师、南通英化职业学校校长高诚身等人的介绍和现场观摩之后,杜威对当时的南通教育留下了深刻印象,因此,他在第一次演讲的开头部分对南通教育倍加赞誉、期许有加。他说:

今日所欲与诸君研究者,即教育者之责任,是向在宁、沪尝言之,今复欲于此问题,再加研究者,盖南通为中国建设师范最早之地,故言之弥觉亲切有味也,吾人每游一处,或有名胜风景,或有历史遗迹,或为祖宗游钓之乡,或为名士产生之地,辄低徊留之不能去,即去而尤思慕及之。今兹一度游通,觉此邦文物,吾后来殆眷恋不忘。而其最足印吾心目中者,厥惟师范教育。譬之在山之泉,不过涓滴,及其奔腾于山下也,流而为瀑布,汇而为江河,浩浩荡荡,灌溉千里。南通者教育之源泉,吾尤望其成为世界教育之中心也。[1]

后来,在其1929年出版的《苏维埃俄国和墨西哥、中国与土耳其之革命世界的印象》一书中,杜威又再次对张謇缔造的包括教育模范在内的“南通现象”给予了分析与评价。他说:

此人(指张謇)为了改革而曾从满族王朝内部未能成功地但英雄般地与这一王朝作过斗争。他发现他的计划被束之高阁,他的努力遭层层阻挠之时,他隐退到他的家乡而几乎是孤身徒手地开启了工业化和经济发展的进程。据记载,他创办了中国第一座最为严谨的棉纺厂以及最早的师范学校。鉴于它们之创新,中国在此之前从未有过这类事物的缘故,他碰到了些反对的声音和降灾祸于他本人及其地区的预言。而现在,这一地区是广为著名的中国的模范城。它拥有优良的道路,汽车连接各处的农村,拥有多所技术学校,怀有对盲哑人的关怀,甚至乞丐也在这个城市绝迹了。[2]

杜威对南通这座城市和它教育发展状况的褒扬之辞,是当时参观、考察过南通的中外人士的共同感受。当时的南通在以张謇为代表的一批社会转型时代的地方知识精英的努力推动之下,成为中国早期现代化的典范,“一个不靠外国人帮助,全靠中国人自力建设”[3]的模范城市。按照当时中外城市现代化的标准,其“模范”的内涵则包括了“地方自治、实业、教育、慈善、公益各种事业发达”。那么,“南通模范县”也就是“教育模范县”,不仅教育家杜威,当时众多的海内外知名人士,如美国教育家保罗·孟禄、推士、德籍教育专家卫西琴、梁启超、黄炎培、陶行知、陈鹤琴等和中外的媒体都对南通的教育发展有过高度评价。如,梁启超在1922年到南通参加中国科学社年会时曾说:“南通是我们全国公认第一个先进的城市,南通教育和各团体是我国教育界中之先进者,他们价值之高,贡献之大,国人共知。”[4]又如,1919年查尔斯·T·保罗在美国出版的《中国的召唤》一书中介绍南通现代化改革的10个标志性成就中,就有6个是教育方面的成就;而英文报纸《密勒氏评论报》主编J·B·鲍威尔在其专文《不受日本影响的南通天堂》中总结了“促成南通形成模范城市”的12个元素,其中3个是教育元素,后来该报更评价说“南通及其毗邻的垦牧区域在中国为教育最进步之区”。[5]

那么,当时南通教育的进步成就与特色主要体现在哪些方面呢?综观清末民初30多年的教育史,大致可以梳理出以下五点:

一是发端最早。19世纪末20世纪初,江海交汇的南通地方孕育出以张謇、沙元炳、王清穆、范当世、顾延卿、周家禄、韩国钧、李审之等为代表的一批知识精英,他们在青壮年时期大多做过洋务幕僚或接触过西学新知,并从科举时代的传统文人逐步转变为具有维新思想的改革者。因此,早在1894年,周家禄等人即在海门创办“白华中西书塾”,这成为南通新式学校教育的源头;1901年,普兴学校的浪潮掀起之时,顾延卿、沙元炳迅即在南通地方创办起两所小学堂。同时,张謇和沙元炳应两江总督刘坤一、湖广总督张之洞邀请,参与了清政府授意的学制讨论和省级地方兴学规划。他们提出的首重师范教育源头、立足国民教育发展、会通中西教育文化的主张,受到了部分保守迂腐或政绩惟上的地方官僚的强烈反对,义愤之下,他们回到家乡,依托他们创办的实业和社会力量,打算把南通地方建设成一个中国学校教育的示范区,所谓“以南通教育,树全国之模范”。[6]此后,最早由中国人自己创办的男、女师范学校,最早的盲哑学校、贫民学校、戏剧学校、纺织专门学校,以及最早的学校附设博物苑在南通应运而生,南通兴学声名鹊起。一方面,张謇的真知灼见和办学试验得到了张之洞、吴汝纶等改革派官僚的赞同和支持,并随着张之洞1903年晋京主持全国学制修订工作而融入到次年颁布的《奏定学堂章程》(即“癸卯学制”)之中;另一方面,如1906年两江总督周馥即在上清政府的奏折中报称:其辖域办学“以江宁、通州两处成绩最著”。[7]

通州民立师范学校校门(19021902年创办)

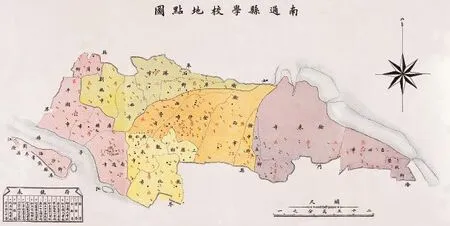

二是规划有序。1901年张謇参与清末新政和兴学规划时,在他撰写的《变法平议》之中提出了普兴学校、酌变科举、学堂先学图画、译书分省设局、权设文部总裁、明定学生出身等关涉教育改革的系统性建议。在“普兴学校”方面,张謇提出五年规划建议:第一年,各府州县先立一小学堂于城,附设寻常师范一班;第二年,四乡分立小学堂:府州县大者四十区,中三十区,小二十区;第三年,创办高等师范学堂;第四年,各省城立专门高等学堂;第五年,创办京师大学堂。主张“由各府州县小学、中学循序而至高等学堂、大学堂之序”,健全学制体系。[8]此后,张謇在南通兴办学校的过程中,遵循有序规划的兴学原则,1902年创办师范学校和初等小学,1905年建成高等小学、女子师范,1906年至1908年建设公立中学并在师范附设测绘科、农科、土木工科、蚕桑专科,1911年至1912年开办银行专修学校、商校、医学专门学校、纺织专门学校,1913年、1916年创办第一幼稚园、盲哑学校,1920年农、医、纺、商各校筹设南通大学(南通学院),成立农、医、纺三科。此外,还应地方建设需要先后开办了法政讲习所、国文专修科、巡警教练所、监狱传习所、镀镍传习所、女工传习所、职业学校、伶工学社、交通警察养成所等职业训练、培训机构。[9]由此,在清末民初的近20年时间里,南通创办起一个包括基础教育、师范教育、职业教育、高等教育、特殊教育乃至继续教育的完整的现代教育系统。同时,为科学规划、有序推进学校教育,1905年南通地区率先成立起“通海五属学务公所”,[10]对地方教育发展,在设定学区、建立管理机制、筹集办学经费、规定学校数量和建设标准等方面提出了明确的要求。如,1909年起为普及学校教育,按地域和人口设定了21个学区,规定在人口密度较大的城厢地域以16方里为单位,人口密度较小的垦牧地区以200至300户为单位设立一所初等小学,并依据初等小学毕业生1/10的人数设立高等小学和农工商小学。其中,单级初等小学每所办学规模80人,建芦障、纸窗的草屋5间,建筑费、常年费各300元。多级初小办学规模120人,建芦障、纸窗的单墙瓦屋7间,建筑费800元,常年费300元。高等小学和农工商小学每所办学规模分别为160人和90人,“建筑教室一级两间,八间特别教室,合级三间,器具一间,接待室、预备另课室各一间,教员寝室两间,食堂、厨浴室共五间,过道三间,又表门、厕所等四间,共屋三十间”,建筑费6000元。[11]由此,统一的规划和科学的实施为学校教育适应当时南通地方社会经济发展对人才培养的要求,更为南通教育的可持续发展奠定了坚实基础。

张謇夫人吴氏创办的张吴幼稚园(19201920年)

三是普及最速。南通教育的开创者,立足于救亡图强、智民兴邦的理想,积极倡导普及国民教育,所谓:“图国家强立之基,肇国民普及之教育”。[12]所以,兴学之初,在统一规划之中,南通尤其注重普及国民教育(义务教育)。以当时的通州城厢(不包括当时如、海、泰、崇各县、厅地域)为例,最初十年,小学的数量平均每年递增10所,1910年已达87所。到1920年,南通县初高等小学数量达到334所,义务教育普及率达到21.99%。[13]而据1930年度全国初等教育在校儿童统计,全国义务教育普及率为21.8%,才赶上南通县十年前的水平。[14]在普及义务教育方面更值得一提的是,自1911年起,南通成为了“我国第一个实施四年义务教育的县”。[15]其规划的大致情况如下:

(1909年张謇)在自治公所议本州教育两年未有进步,其本在教育未能普及,镇乡小学太少,无以供高等小学之取材。由是而上,影响遂及于师范、中学。故议州境方一万里,合有初等小学四百所。此按每所之地纵横二十五方里而言。计距校最远之学童为二里半,每日上学散学,行走十里,兼亦以是令学童练习勤劳也。而昨自崇明久隆镇至垦牧公司,是日小雨,乡僻道路,泥泞非常。念如十岁以内之学童,必不能胜此十里之行走。势有不便,则事必难通。拟改为每十六方里,设一初等小学,是为纵横四方里。[16]

(1911年)二月,张謇提议计划全县小学事,开特别大会。是时,学部定每县每二百户设一初等小学校,本县测绘局测全县既竣,按地度情,议定十六方里设一初等小学校,校设于十六方里之中便于四面而至之学童。计全县八千方里,除滨江临海、岸外草地,应设三百三十二校。完全成立,平均每校七十人,每年有六千人毕业,约十之一入高等小学,至少应设高等小学十二所。初等小学校已成立者八十七校,其在十六方里内有数校者作一校计算,应增二百七十九所校。议定责成各自治公所自本年起于五年内办成。[17]

在南通推进普及教育计划,依靠政府的强迫、士绅的倡导和民间的宣传、引导,实施比较均衡、规范和彻底。例如,据台湾史学家王树槐统计,清末民初江苏各地“废庙兴学”,不再典祀的寺庙被占用率吴县为67.8%,江都为50%,高邮为78%,邳县为30.9%,阜宁为71%,而南通则是100%,为全省、全国之冠。[18]南通“改淫祠为学堂”的做法震撼了大江南北,许多地方纷纷效仿,有力地推动了学校教育的普及。因此,民国初年南通与无锡、山西一起成为当时闻名全国的“义务教育模范区”。[19]对此,西方的观察者也特别看重,认为“(南通的)男孩女孩都能就读的现代小学——这一系统涵盖城镇及农村的三百多个单位,其分布之广泛,实施之高效是当时除了英属印度之外任何亚洲地区都无法匹及的。”[20]

四是严格教育。对学校教育本身,张謇提出:“究竟所教成之人,期收其何等效果?小必期其爱乡,大必期其爱国。爱乡则必期乡治,爱国则必期国治。若何能底于治,则欲谋普及教育,须注重严格教育。夫强迫教育,行政之事也;严格教育,则学校之事。”[21]因而,提出了“严格教育”的主张,要求学校师生努力成为“明公理、修公德、有礼法、不苟简”[22]的模范国民,并且他认为“除非南通州的每个人都成了模范人,否则,南通州这一地区还不能够是一个模范区域”。[23]为此,张謇时代的南通各学校均重视修身、法政、劳动和体育课程,尤其注重学校考勤、值日、卫生和礼仪。张謇本人曾说,考察办学质量首先要看学校厕所的卫生情况和寝室的整理情况。对此,曾在南通就读的美籍华人、教育家王裕凯回忆说:

各间寝室内,皆悬一值日表,每日由一人轮值,负责打扫清洁。啬师(张謇)到校时,必巡查一遍,戴白手套,如发现某一寝室不洁情事,即召见该值日生,加以训斥。尝谓:“此等小事,尚不能负责,遑论其他。”[24]

“严格主义”的教育也要求教师崇尚师德、严谨教学,所谓:“凡教之道,以严为轨”。[25]对此,张謇十分信任有基督教信仰的人,聘请他们管理地方事业,担任学校教师。美籍传教士华莱士·C·培根曾在《聚光灯下的南通》一文中记载说:“他任命一位女基督徒做孤儿院的负责人,还有一位基督徒担任了济良所的负责人,监狱的监管也有一位基督徒负责,五位基督徒(其中四位是留学生)在农学院担任教师。张謇让最优秀的一批中国人和一个传教士共同掌管慈善基金。这些都是出于对基督徒的美德的信任。”[26]“严格主义”教育更要求学生奋力学习、静心读书,所谓:“凡学之道,以静为轨。”[27]故此,张謇时代的南通教育以“学风纯静”而著称于世。

五是会通中西。当代学者在研究清末“新政”时指出:“作为‘新政大端’的学堂,一旦办起,就不得不讲求西学,于是中学与西学的关系问题,又成为方针上的重大争议。”[28]在这一问题上,张謇等人主张兴学之初先要统一思想认识,引进西方教育,所谓:“通理想于众人意识之中,善取法于各国参究之后”。[29]于是,在教育宗旨目标方面,1901年,“同光诗派”代表人物、张謇的同乡挚友范当世在其撰写的《通州小学堂宗旨》一文中率先提出:“凡为学之大纲有三:德育、智育、体育”。[30]进而,张謇将教育方针演化为两个层面:一方面,按照西方教育的普遍认识,提出要培养学生具备“国家思想、实业知识、武备精神”,[31]即现代国民应具备的德、智、体素质;另一方面,根据中国相对贫穷落后的现实,提出“一切政治及学问最低的期望要使大多数的老百姓都能得到最低水平线上之生活”,[32]即具备在工业社会之中生存的基本知识和技能。在学校建设方面,张謇认为“日本与我国同洲、同文、同种,改良学制在我之先”,“求师莫若日本”,[33]所以他在南通积极倡导从日本全面引进包括学制、课程、管理机构、师资培养等在内的西方教育体系:一是学制、课程和管理上移植日本明治政府颁布的各类教育法令;二是课本教材上创设翰墨林编译印书局,直接编译各种日文课本、专著;三是师资方面聘请日籍教师,校舍方面参照日本学校建筑。民国以后,张謇则又为他创办的各级学校和事业机构聘请了一批欧美专家。在教育思想、方法方面,南通率先推广赫尔巴特“五段教学法”“单级教授法”“设计教学法”等教学理论方法,推行“军国民教育”“农工职业教育”“平民教育”“乡村教育”等国民教育主张。因此,张謇时代的南通教育蒸蒸日上,充满了生机活力。1922年美国教育测量专家、科学教育法奠基人推士博士考察南通之后曾评价说:“在本国时曾接门罗博士函,告以中国社会如电影一般,无论何时代、何国家之状况,莫不纷然毕现。及至通境见张先生所办种种事业,皆能利用科学方法及手段处理之,甚为满意。”[34]而有关南通教育的声誉,1905年《绣像小说》连载的署名吴蒙、反映中国学校教育肇兴阶段世事百态的章回体社会讽刺小说《学究新谈》,就塑造了两个正直敬业、学通中西、精于教育的南通籍教师形象。在小说中对于这两位人物有这样的描写:

原来韩伯葵是南通州人,本是师范学堂出身,不但西文科学研究得精深,连中文也很用过一番功夫,诗词歌赋没有一件不出色。他当了西文教员,很不情愿,时常想改当中文教员,为保存国粹起见,实在也因目前的中文教员没有一位称职的。伯葵就只和钱谦甫莫逆。那钱谦甫也是师范学堂出身,和伯葵是同学,又是同乡,本领不相上下。只因谦甫早膺了教员一席,没工夫去研究科学,只这点不如伯葵。两人议论识见差不多好,说得上水乳交融了。这高等学堂原是一位大商家捐资创办的,打听着这两位教员本领好,便请在堂中,历换几次监督,都因他们二人教课认真,留着不放。[35]

上述描写,可以看到时人对南通教育进步的肯定。这一时期南通教育确实有着王国维、江谦、陈师曾、费玄蕴、吕思勉、屠寄、杨廷栋、朱东润、陈邦怀等一批学贯中西的名师大家,也造就和走出了白雅雨、白作霖、袁翰青、魏建功、蔡金涛、杨乐、李大潜、严志达等一大批知识精英。而小说塑造的韩伯葵、钱谦甫二人大概是南通教育和南通教师在中国近代文学中最早的文学形象了。

到1925年,南通城厢已建成初等小学329所,完全小学12所,中学5所,师范学校2所,职业学校4所,大学1所,基本实现了当年的教育规划。为此,张謇曾总结出南通兴学的三条基本经验,即“立之有本”“行之有方”“次第有序”。[36]1926年8月张謇怀着诸多未完的抱负离开了人世,今天在南通啬园他的墓前有他自拟的墓联:“即此粗完一生事,会须常伴五山灵”。诚然,虽说时代变换、沧海桑田,但五山与他同在,教育与他同在。

[1]《杜威博士演讲录》,《南通县教育会汇报》第八卷,南通翰墨林印书局1920年7月版。

[2][4][23][32]羽离子:《东方乌托邦——近代南通》,人民出版社2007年12月第1版,第331-332、177、165、53页。

[3][英]戈登·劳德:《江海关1912-1921年十年报告》,转引自徐雪竣等编译:《上海近代社会经济发展概况》,1985年1月第1版,第250页。

[5]南通市档案局编:《西方人眼中的民国南通》,山东画报出版社2012年12月第1版,第4、13、46页。

[6][21]《本会会长演说词》,《南通师范校友会杂志》(第四期),南通翰墨林书局1914年9月版。

[7]周馥:《江南办理学务情形折》,《秋浦周尚书(玉山)全集》(沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第九辑),台湾文海出版社1966年12月版,第513页。

[8]《变法平议》,李明勋、尤世玮主编:《张謇全集》(4),上海辞书出版社2012年12月第1版,第48页。

[9]《南通教育沿革略》,《南通县学事年报》,南通翰墨林印书局1925年8月版。

[10]“通海五属”即“通、如、海、泰、崇”,指南通州直隶州及下辖如皋县、泰兴县、崇明县、海门直隶厅。1907年学务公所按清政府要求分设为教育会和劝学所。

[11][16]《论通州乡镇初等小学事寄劝学所教育会函》,《张謇全集》(2),第254-255、254页。

[12][29]《通州师范学校议》,《张謇全集》(4),第62-63、66-67页。

[13]张孝若:《论江苏省义务教育书》,《南通县教育会汇报》(第九卷),南通翰墨林印书局1921年7月版。

[14]《第一次中国教育年鉴》(丙编),上海开明书店1934年2月版,第487页。

[15]瞿立鹤:《清末民初张啬公所规划的国民教育》,《南通张季直先生逝世六十周年纪念集》,江苏文献资料社(台湾)1986年9月编印,第117页。

[17]《本会沿革略》,《南通县教育会汇报》(第九卷)。

[18]王树槐:《中国现代化的区域研究——江苏省》,台湾中研院近代史所1984年6月版,第210~211页。

[19]熊贤君:《千秋基业——中国近代义务教育研究》,华中师范大学出版社1998年5月第1版,第100页。

[20]查尔斯·T·保罗:《中国的召唤》,《西方人眼中的民国南通》,第4页。

[22]《师范学校年假演说》,《张謇全集》(4),第74页。

[24]王裕凯:《啬师与我》,《南通张季直先生逝世六十周年纪念集》,第71页。

[25][27]《论严格教育旨趣书》,《张謇全集》(4),第208页。

[26]南通市档案局编:《西方人眼中的民国南通》,第28页。

[28]丁伟志、陈崧:《中西体用之间》,中国社会科学出版社1995年5月第1版,第305页。

[30]《通州小学堂宗旨》,《范伯子先生全集》(沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续编》第二十四辑),台湾文海出版社1975 年12月影印版,第261页。

[31]《师范章程改订例言》,《张謇全集》(5),第96页。

[33]《开学与教习监理致词》,《张謇全集》(4),第69页。

[34]《科学》第七卷第8期,中国科学社1922年版。

[35]吴蒙:《学究新谈》第十二回,《绣像小说》(第六十一号),商务印书馆1905年10月版。

[36]《南通师范学校十年度支略序》,《张謇全集》(6),第371页。