国外个人档案研究的理论与实践

2016-09-05夏莲春戴旸安徽大学管理学院安徽合肥230039

夏莲春 戴旸(安徽大学管理学院,安徽合肥,230039)

国外个人档案研究的理论与实践

夏莲春戴旸

(安徽大学管理学院,安徽合肥,230039)

个人在社会活动中产生的信息是社会记忆不可或缺的一部分,对其存档是保存社会记忆的必然要求。20世纪70年代,国外学者就已提出对个人文件进行存档的要求,个人档案研究已逐步成为国外档案学领域的一个新的热点。文章对国内外个人档案领域的文章进行梳理,希望为国内相关研究提供借鉴。

个人档案数字档案数字档案存档外国档案研究计量分析

基于个人活动所形成的个人信息、个人档案是社会记忆的重要内容,这些个人信息、个人档案的存档是保存和追溯社会记忆的重要组成部分。以对社会历史发展有重要影响力的历史人物为主体而构建的人物全宗,是我国档案信息资源的重要组成部分;以信件、家谱、日记等为主要内容的人物全宗,是历史人物个人档案的组成部分。然而,在全球重视保护个人数字遗产的大背景下,个人信息的存档应囊括每个社会人在其工作和生活中相伴产生的重要信息,作为公共文化资源重要组成部分的档案资源建设,需要以广大社会公众为依托。

国外很早就开始重视个人档案的建设,早在1971年,Walter Rundell就提出个人文件是否应该被保存的问题[1]。Richard J.Cox则肯定地指出个人档案是了解自己、家庭及时代的重要信息来源[2];基于上述认识,国外很早就开展了个人档案存档的相关项目,如美国的“Personal Digital Archiving Campaign”、“MyLifeBits Project”,英国的“The Digital Lives Research Project”及“The Paradigm Project”等,推动了国外个人档案建设的进程。实践的进步源于理论的指导与推动。本文中笔者将对国外个人档案研究与建设做出梳理和分析,进而对国内相关研究提供借鉴和参考。

1 文献分布统计分析

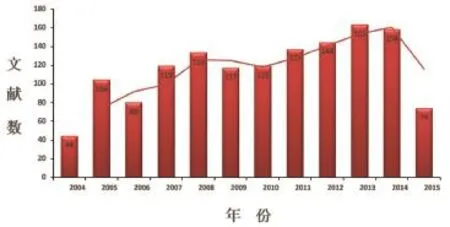

笔者选择权威引文数据库Web of Science作为数据源,以('personal archives'OR'archives documentation'OR'archives records')为检索词,在Web of ScienceTM核心合集中进行主题检索,截至2015年10月9日,共得外文文献5451篇,剔除重复文献和不相关文献之后得到文献1392篇。其年度分布如图1所示。

由图1可知,国外个人档案的研究成果始于2004年,此后大幅度提升,分别在2008年、2013年出现了研究的小高潮,标志着国外学者对个人档案研究的关注。从研究领域而言,国外从事个人档案的研究领域包括通信、计算机科学人工智能、电子工程、信息系统等(学科分类依据Web of Science数据库而定)。上述领域都意识到个人档案所具有的重要意义,并结合本领域实际对个人档案建设进行研究,如通信领域的学者认为个人信息、个人档案具有记录友谊、导航新媒体和建设文化资产三种功能[3]。同时,人工智能、电子工程等领域的学者探讨了个人日常驾驶经验记录在设计个人驾驶日记系统中的重要作用[4]。而计算机科学领域的学者则展示了手机多媒体功能在记录个人数字档案中的巨大潜能[5]。由此可见,个人档案研究受到众多领域的关注,建设意义重大。

图1 国外个人档案研究文献年度分布

为进一步明确个人档案的研究热点,笔者借助CiteSpace4.0分析工具,通过分析文献关键词,运用最小生成树算法,绘制出个人档案研究热点分布图谱,如图2所示。由图2可知,节点最大的关键词为archives,其次是archive,表明档案在学科结构中应用广泛,是研究的重点;除此之外,依旧重视对历史、文件和文件管理的研究。变革和文化也成为个人档案新的研究范围之一。而近几年也出现许多新热点,例如无形资产、信息科学以及数字档案等等,逐渐成为个人档案的研究重点。

2 档案学及相关学科研究视域下的国外个人档案研究概述

在概括梳理国外个人档案研究的基础上,笔者仍对档案学领域内的研究予以重点关注,并将其延伸拓展至“信息科学图书馆学”、“历史学”等相关学科领域,发现现有的研究成果主要集中在以下五个方面:

2.1个人档案的概念、内涵及建设意义

对于个人档案概念及内涵的研究,国外学者首先从个人文件的角度出发,Walter Rundell认为个人文件是大学档案馆收集的能够帮助个人从不同角度了解大学全貌的文件,包括个人的照片、信件、研究笔记等资料[6]。SteveWhittaker 和Julia Hirschberg从个人纸质档案的特性和价值角度对个人档案进行阐述,认为个人档案是人们保留的具有更高价值的那部分档案,并且部分个人档案具有独特性[7]。20世纪后期,计算机科学的飞速发展产生的信息爆炸影响了个人与组织对文件的转移和保存方式[8],也影响了个人档案的概念和内涵。Richard J.Cox研究了信息时代的个人档案,认为个人档案是反映个人工作生活的信息,既包含日记、家谱等传统记录,又包含电子邮件、网络日志等信息时代的记录[9]。Peter W illiams等人认为个人数字档案是指由个人创建或获取、积累和保存的非正式、多元化以及扩展记忆的集合,反映个人生活,属于个人本身[10]。而Donghee Sinn等人将个人存档定义为用户保存活动记录的行为,包括电子邮件及博客记录[11]。

对于个人档案的建设意义,绝大多数的学者都予以肯定,Walter Rundell指出大学档案馆应保存与大学密切相关的个人文件,首次表明对大学教授、教职工以及一些捐赠者的个人文件进行存档,对于全面展现校园活动具有重要意义[12]。Richard J.Cox则指出“收集是人类的本能”[13]。个人档案是人们与过去联通的桥梁,具有事务性、证据性和象征性的特征。他还对数字时代前的个人档案——卡彭日记进行解读,认为卡彭日记是记录生活、职业、家庭以及敦促完成学术项目的记忆装置[14]。Donghee Sinn等人认为个人档案提供了丰富的历史资料,在个人层面上,个人档案帮助创建者记住历史,在档案层面上,个人档案为子孙后代提供一个重现历史的机会[15]。

2.2个人档案建设目标

如上所述,正因个人档案具有重要的建设意义,从而引发了一些学者对于个人档案建设目标的探索,总体而言,包括以下三个方面:

图2 国外个人档案研究热点关键词图谱

首先,便于查找利用。在对个人档案建设的探索过程中,Kaye和Vertesi等人认为人们因便于查找而存档个人信息,而小范围的个人档案具有快速检索的优势。同时,他们还认为个人文件的积累会产生次级档案候补现象,不能全面快速检索个人档案[16]。Kerry Rodden和Kenneth R.Wood通过调查发现人们查看照片的频率随时间递减,如果不对个人照片进行存档整理,将会更难查找到这些照片[17]。可见,对个人档案存档可以提高检索能力,方便快速查找内容。

其次,建立“遗产”档案。Kaye 和Vertesi等人认为“遗产”档案是个人毕生事业的证明,是对个人成就自行建立的永久记录[18]。Richard J.Cox则认为有远见的个人会塑造文献“遗产”档案,保存自己和家庭的档案,这种“遗产”档案通过隐藏和公开两种方式进行保存[19]。Oscar Nalesini在分析Tucci的照片档案时指出,Tucci的个人“遗产”档案对于亚洲研究具有重要作用[20]。可见“遗产”档案不仅对于个人本身具有重要意义,对于社会研究同样重要。

最后,实现资源共享。Kerry Rodden和Kenneth R.Wood认为个人照片收藏应该为更多用户所熟悉,实现共享[21]。Kaye和Vertesi等人通过昆虫实验室案例向人们展示了个人档案的资源共享,个人收集的昆虫档案属于个人,并非公共资源。这种档案因其具有可访问性而成为“共享”资源,但其所有权及属性使其在根本上还维持个人档案的本质[22]。PeterWilliams等人指出个人档案关注个人,但是也包含政府信息或工作信息以及由第三方维护的信息[23],这些信息涉及的范围不仅与个人有关,应该被共享。

2.3个人档案的数字化

随着互联网技术的普及应用,个人档案的数字化研究逐渐成为更多国外学者研究的重点,他们从数字化存储模型、保存方式以及保存价值等方面深入研究了个人档案。在存储模型方面,Eric Freeman 和David Gelernter提出“人生流”的模型[24]。Karger等人则提出“干草堆”的理念[25]。在个人档案的保存方式方面,Toby Burrow s指出多数人将其通信、照片、视音频等个人文件保存在电子邮件、计算机及网络上[26]。而PeteWilliams等人认为收藏变得越来越“数字化”[27],人们将文档、数字图像以及视音频等数字信息保存在计算机系统之中,更加便于浏览和检索[28]。在个人档案的保存价值方面,Richard J.Cox认为个人数字档案存储、检索、获取方便,个人数字档案在个人和家庭中比在档案机构库中具有更大价值,发挥的作用更加明显[29]。Marshall按照来源、行动、处置这三种指标鉴定个人数字档案的相对价值,认为环境是区分个人档案是否有相对价值的重要指标;价值的形态随时间的变化而变化;同时,内在元数据才是决定个人档案价值的基本要素[30]。

此外,还有一些学者从个人数字档案的存储角度进行研究。其中,Toby Burrows认为个人数字档案的保存应建立数字信息库,将所有文件传输到库中,规范文件的数据格式,即类似于纸质档案的排序、归档和装盒过程[31]。Marshall认为网络存储廉价化使人们可以保留一切文件。而个人数字财产由于备份、共享等多种原因,会进行分布式存储[32]。正因如此,Marshall认为应该建立分布式存储目录,这包含两方面:记录任何文件副本版本和文件出处[33]。

2.4个人档案的管理

在对个人档案进行管理时,档案机构中的档案工作者应如何发挥自身优势?Cunningham指出档案工作者应同个人档案创建者建立“持久合作关系”,从而使档案工作者传授专业知识给个人档案创建者[34]。Richard J.Cox则指出档案工作者应编写和出版个人及家庭档案管理指南,指导公众管理个人档案,并同个人档案创建者或保管人保持沟通[35]。

与此同时,部分学者认为个人档案创建者或保管人应参与个人档案的管理。PeteW illiams等人发现对个人数字存档的关注会使个人从中获益。个人档案材料的管理、筛选应由个人档案创建者开展,他们与整个流程息息相关[36]。另外,Richard J.Cox则指出应授权个人管理个人档案文件。人们在个人利益、好奇心和自我认同的驱使下,会学习专业知识来管理其个人档案,个人所发挥的作用越来越明显。因此,让个人参与个人档案的管理不仅有利于自身专业知识建设,同时在机构库之外延伸了档案工作者的管理工作[37]。

面对数字化个人档案,Kerry Rodden和Kenneth R.Wood强调以高效、可靠和良好的方式管理个人照片系统,该方式包括两个方面:按时间顺序和缩略图分类展示照片,通过这两种功能,可简单浏览寻找目标[38]。Toby Burrows认为数字档案必须通过载体才能进行初步访问,数字档案必须保存在提供合适的浏览、搜索和显示功能的可访问存储库中[39]。Marshall指出不断增长的存储容量促使我们不断更新原有文件[40],这种无形的管理负担是个人数字档案面临的一个重大挑战,因此她提出管理数字档案的三种活动,即日常活动、社会活动和个人活动[41]。Donghee Sinn指出电子邮件是一种重要的管理工具,用户使用附件的形式给自己发送文件,并使用电子邮件元数据来保存、编目、组织和检索重要数据[42]。

2.5个人档案的具体实践研究

与个人档案研究相关的项目也相继开展,一些学者纷纷对这些项目进行研究。PeterWilliams对The Paradigm(Personal ARchives Accessible in DIGital Media)Project和The Digital Lives Research Project两个项目进行分析,他认为Paradigm项目专注于调查接收少数英国政客的个人档案,承担探索保存数字化个人档案的责任。项目管理者研究了政客个人档案的结构以期描述混合的个人档案,同时还思考了技术对个人档案在内容和结构上产生的影响[43]。另外,他指出Digital Lives项目旨在探索个人如何使用、组织和管理数字信息集合,并要求管理者和个人保管个人与家庭档案。该项目将数字手稿、网络存档及历史科学等领域内的专家和实践管理者与高校研究员联系起来,在世界各地出版其阶段性研究成果[44]。

同时还有其他学者也对Paradigm项目及Digital Lives项目进行研究。Toby Burrows认为网络时代不仅要获取、组织和保存个人档案,还必须方便研究人员使用,Paradigm项目很好地将获取、组织、保存和利用个人档案进行融合,宗旨在于开发最佳准则处理数字格式的个人文档及制度规范模板[45]。而Richard J.Cox则认为Paradigm项目意识到了研究和保护个人档案中的明显缺陷,认为该项目的资料主要还是来源于企业和国家档案馆[46]。Donghee Sinn等人认为Digital Lives项目解释了个人数字收藏与存储库之间的关系,并强调日常生活中个人档案的角色及其潜在价值。同时该项目还展望了存储库网络的两个任务:对机构、本地、区域以及国家收藏和学术领域个人档案的建设,以及由公众及其家庭成员保留的系列档案的推广[47]。

Jim Gemmell等人则对M yLifeBits项目进行分析,M yLifeBits项目由微软公司创建,是Vannevar Bush提出的Memex设想的实现,该项目包含两个部分,一部分是毕生存储试验,另外一部分是软件研究工作。Jim Gemmell等人认为MyLifeBits项目处理的是消息、电话、照片和音乐等文件的文件夹,这些文件夹具有内在的或潜在的元数据,而元数据通常是用户记忆的关键[48]。

3 国外研究对国内研究的启示与思考

国外对个人档案的概念及实践都进行了深入的研究,并且取得一定的研究成果,这些研究成果对于国内个人档案研究具有丰厚的借鉴意义。

笔者对国内个人档案研究进行了梳理。其中,郑里首次提出个人档案的概念,但并未给出具体定义[49]。王大德首次具体阐述个人档案的范围、作用及整理方法[50]。在个人数字档案研究方面,国内才刚刚起步,尹雪梅指出个人数字档案与传统档案共同构成个人档案[51]。此后,周耀林和赵跃提出个人存档的具体定义[52]。王海宁和丁家友则对M yLifeBits项目进行阐述,指出该系统所反映的档案思想包括前端控制和事由原则[53]。除此之外,与“个人档案”研究的相关文献少之又少。

可见,国内学者对于个人档案的研究关注热度较低,研究成果较少,同国外研究相比,还存在一定差距。笔者认为国内个人档案研究应侧重于三个方面。首先,重视个人档案理论研究。理论指导实践,目前国内尚未形成系统的个人档案管理理论,但个人档案作为档案事业的一部分,其理论建设应随档案事业发展同时进行,建立一套适合国内个人档案发展的理论是必然要求。其次,加强对个人数字档案的探索。国内个人数字档案研究起步较晚,现有研究成果较少,尚未形成整体、系统的研究框架,应构建系统全面的研究框架,做好个人数字档案的应用研究,将个人数字档案应用于实际生活之中。最后,加快个人档案管理人才培养。信息时代的个人档案建设不仅要收集相关信息,还要进行处理及分析,针对个人档案管理人员的不同需求,对他们进行不同层次的培训教育,培养高素质的管理人员。

个人档案研究涉及多学科的交叉,目前在国内已经吸引了一些专家学者的关注,但其研究尚未发展壮大。可以预见未来对于个人档案的研究可以运用不同学科的优势,为前期研究框架填充更加充实的内容,其研究成果也将更加丰硕。

[1][6][12]Walter Rundell.Personal Data from University Archives[J].American Archivist,1971(04):183-188.

[2][9][13][19][29][35][37]

[3]Katie Day Good.From scrapbook to Facebook:A History of PersonalMedia Assemblage and Archives[J].New Media &Society,2013(04):557-573.

[4]M.S.Ryoo,Sunglok Choi,Ji Hoon Joung,Jae-Yeong Lee,Wonpil Yu.Personal Driving Diary:Automated Recognition of Driving Events from First-person Videos[J].Com puter Vision and Image Understanding,2013(10):1299-1312.

[5]Florian Gueldenpfennig,Geraldine Fitzpatrick.Personal Digital Archives on Mobile Phones w ith MEO[J].Personal and UbiquitousComputing,2015(02):445-461.

[7]SteveWhittaker,Julia Hirschberg.The Character,Value, and Management of Personal Paper Archives[J].ACM Transactionson Computer-Human Interaction,2001(08):150-170.

[8]Jean M arie Deken.Electronic Recordkeeping:An Introduction[EB/OL][2015/10/13]http://www.slac.stanford.edu/pubs/ slacpubs/8000/slac-pub-8152.pdf.

[10][23][28][43][44]Peter Williams,Jeremy Leighton John,Ian Row land.The Personal Curation of Digital Objects:A Lifecycle Approach[J].Aslib Proceedings:New Information Perspectives,2009(61):340-363.

[11][15][42][47]Donghee Sinn,Sue Yeon Syn,Sung-M in Kim.Personal Records on the Web:Who's in Charge of A rchiving,Hotmail or A rchivists?[J].Library&Information Science Research,2011(33):320-330.

[14]曲春梅.理查德·考克斯档案学术思想述评[J].档案学通讯.2015(03):22-28.

[16][18][22]Joseph‘Jofish’Kaye,Janet Vertesi,ShariAvery,A llan Dafoe,Shay David,Lisa Onaga,Ivan Rosero,Trevor Pinch.To Have and to Hold:Exploring the Personal Archive[A]. In Proceedings of the SIGCHIConference on Human Factors in Computing System s[C].2006.

[17][21][38]Kerry Rodden,Kenneth R.Wood.How Do People Manage Their Digital Photographs?[J].Human Factors in Computing Systems,2003(05):409-416.

[20]Oscar Nalesini.Pictures from a Legacy:The Tucci Photographic Archive[J].Orientations,2014(45):54-61.

[24]Eric Freeman,David Gelernter.Lifestreams:A Storage Model for Personal Data[J].SIGMOD Record,1996(25):80-86.

[25]David Huynh,David Karger,Dennis Quan.Haystack:A Platform for Creating,Organizing and Visualizing Information Using RDF[C]SemanticWebWorkshop,WWW 2002,2002.

[26][31][39][45]Toby Burrows.Personal Electronic Archives:Collecting the Digital Me[J].OCLC Systems&Services: InternationalDigital Library Perspectives,2006(22):85-88.

[27][36]PeteWilliams,Ian Row lands,Katrina Dean,Jeremy Leighton Joh.Digital Lives:Reportof InterviewsWith the Creatorsof PersonalDigitalCollections[J].Ariadne,2008(55).

[30][33][41]Catherine C.M arshall.Rethinking Personal Digital A rchiving Part 2 Imp lications for Services,Applications, and Institutions[J].D-Lib Magazine,2008(14)Number3/4.

[32][40]Catherine C.Marshall.Rethinking Personal Digital Archiving,Part1 Four Challenges from the Field[J].D-Lib Magazine,2008(14)Number3/4.

[34]Cunningham A.The Archival Management of Personal Records in Electronic form:Some Suggestions[J].Archives and M anuscripts,1994(22):94-105.

[46]Richard J.Cox.Digital Curation and the Citizen A rchivist[J].Digital Curation:Practice,Prom ises&Prospects,2009: 102-109.

[48]Jim Gemmell,Gordon Bell,Roger Lueder.MyLifeBits:A Personal Database for Everything[J].Communications of the ACM,2006(49):88-95.

[49]郑里.清代地方机关、个人和王府档案[J].故宫博物院院刊.1980(03):74-82.

[50]王大德.个人档案初探[J].辽宁档案.1988(02):25-26.

[51]尹雪梅.从云计算到个人数字档案馆[J]山西档案.2009(02):18-22.

[52]周耀林,赵跃.国外个人存档研究与实践进展[J].档案学通讯.2014(03):80-81.

[53]王海宁,丁家友.对国外个人数字存档实践的思考——以MyLifeBits为例[J].图书馆学研究.2014(06):62-67.

夏莲春,女,安徽大学管理学院硕士研究生。研究方向为个人档案建设。

戴旸,女,武汉大学管理学博士,安徽大学管理学院副教授,硕士生导师。研究方向为档案信息资源建设,档案文献遗产保护。

The Study on PersonalArchives and DevelopmentAbroad

Xia Lianchun,DaiYang

(SchoolofManagementof AnhuiUniversity,Hefei,Anhui,230039)

The information and records that individuals produced in the society is an indispensable part of social memory.An inevitable requirement of preserving social memory is archiving the information and records.In 1970s,the scholar of abroad had put forward the requirement of archiving the personal documents.The research of personal archives has become a new topic in the field of archive in abroad.This paper analyzes the articles of personal archives in home and abroad, and hope to provide some references to the relevantdomestic research.

Personal Archives;Digital A rchives;Digital Archiving;Foreign Research Progress; Bibliometrics

G279.1