做好三个转变 实现能力立意

——高中历史复习教学的应然选择

2016-09-03钟汉尧温美英武平第二中学福建武平364300武平实验中学福建武平364300

钟汉尧 温美英(.武平第二中学,福建武平364300 .武平实验中学,福建武平364300)

做好三个转变实现能力立意

——高中历史复习教学的应然选择

钟汉尧1温美英2

(1.武平第二中学,福建武平3643002.武平实验中学,福建武平364300)

培养学科能力,增强学科素养是高中历史教学的重要目标。历史教师在教学中应该做好三方面的转变:由“教为主”到“练为主”;由“学会”到“会学”;由“教师成功”到“学生成功”。只有做到这三点才能实现能力立意,这也是国考背景下历史复习的必由之路。

高中历史;复习教学;转变;能力立意

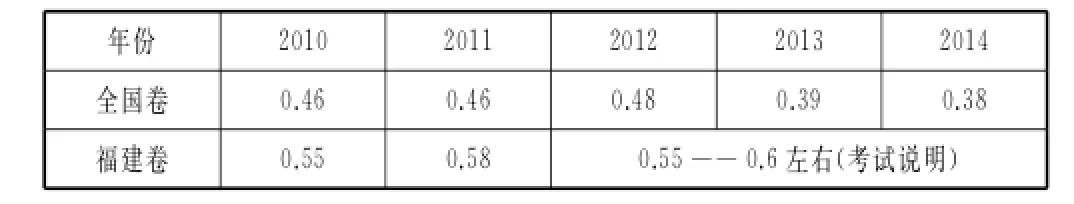

依据福建省考试说明以及国家考试中心公开出版的历年高考试题分析(全国Ⅰ卷),我对历史学科近年来全国卷和福建卷的难度值作了比较,数据如下:

年份2010 2011 2012 2013 2014全国卷0.46 0.46 0.48 0.39 0.38福建卷0.55 0.58 0.55——0.6左右(考试说明)

比较中不难看出,全国卷的难度值要远高于福建卷,平均相差在0.14左右,并有进一步拉大的趋势。历史高考试题难度值是与能力要求相关联的,可见,全国卷在能力和学科素养方面的考查,要远高于福建卷。为迎接全国卷的回归,我认为建立以能力提升为本的历史课堂教学必须做好三个转变。

一、由“教为主”到“练为主”的转变

从历史学科来说,掌握学科知识,培养学科能力,增强学科素养是历史教育的永恒价值。课标在教学目标中也明确要求:“在掌握基本历史知识的过程中,进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力;通过对历史事实的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动,培养历史思维和解决问题的能力。”英国学者在上世纪60年代就提出:历史是一种探究的方法而不只是一种知识载体,让学生学习运用史料作为历史证据,是新历史科理念的重点之一。这里所谓“让学生学习运用史料作为历史证据”,实际上指的就是学生历史能力的培养。学生只有通过不断地主动学习、积极参与“认知活动”才能初步掌握这些能力。这种“认知活动”,从教学角度说,是通过训练进行的。

高三历史复习课很大程度上是训练课。课堂训练的内容是什么呢?结合考试大纲的要求,训练的内容主要包括以下三部分。

1.学科知识的训练

学科知识是历史学习的起点,是学生能力提升的源泉。

(1)重要历史史实的准确识记,包括重大事件的复述、重要概念的记忆等。

(2)重大历史问题的全面理解,包括基本线索的梳理、阶段特征的概括等。

2.历史技能的训练

历史技能是高考考核目标之一,是培养学生掌握、运用历史和认识历史的基本方法。

(1)获取和解读信息的技能,包括阅读文字或图表材料,获取有效信息等。

(2)调动和运用知识的技能,包括辨别历史事实,分析历史结论等。

(3)描述和阐释事物的技能,包括能够表述历史梗概,发表历史观点等。

(4)论证和探讨问题的技能,包括归纳、比较或分析历史问题等。

3.历史学科素养的训练

对历史学科素养的考查,是全国卷的突出特点,当然应该成为课堂训练的重要内容。

历史学科素养包括民族精神、爱国情感、以人为本、崇尚科学、全球意识等内容,都应渗透到课堂训练的各个环节中。

以复习《英国代议制的确立与完善》一课为例,设计以下训练题,分别训练学生的学科知识、历史技能和学科素养。题1:根据教材结合所学知识,请你给“代议制”下一个比较准确的定义。(对重大历史概念的理解,属于学科知识的训练。)题2:阅读教材,找出英国代议制确立与完善过程中几件大事,按时间先后顺序编制大事年表,概述其特点。(通过阅读教材获取有效信息,属于历史技能的训练。)题3:英国代议制的确立对英国,乃至对世界产生了怎样的影响?对中国的民主法制建设有何启示?(运用史实解决现实问题,渗透了学科素养的训练。)

“训练”是知识巩固的最有效途径,教师在进行教学设计时,只有将它们摆在课堂教学的重要位置,才能真正提高教学的有效性。同时,我们还要根据学情对“训练”内容作认真甄别与筛选,“训练”的方式可以多种多样。我们的目标就是:教给学生的应当是经典而不是泥沙俱下,练习的应当是精品而不是滥竽题海。

二、由“学会”到“会学”的转变

让学生识记相关的历史知识,固然是一项重要内容,但是,历史教学更重要的任务是通过历史的学习,“进而使学生学会辨证地观察、分析历史与现实问题。”传统教学思想中,有一种观点,叫做授之以鱼,不如授之以渔,指的就是要教会学生学会学习。“教是为了不教”是著名教育家叶圣陶先生的名言,也强调了会学的重要性。学生在课堂中学习的知识是有限的,但如果他们通过教师的指导,掌握了基本的学习技能,面对高考试题中出现的新材料、新情境,就不会茫然不知所措。

突破定性思维,创新解题思路是拓展学生能力,教学生“会学”的重要途径。以复习《辛亥革命》一课为例,传统的复习方法就是从时间、背景、经过、结果、评价,逐项进行复习,这样能让我们的学生掌握这一重要的知识点,但只要综观近年来高考对这一知识的考查,就会发现这种“学会”是不够的,以辛亥革命一课为例,复习过程中我们引用了这样的“多元思维”题。

2011年是辛亥革命爆发100周年,武汉、南京和广州都进行了隆重的庆祝活动。你认为它们承办庆祝活动的根据分别是什么?其它城市也想开展这项活动,你认为还有哪个城市最合适,理由是什么?[1]

复习辛亥革命的评价时。

设计1:“史料解析”

胡绳主编的《中国共产党的七十年》是这样说的:“如果脱离中国近代革命史的全过程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。”设问:结合材料中的观点进行评论(要求:围绕材料中观点展开评论;观点明确,史论结合)。

设计2:你能从哪几种史学范式出发去评价辛亥革命,如何评价?

这样就既注重了学生的“学会”(知识与技能),又引导学生从不同角度分析历史事件,掌握不同的思维方法,把教学的着重点转到了学生的“会学”(能力与方法)上来。

三、由“教师成功”到“学生成功”的转变

课堂教学的目标是学生,教育的价值也最终要从学生身上体现出来。教师在教学中不能只考虑知识点是否完整,复习环节是否完成,而要更多地去关注学生学的情况,关注学生通过这堂课学习,是否有收获,是否有“成功感”,否则就是不成功的教学。

成功学理论认为:“每个人,包括每个学生和教师,都有追求成功的欲望,也都有实现成功所赖以存在的潜能。”[2]课堂上,教师要善于捕捉学生闪现的智慧火花,顺势激发学生的探究热情,引导学生主动开发自身的潜能,通过努力使成功欲望转化为成功现实。这样的课堂才是有活力、有生命的。例如,当复习到中国古代监察制度的演变时,我布置学生以小组为单位,讨论如何评价中国古代监察制度。一位学生的发言引起了我的注意,特别是他能以家乡的名人魏侃夫(元末明初时曾任武平县令,卸任后居住在今天万安镇)含冤被杀的故事,来说明古代监察制度的局限性。我深受启发,当即以他为组长,组织起一个历史兴趣小组,开展关于魏侃夫的社会调查,通过小组成员的共同努力,这份调查报告,在市级的小论文比赛中荣获二等奖。

学生如果发现教师课上所讲的都是自己已经知道的,或者是教学参考书上有的东西,就会兴味索然。如果我们为了符合某种“评价标准”(必须用现代教学手段)而将课堂教学的注意力放在如何使用投影、板书,如何加进影像等,那么,教学距离学生就会更远,就更难说有什么教学效率。这些形式主义的、不切实际的东西已经成了提高教学效率的思想障碍。[3]教师在进行课堂教学的时候,要特别注意这一点。

[1]2011-2012学年浙江省杭西高高三上学期11月月考历史试卷.[EB/OL].http://www.man fen5.com/sjshow/gz_ ls/g2012062723104018757855/

[2]周善恒,周润标.以激励全体学生追求并获得成功为价值定向——东莞市望牛墩中学整体性成功教育模式实验初探[J].教育导刊,1998(11).

[3]刘芳.提高教育教学质量的策略与方法[M].北京:中国和平出版社,2000.

(责任编辑:徐小敏)