关于史家村、横阵等仰韶墓地的研究及相关问题

2016-09-03王连德白陶方

王连德,白陶方,刘 军

(天水市职业技术学校,甘肃省伏羲文化研究会,甘肃天水741018)

关于史家村、横阵等仰韶墓地的研究及相关问题

王连德,白陶方,刘军

(天水市职业技术学校,甘肃省伏羲文化研究会,甘肃天水741018)

考古界对于史家村、横阵等仰韶墓地的研究主要是从两个方向进行的,即以墓葬资料来考察考古学文化的时空框架和研究史前时代的社会组织。但如何才能将墓地、墓区及墓葬等考古学的概念与部落、胞族及氏族等人类学的概念联系并对应起来,迄今是我们所面对的课题。部落、胞族及氏族是与血缘关系相关的古代社会组织,所以在研究中血缘关系鉴定不失为一种有效的方法。

史家村;多人二次葬;氏族墓地;母系大家族;血缘关系鉴定

在相伴而生的几类考古遗物——陶器、工具、饰品、墓葬及房址遗迹中,墓葬遗迹对于考古研究是十分重要的。而以多人二次合葬墓遗迹为主的史家村、横阵及元君庙仰韶墓地在众多的史前墓地中显得尤为特殊,因此有必要继续进行探究。

一、关于史家村、横阵等仰韶墓地的研究

史家村仰韶文化墓地的研究,开始于20世纪70年代后期。至20世纪80年代末时,关于墓地分期方面的文章有六至七篇,如张忠培先生的《史家村墓地的研究》,伊竺先生的《关于元君庙、史家村墓地的讨论》,陈雍先生的《史家墓地再检讨》和严文明先生的《半坡类型的埋葬制度与社会制度》等。[1]至于元君庙和横阵两仰韶墓地的研究,早在20世纪50年代末60年代初就开始了。关于前者,悟生先生、马洪路先生、张忠培先生及侯升先生分别发表文章,围绕张忠培先生执笔的著作《元君庙仰韶墓地》进行了论辩的。[2-4]关于后者,张忠培先生、夏之乾先生、邵望平教授及李文杰先生等针对墓地、墓葬成员所分别对应的社会组织问题进行了讨论。[5-8]

显然,以上的研究主要是在“时空框架”和“社会组织”两个方向进行的,前者符合地层学和类型学思想,后者与民族学、人类学材料相关。从地层学和类型学的角度看,一个墓地中不同墓葬的时间早晚可能是不同的,且其葬制及随葬器物也可能随之呈现出类型上的变化来,同时不同的墓地在文化类型上可能存在着联系,于是以墓葬资料来考察其考古学文化的时空框架,从而建立其文化谱系是为其首要作用和意义。[9-10]从现代民族学的资料看,埋葬制度与社会组织两者之间可能存在着联系,[11-12]正如美国考古学家宾福德(Lewis Binford)所言:“社会埋葬制度的形式和结构取决于社会本身的组织形式和复杂程度”。[13]因此,用墓葬资料来研究社会组织成为其又一重要作用和意义。[5-8]

下面就学者们关于以上墓地的一些研究进行具体介绍:

1.时空框架(包括文化谱系)方向

(1)史家村墓地。史家新石器时代遗址发掘于1976年。史家遗址中半坡类型的二次合葬墓有四十座,墓葬之间存在着丰富的叠压打破关系;史家村墓地墓葬内部的特点是,一座墓中人骨分层分排叠次垒放,有的墓中达多层数排。[14]

关于史家村墓地墓葬的分期,学术界提出过多种不同的方案。其中被认为较为合理的是张忠培先生的方案。[1]此方案依据地层学、类型学的基本理论与方法,将史家墓地的墓葬归纳为以年代早晚相区别的三期:属于一期的为M10、11、15、31、32、37、39、3、8,还有M2、7、34、40;二期的为M18、23、24、38,还有M9、25、35;三期的为M1、4、5、14、16、17、21、22、36,还有M27、28、29、42.与上述分期相对应的器物分别是:一期的III、IV式钵和IV式葫芦瓶等,二期的II式钵、VIII式罐、III式葫芦瓶等,三期的I式钵、V式罐、III式细颈壶和V、VI、VII式葫芦瓶等。[2]

(2)元君庙墓地。元君庙仰韶墓地是1958~1959年发掘的。元君庙的仰韶墓葬分为数排,除了被认为属于更晚类型的M438、M423、M460、M461外,[8]其余的53座墓中三分之二为多人二次合葬,少数为单人二次葬。[15]

关于元君庙墓地墓葬的分期,主要的方案是张忠培先生在其文章《元君庙墓地反映的社会组织初探》和著作《元君庙仰韶墓地》中提出的。张忠培先生根据墓葬叠压、打破关系,把元君庙仰韶墓葬分为三期,两大段。即第一期属第一段,第二、三两期合并为第二段。三个期别的墓葬分别为一期的M432、441、421、456、458、443、416、429、437、444、448、454、455、457、462、453、431及M464等,二期的M410、426、439、449、469、445、411、418、417、422、470、425、446、447、468、412及M413等,三期的M401、419、420、424、430、470、428、402、442、466及M405等。[16]

在对墓葬进行分期的基础上,根据墓地的布局元君庙墓地被分为年代关系平行的两个墓区。各墓区的年代顺序,同属一排的墓葬自北往南排列,同一墓区的各排则自东而西排列。最后可归纳为一句话:“三期、六排、两墓区”。[17]

(3)史家村、横阵、元君庙等墓地的综合。随着仰韶文化半坡类型的一些典型遗址如半坡、北首岭及姜寨于20世纪50至70年代的发掘,以上三墓地及其相关遗址的研究必然走向综合。

元君庙墓地M460和M461(属于多人二次合葬墓)中出土的葫芦瓶和史家村墓地的V、VII式葫芦瓶基本相同,M461的钵、罐也与史家村墓地的同类器物极为相象,再根据元君庙墓地层位及随葬器物的研究,其M460、461被确定在元君庙墓地第三期之后。除以上理由之外,还由于史家村墓地的I式钵和V、VI、VII式罐等器物的形制和元君庙第三期器物相似,因此可以认为史家村墓地的年代,当早可至元君庙墓地第三期,晚可到以M460、461为代表的时期。[9-10]

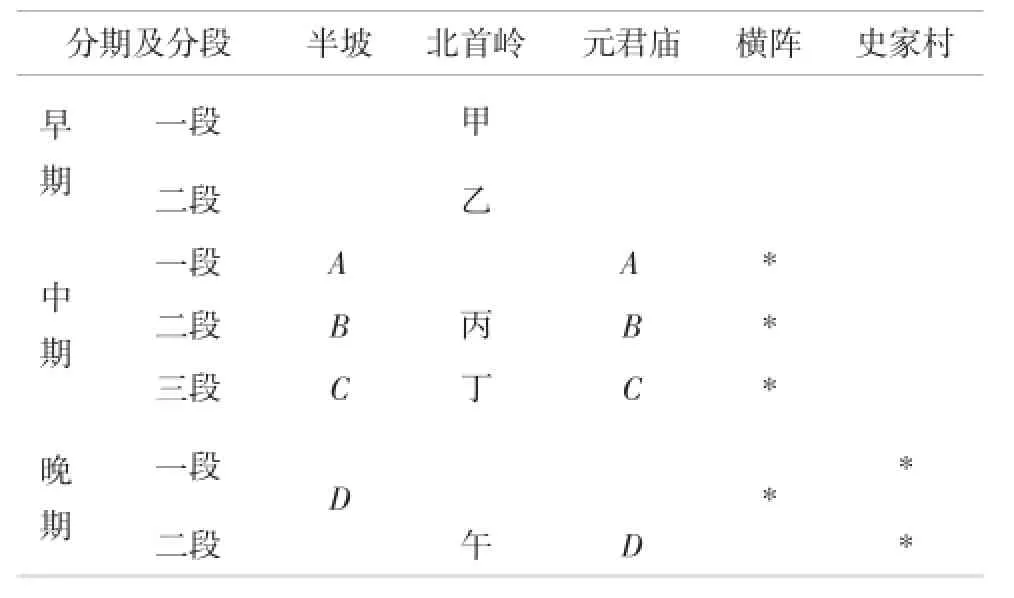

吉笃学先生的文章中将仰韶文化半坡期划分为早、中、晚三期,其详情如表1。一期主要是以平底瓶和直腹罐为主。二期主要是尖底瓶和鼓腹罐。三期是以葫芦瓶和高领罐为特点。早、晚期各分为两段,中期分为三段。元君庙和横阵都跨越其中、晚期,而史家村只属于其晚期。[18]

根据以上分期及其分段,元君庙的三个期别主要指是半坡中期一、二、三段,而其墓葬M423、M438、M460、M461被划归半坡晚期二段了。史家村的三个期别被划归为半坡类型晚期的一、二段了。王小庆先生的文章中将张忠培先生关于史家村的三个期别归并为史家类型的中、晚两期,即半坡晚期一、二段。[1]

表1 相关遗址的半坡期分期

2.社会组织(包括古代宗教观)方向

(1)史家村墓地。关于史家村墓葬成员所具有的社会组织,遗址的发掘者认为其多人二次合葬墓是母系家族特征的反映。[14]

(2)横阵墓地。横阵遗址也是1958~1959年发掘的。横阵遗址的多人二次合葬墓约15座,其墓地的特点是大坑套小坑。[19]

关于横阵墓地成员所具有的社会组织,大致有三、四种观点。夏之乾先生认为横阵是一处氏族墓地,而其三个大葬坑分属于三个“母系大家族”。张忠培先生认为横阵是部落墓地或胞族墓地,大葬坑为氏族墓地,而小葬坑则为母系大家族的墓葬。王珍先生认为其大葬坑属氏族,小葬坑则为对偶家庭的墓葬。李文杰先生的阐述更为详细,他在其文章《华阴横障母系氏族墓地剖析》中认为大葬坑内的死者都属于同一个母系氏族,小葬坑是在母系氏族内部血缘关系最近的亲族的合葬墓,即共同家族中属于妻方的氏族的成员的合葬墓。小葬坑内的死者包括数代姊妹、姨表姊妹及其子女,及其归葬的兄弟们,但不包括姊妹、姨表姊妹各自的丈夫。[5-8]《横阵仰韶文化墓地的性质与葬俗》的作者认为,横阵氏族对死者实行多人二次合葬墓与其原始的灵魂不死的观念有关。[20]

(3)元君庙墓地。元君庙的合葬墓内一般都在四人以上,最多二十人左右。

在关于元君庙墓地成员所具有的社会组织问题的讨论中,最有影响的观点也主要出自于论著《元君庙仰韶墓地》及文章《元君庙墓地反映的社会组织初探》。在该著作中元君庙仰韶墓地被认为是一处氏族——部落墓地,其所划分的甲、乙两墓区即为两个不同氏族的墓区。两个氏族间处于对婚状态,双边成员间具有姻亲关系。当时的社会被认为已迈入繁荣的母系氏族社会。[16]

元君庙墓地的居民被认为存在三级社会组织:以合葬墓为代表的一级组织;包含若干一级组织的,以墓区为代表的二级组织;包含两墓区而以墓地为代表的三级组织。与它们相对应的是民族学和人类学上家族、氏族和部落的概念。[17]

二、史家村、横阵等仰韶墓地研究之相关问题探究

1.相关的问题

考古学研究的基础是地层学和类型学。地层学核心是,较早形成的遗迹、地层一般为较晚的遗迹、地层打破或叠压;类型学核心是,某种遗存依时间早晚发展变化呈现不同的形态,这种发展变化的序列,要从地层上取得。[21]《元君庙仰韶墓地》和《史家村墓地的研究》都是以地层学、类型学为基础,将墓地中的随葬陶器进行分期后,尽可能地确定了各墓的期别,再由各墓期别所反映的相对年代关系,来确定各墓从早到晚的排列顺序。

我们认为以上研究中关于墓葬的分期是正确而有效的,且成果斐然;同时它对仰韶文化半坡期材料的丰富充实及史家类型的确立都具有重要意义。但其中关于史家村、横阵及元君庙墓地成员所具有的社会组织问题,仍然是我们面对的一个课题,该课题向我们提出的问题具体来说应该是:怎样才能将墓地、墓区及墓葬的概念与部落、胞族、氏族及家族等概念有效地联系并对应起来呢?

对于相关问题,作者也做过一定的解释。如作者认为,以上墓葬设置的时间有所不同,但它们在各墓区内由早到晚的排列顺序却是一致的。产生这种考古现象的原因,是该墓地的主人属于一个部落共同体,而各墓区则是包含在该部落内氏族的墓葬群。[21]

但是,假如我们将以上表述中的元君庙、史家村墓地所对应的社会组织由“部落”替换为“胞族”,是不是也可以解释得通呢?20世纪70年代后期,美国考古学家伊安霍德(Ian Hodder)用电脑进行过贸易方面的研究,他和其他一些学者都发现,在用电脑模拟贸易路线的过程中,不同的贸易过程在电脑中产生的模型很相似。因此他们认为,不同的过程形式可以留下同样的考古记录。[13]

而且仅就横阵墓地而言,如上所述,学者们的观点芜杂多样,有氏族墓地说,有部落墓地或胞族墓地说。对于其大葬坑有母系大家族墓地说,氏族墓地说(小葬坑则为母系大家族墓葬或对偶家庭的墓葬)等等。我们难以判断哪个是正确的。

2.相关问题的进一步探究

氏族(希腊语γενος)是指以血缘关系为纽带形成的社会共同体,它产生于大约旧石器时代晚期(蒙昧时代),其主要特征是:靠血缘纽带维系,实行族外婚等。[22]71-97胞族(希腊语φρατρια),一种兄弟关系的团体,或由同一部落中两个或两个以上的氏族联合而成,或由一个原始氏族分裂而来。胞族是氏族组织的自然产物。[22]100-115部落形成于原始社会晚期,是由同一血缘的两个以上的氏族或胞族组成的。部落有较明确的地域、方言、宗教信仰和习俗等。[22]116-134

部落、胞族、氏族及家族等概念皆出自于人类学家的著作,例如摩尔根的著作《古代社会》。墓地、墓区及墓葬属于考古学范畴,部落、胞族、氏族及家族等属于人类学、民族学范畴,要将不同学科的概念联系并对应起来,应该需要一个“中间环节”,这个中间环节类似于美国人类学家宾福德的“‘中间理论’”。[13]

这里中间环节的意思应该举例说明。如临夏大河庄、秦魏家齐家文化遗址中墓葬的随葬品数量上的悬殊,使我们推测当时的社会是一个财富不均的不平等社会。[23]而要把这个现在的考古资料跟过去的社会现实联系起来,则需要如此一个中间环节:随葬品的数量和品质与死者的社会和经济地位相关联。

利用墓地、墓区及墓葬等考古学资料推断、复原古代的部落、胞族、氏族等社会组织时,人们通常运用什么样的中间环节呢?长期以来许多学者在这一领域运用民族学材料进行类比研究,[5]但是这些材料所记录的事件的社会背景与史家村、横阵及元君庙墓地的在时空上相距甚远。例如,相关的文章《云南永宁纳西族的葬俗——兼谈对仰韶文化葬俗的看法》,和《佤族的葬俗对研究我国远古人类葬俗的一些启发》两篇的材料,都是作者分别对他们所调查的民族的近、现代还保留着的葬俗所做的记录;摩尔根的《古代社会》的材料来源也不过一、两百年(有关印第安人社会组织的)至两、三千年(有关古希腊、罗马社会的)。这样就产生了如下问题:这些材料的背景多数为父系或父权制时代,跟仰韶早期的社会组织可能有很多不同点;这些材料反映的社会组织跟文明社会已经处于同一个时代,尽管它们可能处在其边缘地带,但还是不免会受其影响。如此看来,要建立这个中间环节或中间理论还需要一个假定:这两组不同时空中的同类型或相同的墓葬反映了同类型或相同的社会组织。显然,这个中间环节很难说是多么可靠的。

3.相关问题的解决方案

要使这个中间环节变得坚实可靠,就要弄清以上墓地、墓区、墓葬成员所具有的古代社会组织究竟是不是部落、氏族、家族。因为部落、氏族、家族是与血缘直接或间接有关的古代社会组织,所以要弄清上述问题首先就是要对墓地、墓区、墓葬中的人骨进行生物学意义上的身份鉴定,以便确定他们之间的血缘关系。

科学的进步与科学研究的技术手段的进步是密不可分的。它包括新的技术的运用,实验的设计及其结果的分析等。近年来分子生物学、分子人类学等的发展,给人们提供了一种全新的、更科学有效的身份鉴定手段——亲缘鉴定(parentage identification)。亲缘(指血缘关系)[24]1105鉴定是指应用医学、分子人类学等自然科学的方法,主要通过人类遗传标记的检测,并根据遗传学理论分析其检验结果,对相关父母与子女之间是否存在生物学亲缘关系所作的判定。其主要依据为遗传特征是受遗传基因控制的一种遗传性状。其原理为孟德尔遗传规律(子代半数染色体来自于父亲,半数来自于母亲,而DNA遗传标记位于染色体上)和非孟德尔遗传规律(Y染色体来自于父亲,线粒体m tDNA来自于母亲)。[25]

其中利用骨骼鉴定的方法之一是以PCR(聚合酶链反应polymerase chain reaction)而进行的DNA的多态性分析,包括PCR扩增X、Y染色体同源特异片段鉴定性别、分析STR和mtDNA识别个体等。[25]因为人骨中的DNA在干燥的环境中能保持达3至5万年之久,所以这项技术对新石器时期的墓葬考古是完全可用的。德国慕尼黑大学的史旺特帕博教授曾提取到木乃伊、“冰人”、猛犸象及尼安德特人等的DNA.在国内类似的工作近年来也在进行,如:2003年复旦大学人类学研究中心等单位从3200年前的新疆哈密古人头骨中提取出DNA,2009年中国农业大学生物技术国家重点实验室等单位从4300~3900年前的山西陶峙遗址人骨中提取出DNA。[26]相关的研究在国内外已经取得了很大的进展。[27]

要对墓葬中人骨之间的血缘关系进行鉴定,需设计出其最简约化的实施方案。试想,母系家族墓葬成员之间生前可能存在的相当于现代意义上的关系:女性之间的有姊妹(包括姨表姊妹)、母女(包括“姨母女”)关系等,男女之间的有母子(包括“姨母子”)、兄弟姊妹(包括姨表兄弟姊妹)及舅父外甥女关系等,男性之间则为兄弟关系和姨表兄弟关系等。对偶制从妻葬家族墓葬成员之间生前可能存在的此类关系:女性之间的同上;男女之间的有女婿岳母、夫妻及父女关系等,男性之间有岳父女婿及连襟关系。父系家族墓葬成员之间生前可能存在的此类关系和对偶制从妻葬家族墓葬成员之间的关系正好呈男女性别上的对称状态:男性之间有兄弟(包括亲堂兄弟)、父子(包括叔伯侄子)关系等,男女之间有母子、夫妻关系(包括叔嫂一类关系)及公爹儿媳关系等,女性之间只有公婆儿媳及妯娌关系。

筛去那些鉴定难度较大的血缘关系,只需对直系“纵向”的血缘关系进行鉴定:墓葬成员之间如有母女、母子关系而无父子关系者,则为母系家族;如有母女、父女关系而无父子关系者,则为对偶制从妻葬家族。如无母女关系,有母子、父子关系者则可视为父系家族。以上诸类型也可归并为寻求两种关系的鉴定:有无母女关系,有无母子关系。两者都得到肯定答案时为母系家族,前者肯定后者否定时为对偶制从妻葬家族,前者否定后者肯定时为父系家族,具体如表2.

表2 墓葬内的亲缘(关系)与墓葬所对应的家族类型的关系

此法还可以用于进一步确定两个族群之间有无通婚关系,从而确定其人群所具有的的社会组织等级:两个内部不通婚的母系族群之间如果存在父子或父女关系,则可判定为双方具有通婚关系,再根据氏族的外婚制原则可推断两者不在一个氏族内。两个内部不通婚的对偶制从妻葬族群之间如存在母子关系,按照同理可以推断两者具有通婚关系而不在一个氏族内。两个内部不通婚的父系族群之间如果存在父女或母女关系,可判定他们不属于同一个氏族。

此处“不在一个氏族内”的案例,都可以理解为两族群共同构成的更高一级的族群为胞族或者部落,反之可能为氏族。它们到底属于胞族还是部落,还要从其时空关系上进一步讨论。但是须知早期的同一胞族内的成员是不允许相互通婚的,这是由于胞族通常是由一个原始氏族分裂而成的,而他们都可以和另一胞族内的任何一个氏族的成员通婚。后来随着胞族的扩大、胞族内氏族数量的增加,这个禁规被取消了,只剩下本氏族内通婚的禁规了。[22]100-115

下面我们就以横阵墓地为例进一步讨论:

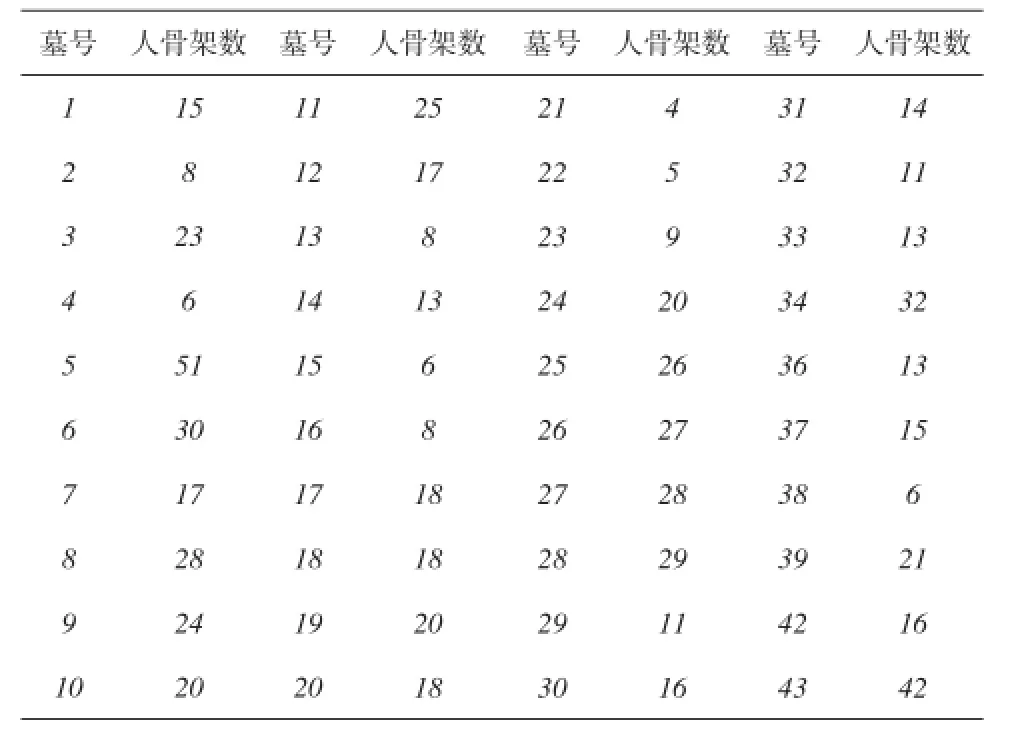

横阵墓地的15个小葬坑分布于三个大葬坑甲、乙、丙内,它们的数量分别为7个(共含42具人骨架),5个(共含44具人骨架)和3个。关于小葬坑内部的检验:我们可以对三个大葬坑甲、乙、丙中任一小葬坑(作为样品)的人骨进行亲缘鉴定,寻找其内部的母子、母女关系,并根据鉴定结果确定其群体的性质是属于母系家族,对偶制从妻葬家族还是父系家族。关于同一个大葬坑内部各小葬坑之间有无通婚关系的检验,是可以免去的,这是由于一个小葬坑内的人数平均为6至9人,我们认定它不是氏族组织,而是氏族内部的家族组织。

所以下一步的任务是关于大葬坑之间有无通婚关系的检验。根据小葬坑所对应的家族类型的不同可分为三种情况,具体如表3。

表3 小葬坑成员的家族类型、大葬坑间的通婚与大葬坑、墓地成员的社会组织的关系

(1)如果大葬坑内部的小葬坑被确定为母系家族,且这三个大葬坑之间具有通婚关系,根据部落内可通婚的规则我们认为这三者组成了一个部落,而每个大葬坑为(母系)氏族。如果其内部的小葬坑为母系家族,且三个大葬坑之间无通婚关系,就会有两种结果:或者根据氏族内部通婚的禁规,认为三者组成了一个(母系)氏族,而每个大葬坑为母系大家族;或者根据早期的胞族内部通婚的禁规,认为三者组成了一个胞族,而每个大葬坑为(母系)氏族;最后的判断只可在鉴定后才能做出。不过我们认为早期的胞族跟氏族在本质上没有太大的区别,因为它只是原有的氏族扩大和分裂的结果。

(2)如果大葬坑内部的小葬坑被确定为对偶制从妻葬家族,下一步对检验结果的分析方法同上,即若大葬坑之间存在通婚关系,则小葬坑、大葬坑及墓地所对应的社会组织应该为对偶制从妻葬家族,(母系)氏族及部落。若大葬坑之间无通婚关系,其对应的社会组织或者为对偶制从妻葬家族,对偶制从妻葬大家族及(母系)氏族,或者为对偶制从妻葬家族,(母系)氏族及胞族。

(3)如果大葬坑内部的小葬坑被确定为父系家族,且这三个大葬坑之间具有通婚关系,则可判定大葬坑为(父系)氏族,三个大葬坑组成了胞族。这种判定是根据晚期的胞族内部已无通婚的禁规而作出的。但我们认为横阵墓地属于这种情况的可能性不大,因为父系时代组成一个胞族的氏族数量是很大的,组成一个部落的氏族数量就更大。[22]319-345如果大葬坑内部的小葬坑被确定为父系家族,且这三个大葬坑之间没有通婚关系,则小葬坑、大葬坑及墓地所对应的社会组织分别为父系家族,父系大家族及(父系)氏族。

至此,我们在小葬坑性质的基础上进一步利用大葬坑之间的通婚关系,就可靠且较为有效地解决了如何判定大葬坑及墓地成员具有何种社会组织的问题。

对以上方案还需补充几点:

第一,还可以利用多代或隔代亲缘关系研究以上问题。此时,母系家族、对偶制从妻葬家族的母女关系和父系家族的父子关系也是有效的,且它们的鉴定可以通过分别对其母女关系、父子关系的递推来完成。

第二,同样的方法可以推广到元君庙墓地各级单位的成员所具有的古代社会组织的研究中去,不过需要将前者的小葬坑、大葬坑及墓地分别与后者的墓葬、墓区及墓地对应起来进行鉴定。

第三,这种鉴定的代价相对高了一些,但只需选择少量典型的墓葬、墓区、墓地作为样品施行就足矣。其结果可以成为建立考古学范畴(限于半坡期)跟人类学范畴对应关系的理论基础之一,也可以作为今后理解此类问题的范本。

4.相关问题的拓展

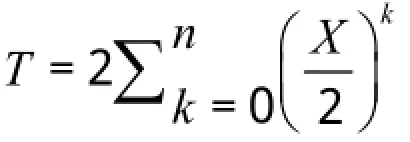

如果进一步要考问关于元君庙墓葬、墓区成员的繁衍代数(指该级别的社会组织的所有成员为同一祖先的后代的代数最大值)与其社会组织级别的对应关系问题,下面的方法愿与诸君商榷。根据张忠培先生关于元君庙M405的观点,在以下方程中该墓葬成员总人数T=13,繁衍代数n=k=3.[9]

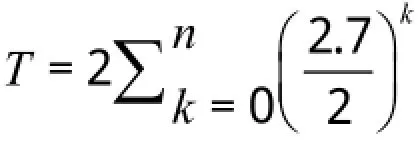

由此可以解出X 2.7,即彼时彼地一个妇女所有的孩子中平均约有2.7个能存活下来。假定他们中平均有一半为女性,并且可能以同样的比例繁衍下去,则生育k代后总人数为:

当k=3时,T=13.26(其中第3代为5人);当k=4时,T=19.90(其中第4代为6至7人)。这应该为新石器时代一个家族几代人的人口数量了。代数较多时,由于人口增长的不稳定性,应采取较为保守的估计:

利用积分求和时,其上限和x一致。当积分下限取0,x=10时,J=127.33;x=11时,J=174.23(其中第10代为40人,第11代为54人左右,两代之和为94人)。这里差不多是一个氏族多代人口的数量了。

虽然可以依据估计的人数推测他们的繁衍代数及其社会组织的级别,并且得到一个有关社会组织级别的参考性数据,但实际的人数会因具体情况不同具有较大差异,以至于难于作为推测其社会组织级别的依据。具体说来,某一级社会组织的人数随自然、社会的变化波动较大,而其所有成员的繁衍代数在既定观念支配下变化较小。

表4 史家村仰韶墓地各合墓葬人骨架数统计[7]

[1]王小庆.论仰韶文化史家类型[J].考古学报,1993,(4):415-434.

[2]悟生.元君庙仰韶墓地(黄河水库考古报告之四)评介[J].考古,1984,(7):670-671.

[3]马洪路.元君庙墓地的分期与布局——《元君庙仰韶墓地》商榷[J].中原文物,1985,(1):35-41.

[4]侯升.元君庙、史家村仰韶墓地刍议[J].北方文物,1988,(1):15-19.

[5]张忠培.关于根据半坡类型的埋葬制度探讨仰韶文化社会制度问题的商榷[J].考古,1962,(7):377-380.

[6]王珍.略论仰韶文化的群婚和对偶婚[J].考古,1962,(7):382 -384.

[7]夏之乾.关于解释半坡类型墓葬制度的商榷[J].考古,1965,(11):582-584.

[8]李文杰.华阴横障母系氏族墓地剖析[J].考古,1976,(3):173 -174.

[9]张忠培.史家村墓地的研究[J].考古学报,1981,(2):147-164.

[10]北京大学历史系考古教研室.元君庙仰韶墓地[M].北京:文物出版社,1983.

[11]宋兆麟.云南永宁纳西族的葬俗——兼谈对仰韶文化葬俗的看法[J].考古,1964,(4):200-202.

[12]李仰松.佤族的葬俗对研究我国远古人类葬俗的一些启发[J].考古,1961,(7):371-374.

[13]唐际根.欧美考古学理论的发展与所谓“理论流派[M]南京师范大学文博系.东亚古物.北京:文物出版社,2005:229-246.

[14]西安半坡博物馆,等.陕西渭南史家新石器时代遗址[J].考古,1978,(1):41-54.

[15]张忠培.黄河流域史前合葬墓反映的社会制度的变迁[J].华夏考古,1989,(4):94-102.

[16]张忠培.元君庙墓地反映的社会组织初探[C] 中国考古学会第一次年会论文集.北京:文物出版社,1978:23-31.

[17]张忠培.答(元君庙仰韶墓地)商榷[J].中原文物,1985,(4):30 -39.

[18]吉笃学.渭水流域仰韶文化半坡期遗存分期及相关问题研究[D].西安:西北大学,2002.

[19]黄河水库考古工作队陕西分队.华阴横阵发掘简报[J].考古,1960,(9):5-11.

[20]邵望平.横阵仰韶文化墓地的性质与葬俗[J].考古,1976,(3):168-172.

[21]侯升.元君庙、史家村仰韶墓地刍议[J].北方文物,1988,(1):15-19.

[22]摩尔根.古代社会[M].北京:商务印书馆,1977.

[23]黄河水库考古队甘肃分队.临夏大何庄、秦魏家两处齐家文化遗址发掘简报[J].考古,1960,(39):9-15.

[24]中国社科院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2005.

[25]王保捷,侯一平.法医学[M].北京:人民卫生出版社,2013:173-218.

[26]李红杰.中国北方古代人群Y染色体遗传多样性研究[D].长春:吉林大学,2012.

[27]常娥,朱泓.古代人骨的分子考古学研究现状与展望[J].南方文物,2008,(2):16-19.

〔责任编辑王小风〕

K21

A

1671-1351(2016)01-0055-06

2015-12-10

王连德(1963-),男,甘肃天水人,天水市职业技术学校(一分部)讲师。