电视儿童广告的真实性分析*

2016-08-29郑蓓

郑 蓓

作者简介:郑蓓,南京师范大学新闻与传播学院教师,491337650@qq.com。南京,210097

电视儿童广告的真实性分析*

郑蓓

内容提要本研究通过对儿童广告真实性的分析,从儿童广告的意图真实和生活方式真实两个维度,考量当前儿童电视广告的真实水平。儿童广告的不真实分为四类:故意欺骗、夸张误导、情感暗示及儿童不现实的生活方式。其中儿童不现实的生活方式包括儿童广告中场景的不真实、儿童行为的不真实、儿童语言的不真实、儿童语言的不真实和儿童服饰的不真实五个方面。通过对212个儿童广告样本的内容分析,可以看出当前儿童广告存在严重的不真实的情况,儿童的生活方式被异化,儿童意识在儿童广告的内容和传播上都欠缺。

儿童广告广告真实性虚假广告

广告大师奥格威在半个世纪前,就在《一个广告人的自白》中提请大家注意广告的社会责任——讲事实,不欺骗,不低俗。近半个世纪以来,广告的欺骗性和真实性被不断地讨论,讨论的问题主要围绕着广告应该提供的期望、普通消费者应该获得的规范信念以及通过各种外在途径可以表现的事实等方面。儿童广告中的研究表明,广告诚信系统的消解是当前儿童广告面临的最重要的伦理失范,广告的虚假与夸大、广告抬高了商品价格、利用产品本身信息与儿童信息之间的不对称诱使儿童购买产品等现象,侵害了消费者的合法权益。

概念界定与分析框架

自20世纪六七十年代开始,广告真实性的研究开始引起人们的关注,研究者将广告的虚假分为两类,一类属于操作性的定义,即广告的虚假源于广告中呈现的欺骗行为,“通过谎言的行为和虚假陈述误导消费者。”①另一类属于行为性的定义,即“广告是否具有欺骗性源于消费者对广告的认知”②。

《加拿大广告标准准则》及《加拿大广播电视儿童广告准则》第一条的规定:“儿童广告”指在儿童节目前后或其中插播的任何有偿商业信息。美国《儿童广告自律规则》规定:儿童广告是指面向12岁以下儿童的广告,无论其使用何种媒介,包括印刷、无线或有线电视、广播、录像、店头广告、网络广告以及包装。我国目前尚无正式的儿童广告定义,学界一直沿用的是《国家工商行政管理局广告审查标准》(1994)第37条中的定义:儿童广告是指儿童使用的产品或有儿童参加演示内容的广告。

从上述各类文件规定中可以概括出儿童广告的特征:广告的诉求对象为儿童。因而儿童电视广告是规范的重点。本研究对儿童广告的界定是:直接以12岁及以下儿童为诉求对象、或以12岁以下儿童为广告形象的商业广告。本研究将儿童广告中的真实分为意图真实和生活方式真实两个维度,其中儿童广告意图的真实分为三类:

第一类是虚假的故意欺骗。广告提供虚假的质量和数据,通常还存在演员表演。根据广告提供的功能和数据解释,这类广告分为没有解释、无意义的解释、部分解释和解释充分四级。以下四种表现均为虚假的儿童广告:

1.偷换概念:以异乎寻常的低价宣传某一物品,吸引消费者的注意力,然后宣称可以通过更多的附加产品提升产品的质量;

2.片面描述:对产品的部分而非全部内容加以说明或说明广告产品的某些事实而省略其他信息,如“买一送一”中对送的“一”缺乏解释;

3.虚假数据或证明:虚假数据是指产品的成分、奖项等是虚假或模糊的,或者没有提供任何解释性的证明。虚假的证明是指广告暗示产品被名人或权威认可或被某些人使用后效果好,或者暗示这些推荐人具备某种专业知识,或者盗用专家的名誉,而实际并非如此,如,医药广告中穿白大褂,戴眼镜的演员;

4.形象歪曲和虚假表现。运用摄影技术或电脑技术突出产品外观。

第二类是夸张的误导。根据夸张与事实的差别的程度分为完全不可能、几乎不可能、有部分可能和客观四级。夸张的误导包括两种形式:

1.在广告语种出现“十分”、“最”、“极其”、“第一”、“首创”等描述定语;

2.在表述产品质量时夸大产品的神奇功效,而所夸大的这些功效明显与产品性质不符,或在实际中无法实现;

第三类是无作为的暗示。即广告中通过情感的渲染或者品牌的口碑效应,把描述转移到消费者身上而不是产品上,激发消费者的情感需求,例如“你值得拥有更好的”。

第二个维度是儿童广告中表现出的与儿童真实生活方式的一致性程度,即通过广告展示的是否是不可能出现的生活方式或与生活事实不一致的生活方式。

儿童生活世界是儿童意义的完整展开:既包括儿童当下状况及体验,又包括儿童当下状况及体验的发生境域。广告“要源于又要融入于儿童的生活……并指引儿童向着积极的进步的生活方向发展。”③儿童真实的生活应当是非成人化的,应当是儿童熟悉的而非陌生的,是流畅有序而非呆板模式化的④。

可以从以下五个方面考察儿童广告在生活方式上的真实程度:

1.儿童广告中场景的真实程度。“生活总是发现自己处在某些环境中,总是发现自己处在充满物和人的环境中。……所谓活下去就是活在此时此地,此时此地是特殊的”⑤,儿童应当生活在熟悉的有序的场所,例如家中、学校、社区等,而不是虚幻的摄影棚或者外太空等不真实的情境。根据广告中发生的场景与儿童生活的真实程度,可以将广告场景的真实性按照从不真实到真实的次序,分为四级:虚拟—摄影棚—非儿童生活化的场景(例如草原、办公室等)—儿童生活场景等。

2.儿童广告中儿童行为的真实程度。儿童的真实行为应当以游戏和学习为主,儿童与成人间应当有亲密的互动(亲吻、拥抱等);吃喝不应当成为儿童生活的焦点,舞台表演和各类比赛也不是儿童真实生活的写照;儿童广告中儿童表现出的明显的成人化倾向行为(如开会、驾驶),或者仅仅充当产品的展示者的行为更是完全不真实的。根据广告中儿童行为与儿童年龄的匹配程度,从不真实到真实分为四个层次:产品展示者—成人化行为(如开会、驾驶)—吃喝、舞台表演和各类比赛—游戏、学习和亲密的互动(亲吻、拥抱等)。

3.儿童广告中儿童的语言应当符合儿童的年龄和身份特征,成人化的、工具性的言语都不是真实的儿童生活。根据广告中儿童语言与儿童年龄的匹配程度,按照从不真实到真实分为四个层次:工具性的言语(产品描述)—成人化语言—夸张的语气—儿童的语言。

4.儿童广告中儿童能力的真实程度。儿童的能力应根据儿童现有的发展水平,儿童广告中往往出现对儿童能力明显的抬高或贬低的情况,例如小学生进行十以内的加法需要用手指比划,又如六七岁的孩子,在看到食品后完全不受控制喊叫。根据广告中儿童能力与儿童应具备的能力被抬高或贬低的程度,分为四个层次:很明显的抬高或贬低—比较明显的抬高或贬低—比较一致—完全真实。

5.儿童广告中儿童服饰的真实程度。儿童的服饰打扮往往最容易表现出广告的真实程度。真实的儿童服饰应当是童装、校服或者尿不湿,而不是夸张的舞台表演服或成人服装,更不应当是烫卷发化浓妆的打扮。根据广告中儿童服饰与儿童年龄的匹配程度,从不真实到真实分为四个层次,分别为:成人化的妆容和服饰—成人化服装—夸张的舞台表演服—童装。

研究方法

本研究采用了整群取样的方法,于2014年9月和2015年3月,分两次复制了八个电视台的全天电视节目,剪辑出其中所有的儿童广告,共获得广告样本212个,其中儿童产品广告148个,非儿童产品广告(儿童参与)64个。

八个电视台的选取分为以下两部分:

1.根据《2014中国电视收视年鉴》中的排序,选择了以下五个电视台。需要说明的是,2011年至2013年,中国教育电视频道在4-14岁人群中的市场占有率均没有超过0.5%⑥,因此本研究没有收集中国教育电视频道的儿童广告样本。这五家电视台分别是:中央电视台综合频道(市场份额5.6%)、湖南卫视(市场份额4.1%)、江苏卫视(市场份额2.7%)、中央电视台少儿频道(市场份额2.6%)、浙江卫视(市场份额2.1%)。⑦

2.本研究搜集了三个少儿频道的儿童广告,分别是:湖南少儿频道(金鹰卡通)、江苏少儿频道(优漫卡通)、北京少儿频道(卡酷少儿)。选择这三个频道的原因主要有两点,第一,根据方便抽样的原则,这三个少儿频道是目前江苏地区,可以收看到的所有省级少儿频道;第二,根据我国少儿频道广告投放的特点,所有少儿频道的投放均属于同一家传媒公司(优扬传媒),全国广告制作和播出水平差异不大。

为了确定本研究数据的可靠性,进行正式评分前,本研究进行了评分者信度测算,评分者的Spearman相关系数为0.832**,说明本研究项目可靠性较高,符合研究要求。

本研究使用SPSS20.0进行广告内容统计结果的录入与数据的分析处理:

1.频数与均值:统计各变量内部选项的百分比,分析各选项的分布特点;通过各伦理变量的均值,推断伦理变量间所反映的水平高低;

2.组内差异性检验:采用单样本非参数检验,检验各变量内部选项间差异的显著性;

3.组间差异性检验:采用列联表卡方检验,采用(双侧)渐进检验结果,分析类别变量间的因果关系。本研究通过差异性检验,主要探讨播出频道、产品类型和广告类型的不同是否会造成儿童广告伦理水平的不同,讨论的数据基于“少于25%单元格的期望计数少于5”的前提。

研究结果

为了考察描述性中频率统计的结果是否具有统计学的意义,本研究首先进行了单样本非参数检验(见表1),经检验,所有变量内部各选项间的差异均为显著性差异(P<0.05)。

就本次研究结果来看,儿童广告中或多或少,或深或浅的几乎都有不真实的意图(95.3%),其中有超过半数的广告(55.7%)表现出严重的欺骗性,还有很多广告同时表现出欺骗、夸张和情感暗示等不真实的广告意图。

表1 假设检验汇总

显示渐进显著性。显著性水平是.05。

1.故意欺骗

根据儿童广告中故意欺骗的程度和种类的多少,我们统计发现27.4%的广告不止有一种欺骗方式,在所有的欺骗类型中,虚假数据和证明的广告最多(53.4%),形象歪曲和虚假表现的广告也较多(45.7%),片面描述的广告也有近四分之一。

偷换概念的广告主要是利用儿童和家长对某些概念的模糊认识,来混淆视听达到浑水摸鱼的目的,例如,某儿童牙膏据称是食品级牙膏,企图以此证明牙膏的安全性,此处是想用食品级这个模棱两可的概念来混入食品的门类。类似的广告还有“剑桥英式校园风格”、“长寿村的健康好礼”、“在小溪里抓鱼”、“旺仔奶有营养”、“有机牧场”等等。

儿童广告中的片面描述的情况主要有四种:第一,成分不明,故意隐瞒或突出一部分重要信息,例如,某儿童药品广告中,一直强调适合0-6岁的儿童使用,故意忽视了成分的差异;又如,某品牌果奶广告中,强调“不添加糖精”,但是替代糖精的成分未解释。第二,只强调部分产品或产品特点,试图以偏概全,例如某进口母婴用品、网站只在广告中推荐打折的纸尿裤,以此造成全网打折假象。第三,用保障、承诺的字眼吸引观众,但是只字不提如何保障如何回馈等;还有一类广告提出或借用一些“深奥”的名词来对产品的特点加以标注,例如,“智锁罐锁住营养”、“云端牧场”、“速热科技”等,这类广告的片面之处在于信息和知识的不对称,让儿童和家长在不明所以中认定产品的高端和科技性等。

儿童广告中最多的欺骗是制造所谓的“证明和数据”。本研究发现,儿童广告中数据证明的虚假程度从轻到重可以分成三级:

第一级的特点是“专属”、“进口”,例如专属于儿童的面料、工艺、色彩等各种专为0-6岁设计的产品,又比如某品牌所谓“日本进口”的纯国产尿不湿;

第二级的特点是各种“获奖”和“认证”,例如获“欧盟双认证的”奶粉,“吉尼斯纪录”的牛奶,“十强金谱奖”的童装等,这些认证、奖项或者不存在或者是很多年前的;

第三级的特点是所提供的数据本身真伪难辨,这些数据主要是关于产品成分和产品质量的“说明”,并没有真正被解释和说明,希望通过“科学性”来欺骗观众。

除了数据的虚假以外,各类“专家”和“科研机构”的虚假演出,以及各类明星的加盟,都让儿童广告的欺骗性更高。

为了吸引消费者常常会采用歪曲产品形象的方法,在广告中对产品的外型、成分或构造等进行特写和放大等,在本次研究的儿童广告中,这样的欺骗手段被频频使用,由于儿童的易感受性和分辨能力较低,往往会被这类广告欺骗所吸引和蒙蔽。

2.夸张误导

儿童广告中存在着比较严重的夸张误导情况,19.8%的儿童广告存在着严重的夸张误导的现象,广告中所说的情况在现实中几乎没有实现的可能,另外有超过四成(41%)的儿童广告中夸张误导的情况也比较严重。

夸张的表现主要分为两类,一类是运用一些极端的修饰词,表明产品的“顶级”质量,例如,“顶尖”装备,“领军”家纺,“超特级”的尿布湿等,通过夸张的修饰塑造产品品质的出类拔萃。

另一类是对产品效果和功能的极度夸大,以误导消费者的判断,例如,某写字板的广告中宣称21天就能练得一手好字,某儿童牙膏被塑造成了无所不能的护牙战士,某儿童保健药品可以调理脾胃又补钙等。“多效合一”是这一类夸张误导广告的典型特点。

3.情感暗示

感性广告作为广告的重要一种类型,通过渲染特殊情感和气氛,让消费者感同身受地相信广告中口号,使儿童被广告中的暗示性情感所影响。在本次广告的调查中,情感暗示性的广告比例也不低,46.2%的广告中使用了情感暗士的方法影响观众。

大部分的广告都是通过宣传一个积极正面的情感,营造温馨的画面,母爱成就未来、浓缩妈妈的爱、陪伴成长等。其中有一个某珠宝的广告,整个广告都宣扬亲情的美,“因为爱很美”;而某热水器广告只是通过几个家人的镜头,传达一个理念“用热爱家”;等等。

也有一些广告传达的情感是负面的,通过负面的情感来表达产品的“逆转”效果,暗示没有这些产品将会是错误的,被人嘲笑的。例如,某早教读物提出“没教育是家长的过失和缺憾”,某网站表现出单身女性受鄙视等。

4.展现不真实的生活方式

从本次统计结果来看,属于儿童日常生活的场景(包括动画制作的儿童生活场景)只有36.3%,主要集中在家庭、学校和社区中,有16%的儿童广告发生的场景属于真实的生活场景,包括有医学实验中心、牧场、茶园、父母办公室等。其余的儿童广告场景或者发生在摄影棚中(23.6%),或者是完全虚拟的无意义的背景(22.2%),这些广告中儿童失去了真实表现的空间,其行为等表现无论看上去多真实也蒙上了表演的外衣。

应该承认,儿童广告中出现的儿童行为具有较高的真实性。65.6%的广告中儿童均表现出真实的,且与儿童年龄相符或基本相符的行为,其中以游戏、学习为主,吃喝等生理行为也较多。但有17.5%的儿童广告中儿童仅仅是产品的展示者,面无表情或动作机械,举着产品念着广告词,完全失去儿童的本性;约10%的广告中,儿童的行为是成人化的,从事着成人的“工作”。这一点在下面这则广告中极为突出:某儿童服装品牌为了体现“装扮我的童年”这一思想,安排了一个“女童设计师”,在广告中,该女童的一言一行都是成人化的,化浓妆穿成人衣服。

儿童语言的真实性要远远低于儿童行为的真实性,仅有26%的广告中,儿童语言是比较真实的。与儿童行为相似的是,儿童语言中也有较大一部分属于产品展示,儿童没有自己的语言,所说的完全是产品的特点、功能、口号等,如:“特步特护五颗星”、“哇,永高人童鞋”;儿童语言的成人化(11.3%)比例也比成人化的行为略多,看似儿童的表现却说着成人的语言,例如,“什么带给全家营养健康”、“你当小白领”、“生活就是种无拘无束的创作”等。

儿童能力的真实性较高,广告中的儿童基本都表现出与年龄相符的能力水平。23.6%的广告中儿童的能力与实际年龄不符,主要表现为两种趋势:

一种是夸大儿童的能力,其目的或者是为了展现使用了该产品儿童的能力好,例如,蹒跚走路的婴儿“给雕塑换尿不湿”,又如,三、四岁的孩子已经能够在水里捕到鱼;或者是为了展现产品的易操作性,例如,一个六七岁的孩子拿起某单反相机,一按快门就拍出鲸鱼跃水的镜头。另一种趋势是过分贬低儿童的能力。第一种,儿童的自控能力极低,比如,在不止一个儿童食品广告中完全失去自控能力的儿童们,都有类似“好吃的停不下”的广告语,儿童一直不停地吃,高喊着“我还要”;第二种,贬低了儿童的自立能力,例如在某酱油广告中,儿童看上去已经有五、六岁了,竟然还需要家长喂饭;第三种,儿童的身体和智力等发育水平低下,广告中的儿童是十分无知的,其目的是突出使用产品前后儿童的飞速变化,例如某饮料广告中,一个小学课堂的儿童竟然算3加6等于几时,“需要扳手指”,严重贬低儿童的数理能力。

儿童广告中儿童的服饰较真实。75.9%的儿童穿着的是童装,其中包括校服和尿不湿。当然也有7.5%的儿童是穿着成人的服装或打扮了成人的妆容,例如涂着发胶的小男孩和化妆的小女孩。

此外,本研究进行了组间差异性检验,不同播出频道和不同广告类型中儿童广告真实性差异检验的结果表明:

1.儿童广告的意图和场景的真实情况,因播出频道的不同而存在显著性差异:

(1)不同的频道中意图真实(χ2=7.951,df=3,P<0.05)的情况存在显著性差异。少儿频道与非少儿频道相比,存在10例意图真实的广告。

(2)不同的频道中场景真实(χ2=10.403,df=4,P<0.05)的情况存在显著性差(表2),少儿频道与非少儿频道相比,场景的真实情况更失真一些,有超过半数的少儿频道的广告存在虚拟或者摄影棚的场景。

(3)儿童广告中故意欺骗、夸张误导、情感暗示的情况,以及儿童的行为、服饰、能力和语言的真实情况,均没有因播出频道的不同而存在显著性差异(P>0.05)。

表2 播出频道与真实情况交叉表

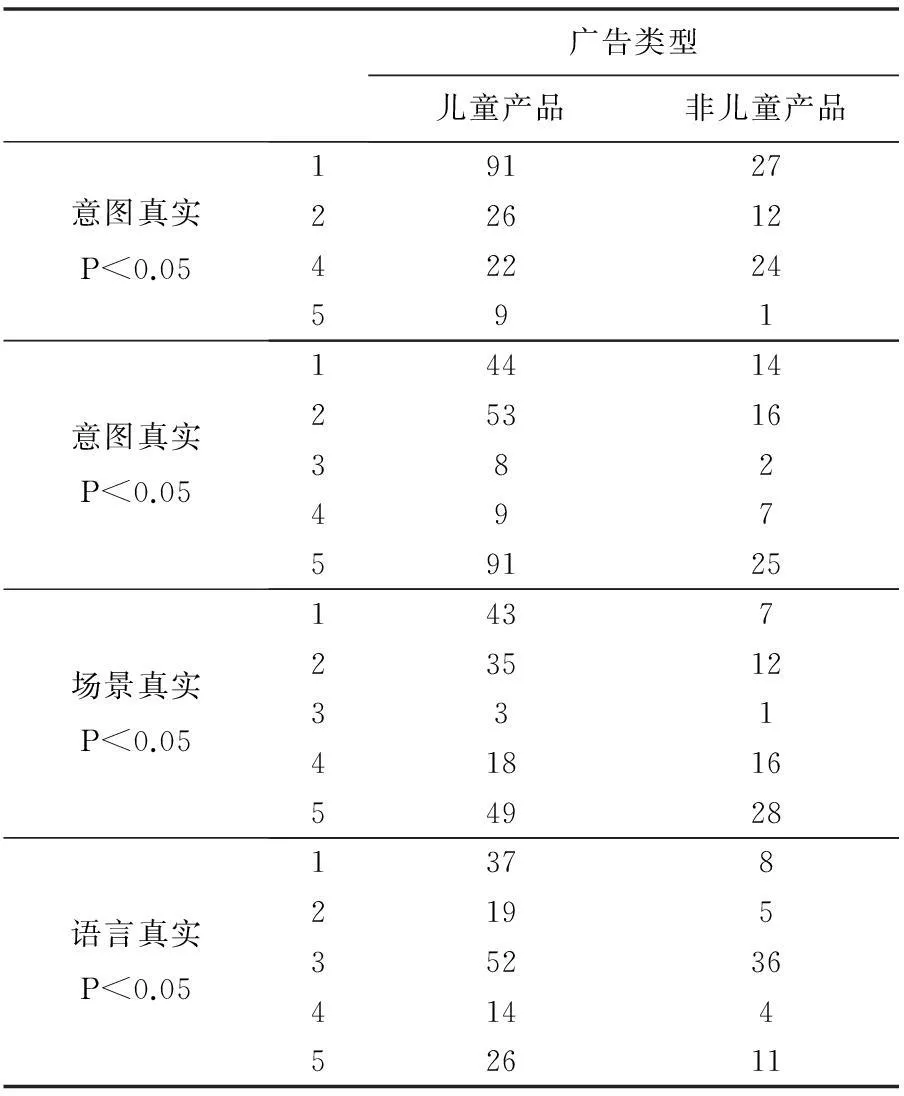

2.意图真实、故意欺骗、场景真实语言真实的情况,因广告类型的不同而存在显著性差异(表3):

表3 广告类型与真实情况交叉表

(1)不同的广告类型中意图真实(χ2=15.508,df=3,P<0.01)的情况存在极显著的差异,儿童产品的广告欺骗情况明显更严重。

(2)不同的广告类型中故意欺骗(χ=11.698,df=4,P<0.05)的情况存在显著性差异,故意欺骗的情况在儿童产品广告中所占比例远远超过了非儿童产品的广告。

(3)不同的广告类型中场景真实(χ2=12.737,df=4,P<0.05)的情况存在显著性差异,儿童产品广告的场景更加不真实。

(4)不同的广告类型中儿童语言真实(χ2=9.630,df=4,P<0.05)的情况存在显著性差异,儿童产品广告中儿童更多的出现了不真实的语言,例如产品介绍和成人化的语言等。

(5)不同的广告类型中儿童广告的夸张误导、情感暗示的情况,以及儿童行为真实、服饰真实、能力真实的情况均不存在显著性差异(P>0.05)。

结论与建议

1.儿童意识在儿童广告的内容和传播上都欠缺。儿童作为有独特年龄特点的群体,有属于儿童自己的内在需求,儿童的发展应当是个性而全面的,我们至少可以期待专为儿童设立的少儿频道会有更好地伦理水平,希望专门以儿童为消费对象的产品可以更了解儿童的真正需求,然而,本次研究的结果显示,无论是儿童广告的内容还是儿童广告的传播方式上都欠缺应有的儿童意识。

从播出频道来看,与非少儿频道相比,少儿频道的广告的伦理问题表现不同,伦理水平不比非少儿频道更高,并没有显示出在促进儿童发展方面的优势,更严重的是在儿童广告伦理的一些评价指标上,出现了比非少儿频道更差的伦理水平,这些情况与少儿频道的创设初衷是不符的,少儿频道尽管给了儿童更多的表现机会,但是却没有给他们真实的权利。

从儿童广告的类型来看,儿童产品的广告的伦理水平比非儿童产品广告,在很多方面更低,特别是有关真实的伦理指标上,例如,儿童广告利用儿童产品锁定消费对象,极大的夸大产品的形象,利用儿童形象思维的特点,欺骗儿童,塑造虚假的场景和儿童的能力来迷惑儿童。

2.儿童广告真实性不足,儿童的生活方式被异化。从研究结果来看,儿童广告中有超过半数的存在着严重的故意欺骗的情况,产品的功能和服务也被极端夸大着,在如此失真的儿童广告的影响下,儿童很难做出正确的判断,家长也会产生非理性的选择;更重要的是,儿童会习得欺骗和虚假的理念和行为,对于儿童道德的发展是十分不利的。

在众多的意图失真的儿童广告中,以各种药品最为突出的是夸大产品的功效,例如“护彤”宣传的是“中西合剂,起效快”;“莎普爱斯眼药水”宣传的是可以预防并治疗白内障;“葵花牌小儿麦枣咀嚼片”的广告词是“嚼一嚼,吃饭香,健脾、开胃、促消化”。这些广告带给儿童的一种药物是万能的错觉,大力宣传药品是安全的,可以放心大胆地使用的药物,造成依赖药物生存理念和生活方式。

广告是由广告主、广告公司与大众媒介共同参与完成的传播活动。除了广告内容意外,广告的传播方式和传播途径要遵循伦理的要求⑧。“宣传、诚信、专业、独立、忠诚、平等”是美国公共关系协会所确认的在公共关系实践中非常重要的职业价值观⑨。

少儿频道不应当成为一个更加直接地、对儿童宣传有违伦理的信息的平台,而应当利用少儿频道的优势,承担起维护儿童利益、推广儿童意识的媒体责任。少儿频道在增强的同时,应当减少少儿频道中儿童广告的播出频率,清除虚假儿童广告,让广告功能从诱导回归信息的告知,同时利用少儿频道加强儿童的广告素养教育⑩。

如果提高儿童广告的伦理水平只停留在口号上,那么儿童广告伦理很难得到发展。因此,本研究的“儿童广告伦理结构方程模型”,为一个儿童广告创作和传播者,提供了一个可操作,可践行的伦理框架,帮助儿童广告人从各种可观测的变量上加以改进,对儿童广告去其糟粕,发扬精华。

儿童广告能够以儿童的发展为宗旨,在追求物质利益的同时,更多地关注儿童的利益,将那些违背儿童发展的,背离儿童关怀的内容从儿童广告中去除掉,那么儿童广告就能从根本上满足儿童的生命生长的需要,可以极大地促进儿童广告的伦理水平的提升。

①Frederick E.Webster,Jr.,Social Aspects of Marketing,Englewood Cliffs,NJ.: Prentice-Hall,1974,p.33.

②David M.Gardner,“Deception in Advertising: A Conceptual Approach”,Journal of Marketing, Vol.39 (January 1975):40-46.

③朱宁波:《试析现象学视野中的回归儿童生活世界》,《教育科学》2006年第10期。

④邓玉明、李国华:《“课程生活化”不要走入误区》,《中国教育学刊》2006年第3期。

⑤奥德嘉·贾塞特:《生活与命运——奥德嘉·贾塞特讲演录》,陈昇、胡继伟译,广西人民出版社,2008年,第247页。

⑥⑦《2014中国电视收视年鉴》,第306、308页。

⑧李蓉、张晓明:《电视植入式广告的媒介伦理与合法性问题》,《电视研究》2010年第1期。

⑨Patrick Plaisance,Media Ethics: Key Principles for Responsible Practice,housand Oaks,CA:Sage Publications,2009,pp.30-31.

⑩张劲:《儿童广告现存问题及运作对策》,《中国广播电视学刊》2010年第1期。

作者简介:郑蓓,南京师范大学新闻与传播学院教师,491337650@qq.com。南京,210097

〔责任编辑:吴明〕

* 本文系江苏省十二五教育规划项目“江苏城镇化进程中学前教育公共意识形成与践行研究”(项目号:B-b/2013/02/374)的阶段性成果。