中国情境下变革型领导与绩效关系的Meta分析

2016-08-27陈春花王杏珊

陈春花 苏 涛 王杏珊

(华南理工大学工商管理学院)

中国情境下变革型领导与绩效关系的Meta分析

陈春花苏涛王杏珊

(华南理工大学工商管理学院)

基于包含426个效应值、26 092个独立样本,总样本量达1 01 358个的117篇独立实证文献进行了Meta分析。研究结果表明,相对于西方情境,变革型领导在中国情境下能带来更高的绩效;中国情境下变革型领导对员工个体绩效(任务、关系、创新绩效)、团队绩效、组织绩效均有显著的促进作用,且促进作用均大于西方情境,但对不同类型个体绩效促进作用的强弱排序与西方情境不一致;情境因素(组织属性、领导层次、地区属性)和测量因素(数据属性、测量工具、同源偏差程度)能够显著调节变革型领导与个体绩效的关系,但调节强度与西方情境也有所不同。研究结果可让中国情境下变革型领导与绩效的相关性研究获得阶段性定论。

变革型领导; 绩效; Meta分析; 调节效应

变革型领导能增强追随者的信心,提升其工作的内在价值,让追随者超越自身利益而为集体利益工作[1]。过去30年,学界对绩效的理解日益精确,涉及领导风格与不同层次、类型绩效的研究也日益增加。诸多西方情境下的实证研究都已表明,变革型领导对员工个体、团队及组织绩效的提升效果显著[2,3]。Meta分析能够合并统计处理同一主题的多个实证研究结果,并最大限度地减少偏差,获得个别研究不能获得的普遍性结论。DE GROOT等[4]通过Meta分析估算了变革型领导与个体、团队绩效的相关性,但个体、团队层面的文献数量分别是4、7篇,较少的文献数量可能会导致二阶抽样误差[5],且其研究没有细分员工个体绩效的类型和报告绩效的评估方式。WANG等[6]更为全面地估算了变革型领导与个体、团队、组织绩效以及与个体任务、关系、创新的相关性。

上述有关变革型领导的Meta研究主要以欧美发达国家的企业为研究对象,由于身处成熟的市场经济中,这些企业已从过去严格的工业化管理模式转变为现在的高承诺、高参与水平的管理模式。领导具有很强的文化背景,其概念、维度、机理及工作效果可能会受文化因素的影响。受儒家思想的长期影响,中国集体主义氛围浓厚,因此,中国的变革型领导会更加强调人际关系的和谐[7]。此外,处于经济社会转型期的中国,其管理情境也与西方国家存在较多差异。一些研究已证明,中国的变革型领导具有独特之处。比如,中国人对变革型领导的期望还包括“品德”这个独特的维度;中、西方变革型领导胜任特征模型也存在差异[8]。由此,可能会带来效力的差异,即中、西情境下变革型领导与绩效的关系可能有所差别*中国情境和西方情境分别指以中国大陆、香港、澳门、台湾地区的组织和以西方国家、地区的组织为研究对象。。以往部分中国情境下的研究发现,变革型领导对绩效具有显著促进作用[9,10];但也有严谨的研究表明,这种促进作用在统计上并不显著[11],或者是有条件的[3],还有一些研究发现是起阻碍作用的[12]。中国情境下变革型领导与绩效的相关性研究目前还未有定论,中、西情境下二者关系的差异也尚未明晰。界定中国情境下变革型领导与绩效的相关性及其与西方情境的差异,对推进变革型领导效力的跨文化研究,因地制宜地发挥该领导风格的作用,具有较为重要的意义。

最近10多年来,中国情境下变革型领导与绩效关系积累了丰富的研究成果,尽管仍未得到一致性的结论,但却为Meta分析提供了有力的数据支撑;且大样本的Meta跨文化对比会比单独的实证研究对比更具说服力,结果的稳定性也更高。此外,Meta分析方法还能检验潜在的调节变量,可以更好地理解变量之间关系的复杂性。鉴于此,本研究对中国情境下的117篇独立实证文献进行Meta分析,以期探明中国情境下变革型领导与不同层次绩效以及与不同个体绩效类型之间的关系,从而更为全面、系统地评估该领导风格的有效性;同时,还将探讨情境因素和测量因素这些潜在因素在变革型领导与个体绩效之间是否起调节作用以及调节作用的大小。此外,将研究结果同西方情境下Meta分析的结果[6]进行对比,可明晰变革型领导在中、西情境下的不同效力,并试图阐明不同背景研究结果产生差异的原因。

1 文献回顾及研究假设

1.1变革型领导与绩效的定义与测量

变革型领导理论关注领导者激励下属实现目标的过程。变革型领导不仅能满足下属暂时的精神与物质需求,还能激发其高层次需求,让他们意识到所承担任务的重要意义,从而促使其为了团队、组织的利益而超越甚至牺牲个人的利益。BASS等[13]提出的变革型领导包括了领导魅力、个别关怀、智力激发和精神鼓舞4个维度。李超平等[14]提出的中国文化背景下的变革型领导则包括领导魅力、个性化关怀、愿景激励和德行垂范4个维度。其中,领导魅力、愿景激励维度与BASS等[13]提出的领导魅力、智力激发维度的内涵大致相同;但个性化关怀维度不仅包括对员工自身发展和工作的关怀(即个别关怀),还包括对员工生活的关怀;与精神鼓舞维度不同,德行垂范维度则是中国文化背景下一个独特的维度。

一般而言,绩效可划分为个体*在领导学研究中,个体绩效既包括领导者绩效,也包括员工个体绩效。由于本研究聚焦员工个体绩效,故下文个体绩效均指员工个体绩效。、团体、组织3个层次。在本研究所纳入的文献中,个体绩效包括个体任务、关系、创新、适应性、服务绩效等;团队绩效包括团队任务绩效、关系绩效、创新绩效等;组织绩效则包括组织财务、市场、创新绩效等。在文献搜集及编码的过程中,本研究发现分别有24、13、6、5、3个研究报告了上述5种类型的个体绩效,其他类型个体绩效的文献数量更少。文献数量太少,会导致Meta分析结果不稳定,可信度也不高。鉴于此,本研究只报告了任务、关系和创新绩效这3种个体绩效。鉴于报告团队、组织绩效的文献数量较少,若进行类型的细分,文献数量会更少,从而达不到Meta分析文献数量的要求,因此,本研究未对这两个层次的绩效进行细分。

1.2变革型领导与员工个体绩效

BASS等[13]认为,变革型管理者会通过精神鼓舞,将员工的期望和组织的目标连接贯通。从李超平等[14]提出的变革型领导内涵及维度考量,变革型领导表现出来的德行垂范使员工受到正面的理想化影响,动机水平得以提升;愿景激励会使员工具有明确的目标,积极、努力地工作,感受工作的意义与价值。另外,变革型领导不仅会通过智力激发来鼓励员工解决问题并进行创新,还会关心员工的个性化需求,并对他们进行引导[14]。当4个维度一起发挥作用时,变革型领导能够激励追随者表现得更好[6]。相关研究也发现,中国情境下变革型领导与个体绩效正相关[2],同旷工、越轨等不良工作行为负相关[15]。

尽管“变革型领导能促进个体实现高水平的绩效”[1]在理论上已经被论证,但变革型领导与不同类型个体绩效之间的关系可能会有所不同。由此,本研究也探讨变革型领导同个体任务、关系和创新绩效的关系:①任务绩效,指正式工作规定的工作行为。变革型领导把追随者的工作与组织的愿景联系起来,提供完成工作的必要支持,从而使追随者积极完成工作。②关系绩效,指超出工作角色规定,但却是有助于工作环境的主动积极的工作行为。变革型领导通过增加社会认同激励追随者做出利他行为[13]。③创新绩效,指变革型领导会从智力上鼓励追随者挑战现状,启发追随者产生发散性思维和创造性想法[1]。中国情境下的有关研究也发现变革型领导同个体任务绩效[12]、关系绩效[16]和创新绩效[3]正相关。由此,提出以下假设:

假设1中国情境下变革型领导同个体绩效正相关。

假设1a中国情境下变革型领导同个体任务绩效正相关。

假设1b中国情境下变革型领导同个体关系绩效正相关。

假设1c中国情境下变革型领导同个体创新绩效正相关。

任务绩效主要由“能够做”的因素(如知识、技能能等)决定,关系绩效则主要由“愿意做”的因素(如情绪、动机等)决定。变革型领导主要通过提升追随者积极的情绪、动机而不是能力、知识和技能来施加影响,因此,追随者的反馈更多地表现为关系绩效。中国情境下的有关研究也发现,变革型领导同个体关系绩效的相关性较大,且大于同任务绩效的相关性[16];但也有实证研究的结果却相反[17]。由此,提出以下假设:

假设2a中国情境下变革型领导同个体关系绩效的相关性大于同个体任务绩效的相关性。

假设2b中国情境下变革型领导同个体关系绩效的相关性小于同个体任务绩效的相关性。

1.3变革型领导与团队绩效

尽管现有研究更多地关注变革型领导与个体绩效的关系,但根据变革型领导理论,变革型领导同样可以影响团队、组织绩效。在团队层面,变革型领导通过团队集体的愿景感染团队成员,激励成员努力工作[1];同时,通过提升团队成员的社会认同感,增强激励水平。另外,变革型领导会表达其对于团队实现目标的信心,这会带来更高水平的团队效能,进而增强团队凝聚力,促进成员的协调与合作。中国情境下的有关研究也发现,变革型领导与团队绩效正相关[3]。由此,提出以下假设:

假设3 中国情境下变革型领导与团队绩效正相关。

1.4变革型领导与组织绩效

在组织层面,变革型领导同样通过组织愿景鼓舞人心,影响下属的绩效[2]。变革型领导对高层管理团队的直接领导能够增强团队的凝聚力、激励和目标一致性,从而促进更高水平的组织绩效。此外,处于组织顶端的高层变革型领导能够扮演榜样的角色,这又将鼓励组织中变革型领导的催生。最后,变革型领导通过组织气氛、系统、战略影响组织绩效,这反过来又使得工作环境更有利于变革型领导[12]。中国情境下的有关研究也发现,变革型领导与组织绩效正相关[10]。由此,提出以下假设:

假设4中国情境下变革型领导同组织绩效正相关。

1.5潜在的调节变量

Meta分析中潜在调节变量,是指能解释或帮助解释更多方法差异的任何变量[18]。一般归纳为两类:①情境因素,包括组织特征、被调查者特征等;②测量因素,包括量表特征、数据测量方式等。通过对117篇文献的细致梳理,以及借鉴文献[6]的研究,本研究归纳出7种潜在调节变量*re和rne、rgr和rmh、rud和rd、rl和rcr、rm和rtl、rh和rlo分别表示中国情境下企业和非企业组织、基层和中高层领导、欠发达和发达地区、采用横截面和纵向数据测量方式、使用MLQ和TLQ量表、同源偏差程度高以及低的情况下,变革型领导同个体绩效的皮尔森相关系数。。

1.5.1情境因素

(1)组织属性 近些年,非企业组织中的领导力研究获得越来越多的关注。本研究根据组织属性将组织划分为企业和非企业组织两类,后者一般指非营利组织,包括政府机构、高校、军队等。企业和非企业组织在组织目标、产品、服务等方面均存在差异。LOWE等[19]的Meta研究发现,非营利组织中变革型领导与个体绩效的相关性要显著强于营利性组织。一些研究也发现rne是较高的[20],但也存在较低的情况[21],并且低于一些实证研究中的re。由此,提出以下假设:

假设5a中国情境下组织属性对变革型领导与个体绩效的关系具有调节作用,二者的相关性在企业中要强于非企业组织。

假设5b 中国情境下组织属性对变革型领导与个体绩效的关系具有调节作用,二者的相关性在企业中要弱于非企业组织。

(2)领导层次本研究根据领导层次将领导分为中高层领导和基层领导,前者主要指CEO、总裁、部门经理等,后者则为一线经理、主管等。本研究在文献搜索过程中也发现,中国情境下高层变革型领导同个体、团队、组织的绩效探讨仍于起步阶段,研究成果数量较少,而且结论很不一致。例如,一些实证研究发现rmh一般较高[22],但也有较低的情况[23],且低于一些实证研究中的rgr。由此,提出以下假设:

假设6a中国情境下领导层次能够调节变革型领导与个体绩效的关系,二者的相关性在中高层领导中要强于基层领导。

假设6b中国情境下领导层次能够调节变革型领导与个体绩效的关系,二者的相关性在中高层领导中要弱于基层领导。

(3)地区属性在一个地区获得成功的领导风格在另一个地区可能未必能发挥同等效力,且效果可能还会截然相反。这是因为,受到地区经济、文化等因素的影响,领导对下属的态度和行为会有所不同,进而对领导行为的效能产生影响[24]。鉴于此,本研究根据地区属性将中国划分为以下3类地区:①发达地区,指港澳台、珠三角、长三角、环渤海经济圈等;②欠发达地区,指上述发达地区以外的地区;③其他地区,指样本组织所在区域包括发达地区和欠发达地区,但却无法辨别哪种地区比例占据50%以上,或者纳入文献未说明样本所在地区。一些中国情境下的实证研究发现rd一般比较高的[2],但也有比较低的情况[9],且低于一些实证研究中的rud。由此,提出以下假设:

假设7a 中国情境下地区属性能够调节变革型领导与个体绩效的关系,发达地区二者的相关性要强于欠发达地区。

假设7b 中国情境下地区属性能够调节变革型领导与个体绩效的关系,发达地区二者的相关性要弱于欠发达地区。

1.5.2测量因素

(1)数据属性本研究根据数据属性的不同,将文献数据类型分为横截面数据和纵向数据。前者指变革型领导风格和个体绩效是在同一时间测量;后者则指变革型领导风格和员工个体绩效在不同时间测量。在中国情境下搜集到的采用纵向数据测量方式的实证研究非常少见,且在这些研究(如文献[25])中,rl都是低于其他研究中的rcr。由此,提出以下假设:

假设8 中国情境下数据属性能够调节变革型领导与个体绩效的关系,采用横截面数据测量方式二者的相关性要强于采用纵向数据测量方式。

(2)测量工具本研究根据变革型领导测量方式的不同,将Meta分析的文献分为使用过MLQ量表、TLQ量表和其他量表3类*若一个实证研究采用MLQ量表不同年份(1985, 1993, 1995, 1997)版本或对MLQ量表进行修订,只要4个维度一致,仍将其视为使用MLQ量表,否则视为使用其他量表;使用TLQ量表的判定同样如此。。MLQ量表是指BASS等[13]的多因素领导量表,TLQ量表是指李超平等[14]开发的中国情境量表,其他量表是指除MLQ和TLQ量表之外测量变革型领导的量表。测量工具结构、条目不同,测量结果相应会有差异。在一些实证研究(如文献[9])中,rm基本小于其他实证研究中的rtl。由此,提出以下假设:

假设9 中国情境下测量工具能够调节变革型领导与个体绩效间的关系,使用TLQ量表二者的相关性要强于使用MLQ量表。

(3) 同源偏差程度由于本研究涉及变革型领导、绩效两个变量在3个层面的测量,因此,数据的同源偏差问题必须予以重视。本研究评估方式划分为以下两种类型*“他评”与“自评”的判定遵循“大数原则”。若一个研究中没有区分领导、员工两套问卷进行调查,如果受调查对象中员工比例大于50%,变革型领导的评估方式归为“他评”,个体绩效的评估方式归为“自评”;如果领导比例大于50%,变革型领导评估方式归为“自评”,个体绩效的评估方式归为“他评”。:①变革型领导他评是指由其他管理人员、下属、外部人员等评估领导风格,自评是指由领导自己评估自己的领导风格;②个体绩效他评是指员工绩效由领导、客观数据等评估,自评是指由员工自己评估自己的绩效。在此基础上,根据他评、自评及其具体内涵来判断评估资料来源是否相同,相同为“同源偏差程度高”,不同则为“同源偏差程度低”。已有研究表明,同源偏差程度高,变量的相关性会偏高。在一些实证研究(如文献[26])中,rlo基本大于其他实证研究中的rh。由此,提出以下假设:

假设10 中国情境下同源偏差程度能够调节变革型领导同个体绩效之间的关系,同源偏差程度高二者的相关性要强于同源偏差程度低下的相关性。

2 研究方法

2.1文献搜索与筛选

为搜集到尽可能全面的相关文献,本研究通过以下4种途径搜索文献:①以EBSCO、PsycINFO、ABI/INFORM等外文数据库,以及CNKI、万方等中文数据库为检索数据库,以2003年1月*JUNG等[27]最先开展中国情境下变革型领导与绩效关系的实证研究,之后该领域研究逐渐增多。~2015年5月为区间,检索题名、关键词、摘要或主题词中包含“transformational leader”、“performance”、“productivity”等以及“变革型领导”、“绩效”的文献,并进一步链接和下载这些文献,无法获得全文的则先通过篇名或摘要了解其是否满足要求,若满足,则通过联系原文作者或馆际互借的方式获取全文。②专项检索长期从事变革型领导研究的学者,查找其同本研究主题密切相关的已经发表的论文,并通过寻求学术援助的方式获得他们未发表或正在完成的相关研究结果。③对国内外重要的领导学期刊进行专项检索,以确保没有遗漏。截至2015年6月,本研究初步检索后获得364篇文献。

然后,筛选初次检索到的文献。具体标准如下:①研究中必须包含变革型领导或其维度、绩效或其维度等变量。②必须是中国情境下的实证研究,剔除案例、定性文献综述等研究。③为保证中国情境的纯洁性,剔除以外资企业在华机构和中资企业外派机构为样本的研究。④必须报告Meta分析所需的效应值统计项,即包括以下3组统计数据之一:样本量与相关系数、p值或t值;相关系数与t值、标准误或方差;路径系数。⑤同一个研究分多阶段发表、重复发表或相同、交叉样本发表的不同研究,本研究只纳入内容更为详细、样本量更大的研究。按照上述标准,个体、团队、组织层面各剔除3篇、1篇和5篇实证文献。

本研究最终获得117篇*限于篇幅,本研究纳入的117篇实证文献目录暂略,有兴趣的读者可与笔者联系。相互独立的实证文献,文献采纳率为32.14%。英文、中文文献分别是31篇和86篇;个体、团队与组织层面的文献分别是56篇、35篇和26篇;公开、未公开发表的文献分别是82篇和35篇。

2.2数据编码

本研究通过借鉴其他研究,以及同其他学者讨论的方式编制了编码手册,以此作为后续编码的参照依据。编码依照LIPSEY等[28]推荐的步骤进行,由组织行为研究方向的两位研究生分别独立对研究描述项与效应值统计项进行编码。前者既包括作者、题目、发表时间、期刊名称等常规信息,也包括变量及其维度、测量方式、研究对象、变量关系等研究特征信息;后者则是以相关系数为中心的统计数据,比如相关系数、t值、p值、信度系数、路径系数、拟合优度、标准误等。效应值编码以独立研究为单位。如果一个研究报告了多个相关系数,则进行以下操作:①若这些相关系数来自相同样本总体中变革型领导与绩效不同维度之间的相关系数,则取它们的简单平均数作为相关效应值[5]。②若来自不同的样本总体,即每个相关系数都是独立的效应值,则多次进行编码。在样本量编码方面,个体、团队和组织层面的样本量分别为员工、团队和组织的数量。另外,由于涉及调节变量的检验,本研究还对组织属性、领导层次、地区属性3个情境因素以及数据属性、测量工具、同源偏差程度3个测量因素进行了编码。其中,组织属性分为企业、非企业组织;领导层次分为中高层、基层领导;地区属性分为发达、欠发达和其他地区;数据属性分为横截面、纵向数据;测量工具分为MLQ、TLQ和其他量表;同源偏差程度分为程度高与程度低。

首次编码完成后进行交叉核对,一致率达到87%,不一致内容通过回归原文方式进行勘误,主观判断存在差异的地方则通过讨论达成共识。

2.3统计方法

本研究遵循HUNTER等[5]提出的心理计量随机效应的Meta分析原理,数据处理均在Comprehensive Meta Analysis 2.0软件中完成,过程主要包括效应值转换、出版偏倚分析、同质性检验和调节效应检验。

3 研究结果

3.1效应值转化

效应值是Meta分析中的核心概念。纳入Meta分析的文献性质各不相同,因此,需要将多个独立研究的效应值合并成在某一全体中真正的单一效应值。首先,对每项研究中相关系数r值进行信度修正*个别变量信度值缺失的研究,本研究利用其他相似研究样本的加权平均信度来代替。,以修正由于量表的信度缺陷所导致相关系数的衰减偏差;其次,通过费雪转换将r值转换为Fisher’sZ值;再次,以抽样标准误平方的倒数作为权重,对Fisher’sZ值进行加权平均;最后,重新换算得到最终效应值(rz)。这样的效应值被认为是更为精确和可信的。通过上述转化,本研究获得426个效应值。3.2出版偏倚分析

出版偏倚是指统计学显著的“阳性研究结果”比无效的“阴性研究结果”更容易出版,但前者可能夸大了变量之间真实的相关性,而后者也许能够提供更为精准的测量。出版偏倚是Meta分析需要考虑的重要问题,这是为了尽可能纳入相应主题更多可获得的研究,从而保证研究结果的效度。

本研究采用失安全系数,从定量角度检测出版偏倚水平。ROTHSTEIN等[29]指出,当失安全系数小于5K*K表示研究数。+10时,出版偏倚问题需要引起重视。在变革型领导与个体、团队和组织绩效,以及与个体任务、关系、创新绩效的关系中,失安全系数分别为15 346、4 483、5 225、7 605、3 420和134,远大于临界值290(K=56)、190(K=35)、140(K=26)、130(K=24)、75(K=13)和40(K=6),即分别要为上面每个观察到的研究找到274、128、201、317、263和23项未出版的研究,才会使统计结果不显著。由此,本研究结果的稳定性较好,即不存在出版偏倚问题。

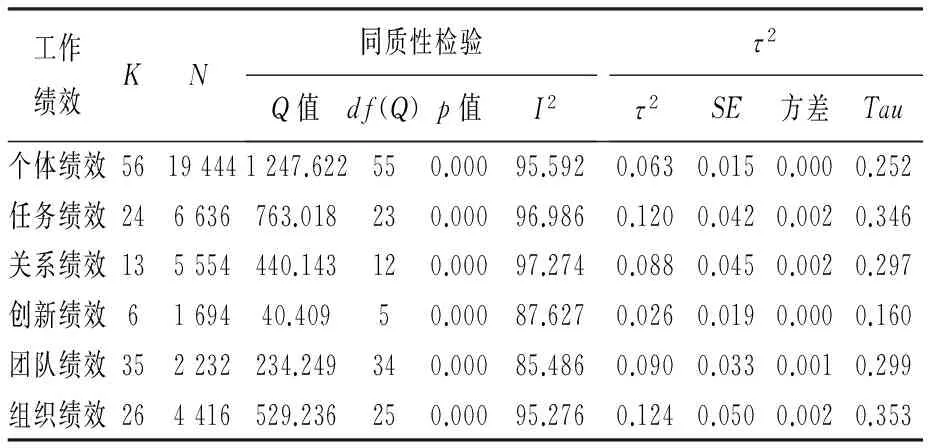

3.3效应值的同质性检验

同质性检验是用以检验抽取的样本效应值是否来自于共同的总体的齐性检验。Q值和I2值是判断异质性水平高低的重要指标。Q值的显著性水平反映了效应值之间的异质性程度:①若不显著,为一个同质性分布,使用固定效应模型;②若显著,则为异质性分布,固定效应模型是τ2=0时,即随机效应模型的特殊形式。同质性检验显著的判断标准为Q值>K-1且I2>0.6。本研究根据同质性检验的结果及借鉴已有研究的做法,对异质性分布采用随机效应模型。这是因为,该模型通过纳入研究间的变异来估计效应值分布的平均值,这可避免低估小样本的权重或高估大样本的权重,其置信区间更大,结果也更为保守。

同质性检验结果见表1。以变革型领导与个体绩效关系为例,Q值=1 247.622>55,I2=95.592>0.6,且p值<0.05,即效应值存在异质性,这可能是由于样本和测量等存在差异,I2值为95.592。这表明,效应值的真实差异和随机误差分别占据观察变异的95.592%和4.408%;τ2值为0.063,说明研究间变异有6.3%可用于计算权重。同理,与团队、组织绩效以及与个体任务、关系、创新绩效相关性的同质性检验结果也是显著的,故均采用随机效应模型。

表1 效应值同质性检验结果

注:N为独立样本量,下同。

3.4主效应检验结果

中国情境下变革型领导与个体(任务、关系和创新)、团队和组织绩效的相关性见表2。由表2可知,ri、rt、rc、rin、rg和ro分别为0.358、0.402、0.441、0.242、0.456和0.411*p值均小于0.05,下同;ri、rt、rc、rin、rg和ro分别指中国情境下变革型领导与员工个体、任务、关系、创新、团队和组织绩效的皮尔森相关系数。。此外,6个效应值95%的置信区间都不包括“0”,即在其95%置信区间所指定的水平上均是显著的。由此,中国情境下变革型领导与个体、团队、组织绩效均显著正相关,与3种不同类型的个体绩效也显著正相关。由此,假设1、假设1a~假设1c、假设2a、假设3、假设4得到支持,假设2b没有得到支持。由于ri、rg和ro分属于不同层次的相关系数,因此,不能比较它们的大小。同层次的相关系数可比较大小,rc>rt>rin。其中,与个体绩效、个体创新绩效的相关性较小,而与个体任务、个体关系、团队、组织绩效的相关性则呈现出中等强度*行为科学领域中相关系数大小的经验评估方法为当|r| ≤0.10时,相关性为小;当0.25≤ |r| ≤0.40时,相关性为中等,当|r| ≥0.40时,相关性大。。

表2 变革型领导与不同层次绩效关系的分析结果

3.5调节效应的检验

本研究检验了情境因素和测量因素所包括的6个变量的调节作用(见表3)。由表3可知,中国情境下组织属性、领导层次、地区属性、数据属性、测量工具及其同源偏差程度均能显著调节变革型领导与个体绩效之间的关系。具体如下:①rne=0.391>0.352=re;②rgr=0.382>0.259=rmh;③rud=0.437>0.354=rd;④rcr=0.365>0.222=rl,且rcr与rl的置信区间没有重合部分,即rcr稳定地大于rl;⑤rtl=0.433>0.298=rm;⑥rh=0.473>0.253=rlo,并且rh和rlo的置信区间没有重合部分,即rh稳定地高于rlo。由此,假设5b、假设6b、假设7b,假设8~假设10得到支持;假设5a、假设6a、假设7a没有得到支持。

表3 调节效应的检验结果

4 讨论与分析

在国内外学者们10多年不断实证探索的基础上,本研究对中国情境下变革型领导与不同层次绩效及不同类型个体绩效的关系进行了Meta检验,并同文献[6]的研究结果进行对比*该Meta研究对象主要是西方样本,也包括少量的中国样本。本研究通过Meta分析发现,中国情境下变革型领导与绩效的正度相关程度要大于该研究的结果,而该研究中存在的少量中国样本其实中和了这种差距。由此,变革型领导与绩效的关系在中、西情境下的差别事实上是更大的。,获得“变革型领导在中国情境下能带来更高的绩效”的阶段性定论。

主效应分析中,假设1、假设3和假设4得到支持的结果表明,中国情境下变革型领导也能显著促进个体、团队、组织绩效,且促进作用均强于西方情境。这同部分研究不显著[11]或负相关[12]的实证研究结果不一致。原因可能在于:①实证研究的样本特征、施测方式、中介和调节变量等差别导致了不同的结论[30];Meta研究一般采用大样本,这些因素的影响会被最大程度地弱化。②改革开放持续深化,外资企业继续涌入,中国企业也不断走向世界,与西方企业交流、合作日益频繁,双方也相互借鉴学习,变革型领导对绩效的影响作用日渐趋同。由此,中国情境下的变革型领导也能显著提高个体、团队和组织绩效,且相关程度的大小排序是相同的。③相比于西方企业,中国企业的管理制度仍不够健全,绩效还有较大的挖掘空间,企业改革的持续推进对变革型领导需求的迫切性更大。此外,相关跨文化研究也表明,集体主义越浓厚,归属感越强;权力距离越高,服从意识越强。中国文化的集体主义色彩更为浓厚,权力距离更高,下属的归属感及服务意识会更强,更可能做出有利团队、组织发展的行为。因而变革型领导对绩效的提升效果会比在西方情境下更为显著。

由假设1a~假设1c、假设2a得到支持的结果可,中国情境下变革型领导也能够显著促进个体任务、关系、创新绩效,且促进作用均强于西方情境,但中国情境下促进作用的强弱排序(rc>rt>rin)与西方情境下的(rc′>rt′=rin′)*rt′、rc′、rin′和rne′、re′、rgr′、rmh′、rud′、rd′、roa′、rup′、rp′、rcr′、rl′、rm′、rtl′、roq′、rh′、rlo′分别指西方情境下变革型领导与个体任务、关系、创新绩效的相关系数和相应变量调节下的变革型领导与个体绩效的相关系数。不一致。可能的原因在于:①中、西方企业的逐步趋同与融合让变革型领导对个体不同类型绩效的影响方向和强度大小排序也日趋一致;②中国企业更为浓厚的集体主义色彩、更高的权力距离等因素以及更大的绩效挖掘空间使变革型领导对个体任务、关系及创新绩效的提升效果更为突出;③中国情境下变革型领导对个体创新绩效的影响尽管强于西方情境,但对比这3种个体绩效,这种影响反而是比较弱的。这可能是因为在中西不同管理情境下,变革型领导对于员工绩效提升的侧重点有所不同。受市场经济早期“结果导向思维”与儒家“和文化”的双重影响,中国管理情境下变革型领导会将员工的任务、关系绩效置于更高的位置。此外,个体创新绩效研究数较少(K=6)导致的研究结果不够稳定,也可能是造成这种差别的原因。

本研究调节分析的结果表明,中国情境下的情境因素(组织属性、领导层次和地区属性)和测量属性(数据属性、测量工具和同源偏差程度)能够显著调节变革型领导与个体绩效之间的关系,相关性强度均大于西方情境,且调节强度与西方情境有所不同。由假设5b、假设6b、假设9得到支持的结果可知,组织属性、领导层次和测量工具这3个变量的调节作用下的结果(rne>re,rgr>rmh,rtl>rm)与西方情境下的研究结果(rne′>re′,rgr′>rmh′,roq′>rm′)[6]在大小对比排序上完全一致。这可能是由于:①非企业组织规范性更弱,中国情境下的变革型领导更能通过展现领导魅力,提供愿景激励、个性化关怀和德行垂范来弥补组织规范性上的劣势,进而提升个体绩效。②基层领导与员工的日常接触和工作挂钩更多,因而对个体绩效的提升更能产生立竿见影的效果。此外,这也部分验证了本研究“中国情境下,组织变革型领导对组织绩效促进作用比个体变革型领导对个体绩效的促进作用更强”的发现。③测量工具如果在形式、信度、效度上存在差异,且受测者对概念及题项的理解也不同,那么,变量的测量及研究结果往往也会有所不同。TLQ量表是基于中国情境设计的量表,跟中国企业的管理实践更为符合,而西方背景下构建的MLQ量表在许多时候可能无法契合中国情境下对领导行为的理解。

由假设8得到支持的结果可知,数据属性在中国情境下的调节作用(rcr>rl)与西方情境下的调节作用(rl′>rcr′)大小关系是相反的。由于中国情境纳入使用纵向数据的研究数很少(K=6),相比于横截面数据,纵向数据更能真实地反映变量之间的动态关系,且西方情境下的相关性差别非常小(仅为0.01),因此,研究结果的稳定性和可靠性需要未来通过纳入更多使用纵向数据的中国情境实证研究予以加强。值得注意的是,与西方情境下的研究[6]不同,本研究还检验了地区属性、同源偏差程度的调节作用。由假设7b和假设10得到支持的结果可知,地区属性、同源偏差程度能够调节变革型领导与个体绩效之间的关系,且rud>rd,rh>rlo。可能的原因在于:①欠发达地区企业的管理水平与发达地区存在较大的差距,因此,欠发达地区的变革型领导对个体绩效的促进作用仍有较大的挖掘空间。②领导风格和绩效的评估数据来源相同。例如,员工既评估其上司的领导风格,又评估自己的绩效,这会造成自我增强效应,相关性因而比较高。

5 理论贡献、局限与展望

5.1理论贡献

本研究的理论贡献主要如下:①为中国情境下变革型领导与不同层次绩效的关系提供更为精确的估计,并给出显著正相关的阶段性定论。中国情境下变革型领导与个体、团队、组织3个层次绩效的关系,之前仅有针对同一研究样本的跨个体、团队两个层次的实证研究,也没有跨3个层次的实证研究,没有Meta分析,更没有跨3个层次的Meta分析。本研究是对现有实证研究的重要总结,也为深入理解变革型领导的效能提供了可靠佐证。②研究结果可信度高。同现有中国情境下的Meta研究相比,本研究纳入的独立实证文献数量更多(117篇),而充分的实证文献数量能够有效避免二阶抽样误差[7]。③较为完备地阐述变革型领导与绩效关系的内在机制。明确情境因素(组织属性、领导层次、地区属性)和测量因素(数据属性、测量工具、同源偏差程度)对二者关系的调节作用。④首次检验了同源偏差程度的调节作用。以往的Meta研究对同源偏差问题缺乏足够关注,这可能对研究结果产生混淆并使结论产生偏差。本研究对同源偏差程度的调节操作能启发未来的Meta研究及实证研究对这一问题多加关注。⑤对比分析了中、西情境下变革型领导与不同层次绩效、不同类型个体绩效关系以及调节作用的异同,拓展了人们对中、西情境下变革型领导关联性及差异性的理解。大样本Meta分析获得的跨文化对比结果为因地制宜地发挥变革型领导的效力提供较为可靠的依据。

本研究的管理启示在于:①变革型领导对于绩效的正向促进作用使其可以作为绩效的有效预测指标。这意味着组织需要注重加强经理人变革型领导风格的介入机制。之前的研究[31]也已发现变革型领导可以通过大量训练实现,且可通过一些个人特质(如外向性和情绪稳定性等)被识别。这就意味着组织在招聘和挑选人才时,应该重点关注这一类人,因为他们更有可能成为变革型领导。②在中、西情境下,变革型领导对团队绩效的促进作用都最为突出。由此,在团队建设中,要尤为重视变革型领导的塑造。③在中、西情境下,变革型领导对员工关系绩效的促进作用最强,因此,该领导风格可能不失为一种提升员工的积极情绪和主动性的有效手段。

5.2研究局限与展望

本研究也存在以下局限性:①对于使用英文、中文之外的文字撰写的,且仅在本国发表的文章,受限于客观条件与能力,无法纳入本研究中,这可能会造成文献选择偏差,对研究结果也造成了影响。②受限于目前中国情境下变革型领导与个体创新、适应性、服务绩效关系,以及相应调节变量下的不同类型(如采用纵向数据测量方式)的实证文献数量较少,相应的研究结果精确性和稳定性尚缺乏。③对分维度相关系数采用了求简单算数平均数方法,这可能会影响效应值的准确性,且未对变革型领导的不同维度与绩效的关系展开检验。④尽管验证了变革型领导与不同层次绩效、不同类型个体绩效之间的正相关性,以及不同调节变量的调节方向和强度,但仍无法比较作用机理,更无法精确解释其原因。

在改进上述研究不足的同时,未来研究还可开展的探索包括:①纳入更多潜在的调节变量(如组织规模)进行研究,并对变革型领导的不同维度与团队、组织绩效不同维度的关系开展调节作用的检验。②无论是实证研究还是Meta研究,需要更加关注提高数据的质量,更多地采用纵向数据测量方式,同时尽可能弱化同源偏差问题。③拓展高层管理者的变革型领导行为扩散到中层、基层管理者,并最终影响绩效的跨层次研究。

[1] BASS B M. Leadership and Performance beyond Expectations [M]. New York: Free Press, 1985

[2] CHI N W, PAN S Y. A Multilevel Investigation of Missing Links between Transformational Leadership and Task Performance: The Mediating Roles of Perceived Person-Job Fit and Person-Organization Fit [J]. Journal of Business and Psychology, 2012, 27(1): 43~56

[3] SHIN S J, KIM T Y, LEE J Y, et al. Cognitive Team Diversity and Individual Team Member Creativity: A Cross-Level Interaction [J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 197~212

[4] DEGROOT T, KIKER D S, CROSS T C. A Meta-Analysis to Review Organizational Outcomes Related to Charismatic Leadership [J]. Canadian Journal of Administrative Sciences, 2000, 17(4): 356~372

[5] HUNTER J E, SCHMIDT F L. Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings [M].2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2004

[6] WANG G, OH I S, COURTRIGHT S H, et al. Transformational Leadership and Performance across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research [J]. Group and Organization Management, 2011, 36(2): 223~270

[7] HOFSTEDE G. Cultural Constraints in Management Theories [J]. Academy of Management Executive, 1993, 7(1): 81~94

[8] 时勘, 王继承, 李超平. 企业高层管理者胜任特征模型评价的研究 [J]. 心理学报, 2002, 34(3): 306~311

[9] GONG Y, HUANG J C, FARH J L. Employee Learning Orientation, Transformational Leadership, and Employee Creativity: The Mediating Role of Employee Creative Self-Efficacy [J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 765~778

[10] 鞠芳辉, 谢子远, 宝贡敏. 西方与本土:变革型、家长型领导行为对民营企业绩效影响的比较研究 [J]. 管理世界, 2008(5): 85~101

[11] 朱少英, 齐二石, 徐渝. 变革型领导、团队氛围、知识共享与团队创新绩效的关系 [J]. 软科学, 2008, 22(11): 1~4

[12] 李秀娟, 魏峰. 打开领导有效性的黑箱:领导行为和领导下属关系研究 [J]. 管理世界, 2006(9): 87~93

[13] BASS B M, AVOLIO B J.Transformational Leadership: A Response to Critiques[M]//CHEMERS M M,AYMAN R. Leadership Theory and Research Perspectives and Directions. London: Academic Press, 1993:49~80

[14] 李超平, 时勘. 变革型领导的结构与测量 [J]. 心理学报, 2005, 37(6): 803~811

[15] RICHARDSON H A, VANDENBERG R J. Integrating Managerial Perceptions and Transformational Leadership into a Work-Unit Level Model of Employee Involvement [J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(5): 561~589

[16] GUANGLING W. Empirical Study on the Relationship between Transformational Leadership and Contextual Performance under the Organizational Commitment Intermediary Role-Based on the Sample Analysis of IT Industry [C]. Shanghai:2011 International Conference on E-Business and E-Government (ICEE), 2011

[17] 刘涛. 变革型领导对员工工作绩效影响机制研究 [D]. 成都: 西南交通大学经济管理学院, 2013

[18] ARTHUR JR W, BENNETT W, HUFFCUTT A I. Conducting Meta-Analysis Using SAS [M]. Mahwah: Psychology Press, 2001

[19] LOWE K B, KROECK K G, SIVASUBRAMANIAM N. Effectiveness Correlates of Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Review of the MLQ Literature[J]. The Leadership Quarterly,1996,7(3):385~425

[20] LIANG S G, CHI S C S. Transformational Leadership and Follower Task Performance: The Role of Susceptibility to Positive Emotions and Follower Positive Emotions [J]. Journal of Business and Psychology, 2013, 28(1): 17~29

[21] 徐长江, 梁崇理, 时勘, 等. 高校变革型领导与交易型领导有效性的比较研究 [J]. 高等教育研究, 2014, 35(1): 38~45

[22] 高伟明, 曹庆仁, 许正权. 变革型领导行为对基层管理者安全绩效的影响 [J]. 技术经济与管理研究, 2015, 26(4): 52~56

[23] 吴敏, 刘主军, 吴继红. 变革型领导、心理授权与绩效的关系研究 [J]. 软科学, 2009, 23(10): 111~117

[24] HOUSE R J, HANGES P J, RUIZ-QUINTANILLA S A, et al. Cultural Influences on Leadership and Organizations: Project GLOBE [J]. Advances in Global Leadership, 1999, 1(2): 171~233

[25] LIAO H, CHUANG A. Transforming Service Employees and Climate: A Multilevel, Multisource Examination of Transformational Leadership in Building Long-Term Service Relationships [J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(4): 1 006~1 019

[26] HERMAN H M, CHIU W C K. Transformational Leadership and Job Performance: A Social Identity Perspective [J]. Journal of Business Research, 2014, 67(1): 2 827~2 835

[27] JUNG D I, CHOW C, WU A. The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings [J].Leadership Quarterly, 2003, 14(4): 525~544

[28] LIPSEY M W, WILSON D B. Practical Meta-Analysis [M]. Thousand Oaks: Sage, 2001

[29] ROTHSTEIN H R,SUTTON A J,BORENSTEIN M,et al. Publication Bias in Meta-Analysis: Prevention, Assessment and Adjustments [M]. Chichester: John Wiley and Sons, 2006

[30] GUEST D E. Human Resource Management: When Research Confronts Theory [J]. International Journal of Human Resource Management, 2001, 12(7): 1 092~1 106

[31] BARLING J, WEBER T, KELLOWAY E K. Effects of Transformational Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: A Field Experiment [J]. Journal of Applied Psychology, 1996, 81(6): 827~832

(编辑郭恺)

A Meta-Analytic Review of Literature on the Relationship between Transformational Leadership and Performance in the Context of China

CHEN ChunhuaSU TaoWANG Xingshan

(South China University of Technology, Guangzhou, China)

Based on the meta-analysis of 117 independent empirical papers including 426 effect sizes, 26092 independent samples and a total capacity of 101 358 samples, this article shows that transformational leadership can bring higher performance in the context of China.Transformational leadership significantly promotes not only employees’ individual performance, including task, contextual and innovative performance, but also team and organizational performance. These promotive effects are all stronger than those in the context of western countries.Whereas, the sorting order of promotive effects are inconsistent in these two contexts. Contextual factors (including organizational attribution, leader level, regional attribute and publication status) and measurement factors (including data attribute, measurement tool and degree of common method bias), acting as mediators, can significantly adjust the relationship between transformational leadership and employees’ individual performance. However, the moderating effect is different from that in Western context. The result of this article can draw a periodical conclusion on the relationship between transformational leadership and performance in Chinese context.

transformational leadership; performance; meta-analysis; moderating effect

2015-12-16

教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(11YJA630004);中央高校基金科研业务费资助项目(X2gsD2117810)

C93

A

1672-884X(2016)08-1174-10

陈春花(1964~),女,广东湛江人。华南理工大学(广州市510640)工商管理学院教授、博士研究生导师。研究方向为组织与文化管理、中国本土企业成长。E-mail:bmchchen@scut.edu.cn

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.08.007