毒品所致精神障碍者刑事责任能力审判认定调查研究

2016-08-23张盛宇撒兰梅许照高王俊杰汤涛刘超蔡伟雄

张盛宇,撒兰梅,许照高,王俊杰,汤涛,刘超,蔡伟雄

(1.司法部司法鉴定科学技术研究所上海市法医重点实验室上海市司法鉴定专业技术服务平台,上海200063;2.新疆乌鲁木齐市安宁医院,新疆乌鲁木齐830023;3.南阳市中级人民法院,河南南阳473000)

鉴定实践Forensic Practice

毒品所致精神障碍者刑事责任能力审判认定调查研究

张盛宇1,撒兰梅2,许照高3,王俊杰1,汤涛1,刘超1,蔡伟雄1

(1.司法部司法鉴定科学技术研究所上海市法医重点实验室上海市司法鉴定专业技术服务平台,上海200063;2.新疆乌鲁木齐市安宁医院,新疆乌鲁木齐830023;3.南阳市中级人民法院,河南南阳473000)

目的了解刑事法官对毒品所致精神障碍者刑事责任能力(本文特指自愿吸毒,危害行为发生当时已陷入辨认或控制能力丧失情形)认定意见与处置建议。方法使用自编毒品所致精神障碍者责任能力评定调查表,选择在国家法官学院刑事证据专题研修班学习的刑事审判法官作为调查对象,通过信访调查、自愿填报的方式收集调查表。结果问卷一获得有效问卷87份,在《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(下称《指南》)颁布前,30名法官曾审理过自愿吸毒所致精神障碍者所涉刑事案件,案件中主要鉴定意见为完全、限定和无责任能力的比例为20:9:1,且法官最终均采信了鉴定意见;在《指南》颁布后,有31名法官曾审理过此类案件,主要鉴定意见为完全、限定、无责任能力和不予评定的比例为16:4:5:6,法官最终审判认定完全、限定和无责任能力的比例为21:8:2。对4类特殊情形案例如,受胁迫或误吸毒品情形下,完全、限定和无责任能力的比例约为2:3:3;医源性摄入毒品情形下,完全、限定和无责任能力的比例约为1:2:3;脱毒期内因毒品的持续作用情形下,完全、限定和无责任能力的比例约为10:9:1;行为能力受限者自愿吸毒情形下,完全、限定和无责任能力的比例约为2:7:2。问卷二获得有效问卷43份,法官对毒品所致精神障碍者案件的责任能力认定意见中完全、限定和无责任能力的比例为31:11:1,对现行情况最可行的解决对策由司法鉴定行业制定相关标准、由立法层面制定相关法律条款和根据案件情况自由裁定的比例为15:22:6。结论在接受本调查的法官所审理案件中,多数鉴定人在相关评定时并未严格按照《指南》规定执行。法官对自愿吸毒所致精神障碍者应当负刑事责任能力的观点较为一致,多数倾向于完全责任能力,但仍存在一定分歧。相较鉴定人,法官对非自愿吸毒所致精神障碍者的责任能力认定更为严厉。绝大部分法官认为在现行情况下应由司法鉴定行业制定标准或立法层面制定法律来解决评定争议。

法医精神病学;毒品所致精神障碍;刑事责任能力

近年来随着新型毒品的不断涌入,我国毒品滥用的趋势日益严峻。截至2014年底,全国累计登记吸毒人员295.5万名;全年共查处吸毒人员88.7万余人次,新发现登记吸毒人员46.3万余名,强制隔离戒毒新收戒26.4万余人次,社区戒毒社区康复新报到12.4万余名[1];各项数据较2013年均有不同程度的上升。与传统毒品相比,新型毒品多具有强致幻性,在吸食后会出现诸如幻觉、妄想及精神运动性兴奋等精神症状,从而导致行为失控,极易造成暴力犯罪,案发后司法机关委托进行刑事责任能力(责任能力)评定的案件也逐年递增。遗憾的是,由于我国立法并未明确规定因吸食毒品所致精神障碍者的刑事责任能力,加之混杂有诸如非自愿吸毒、原发精神障碍、戒断反应、迟发性精神病性障碍等因素影响,学术界对此情况下(特别是自愿吸毒、且危害行为当时陷于辨认或控制能力丧失情形)如何评定其刑事责任能力并未达成一致,致使相关评定工作一度显得特别混乱。2011年3月17日,司法部出台《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(以下简称《指南》,当日生效),对此问题也采取暂时搁置争议办法,规定对自愿摄入者“暂不宜评定其刑事责任能力,可进行医学诊断并说明其案发时的精神状态”,将责任能力直接交由司法机关自行决定,这一做法也取得了一定的效果。但是,鉴定实践中仍有部分鉴定人并未严格按照《指南》规定,对自愿吸毒、且危害行为发生当时陷于辨认或控制能力丧失情形仅按“原因自由行为”评定完全或限定责任能力;司法审判中亦因相关刑事责任能力鉴定意见的空缺而处置失序,难以真正实现司法公正与和谐,也不利于自由裁量权力的制约和平衡。

基于目前对毒品所致精神障碍者责任能力评定悬而未决的状况,我们特对刑事法官展开问卷调查,了解司法审判中此类案件(均特指自愿吸毒、且危害行为当时陷于辨认或控制能力丧失情形,下同)的刑事责任能力评定现况、对评定意见的司法认定及法官对相关问题的认识,拟为相关评定标准的制定或立法工作提供参考。

1 对象及方法

1.1对象

本研究调查对象为2015年、2016年在国家法官学院参加“全国法院刑事证据专题研修班”学习的两期刑事审判法官。

1.2工具与调查方法

自编毒品所致精神障碍责任能力评定调查表。问卷一内容包括:(1)法官基本信息,如年龄、性别、工作单位、刑事工作年限;(2)拥有相关案件审判经历的法官对此类案件审判方面的信息,如相关案件的审判例数、主要鉴定意见、最终审判认定等,涉及2009年初至2011年3月《指南》颁布前、《指南》颁布后至2014年底两个时间段;(3)不限于对相关案件有无审判经历、仅基于自身理解个人对受胁迫或误吸毒品、医源性摄入毒品、脱毒期内因毒品持续作用、行为能力受限下自愿摄入毒品等4类特殊情形下所致精神障碍而涉案者的认定意见。问卷二内容包括:(1)法官基本信息(同问卷一);(2)法官基于自身理解对自愿吸毒所致精神障碍者责任能力认定意见;(3)法官个人认为在现行情况下对此类人群责任能力评定最可行的解决对策意见。

2015年调查时使用问卷一,2016年调查时使用问卷二,两次调查均采用信访与自愿填报方式完成。

1.3统计方法

采用SPSS16.0统计软件进行数据分析,以均数、频数及构成比描述各项目分布情况;使用Spearman相关性分析,分析以可能对最终认定意见有影响的相关变量与最终认定意见变量之间的相关性。

2 结果

2.1问卷一

2.1.1法官信息

共获得有效问卷87份,法官来自全国26个省市自治区。其中男性61名,女性21名,另有5名未注明性别;平均年龄38.75±6.87岁;来自高级人民法院30名,中级人民法院49名,基层法院6名,另有2人未作选择,平均刑事工作年限10.52±7.98。

2.1.2案件审判方面的信息

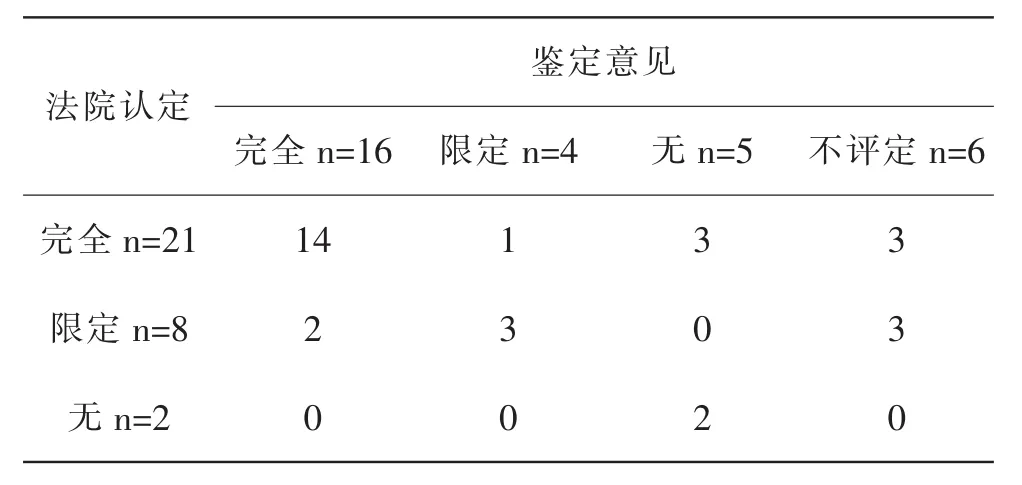

为便于统计,本问卷仅要求就《指南》颁布前后,法官对此类案件的主要鉴定意见及审判认定结果做出单项选择。结果发现,在《指南》颁布之前,有30名法官审理过此类案件,主要鉴定意见为完全、限定和无责任能力的比例为20:9:1,且法官最终均采信了鉴定意见。在《指南》颁布之后,有31名法官审理过此类案件,主要鉴定意见为完全、限定、无责任能力和不予评定的比例为16:4:5:6。对不予评定的意见,法官最终认定为完全和限定责任能力的各3名;对无责任能力意见,有3名法官最终改认为完全责任能力;对限定责任能力的,有1名法官最终改认为完全责任能力;对完全责任能力的,有2名法官最终改认为限定责任能力,详见表1。

表1 《指南》颁布后此类案件的鉴定意见及认定情况

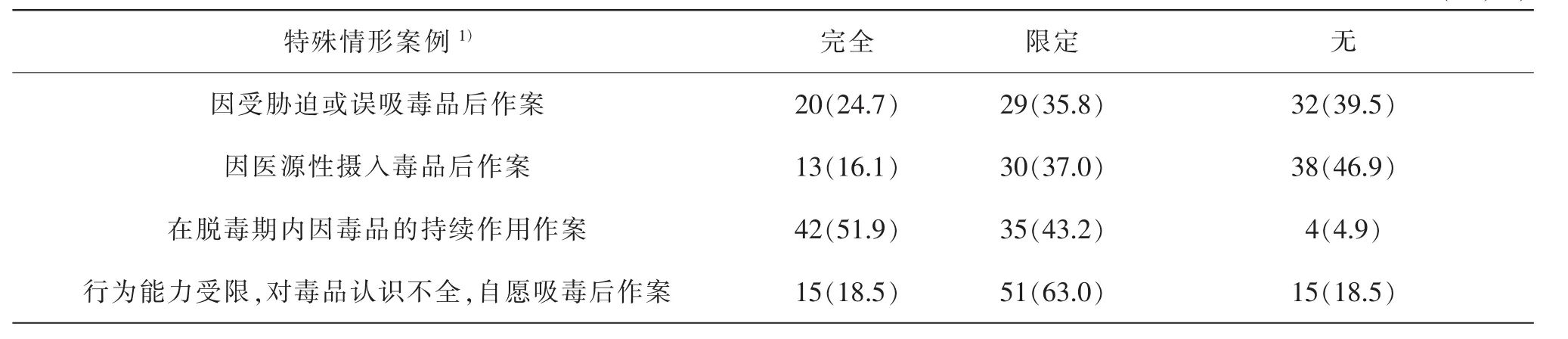

2.1.3法官对4类特殊情形案例的认定意见

共有81名法官对4种特殊情形案例作出选择,详见表2。受胁迫或误吸毒品导致精神障碍从而涉案者,认定为完全、限定和无责任能力的比例约为2:3:3;医源性摄入毒品后导致精神障碍涉案者,认定完全、限定和无责任能力的比例约为1:2:3;脱毒期内因毒品的持续作用导致精神障碍涉案者,认定完全、限定和无责任能力的比例约为10:9:1;行为能力受限,对毒品认识不全,自愿摄入毒品导致精神障碍涉案者,认定完全、限定和无责任能力的比例约为2:7:2。对于非自愿吸毒者(前两种情形)导致精神障碍继而涉案者,法官认定完全责任能力占20.4%,限定责任能力占36.4%,无责任能力占43.2%。

表2 法官对该4类特殊情形案例的评定意见(人数+比率)(名,%)

2.2问卷二

2.2.1法官信息

共获得有效问卷43份,法官来自全国19个省市自治区,其中男性26名,女性17名,平均年龄37.52± 7.10岁,来自高级人民法院16名,中级人民法院16名,基层法院11名,平均刑事工作年限8.14±5.78年。

2.2.2毒品所致精神障碍案件(自愿吸毒)责任能力自认意见

在此类案件的责任能力认定意见中,有31名(72.1%)法官认定为完全责任能力,有11名(25.6%)法官认定为限定责任能力,另有1名(2.3%)法官认定为无责任能力。法官的年龄、性别、法院等级及工作年限与责任能力认定意见之间无显著相关(p>0.05)。

2.2.3法官认为现行情况下的解决对策

面对现行状况下,有15名(34.9%)法官认为应由司法鉴定行业制定相关标准,有22名(51.2%)法官认为应由立法层面制定相关法律条款,有6名(13.9%)法官认为应根据案件情况自由裁定。

3 讨论

在我国,对自愿吸毒所致精神障碍而陷入控制或辨认能力丧失状态下实施危害行为的责任能力评定/认定意见分歧较大。有人认为,吸毒本身就是法律所严禁的行为,吸毒所致的危害行为理应受到严惩,可以参照刑法对醉酒者的规定来评定,即评定为完全刑事责任能力;有人提出按“原因自由行为”理论,根据对吸毒的心理态度不同,可评定完全或限定责任能力;有人则持反对意见,认为因法律未特别规定,毒品所致精神障碍者既然是刑法意义上的“精神病人”,就不应追溯其精神障碍的产生原因,仅凭吸毒的心理态度去否认其“无责任能力”状态[4~6]。在本次调查中,法官对此类案件责任能力认定意见主要为完全责任能力(72.1%)和限定责任能力(25.6%),此结果与黄伯青、亢明等人观点不谋而合,大部分法官倾向认为此种情形下的责任能力评定/认定应当从严掌握,自愿吸毒者陷入控辩能力丧失下实施危害行为也应追究刑事责任的观点得到了较多法官的认同。然而,一旦混杂有非自愿吸毒、戒断反应、行为能力受损等因素影响,法官对责任能力的认定意见分歧仍然十分明显。在非自愿吸毒的情形下(法医精神病业界传统观点认为其所导致的精神障碍属于刑法意义上的“精神病人”,一般评定为无责任能力),56.8%的法官认为此类案件应当有刑事责任能力,可见法官在对非自愿吸毒情形下的责任能力认定较鉴定人更为严厉;在戒断期间出现精神障碍以及行为能力不全者自愿吸毒后陷入控辩能力丧失者,则分别有43.2%和63.0%法官认为应当是限定责任能力,由此可见,法官也注意到行为人使用毒品的主观心理态度,认同某些特殊情形下的“吸毒者”可以酌情减轻或免除刑事处罚。

我们曾在上海市司法鉴定人中开展过吸毒所致精神障碍者责任能力评定现况的调查,发现仅有部分鉴定人严格按照规定出具“不予评定”意见,大部分鉴定人对此仍评定为完全或限定责任能力[2]。本次对针对不同省市的法官调查结果也发现,与上海市评定现状相似,国内近期对此类案件的责任能力评定意见依旧较为混乱,仅有约1/5的鉴定案件出具了不予评定的鉴定意见,大部分鉴定案件并不按《指南》操作,仍在继续评定,且评定完全责任能力比例约占1/2。相较司法鉴定人,法官对此类案件责任能力的最终认定显得更为严厉。调查中发现,对于鉴定意见为不予评定和无责任能力的案件,仍有超过半数法官最终认定为完全责任能力。而不予评定责任能力的案件,法官也能自行作出审查认定,案件也获顺利审理,提示鉴定人对“不予评定”结果后续处理的担忧实无必要。

与我国不同,国外一些国家对故意或过失使自己陷入无能力状态者的犯罪是否适用精神障碍状态减免刑事责任能力均有明确立法规定。在前苏联,毒品所致精神障碍通常不能消除刑事责任,但也承认在戒断反应发作等精神错乱场合,可认定为无责任能力[6];西班牙和德国则比较宽松[7],如《西班牙刑法典》规定对此可以免除刑事责任,《德国刑法典》则仅处5年以下自由刑或罚金刑。遗憾的是,我国现阶段无论在学术界还是鉴定或司法实务中对此问题仍远未达同共识,《指南》也仅是搁置争议,暂交由司法机关去自由裁定,最终解决方案悬而未决。本次调查结果显示,完善立法以及在鉴定行业内制定相关标准来解决现行困境得到了大部分法官的认同,但仍有13.9%的法官选择应根据案情自由裁定也反映出此类案件责任能力认定的复杂性。对此,我们建议在现阶段,对自愿吸毒者的责任能力应严格参照《指南》“不予评定”,交由司法机关自行裁定/认定,但作案行为与精神症状无关时可评定为完全责任能力;在国内展开大规模的吸毒所致精神障碍者涉案率调查,视调查情况决定相关责任能力到底是由立法规定还是由鉴定行业内制定标准来处理。

[1]国家禁毒委员会办公室.中国禁毒报告(2015年)[R].北京:国家禁毒委员会办公室,2015.

[2]张盛宇,赵海,管唯,等.毒品所致精神障碍者责任能力评定现状调查[J].法医学杂志,2014,(6):431-433.

[3]吴真.再议毒品所致精神障碍者的刑事责任能力评定[J].中国司法鉴定,2010,(1):52-54.

[4]黄伯青.自陷行为致精神障碍后犯罪之刑事责任界定[J].人民司法,2012(18):14-17.

[5]亢明,齐咏华,冯稚强,等.毒品所致精神障碍的刑事责任能力[J].临床精神医学杂志,2009,19(6):424-425.

[6]蔡伟雄.毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定问题探讨[J].中国司法鉴定,2006,(5):44-45.

[7]何恬.精神障碍吸毒者刑事责任能力研究[J].法律与医学杂志,2006,13(2):S2-S4.

(本文编辑:张钦廷)

Disposal Opinions towards the Crim inal Responsibility of Drug-induced M ental Disorders among Chinese Penal Judges:a Questionnaire Survey

ZHANG Sheng-yu1,SA Lan-mei2,XU Zhao-gao3,WANG Jun-jie1,TANG Tao1,LIU Chao1,CAIWei-xiong1

(1.Institute of Forensic Science,Ministry of Justice,Shanghai200063,China;2.Urumqi AnNing Hospital,Urumqi830023,China;3.Nanyang Intermediate People's Court,Nanyang 473000,China)

Objective To understand the penal judge's disposal opinions towards the criminal responsibility of drug-induced mental disorders(hereby and after refer to voluntary drug users.The objects have already lost identification or control ability when the harm behavior occurs).M ethod Using the self-made questionnaire and choosing the penal judge in the National Judges College of Criminal Evidence Seminar as investigation objects,the questionnaires were collected through the complaint investigation and voluntary reporting.Results The questionnaire one has 87 valid responses.Before the “Mental Disorders of Criminal Responsibility Ability Assessment Guide”was promulgated,30 trial judges had been involved in drug-induced mental disorders criminal cases.Among the expert opinions,the proportion of full,limited and none responsibility was 20:9:1,and the judges ultimately adopted the expert opinions.After the“Guide”was promulgated,31 judges have heard over such cases.The proportion of full,limited,none responsibility and not suitable for assessment opinions was 16:4:5:6.The proportion of ruled full,limited and none responsibility was 21:8:2.Under 4 kinds of special circumstances,such as drug use by coercion ormistake,the proportion of full,limited and none responsibility was 2:3:3.Under the circumstance of iatrogenic intake of drugs,the ratiowas1:2:3.During the rehabilitation,when kept being affected by the drugs,the ratiowas 10:9:1.For those whose capacity was limited but voluntary to use drugs,the ratio was 2:7:2.There were 43 valid responses for questionnaire two.The proportion of ruled full,limited and none responsibility was 31:11:1.The ratio of themost feasible solutions to the current situation based on the judicial appraisal standards,the relevant legal provisions and the discretion was 15:22:6.Conclusions Currently,most judicial experts don't practice in strict accordance with the“Guide”.Judges tend to rule full criminal responsibility of drug induced mental disorders,but there are still some differences.Themajority of the judges agreed that the involuntary drug induced mental disorders should be reduced or exempted from punishment.The majority of the judges found that under the present circumstances,the disputes should be resolved by setting forensic standards or legislation.

forensic psychiatry;drug-induced mental disorder;criminal responsibility

DF795.3

A

10.3969/j.issn.1671-2072.2016.04.006

1671-2072-(2016)04-0034-05

2016-05-02

国家社会科学基金项目(13BFX054);上海市法医学重点实验室资助项目(14DZ2270800);上海市司法鉴定专业技术服务平台资助项目(16DZ2290900)

张盛宇(1987—),男,硕士,主检法医师,主要从事司法精神病学研究。E-mail:tmac1zsy@163.com。

蔡伟雄(1967—),男,博士,研究员,主任法医师,主要从事法医精神病学研究。Email:caiwx@ssfjd.cn。

通信作者:撒兰梅(1973—),女,副主任医师,主要从事精神卫生及法医精神病司法鉴定研究。E-mail:915464280@qq.com。