尸体上牙齿咬痕的检验和思考

2016-08-23张治国侯钦陈启明

张治国,侯钦,陈启明

(扬州市公安局,江苏扬州225000)

鉴定实践Forensic Practice

尸体上牙齿咬痕的检验和思考

张治国,侯钦,陈启明

(扬州市公安局,江苏扬州225000)

目的命案尸体上,犯罪嫌疑人留下的牙齿咬痕是重要证据,对如何科学、准确的检验相关痕迹进行了探究。方法利用实际案例,对影响尸体上牙齿咬痕变化的因素,检验的注意事项,咬痕应用的局限性及命案侦办对痕迹物证的要求等方面深入探讨。重点阐释牙齿咬痕提取方法、样本制作方法、多法比对检验、特殊特征应用等,创新利用嫌疑人石膏牙模制作活体样本验证比对结论。结果丰富了牙齿咬痕的检验手段,并将多种方法有机结合,有效提高了牙齿咬痕检验鉴定的科学性和准确性。结论本研究对实践具有较强的指导意义,为完善相关检验鉴定工作提供了有益参考。

尸体;牙齿咬痕;司法鉴定

牙齿咬痕是指上、下颌牙齿同时在客体上作用形成的痕迹,能够反映出牙弓、牙列、单齿、数量、镶补、缺损等形态特征。痕迹中反映的牙齿数量、客体及痕迹的变形情况,通常与被咬客体的硬度、塑性、弹性和韧性有关。

人体皮肤是柔软有弹性的组织,不同的咬合力、不同的受力部位、不同的皮肤质感和不同的活性程度等都会对牙齿咬痕形态产生不同影响,且由于皮肤的回弹作用,一般以平面痕迹形态呈现,更多的反映出牙齿颌面结构特征。此外,人体皮肤上的牙齿咬痕,多数是由前牙形成,根据其伤害程度可形成表皮剥脱或皮下出血,重者可出现皮肤裂伤。活体皮肤上的咬痕一般会经历凹陷、肿胀、皮下出血、消肿或结痂、消失等阶段。而尸体上的咬痕,一般在生前形成,有生活反应,随着受害人死亡,活体新陈代谢停止,代之以尸体现象,咬痕不再消失,其形态也会发生不同于活体的变化。因此,在检验鉴定过程中,必须充分考虑到上述因素的影响。

1 简要案情

某年7月25日,某市区一风光带内发生一起杀人案件。犯罪嫌疑人在路边风光带打弹弓取乐,击中正在行驶中的受害人钱某汽车车门,钱某下车寻找,与嫌疑人遭遇发生纠缠打斗,在此过程中,犯罪嫌疑人拔出随身携带的尖刀,反复猛刺钱某,致钱某失去反抗能力并坠入路边河中,犯罪嫌疑人驾驶电动车逃离现场。受害人被发现打捞上岸后已死亡,经法医检验,确定受害人系被他人持单刃锐器刺击颈部,致急性失血而死亡。现场勘查发现,提取到受害人的血迹、犯罪嫌疑人遗留的帽子、钢珠等物证,在帽子上检出嫌疑人的DNA。尸检时,在受害人右前臂部位发现一处疑似咬痕。

此案经公安机关连续多日艰苦奋战,成功破案,抓获犯罪嫌疑人张某。在大量证据面前,张某交代了部分犯罪事实,但在诸多细节方面未如实供述,反映出其畏罪和狡辩的心理。虽经张某指认在另外一处河道内打捞出其案后抛弃的电动车,但作案凶器匕首和作案时穿着的衣物始终未能打捞到。中心现场无监控,现场的血迹、帽子、钢珠,以及打捞出的电动车等物证都难以证明犯罪嫌疑人与被害人之间有过直接接触,如果犯罪嫌疑人翻供,必然会给侦查和诉讼造成很大困难。在无法找到凶器和衣物的情况下,受害人右前臂部位的咬痕成为关键性证据。

2 检材和样本制备

2.1检材

尸检过程中,在死者右前臂中段尺侧见一处新鲜的类环形间断性皮下出血伴表皮剥脱(3.5 cm×3.0 cm范围内),其大小、形态符合牙齿咬合形成,分析为人的牙齿咬痕,拍照固定提取(图1)。又提取该部位棉签拭子送检,由于尸体经河水浸泡冲刷,未能检出DNA。

图1 死者右前臂尺侧咬痕

2.2样本

为获取高质量的样本,邀请了专业牙医参与工作。首先将粉末状的齿科藻酸盐印模材料加水调配成膏状,填入不锈钢牙托,将牙托置于嫌疑人口中,让犯罪嫌疑人咬合后取出,分两次获得上下牙模具,待模具凝固成型后,再将调配好的医用石膏灌入模具,烘干凝固后将模具与石膏分离,获得一副完整的犯罪嫌疑人牙齿模型。

为直接获取犯罪嫌疑人牙齿咬痕样本,又选择医用蜡片作为客体,将蜡片烘烤软化卷成圆柱状,弯曲成半弧,置入犯罪嫌疑人张某口中,让其一次咬合后取出,同步制成上下颌牙齿咬痕样本。

图2 犯罪嫌疑人牙齿咬痕蜡片样本

3 检验

3.1对死者右前臂尺侧咬痕检验

对死者右前臂上的类环形咬痕,由上下两条对凹弧形线组成,上下牙弓均呈椭圆弧形,上下牙排列形成曲线(分别标为A和B)(图3)。根据现场勘查,犯罪嫌疑人和死者有过面对面的搏斗,而死者右前臂的咬痕位于尺侧中段偏下方的位置,牙列A反映出的牙齿宽度大于牙列B的牙齿宽度,能够确定牙列A系上颌牙,牙列B系下颌牙,且符合面对面搏斗中,犯罪嫌疑人咬住死者右前臂形成上述咬痕。

牙列A能够较清晰完整的反映出上颌相邻的5颗牙齿痕迹,分别为:左上第一颗(中切牙)、第二颗(侧切牙)、第三颗(尖牙),右上第一颗(中切牙)、第二颗(侧切牙)。

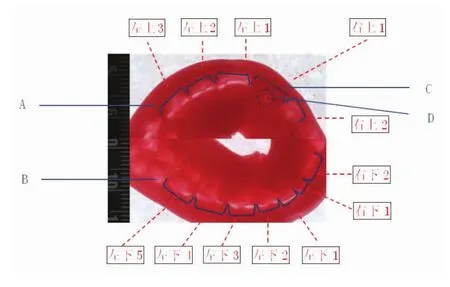

牙列B能够较清晰完整的反映出下颌相邻的7颗牙齿痕迹,分别为:左下第一颗(中切牙)、第二颗(侧切牙)、第三颗(尖牙)、第四颗(第一双尖牙)、第五颗(第二双尖牙),右下第一颗(中切牙)、第二颗(侧切牙)。牙列信息如图4所示。

图3 咬痕特征标示

经进一步观察发现,上颌右侧第一颗(中切牙)牙齿齿冠缺损(标为C)(图3),在该齿位上发现一点状印压痕迹(标为D)(图3)。

图4 尸体上咬痕牙列信息

3.2对犯罪嫌疑人的牙齿检验

对犯罪嫌疑人张某的牙齿检验发现,其上颌右侧第1颗牙齿(中切牙)齿冠缺失,仅残留牙根,牙根内固定有一根金属桩核,系镶补义齿所留(图5)。制取的犯罪嫌疑人牙齿石膏模型在相应位置亦反映出该特征。

图5 犯罪嫌疑人牙齿及石膏模型状况

犯罪嫌疑人咬痕蜡片样本,能够反映出犯罪嫌疑人牙齿的牙冠、齿位、缺损、镶补以及牙列形态等特征。经检验,上下牙弓呈椭圆弧形,上下牙列形成曲线。其牙列、牙位信息能够与死者右前臂上咬痕对应,特别是上颌右侧第一颗(中切牙)牙齿痕迹反映出牙齿缺损,在该齿位有镶补义齿金属桩核形成的点状印压痕迹(图6)。

图6 样本特征标示

综上,死者右臂上的咬痕(检材)与犯罪嫌疑人张某牙齿制成的咬痕样本在牙列曲线形态、对应牙齿痕迹宽度、牙齿缺损的位置、宽度、镶牙桩核痕迹形态及与缺牙的相互关系等方面特征均相吻合,为其他人所不能重复,构成同一认定的客观依据。检材和样本在部分牙冠痕迹的形态、牙弓弧度等方面存在一定的差异,主要是由于死者右前臂上咬痕遗留在皮肤表面,属平面痕迹,且在咬痕形成过程中伴随滑动、表皮剥脱及皮下出血等情况发生,必然会导致痕迹形态变化,而样本系采用医用蜡片制作的牙齿印模,属立体痕迹,且形成时基本处于静止状态。因此,检材和样本的差异系形成痕迹的客体、条件和咬合力不同所致,非本质差异。

3.3检验结果

为进一步验证,司法鉴定人又利用犯罪嫌疑人的石膏牙模进行了深入全面的比较检验。一是将牙模贴近尸体上咬痕,细致比对牙模和痕迹之间的位置、大小、形态关系(图7)。二是进行人体实验,模拟案发状态下的咬合动作,用牙模在实验人员右前臂相应部位进行咬合,形成皮肤上咬痕,再次与尸体上咬痕进行比对(图8)。上述比对检验均支持前面的检验结果,进一步证实死者身上的咬痕即为犯罪嫌疑人张某牙齿所留。

图7 犯罪嫌疑人石膏牙模与死者右前臂咬痕比对

图8 尸体上咬痕与人体咬痕实验样本比对

4 讨论

4.1牙齿咬痕易受多种因素影响而发生变化

作为一种特殊痕迹,牙齿咬痕虽然也体现出个体差异和相对稳定性,但与手印、足迹等常规痕迹相比,更容易受到客体、环境和保存条件的影响,同一个人在不同情况下形成的咬痕会存在诸多差异,在人体皮肤等客体上形成的同一个咬痕也会在较短时间内发生明显变化,尸体上咬痕和活体上咬痕变化的区别更是显而易见。本案即为典型,在案发不久进行尸体检验时,咬痕较为新鲜,其表皮剥脱伴皮下出血能够反映出牙齿颌面及舌面的大致形态,牙齿远近中面形成的纵向表皮剥脱则呈短线状,较浅。5日后抓获犯罪嫌疑人再次进行检验时,该咬痕已经发生极为显著的变化,牙齿颌面对应的皮下出血大范围扩散,甚至连成一片形成圆环状,难以辨识齿位,纵向的表皮剥脱由于水分蒸发,出现皮革样化,短线变粗变深,呈深褐色。痕迹整体因脱水而收缩(图9)。

图9 尸体上咬痕初期和后期形态比较

4.2牙齿咬痕对检验工作有着特殊要求

鉴于尸体上咬痕易发生不可逆转的变化,检验过程要注意几点。一是及时检验。鉴定人员要在命案发生的第一时间注意寻找发现尸体上可能存在的咬痕,特别是衣着暴露部位的咬痕,更具司法鉴定价值。发现咬痕后要及时多角度拍照固定,应当拍摄概貌和细目照片,以便于准确分析咬痕形成的部位、过程、齿位等信息,还要注意提取咬痕部位的DNA检材,必要时应当用硅橡胶等材料提取咬痕,甚至可以将咬痕部位的皮肤从尸体上剥离,妥善保存,最大限度保留咬痕的原始状态。二是定期检验。初次检验后,还要在一段时间内定期观察固定咬痕的变化情况,建议以12 h为间隔,以便对痕迹特征作出更为全面准确的分析。有的特征还会出现此消彼长的变化,可以为鉴定人员寻找有价值的特征提供支持。三是多法检验。命案中尸体上的咬痕往往是在激烈对抗过程中形成的,牙齿压滑易造成咬痕变形,鉴定时不可能让嫌疑人再去模拟作案时的状态在人体上咬出同样的样本,只能选择替代物制作样本。如本案中选择医用蜡片,但蜡片塑性虽好却不具备人体皮肤的弹性,形成的也是立体痕迹,与尸体上咬痕在形态方面存在较大差异,稍有不慎即有可能出现差错。因此,应当采用多种方法对检验的结果进行验证。比如对嫌疑人本人牙齿进行观察和检验,制作犯罪嫌疑人牙齿石膏模型与咬痕进行比对检验等。本案中,鉴定人员创新方法,利用犯罪嫌疑人牙齿石膏模型在人体相应部位模拟咬合动作,形成了与现场咬痕最为相似的样本,为准确司法鉴定提供了进一步支撑。

4.3咬痕应用具有局限性

除了上述痕迹变化因素外,嫌疑人牙齿的形态也会随着生理改变或医疗发生变化,从而改变原有特征,形成新的特征,检验时必须考虑到这些因素,不能轻易做出肯定或否定意见,否则极易误导侦查。本案中,犯罪嫌疑人缺失的右上第一颗牙齿是以前治疗时安装的义齿,在作案过程中损坏,恰好形成了极有价值的个体特征,但这种特征随时可能因治疗修复而改变,如果犯罪嫌疑人在被抓获前重新安装了义齿,将会给司法鉴定工作带来困难。

4.4命案侦办中要对痕迹物证进行全面检验甄别

当前刑事诉讼证据要求日益严苛,法律赋予犯罪嫌疑人的辩解和辩护权利日益扩大和增强,特别是命案等重大案件,证据方面不容有半点疏漏。只要有一丝希望,犯罪嫌疑人必定会利用证据上的薄弱环节,拼命为自己开脱,辩护人也同样会充分利用法律赋予的权利全力寻找证据漏洞,为犯罪嫌疑人进行罪轻或无罪的辩护。因此,在命案侦办过程中,应当全面收集检验相关痕迹物证,不放过任何有价值或有疑点的线索,及时进行甄别或查证。本案中,如果未及时对尸体上咬痕进行检验鉴定,并作出同一认定意见,很有可能被犯罪嫌疑人和辩护人质疑,加之重要的物证匕首和衣物未找到,增加诉讼难度,值得我们高度重视。

[1]戴林.特殊痕迹检验[M].北京:警官教育出版社,1994:1-40.

(本文编辑:张建华)

The Exam ination and Reflection of Bite M arks on Corpses in Hom icide Cases

ZHANG Zhi-guo,HOU Qin,CHEN Qi-ming

(Yangzhou Police Bureau,Yangzhou 225000,China)

Objective In homicide cases,the bite mark on corpse left by the criminals is very important evidence.The method for detecting and examining this kind ofmarkswere studied.M ethods Combined with case studies,the factors that affect the bitemark on corpses,the points to note during examination,the limitation of applying the bitemark as evidence,and the requirements for marks in investigation were analyzed.In addition,the method for extracting bite marks and preparing known samples,comparing with comprehensive methods,as well as the application of special features were discussed.The dentalmold of the suspectwasmade innovatively with plaster for comparison.Result Themethod enriches themeans to detect and examine bitemarks,and improves the accuracy by integrating a variety of techniques in the bite mark examination.Conclusion The study is practical and informative for forensic investigation.

corpse;bitemark;forensic examination

DF794.2

A

10.3969/j.issn.1671-2072.2016.04.007

1671-2072-(2016)04-0039-05

2016-02-15

张治国(1977—),男,高级工程师,主要从事痕迹检验工作。E-mail:807551873@qq.com。