论涉鉴类刑事庭审实质化的实现

——以庭审认证程序为视角

2016-08-23孔令勇

孔令勇

(北京大学法学院,北京100871)

KONG Ling-yong (Law School of Peking University,Beijing 100871,China)

鉴定制度Forensic System

论涉鉴类刑事庭审实质化的实现

——以庭审认证程序为视角

孔令勇

(北京大学法学院,北京100871)

在《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出推进以审判为中心的诉讼制度改革背景下,如何实现我国的涉鉴类刑事庭审实质化是一个具有代表性与必要性的问题。现阶段,涉鉴类刑事庭审形式化主要表现在法官对鉴定意见进行非实质化认证、鉴定意见具有天然证据能力、涉鉴类刑事庭审程序的构造存在缺陷等方面,这在“念斌案”与“复旦大学投毒案”中已经有所体现。为了实现涉鉴类刑事庭审的实质化,应当将调整重心置于庭审认证程序之中,培养以“方法型”法官为主导的认证主体、完善鉴定检材与鉴定意见的审查判断标准、设立刑事鉴定意见的采纳与采信规则、落实多元化与实质化的认证辅助人制度。同时,需要对《刑事诉讼法》相关条文进行调整。关键词:刑事诉讼;鉴定意见;庭审形式化;庭审实质化;庭审认证

KONG Ling-yong (Law School of Peking University,Beijing 100871,China)

“科学和技术的进步导致了证据的日益复杂,这对于一种依赖于非专业人士进行事实认定的制度施加的新的紧张。[1]”

1 实现涉鉴类刑事庭审实质化的必要性

事实认定与法律适用是刑事诉讼程序作为一种文明的纠纷解决程序的重要任务。审判中心主义的一大要旨便是将准确认定事实与正确适用法律纳入庭审程序中加以完成。其中,庭审的事实认定往往是重中之重。如果刑事庭审程序不能保证在事实认定方面的独特优势,势必会削弱审判中心主义的政策地位①党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出:“推进以审判为中心的诉讼制度改革,确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验”。其同时提出“完善证人、鉴定人出庭制度,保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用”。②表1是近十年涉及刑事诉讼鉴定检案占全国司法鉴定业务量的统计表。此表的总业务量数据主要由法定“三大类(法医类、物证类、声像资料类)”业务构成。其中,2007年的数据参见:李禹,罗萍.2007年度全国法医类、物证类、声像资料类司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2008,(4):56-58.2008年的数据参见:李禹.2008年度全国法医类、物证类、声像资料类司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2009,(4):77-79.2009年的数据参见:李禹,王奕森.2009年度全国三大类司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2010,(4):S9-S11.2010年的数据参见:李禹,陈璐.2010年度全国法医类、物证类、声像资料类司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2011,(4):91-94.2011年的数据参见:李禹,党凌云.2011年度全国法医类、物证类、声像资料类司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2012,(3):124-127.2012年的数据参见:李禹,党凌云.2012年度全国司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2013,(4):112-115.2013年的数据参见:李禹,党凌云.2013年度全国司法鉴定情况统计分析[J].中国司法鉴定,2014,(4):106-109.。现阶段,法官对证据的审查及对案件事实的认定主要不是通过法庭调查,而是通过庭审之前或者之后对案卷的审查来完成的。庭审在刑事诉讼中未能发挥实质性作用,可有可无[2]。这种庭审形式化的现象严重阻碍了审判中心主义的实现。为了实现“推进以审判为中心的诉讼制度改革”的目标,应当将庭审由形式化向实质化转变。所谓刑事庭审实质化,是指应通过庭审的方式认定案件事实并在此基础上决定被告人的定罪量刑[3]。那么,法官应当如何通过庭审的方式认定案件事实?在不同类型的刑事庭审中,这种认定事实的方式是否应当具有不同的特点?

涉鉴类刑事诉讼是那些存在对刑事案件中的特定事实与证据进行司法鉴定的诉讼程序。随着我国司法鉴定业务量的逐年增长,涉及刑事诉讼的鉴定检案也呈增长趋势,占总检案量的比例也由激增逐渐趋向于稳定(表1)②。另外,这种类型的刑事诉讼往往需要耗费较多刑事司法资源③2012年《刑事诉讼法》中涉及司法鉴定制度的内容包括鉴定人回避(第二十八条)、鉴定人作证保护(第六十二条)、侦查阶段的鉴定制度(第一百四十四至一百四十七条)、鉴定人出庭制度(第一百八十七条)、鉴定人作证程序(第一百八十九条)、专家辅助人制度(第一百九十二条)、法庭通过鉴定进行职权调查程序(第一百九十一条)、延期审理条件(第一百九十八条)、强制医疗适用条件(第二百八十四条)。其中申请补充鉴定、重新鉴定以及精神病鉴定等特殊鉴定项目极易造成庭审乃至整个诉讼的拖延。另外,根据最高人民法院最近公布的2014年全国各个人民法院审理一审案件情况显示,刑事案件数量本期已达769835件,同比增长7.15%。假设2014年涉及刑事诉讼鉴定检案所占全部检案的比例与2013年相同,为13.5%,那么172万件中就有23.22万件涉及刑事诉讼鉴定检案,占2014年一审刑事案件数量的30.2%。④主要体现在诉讼参与人应当包括鉴定人以及控辩双方可以申请具有专门知识的人出庭制度之上。,诉讼参与人较多④,出现在庭审中的事实信息也较为复杂。因此,为了在有限的刑事司法资源中顺利完成事实认定、解决纠纷、通过庭审实质化实现审判中心主义,分析涉鉴类刑事庭审形式化的表现及原因、实现庭审的实质化,就既具代表性,也有必要性。本文从庭审认证的角度出发,意在对此类庭审中的法官在事实认定与证据审查的能力、方式、程序等方面出现的问题进行分析,并提出一些对策及修法构想,以期从立法、司法两方面实现涉鉴类刑事庭审的实质化。

表1 涉及刑事诉讼的鉴定检案占总鉴定业务量比例

2 涉鉴类刑事庭审形式化的表现

形式化是我国现阶段涉鉴类刑事庭审出现的主要问题,也是研究如何实现庭审实质化的起点。通过分析个案与总结理论,我国涉鉴类刑事庭审形式化主要表现为主观上的刑事法官对于鉴定意见的非实质化认证,客观上的刑事鉴定意见具有不受限制的“天然证据能力”和制度上的涉鉴类刑事庭审程序的构造存在缺陷。

2.1刑事法官对于鉴定意见的非实质化认证

非实质化认证是指在刑事诉讼程序中认证主体因主观上的原因无法对鉴定意见进行详细、彻底的认定,从而导致认证程序的形式化甚至虚无化。

2.1.1法官对于鉴定意见认证意识的缺失

刑事法官是否具有主动认证鉴定意见的意识,这是一个关乎认证实质化的前提性问题。如果法官只是为了查明案件事实,那么职权主义诉讼模式之下的法官主动调查程序才是认定鉴定意见的最佳程序。按照查明案件真相这一标准,刑事诉讼中的认证程序可能成为一种阻碍。那些可能会有助于证明案件相关争点却存在形式上瑕疵的鉴定意见很可能无法在庭审认证中被法官采纳。反之,如果法官一律采纳经过举证与质证的鉴定意见,而非在庭审程序中对其进行形式与实质上的认定,或许会更加接近案件的真实情况。

我们不可否认,在经历了近20年“对抗式”刑事诉讼审判模式改造之后,那种以查明案件真相为最高追求的刑事庭审程序观念依旧存在。“在全面追求客观真实的哲学思潮的影响下,中国大陆的证据法学者非常注重研究证据的审查问题”[4]。这种“审查”更多地是对证据之证明力的审查。这是造成法官认证意识缺失的根源。

在这种认证理念的影响下,法官更加注重审查鉴定意见的证明力是否足以达到证明待证事实的程度。如果达到了则直接采信,如果尚未达到可以保留在之后综合全案其他证据再次进行认定。因此,他们的脑海中根本没有判断鉴定意见外在形式与内在实质是否能够被庭审采纳的意识存在。在审判程序中具体表现为忽略当庭认证而寄希望于庭下认证或者审委会集体讨论得出最终的裁判结论。

2.1.2法官对于鉴定意见的认证能力尚无评价标准

刑事法官是否具备相关认证能力则是影响认证是否实质化的又一关键因素。就刑事鉴定意见的庭审认证而言,法官是否掌握了一套基本且合适的认证方法,是衡量认证能力的具体标准。认证能力既是一种裁判能力,也是一种认识能力。合格的刑事法官当然需要具备基本的甚至较为广博的法律知识,但其不一定具备其他领域的专业知识。因此,刑事庭审需要鉴定人与专家证人这类具有相应专业知识的人利用技术优势就专门问题作出判断,从而补充事实判决者在专门问题上认识能力的不足[5]。但这并不意味着法官将认证鉴定意见的权力交由鉴定人及专家。

认证的主体只能是法官或者其他事实裁判者。即使法官需要一些专家帮助认识鉴定意见,但无论如何也不可将认证鉴定意见的实质权力拱手相让。认证是作出裁判的依据,能够行使裁判权的当然主体只能是中立的裁判者——法官。

从程序法理的角度进行分析,法官是缺乏一定自主认证能力的,除了有裁判者以外的人帮助认识鉴定意见之外,他们根本没有掌握一套基本且合适的认证方法。以多份相互矛盾的鉴定意见认证为例,刑事法官往往通过“优先原则”对一些相互矛盾的鉴定意见进行认定。所谓优先原则就是法官优先采纳那些级别更高的鉴定机构或者权威性更高的鉴定人与所出具的鉴定意见[6]。这种认证方式看似比较“保险”与“权威”,但实质上却陷入了一种“证明力优先规则”的法定证据制度怪圈之中。此外,刑事法官对鉴定意见的另一种认证方式是通过“印证规则”综合其他证据的基本情况,分析这些证据与鉴定意见的联系与区别,再作出是否采纳鉴定意见的决定。即使其他证据能够辅助证明鉴定意见所揭示之事实的真实性,鉴定意见的形式合法性即证据能力也根本无从检验。由此可见,刑事法官认定鉴定意见的两种常规方式尚未达到基本且合适的认证能力标准。

2.1.3法官的知识构成稍显单一

法官的认证能力一方面与认证意识有直接关联,另一方面则取决于知识构成。在我国乃至其他法治国家,都没有特别强调法官应具备法律知识以外的其他专业领域知识。一般来说,从法学院毕业,通过专门的司法职业资格考试或者长期经历法律专业工作,经过一系列选拔与培训之后,任何心智正常且通过专门公务员考试的人均具有成为刑事法官的可能。各国对于法官任职资格的要求不同,一些西方国家需要法官达到一定年龄标准并且从优秀律师中选拔。在我国,成为法官理论上只需要通过司法考试并且考入法院公务员系统即可,一律不受特殊的知识构成条件的约束。尽管一些西方国家的法学专业只在研究生阶段开设,并要求有志研读法学专业的人在本科期间具备自然科学专业背景,但先前的专业知识能否在法学院学习期间乃至未来的执业期间得以顺利运用,也是不得而知的。简言之,无论从形式还是实质的角度进行分析,法官除法学以外的其他知识构成均不是其成为法官的前提条件。

但不可否认的是,法官的知识构成确实对其认识法律以外的其他知识的能力产生较大影响。鉴定意见是司法鉴定程序的一种结论性意见,来源于自然科学与技术科学[7],具有较强的专业性。在认证刑事鉴定意见的过程中,如果法官不具备基本的专业知识,仅仅从法律程序的角度对鉴定意见进行认识,是无法全面揭示鉴定意见的证据属性的。即使有司法鉴定人或者其他专家的辅助,法官专业知识的欠缺还是会影响其作出能够说服控辩双方的裁决,因为在判决书中对认定鉴定意见的说理是需要其独立完成的。因此,法官知识构成存在缺陷这一问题是导致鉴定意见非实质化认证的知识层面之因素⑤俗话说:“巧妇难为无米之炊。”一名刑事法官如果不具备基本的司法鉴定专业知识,纵然具备强烈的认证意识与值得信赖的认证能力,其所作出的是否采纳鉴定意见之决定也可能难以被控辩双方接受。。

2.2刑事鉴定意见具有不受限制的“天然证据能力”

作为认证的客体,鉴定意见首先需要具备证据能力。尽管法官认证的内容同时包括鉴定意见的证据能力与证明力两大范畴,但在实务中,法官除了依照《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第二十三条一到十项对鉴定意见进行综合性认定之外,并没有形成分别认定证据能力与证明力的认证观念。这种综合性认证理念使得刑事法官过分强调鉴定意见的证明力认定而忽略了证据能力认定。法官忽略鉴定意见证据能力的认定便是其产生不受限制的“天然证据能力”的直接原因。从鉴定意见形成的角度分析,影响刑事鉴定意见证据能力的主要因素是鉴定意见制作主体的非中立性与制作方法的非科学性。

2.2.1刑事鉴定意见出具主体的中立性仍未明确

作为鉴定意见的制作主体,鉴定人需要在鉴定程序中作出一定事实判断,尽管这种事实判断不具备裁判效力,但仍会极大影响法官的最终判决,间接影响被告人的定罪与量刑。如果鉴定意见的出具主体不中立,鉴定意见的公正性就难以保证,鉴定意见也就失去了基本的证据能力。一旦这种根本不具备证据能力的鉴定意见突破了证据排除规则的制约,进入了法官庭审认证程序之中,而法官又恰恰忽略了证据能力的认定,这不仅会导致下一步的证明力认定失去意义,甚至会导致整个案件结果的逆转。

案例1在福建“念斌案”中,被害人的死因是否为氟乙酸盐鼠药中毒成为二审多次发回重审的关键争点,这一争点直接关系着被告人念斌是否要为本案承担相应的刑事责任及附带民事责任。在原审判决中,“检方认为,原判采信的上述证据和检方在二审庭审中新出示的被害人俞乙、俞丙的尿液和心血的理化检验报告、俞乙心血的质谱图、检验电子数据、鉴定人证言、侦查机关的情况说明等证实,在俞丙的心血、尿液、俞乙的心血、尿液和呕吐物中检出了氟乙酸盐鼠药成分,与其中毒症状相符;俞丙的尿液与标样的质谱图、俞乙的心血与呕吐物的质谱图相同的问题,鉴定人出庭说明系归档时弄混导致,并且重新提供了俞乙心血的质谱图和相关检验电子数据、补充的尿液实验,可以予以解释。因此,可以认定二被害人死于氟乙酸盐鼠药中毒。而辩方认为,辩方在二审庭审中新出示的理化检验报告的质谱图和检方出示的上述证据,以及鉴定人出庭说明,证实本案检验过程未进行‘空白’对照检验,不能排除检材被污染的可能;根据提取的质谱图,均不能判定检出氟乙酸盐鼠药成分;由于质谱图出现错误,被害人心血、尿液和呕吐物的理化检验报告不能作为认定死因依据。现有证据不能认定被害人死于氟乙酸盐鼠药中毒”。最终,终审法院福建省高院认为:“检辩双方出示的上述证据能够证实,被害人俞乙、俞丙系中毒死亡。但原判认定系氟乙酸盐鼠药中毒,证据不确实、不充分”⑥该法院作出此判决意见的主要理由为:“检材与标样的质谱图不应相同。标注为被害人俞丙尿液和标注为标样的两份质谱图相同,有悖常理。同时,标注为俞丙尿液的质谱图、检验电子数据的文件名,与俞丙尿液检材的名称也不相符。分别标注为被害人俞乙心血、呕吐物的两份质谱图也相同,同样有悖常理。同时,标注为俞乙呕吐物的质谱图、补充所称的俞乙心血的质谱图以及检验电子数据的文件名,与俞乙呕吐物、心血检材的名称也不相符。鉴定机构在对俞丙的尿液、心血和俞乙的尿液、心血和呕吐物检材的检验过程中,均未按照专业规范要求进行“空白”对照检验,以防止假阳性检验结果,因此难以排除检材被污染的可能。第四,根据俞丙心血、俞乙尿液检材的检验数据,能否判定检出氟乙酸盐鼠药成分,双方聘请的专业人员提出的意见严重分歧”。参见念斌案终审判决书[EB/OL].(2014-08-22)[2015-07-18].www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=120656111.。

尽管终审法院未予采纳检方提供的被害人死因的结论,且被告人念斌也最终被宣告无罪,但我们不禁要问,在一审中就已经存在的检方提供的被害人死因结论为何在后续的二审乃至发回重审的整个阶段都没有被法院明确地宣布不予采纳?终审法院直到辩方的律师通过专家辅助人对原鉴定意见的可靠性提出了强有力的质疑后,才接受辩方的专家意见。那么,如果辩方没有能力通过聘请专家质疑原鉴定意见的可靠性,法院又能否发现原鉴定意见具有明显瑕疵甚至不具备证据能力呢⑦控方提供的用以证明被害人死因的鉴定意见大多来源于当地的公安机关法医物证部门的法医学鉴定书、理化检验报告、侦查实验笔录、公安部物证鉴定中心物证检验意见书。参见念斌案终审判决书[EB/OL].(2014-08-22)[2015-07-18].www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=120656111.?在如今中国的司法组织与诉讼构造之下,笔者认为很难。在刑事诉讼程序中,案件的主要证据均来源于侦查机关的侦查活动以及补充侦查活动,对于各类证据的司法鉴定程序往往在侦查程序中由侦查机关鉴定机构主动进行,侦查机关内设鉴定机构的合法性使得这种鉴定意见出具主体不中立的问题尤为明显⑧2005年颁布的全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》取消了非侦查部门的内设鉴定机构,仅仅保留了侦查机关内设鉴定机构以及社会鉴定机构。。作为追诉犯罪的主体,侦查机关如果兼任追诉义务与鉴定义务双重职责,势必会造成其角色上的冲突,结果往往使得鉴定程序先入为主,依靠侦查取证阶段的判断“设计”鉴定意见。有学者认为,侦查机关内设鉴定机构不仅影响了司法公正、权力制约,还造成了侦查与鉴定的区分困难,这些都是各类冤假错案产生的直接原因[8]。而从刑事鉴定意见庭审认证的角度分析,鉴定意见制作主体不中立,不仅难以保证鉴定意见的证据能力,也会使鉴定意见的证明力大打折扣。鉴定意见的这种证明力削弱恰恰是由证据能力把关不严、认定不清所导致。加之侦查机关内设鉴定机构的封闭性、行政化的特点使得法官无法在庭审中“触及鉴定的过程”[9],一种“侦查机关鉴定主体不中立”→“鉴定意见证据能力成疑”→“法官无从认定鉴定意见证据能力”→“刺激侦查机关鉴定主体不中立”的恶性循环就产生了。

2.2.2刑事鉴定意见的鉴定方法与样本选择程序的矛盾

司法鉴定是相关专业人员运用专门知识、技能和科学技术手段依法作出判断、鉴别的科学实证活动[10]。这种“科学实证活动”就是鉴定意见的鉴定过程。这种“判断”与“鉴别”也就是鉴定意见的鉴定方法。从司法鉴定学的角度分析,鉴定意见的鉴定方法是非常精细与专业的,是一种以“辩证唯物主义认识论为指导,运用物理、化学、仪器、统计、生物学等科学技术方法和物证技术专用检验手段为重点的综合检验方法”。具体包括“观察法”、“图像比对法”、“物理检验法”、“化学检验法”、“仪器分析法”、“数理统计法”、“医学和生物学检验方法”等[7]40。无论是“观察”、“比对”还是“检验分析”都需要涉及鉴定检材与样本的选用、鉴定方法的选择与鉴定仪器的准备等一系列复杂的过程。这一切鉴定准备工作都围绕着鉴定的检材与样本展开。如果检材与样本来源成疑问,那么鉴定意见的合法性也将受到质疑;如果检材与样本数量不足、质量不高,那么鉴定意见的科学性也将无法保证。

《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第二十三条第四项详细规定了鉴定检材的形式要件⑨,从程序合法性与科学有效性的角度对鉴定检材审查进行了限定。但新的刑诉法却没有吸纳这一规定的内核,只是在第一百三十条第一款新增了可以“提取指纹信息,采集血液、尿液等生物样本”的内容,而在第二款继续规定了侦查人员必要时可以对嫌疑人进行“强制检查”。一方面,新的刑诉法为了贯彻保障人权的理念,对鉴定意见样本的取得进行了严格的限定,涉嫌侵犯嫌疑人隐私权、人格权、自由权以及自由意志的取样行为被明令禁止,而那些由非法方法取得且不能补正或者得到合理解释的物证、书证也将被严格排除。另一方面,新的刑诉法为了继续坚持真实发现的诉讼目的,仍然将必要时的“强制检查”作为侦查取样的关键措施。这在实务中会产生一些潜在的问题。

其一,过度强调保障人权可能减少检材与样本的数量。以笔迹鉴定为例,笔迹鉴定人为了作出准确的鉴定意见,往往需要充足的样本进行比对。必要时,需要法官补充当事人的自然笔迹样本。可一旦当事人不愿提供自然样本,法官首先考虑的并非劝说义务,而是听从义务,以保障当事人人权为标准,自然样本根本无法得到补充;其二,由“强制检查”衍生出的“强制取样”无法保障样本的科学性。在被强制状态下的当事人即使提供了“自然样本”(在承办法官及控辩双方的见证下书写自然样本),笔迹样本质量可能会因为故意伪装或者其他心理暗示而遭到极大削弱。由此可见,无论是从何种层面分析,立法中有关鉴定意见检材与样本取得的相关规定都与鉴定意见制作方法的科学性不相符。

2.3涉鉴类刑事庭审程序的构造存在缺陷

由于法官缺少认证鉴定意见的关键技能,而鉴定意见的证据能力又难以直接认定,仅靠认证程序对鉴定意见进行最终认定显然过于仓促与武断。因此,对鉴定意见证据信息的全面揭示应当在认证前程序中就全面展开。这也是涉鉴类刑事庭审容易出问题的阶段。

质证程序是控辩双方举证之后针对对方证据提出质疑与质问的程序。一方通过攻击与反驳对方提出的证据可以最大程度地揭示该证据的所有信息,便于法官在随后的认证之中参考。可以说,认证前的质证程序能否全面揭示鉴定意见的所有信息,是刑事法官认定鉴定意见的依据。但在我国这种以案卷为中心的庭审模式之中,法官更多地会通过研究庭审前的各类案卷进行裁判,加之证人出庭率较低,质证程序往往被虚置。新刑诉法中尽管增加了必要时证人强制出庭制度、鉴定人不出庭鉴定意见绝对排除制度与专家辅助人制度以增强鉴定意见质证的实质性,但在笔者看来,鉴定意见认证前程序仍然存在很大的问题。这些问题共同形成认证前程序的构造缺陷。

2.3.1新刑诉法实施后鉴定人不出庭仍是常态

作为鉴定意见制作的主体,没有谁能够比鉴定人更加了解鉴定意见所包含的专业知识。可鉴定人除了了解一些基本的刑事诉讼法律知识或者司法鉴定法律法规之外,并没有掌握过多的出庭技巧。对于如何认识案件涉及鉴定的争议性内容、如何揭示鉴定意见与案件特殊争议点的关系、如何回答法官及控辩双方提出的法律适用与鉴定所揭示之事实间的关系,鉴定人往往无法很好地驾驭。鉴定人擅长的主要是充分、专业地叙述鉴定方法所涉及的科学原理、检材与样本比对的依据及性质,以及出具最终意见的具体原因。而对于一些专业水平欠佳的鉴定人,甚至这些基本要求都无法满足,再加上立法对于鉴定人出庭应获报酬或者补贴的模糊规定以及鉴定人忌惮打击报复的矛盾心理,在很长一段时间内鉴定人不出庭已成常态。因此,鉴定人更加习惯通过书写鉴定意见表达自己对特定问题的专业观点,认为出庭质证没有太大的必要性⑩在新刑诉法颁布实施之前,有学者曾就鉴定人出庭质证问题进行了实证调研,结果显示“在上海市、青岛市和呼和浩特。另一方面,一份实证研究的结果表明,很大一部分司法人员对鉴定人出庭持有积极态度11○。尽管该研究并未进一步研究司法人员希望鉴定人出庭的具体原因,但笔者分析,这与司法人员通过查阅鉴定意见无法形成可靠的认定结论有直接联系。即便在案卷中心主义的庭审模式之下,法官也希望能够有专业人士帮助自己作出正确的判断。可见,司法人员需要鉴定人出庭的客观需求与鉴定人的不愿出庭的主观意愿产生了冲突。为了落实鉴定人出庭的规定,新刑诉法增加了控辩双方对鉴定意见“有异议”,人民法院认为“有必要”时,“鉴定人应当出庭作证”的规定,否则鉴定意见“不得作为定案的根据”。此举虽然能够在观念意义上强调刑事诉讼程序需要鉴定人出庭,可实际上,纵使鉴定人不出庭,鉴定意见只不过“不得作为定案的根据”,类似于英美证据法的传闻证据规则。但作为中立一方的鉴定人,一份因没有出庭而失去证据效力的鉴定意见究竟能够对其有多大约束力,我们实在不能抱有太大期待12○。由此可见,鉴定人不出庭问题并没有通过新规定的实施得以解决,还暴露出了一些深层问题,如鉴定人出庭作证能力、法官对于专业知识的需求以及鉴定人出庭必要性探讨等。

2.3.2法官对辩方专家辅助人意见的管见式排斥

在新刑诉法第一百九十二条新增了专家辅助人制度后,学界就专家辅助人属性问题却产生了究竟应秉持中立性还是倾向性讨论[11]。但这些讨论并没有涉及法官希望专家辅助人具有何种角色属性的主观态度问题。在司法实践中,法官对于辩方的专家辅助人属性具有天然的排斥,法官对专家辅助人的意见往往存在管见式排斥。

案例2在“复旦大学投毒案”一审判决书中,上海市第二中级人民法院对被害人黄洋的死因判断为:“被告人林森浩为泄愤采用投放毒物的方法故意杀人,致被害人黄洋死亡……在黄洋就医期间,林森浩又故意隐瞒黄洋的病因,最终导致黄洋因二甲基亚硝胺中毒而死亡。”同时,该法院对林森浩辩护人的辩护意见的评价为:“林森浩关于其系出于作弄黄洋的动机,没有杀害黄洋故意的辩解及辩护人关于林森浩属间接故意杀人的辩护意见,与查明的事实不符,均不予采纳。”分析该案一审判决结果,我们并没有发现该法院的法官对黄洋死因的鉴定意见以及林森浩辩护意见所依据的鉴定意见进行任何评价,似乎关于鉴定意见的一切都是无可辩驳的事实。而在该案二审过程中,恰恰又是被害人黄洋的死因成为了庭审的焦点。二审庭审过程中,林森浩一方的专家辅助人胡志强称,死者黄洋并非死于二甲基亚硝胺中毒引起的肝坏死,而是死于爆发性乙型肝炎。而他做出这一专家辅助人意见的依据在于“中山医院对黄洋在(2014年)4月3日、6日、8日和12日所做的4次乙肝血清学标志物的3项指标就是主要依据。乙肝血清学标志物指标,就是俗称的乙肝两对半指标,这其中包括3个指标——乙肝病毒表面抗体、乙肝病毒E抗体和乙肝病毒核心抗体。黄洋在4 月3日的检查中,上述3项指标,仅有乙肝病毒表面抗体指标呈阳性,数据是161.8,稍高一些;但另外两个指标都是阴性的。从4月6日开始,上述3项指标均呈阳性,且乙肝病毒表面抗体指标从原来的161.8急剧升高到1 000以上。这是典型的爆发性乙型肝炎的症状。只要这些指标同时呈阳性,那就是感染了乙肝,而不是其他什么原因,包括中毒”[12]。辩方专家辅助人的这一专家意见如果被证实,就可以有力地削弱林森浩投毒与黄洋死亡之间的关联性。但是,面对这样一份辩方的专家意见,该案二审法院上海市高院并没有采纳,直接作出“法庭认为,北京云智科鉴咨询服务中心《法医学书证审查意见书》和胡志强当庭发表的意见,与查明的事实不符,法庭不予采信”的裁判意见。法院的理由是:“为‘爆发性乙肝’一说出具鉴定书的北京云智科鉴咨询服务中心,其一般经营范围系经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、公共关系服务教育咨询、市场调查技术咨询(未取得行政许可的项目除外),注册资金人民币5万元。然而,鉴定人胡志强与庄洪胜却同为北京华夏物证鉴定中心鉴定人员。”作为对比,法院再次回应:“公诉方提供的《法医病理司法鉴定》均证实,黄洋系二甲基亚硝胺中毒死亡。公诉方出具的鉴定意见的鉴定人所在相关鉴定机构及鉴定人本身均有鉴定资质,鉴定程序规范合法,鉴定依据的材料客观,检验防范、检验过程、分析说明和鉴定意见不存在矛盾之处,且能相互印证,法院予以采信。[13-14]”

从一审裁判中的对鉴定意见的证据能力与证明力不加关注,到二审裁判中对采纳鉴定意见的理由进行明确的阐释,上海市高院已经注意到了该案的鉴定意见争议。但遗憾的是,该法院仅仅从专家意见与鉴定意见出具主体适格性的角度判断这些意见是否可靠,并没有从科学性的角度解读辩方的专家意见为什么不被采纳,这是对辩方专家意见的主观排斥。换句话说,在专家意见出具之前,该案法官已经形成了达到内心确信的管见,专家辅助人的专家意见不仅无法被采纳,甚至无法得到基本的技术性评价与进一步的救济。

2.3.3辩护人的庭审参与度及参与效果难以得到保障

与鉴定人与专家辅助人类似,辩护人同样是在质证阶段帮助法官认识鉴定意见的关键因素。在英美法系国家的庭审之中,律师在交叉询问阶段可以“要求专家证人说出以前未披露的专家意见所依赖的事实和数据”[15],即使遇到专家证人的反驳,律师也可以通过“询问诸如何种情况的变化会影响到其意见等问题来审查专家证人推理的过程和公正性”[15]34。

辩护律师在英美法庭中参与专家证言的质证活动是通过交叉询问等言词调查手段得以实质化的。我国辩护人尽管未必能够达到英美律师那种专业程度,易于发现真相的交叉询问也因制度上的限制暂时无法出现,但辩护人在鉴定意见质证程序中的作用仍是不可缺少的13○。新的刑诉法虽然赋予了律师在侦查阶段的辩护人资格,并且规定了辩护律师可持三证在侦查阶段无障碍地会见嫌疑人,却并未过多涉及辩护人应当参与鉴定意见质证中的内容。这与英美证据法的详细规定有很大差距。

另一方面,在刑事辩护率仍然没有较大改观的现状下,一些学者建议扩大刑事诉讼法律援助的范围,并增加法律援助的财政投入,进而提高刑事辩护率[16-17]。但仅仅通过数量的提升能否保证辩护人有效参与刑事鉴定意见的质证,我们不得而知。面对鉴定意见这种较为专业的,且对定罪量刑有极大影响的证据材料,如果辩护人不能有效参与法庭质证,不仅无法给委托人提供下一步的辩护意见、维护其及时获悉案件争点的权利,而且无法帮助法官从被告人的角度进一步认识鉴定意见,这是无法通过提高刑事辩护率或者增加刑事法律援助数量解决的。作为在认证前构造中连接被告人、鉴定人、专家辅助人与法官的关键角色,辩护人能否帮助被告人申请重新鉴定或者补充鉴定,直接关系着被告人基本诉讼权利的行使;辩护人能否有效参与鉴定意见的质证,直接影响法官认证鉴定意见的效果。但是,即使辩护人参与了涉鉴类刑事庭审的辩论质证程序,这种参与能否达到应有的效果,涉及到有效辩护问题。

在案例2的“复旦投毒案”中,二审辩护律师针对被害人死因以及被告人主观动机的当庭辩护意见完全没有被法庭采纳,其只能通过庭外声明表达质疑:“二审裁定基本没有回答辩护人提出的任何一个主要质疑,譬如为什么不提供毒物质谱图、为何二次尸体解剖均不进行毒物检验、案件定性不准确无法证明‘故意杀人’等”。而通过被告人父亲的质疑:“黄洋的死因还没弄清楚,(法院)重新鉴定一下都不行……我弄不明白。[13]”也不难推测辩方重新鉴定的申请并没有被法院认可。此案的二审辩护律师虽然参与了整个庭审质证程序,并且为了维护被告人的合法权利而提出了重新鉴定的申请,但这一申请并未被法庭采纳,没有达到应有的辩护效果。

3 涉鉴类刑事庭审实质化的实现方式

3.1培养以“方法型”法官为主导的认证主体

刑事鉴定意见庭审认证的基本理念要求认证主体具备最低限度的适格性标准。这是法官所需要达到的作为鉴定意见认证主体的基本要求。笔者认为,能够达到这种标准的法官是“方法型法官”,即掌握司法鉴定基本理论或者常规方法的法官。法官在没有掌握基本的司法鉴定理论或者方法的情况下,即使有积极的认证意识与专业的科学背景,也难以驾驭多种类的鉴定意见认证,仅仅通过常规的“优先原则”或者“印证原则”从宏观的角度审查鉴定意见与其他证据或事实之间的关联性,忽略了鉴定意见本身的逻辑性与真实性。

在现行的刑事鉴定意见庭审认证主体存在认证能力缺陷的情况下,一些学者提出了从外部保障认证能力的改革建议。具有代表性的是“三位一体的审查模式”或者“三位一体的鉴定主体格局”。所谓“三位一体的鉴定意见审查模式”是通过“鉴定人”、“专家辅助人”及“专家陪审员”参与庭审协助法官审查认定鉴定意见的模式[18]。该模式通过鉴定人出庭质证、专家辅助人帮助质证与专家陪审员辅助专业法官认证等具体形式使得原本专业性较强的鉴定意见相关内容转化为能够被法官及控辩双方充分认识的证据形式,使得质证更加具有针对性,认证更加深入、全面,从而充分挖掘鉴定意见的证据信息。而“三位一体的鉴定意见鉴定主体格局”则是与审查模式相类似的制度设计,区别在于将“专家陪审员”置换为“专家顾问”[19]。“专家顾问”是与控辩双方的“专家辅助人”类似的由法庭专门聘请帮助认识鉴定意见的司法鉴定专家。这两种从外部弥补法官认证能力欠缺的制度虽然有一定可行性,但笔者认为这种制度过分强调了认证的辅助而忽略了认证的实质。

认证具有司法裁判性质,法官才是鉴定意见认证的唯一主体,鉴定人与专家辅助人均无法取代。而“专家陪审员”因法律知识的限制、“专家顾问”因中立性的制约,也无法成为认证的主体。因此,上述“多位一体”的鉴定意见认证格局不能也无法替代传统认证主体的认证。进行刑事鉴定意见彻底化庭审认证法官必须达到最低限度的适格性标准,从而成为能够基本掌握鉴定意见认证理论与技巧的“方法型法官”。

“方法型法官”就是掌握司法鉴定基本理论或者常规方法的法官。例如,通过技能培训,法官至少应当对司法鉴定同一认定理论有所了解,并且能够运用这一理论充分理解鉴定意见的制作过程包括检验、论证、结论三大部分,这三部分具有承接关系,结论是需要在分别检验与比较论证的基础上综合全案作出的。又如,法官应当了解鉴定意见的结论包括无法作出结论、肯定同一、否定同一、只能作出倾向性结论等。这些结论并非鉴定人主观臆断,而是通过鉴定程序形成的客观结果。这些司法鉴定基础理论可以帮助法官辨别鉴定意见审查判断的关键点。当然,法官应当掌握司法鉴定相关理论与方法的程度应当有所限制,不能过度拔高这种专业性标准。

3.2完善鉴定检材与鉴定意见的审查判断标准

鉴定意见的认证客体包括鉴定对象(检材)与鉴定意见本身。刑事鉴定意见庭审认证实践中出现的诸多问题客观要求认证客体在被法官庭审认证之前应当具备完全证据能力,否则不仅会造成法官庭审认定其证据能力的效率低下,而且会增大事实认定难度,不利于纠纷的解决。但刑事法官目前并没有意识到鉴定意见认证客体两分的必要性,也没有依照一定的规则对其证据能力进行规制。

能够被法官认证的鉴定意见应当具有基本的鉴定意见客体适格性。这种客体适格性要求鉴定检材与鉴定意见在进入庭审认证程序之前的证据能力就能够得到一定保障。与客体适格性标准相对应的规则为鉴真规则与非法鉴定意见排除规则14○。鉴真规则的适用需要法官亲自确定鉴定检材是否为待鉴对象,并直接调查这些鉴定检材的取得、保管、制作的链条是否存在中断以及鉴定检材与样本是否被污染,而非仅仅通过案卷进行形式化的审理。非法鉴定意见排除规则的适用需要法官在基本确定鉴定检材证据能力的基础上,通过控辩双方及鉴定人、辅助人的针对鉴定意见相关问题的辩论质证并通过对鉴定意见的全面审查,最终作出是否排除的结论。非法证据排除规则主要是由法官在庭审中适用,但在审前也能够起到初步审查鉴定意见的功能,这与我国非法证据排除规则可以在三阶段适用有直接关系。可供排除的基本事由包括制作主体不中立、制作方法不科学、鉴定对象因数量不足、质量不高而无法达到启动鉴定的客观标准等。法官需要对制作主体的中立性、制作方法的科学性进行重点审查,一旦发现主体不中立、方法错误、检材受到污染的情况要严格排除。但法官在补充自由样本时需十分谨慎,一旦选择补充样本即表明初步认可鉴定意见的证据能力,只是为了保障结论的真实客观需要进一步补充数量足、质量高的自由样本。正如上文中提到的那样,如果这种补充并不能够保证样本的充足及样本的真实性,鉴定人据此制作的鉴定意见也必然不具有证据能力,法官不得再要求鉴定人继续制作,而是应当将此鉴定意见排除于刑事诉讼程序之外。

3.3设立刑事鉴定意见的采纳与采信规则

由于庭审中出现的证据信息量过少、控辩双方举证与质证能力不足,法官往往无法在庭审中完成事实认定而选择庭下认证。这种在庭下认证是庭审形式化的主要表现。其实,庭下认证的盛行并非完全是控辩双方的举证与质证不充分或者庭审证据信息量不足所导致。从主观方面分析,法官忽视了认证方法的重要性,认为仅仅凭借审判经验进行庭下阅卷就能完成证据认定才是主要原因。笔者认为,“庭下认证”与“经验认证”是对自由心证这一证明原则的滥用。在刑事鉴定意见认证过程中,这一原则应当受到一定规则的规制。

一方面,法官应当在公开的庭审程序中通过控辩双方的庭审举证、质证进而充分审查鉴定意见。在审查过程中出现自身无法解决的疑问或者技术性困难时,可以通过询问鉴定人及专家辅助人获得参考性意见,并且综合控辩双方的意见,在此基础上形成内心确信。而那种仅靠审判经验对鉴定意见进行庭外自行调查认定的方法应当被限制在最低限度。另一方面,有学者认为,庭上证据信息欠缺制约了法官当庭认证的范围。因而法官当庭只能认定证据的“合法性”,至于证据的“客观性”与“关联性”只能在庭下认证[20]。这种将证据的证据能力与证明力认定过于分离的观点与其说是对我国庭审功能的质疑,不如说是对认证理论的误读。认证只能在庭上进行,即使存在所谓庭后认证,也只是因庭审时间与空间限制所产生的例外。同时,刑事鉴定意见的证据能力与证明力之间联系密切,鉴定人出具鉴定意见程序的规范性与方法的科学性不仅直接关系鉴定意见的证据能力,也是其证明力强弱的参考因素,两者不能在程序上过度分离。为了保障法官在庭上认证鉴定意见证据能力与证明力的认证能力,应当有一套特定的采纳规则与采信规则供其遵循。

在采纳规则方面,一旦鉴定意见的来源通过特定的证据规则验证合法且达到“认证客体适格性标准”,经过当事人提出或者自行审查,法官应当再次按照较为严格的鉴真规则与非法鉴定意见排除规则对鉴定意见及鉴定对象证据能力进行认定。其一,法官需要对鉴定对象的来源合法性与真实性按照鉴真规则进行认定。对于那些检材和样本通过鉴真认定的鉴定意见才可以继续审查;其二,对鉴定意见从鉴定前程序、鉴定中程序及鉴定后程序三个方面进行全面审查,证据能力达到“确实、充分”标准的鉴定意见应当被采纳。

在采信规则方面,法官采信鉴定意见证明力的过程应当与鉴定人制作鉴定意见的过程保持逻辑上的一致,如此法官才能准确评价鉴定意见的证明力。法官需要掌握司法鉴定基础理论中的同一认定理论,将其作为采信鉴定意见的逻辑基础,判断不同鉴定意见之间以及鉴定意见与其他证据之间是否能够指向同一待证事实,以及这种共同指向的可靠性,进而得出鉴定意见证明力的有无及大小。

3.4落实多元化与实质化的认证辅助人制度

法官的认证需要建立在质证程序的证据展示、交叉询问与专家辅助询问提供必要证据信息的基础上。上文提及的“多位一体”的鉴定意见审查模式在辅助法官认证鉴定意见的层面具有较大的优势。这是弥补认证主体单一性与能力有限性的客观需要,也是解决认证前庭审构造缺陷的必然要求。“多位一体”的鉴定意见审查模式虽然有不同的形式,但鉴定人出庭与专家辅助人帮助质证是普遍存在的。现行立法虽然规定了鉴定人出庭制度与专家辅助人帮助质证制度,但实证研究的结果表明,这两种制度并没有产生预期的效果[21]。要么是鉴定人继续通过书面的鉴定意见代替出庭,要么是鉴定人出庭起不到任何实质的质证效果。久而久之法院也渐渐忽略了鉴定人出庭的必要性审查。专家辅助人因属性的不明确,容易造成专家意见的不客观,其在现行立法架构下也无法很好地帮助法官认识鉴定意见。

在现阶段,应当严格执行新刑诉法第一百八十七条第三款的规定,对于鉴定人应当出庭却不出庭的,其作出的鉴定意见应当视为无证据能力而排除于认证程序之外,不能认为新刑诉法第一百九十条可以在鉴定人应当出庭却不出庭时适用。在没有更好的强制出庭措施之前,严格执行现行立法是倒逼鉴定人出庭的最好方式。对于专家辅助人的属性,应从专家辅助人意见(简称专家意见)的证据属性入手,现阶段不宜赋予其证据能力与证明力,其只能作为法官认证鉴定意见过程中的参考,但在判决书中,法官应当载明是否采信专家意见并且说明相应的裁判理由。

除了鉴定人与专家辅助人这些专家之外,辩护人也是认证前程序中不可缺少的认证辅助。辩护人不仅可以帮助被告人及时申请补充鉴定、重新鉴定等鉴定启动性权利,还能够在质证过程中从法律的角度充分解释鉴定意见与案件特定争议点的关系,并向鉴定意见的采纳者提出相关的意见与主张[22],这是鉴定人和专家辅助人所无法替代的。一方面,在通过法律援助制度保障被告人的律师帮助权的基础上,立法应当进一步强调辩护律师在认证前程序对被告人的司法鉴定相关权利的维护,遵循有效辩护的原则,从立法层面保障其实质参与性。另一方面,对于辩护人提出的申请补充鉴定、重新鉴定的要求、对鉴定意见存在异议而希望鉴定人出庭的要求、申请专家辅助人出庭的要求,法官应当全面审查,对于符合法律规定的应当批准,并在裁判文书中详细载明其具体诉求以及是否批准的决定,从司法层面保障其实质参与性。

4 结语

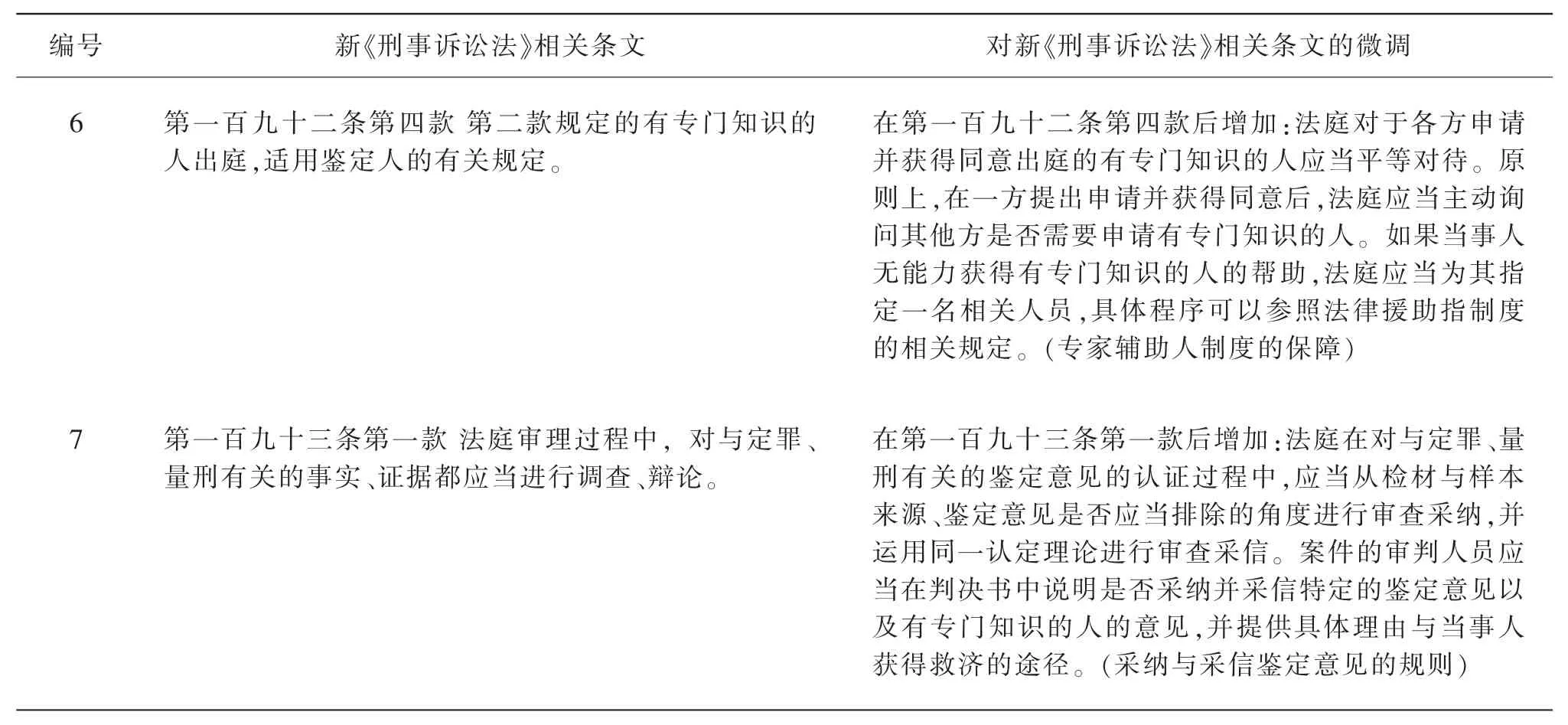

实现涉鉴类刑事庭审的实质化是一项系统工程。除了在司法层面落实新的刑诉法新设的鉴定人出庭制度、专家辅助人制度这些促进庭审实质化的制度外,在立法层面,笔者认为现行《刑事诉讼法》在实现涉鉴类刑事庭审实质化方面仍有一定调整空间,具体包括:(一)保障律师有效辩护(第三十六条);(二)增加非法鉴定意见排除规则(第五十四条);(三)增加补充鉴定与重新鉴定的救济权(第一百四十六条);(四)保障认证主体的适格性(第一百八十二条);(五)保障鉴定意见出具主体的中立性(第一百九十一条);(六)保障专家辅助人制度的运行(第一百九十二条);(七)设立采纳与采信鉴定意见的规则(第一百九十三条)(表2)。调整这些制度的具体理由已经在上文加以阐述。

庭审认证是承接前期庭审举证、质证与后期裁判的庭审核心阶段,也是法官事实认定与证据审查作出的阶段。如果庭审认证制度不完善,事实认定就只能在庭下或者庭外进行,庭审实质化乃至审判中心主义只能成为一句口号。因此,本文通过分析得出的结论是:只有鉴定意见的认证主体、认证客体、认证方法与认证辅助等层面均实现实质化,涉鉴类刑事庭审才可能实现实质化。这种由实现庭审认证实质化到实现庭审实质化再到实现审判中心主义的逻辑思路,也可以在其他类型的刑事庭审中适用,并逐步实现整个刑事庭审制度的实质化。

表2 实现涉鉴类刑事庭审实质化的相关立法调整

续表2

[1][美]理查德·A·波斯纳.证据法的经济分析[M].徐昕,等,译.北京:中国法制出版社,2004:180.

[2]沈德咏.论以审判为中心的诉讼制度改革[J].中国法学,2015(3):5-19.

[3]汪海燕.论刑事庭审实质化[J].中国社会科学,2015,(2):103-124.

[4]何家弘.证据的采纳和采信——从两个“证据规定”的语言问题说起[J].法学研究,2011,(3):138-156.

[5]汪建成.司法鉴定的理论基础研究[J].法学家,2009,(4):1-28.

[6]马云雪.鉴定意见认证存在的问题及其对策研究[J].西部法学评论,2012,(4):89-96.

[7]贾治辉,徐为霞.司法鉴定学[M].北京:中国民主法制出版社,2006:16.

[8]郭华.侦查机关内设鉴定机构鉴定问题的透视与分析——13起错案涉及鉴定问题的展开[J].证据科学,2008,(4):440-451.

[9]汪建成.中国刑事司法鉴定制度实证调研报告[J].中外法学,2010,(2):286-319.

[10]杜志淳,霍宪丹.中国司法鉴定制度研究[M].北京:中国法制出版社,2002:30.

[11]贾治辉,孔令勇.刑事诉讼专家辅助人的倾向性及界限[J].中国司法鉴定,2014,(1):1-5.

[12]王烨捷.复旦投毒案法医胡志强谈爆发性乙肝[EB/OL].(2014-12-17)[2015-07-18].http://article.cyol.com/news/ content/2014-12/17/content_11127042.htm.

[13]佚名.林森浩投毒案二审仍死刑,法院回应两大焦点[EB/ OL].(2015-01-09)[2015-07-18].http://politics.people.com.cn/n/2015/0109/c70731-26352956.html.

[14]吴心远,郝洪.林森浩投毒案二审维持死刑判决[N].人民日报,2015-01-09(11).

[15][美]约翰·W·斯特龙.麦考密克论证据[M].第五版.汤维建,等,译.北京:中国政法大学出版社,2004:34.

[16]左卫民.中国应当构建什么样的刑事法律援助制度[J].中国法学,2013,(1):80-89.

[17]陈永生.刑事法律援助制度的中国问题与域外经验[J].比较法研究,2014,(1):32-45.

[18]郭华.论鉴定结论审查模式的选择——从最高人民法院的一项“管理规定”说起[J].法学,2008,(5):153-160.

[19]季美君.专家证据的价值与我国司法鉴定制度的修改[J].法学研究,2013,(2):151-172.

[20]金文彤.浅析证据适用之庭审认证--以刑事诉讼当庭认证和庭后认证为视角[J].山东审判,2003,(5):72-74.

[21]胡铭.鉴定人出庭与专家辅助人角色定位之实证研究[J].法学研究,2014,(4):190-208.

[22]陈卫东,程雷.司法精神病鉴定基本问题研究[J].法学研究,2012,(1):163-178.

(本文编辑:朱晋峰)

M aking Crim inal Trial Involving Forensic Appraisal Substantive —From the Perspective of Examination Procedure in Trial

The Decision of the Fourth Plenary Session of the 18th Central Committee of CPC on a Number of Important Issues in Relation to Comprehensively Promoting Rule of Law clearly states that it is typical and necessary to promote the reform of the trial centered litigation to achieve the substantive criminal trial involving forensic appraisal.At present,the criminal trial is mainly a mere formality regarding forensic appraisal,where the criminal judges only carry out nonsubstantive certification of criminal expert opinions,criminal appraisal opinions are taken as natural evidence,criminal trial procedure structure involving forensic appraisal has defects,etc.,which are reflected in“Nian Bin case”and“Fudan poisoning case”.In order to achieve the goal of substantive examination of appraisal opinions in criminal cases,we should adjust the focus to be put into trial examination procedure,train“method type”judge-led certification,improve the standard of identification of samples and expert opinion review criteria,establish rules for accepting and adopting criminal appraisal opinions,implement the system of appraiser assistant with pluralism and substantiveness.At the same time,relevant provisions of the Criminal Procedure Law should be amended.

criminal procedure;expert;appraisal opinion;formality of court trial;substantive trial;trial examination

DF73;DF8

A

10.3969/j.issn.1671-2072.2016.04.002

1671-2072-(2016)04-0007-11

2015-09-23

孔令勇(1989—),男,博士研究生,主要从事刑事诉讼法学研究。E-mail:821005380@qq.com。