再议古尔德

2016-08-22中国音乐学院王遒

中国音乐学院/王遒

再议古尔德

中国音乐学院/王遒

古尔德

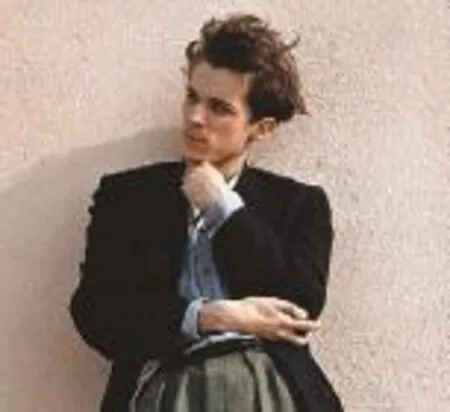

格伦·古尔德,作为本世纪最具创造力的钢琴家之一,在他的生前和身后都被视为一个怪癖的天才,并不断掀起了大众对其狂热的崇拜,甚至成为巴赫的化身。尽管古尔德曾声明,巴赫的作品并不是他的最爱,然而他演奏的巴赫唱片却得到热卖,成为有史以来最为畅销的古典音乐唱片,成为演奏史上的瑰宝。他的人生历程被无数人描述,甚至拍成了电影,还没有任何一个演奏家在逝世30多年后仍能得到如此的关注。随着时代的演变,古尔德从一个钢琴天才变身成大众偶像。尽管已经有了无数关于古尔德的文章,但对于这样一个传奇,唯一能够让我们触碰的方式就是不断地对他进行重新书写。

古尔德 巴赫 哥德堡变奏曲

时至今日,加拿大钢琴家格伦·古尔德(Glenn Gould,1932-1982)去世已逾三十多年,然而他的影响却丝毫没有表现出衰退的迹象,越来越多的传记、专著、谈话录以及影片的出版,使古尔德这位钢琴家已然成为一个意味深长的文化符号,谱写了钢琴艺术史上最为奇特的篇章。从某种程度上看,通过现代化的传媒媒介,古尔德重获新生,他的那些分身——活跃在电视、电影、广播、唱片里的影像和声音反而随着他的去世得到了彻底的解放,似乎这些才是古尔德本人。无论何时观摩他的演奏,聆听他的妙语,都会让人强烈地感受到他的存在,这个时代正在重新塑造他的本我,同时不间断地实现着自我复制。

十几年前,笔者还曾热衷于通过各种途径收集他的CD/DVD,而今,早有人把关于他的各类音频、视频放到网络平台上。随着时代的发展,古尔德完成了从钢琴家到大众文化偶像的演进。

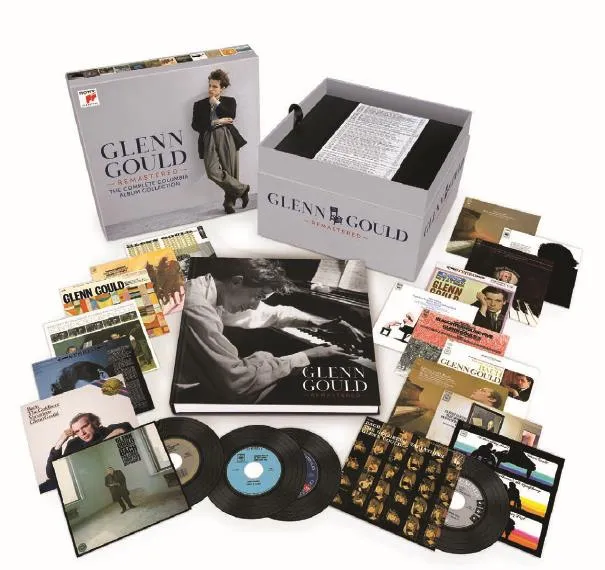

2011年版Sony公司古尔德视频全集

1955年版《哥德堡变奏曲》

一、反传统的钢琴家

古尔德无疑是本世纪最伟大却又最富争议的钢琴天才,我们很难对古尔德的艺术才能做一个评判。古尔德的演奏无法被模仿,他有着无懈可击的手指技巧,对作品的处理自成一家,他不食人间烟火的个性常常招致非议。古尔德经常在演奏中陷入一种忘乎所以宗教般的狂喜状态,这导致他在舞台上的夸张举止和怪异哼唱。起初,他对于自己超越常人的怪异举止所引发的争议持有一种天真的玩笑态度,但后来,这些非议不再让他感到有趣,他对舞台产生了排斥心理。古尔德的母亲认为,他弹琴时的怪异举止是内心情感极度丰富,甚至是精神痛苦的表现。有评论家认为:“他超越了物质世界,几乎完全被音乐所占据,实际上是以特殊的方式回归一切音乐的根源。”如果我们去凝神聆听古尔德的演奏,我们就能感受到他是以怎样一种极富张力的琴声来构建一幅波澜壮阔的声音景观。

尽管古尔德有着众多不同寻常的演奏曲目,但大众却把他和巴赫划上了等号。“二战”之后的一段时期,本真主义盛行,导致在钢琴上演奏巴赫的音乐变得不合时宜,以兰多芙斯卡(Wanda Landowska, 1879-1959)为首的大键琴演奏家在巴赫的演奏上取得了绝对的权威,大多数人认为在钢琴上弹奏巴赫是“不文明的”,是对圣灵的亵渎,比演奏那些巴赫炫技改编曲还要糟糕。古尔德的出现改变了音乐家看待巴赫的方式。1955年,他录制的第一张唱片《哥德堡变奏曲》,在速度、乐句和弹奏方式上均与众不同,某些过去人们所忽视的因素被凸显出来,古尔德所特有的稳定集中的音响、线性的进行、清晰的对位、独有的哼唱和怪异的体态彻底摧毁了人们心目中的巴赫。在古尔德为数众多的录音中,最能代表他对巴赫独到诠释的无疑是他在1955 和1981年录制的两版《哥德堡变奏曲》,它们既是古尔德职业生涯的开始,也是他生命的终结,甚至在他的墓碑上也刻着这部作品的主旋律。古尔德非常崇拜阿诺德·勋伯格(A.Schoenberg),勋伯格对数字异常着迷,13在西方文化中是个不吉利的数字,勋伯格76岁那年就因这两位数相加是13而担心,最终加快了他死亡的到来。1981年49岁的古尔德也深受这同一不祥之兆的困扰,他感受到了死神的降临,决定重新录制《哥德堡变奏曲》。从演奏视频中看到,当演奏完成后,古尔德垂头丧气地斜倚在他那把破旧的椅子上,仿佛灵魂已离开了这个世界。不无理由怀疑,也许古尔德当时就意识到这是他自己的安魂曲。事实上,两个星期后古尔德就回归了上帝的怀抱。

古尔德的弹法相当现代,精准且冷酷。他坐得极低,手指紧贴键盘,指触轻灵,异常敏感,基本不用身体重量发力,他寻求的是一触即发的发音控制,为此还专门改造了钢琴的击弦机,以便能够以最小的力气发声,即便可能牺牲掉一些强弱变化上的自由度也在所不惜。古尔德认为这样可以让音色更精致,让声音中钢琴的成分最小化,也更能操控乐器。虽然有时他会以异常快的速度进行弹奏,但他并不是以此来夸耀手指的灵活,而是以敏锐的触键,追求滑奏与断奏的对比效果,以此表现出他那独特的审美。他更在意的是乐器的操控性,而不是声音的触后感觉,这和浪漫派音乐的发声理念背道而驰。古尔德天生对多声部的音乐有着极度的敏感,高超的复调技巧使他的各声部都具有极强的独立性,鲜明的再现作品的多层次织体,创造出一种完整而又充满变化的音乐形象。古尔德对于乐谱有着深刻的洞察力,他以天才的敏感和理智解析出其中的复杂结构,而他对于对位结构近似偏执的热爱,更使得他成为诠释巴赫作品的权威。

二、反浪漫主义的美学观

古尔德宣称自己是反浪漫派和反诗意,他认为,审美上令人愉悦的音乐均为理性、抽象和内省,能让人陷入沉思,得到休息。它能够把“聆听者同世界隔离开来”,并提供“地球所无法给予的安宁”。就某种程度而言,古尔德的演奏是在音乐的纯粹性之上对神性不断发掘的过程——纯粹的艺术几乎是非人性的,这种“理性化”的演奏方式,反映出西方自毕达哥拉斯以来对数字乃至几何关系的推崇。这种特有的艺术审美观,导致了古尔德对莫扎特以及许多浪漫主义作曲家“抒情化”的音乐抱有极度轻视的态度,而他对贝多芬和莫扎特等古典作品的破坏性演绎,则是对传统的颠覆和重构。尤其在传统古典作品的演奏中,他剥离掉钢琴演奏的绝大部分传统,无论是历史沿承的速度和音色处理,还是经过验证的、根深蒂固的曲式风格,古尔德总是破坏性地演奏乐谱上的指示,怪异的速度、夸张的对位、过分清晰的结构和不带情感的音色,被他那极富动力性的节奏脉搏组合在一起,构建了一个独一无二的他。古尔德自称深受施纳贝尔的影响,可他的录音中既没听到宗教的责任感,也没有感受到陈述人性的义务,只有单纯的对音乐本身结构的探求。

尽管他在这些传统作品上的演奏远不为大众所接受,但他却试图重新唤起人们对作品逻辑结构的审视。他的弹法仿佛完全是自造,甚至是自生的,既没承袭前人,也没有他本身之外的命运在塑造它。古尔德的演奏展现的是他对音乐超凡的解析能力,音乐在他弹指间,产生了难以言喻的质变,诞生了不同凡响的生命力。

尽管如此,古尔德却是晚期浪漫派马勒(G.Mahler)、斯特劳斯(R.Strauss)和瓦格纳(R.Wagner)的崇拜者,他为他们几乎没怎么写钢琴作品而深感遗憾。与此同时,古尔德又是现代音乐的坚定支持者,他对勋伯格(A.Schoenberg)、斯特拉文斯基(I.Stravinsky)、韦伯恩(A.Webern)等作曲家推崇备至,录制了大量的现代派曲目。

作为成功的音乐会钢琴家仅仅九年,32岁的古尔德就彻底退出了舞台,全凭广播和录音来维系自己的职业生涯。古尔德痛恨舞台、厌恶观众,认为音乐会完全是竞技和暴力本能的集中展示:“音乐会听众……期待着演奏出岔子,甚至渴望弹断琴弦。这太可怕了……一场演奏应该是一段浪漫的爱情,怎么能搞得像是在抗争呢?”与此相反,像李赫特和鲁宾斯坦这类钢琴家则无法摆脱对录音室的厌恶,他们认为冷冰的麦克风会让人丧失灵感,妨碍创造性的演绎和发挥,他们可以凭借强大的意志力,迸发出巨大热情,使现场的每个人甚至包括持怀疑态度的人都深受感动。而古尔德在录音室里却如鱼得水,他不必再想着为取悦观众或卖弄技巧而做出种种夸张的效果,在他看来,录音能让他感受到纯粹的艺术体验,相比之下,演奏会则降格为某种次一级的替代品。他说:“科技有能力创造一种隐姓埋名的风气,使艺术家有足够的时间自由的酝酿他对作品的构想,并能取代音乐会带来的那些讨厌、危险、有欺骗性且无法卜测的结果。”对此,批评者认为他破坏了钢琴演奏一次性的神圣性质,用多次录音合成的方法来制造音乐而不是演奏音乐。事实上,古尔德的想法虽有偏激的一面,但在某些方面却正好顺应了录音工业发展的历史潮流。从1880年开始,录音、广播和网络逐渐成为传播音乐的新媒介,科技的发展极大地改变了古典音乐行业的运行机制,便捷的交通能把演奏家送到地球任何一个角落举行音乐会。唱片工业的繁荣发展又使演奏家足不出录音棚,就能让全球听众领略到自己的艺术魅力。这一系列因素都加剧了音乐会地位的下滑。古尔德的多面才能与无线电和录音棚等新发明的科技手段相得益彰,成为那个年代成功运用新技术的代表。尽管就举行音乐会的场次而言,古尔德一生两百多场音乐会远不如他同时代的大多数钢琴家,但他的唱片销量确令人叹为观止。仅在他生前,就卖出了125万余张唱片。他去世后,那些热卖的唱片仍继续推进着他的职业生涯,光是新版《哥德堡变奏曲》的销量就达200余万张。近年Sony公司又推出了古尔德在哥伦比亚公司全部81张CD的录音全集和10张DVD的视频,仍然在全球范围内得到热卖。某种程度上,在信息化时代,古尔德这种特立独行的“异类”反而更容易满足大众文化造神运动的诉求,成为被民众追捧的偶像级人物。

三、游走于跨界边缘的全才

古尔德从不局限于钢琴演奏,而是热爱在变化的语境中不断探索自己的艺术极限,他酝酿构思了一系列雄心勃勃的作品,出任了加拿大斯特拉福德(Straford)现代音乐节的艺术总监,甚至亲自撰写自己唱片的说明,他计划在北极钻井平台举办超现实主义的复出音乐会。他制作的短片《大地的静寂》(The Quiet in the Land)和 《后来者》(Latecomers)达到了相当高的专业水准。以上诸多尝试,大大超出了人们对传统演奏家的期望。在他生命的最后几年,古尔德自称是“加拿大作家、作曲家,还是个业余时间弹弹钢琴的广播艺术家”,可见他对写作、作曲和广播事业的成就引以自豪的程度是要超越钢琴演奏的。古尔德正是这样一位难于归类的艺术家,如果他生在文艺复兴时代,那么他或许可与达·芬奇、米开朗基罗等一系列创造性的全才相提并论。

纵观古尔德的一生,他始终是自定法则,自行其是。他无视众人的非议,最终使世人屈从于他的意志,成为那个年代最催人奋进的艺术家。纽约的乐评人写道:“古尔德即便在最糟糕的情况下,也仍然是一位远远超出同时代其他同行的音乐家。古尔德的影响力足以和传奇的霍洛维兹(Vladimir Horowitz,1903-1989)相提并论,尽管霍洛维兹浪漫主义式的激情和古尔德的过度理性化存在着天壤之别。”大卫·杜巴尔在《钢琴的艺术》中写道:“有人认为倘若古尔德能活两个50岁那么久,他可能会成为另一位施魏策尔(Albert Schweitzer)式人物,甚至于当上加拿大总理。假如他所钟爱的科技进步足够快的话,古尔德还可能会重启舞台生涯,跑到一个遥远的星系演奏,将巴赫的音乐介绍给全宇宙。”评论界的一代宗师萨义德写道:“正在演奏巴赫的古尔德就好比另一个智识形态的物种,该物种掌握着主观世界的奥秘。”

一千个读者就会有一千个哈姆雷特。在20世纪钢琴家中,古尔德或许是精神和气质最接近哈姆雷特的一位,他对母亲既依恋又嫌恶,对精神之父、老师圭雷罗既敬仰又不乏保留,面对时代的潮流和常规他又显得那样离经叛道。他反对在演奏中表达个人情感,打算以心智和理性形成“超越个人”的表达,其效果却比别人更个人化。古尔德的多元化人格使他难于被大众理解,这也恰恰是其魅力之所在,就像关于哈姆莱特的书写从不曾停歇一样,关于格伦·古尔德的书写仍将继续,他和他的音乐,将长久地成为人们经常吟诵的主题。在1987和1989年,美国两艘肩负着探索外星文明的飞船驶出了太阳系,上面均搭载了一张记录人类文明信息的磁盘,其中就包括古尔德演奏的巴赫《平均律钢琴曲集》第一册第一首。此曲的右手高声部被他固执地弹成断奏,看来这种伴随着哼唱的炒豆子似的巴赫将一直在星空中遨游下去,或许古尔德的演奏在地球上永远会招惹困惑、争议、甚至愤怒,而浩瀚的太空才是他的最佳归宿!

这就是过去、当下以及未来的古尔德,一个始终超脱于世界,遨游于时代之外的个体。对于这类自身潜力早已超出其所处时空阈限的个体,唯一能够让我们触碰的方式就是不断地对他进行重新书写。格伦·古尔德,无论是这个人还是他的音乐,这一段传奇仍然远未结束。“一个人可以在丰富自己时代的同时并不属于这个时代。”也许这句话就是对古尔德最好的诠释。

(责任编辑:史青岳)