中国古典哑剧探魅(下)

2016-08-22中央戏剧学院麻国钧

中央戏剧学院 / 麻国钧

中国古典哑剧探魅(下)

中央戏剧学院 / 麻国钧

〔内容提要〕中国古典哑剧的成因与古代祭祀礼仪紧密相关,还与鬼神扮演及由此带来的禁忌相关。从“竹竿子”“哑队戏”等的演变可以看出戏曲发展的一些脉络。古典哑剧对戏曲艺术的贡献是多方面的,其中,在演出程式发展上的贡献最突出。

古典哑剧 成因 贡献

一、 中国古典哑剧的成因

作为中国戏剧史上一个特殊的戏剧形态,中国古典哑剧以其独特的演出体制切近人们的生活,发挥着其独特的艺术魅力。那么,究竟是怎样的原因促其成,并长期存续呢?

笔者主张中国古代戏剧从祭祀礼仪中发生。在中国古代祭礼仪式中,每个祭礼仪式的参与者有明确的分工,互相之间恪守各自的执掌,不得逾越。宗伯、祝、尸、巫、瞽等是主持、参与祭祀的主要成员。简而言之,祝,以诗颂神,主语言一项,不装扮人、鬼、神等“人物”。尸,是神灵或鬼雄的替身与代表,以接受祭祀者对亡灵火神明的敬祭。巫,以歌舞祭神娱神为主,巫又分为大巫、小巫。在祭祀时,大巫、小巫各有分工,大巫舞,小巫歌,或反之,小巫舞,大巫歌。可以看出,古代的祭祀礼仪综合诗、歌、舞、乐为一体,由不同的人员分工执掌,各司其职。清代毛西河《词话》曾经明确地指出:“古歌、舞不相合,歌者不舞,舞者不歌。即舞曲中词,亦不必与舞者搬演照应。”①毛西河:《西河词话》卷二,文渊阁《四库全书·集部·词曲类·词话之属》,上海人民出版社、迪志文化出版有限公司1999年电子版。毛西河所说是元人北曲杂剧成就之前的情况。实际上,不但“歌者不舞,舞者不歌”,舞者也不言。中国舞蹈史论专家巫允明先生曾指出:舞蹈与祭祀仪式在一起的时候,祭师的唱词主要是针对神灵的颂扬,而舞蹈部分则是娱神,词与舞无关。古代祭祀礼仪中,“祝”通过“尸”转达对神灵与鬼雄的颂辞,而这些颂辞与“巫”的舞蹈没有直接的、紧密搭配的关系。“祝”与“巫”的这种关系一旦被确定并形成礼制,便长期恪守而不易改变,以造成诗诵与歌、舞的长期离而不合。

“竹竿子”是中国古典哑剧中的特殊“脚色”,从在祭祀礼仪、演出中的功能来看,“竹竿子”的远源可能是“祝”,“竹竿子”的致语也可能是对嘏辞、颂辞的继承。在祭祀甚至在队舞中,“祝”与“巫”的分离以及嘏辞、颂辞与巫的舞蹈分离是可以的,但是在中国另外一种古典哑剧——队戏中却不能,队戏要有人敷衍故事,也要解说人物,这些任务迫使“竹竿子”与剧中人物必须合流。从而诞生了“竹竿子”这一特殊的“脚色”。“竹竿子”从单纯的赞颂功能到叙述者功能转化,伴随着队舞演变为队戏同步进行。合流的过程是漫长的,经历一个不完全合流进而完全合流的过程,最终竹竿子的勾队、致语演变为“副末开场”,从而几乎完全褪去“祝”与“竹竿子”的表面色彩。演变的过程中,它的称谓一变再变,一改再改;在流变过程中,其功能大体上经历这样过程:

嘏辞、颂辞→致语→开呵→开场

直到“开场”,最终完成了从“祝”经由“竹竿子”“开家儿”,到副末的转化。也就是说后世“前行”“掌竹”“开家儿”等新的称谓,无非从“竹竿子”某种功能而名之;“前行”是队舞、队戏在行进时或演出时,持竹竿子的“脚色”走在演出队伍前面或率先出场,故谓之“前行”(“行”音同“形”);“掌竹”是其手中持有竹竿子,以道具名而名之;而“开家儿”则着眼于其“开呵”全剧,抑或“开呵”剧中一段关目、一个人物的任务罢了。演出时,“竹竿子”“前行”“掌竹”“开家儿”等始终站立于场外,或许就是古时“祝”与“舞”离而不合的遗存痕迹。

通过“竹竿子”介绍人物,叙述故事,而场上人物既不唱,也无言,毕竟不是戏剧的最终状态,因此迄今依然存在的队戏,不过是从古代礼仪蜕变为戏剧的中间阶段,谓之“准戏剧”也未尝不可。那么,是否可以说,“哑杂剧”“哑队戏”等古典哑剧是戏剧即将黎明的前夜呢?诚然,中国古典戏剧的发展脉络不止一条,从“哑”到不哑,从“闭口”到“开口”,可以看作是一条路径。尤其是对“合言语、动作、歌唱,以演一故事”这一王国维先生所定义的“真戏剧”即“戏曲”而言,古典哑剧更有其值得关注的理由。

我们以不同时代的八仙队子、队戏的演变为例,看看哑队戏的演变过程。

元人范康北曲杂剧《陈季卿悟道竹叶舟》现存有元刊、明刻两种版本。该剧两种版本都有“八仙队子”,但是演出形态不大一样。《元刊古今杂剧三十种》本第四折,当陈季卿坐着吕洞宾给他的竹叶舟从家乡返回时,知道自己遇到了仙人,口喊着:“弟子愿跟师父去!”追上去时,八仙已经列队迎接他了。此段戏为:

[摆八仙队子上。

外末云:师父言这几个是谁?(正末唱:

【十二月】这个胜鲜花曾游大罗,这个吹铁笛韵美声和,这一个口略绰手拿着个笊篱,这个发蓬松铁拐斜拖,这个曾将那华阳女度脱,这个绿罗衫笑舞狂歌。

外末云:师父,你?(正末唱:

我邯郸店黄粱梦经过,觉来时改尽旧山河。正是一场兴废梦南柯。真个,当初受坎坷,今日万古清风播。②徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,中华书局1890年版,第725页。

全剧以这段“八仙队子”结尾。剧中,除了主唱全剧的吕洞宾由“正末”扮演之外,其它八仙成员没有具体行当。从这个角度看,这八位仙人是以现成的队子的模式插到杂剧中去的。这个队子在故事的起承转合中不起任何作用,唯烘托气氛而已。值得注意的是,这个八仙队子实际上是个“哑队”,除了正末吕洞宾之外,其他各位均无半句台词。显然,当八仙队子被纳入到《竹叶舟》中去的时候,原本以赞颂为任的“竹竿子”不再必要,因此被正末扮的吕洞宾取而代之。这个例子可以视为队舞向戏剧迈出的一小步,谓之“跬步”也不为过。

到了明代臧晋叔手里,这段戏做了如下改动:

[冲末扮东华帝君执符节引张果、汉钟离、李铁拐、徐神翁、蓝采和、韩湘子、何仙姑上。

陈季卿云:呀,许多大仙来了,弟子一个也不认得,望师父说与弟子知道。

(正末指张科,唱:

【十二月】这一个倒骑驴疾如下坡,(陈季清云)原来是张果大仙。(做拜科)(正末指徐科,唱:

这一个吹铁笛韵美声和。(陈季卿云)是徐神翁大仙。(做拜科)

(正末指何科,唱:

这一个貌娉婷笊篱手把。(陈季卿云)是何仙姑大仙。(做拜科)

(正末指李科,唱:

这一个发蓬松铁拐横拖。(陈季卿云)是李铁拐大仙。(做拜科)

(正末指韩科唱:

这一个篮关前将文公度脱。(陈季卿云)是韩湘子大仙。(做拜科)

(正末指蓝科唱:

这一个绿罗衫拍板高歌。(陈季卿云)是蓝采和大仙。(做拜科)

(正末指钟离科,唱:

【尧民歌】 这一个是双丫髻常吃的醉颜酡。(陈季卿云)是汉钟离大仙。(做拜科,

云)敢问师父姓甚名谁?(正末云)呆汉,俺不说来,(唱:

则俺曾梦黄粱一晌滚汤锅,觉来时早五十载闇消磨……①王学奇主编:《元曲选校注》第三册(上),河北教育出版社1994年版,第2679-2680页。

在这里,正末吕洞宾用唱与白向陈季卿一一介绍各位仙人的名字以及手持之道具,而七位神仙依然是“哑”的,就其演出形态而言,与原刊本相较,仍无太大进步。

“不登大雅文库珍本戏曲丛刊”所收朱有炖《瑶池会八仙庆寿》杂剧最后的文本:

【双调】套曲中,八仙逐一献宝庆寿的排场如下:

钟离向前,献紫玉如意。末唱:(笔者案:这里由“末”扮吕洞宾。)

【水仙子】汉钟离遥献紫琼钩。(张果老向前献千岁韭。末唱)张果老高擎千岁韭。

(蓝采和向前打板舞科。末唱)蓝采和漫舞长衫袖。(曹国舅向前捧一盘寿面。末唱)捧寿面是曹国舅。

铁拐李向前捧铁拐献。(末唱:

岳孔目这铁拐拄护得千秋。

韩湘子向前献一篮牡丹花。(末唱:

献牡丹的是韩湘子。

徐神翁向前捧葫芦献。(末唱:

进灵丹的是徐信守。

众仙云:吕洞宾先生你却将甚物庆寿也?末唱:

贫道庆寿呵,满捧着玉液金瓯。

众仙云:捧蟠桃庆寿了。俺众神仙却向瑶池赴会也。末唱:

【余音】……②戴龙基主编:《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》(第十一集),学苑出版社2003年版,第214—215页。

这段队子虽然“众仙”增加了两句群口道白,但是在戏剧演进的道路上依然没走更远。直到《缀白裘》第十一集《堆仙》,依然原文不动地把这段八仙队子嵌入戏中,八位神仙也作为队子悉数登场,这是八仙哑队被整体嵌入戏中的又一例证。

杨孟衡先生《上党古赛写卷十四种笺注》第十《赛场古赞(甲)》,提供了一种八仙队戏,情况已经不同。这出队戏较长,这里选择一段转录于下:

老人星:

龙麝香,焚宝鼎,盏内酒,献羊羔,天边一朵瑞云飘,门外有八仙来到。先献丹纱一领,后献王母蟠桃。

年年祝寿年年高,庆贺长生不老。(祝寿四句)

……

老人星连续祝寿诗后,寒山、拾得上场,各诵诗数句,接下来张四郎、柳树精、蓝采和、吕洞宾、曹国舅、汉钟离、铁拐李、张果老、韩湘子接续登场,每人登场之后,各诵诗八句。以蓝采和诵诗为例:

磨途踏歌去过河,善知今古起张罗。

手内拿定鸳鸯板,口内常念道情歌。

人笑我,我疯魔,街前认得小儿多。

蟠桃会上人不识,拍板高歌蓝采和。③杨孟衡:《上党古赛写卷十四种笺注》,王秋桂主编:《民俗曲艺丛书·上党古赛写卷十四种笺注》,台湾财团法人施合郑民俗文化基金会,2000年版,第283—284页。

现在,山西长治、河北武安等地《摆八仙》《开八仙》的演法是:每一位仙人在诵诗之后,按着规定站立一侧,再无任何动作,待全部人物依次完成类似“自报家门”的诗诵之后,由“前行”放队而鱼贯退场。这便是哑队戏发展演变的路径,由全哑到半哑,再到不哑。

明清时代以降,八仙队子虽然走向终极戏曲形式,也不过是京剧以及各地方戏中的《八仙庆寿》《八仙上寿》等那样,多少存留着队戏的痕迹。

除了古代祭祀礼仪规制的束缚之外,古典哑剧的成因还与演出多有鬼神扮演以及由此带来的禁忌相关。罗萍在其文章中说浙江上虞演出“哑目连”时有严格的禁忌:“演出中,如果表演者不慎,开口出声,则被认为是不吉利的。演出结束,照例要烧‘令牌’,在‘令牌’中写明:凡在演出中不慎出声的,均求生命宽宥,脱晦消灾。”④中国艺术研究院《戏曲研究》编辑部编:《戏曲研究》第16辑,文化艺术出版社1985年版,第245页。罗萍在采访中得到的严禁演员开口这个信息,似乎昭示“哑目连”之所以“哑”,是出场的人物以各种鬼物为主的原因。类似的禁忌在祭祀演出活动中普遍存在,有些鬼怪扮演者在结束演出后头不回地立刻离开,并迅速洗去脸上的勾画,生怕被恶鬼跟踪,道理是一样的。还有傩面具的佩戴禁忌,按照严格规定,戴面具时要把自己的脖颈用布盖住,不能裸露扮演者的肌肤。这些禁忌与不许开口同出一辙。

二、古典哑剧对戏曲艺术的贡献

存续长久的古典哑剧对戏曲艺术的贡献是多方面的,其中,在演出程式发展上的贡献最突出。

古典哑剧的“哑”这一客观原因,迫使艺术家们必须把用语言表达的内容转变为肢体语言替代,这样一来,就要求艺术家们在手势、足势、眼神、口型以及身体多个部位狠下功夫,从日常的各部位、各种动作中加工、提炼出更加准确精到、更加美观洗练的动作,以表达戏剧中人物的行为与情感。这个过程需要艺术家与观众长期反复的磨合,最终才能定为科范,进而形成程式。

曾永义先生《从格范、开呵、穿关到程序》一文,对戏曲程序的来龙去脉做了透彻的分析,给人深刻的启示。笔者在曾先生的学术框架内,重点探索一下历史悠久的古典哑剧表演在戏曲程序化方面所做的贡献。

这里探讨的问题,一为“趋跄”,一为“按呵”以及印度的哑剧卡塔卡利。

(一)试解“趋跄”

前文说到宋代“哑杂剧”时,引《东京梦华录》云:“继有二、三瘦瘠,以粉涂身,金睛、白面,如骷髅状,系锦绣围肚看带,手执软杖,各作魁谐趋跄,举止若排戏。”从字面上看,大意为两三个瘦骨嶙峋的“硬鬼”动作“趋跄”,这个动作的风格“魁谐”,有如“排戏”。趋,古代的一种礼节,以碎步疾行表示敬意。跄,行走有节奏貌。《诗·齐风·猗嗟》:“美目扬兮,巧趋跄兮。”毛传:“跄,巧趋貌。”跄字连用之“跄跄”,形容走路有节奏的样子,原本表示敬意,常常用于朝礼或祭礼中。

在戏剧中,“趋跄”以滑稽、诙谐的“俳戏”风格出之。《东京梦华录》所记载的是几个“硬鬼”故意把行有节度的趋跄戏剧化且滑稽化了,从而形成哑杂剧中的一种动作,这种动作一旦被更多人使用,便成为一种范式被推而广之。此外,“趋跄”另有奉承拍马样貌的意思。宋代无名氏《错立身》戏文第十二出:“趍抢嘴脸天生会,偏宜抹土搽灰。”元人无名氏《货郎旦》第一折:“休信那黑心肠的玉娥,他每便乔趋抢取撮。”“趍抢”“趋抢”亦即趋跄。可见,在表演中,“趋跄”已经有两种不尽相同的动作。其一,是带有滑稽的节奏性碎步;其二,是“乔趋跄”,带有猥琐的、怀有不良心态的甚至怪异而有节奏的步伐。这两种步态在北曲杂剧中皆有出现,大约在元代已经常用于表演,具有程序性质了。

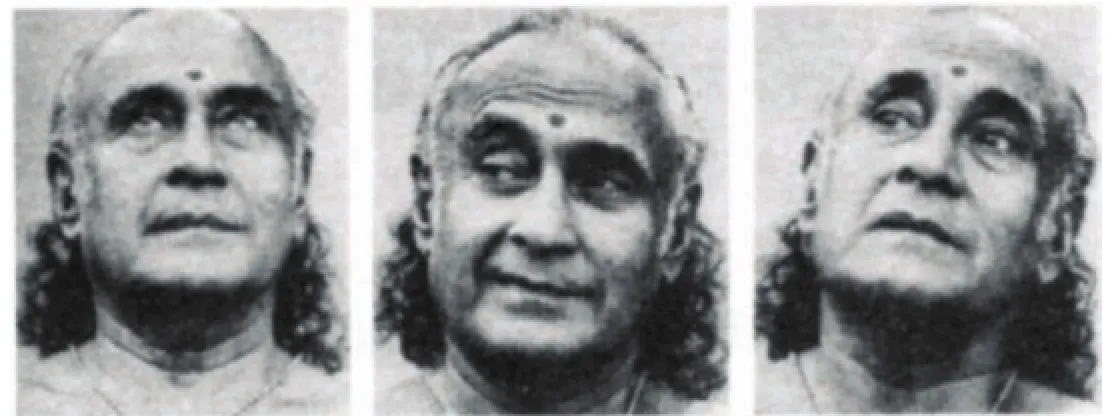

图1 :河北武安固义 队戏《调掠马》掌竹按呵

(二)试说“按呵”

“开呵”依然保留在山西、河北由乐户演出的队戏中,如前文所述,很多属于“哑队戏”或半哑的队戏。在这些队戏中,除了“开呵”之外,还有“按呵”。“按呵”是如何表演的呢?现以河北固义村队戏《吊掠马》为例论述。

1.竹竿子(掌竹)首先出场,诵诗开场。

2.探神、关老爷出场。关老爷舞刀,之后登上高桌,坐定观书。(笔者案:无台词)

3.探神拜关公。(笔者案:无台词)

4.颜良儿子颜昭出场,寻关老爷报杀父之仇。(笔者案:无台词)

5.二人开打,三五回合,颜昭被关老爷打到,用青龙偃月刀按住颜昭,造型不动。(笔者案:无台词)

6.竹竿子诵念大段台词:从关老爷出身说起,简述其生平事迹,直至斩颜良。部分诵念之词如下:

这老爷家住蒲州,卸(解)凉人氏,姓关名某(羽)字是云昌(长)。老爷生来好报不平,一怒杀死巡(熊)虎元(员)外一十八口家眷。老爷云游天下逃命,行来行去,行至涿州范阳镇(郡),偶遇刘备张飞,三人桃园结义,杀白马祭天,宰乌牛祭地。一在三在,一亡三亡。大破黄巾徐州失散,老爷在土山屯兵。曹操用谋,张辽顺说,到至曹营,上马赠金,下马赠银。十二美女尽善,买不住老爷心肠。只因白马坡斩了袁(颜)梁,灭了文丑,得书一封。这老爷遇(欲)上河北寻兄,老爷辞三次,不容见面。老爷无奈,印悬中梁,府库封金,不辞曹相,独行千里。过五关斩了六将,古城东斩了蔡阳。兄弟古城才得聚义……

7.竹竿子诵念毕,引二人退场。①转自杜学德:《燕赵傩文化初探》,甘肃人民出版社1998年版。这里的引证,为中国艺术研究院博士生秦沛女士提供。(图1)

显然,第1段为竹竿子(掌竹)开呵,引出人物,当属“勾队”。第2、3、4、5段是哑剧表演段。第7段属于“放队”。这里,我们更关注的是第6段。该段演出在关老爷、颜昭造型并静止不动的情况下,由竹竿子诵念大段诗。这段诵诗,把关羽的重要事迹罗列一遍。笔者认为,这段便是“按呵”。

我们所熟悉的戏曲舞台全部表现方式,大到舞台调度、场面处理,小至一个表演程式等,无一为无本之木,无源之水,在前代戏剧、戏曲抑或其他演出艺术中,总会寻觅出后来形成规制的源头。在谈源头的时候,言必曰“生活”是没有意义的,艺术的真正源头应该是最初创造出来的、甚至是幼稚的艺术表现手法。这些原初的表现手法,有的被大浪淘沙,弃之不传;有的被加工之后,以更加准确、美好、精到的形式保留下来;有的可能一变再变,形貌大失,却留下了根本。

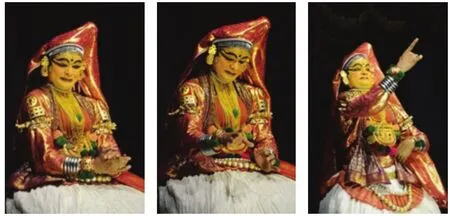

图2 印度卡塔卡利 9情感之爱、勇、悲

图3 印度卡塔卡利 9种情感之疑、嘲、惧

图4 印度卡塔卡利 9种情感之厌、怒、静

在当今戏曲舞台上,经常看到如下的处理:某个主要人物在演唱大段唱腔,其他本来在场人物或站立不动,或背身而立,所谓“虚下”,抑或临时“暗下”,待主要人物唱完之后,再登场恢复表演。这种戏曲艺术特有的舞台调度,无论在从前的文字记载,还是当下的演出实际都不乏其例。在梨园界,这种舞台调度或曰处理手段,向来没有明确的称谓。阿甲先生称之为“临时的搁置”。

“临时搁置”很有可能是对“按呵”的继承,在继承中发生了变异。“按呵”“临时搁置”两个术语所指向的是同一种戏曲演出的舞台调度,这种舞台调度之目的在于力求突出主要人物,力图通过这种舞台调度使剧中主要人物更加丰满,同时让观众聚精会神地观看主要人物的表演,静静地欣赏主要人物的重要唱段。二者的不同处在于命名的着眼点,“按呵”是从“竹竿子”“外”等向剧中主角发出暂时停止表演指令的。“临时搁置”则模糊了搁置的指令发出者,剧中除了主要人物之外的所有人物有“被搁置”与主动搁置的两种意味。二者另一不同点是,“按呵”用诗诵,而“临时搁置”时的主要人物在演唱。

从“按呵”到“临时搁置”,不但是这个单一程式的完善过程,也是戏曲艺术逐渐走向成熟的标志。正是这些不同,障碍了我们的眼目,模糊了从“按呵”到“临时搁置”这一程式的发展变化轨迹。

图5 :印度舞神湿婆

(三)旁州例

在其他东方国家的古典哑剧中,同样孕育了许多表演程式。比如前文提到的印度的古典哑剧卡塔卡利,在长期的演出实践中总结完成了许多科范、程式表演手段,利用这些程式完全可以准确地把剧中人物的各种心态、感情、情绪等,传达给观众,因为这些程式在长期观演关系的磨合中已经被观众接受,从而定型。

江东《印度舞蹈通论》说:“卡塔卡利在表演上是很讲究的,面部表情主要表演九种情感内容:爱、勇、悲、疑、嘲、惧、厌、怒、静。”①江东:《印度舞蹈通论》,上海音乐出版社,2004年版,第94—95页。书中配发图片9幅,本文转录,见图2、图3、图4。

印度舞神亦即戏神湿婆的造型,最简洁地体现了印度舞蹈包括卡塔卡利手势、足式等的基本含义。2015年3月,笔者在印度考察期间,有幸在南部的库奇观摩了一场卡塔卡利的演出并参观一个卡塔卡利博物馆。博物馆外有一座传统舞台,舞台后部有一尊舞神湿婆的塑像(图5)。

湿婆的右上手拿一鼓,象征创造各种声音;右下手象征保护和祝福;左上手托起燃烧之火,象征可以毁灭一切;左下手斜向下垂,与抬起的左脚相对,象征自由;右脚下踏一魔鬼,象征善战胜恶;左脚上抬,象征超凡脱俗,升腾不息;周围装饰,则是象征养育人类的自然世界。如此一幅舞神形象,不仅其舞姿优美动人,引人入胜,其举手投足间的深刻寓意更是充分体现了印度舞蹈的丰富内涵。湿婆塑像表现的仅仅是几种具有代表性的手势与足势,实际上卡塔卡利的手势与足势相当丰富,据说单手可做出28种姿势,双手可做出24种姿势,再加上首、颈、臂、腿、脚的配合,其姿势以及寓意就不可胜数了。这种变化万千的姿势可以代表人的七情六欲,甚至可以代表天地、山水等自然景物和白昼和、黑夜等自然现象。总之,人世间的一切都可以在舞蹈动作中表露无遗。

在库奇,卡塔卡利演出正式开始之前,一位演员向观众解说多种卡塔卡利的手势、眼神以及互相搭配之后所表达的各种含义。这里选出几种以供参考(图6、图7)。

这些在古典哑剧中形成的各种科范、程式长期流传,不断加工,的确成为印度舞蹈及戏剧表演艺术的精华所在,迄今依然熠熠生辉。

图6 :印度卡塔卡利 手势与眼神(1)

图7 :印度卡塔卡利 手势与眼神(2)

结语

源远流长的东方古典哑剧是一种特点突出的戏剧形态,在这个庞大的领域中,有许多值得探索的问题,比如东方戏剧面具,多为画嘴,少有开洞,这种现象是否与“哑杂剧”“哑队戏”“哑目连”“哑舞”“闭口傩”“哑狂言”等哑剧相关?因为在哑剧中,即便雕刻出嘴来,也没有实际意义,它不需要考虑演员的台词是否能顺利地传达到观众耳鼓,所以索性不雕空嘴的部分。而面具雕刻一旦作为“科范”固定下来之后,便不易改变,尤其是在祭祀礼仪以及祭祀性戏剧中,更是如此。这种现象可以视为面具制作上的规矩,谓之人物造型程式也未尝不可。诸如此类问题都值得深思。

(责任编辑:康海玲)