贵州山区高速公路事故应急救援体系现状与分析

2016-08-15江平

江平

贵州山区高速公路事故应急救援体系现状与分析

江平

随着我国交通建设的迅速发展,山区高速公路在我国高等级公路网中所占比例逐年增加,发生的各类交通事故及事故引发的火灾呈频发之势。本文以贵州省高速公路为依托,结合贵州省消防部队参与高速公路应急救援的典型案例,对构建山区高速公路应急救援体系进行探索并提出相关建议,以期提高部队灭火救援和政府综合应急救援能力。

山区 高速公路 应急救援体系

我国正处于高速公路建设迅猛发展时期,由于山区高速公路自身的特殊性,其交通安全问题日益突出。在每年的交通事故统计中,山区高速公路发生的交通事故致死率和特大交通事故率比平原高速公路高的多,根据2009年全国各类地形交通事故统计结果,从事故死亡人数分布来看,山区高速公路的事故最危险,平均每百起事故死亡24人,丘陵地区次之,为17.5人,平原地区高速公路为12.3人。从死亡时间来看,大约有40%为当场死亡,60%是死于送往医院途中或在医院中死亡的。所以,研究山区高速公路事故特点及处置措施,尽量降低灾害事故带来的损害,是摆在各级政府和消防部队面前的一项重要任务,对进一步思考和探索综合应急救援体系建设更加迫切。

1.贵州山区高速公路事故特征分析

1.1贵州山区高速公路道路特征

1.1.1边坡易滑坡

贵州地处云贵高原,地形地貌以山地为主,局部丘陵,岩性复杂,种类众多。在山区进行高速公路建设,由于复杂的地形地质条件,在高速公路修建过程中高填深挖边坡普遍存在,由此诱发的填挖方边坡滑坡也多种多样。按滑体物质组成可分为覆盖层滑坡、破碎岩体滑坡、堆积体滑坡、基岩顺层滑坡、填方路基滑坡等。

1.1.2桥梁隧道多

贵州素有“八山一水一分田”之说,山地和丘陵占了全省国土总面积的92.5%,境内山脉众多,重峦叠峰,绵延纵横,山高谷深,特殊的喀斯特地质地貌更是占了总面积的73%,在贵州修建高速公路过程中逢山开路、遇水搭桥普遍存在。截止目前,贵州省高速公路通车里程达4012公里,平均桥隧比达到45%以上(桥梁1.6万多座,其中特大桥164座;隧道数量已达800余处,200米以上遂道99个,1000米以上遂道46个;4000米以上遂道3个)。

1.1.3路况复杂

贵州山区群山绵延,沟壑交错,地表切割强烈,起伏较大。高速公路平路少,上下坡路多,存在道路纵坡较大,坡陡弯急,险段多,多处连续下坡等情况。

1.1.4气候环境的影响大

冬季大雾、阴雨、风雪时间长,山下降雨,山上积雪,阳坡降雨,阴坡成雪,白天下雨,晚上结冰,路面易积雪结冰,严重影响路面的抗滑性能和能见度;夏天则多雨多雾,尤其在高海拔地区,气候变化更是反复无常,时而晴空万里,时而狂风暴雨。

1.2贵州山区高速公路事故特征

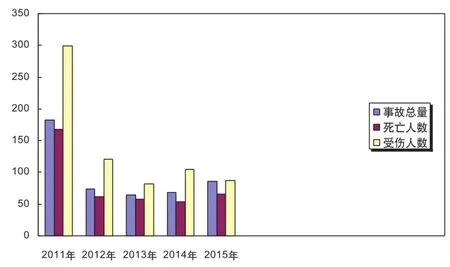

从全国来看,总里程占1.69%的高速公路,事故数占比超过6%,死亡人数占比超过12%;而在贵州省,总里程占2.32%的高速公路,事故数占比超过17%,死亡人数占比超过25%,分别是全国平均水平的2.83倍和2.08倍。一次死亡3人以上的较大道路交通事故,事故次数、死亡人数、受伤人数的占比分别占全省较大道路交通事故次死伤的37.84%、40%和36.25%。2011年至2015年,全省高速公路共发生伤亡交通事故477起(其中:受伤694人,死亡407人)。

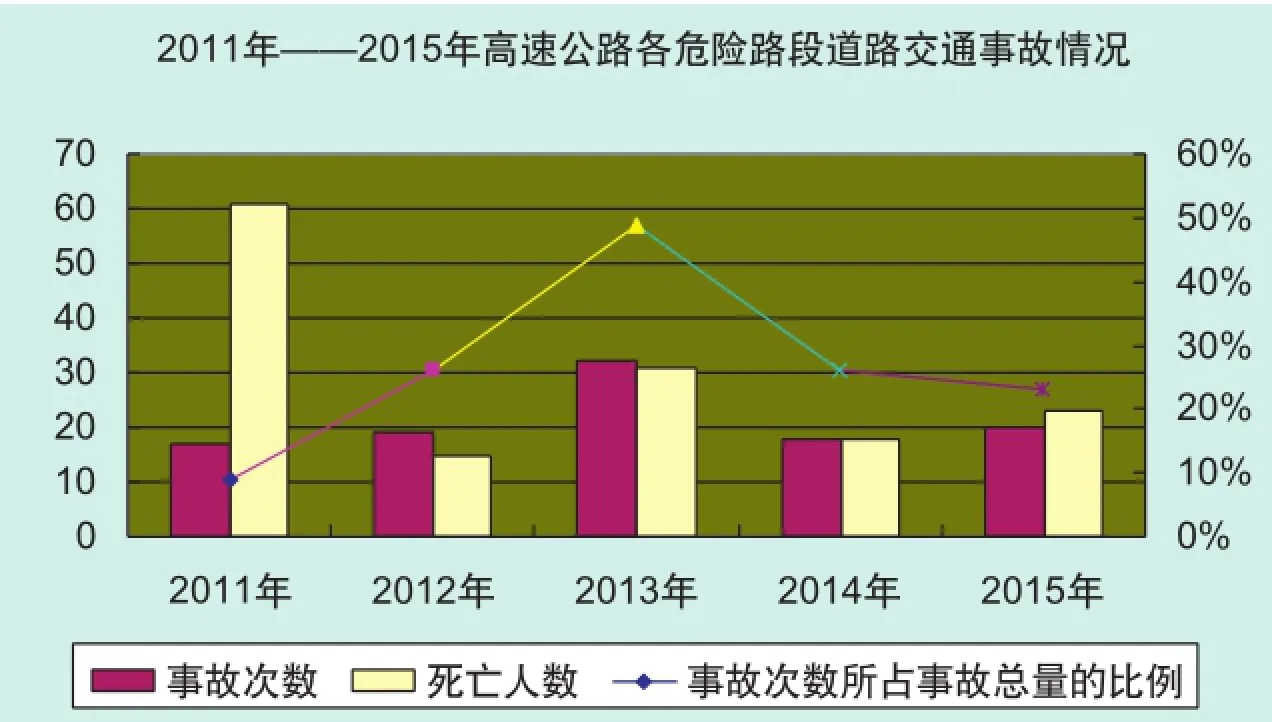

1.2.1危险路段事故尤为高发

数据分析中还发现,沪昆高速公路在我省全长587.3公里,危险路段的数量有163处,平均3.6公里1处;兰海高速在我省全长388.3公里,平均2.9公里1处,两条主干高速公路由于开通时间长,车流量大,危险路段的密度相对较高。特别是下列路段的事故情况尤为突出:一是兰海高速1306公里路段,共发生19次伤亡事故,造成15人死亡,39人受伤;二是厦蓉高速1332公里路段,共发生17次伤亡事故,造成8人死亡,27人受伤;三是贵阳绕城高速100公里路段,共发生11次伤亡事故,造成8人死亡,7人受伤。

1.2.2恶劣气候条件下的事故多发

贵州省高速公路因冰雪雨雾等恶劣气候容易引发道路交通事故的路段共有58处,兰海高速26处,沪昆高速22处,绕城高速5处,杭瑞高速2处,厦蓉高速2处,遵赤高速1处。

1.2.3车辆难疏散,交通易中断

1.2.4交通易堵塞,次生灾害多

山区高速公路车辆发生火灾事故后,往往造成交通堵塞,因车道为单向,紧急疏散栅栏相距远,车辆疏散困难,也可能会出现新的车辆碰撞、侧翻,导致新的火灾事故发生。同时如遇有装载化学危险物品的车辆一旦发生交通事故,可能导致大量有毒有害物质外泄,造成更大的人员伤亡,并严重污染生态环境。

1.2.5救援难度大,且水源匮乏

高速公路交通事故极易发生起火燃烧或爆炸,车辆毁坏变形或坠入路沟,被困人员逃生困难,随时都有生命危险。多车多点相撞时,线路长,事故造成道路堵塞,救援装备和人员难以接近事故现场,疏散人员极其困难,种种不利因素都给救援工作增大了难度。同时,由于高速公路全线封闭,且没有设置消防水源,因此灭火救援时的供水主要依靠消防车的自备水。即使事故地点附近有水源,但山区高速公路的路基一般要高于周围环境,且有路沟和隔离网等阻碍,所以取水非常困难。

2.贵州山区高速公路事故应急救援现状

2.1应急救援体制

当前我省高速公路交通事故应急救援工作由多个部门(消防、高速路政、高速交警、医疗、通讯、供水、供电等)共同完成,由于缺乏统一高效的应急救援机制,缺乏统一组织指挥和综合协调,平时很少进行必要的合成训练和演练,各救援力量之间基本处于各自为战的状态,难以形成有效的协调与配合。

2.2应急救援模式

实际的触发角和换相角是不对称情况下分析换流器动态过程的两个重要内部电气量,根据上述对换流器触发和换相的理论分析,进一步求解各换流阀实际熄弧角以判断换相失败。

当前我省还未建立省级应急救援指挥中心,高速公路救援还停留在传统的模式上,当事故发生后,值班交警、医疗急救、消防部门分别通过122、120、119三个电话确认事故发生,各部门抵达事故现场开展救援工作。应急救援力量调集存在分批调派,盲目调派,未根据现场灾情第一时间调集足够的联动力量和有效装备到场开展救援工作,造成零打碎敲,无的放矢而贻误战机。当前现状已严重阻碍了救援工作的高效开展,也是造成我省高速公路事故死亡人数及死亡率居高不下的主要原因。

2.3应急救援力量

当前,高速公路业主单位受到多种因素制约,尚未成立专业救援队伍,交通事故处置主要依托消防、高速路政、高速交警、医疗等部门完成,高速交警负责路段的交通秩序和刑事管理,高速路政负责路产路权的管理,医疗负责人员急救,消防负责灭火救援。目前我省高速公路沿线消防站共87个,其中普通消防站82个,特勤消防站5个。沿线消防站主要配备了液压破拆、起重吊升、金属切割等专业救援装备,个别中队还配备了隧道消防车、涡喷消防车等专业车辆。在高速公路交通事故救援中发挥了重要作用,但是相对于事故数量和处置难度,专业的救援车辆、破拆工具、器材装备、防护装具还是比较匮乏。

3.贵州山区高速公路事故应急救援探索及思考

3.1完善指挥平台,建立统一高效的组织指挥体系

3.1.1加强应急救援指挥中心建设

依托高速公路监控中心,建立地方政府领导下的省、市(地)、县高速公路交通事故应急救援指挥中心。在发生重大交通事故时,指挥中心对下属各相关部门的人员进行统一指挥和随时调派,在接到指挥中心的指令后,各部门按照各自的功能和职责分头执行。由于救援指挥中心成员来自相关部门,因此,他们有权对下面的路政、清障、交警、消防、医院、大型起吊和其他救援力量等资源进行随时的调配,这样就可以快速有效地救援。当然,应急救援指挥中心的这种权限事先需要国家进行立法规定,各部门之间的协作也要通过协议等方式进行事先约定。

3.1.2加强应急指挥信息网络建设

在救援指挥方面,通过固定通信线路、卫星通信线路、移动通信线路形成以处置各种极端事件为目的,纵向联通国家、省市县、救援基本单元,横向联通各应急救援处置部门的通信网络,确保救援指挥有可靠通信保障。

3.2完善运行机制,实现精确化一体化指挥救援

3.2.1完善协调联动机制,实现一次性调足力量

制定联席会议机制和力量调度机制,研判分析实际运行工作中的问题和障碍,总结阶段性应急救援工作的经验和不足,动态掌握本地区应急救援队伍状况和实力,完善救援力量调度程序,按照“常态和非常态灾害、一般和重特大规模”的区别,规范调度权限、调度层级、责任追究,实现统一调度、精确调度。

3.2.2完善应急救援队伍建设,实现救援快速高效

针对山区高速公路线长、封闭性强、距离城市现役消防队较远的特点,依托高速路政、高速交警成立高速公路专职消防队伍。在救援队的车辆和器材装备配置方面,针对车辆灾害事故特点尽量多配置消防抢险救援专勤器材装备,队员可实行社会合同制招聘,救援站日常运作采取所需经费由高管部门出资保障、消防部门负责培训管理相结合的双重管理模式。一旦出现事故,可以择优路线、最大速度、抢抓时机赶赴现场实施成功救援,为第一时间控制车辆火灾、实施紧急救援提供有利时机,提高应急救援的成功率。

3.2.3完善消防基础设施建设,实现消防供水有保障

每五公里设立应急消防加水点,贵州地区高速公路多是高架桥和隧道,与地面落差较大超过消防车吸水高度,每一段高速服务区设置较远,导致消防车取水难,可以在服务区、隧道口、收费站等设置应急加水点,在海拔较高地区增设固定的增压泵,通过增压吸水加水,在海拔高山地区建高水位的天然水池,同时在加水点设立高速警示标志。 消防车在确保来往车辆安全的情况下,可以通过中间移动隔离带进行快速的调头,避免消防车辆往返城区加水牵制较大警力,延误灭火战机。

3.2.4完善监视系统,实现重点部位全覆盖

监视系统是山区高速公路应急反应的“耳目”,针对贵州山区高速公路平均桥隧比达到45%以上,危险路段点多面广等特点,监视系统可以及时发现、快速分析路上交通事故发生的地点、规模,预测事故的发展趋势,为紧急反应决策、指挥提供可靠依据。

3.2.5完善装备建设和训练,实现人与装备的最佳结合

加强应急救援队伍装备建设是做好应急救援工作的重中之重,加强装备建设,必须坚持适度超前、优化组合的思路,从精、从高、从优提高应急队伍装备的科技含量和现代化水平。尤其是抢险救援车、大吨位供水车、防化洗消车、风暴排烟车、隧道消防车等特种车辆,以及侦检、破拆、堵漏、救生、警戒、照明、排烟、输转、防护等抢险救援器材和防化服、防毒衣、隔热服等先进个人防护装备。同时要强化装备合成,加强管理与培训,实现人与装备的最佳结合。

3.2.6完善力量投送方式,实现第一时间开展救援

医疗实践表明,同样伤势的重伤员,如能在30分钟内获救,其生存率为80%,而在90分钟内获救,其生存率就仅为10%以下。现有的高速公路交通事故的救援方法仅局限于陆地救援,是一种平面的救援方法,受交通影响较大,发生重大交通事故后,救援车辆和人员很难在第一时间到达事发现场展开救援工作,事故中的伤员有时因为得不到及时的抢救而死亡,交通得不到及时疏通,造成长时间的堵塞,甚至不得不封闭交通,增加了交通事故的间接损失和不良影响。如果建立一种反应迅速、机动灵活的救援机构,将大大缩短救援时间,减少人员与财产的损失,这种机构就是空中救援机械。它具有投送速度快,投送距离远,投送物资多,受地面环境影响小的优点,是远程战力投送的首选方式。

3.2.7完善演练机制,实现平战无缝衔接

在省级层面,将全省划分为若干战区,每1年开展一次战区应急救援演练,锻炼提高全省区域性高速公路应急救援实战能力;在各市、县层面,市一级每半年一次、区县每季度一次开展不同类型的高速公路事故综合应急救援演练。将年度实战演练的频度和要求纳入标准化管理,将行业或部门日常演练的内容和质量纳入单位工作考评范畴,提高平时和战时的衔接,以高强度的实战演练机制提升各级尤其是基层单位的应急救援处置指挥水平。

4.结束语

高速公路突发事件应急救援管理是一项牵涉面广、需要多个部门共同参与的系统工程,在当前我省分部门、分灾种的应急管理体系下,各部门之间应当进一步加强配合,充分履行自身职能。值得肯定的是,《突发事件应对法》的颁布实施,为预防和减少突发事件,规范突发事件应对活动提供了强有力的法律依据;各级政府对高速公路突发事件的应急管理也日益重视,我们应当以此为契机,认真践行“能打仗、打胜仗”的要求,依法健全和完善山区高速公路应急管理体系,切实保障人民群众生命财产安全和道路畅通。

作者单位:贵州省消防总队

[1]付立兵.对我国应急救援体系建设的思考.中国消防信息网,2014.3.21

[2]程振华.高速公路交通事故紧急救援管理研究.西南交通大学硕士论文,2006.2.1