固定翼无人机遥感技术在尼泊尔抗震救灾行动中的应用

2016-08-15张尧

张尧

固定翼无人机遥感技术在尼泊尔抗震救灾行动中的应用

张尧

本文在分析总结固定翼无人机遥感技术特点、系统组成、数据获取和处理过程的基础上,阐述了其在地质灾害应急救援中的应用,结合尼泊尔抗震救灾中应急救援无人机航拍案例进行了分析并提出未来发展的建议。

固定翼无人机 遥感技术 尼泊尔抗震救灾 应用

引言

无人机遥感具有机动性强、获取数据快速和可以低空飞行的特点,结合遥感数据处理、建模和应用分析技术方法,能够迅速完成灾害监测、应急救援和灾情评估任务;为灾害预防与救援方案制定快速提供准确依据。灾情爆发后,利用无人机在远离危险区域起降获取三维建模的遥感影像数据,不仅能够真实地反映地物情况,而且还能利用先进的定位技术,嵌入精确的地理信息。通过快速建立承灾体的三维地表精细模型,能更真实地重建数字三维灾害现场,并进行承灾体三维量测,为抢险救灾各级指挥员决策提供可量化依据。

2015年4月25日14:11分,尼泊尔(北纬28.147度,东经84.708度)发生Ms8.1级大地震,震中位于首都加德满都西北约80公里,距离尼泊尔第二大城市、著名的旅游胜地波克拉较近,震源深度15公里,造成中尼公路沿线山体疏松,震后持续暴雨引发多处塌方和泥石流,导致交通中断。本文以4.25尼泊尔8.1级地震灾情侦查与快速评估行动为例,探讨了无人机高海拔地区执行航拍任务的经验和心得,并在此基础上讨论了无人机遥感系统在灾害监测中的发展前景和进一步方向。

1.无人机侦测系统

2015年4月28日,武警警种学院应中国武警交通救援大队前指要求,组建5人无人机地质侦测小组携带无人机装备5套,数据处理设备4台奔赴西藏灾区。

1.1飞行平台

考虑到此次地震受灾范围覆盖中尼边境山区,飞行任务区域海拔平均3500米,山体崩塌滑坡随处可见,所以在选择无人机飞行平台时充分考虑了高原空气稀薄,灾区起飞降落环境恶劣等因素。不同类型无人机对作战有各自的特点:油动无人机抗风能力强、续航时间长,适合大范围航拍任务,但其发动机由于高原含氧量降低影响动力输出,且对起降场地要求高;电动无人机动力靠电机输出,不受含氧量影响,且携带运输更加轻便,起降方式灵活,唯一不足就是抗风能力和电池续航能力偏弱。因此,本次地震地质侦测行动选用电动油动搭配,近、中、远程兼顾的无人机飞行平台配备:分别是近程电动固定翼无人机“自由鸟”,中程电动固定翼无人机“单兵一号”,远程油动固定翼无人机“AF1000”。

图1 自由鸟无人机

1.1.1自由鸟电动固定翼无人机

自由鸟小型低空无人机(见图1)使用维护简单、成本低、可靠性高,组装方便,机动性好,能短时间内展开作业,针对小范围的高清影像获取优势尤为突出,性能指标见表1。

表1 自由鸟无人机参数表

1.1.2单兵一号电动固定翼无人机

单兵一号低空无人机(见图2)是一款具备高产品化、高可靠性的电动无人机;全机实现无工具安装,使用维护简单;采用模块化载荷,可根据需要实现高清航拍或实时图传功能,性能指标见表2。

图2 单兵一号无人机

表2 单兵一号无人机参数表

1.1.3AF1000油动固定翼无人机

AF1000无人机(见图3)是一款经久耐用、可靠稳定的油动无人机;机身和机翼均为轻木结构加蒙膜表面,采用常规气动布局,上单翼,前置发动机,后三点起降装置;该飞机设计和制作工艺比较成熟,具有较好的气动特性,起降距离短,飞行状态稳定,抗侧风能力较强(抗风等级为5级),保持常用的90-120km/h速度巡航时,纵向和横测安定性都有良好表现。飞机和发动机震动较小,使用1/1000秒以上的快门速度进行航拍,成像效果未发现明显的径向模糊现象,性能指标见表3。

图3 AF1000无人机

表3 AF1000无人机参数表

1.2任务载荷

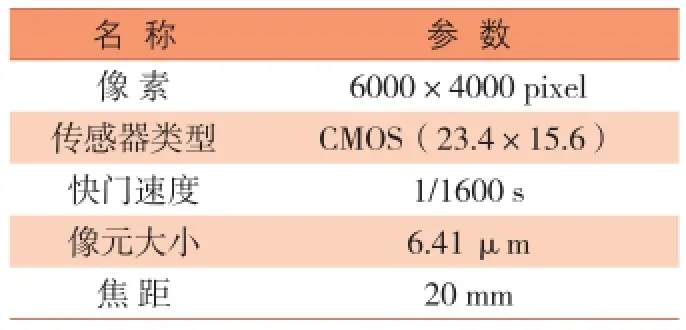

根据无人机平台载重能力和云台仓大小不同,任务载荷选择也有区别。此次参与救援行动的任务载荷主要是:电动固定翼无人机“自由鸟”和 “单兵一号”采用索尼ILCE-5100相机,油动固定翼无人机“AF1000”采用Canon EOS 5D markIII相机,相关参数见表4及表5。

表4 索尼ILCE-5100相机参数表

表5 索尼5DMark III相机参数表

1.3无人机指挥控制站系统

无人机指挥控制站(Ground Control Station,GCS)是地面上用于实现对无人机飞行任务规划、飞行状态监视和操控的设备,通常也称为地面指挥控制系统。地面指挥控制系统(见图4)主要由便携式计算机、数传电台、遥控设备、监控软件、电台天线及支架、地面站电源等组成。主要任务包括飞行航线、航高、飞行区域、飞行速度的规划并上传至无人机惯导系统;监视无人机的飞行状态;监测传感器的工作状态,确保采集的数据满足要求。

图4 常用轻小型无人机地面指挥控制系统

1.4数据处理系统

无人机遥感图像的数据处理包括遥感影像的纠正、拼接与专题应用分析。几何纠正主要处理数码相机镜头非线性畸变与飞行器姿态变化引起的图像旋转和投影变形纠正。经过区域平差后内插生成数字高程模型(DEM)与正射影像图(DOM)。

2.技术流程

本次研究以尼泊尔抗震救灾地质灾害为侦测对象,通过轻小型无人机遥感系统获取高分辨率数码照片,开展了无人机遥感影像处理、地质灾害遥感解译等工作,建立了无人机航测遥感数据获取→数据处理的完整技术流程(见图5),为无人机地质灾害侦测实战提供良好的借鉴,下面就以2015年4月30日樟木镇首次侦测任务为例进行说明。

图5 轻小型无人机侦测实战流程

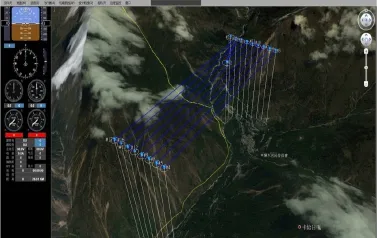

图6 樟木镇航线规划

2.1适航条件分析

在接受侦测任务后,需首先确定航拍区域范围,并充分搜集测区地形地貌、气候变化、日照时间等资料,并对资料进行整理和分析,了解航拍地区的地形地貌、气候条件及附近有无重要设施(如机场、国家重大基础设施、军事管理区等),并进行分析研究,确定航拍区域的飞行条件,以便制定科学合理航拍实施方案,为任务的有序开展和正确实施奠定基础。以樟木镇区域为例,经分析,具备影响侦测任务的主要因素有:

影响1:瞬时风力较大,地面大风较多。

分析:由于樟木镇海拔较高,高海拔地区普遍存在空中层结不稳定的情况,通俗的说就是高空中的气块是不断运动的,当高空强风向地面动量下传,常引起地面大风,导致风力强劲且风向变化快,影响飞机起降。

影响2:四周高山地形对气流的影响大。

分析:在高原或山区,气流被山体阻挡,被迫发生方向或速度的改变,形成乱流、山地波和风切变。在强风作用下,扰动更为明显,乱流多,容易造成飞机失速,严重危害飞行安全。

影响3:阴雨天气较多,不利于航拍。

分析:当地高原较强的地面湍流加热和地面动量输送,午后热力对流旺盛,下午至傍晚易出现阴雨甚至雷暴和冰雹等天气,造成大量低云和雾,对能见度和飞机本身造成一定影响。

影响4:日温差大,天气变化短、频、快。

分析:樟木口岸日温差较大,各种天气现象在短时间内反复出现。例如一次雷雨,过程从开始生成到完全消散只需30分钟左右;不到5分钟风向变化180°;能见度从大于10公里到0公里或者从0公里到10 公里只需要几分钟,对飞行和飞机设备都有明显的影响。

2.2起降场地选择

飞机起降是事故发生率最高的阶段,选择不当往往会造成飞行事故,所以适合的场地选择是关键。在樟木镇灾区现场勘察后发现,现场街道狭窄,房屋呈阶梯状分布,随处可见坍塌的房屋和散落的电线,且街道另一边即是悬崖峭壁,伞降难度极大。因此应急性质的航摄作业起降场地选择,在保证飞行安全的前提下就需要适当放宽要求,甚至在必要时,只要数据完好,设备有一定的损伤都是可以接受的。最基本的原则如下:起降场地相对平坦、通视良好;要求一个方向上空域相对宽敞,无高压电线、无楼房;地面无明显凸起及水塘、大沟渠等。经过筛选,最终只有樟木镇海关货场前的一段长50米,宽20米的水泥平地满足要求。

同时,利用GPS设备记录下起降场地以及周边重要目标的坐标和高程,一个是通过起降场地的高程,计算飞行相对高度;第二就是航线需要避开地面的重要设施、人口密集区,以防飞行事故。

2.3飞行前准备

结合起降场地,要选择合适机型执行任务。AF1000油动固定翼无人机优势是续航时间长,作业面积大,但体积较大,动力大也意味着滑跑距离较长,而且现场没有伞降场地,不合适;单兵一号采用V尾上单翼机体结构,上单翼令它滑翔能力突出作业能力强,但V尾也增加了它的操控难度,在狭小的起降场地里也不合适;自由鸟无人机体积最小,成本较低,操控简单,对场地要求也最低,故选择自由鸟较为合适。而后,地面站控制人员按照航空摄影重叠率要求(航片航向重叠率为≥60%,旁向重叠率为≥30%)规划任务航线(见图6),确保整个航区没有出现漏拍现象。同时,综合考虑西藏山区地形特点,天气条件,设计合理的拐弯半径与飞行速度,形成飞行航线数据并上传至无人机飞控。飞行员、地勤人员、地面操作人员对无人机系统进行检查和调试(见图7),主要检查四个方面,即地面站设备检查、任务载荷的检查、飞行平台检查以及动力系统的检查。

2.4飞行控制和操作

正式飞行阶段由整个飞控团队配合完成。首先,地面站控制员与飞行员、地勤人员充分沟通航线意图,由飞行员和地勤人员负责无人机的起飞与降落操控。待无人机盘旋上升至预定高度,且观察飞行姿态平稳后,飞行员自行切换至自动驾驶模式。飞行员及地面站控制员观察无人机飞行平稳后,由地面站控制员发送指令控制无人机按规划航线开始对目标区域进行侦测。当无人机完成航线飞行后自动返航,到达预定高度后由无人机飞行员在合适时机切换至遥感器手动控制,并将无人机逆风降落在预定降落场地,降落过程中地面站人员也要随时播报无人机高度和空速辅助飞行员判断降落时机。

在这一阶段中要把握几个要点:一是各岗位人员均确认各自操作的设备工作状态正常后无人机才能起飞;二是在全过程中,各岗位操作员职责分工应明确,相互联络方式应畅通; 三是在起飞点上空应设置盘旋航线,以便最后检查无人机飞行状态,确认无误后进入航拍航线;四是无人机空中飞行阶段,应通过地面站密切监视飞机状态,随时准备应急干预。

2.5飞行后检查

每次飞行起飞降落再完美多少都会对飞机产生一定的冲击和振动,有可能对机体及机载设备产生影响,及时发现并处理问题才能确保任务的持续性,而且在高原地区飞行每次任务结束也需要通过这种检查评估无人机受环境的影响情况,以决定是否改变原来的飞行方案或对无人机设备进行调整。

2.6数据处理及任务总结

将航拍获得的照片和POS数据利用专业图像快拼软件进行处理,根据任务的需要输出正射或三维影像,提交各级指挥员辅助决策使用。

提交完成果后,飞行团队还应对当天侦测飞行进行总结以提高后续侦测任务的安全性、工作效率。同时,及时补全各

项飞行记录以及对飞行资料进行整理归档,包括航线文件、回放文件、POS数据、照片、成果及各种任务资料等等,以便今后对相应数据的调取使用。

图7 飞行前检查

3.成果

3.1调用卫星数据研判侦测重点

无人机分队第一站到达樟木口岸后,立刻依托警种学院/北京大学应急救援与空间信息技术重点实验室调取了国家遥感中心“快舟”卫星灾前和4月27日灾后影像图,首先排除了樟木口岸友谊桥境外32公里处大型滑坡体和堰塞湖为震前稳定旧滑坡体;到达吉隆口岸后,调用上级部门提供的“尖兵11”卫星5月4日灾后影像图,确定了境内外两处特大滑坡体位置,从而有针对性地确定了无人机重点侦测区域,科学制定航线与航拍参数。

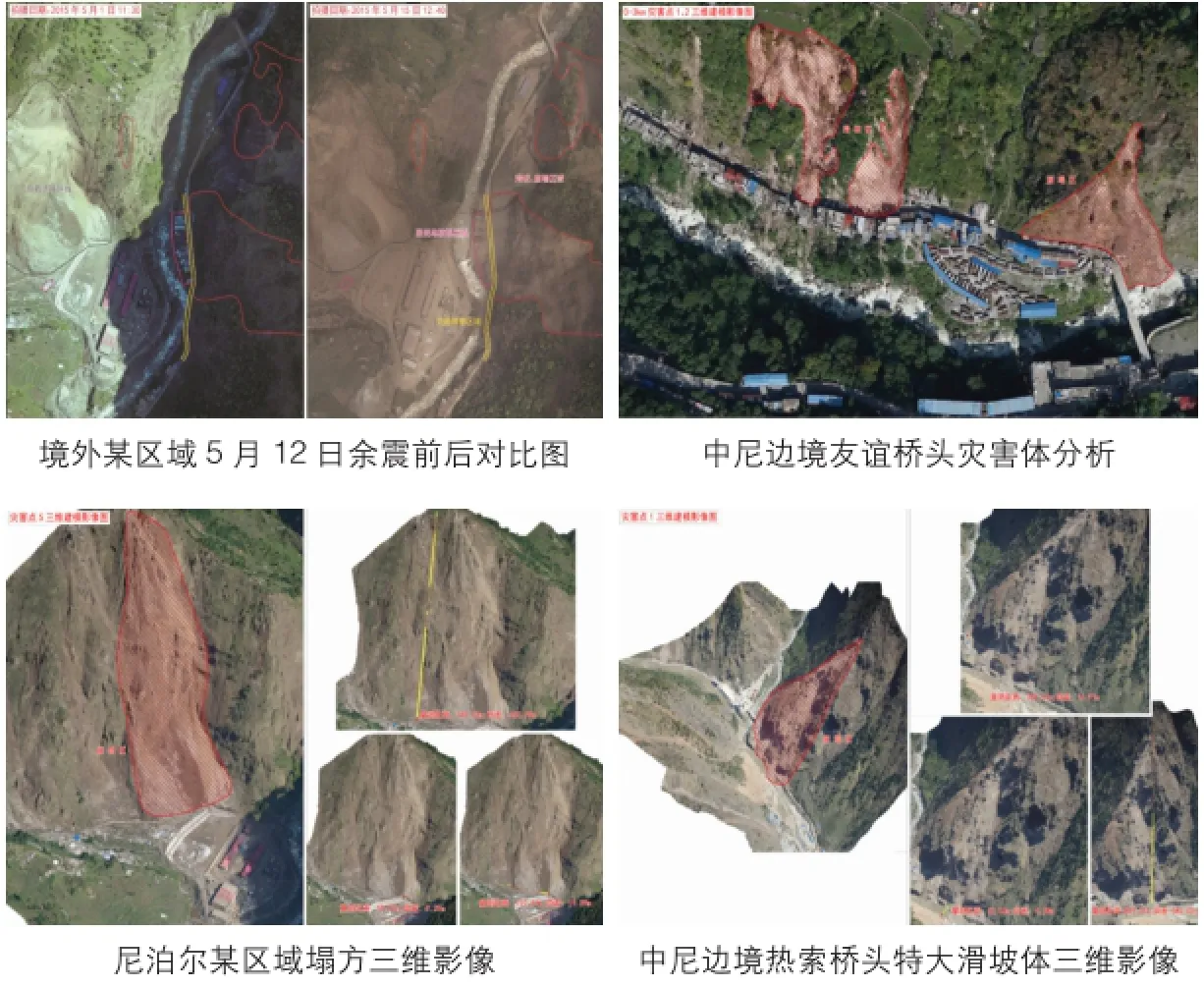

3.2成果辅助决策

每次飞行任务结束后,分队都进行快速处理和地质灾害研判,并遴选具有代表性的成果打印出高清大图悬挂于前指作战指挥帐篷,辅助首长指挥决策。在每日抢通作战会议中,分队利用投影仪向前指全体人员汇报重要灾害点的最新信息,得到了总部指导组和前指各级领导的高度认可。在吉隆镇前指向交通指挥部首长汇报严重阻碍部队推进的吉隆口岸境内外两处特大滑坡高清三维影像时,在座指挥、技术人员对无人机三维快速建模技术的先进性和直观性深受震撼。在部队尚在全力打通国内通往樟木口岸路线时,无人机分队已经完成了境内外约15公路灾情的侦测研判。

3.3应急快速反应

本次无人机应急侦测任务很好地展示了无人机低成本、高机动、高安全性、便捷实用等有人机无法取代的独特优势。5月12日13:05分尼泊尔两次浅源强震后,无人机分队接令紧急出动,从装备抽选、航线规划、快速机动到无人机组装、系统调试、手掷起飞总耗时不到30分钟,顶着6级大风在日落前完成了侦测任务,获取高清照片282张。5月15日7:00分队受领樟木口岸境外应急侦测任务,分队半小时内准备完毕,立即从吉隆赶赴樟木口岸,12:30抵达,13:30分完成境外受灾最严重的20公里路段侦测任务,获取高清照片361张,并在返程途中快速处理数据,晚19:30抵达吉隆营地,随即汇报航拍成果,一日内辗转1300余公里,圆满完成侦测任务。

3.4行动成果汇总

截至2015年5月18日,无人机团队根据任务需要,克服严重的高原反应往返于樟木与吉隆两条战线,4次翻越5200m以上达坂,辗转奔波3500余公里,多次穿越大型滑坡和崩塌,共完成有效飞行作业8架次,总飞行里程394.8公里,获取高清航拍照片2630张;累计侦测境内公路55.7公里,境外公路157.2公里,获取动态视频11分30秒,输出高清正射影像图31幅,局部高清三维影像模型6幅(见图8),较好开展了公路地质灾害的快速获取、快速处理、快速集成、快速评估与快速推送,圆满完成了侦测任务。

图8 部分遥感成果

4.建议与展望

此次无人机地质侦测作业是警种学院无人机团队第一次参加高原作业,也是武警部队历史上第一次采用固定翼无人机高原作业、第一次无人机境外作业和第一次无人机公路救援侦测作业。在实战中,我们深感重特大自然灾害应急救援越来越趋向于多力量联合作战,为充分发挥无人机侦测的重要作用,可着重发展以下几方面:

4.1逐步建立健全无人机侦测规范流程

此次无人机应急侦测较好地服务了一线部队救援作战,通过总结提炼,可逐步形成规范化的应急救援作业流程,使无人机侦测与作战指挥、工程技术、卫生防疫等环节无缝融合,真正构建科学完善的应急救援作战体系。

4.2陆续构建军用无人机遥感侦测网

此次无人机侦测分队28日完成集结并飞抵拉萨,29日到达迫近樟木口岸的707大桥临时驻地,30日上午开始第一次侦测作业,部署周期较长;若在重点方向、重点区域就近部署无人机,形成无人机侦测网,则可充分发挥无人机快、准、精的特点,在有人直升机到达空域前即第一时间完成灾情获取。

4.3陆续研发完善无人机装备体系

无人机作为一种科技集成度高的情报快速获取手段,需按体系构建。本次侦测任务中暴露出彩图打印困难、上传卫星链路拥挤等棘手问题,制约了成果应用;为加速无人机技术向实战转化,建议依托国内成熟技术,尽快研发出集无人机投送、数据实时回传、图形工作站、彩图打印、应急通讯等功能于一体的车载无人机等装备,迅速服务部队。

作者单位: 武警警种学院