微循环在主动预防城市交通拥堵中的作用分析

2016-08-15李静王军利葛鹏森

李静,王军利,葛鹏森

微循环在主动预防城市交通拥堵中的作用分析

李静,王军利,葛鹏森

(中国人民公安大学,北京100038,中国)

城市交通微循环和支路网在城市交通系统中具有重要地位。首先对交通微循环的概念与功能特性进行总结,在此基础上提出交叉口中、学校及区域的三种微循环模式,重点对学校周边交通问题并结合微循环模式提出一种优化方案,定量分析微循环交通在主动预防城市交通拥堵中的重要作用,以期对其他类似区域交通路网缓堵措施决策研究提供参考建议。最后指出,微循环交通的分流作用还需指路标志的辅助才能起到事半功倍的效果。

公路运输;交通微循环模式;实例验证

我国大部分城市随着现代化的高速发展,正面临日益严重的交通拥堵问题。交通微循环系统对分担城市主干路交通压力有重要作用,旨在强化次支路(尤其是支路系统)为主干路网分流减压和增加可选路径的交通功能,盘活道路资源存量,均衡道路网流量,缓解主干路的交通拥堵。国内许多城市开始进行交通微循环建设,解决当前的交通拥堵、出行时间过长、停车难等各种交通问题。

国外在20世纪就开始对交通微循环进行研究,多数学者从宏观方面入手,Christopher等人(1995)[1]认为采用新的交通循环空间组织方式可以减少道路交通阻塞。进入21世纪后,学者开始从微观层面关注微循环交通,YANG Yuanzhou等人(2010)[2]利用遗传算法解决微循环的路径优化问题,结果验证了在区域内部的交通微循环主要是支路分担干路交通流。Vikash V. Gayah(2013)[3]利用交通网络模型将微循环路网中的双向与单向道路网络效率进行对比,指出短距离出行中,双向道路网络比单向道路网络更高效。

国内是从2005年第一次提出了“城市道路微循环”这一概念。随后学者开始关注交通微循环,宋雪泓(2008)[4]对城市交通微循环交通需求特性进行了深入研究,建立了交通分配模型,并提出了一套适用于城市交通微循环的评价指标体系。黄恩厚(2009)[5]从交通微循环改扩建角度出发,研究了微循环网络上的单向交通组织方法,建立了单向交通组织优化的双层规划模型。李忠燕(2010)[6]主要研究城市核心区路网系统,从缓解区域路网交通拥堵为优化目标,建立了微循环绕行路线搜索模型。以上研究多数是从整个城市的微循环路网着手,提出各种组织方法和优化模型。本文以城市部分区域的拥堵点作为切入点,分析交叉口、学校周边道路和居住区周边道路,根据这三类地区各自的地理位置和交通问题,进行不同模式的交通微循环组织。本文主要选取北京市的典型区域进行研究,具有普遍适用性和代表性。从主动预防交通拥堵角度分析其作用,有一定的创新性和应用前景。

1 城市交通微循环概念与功能特性

《2005年北京市政府工作报告》首次提出“城市道路微循环”这一名词,但没有给出具体的概念。随后,多数学者将医学的微循环概念与交通微循环进行类比,给出了多种定义。由于城市交通微循环理论在国内尚不成熟,所以其概念没有被标准化推出。本文认为城市交通微循环系统是一个由部分城市次干道、支路及支路以下道路组成的区域内部交通系统,其既具备交通通行的功能又具备承载丰富的步行活动与街道生活功能。

城市交通微循环系统作为城市道路的重要组成部分,具有以下6个功能。

(1)交通分流。合理的城市道路网布局中,快速路、主干道、次干道与支路的合理密度比为1∶2∶3∶6。虽然支路的交通承载量远小于主干路和次干路,但从数量上看,支路数量要远多于主干道和次干道。整体来说,城市交通微循环系统比主干路交通路网密度更高,道路里程更长,可承担的交通量更大。因此,能分担主干路部分的交通流量。

(2)提升可达性。在城市道路循环系统中,交通流的起点和终点绝大部分在支路上,支路的主要作用是连通干路和各类目的地,便捷性高。城市交通微循环系统必须具备便捷的输送能力,方便市民的日常生活。

(3)服务于某一片区域的交通。小片区域内活动的交通流往往不必进入主干路,只需通过微循环道路就能顺利到达目的地。因此微循环起到服务小片区域范围内的交通作用。

(4)具有地段特性。一个城市总会有老城区和新开发城区,老城区中多以狭窄的微循环道路为主,新城区多以宽阔的道路为主。在交通管理中,必须充分考虑到新老城区道路特征的不同,有针对性地发挥交通微循环的优势。

(5)具有动态时段性。交通微循环是在交通规划层面提出的交通措施,必然要满足交通规划的动态时段性。这就要求交通微循环必须与当时的城市发展水平和交通状况相切合,才能发挥其交通分流的作用。

(6)影响居民出行方式。城市微循环系统对人们行为模式有很大的影响,微循环系统发达地区的居民,日常交流也会比较多,居民的出行方式更加趋于多样化。微循环系统欠发达地区,居民出行方式比较单一。

2 不同类型的交通微循环模式及作用

2.1交叉口的交通微循环模式

图1 西长安街西单路口立交平做示意图

图2 西单路口的绕行标志(北京,2007 年)

交叉口作为两条道路相交点,其通行能力的大小直接影响整条道路的通行效率。立交平座作为一种交叉口交通组织方式,一般与路口禁左配合使用,即在交叉口的四个角各组织一条小型环路,小型环路使交叉口起到立交桥的作用。车辆只能直行通过交叉口,需要在交叉口左转的车辆,直行通过路口后,进入小型环路,经过连续3次右转,最终实现左转。需要在交叉口右转的车辆,在进入交叉口之前,进入向右方向的小型环路,实现右转。因为没有左转车辆经过交叉口,从而有效地减少了交叉口的车辆冲突点,保证了交通的畅通。

相对全方位通行方式来说,“立交平座”的优点:①消除交叉口的左转相位,减少左转相位的无效绿灯损耗和车辆冲突点等问题,提高路口通行能力;②左转车辆进入小型环路后可能会重新选择路线,减少该交叉口的流量;③与空间立交桥相比,立交平座的成本低,不需重建道路,只通过交通组织即可实现。

有数据表明,采用“立交平座”的交叉口通行能力有所增大。当左转比例低于25%时,通行能力的提高幅度在20%以上;左转比例为25%~40%时,通行能力的提高幅度在15%以上[7]。由此可见,立交平座这种小区域的交通微循环对主路交叉口的交通拥堵起到了很大的缓解作用。

“立交平座”在北京应用的典型成功案例即北京西单交叉口的平面立交。该交叉口位于北京西城区繁华商业区,西长安街与宣武门内大街交叉,交通流量很大。利用周边的支路和胡同进行“立交平座”的交通组织(见图1、2),宣武门内大街由南向北方向的车辆若想左转进入复兴门内大街,需要先直行通过交叉口,三次右转依次通过武功卫胡同、横二条、西长安街,然后直行通过交叉口进入复兴门内大街,虽然车辆需要经过三次右转和两次直行通过交叉口,但是却大大减少了车辆冲突,交通延误反而相比信号简化前有所减少,流量达到15000辆/时,比北京环路立交的通行能力多3000辆,成本却是环路立交的1/10。西单路口采用立交平座,将毛细道路与干道组成小区域道路网,利用毛细道路达到对主干道网络的分流,使得主干道畅通无阻。

2.2学校周边的交通微循环模式

学校周边的道路在上下学时经常出现交通堵塞的情况。而许多学校多数建在支路上,家长接送孩子的车不能及时离开,经常将学校周围的支路堵得水泄不通,有时会拥堵几十米甚至更长,并且车辆和行人混行也给学生带来了安全隐患。

学校周边的交通微循环模式主要是考虑行人慢行系统和家长接送车辆。《中小学建筑设计规范》中确定小学的慢行系统服务半径为500m,中学的慢行系统服务半径为1000m[8]。通常是以校门口为中心,沿道路方向向外划分慢行系统服务半径,禁止机动车进入此区域。此措施将学生和机动车隔离开,大大减少了学生发生交通事故的危险。家长接送车辆主要是在上下学时段占用道路,可以分时段将学校附近的和相邻的支路、胡同等支路变为单行道路,与学校附近的主路形成微循环交通网,解决学校上下学时的交通拥堵问题。其他时间段恢复支路和胡同的日常通行。

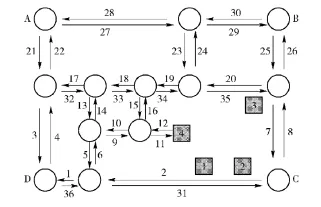

图3 西长安街西单路口立交平做示意图

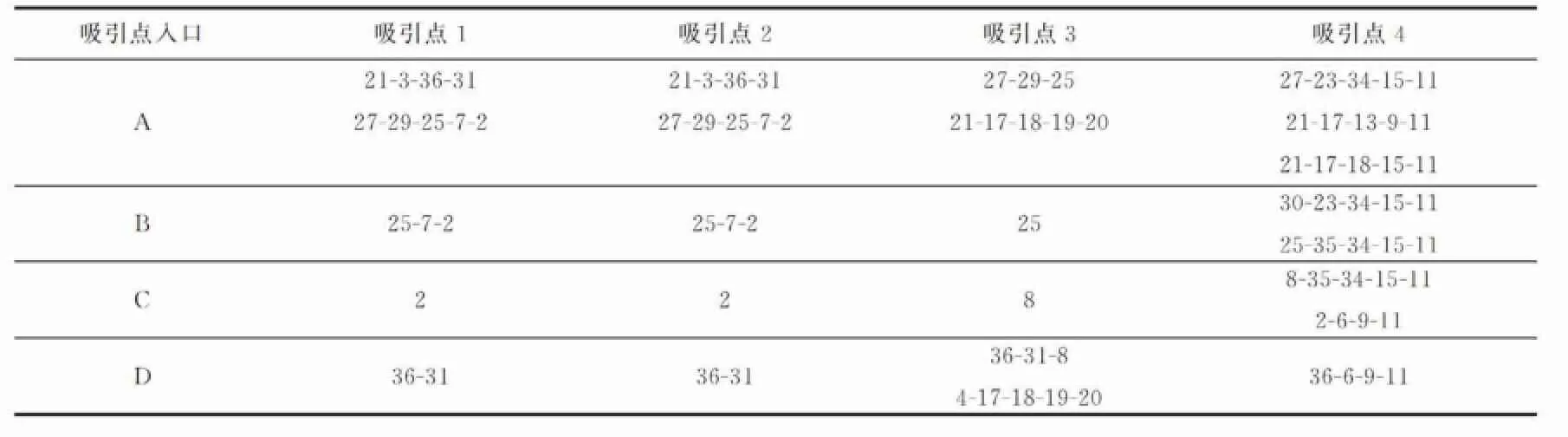

本文选取北京第二实验小学区域的微循环路网进行实例分析,具体路网见图3。其中,A、B、C、D分别为四个入口,红色方框作为吸引点代表四个校门,则形成了16个OD对。利用调查数据对改善前后的16 个OD对的路径进行比较。未实施单向交通和慢行道路前,OD对的有效规划路径见表1。

结合表1和图3可知,A1、A2、A3、A4、D3都需要车辆左转,增大了机动车的停车等待时间。而吸引点所在的文昌胡同、新文化街、文华胡同、察院胡同都为双向两车道,同向只有一条车道,若每辆车需停车30s送学生,则10辆车需要5min停车时间,其后的接送车辆由行驶缓慢逐渐演变为停车等待,严重时车辆排队长度占据整条支路。多条支路同时发生拥堵,造成学校周边道路交通瘫痪。

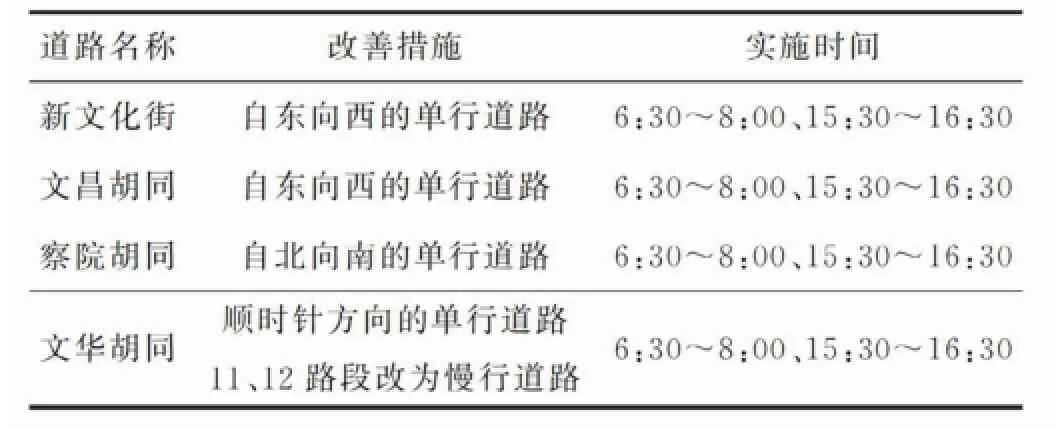

若在上下学时段采用学校周边支路单向行驶和扩大慢行系统服务范围相结合的微循环模式,以校门为起点,各校门所在的支路两侧各划分500m作为慢行系统的服务范围,校门4的慢行范围延长至文华胡同交叉口处(如图4所示)。各校门有专门的交通协管员进行交通管理,禁止机动车长时间停车,既保证了学生的安全又提高了道路通行效率。具体改善方案见表2。

表1 改善前OD对间有效规划路径

图4 北京市第二实验小学慢行系统示意图

表2 北京市第二实验小学微循环改善方案

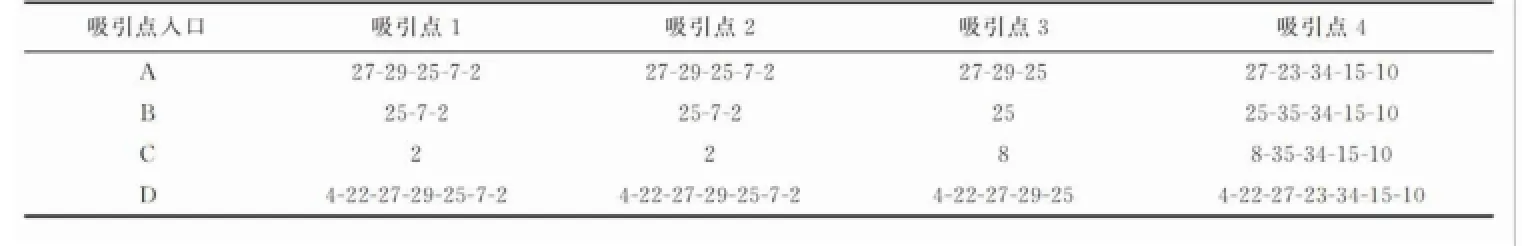

改造后,从表3中可看出OD对的路径有明显调整,从D入口进入的车辆行驶路程增加,但行驶时间却不受信号灯的约束而有所减少。将四条支路改为单向道路后,断面流量增加了一倍。支路的车辆排队长度都有所减少,具体评价指标见表4。因此,可知学校采用周边支路单向行驶和扩大慢行系统服务范围相结合的微循环模式可有效缓解拥堵。

2.3区域的微循环模式

区域的微循环主要采用单行交通组织方式,这里的区域主要是小范围区域。这种区域街道间距小于200m,甚至只有50~100m,同时道路宽度小,一般只有双向2车道。由于这种街道狭窄交通量又大,双向交通必定拥堵严重,实施单向交通能有效缓解交通拥堵。单行交通消除了对向行车的可能冲突,提高了道路通行能力,因此车流运行更加顺畅与安全[9]。

近几年来,单行交通组织在城市微循环系统中逐渐显现其优势。牡丹江市中心区实施单行交通组织一个月后,交通拥堵和停车难的问题得到了很大的改善,车辆通行速度增幅在20%以上[10]。

以上三种交通微循环的高效利用还需要微循环指路标志来完善。对于不熟悉这片区域交通路网的驾驶人来说,通常会选择主干路通行。为了消除由于驾驶人对路网不清楚产生的交通拥堵,可在支路、胡同设置简明的绕行标志,给驾驶人提供可借用支路的交通信息,提高支路的利用率和可达性。

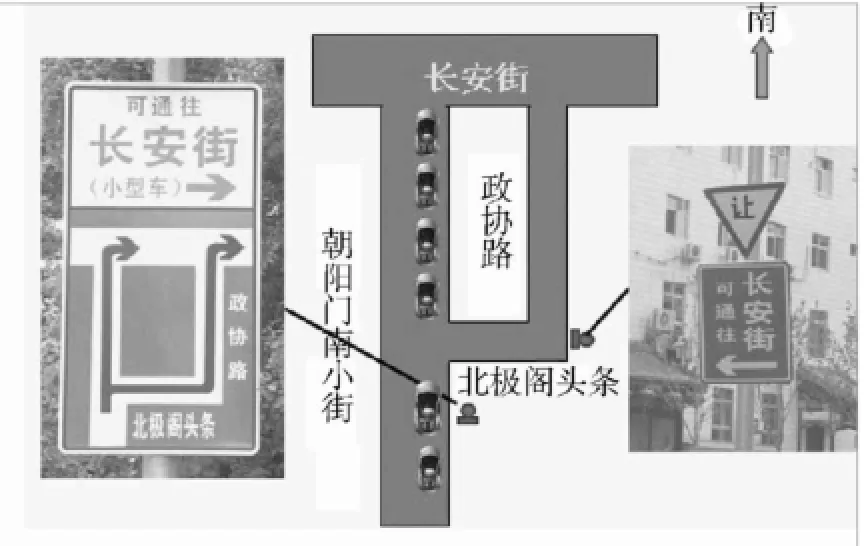

朝阳门南小街的微循环指路标志就起到了很好的作用。朝阳门南小街是条主干路,交通流量很大,政协路是与朝阳门南小街平行的一条支路,由北向南的车辆在朝阳门南小街交通流量大时,就可选择通过政协路进入长安街,减轻了朝阳门南小街的交通压力。有了图5中的微循环指路标志,不熟悉道路网的驾驶人也可以通过支路进入长安街。经北京市公安局公安交通管理局对已设有微循环指路标志的交叉口的通行能力进行调查,发现通行能力有明显提高,机动车分流效果明显[11]。

表3 改善后OD对间有效规划路径

表4 实验二小微循环改善前后效果评价

图5 朝阳门南小街微循环指路标志图

3 结语

本文简要分析了微循环的功能,以支路分担干路流量作为基础,介绍了三种典型区域的交通微循环模式,以更好促进其他相关路网区域的交通微循环模式的应用,从交通规划层面防止小范围区域拥堵现象的发生,起到了主动预防城市交通拥堵的作用。城市交通微循环系统作为城市交通系统的一个子系统,不仅在改善交通环境、预防和缓解交通拥堵等方面有显著的效果,而且提高了城市支路的利用率,充分利用了道路资源,是城市交通可持续发展的重要体现。

[1]WRIGHT C,JARRETT D,APPA G,et al.Spatial aspects of traffic circulation:I.A reriew of alternative systems[J]. Transportation Research Part B:Methodological,1995,29(1):1-32.

[2]YANG Y,MAO B,ZHANG X,et al.Study on traffic microcircula-tion organization in heavy traffic networksbased on route guidance[J].Journal of System Simulation,2010,7:007.

[3]GAYAH V V,DAGANZO C F.Analytical capacity comparison of one-way and two-way signalized street networks[J].Transportation Research Record:Iournal of the Transportation Research Board,2012,2301 (1):76-85.

[4]宋雪鸿.城市交通微循环问题的解决策略及其应用研究[D].上海:同济大学,2008:4.

[5]黄恩厚.城市道路交通微循环系统改扩建优化理论与方法[D].长沙:中南大学,2009:9-10.

[6]李忠燕.基于交通微循环的城市核心区路网系统优化与应用[D].昆明:昆明理工大学,2010:6-7.

[7]袁健,石京.立交平座交通特性的微观仿真研究[J].中南公路工程,2006,31(6):103-106.

[8]天津市城乡建设委员会.GBJ99—86中小学建筑设计规范[S].北京:中国标准出版社,1986.

[9]史峰,黄恩厚,陈群.城市微循环交通网络中单行交通组织优化[J].交通运输系统工程与信息,2009,9(4):30-35.

[10]嘉南.单行实施一个月牡丹江市区交通拥堵问题明显缓解[N/OL].黑龙江:杨琳,2011[2011-08-09][2013-03-23]. http:∥news.hexun.com/2011-08-09/132256841.html.

[11]王晓旭.微循环指路标志对缓解交通拥堵所起积极作用的分析[J/OL].[2008-10-09][2013-03-25].http:∥www.bjjtgl. gov.cn/publish/portal0/tab120/info8747.htm.

D631.5