关于大豆目标价格补贴政策实施情况的调查分析

——基于黑龙江省8县23村的调研

2016-08-13张秀青薄一丹

黄 博 张秀青 薄一丹

(1中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872;2大连商品交易所研究中心有限公司,北京 100032;3对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京 100029)

关于大豆目标价格补贴政策实施情况的调查分析

——基于黑龙江省8县23村的调研

1黄博2张秀青3薄一丹

(1中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872;2大连商品交易所研究中心有限公司,北京 100032;3对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京 100029)

基于2015年我国对内蒙古和东北三省实施大豆目标价格补贴政策背景,文章通过对黑龙江省8县23村大豆种植农户、农场、贸易公司和龙头企业的调研,认为该政策具有发挥市场机制、保障农民利益等成效,但存在基层满意度低、难以有效遏制大豆种植面积持续下降等缺陷,并进一步分析了补贴力度不足等政策缺陷的形成原因。最后,文章提出了完善补贴标准形成过程、培育农户市场观念、鼓励采纳新型农业经营方式等建议。

大豆;目标价格补贴;政策效果

2014年5月,我国启动大豆目标价格补贴试点工作,并将目标价格定为4800元/吨。截至2015年5月末,补贴款已发放到农户手中。在2014年7月和9月两次调研基础上,大连商品交易所研究中心、南华期货、黑龙江省农委和黑龙江省证监局组成联合调研组,于2015年下半年对黑龙江省大豆目标价格补贴政策实施情况进行了调研。调研覆盖8县23村的大豆种植农户、北安市红星农场等3个大型农场、海伦诚信粮贸有限公司等多个大豆贸易公司、九三集团等数个大豆行业龙头企业。调研采取问卷、座谈会、实地考察等方式,对大豆种植和销售情况、政策落实情况、农户受益情况、期货市场和订单农业普及情况等进行了深入了解。调研组认为,大豆目标价格补贴政策实施有利于推进市场化定价改革,但由于补贴标准低,依然难以改变大豆种植面积持续下降的事实。因此,完善配套政策和操作细节是当务之急。

一、调研背景介绍

(一)大豆临时收储政策

在目标价格补贴政策之前,国家对大豆实行临时收储政策。该政策在保障粮食安全、提高农民收入、稳定价格以及增强国家调控能力等方面发挥了积极作用,但也造成了一些问题[1]。首先,国内、国际大豆价格扭曲。国内大豆价格明显高于国际价格,导致进口激增,国内库存无法消化。其次,大豆、大豆加工品价格扭曲。临时收储政策人为抬高大豆价格,打破大豆和大豆加工品原有均衡,损害加工企业利益。再次,主产区、主销区价格失调。临时收储政策主要在黑龙江省等大豆主产区进行,导致主产区未体现出本该具有的低价优势,挫伤主销区购入意愿。最后,国有库存难以消化。由于收购价被抬高,高成本大豆难以销售,形成库存积压问题。

(二)大豆目标价格补贴政策

鉴于大豆临时收储政策弊端,2014年4月和5月,国家在东北三省和内蒙古取消临时收储政策,试点实施目标价格补贴政策。该政策旨在探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革,在保障农民利益的前提下,发挥市场在资源配置中的决定性作用,合理引导大豆生产、流通、消费,促进产业上下游协调发展。

大豆目标价格补贴政策主要包括以下几个方面:第一,目标价格的确定与公布。目前,采用生产成本加基本收益的方法确定目标价格,每年确定一次,东北三省和内蒙古实行相同的目标价格。在我国农产品生产成本逐年提高的背景下,这种方法可以保障农民种地不亏本且能获得一定收益,防止生产大幅下滑。目标价格在大豆播种前公布,向市场传递明确信号,引导农民合理种植。第二,市场价格的确定。政府在采价期内(黑龙江省为当年10月至次年3月)采集收购量较大、价格代表性较强的粮库、加工企业或有常年固定收购点的贸易商的大豆收购价格,在此基础上得出市场价格,一省一价。当市场价格低于目标价格时,国家启动目标价格补贴;当市场价格高于目标价格时,不启动。第三,补贴资金的确定和发放。第一,采价期结束后,如果市场价格低于目标价格,中央财政按照两者差价与国家统计局统计的黑龙江省大豆产量之积核定全省补贴总额,并于次年4月末前一次性拨付到省。第二,黑龙江省根据中央财政拨付的补贴资金总额和省统计局统计的全省大豆种植面积确定每亩平均补贴额,并于5月末前发放到实际种植者手中[2]。

二、政策成效与缺陷

截至调研结束,大豆目标价格补贴资金基本发放完毕,只有个别地区因存在实际种植户与土地出租户的补贴归属争议,政府担心引起纠纷而暂缓发放。从调研情况看,目标价格补贴政策实施效果喜忧参半。

(一)大豆目标价格补贴政策成效

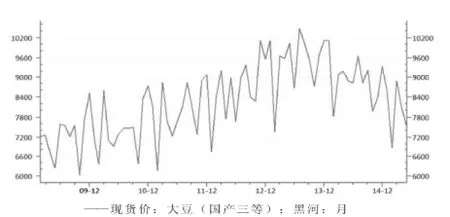

1.兼顾市场机制与农民利益。一方面,目标价格补贴政策使大豆价格回归合理水平,使市场机制在资源配置中发挥决定作用。如图1,黑河市大豆价格在临时收储政策实施之后连年上升,从2009年初的7000元/吨攀升至2013年的10000 元/吨,并在2013年7月达到最高峰10488元/吨。2014年目标价格补贴政策出台,价格持续回落。另一方面,当市场价格低于目标价格时,国家按差额补贴生产者,保障农民利益。黑龙江省2014年大豆目标价格补贴标准为每亩60.50元,大豆实际种植者根据种植面积领取补贴。

图1 2009-2015年黑河市国产三等大豆现货价格(元/吨)

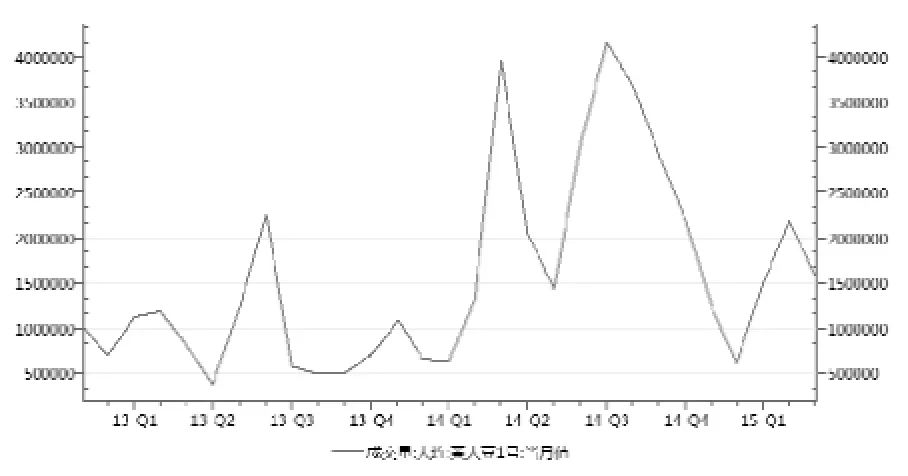

2.增强期货市场活跃度。期货市场自产生以来,不断发展壮大并成为现代市场体系中不可或缺的重要组成部分。它发挥着规避风险、价格发现、资产配置等重要作用。随着目标价格补贴政策的实施,市场重新掌握价格决定权,期货市场参与度提高。如图2、3,大连商品交易所黄大豆1 号2014年第2、3、4季度月持仓量和成交量明显高于2013年同期水平,并于2014年9月分别达到当年最高值13580478手和4172219手。

图2 2013-2015年黄大豆1号期货月持仓量(手)数据来源:Wind资讯。

图3 2013-2015年黄大豆1号期货月成交量(手)数据来源:Wind资讯。

(二)大豆目标价格补贴政策的缺陷

1.大豆种植面积持续下降。调查结果显示,减少大豆种植面积的农户高达62.26%,不变为24.53%,增加仅为13.21%。大豆种植面积持续下降,根本原因是玉米收益远高于大豆,农户纷纷放弃大豆转种玉米。在减少种植面积的农户中,高达81.81%是因为大豆收益低;在增加种植面积的农户中,50%是因为土地轮作,33.3%是因为当地气候不适合其他作物生长,这部分农户主要来自纬度较高、气温较低的黑河等地区,16.7%是其他原因。

表1列出了2014年黑龙江省大豆和玉米成本收益明细。根据问卷,平均地租373元/亩,玉米和大豆平均单产分别为900斤/亩和300斤/亩,平均销售价格分别为1.1元/斤和1.91元/斤。即使计入目标价格补贴60.5元/亩,大豆收益仍远小于玉米。

表1 黑龙江省大豆、玉米成本收益明细

2.基层群众对政策满意度偏低。农户实际销售价格与补贴之和远低于心理预期。调查结果显示,农户平均销售价格为1.91元/斤,2元以上(含)的农户比例仅为26.7%,最低销售价为1.75 元/斤,这反映了2014至2015年大豆价格一路下降导致众多农户销售不理想的情况。农民心理满意的销售价格最低2.0元/斤,最高3.0元/斤。如果按60.5元/亩的补贴标准和问卷统计的299斤的平均亩产计算,每斤补贴约为0.2元。将实际平均销售价格1.91元/斤和0.2元/斤相加,发现达到心理满意销售价的农户仅为11.1%。

政策满意度不容乐观。收购商和大豆加工企业普遍认为目标价格补贴政策效果有限,国产大豆价格依然较高,企业利润微薄、难以为继。调查显示,农民对政策的满意度也不高,选择对政策“不太满意”的农户占30.6%,选择“非常不满意”的达8.2%,两者之和38.8%。但是仍有很多农户认为,即便国家没有补贴,由于轮作等原因,自己只能种植大豆,所以对这份额外的收益比较满意。

在临时收储与目标价格补贴政策的比较中,倾向前者的农户更多。调查显示,认为临时收储政策优于目标价格补贴政策的农户占61.5%,主要原因是临时收储的价格高于2014年实际销售价与补贴之和;认为目标价格补贴政策更优的农户占38.5%,主要因为补贴可以直接领到钱,得到的是实实在在的实惠。

3.补贴纠纷延误政策落实。虽然黑龙江省公告5月末补贴资金发放完毕,但截至调研结束,还有部分大豆种植农户未领到补贴。这种情况主要出现在黑河市的几个县,通过对当地负责领导的访谈得知,主要原因是有少部分土地转出者和转入者在补贴资金分配上未达成共识,而补贴为一次性统一下发,政府担心引起纠纷,所以还在协调双方矛盾,暂缓发放补贴。

三、政策缺陷原因分析

(一)补贴力度难以影响农户选择

大豆目标价格补贴政策可能产生两方面作用:一是增加农户收入;二是稳定大豆种植面积。调研发现,该政策一定程度增加了农户收入,但是在稳定种植面积方面完全失效。

农户仍然选择种植大豆的原因有三。第一,作物轮作。同一片耕地连续多年种植玉米后需要更换品种,否则一方面会出现土壤肥力下降、玉米所需生长元素缺失的情况,另一方面会出现玉米病虫害高发的情况,比如大斑病。而大豆作为玉米的主要替代品种,由于其成本低、易管理等特点成为很多轮作农户的首选。第二,温带所致。黑龙江地处寒温带和中温带,温度过低、日照时间过短的气候状况不适宜玉米生长,而大豆耐寒性强于玉米,成为部分农户的选择。这种现象随着纬度增高愈发明显,在齐齐哈尔和绥化市的调查中,选择由于“气温原因无法种植玉米”的大豆种植户占13.64%;而在黑河市的问卷中,这一比例为27.78%。第三,气候异常。和正常年份相比,2015年春季黑龙江省气温偏低、降水偏多,这会降低玉米出苗率,所以部分农户选种大豆。

可见,农户选择种植大豆多为无奈之举,现有的补贴力度很难影响农户种植选择。收回的问卷也证明了这一观点,对于“为什么种植大豆而非玉米”的问题,选择“大豆收益较高”的农户仅为2%。

(二)补贴标准确定过程不透明

虽然按照政策,补贴标准由目标价格、市场价格、总产量和总面积综合确定。但在2014年的实施中,政府未公布市场价格,也未公开60.50 元/亩补贴标准的确定过程。

调研发现,农民对政策的质疑主要因为补贴标准形成过程不透明。调研所涉农民、农场、大豆贸易公司、大豆企业都不知道价格采集点设在何处,而且大家普遍反映,市场价格加上补贴,仍然与目标价格有较大差距。

(三)政策宣传不力导致操作成本过高

部分农户虚报大豆面积,核实工作困难重重。2014年是目标价格补贴政策实施第一年,当年11月细则出台。部分农民为骗取补贴,虚报大豆种植面积,政府只能派专人前去核实。而11月黑龙江大部分地区秋收早已结束,玉米茬和大豆茬难以区分,导致面积认定工作难上加难、成本过高。以黑河市孙吴县孙吴镇为例,当地政府前后三次统计大豆种植面积,派工作组进入田间地头核查,虽然最终确定出比较准确的面积。但负责人坚称,认定费用本身就和大豆成本提高0.1元/斤无异。

部分土地所有者和实际种植者存在补贴分配纠纷。《黑龙江省大豆目标价格改革试点工作实施方案》(简称《实施方案》)规定,大豆目标价格补贴发放给实际种植者,而非土地所有者。但是在第一年的实践中,出现了一些土地转出者和实际种植者补贴纠纷的情况。即便诉诸法律,实际种植者胜诉,问题仍不能得到有效解决。鉴于此,部分乡镇补贴资金延迟发放,导致和5月末补贴资金发放完毕的公告不一致。

众多农户对目标价格理解不清。《实施方案》指出,最终确定的市场价和单个农民实际销售价格不同。但调研发现,多数农民对2.4元/斤的目标价格不理解,认为实际销售价与补贴之和应该达到2.4元/斤,导致政策满意度较低。

四、政策建议

(一)完善补贴标准形成过程

从2014年的实践来看,目标价格补贴政策还有众多环节需要完善,主要包括以下几方面:

1.提前政策公布的时间[3]。2014年,政策实施细则直到11月才公布,给面积认定等工作造成诸多不便。2015年为政策实施第二年,在第一年基础上,政策理解、面积认定等问题都会有一定程度的改善。

2.加大政策宣传力度。第一年出现了虚报种植面积骗取补贴、土地所有者和实际种植者补贴分配纠纷等问题。政府应强化相关政策宣传,让农民了解骗取补贴的后果,让土地所有者明白国家的补贴对象。

3.明确补贴确定过程。第一年60.50元/亩的补贴标准形成过程不透明,农民实际销售价格与补贴之和距目标价格相差较大,政策满意度低。调研发现,农民、贸易商和大豆加工企业普遍希望公开市场价格采集点数据和补贴标准确定过程。

(二)培育农户市场观念

大豆种植农户市场意识淡薄,不能科学抉择售粮时机。调查显示,选择“根据市场信息决定销售时机”的农户只有18.4%,这说明农民市场意识有限;选择“根据过去年份价格规律决定销售时机”的农户占42.9%;选择“其他方式”的农户占38.7%,主要包括收获之后马上卖掉、还外债时卖粮、跟随同村其他人卖粮等。

政府应有效整合资源,建设农业、财政、教育、科技等各部门共同参与的综合协调机构,将农民培训经费列入财政预算并逐年增加。同时,应鼓励和支持农业龙头企业、民办培训机构参与农民培训工作,支持农民专业合作经济组织开展特色化、专业化培训,提高农民的专业技术水平和适应市场的能力[4]。

(三)鼓励新型农业经营方式的采纳

订单农业可与期货市场互利共赢。然而,一方面,现货主体对订单农业的参与度较低。曾经根据企业订单种植大豆的农民只有11.5%;其他农民中,听说过订单农业的占25.5%。另一方面,尽管大型农场、大豆贸易公司、大豆加工企业对期货市场比较了解,但农户对期货市场认识程度不高。听说过期货的农民有48.2%;在这些农民中,44.4%的农户收到过期货价格信息,主要渠道是互联网、电视和短信,但参考期货价格选择卖粮时机的农民只占14%。因此,政府应向大豆加工企业宣传订单农业和期货市场套期保值等避险功能。

[1]冯海发.对建立我国粮食目标价格制度的思考[J].农业经济问题,2014,(08):4-6.

[2]王文涛,张秋龙,聂挺.大豆目标价格补贴试点政策评价及完善措施[J].价格理论与实践,2015,(07):28-30.

[3]王萍,孙明明,等.农民对大豆目标价格政策的认知探析[J].大豆科学,2015,(05):914-917.

[4]翟炎杰.培养现代职业农民:困境、制约因素和途径[J].高等农业教育,2015,(10):116-119.

(责任编辑:胡宜挺)

黄博(1987-),男,辽宁沈阳人,博士研究生,研究方向:家庭农场、合作社、农产品价格;张秀青(1980-),女,北京人,博士,研究方向:期货;薄一丹(1992-),女,山东淄博人,硕士研究生,研究方向:期货。