统筹城乡发展:延安的实践经验与启示

2016-08-13张军红

张军红

(中共延安市委党校经济学教研室,陕西 延安 716000)

统筹城乡发展:延安的实践经验与启示

张军红

(中共延安市委党校经济学教研室,陕西 延安 716000)

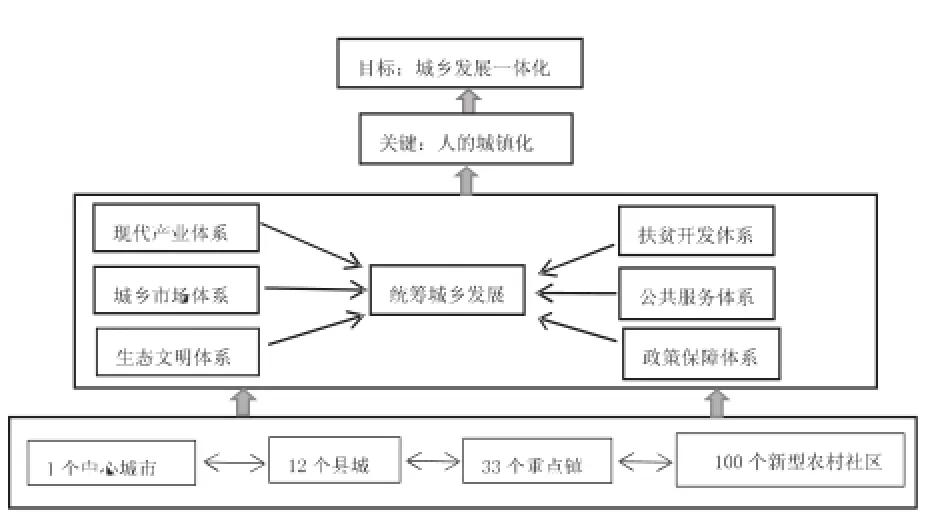

在借鉴参考其他发达地区统筹城乡发展经验的基础上,延安探索建构起适合自身地理特征特点的“四级城镇体系支撑型”模式,并以六大体系建设为内容,开展了一系列卓有成效的工作。文章对延安先前统筹城乡发展的做法、成效进行回顾总结,得出经验性启示,以便为后期进一步更好地推进统筹城乡发展服务,并为西部山区城市统筹城乡发展提供参考和借鉴。

统筹城乡;经验;启示;延安

延安作为我国西部欠发达山区的代表,属于典型的二元经济结构,具有农业生产规模小、产业化程度低,农村剩余劳动力多、基础设施建设滞后,农民增收困难、城乡收入差距大等明显特征,造成整个经济社会发展的相对落后。然而,统筹城乡发展正是解决延安“三农”问题的根本途径,也是延安城乡经济社会持续快速健康发展的客观要求。2010年7月,延安被设立为陕西统筹城乡发展的先行示范区,在五年多的探索与实践中,延安以统筹城乡发展统揽工作全局,在统筹城乡发展规划、城镇承载体系、扶贫开发建设、改善公共服务、加强社会治理等方面进行了一系列的实践。本文对先前的做法、成效进行梳理总结,并得出经验性启示,从而为以后更好地推进延安统筹城乡发展服务,并为其他西部山区城市统筹城乡发展提供参考和借鉴。

一、延安统筹城乡发展的主要做法

由于经济、社会和自然条件等因素的影响,我国不同地区在统筹城乡发展方面,形成了不同的发展模式,在分析研判其他发达地区统筹城乡发展经验的基础上,延安结合本土的区位条件、资源禀赋、发展历程,在实践中探索逐步建构起适合自身地理特征特点的四级城镇体系支撑型模式(见图1)。该模式以城乡发展一体化为目标,把人的城镇化作为关键环节,以“区域中心城市——县城——重点镇——新型农村社区”四级城镇体系为支撑,围绕六大体系建设,开展了一系列卓有成效的工作[1]。

(一)全面推进人的城镇化

延安统筹城乡的发展过程始终关注人的城镇化,避免了脱离人的城镇化而单纯建设城镇,忽视人而单纯关注物的城镇化的误区,从进城农民的身份、理念转变,生产、生活与行为方式转变等多维度全面推进人的城镇化[2]。一是取消城乡分割的“农业户口”和“非农户口”的划分,探索推进户口管理“一体化”,出台了农民进城落户八条便民利民措施,初步实现了城乡居民无条件自由迁徙和低条件进城落户。二是以延安职业技术学院和县级职教中心为依托,实施“人人技能工程”和“农村实用技术”培训,培养了大批各类各层次技能型人才,提升了进城农民的就业能力。

图1 延安四级城镇体系支撑型模式

(二)建设四级城镇体系,增强承载辐射功能

延安地处陕北黄土高原内陆,境内地貌特征以丘陵、沟壑为主,这决定了延安统筹城乡必须在完善城镇体系中寻找突破口。为此,延安按照“拉大框架、完善设施、布局产业、集聚人口”的思路,统筹构建四级城镇体系,从而在整个地域空间内形成了城乡协调发展新格局。

1.提升拓展延安城区,打造统筹城乡的辐射源。中心城市在区域统筹城乡发展中发挥着渗透、辐射和带动作用,是推进城乡发展一体化的辐射源[3]。为此,延安以建设统筹城乡核心动力区为目标对主城区重新进行定位和规划,通过全面实施旧城改造、新区建设、山体居民搬迁、沟道治理、完善市政设施、提升城市景观“六大工程”,不断提升核心区城市品位,增强吸引力。

2.强化县城建设,打造统筹城乡的动力引擎。县域经济是国民经济运行的基本单位,也是统筹城乡发展的着力点。为了使县城更有效地带动县域统筹城乡发展,延安提出把县城建设成为产业集聚度高、人口承载力强、功能设施完善、渗透辐射乡村的大县城。一是把县城周边地区和城郊村都纳入县城规划范围,通过完善公共服务设施,提升县城宜居水平,使其承载县域50%以上的人口。二是通过BT、BOT、BOO、BLT模式,拓宽县城建设融资渠道。

3.加强重点镇建设,打造统筹城乡的连接点。乡镇是四级城镇体系的重要连接点。以乡镇建设为引领就是要做大乡镇规模,加快农村分散的生产要素向乡镇集聚,提升乡镇在统筹城乡过程中的纽带作用。一是对地处川塬和交通干道沿线发展基础较好的镇,加大支持重点发展。对面积狭小、基础条件差、经济总量不足的乡镇,由市场引导其分化发展。并依据镇域资源形成了工业依托型、农业产业依托型、商贸服务型、旅游度假型乡镇,分类进行建设。二是大力实施治沟造地,拓宽镇域发展空间,引进资本发展产业,增强乡镇产业支撑力。

4.推进新型农村社区建设,打造统筹城乡的支点。延安坚持“地域相邻、规模适度、群众自愿、便于服务”的原则,规划建设了100个新型农村社区。一是推进撤小村并社区,引导空壳村、偏远村向社区集中,配套建设公共服务设施。二是依据自身条件,分城镇依托型、移民搬迁型、中心村集聚型、产业支撑型、企业(园区)带动型五类社区进行建设。三是积极引导农户流转土地,在社区所在地大规模、高标准地发展设施农业和二、三产业,促使产业连片、成带,以此拉动人口聚集、居民致富,摸索出了一条社区建设促产业发展、产业发展推动人口聚集的路子。

(三)以“六大体系”建设为内容,全力推进城乡一体化发展

1.统筹构建现代产业体系,实现经济结构转型升级。城乡收入差距归根结底是城乡居民就业的差距,而就业差距源于产业差距。因此,统筹构建现代产业体系是统筹城乡发展的基础[4]。一是通过大力发展精细化工、装备制造、高载能、农产品深加工、新能源等新兴产业,形成了“三大基地、五大新兴产业”的工业结构。二是通过建设苹果、粮食、蔬菜、畜牧、干果五大产业基地和100个现代农业示范园区,建成了全国优质农产品基地、现代旱作物农业示范区。三是通过打造黄帝文化园、黄河文化园、黄土风情文化园、凤凰山文化产业园、圣地河谷文化旅游中心,提升了延安旅游的吸引力和影响力。

2.统筹构建城乡市场体系,加快生产要素自由流动。市场体系是集中分散生产要素,加速城乡商贸流通,推进统筹城乡发展的重要载体和平台。延安一方面依托交通枢纽和大型商品集散地,建成了一批辐射带动能力强的现代商贸中心、专业市场和配送中心,使贯通城乡的商贸流通网络基本形成。另一方面大力发展银行、期货、保险、基金、结算等金融业态,优化金融生态环境,增强金融服务延安地方经济发展的能力。

3.统筹构建扶贫开发体系,促进城乡社会和谐发展。首先,通过移民搬迁减少农民。对于生活在白于山区、洛河峡谷、黄河沿岸土石山区贫困带的群众,政府通过出资修建保障房引导其逐步向重点镇和新型农村社区安置。其次,通过集中连片开发富裕农民。对立地条件较好的低收入村,充分利用扶贫贴息贷款和互助资金项目,培育区域优势产业,使连片扶贫村增强了“造血功能”。最后,通过发展现代农业造福农民。在用足用活土地流转政策的基础上,大力发展农民专业合作社,促进农业规模化经营、工厂化生产、标准化管理,提升农业产业化水平。

4.统筹构建生态文明体系,促进经济社会可持续发展。生态文明建设是中国特色社会主义“五位一体”新格局的重要方面。近20年来,延安坚持不懈地将生态建设作为一项重点工作来抓。一是将“生态延安”确定为延安市全面协调可持续发展的目标,加大城乡生态环境一体化建设力度,促进经济社会、人与自然和谐发展。二是号召全市工业企业向绿色、循环、低碳型转变,培育发展绿色有机产品。三是继续巩固扩大退耕还林成果,打造国家森林城市和国家环保模范城市。

5.统筹构建公共服务体系,全力保障和改善民生。延安把公共服务均等化作为统筹城乡发展的出发点和落脚点,不断增进民生福祉,让老区人民共享改革发展成果。一是进一步完善社会保障体系,实现城乡居民养老、医疗、社会救助全覆盖。二是实施积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,确保重点人群稳定就业。三是加大廉租房、经济适用房建设力度,解决了11.7万户群众住房困难问题。

6.统筹构建政策保障体系,消除体制机制障碍。统筹城乡发展是一项系统工程,不仅需要科学规划、认真实施,同时还需要创新体制机制,破除统筹城乡发展的制度障碍[5]。一方面,延安围绕产业发展、城镇化建设、社会保障等加大政策创新和支持力度,形成了较完善的政策保障体系。另一方面,不断破除制度障碍,创新土地流转模式和资金筹措机制,大力推进生产要素的集聚和经营方式优化,加快统筹城乡发展步伐。

二、延安统筹城乡发展取得的成效

(一)统筹城乡阶段性目标完成良好

2010-2015年,延安市地区生产总值从885.42亿元增长到1198亿元,人均GDP超过1万美元;城乡固定资产投资从724.53亿元增加到1637亿元;城镇居民可支配收入从17880元增至33127元,农民人均纯收入从5173元增至10775元,城乡收入差距从3.46∶1缩至3.07∶1;城镇化率从48.34%提高至57.3%。五年来延安每年都出台相应的政策,每年的统筹城乡工作都取得了一定的成效,各项指标完成情况较好。按照当前发展速度估算,到“十三五”末,延安统筹城乡发展各阶段性目标将顺利完成,在全国革命老区城市中将率先实现城乡发展一体化。

(二)统筹城乡体系日趋完善

1.初步形成了有效支撑城乡经济协同发展的产业体系。一是以延河流域、洛河流域、秀延河流域为主轴,以包茂高速、榆商高速、青兰高速、延吴高速为廊道的产业、城镇和生态发展框架初具规模。二是农业综合生产能力不断提升,农民持续增收,传统农业向现代农业转变的步伐加快,成为引领黄土高原现代生态农业发展的典型和样板。

2.初步形成了有效支撑城乡社会一体化的公共服务体系。一是全方位安排了重大基础设施建设和教育、卫生、文化、住房、就业、社保等公共服务体系。二是实现城乡居民社保、教育、医疗等政策无缝对接,并在全省率先实现了城乡养老、医疗保险一体化,医保在全市范围即时异地结算。

3.初步形成了增强资源环境承载力的城乡生态文明体系。一是生态建设成效显著。截至2014年底全市累计退耕还林面积1072万亩,林草覆盖率达到67.7%,治理水土流失1.97万平方公里,建立淤地坝1.26万座。二是节能减排取得显著成效。截至2015年底,建设清洁文明井场3.89万个,废水处理及回注站289个,二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化合物四项主要污染物排放量大幅度削减。三是环境质量得到明显改善。城市空气质量优良天数达到327天,城市集中饮用水水质达标率在98%以上,延河、洛河、秀延河水质保持在四类标准。沮河、葫芦河、仕望河、汾川河保持在三类。

(三)统筹城乡模式显现雏形

一是延安在发展中不断丰富统筹城乡的内容,理顺厘清发展思路,“以人的城镇化为关键、以四级城镇体系为支撑、以六大体系建设为内容、以城乡发展一体化为目标”的延安统筹城乡发展模式初具雏形。县城、重点镇和新型农村社区建设快速推进,县城框架不断拉开,一批重点镇和示范社区初具规模。二是全面放开县城、建制镇户籍限制,农民进城进镇步伐明显加快,年均5万人进城落户,提高了全民生活水平。截至2015年末,延安城镇化率达到57.3%,高于全国、全省平均水平,在陕西十个地市中居第3位。

(四)统筹城乡体制机制逐步健全

延安下大力气理顺并创新体制机制,为统筹城乡发展提供了有力的制度保障。一是建立健全了财政资金整合捆绑使用机制。出台了《延安市整合财政专项资金管理办法》,按照“渠道不乱、用途不变、各记其功、捆绑使用”的原则,整合资金,用于重点镇和新型农村社区建设。二是建立了土地保障制度与企地共建机制。通过加强与部厅协调对接,用足用活城乡建设用地增减挂钩政策,争取了治沟造地奖励指标。三是建立了项目带动与示范引领机制。围绕产业开发、城镇体系建设和公共服务均等化谋划争取了一批项目,使33个重点镇和100个新型农村社区的建设起到了示范引领作用。四是建立了财政支持政策落实机制,使省财政每年1亿元专项扶持资金常规化。

三、延安统筹城乡发展实践的启示

(一)解放思想、改革创新是发展前提

统筹城乡发展是一场深刻的社会变革,是对传统城乡关系、工农关系及各种利益关系的重大调整,需要历经一个长期的、循序渐进的过程,不可能一蹴而就[6]。要实现统筹城乡发展,首要任务就是解放思想、破除障碍、改革创新。在推进统筹城乡发展过程中,面临着新旧思想、新旧体制、新旧模式的激烈碰撞,必然会有阻力,特别是来自思想上和体制上的束缚。为此,延安以改革创新为先导,树立新理念、开拓新思路,既不墨守成规,按部就班,也不穿新鞋走老路。从推动社会变革着眼,从体制机制改革入手,围绕产业、市场、公共服务、政策保障、扶贫开发、生态环境六大体系建设,在资金、土地、政策等重点领域和关键环节上先行突破,创新模式,着力破除统筹城乡发展的各种障碍,走出了一条符合延安实际的统筹城乡发展之路。

(二)四化同步、融合发展是关键环节

延安以新型工业化为主导,以新型城镇化为载体,以农业现代化为基础,以信息化为支撑,突破过去就农业抓农业,就农村抓农村的思想束缚,坚持以工业化、城镇化带动农业农村现代化,建立了城乡互动、共同发展的一体化体制。在实践中把推进新型工业化作为“四化”发展的先决条件,构建以高端能源化工为主的新型工业体系。同时把智慧城市作为推进信息化建设的切入点,为其他“三化”提供有力支撑,又把农业现代化放在十分突出的位置,通过规模化、集约化、标准化推动传统农业向现代农业转变。把城镇作为“三化”的融合点,大力发展城镇经济和第三产业,不断改善进城农民的居住条件和生活质量,吸引农村人口向城镇和社区转移,把城市文明、工业文明向农村辐射,有效解决了城乡公共服务如何辐射、产业如何布局和人口如何集聚等难题。

(三)民生为本、发展为先是根本目的

统筹城乡发展,核心是发展,关键在统筹[7]。而城乡公共服务一体化又最能体现以人为本、共创共享的改革目标。延安坚持把发展作为率先实现城乡统筹的前提条件,把公共服务体系建设作为全力保障和改善民生的出发点和落脚点。从南北部不同的区位、不同的资源特点、不同的经济社会发展水平出发,探索多种发展方式,制定了切合实际的区域发展战略。北部六县坚持把工业作为县域经济的重要支撑和工作重点,切实加大重点项目的支持力度,使区位、资源、新兴产业都成为新的经济增长点。南部六县利用各自优势,推动县域经济向特色化、规模化、板块化、品牌化方向发展,也赢得了发展先机。与此同时,延安始终坚持以民生为本,推进公共产品供给和服务模式改革,建立了城乡一体的公共服务体制和经费筹集、财政投入机制,在保障房、社保、就业、医疗、教育、文化等方面推动城乡公共资源均衡共享。在全省率先实现城乡居民养老保险和医疗保险并轨,中小学“蛋奶工程”全覆盖,中小学12年免费教育,推动了城市公共优势资源向农村覆盖,使城乡居民共享发展成果。

(四)典型引领、整体推进是有效途径

统筹城乡发展是渐进式的过程,其制度设计和推进实施应有步骤、分阶段进行,既要典型引领,又要统筹兼顾,既要整体推进,又要重点突破。延安市在推进城镇体系建设中,坚持典型引路与整体推进相结合,既不只抓一两个点,也不是全面开花,核心是把城镇骨干体系先建立起来。在全市120多个乡镇和3300个行政村中,选择33个重点镇、100农村社区,高起点规划、高标准建设、集中物力财力,先行先试,重点突破。子长杨家园子镇、志丹胡新庄社区等一批重点镇和社区初具规模,人口快速聚集,基础设施和公共服务不断完善,起到典型示范引领作用,形成了学有榜样、干有目标的良好局面。在此基础上,把典型引领与整体推进结合起来,做好整体规划,抓点带面,带动全市城镇体系建设快速推进。

(五)政府指导、政策支持是重要保证

政府在统筹城乡发展过程中有着重要的地位和作用,综合配套的政策体系是实现统筹城乡发展必要的支撑和保障。延安坚持把政府引导、市场运作、社会联动有机结合。一方面,强化行政推动,整合叠加政策,捆绑项目资金,尤其是市、县财政每年对重点镇和新型农村社区的资金投入保障,加快了城镇基础设施、公共服务和产业园区配套建设。另一方面,充分发挥市场配置资源的决定性作用,引导社会力量参与统筹城乡发展,特别是积极协调动员延长、长庆、陕煤、陕建等企业在产业发展、基础设施、公共服务上与地方政府互联共建,黄陵店头、宝塔河庄坪、延川永坪、文安驿等一批重点镇建设快速推进,既解决了地方建设资金短缺问题,又实现了企地互利共赢、共同发展。

[1]延安市人民政府研究室.延安统筹城乡发展年度报告[M].陕西人民出版社,2013.

[2]谢金峰.重庆市统筹城乡发展的做法与启示[J].经济研究参考,2008,(32):33-35.

[3]赵强社.统筹城乡改革试验:典型模式与路径反思[J].农业经济问题,2012,(7):46-54.

[4]连茂君,许多.我国统筹城乡发展理论评述[J].商业研究,2015,(5):61—65.

[5]彭建强.从统筹城乡试点看城乡发展一体化政策举措——以河北省为例[J].经济研究参考,2015,(40):59-63.

[6]张岩松.统筹城乡发展和城乡发展一体化[J].中国发展观察,2013,(3):8-12.

[7]戚攻,李春勤.对统筹城乡改革发展的深层思考[J].重庆大学学报(社会科学版),2014,(3):27-32.

(责任编辑:管仲)

张军红(1977-),男,陕西铜川人,讲师,研究方向:产业经济学、制度经济学。