清末民初江南地区婚嫁服饰研究

2016-08-12张竞琼

张竞琼,高 蓉

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

清末民初江南地区婚嫁服饰研究

张竞琼,高蓉

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

摘要:清末民初为中国社会的重要转型期和嬗变期,新与旧的剧烈冲突,使得这一阶段呈现出纷繁复杂的景象,婚嫁服饰同样经历了由传统至现代的过渡。江南地区作为清末民初服饰变革的重要阵地,其婚嫁服饰变革特征明显。以相关画报等资料为线索,对清末民初江南地区婚嫁服饰进行研究,并将其重要历史特征及变革过程进行分析,从而为研究婚嫁服饰的历史衍变提供参照。

关键词:清末民初;婚嫁服饰;江南地区;变革过程

清末民初,即指清朝末期到民国初年,是中国近代史的开端,同时也是近代社会巨大的历史转型和嬗变期。这一时期,中国服饰文化的变革尤为突出,呈现出异彩纷呈的特点,婚嫁服饰也不例外。

历史上对江南地区的区域界定一直是不断变化的,笔者比较认同李伯重对于江南地区的定义:“江南的合理范围应是苏南的苏、松、太、常、镇、宁及浙北的杭、嘉、湖等八府一州。”[1]因此这里所指的江南地区即包括今天的苏南浙北,同时也涵括开埠最早的上海租界。本文将研究区域界定在江南地区是因为清末民初受“西风东渐”的强烈影响,使得以上海为中心的江南地区成为东西方文明碰撞最直接、最集中和影响范围最大的地方,婚嫁服饰也呈现出异彩纷呈的特点。伴随西方婚嫁文化的进入和中国新知识分子的示范性婚礼,使得清末民初江南地区的婚嫁服饰极具时代特色,并呈现出亦中亦西、中西结合等特点。

1 清末民初江南地区婚嫁服饰形制

1.1清末婚嫁服饰形制

清朝末年的历史地位决定了其婚嫁服饰的新旧交替性,从清末重要石印画报《点石斋画报》记录的1884—1898年来看,江南地区的婚嫁服饰并没有出现颠覆性的变革,服饰整体仍然沿袭前期形制,然而在其他报刊中则有记载上海已出现了西方“文明婚礼”的文章。1902年上海《中外日报》刊登了文明结婚的征婚广告,提出了娶聘仪节等须悉照文明通例,尽除中国旧有之俗的新习俗;1905年上海《女子世界》在2月也刊出了“自由结婚”的文章,随后1907年《女子世界》6期中亦刊登了“婚礼一新”的文章。这一系列的报道如实地反映了清朝末年江南地区的传统婚嫁习俗已开始颤动,这对中国传统婚嫁服饰的变革提供了动力支持,清末江南地区婚嫁服饰已处在出现颠覆性变革的前夜。

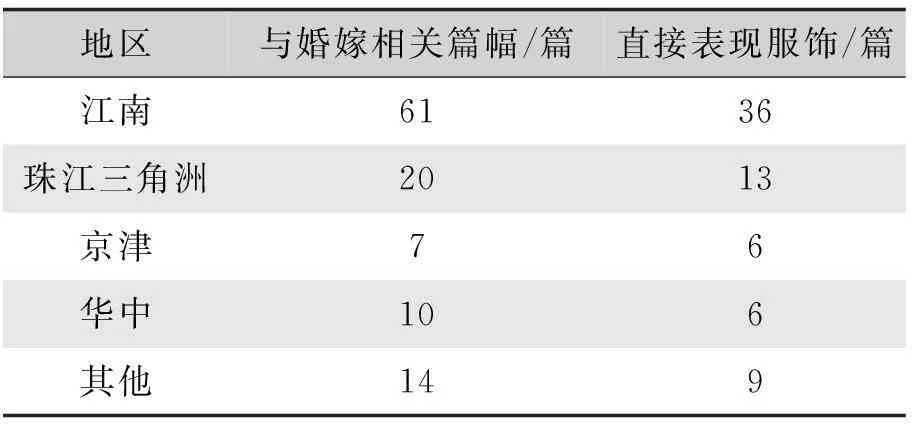

根据笔者统计,《点石斋画报》初集、二集、三集、四集和五集中直接描绘婚嫁服饰的篇幅共70篇,其中包含60篇中国婚嫁服饰和10篇外国婚嫁服饰。再以画报中出现婚嫁服饰的地区和频率,进一步划分为以上海为轴心的江南地区、以广东为代表的珠三角地区、以北京天津为代表的京津地区,以及华中地区和其他地区(表1)。

表1 《点石斋画报》中对应地区婚嫁服饰篇幅统计

总体看来,《点石斋画报》在婚嫁篇中主要以记录传统中式婚礼为主,其中对江南地区的描述最为详尽,对珠江三角洲地区等其他地区亦有记录,但篇幅较少,画报内容主要涉及婚嫁服饰和婚嫁习俗等。需要引起注意的是画报对于国外婚嫁部分的描写,《点石斋画报》中对部分欧洲国家及美国、印度和日本等国的婚嫁服饰均有描述,而这些国家的婚嫁服饰几乎都出现在开埠最早的上海租界。根据笔者统计得出,画报对于国外婚嫁服饰的记述主要以图片的形式呈现,文字性的描述很少。江南地区与国外婚嫁服饰的形制比较,如表2所示。

从表2可以看出,清末江南地区婚嫁服饰的主要形制特征与外国婚嫁服饰形制差异明显,即使在受到西方文明强烈影响下的清末,绝大多数江南地区的婚嫁服饰依然保持传统形制:男性婚礼服多以状元及第红袍或一般长袍为主,配饰有领衣、官帽等,服装工艺以织绣、镶滚为主;女性婚礼服主要以大襟袄裙和马面裙为主,配饰多为凤冠霞帔、红巾和金银首饰等,服装制作工艺多以织绣和手工刺绣为主,并加以镶滚等表现手法。西方等国的婚嫁服饰在“西风东渐”的历史潮流下引入中国,但受根深蒂固的传统婚俗影响,颠覆性的婚嫁服饰变革还并未发生,然而这些国外婚嫁服饰伴对清末江南地区的婚嫁服饰而言,无疑施加了一种潜移默化的影响,使清末江南地区处于颠覆性变革的前夜。

表2 《点石斋画报》有关清末国外婚嫁服饰与江南服饰形制之比较

1.2民初婚嫁服饰形制

民初,文明婚礼盛行上海,新妇辄以轻纱绕身,雾影香光,尤增明艳[2]。“文明婚礼”即“新式结婚”,这是当时社会对传入的西式婚礼的称呼,这也是相对于中国传统的婚礼而言的,在清末出现于东南沿海的大都会和商埠[3],很快在以上海为代表的发达城市流行开来,随后向其他城市扩散。这时江南地区已出现“(新娘)梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔锦衣绣裙红鞋绿袜,一概不用……”[4]的婚嫁服饰现象,清末及清末以前的传统婚嫁服饰得到了推陈出新的改革。

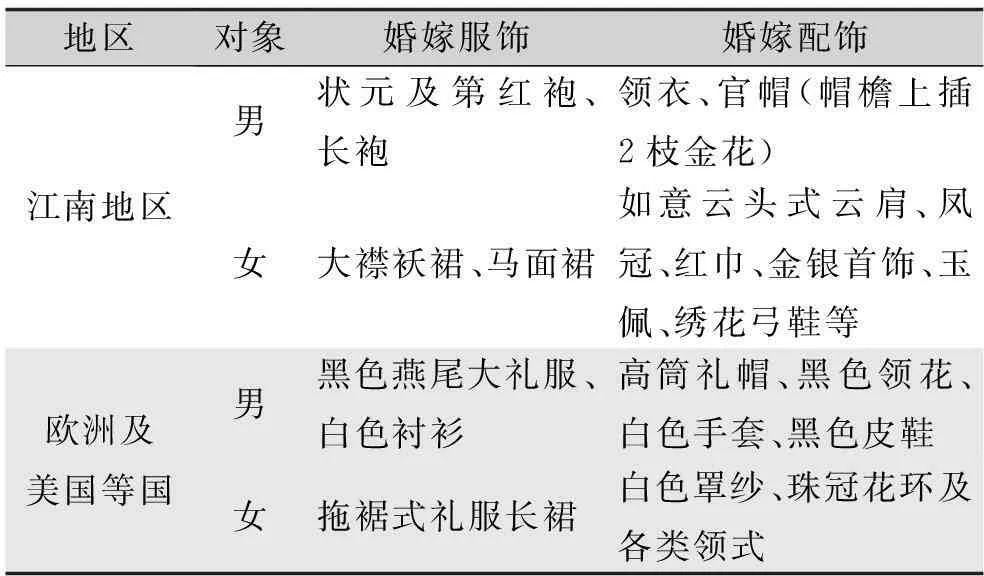

通过查阅民初创刊于上海且影响力较大的《妇女时报》中有关中式文明结婚的文章,同时结合江南大学民间服饰传习馆中的相关服饰馆藏,对该时期江南地区婚嫁服饰的形制特征进行了统计与分析(图1)。《妇女时报》第二号刊登了《刘君吉生与陈女史定贞本年四月二十三日新式结婚时之摄影》(刘吉生,著名爱国实业家刘鸿生的胞弟,祖籍上海人)的一组照片[5],同时也登出一张“保存国粹”的照片《中国旧式结婚》[6]。从图1(a)(b)两幅图片对比来看:新式婚礼的照片上,新娘与新郎互挽手臂,新娘手捧鲜花,头披白纱,其中对襟元宝领上袄与下装马面裙体现了中式风格;新郎外穿西式大衣,内搭中式马褂,梳分头,脚穿西式皮鞋。中国旧式婚礼照片上,男女左右各自站立,身体间留有空隙,新娘身穿绣缎长袍,长帕蒙面,头戴凤冠;新郎则对襟长袍,头戴礼帽,脚蹬元宝鞋。照片清晰地反映出民国初年,以上海为代表的江南地区婚礼服饰已悄然发生了颠覆性的变化,中国传统式婚嫁服饰逐渐被西式婚礼服饰取代,呈现出亦中亦西、中西合璧的特点。随后《妇女杂志》第七号、第九号又相继刊登了《赵月潭君与张爱墨女士文明结婚摄影》[7]《郑克文君与沈麗芳女士结婚摄影》[8]《陈天斗君与张秀屏女士结婚留影》[9]《陈非君与冯世俊女士结婚摄影》[10]等多组江南地区进步人士文明结婚的照片。图1(c)为江南大学民间服饰传习馆中收藏的一件江南地区的婚礼服,衣身的基本结构为中式对襟、连袖、盘金绣且搭配西式枪驳领,从服饰形制来看,该婚礼服可判断为民国初期时髦女子的婚嫁服饰。

图1 传统婚礼服与新式婚礼服之比较Fig.1 The compare of traditional wedding dress and new-type wedding dress

从以上民国初期婚嫁服饰的图片来看,江南地区婚礼服饰已然出现颠覆性变革,传统旧式的婚嫁服饰逐渐被西方婚礼服饰所取代。首先,在服饰搭配上表现出中西共用的特征,部分时髦人士的婚嫁服饰亦采用了西式造型手法,呈现出中西合璧的特点;其次,亦有开风气之先者婚嫁服饰直接西式,普通民众婚嫁服饰完全中式的。这种亦中亦西、中西合璧的婚嫁服饰表明民国初年江南地区婚嫁服饰并未完全过渡到西方的婚嫁礼服,而是在穿戴形式、服装款式设计上给予了部分借鉴与结合。

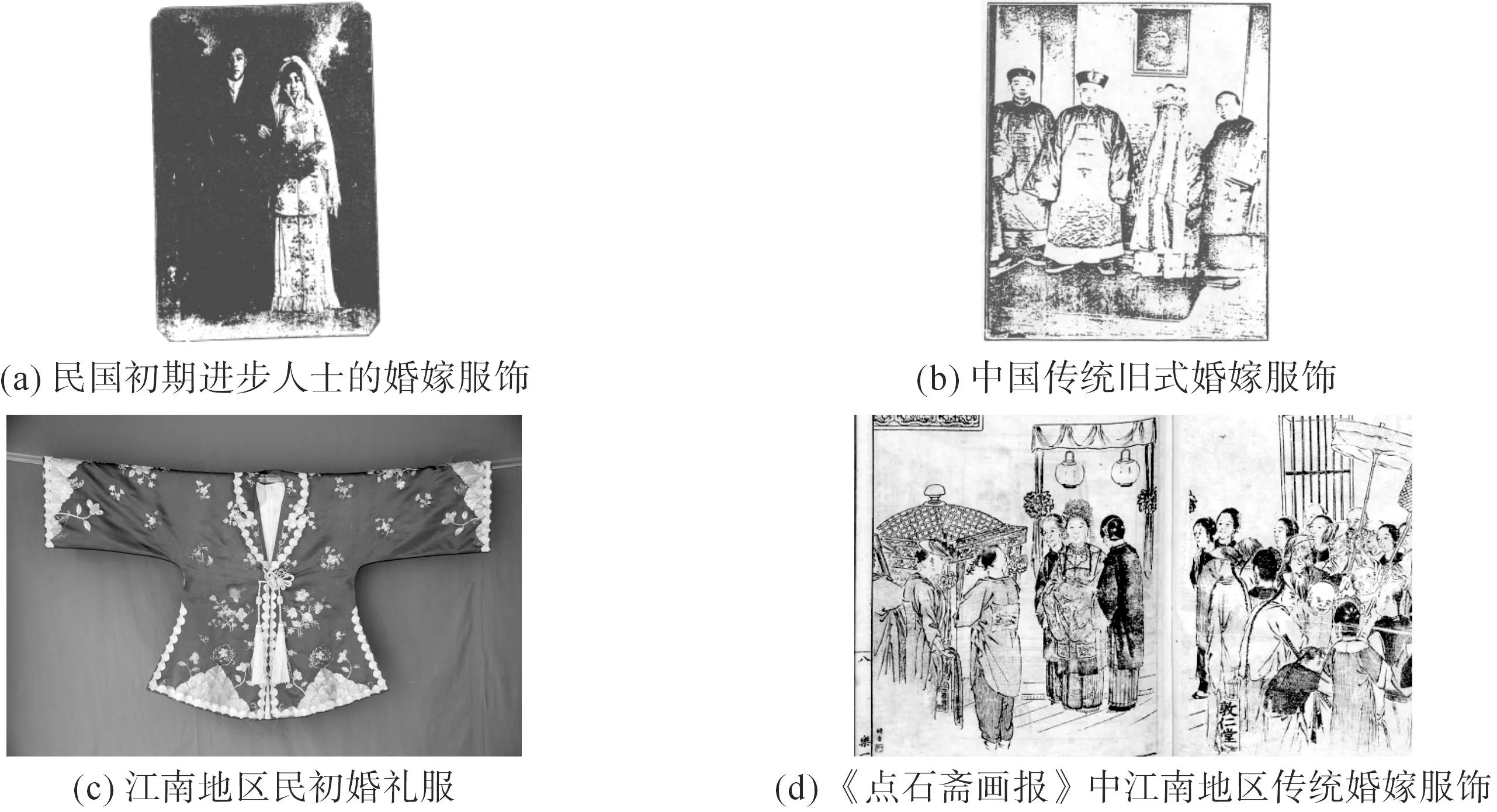

1.3清末民初婚嫁服饰的地区差异性

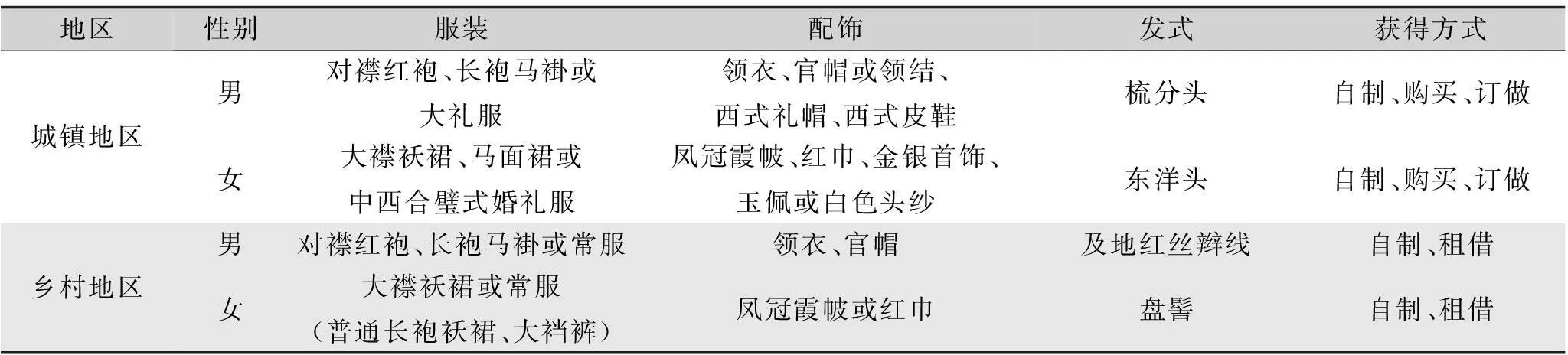

由于受政治、文化、思想、经济、习俗等的影响,清末民初江南地区婚嫁服饰的形制还存在较大的城乡差异性,其主要表现在江南区域范围内相对发达的城镇地区与落后的乡村地区。此处对发达地区和落后地区的划分主要是根据城乡的文明程度和经济发达程度来定义的,通过对《点石斋画报》《妇女时报》等相关文献中江南地区婚嫁服饰的差异性特征统计可得出(表3),这里的发达地区主要是指开埠最早的上海租界,以及苏南五府(苏、松、常、镇、宁)、浙北(杭、嘉、湖)等社会经济文化较为发达的城镇地区,相反落后地区则主要指这些发达城镇以外,社会经济文化水平相对落后的乡村地区,如苏州的慈里,宁波的甬东地区等。清末江南地区由于经济、思想、文化等的发展不均导致了地区婚嫁习俗变革的差异化,发达城镇地区由于经济、教育和社会风气等的开化直接冲击了传统旧式的婚嫁习俗,婚嫁习俗的改变则带来服饰上的变革,而落后的乡村地区,婚嫁服饰则依然保持传统形态亦或背道而行,使得区域划分下服饰的差异性较为明显。

表3 根据地区差异性统计的江南地区婚嫁服饰特征

清末民初江南发达城镇地区的富有家庭婚姻,男女婚礼服饰的获得多以购买、订做为主,其中仍可根据个人喜好进行家庭手工制作,男女婚礼服除了保留传统元素之外,还出现了西式的婚嫁服装,如男性的西式大礼服和领结,女性中西合璧式的婚礼服和西式白色头纱,婚礼服从形式到内容,都明显地受到了西方文明婚嫁服饰的影响,呈现出亦中亦西、中西杂糅的特点。落后的乡村地区由于受经济条件等的限制,其婚嫁服饰多自制或者租借而来,服装及其配饰的选择则根据家庭经济条件的优劣来定夺,男女婚礼服以对襟红袍、大襟袄裙和马面裙为主,条件更差或婚嫁当日出现异常情况的家庭,男女则有穿常服行结婚礼的。《点石斋画报》二集.亥“抢亲笑柄”中松郡“某甲早年聘黄氏女为宝嗣,以家境清贫不克行亲迎礼……”[11]抢亲之举带来的婚嫁服饰异常化是清末婚嫁异常现象中极为特殊的现象之一,新娘的服饰装扮亦为上袄下裤的常服装扮。

整体看来,清末民初江南地区的文明婚嫁服饰从形式到内容,都明显地接受了西式的特征,落后的乡村地区仍然以传统婚嫁服饰为主,对于新式文明婚嫁服饰的借鉴和吸收能力还较弱。但是,即使在受西风东渐强烈影响下的江南发达城市地区,民国初年的婚嫁礼服并未完全过渡到西方文明式婚礼服,只是在穿戴形式、服装款式设计上给予了部分借鉴与结合,形成了这一时期特有的中西合璧式及亦中亦西式的婚嫁服饰面貌。

2 清末民初江南地区婚嫁服饰的变革

清末民初江南地区的婚嫁文化在“习俗救国”的感召下发生了明显的变化。婚嫁服饰作为婚嫁文化变革的重要组成部分,它一方面延续了戊戌维新时期对婚嫁文化的变革,同时也成为继“西俗东渐”后向西方学习的一个具体事项。清末民初江南地区婚嫁服饰变革的独特性除了受西方文明的影响之外,国内积极因素的推动也不容忽视。

2.1从“西俗东渐”到“西服东渐”

“西俗东渐”即“西风东渐”的产物,指西方的文化习俗等被传播和引入东方之后,对东方国家产生的影响,而“西服东渐”是指西方服饰的东迁现象,其中包括服饰面料、服装品种和款式,以及穿着搭配等的东迁。清末民初时期的服装史作为20世纪中西方服饰文化交流的第一次,其意义深远、地位特殊,形成并建立了西方与中国之间广泛而深入的交流关系,当然主要表现为西方的服饰时尚施加于中国的影响[12]。文化习俗的交锋、征服与替换,同样表现在婚嫁服饰上,并逐渐改变了中国人的传统婚嫁服饰理念。传统婚礼在经历了倒退、停滞与徘徊之后逐渐步入近代文明,且伴随自然经济的逐渐解体,生产力及文化教育事业等的进一步发展,使得传统婚嫁习俗在面对西方文明礼俗时不堪一击,习俗的东渐推动了江南地区婚嫁服饰的文明变革。某种意义上说,从“西俗东渐”到“西服东渐”是一种质变的过程,习俗的变革决定了服饰的变革。

2.2先“土”后“洋”

清末民初,江南地区服饰本身的变革首先是面料的变革。作为开埠最早、经济发展最快的沿海城市,上海服饰的发展对江南一带的影响是巨大的,其中首先表现在服饰面料的更新上。鸦片战争以后,随着欧洲商人与中国贸易的频繁,西式布匹、呢绒、羽纱等服装面料源源不断引入中国,洋绸、洋缎、洋纱等重要西方婚嫁服饰面料也伴随而来。中国传统衣料一贯以土布为主,但随着大批量品种各异的洋布增加,国人穿用洋布的数量也逐渐增加。“自洋纱、洋布进口,华人贪其价廉质美,相继购用……迄今通商大埠及内地市镇城市,衣大土布者十之二三,衣洋布者十之八九”[13]。土布与洋布的争夺战最终以洋布的物美价廉、坚固耐用、新式多样等而完胜,江南一带的婚嫁服饰也多采用洋细布等。服装面料的变革是江南地区传统婚嫁服饰变革的一个探路者,而服饰的变革则紧随其后。

2.3由“少数”到“多数”

清末民初江南地区西方服饰文化的交接由最初的外国传教士扩展到教会学堂、银行买办等新一批的部分资产阶级手中,尤其是资本主义工商业、新式教育及海外留学发展下诞生的近代新兴知识分子手中。这群进步人士从“少数”到“多数”的量化,推动了传统婚嫁服饰的改革。

从时间上看,维新变法时期的部分“前识者”只是对婚姻改革作了形式上的修正,却并非婚俗改良的躬行者,而新一批的进步人士则在倡导西方“文明婚礼”上做了身体力行的积极努力。1899年蔡元培夫人去世之后,为其做媒续弦者很多,蔡元培借此机会提出了文明婚嫁的五项征婚条件,批判了传统婚嫁陋俗;1907年《上海女子世界》也分别先后报道了“王君雅与吴君震”“留学生范绍洛与林惠”“郑端甫与张瑞娥”等的“文明婚礼”,并详细介绍了新式婚礼的整个流程;《义县志》18卷在地方民俗上记载了有关杭州婚姻仪式的变更:“易跪拜而行鞠躬,易家庭而赁旅馆……易凤冠而披兜纱,易花轿而坐汽车……”[14],在此期间其他江南地区进步人士的文明婚礼也大致与杭州相似。这种由进步人士倡导的文明婚礼,从个别到多数,在社会上起到了一定的影响力,促进了人们思想的解放,同时也推动了婚嫁服饰的变革。

文明结婚“倡于都会商埠,内地亦渐行之”[15],清末民初江南地区婚嫁服饰的变革在空间上也有了进步。伴随“西风东渐”的深入影响,上海作为江南地区服饰变革的中心,其影响力辐射整个周边城市,加上新兴人士的积极倡导,文明婚嫁逐渐扩散到乡镇等偏远地区。胡朴安在《中华全国风俗志》中提到江苏婚俗时作如下描述:“乡民婚娶,最喜装潢……民国以来,政体虽改,而新郎之戴顶履靴者仍属有之。然亦有喜学时髦,著大礼服,戴大礼帽,以示特别开通者……”[16]从城市到农村,由少数到多数,积极人士对于文明婚礼的倡导已经扩展到乡镇地区。这是一种行为的僭越,也是“少数”到“多数”的逾越,同时为20世纪30年代在江南地区广泛举行的集体婚礼打下了基础,也预示着清末民初江南地区婚嫁服饰的变革往大范围的婚嫁服饰改革迈进了一大步。

2.4从“渐变”到“突变”

清末民初江南地区婚嫁服饰的变革并非一簇而就,从进步人士文明婚嫁现象的不断增加,发达城市辐射性影响范围的扩大及人们传统婚嫁意识的解禁来看,婚嫁服饰大范围的颠覆性变革,经历了一个由“渐变”到“突变”的累积过程。

中国最早接触西洋服饰是通过西方传教士,从文明西俗的借鉴到西方婚嫁服饰的引入,清末民初开埠最早的上海租界无疑成为展示西洋服饰最好的一面镜子。从“华洋分居”到“华洋杂居”是一个缓慢的过程,它使得中西方婚嫁服饰的交流有了空间上的进步。然而随着时间的推移,中式婚嫁习俗受到了西方婚嫁习俗潜移默化的影响,进而推动了婚嫁服饰的变革,这种影响是反复、渐进的一种变化过程。首先,租界内的洋人婚礼仪式打破了华人对婚嫁礼仪的传统看法,这无疑使华人在面对中西方婚礼时对传统和文明做出主观的对比与评判;其次,西方婚嫁现场出现的外国婚礼服也无非让租界华人感到万分好奇与新鲜,打破了华人定义中式婚嫁服饰唯“凤冠霞帔”“锦衣绣裙”“红鞋绿袜”等的观点。

在“华洋杂居”的状态下,人们旧有的着装意识逐渐松动,穿衣思想的解放为服饰由“渐变”到“突变”迈进了一大步。然而开埠城市在服饰上、礼仪上常有僭越的现象,这种服饰逾制表明清王朝的正统已经发生动摇,服饰的变革已经开始萌动[17]。这种由浅入深的萌动与渐变为民国时期大范围文明婚礼服饰的“突变”奠定了思想基础。

3 结 语

总的看来,清末民初江南地区婚嫁服饰的变革是一个渐变的过程。从“西俗东渐”到“西服东渐”是一个质变的长久过程,而洋布为先的国内面料市场无疑为国内自制中西合璧式或亦中亦西式婚礼服提供了生产原材料。从“华洋分居”到“华洋杂居”亦是一个渐进演变的过程,中西方婚嫁习俗的相互交流对中国传统婚嫁服饰的影响也并非一蹴而就,而是经历了由习俗的改革到思想的解放,最后作用在服饰变革上的一种循序渐进的过程。

参考文献:

[1]李伯重.简论“江南地区”的界定[J].中国经济社会史研究,1991(1):100-105,107.

LI Bozhong.Brief introduction of the definition about Jiangnan region[J].The Journal of Chinese Social and Economic History,1991(1):100-105,107.

[2]佚名.海上新竹枝词[N].时报,1913(4):4.

Anon.New Zhuzhi poems of Shanghai[N].Eastern Times,1913(4):4.

[3]顾怡敏,崔荣荣.民国时期汉族婚俗文化中的服饰初探[J].纺织科技进展,2011(6):79-82.

GU Yimin,CUI Rongrong.Investigation on dressing customs of Han marriage culture during the republic of China[J].Progress in Textile Science & Technology,2011(6):79-82.

[4]是龙.自由女子之新婚谈[N].申报,1912(9):19.

SHI Long.Freedom of women’s wedding [N].Shen Paper,1912(9):19.

[5]狄楚青,包天笑.刘君吉生与陈女史定贞本年四月二十三日新式结婚时之摄影[N].妇女时报,1912(7):129.DI Chuqing,BAO Tianxiao.The Mr Liu(Jisheng) and Ms Chen(SHI Dingzheng)’s new style wedding photo on date 23rd June this year[N].Women’s Magazines,1912(7):129.

[6]狄楚青,包天笑.中国旧式结婚[N].妇女时报,1912(7):130.

DI Chuqing,BAO Tianxiao.The traditional Chinese wedding[N].Women’s Magazines,1912(7):130.

[7]狄楚青,包天笑.赵月潭君与张爱墨女士文明结婚摄影[N].妇女时报,1912(7):758.

DI Chuqing,BAO Tianxiao.Mr.Zhao Yuetan and Ms.Zhang Aimo’s wedding photo [N].Women’s Magazines,1912(7):758.

[8]狄楚青,包天笑.郑克文君与沈麗芳女士结婚摄影[N].妇女时报,1913(9):1002.

DI Chuqing,BAO Tianxiao.Mr.Zheng Kewen and Ms.Shen Lifang’s wedding photo[N].Women’s Magazines,1913(9):1002.

[9]狄楚青,包天笑.陈天斗君与张秀屏女士结婚留影[N].妇女时报,1913(9):1004.

DI Chuqing,BAO Tianxiao.Mr.Chen Tiandou and Ms.Zhang Xiuping’s wedding photo[N].Women’s Magazines,1913(9):1004.

[10]狄楚青,包天笑.陈非君与冯世俊女士结婚摄影[N].妇女时报,1913(9):1005.

DI Chuqing,BAO Tianxiao.Mr.Chen Feijun and Ms.Feng Shijun’s wedding photo[N].Women’s Magazines,1913(9):1005.

[11]吴友如.点石斋画报:二集·亥[M].上海:上海画报出版社,1983:38.

WU Youru.Dian Shi Zhai Pictorial:Second Episode·Hai[M].Shanghai:Shanghai Pictorial Press,1983:38.

[12]张竞琼.中国现代服饰史上的三次对外交流[J].纺织学报,2000(1):60-62.

ZHANG Jingqiong.Three international communications in China modern fashion history[J].Textile Research Journal,2000(1):60-62.

[13]夏冬元.郑观应集:上册[M].上海:上海古籍出版社,2008:71.

XIA Dongyuan.Zheng Guanying Set:V 1[M].Shanghai:Shanghai Classic Publishing House,2008:71.

[14]丁世良,赵放.中国地方志民俗资料汇编:华东卷[M].北京:书目文献出版社,1995:196.

DING Shiliang,ZHAO Fang.Chinese Local Chronicles of Folk Compilation of Data:East China Volume [M].Beijing:Bibliography and Document Publishing House,1995:196.

[15]徐珂.清稗类抄:第五册(婚姻类)[M].北京:中华书局,2010:1987.

XU Ke.Qing Bai Lei Chao:V5(Marriage Kind)[M].Beijing:Zhonghua Book Company,2010:1987.

[16]胡朴安.中华全国风俗志:下册[M].上海:上海科学技术文献出版社,2008:469.

HU Pu’an.The Chinese National Customs Records:V 2[M].Shanghai:Shanghai Science and Technology Literature Publishing House,2008:469.

[17]袁仄,胡月.百年衣裳:20世纪中国服装流变[M].北京:三联书店,2010:36.

YUAN Ze,HU Yue.Hundred Years of Clothes:the Evolvement of Chinese Costume in the 20th Century[M].Beijing:Joint Publishing,2010:36.

DOI:10.3969/j.issn.1001-7003.2016.01.011

收稿日期:2015-02-04; 修回日期:2015-12-17

基金项目:教育部人文社会科学规划项目(11YJA760090)

作者简介:张竞琼(1965—),男,教授,主要从事服饰文化与服装史论的研究。

中图分类号:TS941.12

文献标志码:B

文章编号:1001-7003(2016)01-0060-06引用页码:011302

Study on wedding dress in the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China in Jiangnan region

ZHANG Jingqiong,GAO Rong

(College of Textiles and Clothing,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)

Abstract:The late Qing dynasty and the early years of the Republic of China is an important transition and evolution stage of Chinese society,the conflicts of new and old,making this phase presents a complicated scene.Wedding dress also experienced the transition from traditional to modern.As an important field of the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China.The characteristics of wedding dress reforming in Jiangnan region are conspicuous.Based on the related pictorial information,this paper studies the wedding dress in the southern region of the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China of Jiangnan region,analyzes its important historical characteristics and the changing process,which provides reference for the study of the history development of wedding dress.

Key words:late Qing dynasty and the early years of the Republic of China; wedding dress; Jiangnan region; changing process