我国英语教学情感因素研究述评

2016-08-05李晓燕王婷婷郭孟如朱文俊

李晓燕,王婷婷,郭孟如,朱文俊

(蚌埠学院,安徽 蚌埠 233000)

我国英语教学情感因素研究述评

李晓燕,王婷婷,郭孟如,朱文俊

(蚌埠学院,安徽 蚌埠233000)

[摘要]文章通过统计国内期刊网核心期刊有关我国英语教学情感因素的研究成果,分析了这些研究的变化趋势、涉及的研究内容和主要理论基础,评价了我国英语教学情感因素研究的成就和进一步提升空间。

[关键词]英语教学;情感因素;研究述评

在语言教学中,情感是指学习者在学习过程中的感情、感觉、情绪、态度等。教学活动是一种知情交融的复杂过程,从心理学视角研究外语教学的三个主要领域除了认知和心理驱动技巧,还有情感。[1](P12)而且,情感因素是外语学习者最具能动性的内因。

情感因素对于我国英语教学界来说是个非常有潜力的研究领域。[2]相对于认知领域,“情感和个性因素一直较少为人关注。”[3]因为情感因素复杂多变,难以准确把握,然而这也正是情感因素值得研究的价值所在,束定芳、庄智象曾说:“学习过程中影响学习效果的最大因素之一是学习者的情感控制。”[4](P176)在2000年的新课程改革中,情感因素已经被写入教育部颁发的《英语课程标准》,情感态度已被视为英语课程的目标之一。

一、我国英语教学情感因素研究的历史回顾

我国英语教学情感因素研究是以引介西方研究成果为开始的。在西方国家,1936年,Brachfeld最早以语言学家身份讨论情感因素,他的理论来源是个人心理学。随后,1939年,Stengel观察了成年外语学习者的“情感阻力”。20世纪40年代,Arsenian,Marckwardt等讨论了态度、基本动机在二语习得中的作用。1959年,Gardner和Lambert等人针对第二语言态度、动机与成绩之间关系在加拿大开展了为期二十五年的大型系统调查,终于1972年,令人信服地提出了被认为经典的社会教育模式。[5-6]Gardner及其同事设计的态度/动机测验量表AMTB至今是被广泛采纳参考的标准化调查工具。情感因素的研究还可以追溯到20世纪60年代的人本主义理论,代表人物是Maslow,Combs等。之后,1982年,Rogers系统提出了人本主义学习理论。1985年,Krashen提出Affective Filter Hypothesis,认为过于焦虑,缺乏动机、缺乏自信等负面因素妨碍学习者有效利用输入的语言知识。[7-8]

我国的英语教学是以1978年为历史转折点,此后,大规模的学校英语教学开展起来,有关情感因素的研究则始于20世纪80年代。早期研究论文数量不多,以引介国外理论为主,主要代表人物有桂诗春、王初明和文秋芳,他们的一些著作结合了社会心理因素来考察语言学、教育学领域的问题,为进一步研究奠定了基础。[3;9]

在引介消化西方研究成果的同时,我国语言学界初步探索了国内学生的外语学习过程,其中1989年王初明尝试性提出的“国内学生外语学习模式”对以后的研究影响较大。[10]

进入20世纪90年代,国内学者进一步引介消化了西方国家的先进理论,如匈牙利学者Dornyei提出了外语学习动机三位建构模式:语言层面、学习层面、学习情景层面。Trambley和Gardner既坚持了“语言态度—动机行为—学习成绩”三大因素之间线性关系的一贯立场,又融入了近期认知动机理论的内容,形成了扩展动机理论。Schumann等人则从神经生物学视角考察,建立了持续性深度学习模式。[11-12]

从90年代初开始,随着国内英语教学从以教师为中心转向以学生为中心的改革,我国英语教学研究越来越重视学习者个性心理方面的研究,并且从单一研究学习动机、态度、焦虑感等转向情感因素的综合研究,体现了我国英语教学研究日益人本化的特点和深入性发展的方向。[13]

二、我国英语教学情感因素研究的统计分析

(一)统览1990-2015年的文献发表情况

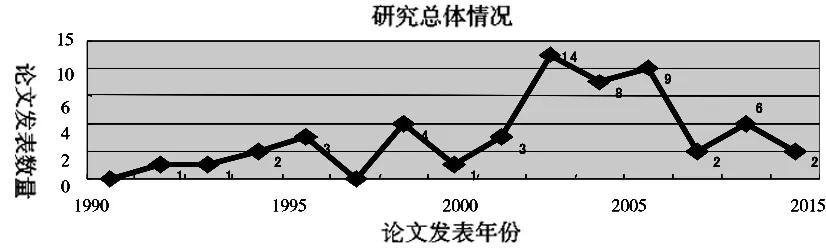

首先,对1990-2015年中国期刊网核心期刊做穷尽式搜索,检出关于英语教学情感因素研究的文章计55篇,其中刊出文章数最多的是《外语教学与研究》《外语与外语教学》《外语界》和《外语教学》这4份期刊,占全部文章的四分之三以上。据此绘制出1990-2015年我国英语教学情感因素研究热度情况折线图(见图1),以便直观地看出近二十五年来学界对情感因素的研究热度。[2]

图1 1990-2015年我国期刊网核心期刊英语教学情感因素研究热度情况折线图

分析图1可见,我国英语教学情感因素研究在1990年后进入稳步上升的时期,这无疑是得益于20世纪八九十年代初的理论准备。在20世纪九十年代中期,尤其是1996-1998年,国内英语教学改革处于空前热烈阶段,求新图变的态势如箭在弦一触即发,这期间,学者的注意焦点基本集中在英语课程、总体目标、主要内容等宏观的显性因素方面,对情感这一微观的隐性因素研究相对趋冷。然而很快,2000年迎来了英语新课程改革的酝酿成型,2001年教育部颁发了《英语课程标准》(实验稿),“新课标”新鲜出炉,其中情感态度被视为英语课程的目标之一被写入英语课程大纲中,也藉此,我国英语教学情感因素的研究进入全新的发展时期。

情感因素研究在2001-2003年是高峰期,发表的论文占论文总量的一半以上。相继2007-2009年又一个小高潮。

2001年,武和平和王银泉等分别就“动机”和“焦虑”对国外理论研究做了综述。[14]文秋芳和郝玫等则开展了实证调查。[15]2003年高一虹集中考察了研究生、本科生在英语学习中的自我认同变化,[16-19]作为“国家社科基金九五项目”的部分成果连续发表5篇论文,刊载于《外语教学与研究》《现代外语》《天津外国语学院学报》《解放军外国语学院学报》等4家期刊上。2006年戴运财发表了有关语言学能及学习者个体差异方面的论文。[20]另有刘龙根、胡开宝、姜菲、董洪学的论文发表于2008年的《外语与外语教学》上,分别对听力理解的影响因素、外语水平参差班教学的激励策略等方面作了细致的研究。[21-22]

从发表论文体现的研究热度看,近两年来情感因素研究一直处于不温不火的状态。但隶属国家级或省级立项研究的竟达四分之一,可见这一领域又确实值得研究。笔者认为,这一矛盾恰恰说明情感因素研究是个有一定难度的课题,没有吃透理论,没有完善的测试手段,没有财力人力支持,很难对学习者复杂细微的内因进行有效研究。[2]

(二)我国英语教学情感因素研究的总体特点述评

概要地说,我国英语教学情感因素研究体现出理论研究和实证研究两类性质。

1.理论研究创新性成果的三方面

一是Gardner和Lambert的经典社会教育模式以及以此为基础的动机模式。如高一虹等和李淑静等研究学习者认同问题的论文就是吃透了经典模式及其扩展形式,在研究学习者自我人格重构方面提出了独特的“1+1>2”的理论。2001年,武和平和王银泉等分别就“动机”和“焦虑”对国外理论研究做了综述。2005年高一虹借鉴Giddens的社会建构学说,获得了观察情感因素的一个崭新视角。秦晓晴等将心理学理论引入动机研究,考察动机内在结构,动机内部变量之间关系。[2]

二是以Rogers为代表的人本主义理论。如文卫平在充分理解人本主义理论的基础上,创造性地提出积极情感背景模式。[10]

三是Krashen的情感过滤假说。如吴丁娥把Krashen的“输入”和“情感过滤”两个假说结合起来考虑,开拓了理论运用的深度。[23]

其他理论来源并不一致,有Fromm的生产性取向等,这一部分不到四分之一,还有不到四分之一的研究是没有明确的理论依据。如周福芹等基本停留在个人感性认识层次;冯梅缺乏理论依据,对91名学生的“学习兴趣、自信心、性格、焦虑感”等因素进行调查时,既未考虑孰轻孰重也未考虑相互关系,得出的结论可信度欠佳。由此可见,我国英语教学情感因素研究对国外相关理论的吸纳喜忧参半。但总体说来,情感因素研究的理论把握不容易。与此同时,这也可以说明没有最好的理论,只有最适合所考察问题的理论和研究者消化吸收的理论。[2]

2.实证研究着眼于四个方面

一是学习者的情感、态度、动机等。如2003年高一虹集中考察了研究生、本科生在英语学习中的自我认同变化,跟踪观测了学生在各学期的学习态度变化,对他们的学习结果进行自我归因测试,论证了积极的情感态度对英语学习的促进作用。[17]此项研究的5篇论文均为“国家社科基金九五项目”的成果,并连续发表在《外语教学与研究》《现代外语》《天津外国语学院学报》《解放军外国语学院学报》4家影响力很大的外语类期刊上。

二是学习者的学能、个性、兴趣等。较为明显的是2006年戴运财发表的有关语言学能及学习者个体差异方面的论文。[20]另有刘龙根、胡开宝、姜菲、董洪学的论文发表于2008年的《外语与外语教学》上,分别对听力理解的影响因素、外语水平参差班教学的激励策略等方面作了细致的研究。[21]

三是师生关系、学习环境等。如2004年项茂英、李梅谈到教师因素,教师的移情、课堂用语、对教学的态度等是影响学生英语学习的重要因素。2003年张庆宗等研究了多媒体技术提供的学习环境对英语学习的影响。2002年闫传海等提到教学过程对英语学习的重要意义。值得强调的是,高一虹注意到了社会大环境对英语学习的影响,她早在20世纪90年代初就关注到英语学习者与社会、文化的互相建构,2000-2002年她领导一个课题组探讨社会心理和动机、自我认同的互动关系,2003年掀起情感因素研究小高潮的论文考察了社会大环境,2005年高一虹还大胆地引进Giddens的社会建构理论探讨学习者心理变化,使实证研究具备了坚实的理论基础。[2]

四是教材使用、教学目标等。2001年周光明和2005年范琳都对教材进行分析,研究教材的编写体例和使用方式等对英语学习的妨碍或促进。2005年李银仓和2002年杨国俊的文章分析了教学目标对英语学习的影响。[2]

三、未来我国英语教学情感因素研究的提升空间

首先,情感因素研究理论与实践的联系还有待深入,有些研究理论不明或显得含糊。对情感因素具体问题的研究不够明确清晰。如冯梅等学者选取相当数量的学生进行调查,考察的因素有“学习兴趣、自信心、性格、焦虑感”等,但调查问卷中却不考虑这些具体因素的相互关系,也不注意区别各因素孰轻孰重,以致得出的结论可信度不大,同时,被试者的性质也常常不作清楚的交待。对教材和教学目标等的研究仅有两篇文章,此问题还有待进一步深入研究下去。

其次,我国英语教学情感因素研究涉及的研究对象大部分集中在非英语专业学生上,还有相当数量的研究甚至未指明研究对象,明确以英语专业学生为研究对象的很少。而国外的研究大都是基于特定研究对象的,如1992年Gardner和Maclatyre 研究的是加拿大大学英、法语二语学习者,1994年Clemen. et al.的被试是3个不同年龄组的少年,1997年Matthew研究对象是30名以英语为外语的初学者。[14;24]细致分析表明,理论述评或综述类论文大都未指明研究对象,使得共性问题的探讨流于形式,由于研究对象模糊,文章论述分析常常无法细致深入。我国英语教学情感因素研究非常突出的是以非专业本科生为研究对象,或许是由于研究者跟这部分学生接触较多有关。相形之下,对专业学生,对研究生讨论不够。对于其他类学习者的研究更罕见,如高职生、中学生、高层次外语工作者等。除此之外,在校园之外,还有广大的自学考试者、低于大学程度的学习者,远程教育学习者等,他们实际上更需要通过调动情感因素开发潜能,然而这一块研究几乎空白。[2]因此,未来的研究应当是在普适性和针对性两个方向上同时并进,将动态研究与静态研究相结合,不断深入对被试的共性研究和个性研究,而且要特别关注校园以外的广大的英语学习群体,而不是仅将研究对象局限在校园里面。

第三,由于情感因素是深藏于学习者的内因,实证研究中应充分采用定性的访谈、参与等手段配合定量研究。目前实证研究中的统计数据分析大都不够透彻,有的文章似乎只将实证研究等同于量的研究,有的认为数字即可说明一切,分析相当少,有的甚至看不出统计数据从何而来,如杨昌英说“从统计数据看”,[25]但是文中却并未提到相应的数据。再如洗吉昌[26]不提如何设计操作实验,仅依靠二手资料就得出情绪阻碍英语学习的进程这个结论,使实证研究失去应有的意义,而且实证研究的采样范围较小,方式也较单一,只有高一虹、秦晓晴、文秋芳等做了跨地区的采样,华惠芳有条件对苏州地区三所大学和美国纽约地区三所大学抽样,却分析得不够彻底,如对比中美学生英语学习情况简表的语言表述过于概括,只用“较差”“好”“一般”等字眼,而且实验是如何进行的也未提及,最后给出的教学建议也只是经验随感式的话语。[27;28;2]由此看来,定量实验应建立在理解理论和研究对象基础上,采用先进完善的测试手段,系统收集数据,尝试长期跟踪调查,操作描述应规范化,分析总结应全面彻底,如此可以大大提升实证类研究价值。

第四,情感因素研究可进一步从内外两个角度丰富其研究内容。从向内的角度而言,情感现象包括情感动力、情感过程、情感状态和情感特征四个方面,可以进一步挖掘情感因素自身的研究内涵,如个别因素焦虑、抑制、性格的外向与内向、自尊、动机等。从向外的角度而言,研究内容可以扩大到教材、教学目标、师资培训和多媒体教辅手段等各个方面,也可以挖掘生生之间、师生之间的情感因素,包括移情、课堂交流、跨文化意识等。情感因素研究的主题应聚焦于人的心灵,重在所有人类的特质上面,包括爱、理性、良知、价值等。

英语教学中有关人的心理、情感等因素研究的深入必将带给教学实践以巨大冲击,因为语言完全是以人为中心的,人把自己的形象镌刻在语言之中,[29]所以有学者断言“语言就是人,人就是语言”。[30]无论教育侧重什么或者以什么方式传授人以知识,人的情感都是先于知识的,谁不注重情感,谁就不能真正懂得教育,[3]不知此为不明,不践行此为不智。近年来语言学及外语教学的研究重心正在从语言和外在物理世界转向人及人的世界,[31]转向后的意义是巨大的,这种意义与人的个体自由密切相关,它是把语言及其教学置于人的内心世界中的研究。

[参考文献]

[1]Stern,H.H.Fundamental Concepts of Language Teaching[M].Oxford:Oxford University Press,1983.

[2]陈玮.英语教学中情感因素研究的现状及展望[J].黄山学院学报,2008,(5).

[3]王初明.影响外语学习的两大因素与外语教学[J].外语界,2001,(6).

[4]束定芳,庄智象.现代外语教学——理论、实践与方法[M].上海:上海外语教育出版社,1996.

[5]Gardner,R. C. & W. E,Lambert. Attitudes and Motivation in Second Language Learning[C].Rowley,MA:Newbury House,1972.

[6]Brachfeld,O. Individual Psychology in the Learning of Languages[J].International Journal of Individual Psychology,1936,(2).

[7]Carroll,J.Twenty-five Years of Research on Foreign Language Aptitude[A].In Diller,K.(ed.).Individual Differences and Universals in Language Learning Aptitude[C].Rowley,Mass.:Newbury House,1981.

[8]Ellis,R. The Study of Second Language Acquisition[M].Oxford:Oxford University Press,1994.

[9]桂诗春.心理语言学[M].上海:上海教育出版社,1985.

[10]文卫平.外语学习积极情感背景模式[J].湘潭大学社会科学学报,2001,(12).

[11]Skehan,P.Individual Differences in Second Language Learning[J].SSLA,1991,(13).

[12]Oxford,R.Style,Strategy,and Aptitude:Connections for Language Learning[A].In Parry,T. and C. Stansfield (ed.). Language Aptitude Reconsidered[C].Englewood Cliffs,N. J.:Prentice Hall,1990.

[13]戴曼纯.情感因素及其界定——读J.Arnold (ed.)语言学习中的情感因素[J].外语教学与研究,2000,(11).

[14]武和平.九十年代外语/二语学习动机研究述略[J].外语教学与研究,2001,(3).

[15]文秋芳.英语学习者动机、观念、策略的变化规律与特点[J].外语教学与研究,2001,(2).

[16]高一虹,等.国内大学本科生英语学习动机类型[J].现代外语,2003,(1).

[17]高一虹,等.本科生英语学习动机强度与自我认同变化[J].外语与外语教学,2003,(5).

[18]李淑静,高一虹.研究生英语学习动机强度与自我认同变化[J].天津外国语学院学报,2003,(2).

[19]李淑静,高一虹.研究生英语学习动机考察[J].解放军外国语学院学报,2003,(2).

[20]戴运财.语言学能对二语习得的影响[J].外语教学与研究,2006,(6).

[21]刘龙根,胡开宝.影响外语听力理解的若干因素再探[J].外语与外语教学,2008,(5).

[22]姜菲,董洪学.外语水平参差班教学的激励策略[J].外语与外语教学,2008,(4).

[23]吴丁娥.外语教学与外语习得中的“输入”及“情感障碍”[J].外语与外语教学,2000,(6).

[24]Johnson,K. E. The Socio-cultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education[J]. TESOL QUARTERLY,2006,(49).

[25]杨昌英.情感在大学英语教学中的作用[J].湖南师范大学社会科学学报,2002,(11).

[26]冼吉昌.情感与语言学习[J].外语与外语教学,1999,(9).

[27]文秋芳,王立非.二语习得研究方法35年:回顾与思考[J].外国语,2004,(4).

[28]华惠芳.试论英语学习动机与策略的研究[J].外语界,1998,(3).

[29]李洪儒.试论语词层级上的说话人形象——语言哲学系列探索之一[J].外语学刊,2005,(5).

[30]李洪儒.意见命题意向谓词与命题的搭配——语言哲学系列探索之六[J].外语学刊,2007,(4).

[31]张兆林.当代大学生幸福观教育的有效策略[J].哈尔滨学院学报,2015,(2).

责任编辑:思动

[收稿日期]2015-10-19

[基金项目]国家级大学生创业训练项目,项目编号:201411305007;蚌埠学院人文社科项目,项目编号:2014SK06。

[作者简介]李晓燕(1975-),女,安徽蚌埠人,副教授,硕士,主要从事外语教学研究; 王婷婷(1980-),女,安徽蚌埠人,讲师,硕士,主要从事外语教学研究。

[文章编号]1004—5856(2015)07—0130—05

[中图分类号]G633.41

[文献标识码]A

doi:10.3969/j.issn.1004-5856.2016.07.030

On The Affective Factors Research in China’s ESL Teaching

LI Xiao-yan,WANG Ting-ting,GUO Meng-ru,ZHU Wen-jun

(Bengbu University,Bengbu 233000,China)

Abstract:The affective factors of ESL teaching in China are analyzed by using the data from CNKI in terms of the research trend,content and theoretical bases. The literature review on the research findings of this domain is evaluated.

Key words:ESL(English for second-language learners) teaching;affective factors;research evaluation