基于权变视角的企业组织结构演变研究

——以美的集团为例

2016-08-05李奕轩

● 李奕轩

基于权变视角的企业组织结构演变研究

——以美的集团为例

● 李奕轩

内容摘要在企业产生到不断发展的过程中,由于外部形势和内部条件的变化,企业的形态和组织结构也在逐渐演化。本文从权变理论的视角分析了企业组织结构的演变,并以美的集团为例,回顾了其根据外部环境和战略规划不断调整企业组织结构的四个阶段,即直线结构时期、直线职能结构时期、事业部制职能结构时期以及事业部制结构改造时期。在此基础上,以转型幅度最大的事业部制结构改造时期为重点,介绍了美的根据经济、技术、竞争等环境因素,以及品牌、盈利或规模等战略目标来调整企业组织结构的部门设置、职能体系和企业规模。最后,本文形成了企业必须根据外部环境和内部战略等要素,及时调整企业组织结构和管理模式以重新达到动态平衡等两点结论。

关 键 词权变理论 组织结构演变 战略转型 美的集团

李奕轩,电子科技大学成都学院经济与管理工程系讲师,公共管理硕士。电 子 邮 箱:forlari@163. com。

一、引言

从企业创立到不断发展的过程中,由于内部环境和外部环境的变化,企业的形态和组织结构也在逐渐演化。从短时期内看,为了保证企业运营和管理的效率,企业内部的组织结构是相对稳定的静态模式;从长期来看,包括企业内部的权力体系、沟通网络、关系模式的组织结构都在动态地发生改变。不同企业根据自身情况采取不同的组织结构模式,主要包括直线型组织结构、职能型组织结构、流程型组织结构和网络型组织结构等四种模式。任何落后或超前于组织实际情况的内部结构都将成为组织发展的桎梏。在组织外部环境不断变化、组织内部持续发展的过程中,企业的组织结构时常需要大大小小的调整,从与内外部环境的非平衡状态恢复平衡和契合的状态。用华为创始人兼总裁任正非的话说“企业不想被别人革命,就必须先革自己的命”(刘刚、程熙鎔,2015),为了使组织结构适应企业环境、服务于战略的实现,企业必须关注自身组织结构的演变。

权变理论强调组织与环境之间的平衡关系,是企业组织结构设计的核心理论(黄爱华、陆娟,2012)。然而,通过文献研读发现,目前对权变理论视角下探索企业组织结构的整个演变过程、分析中国企业如何成功实现组织结构变革的研究相对较少,因此,本研究通过选择典型案例,分析企业组织转型的过程,为中国企业的设计出适合组织发展的结构提供可供参考的思路,也对企业组织结构演变的理论做出一定的补充。综上,本研究提出以下研究问题:第一,企业的组织结构为何不断演变?第二,基于权变理论,企业的组织结构如何进行转变?

本研究结合权变理论的视角,选取家电行业中的美的集团有限公司(下文简称“美的”)来研究企业的组织结构演变。美的在1968年由何享健创立,并于1981年正式更名为“美的”。目前,美的拥有员工10.8万人,旗下涵盖美的、小天鹅、威灵等十多个品牌,主要产品包括数十种家电和家电配件产品,产品在全世界200多个国家和地区都有销售,企业年度收入达到千亿元以上。2014年“中国最有价值品牌”评选中,美的品牌价值名列全国第5位;2015年《财富》中国500强名录中,美的名列家电行业第一;2015年福布斯全球企业排行榜中,美的位居世界500强。在美的创立后的几十年内,随着经济形势和行业环境的变化,美的战略规划和组织结构经历了多次变化,是国内企业中战略和组织结构变革最为频繁的企业(宋旭琴、蓝海林,2006),因此具有非常丰富的研究价值。

二、权变理论与组织结构设计

(一)权变理论的内涵

权变理论又称为情境理论,是研究组织与环境关系的重要模型,二十世纪六、七十年代在美国出现。Lorch在六十年代首次提出权变方法(Contingency Approach),认为不存在普遍适用于任何时间、任何地点和任何企业的组织结构和管理模式,必须因时而变、因地制宜、因势而动。Kast和Rosenzweig(1985)认为,企业是由总系统和分系统组成,并且被可识别的环境或区别开来的整体。权变不仅体现在组织与环境的关系上,还体现在组织职能部门内部的关系上。组织应该在变化的情景中进行管理,寻找最适合组织发展的组织结构和管理模式(沈正宁、林嵩,2008)。每个组织的内部要素和外部环境条件都存在差异,因此,不存在普遍适用于所有组织及其所处情境的管理原则和制度。权变理论的内涵包括系统性、情境观和动态性三个方面(黄爱华、陆娟,2012)。系统性强调企业组织结构模式的内外部各种因素都是有机统一、密切联系的整体;情境观认为企业所采取的组织结构设计必须与其所在的组织情境相匹配;动态性强调企业的组织结构设计不是一劳永逸的,而是会随着管理情境的改变而动态演变。

(二)基于权变理论的组织结构演变

权变理论的核心问题在于,如何使企业的组织结构与管理情境达到最佳程度的匹配(沈正宁、林嵩,2008)。在具体的管理实践中,企业的组织结构、管理模式、技术手段需要由组织的内外部环境来决定(郭红兵、李继伟,2007),根据不同企业其的管理情境形成不同的组织结构模式。Lowrance和Lorsh(1967)提出,企业为了适应外部环境而分化成一个个小单位的程度称为分权度,企业协作和管理的统一程度称为集权度,企业的集权度和分权度是相对的概念,只有当集权度和分权度适应外部环境时,企业的组织结构才是最有效和最合理的。按照市场、工艺和产品特点可以将企业组织结构的集权程度划分为四种类型,即直线职能结构、职业部制结构、矩阵职能结构和总店控制结构。企业组织结构的分权和集权程度并没有好坏之分,而是必须根据组织外部环境和内部条件随机应变、灵活选用。

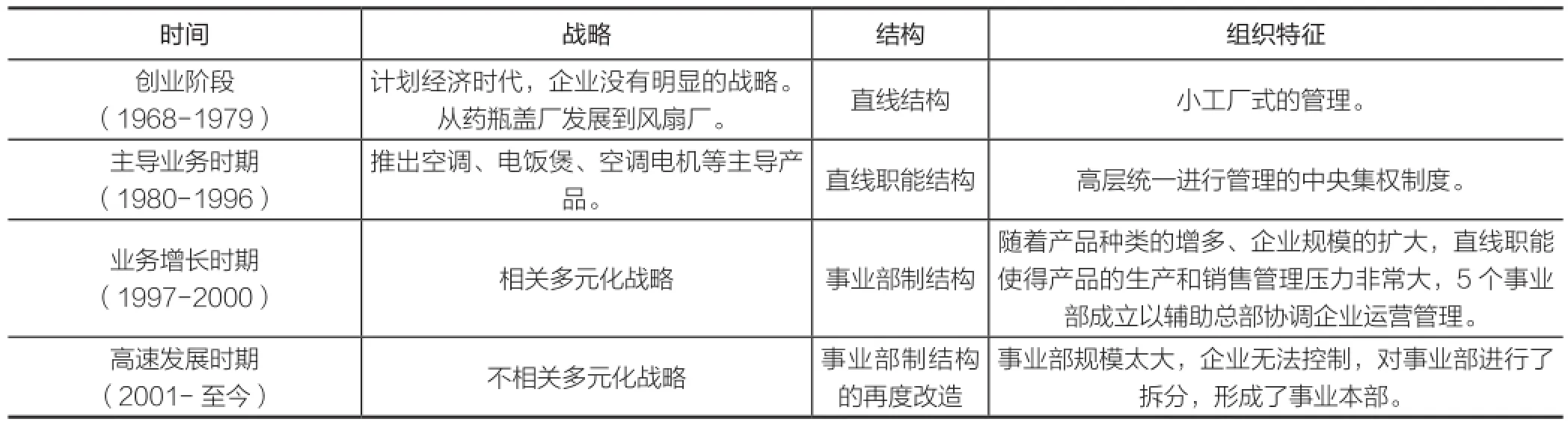

表 1 美的战略与组织结构变革

三、美的集团组织结构演变

从美的创立的几十年来,经历了非常频繁的组织结构变革。每一次组织转型,基本上都是和当时企业外部经济环境、内部战略规划相匹配的。

(一)美的组织结构的演变过程

美的企业组织结构变革的具体情况见表1。美的组织结构转型包括了四个阶段,即创业阶段、主导业务阶段、业务增长阶段和高速发展阶段,随着战略规划从没有明显战略、推出主导产品、相关多元化战略到不相关多元化战略的发展,美的的组织结构也经历了无明显组织结构、直线职能结构到事业部制结构的演变。

从美的组织结构变革的过程中可以看出,美的一直在顺应发展的需要做出相应的变化,试图寻找到最适合企业发展的战略,从变更主营产品、推出主导产品,再到相关多元化战略和进入客车、房地产、水电站建设等不相关多元化项目,美的一直在进行着战略调整。相应地,为了配合主体战略和外部环境的变化,美的企业组织形式也从松散无形式、直线智能结构、事业部制结构发展到事业部制改造结构,对下属企业部门进行不断的合并或拆分,使得组织结构有利于企业经营。在美的的企业特征方面,可以看到,“革自己的命”存在于美的的企业基因中。

在美的的小工厂时期,企业处于起步阶段,组织结构较为简单,企业内部尚未出现职能分工和进行分工合作的职能部门,因此采用直线结构进行垂直、灵活的管理。企业领导者处于直线职能结构的顶端(见图1),此时企业内部决策往往由领导者直接做出,领导者的能力决定了企业的发展前景。在直线结构下,美的领导者高度集权,能够对企业“一竿子管到底”,对市场的反应非常灵敏,但企业对外扩张的速度和规模却遭到了限制,同时领导者的权力和责任太大,非常容易造成决策失误。随着美的的进一步发展,原有的直线结构演变成了直线职能结构,在对企业进行垂直管理的同时,加入了职能部门、职位等级及其相互之间的分工协作,权力被逐渐下放给了职能机构,美的建立了初步的企业职能体系和管理制度(见图2)。

图 1 直线结构

图 2 直线职能结构

随着美的的发展壮大,横向的职能部门和纵向的职位不断增加,原有的直线职能结构已经不能适应企业的多元化产品、庞大的员工队伍和日益增长的企业规模了。为了提高企业对市场的反应速度,增强企业的运行和管理效率,此时的美的将直线职能结构又调整为事业部制结构(见图3),在组织内部设立能够独立核算、自负盈亏的事业部,领导者管理事业部,事业部运营着企业的一个或几个产品领域,领导者权力进一步下放。

图 3 事业部制职能结构

在实行事业部制职能结构之后,美的依靠这种高效的组织架构快速扩张。然而,过去中国的家电行业处于大规模、低成本的模式中,做到一定的规模才对上下游拥有话语权,才可以获得较大的市场份额。简言之,只有低成本,才有竞争力。过去中国市场也提供了这种大规模、低成本模式的基础。但从2010年开始,美的集团规模过千亿之后突如其来地面临了行业寒冬,旗下主要的企业——美的电器的业绩尤其出现了大幅度下滑。一直采取高速扩张战略的美的发现,未来不可能再依靠这种模式了,高速扩张战略已经不再适合企业发展,因为这一模式是建立在低要素价格的低成本基础上,而并非由效率驱动的低成本。习惯于根据外部环境变化和企业战略规划改变组织结构的美的,选择了一场空前的大变革,对事业部制职能结构进行进一步的改造,使得其更适合于美的的管理情境。由于这次事业部制职能结构改造具有较大的参考意义和借鉴价值,因此本文下面着重从外部环境的变化、战略规划的变革和组织结构的转型三个方面来探究美的第四阶段的组织结构转型。

(二)外部环境的变化

1. 经济新常态的出现

在2015年,美的感受到了中国经济带来的挑战。在经济增长方面,由于更加关注经济的增长质量而非增长速度,未来中国经历高速增长的可能性非常小,中国的GDP增长率将回到个位数,企业的经营思路需要根据经济情况做出及时调整。同时,家电行业饱和的市场份额以及供应紧张的原材料表明行业的经营和竞争环境已经非常恶劣。另外,在全球白色家电竞争格局方面,惠而浦公司(Whirlpool Corporation)、伊莱克斯公司(Electrolux)、三星公司(Samsung)、LG公司和西门子公司(Siemens)形成了全球家电业“2+3”的竞争格局,对中国企业形成了很强的压制力量。面对这些挑战,美的开始改变依靠低成本、大规模扩张的战略,寻求以高质量和缩减企业规模的战略摆脱企业瓶颈期。

2. 移动互联网的兴起

从移动互联网对行业格局的改变来看,平台化将是未来行业的发展趋势,电商、物流和售后服务将陆续趋于平台化(刘向东,2014)。移动互联网对家电业的冲击从技术、方法和工具层面逐渐渗透到最核心的产品设计和思维层面,使得家电产业的界限变得模糊。为了应对移动互联网的兴起,美的将所有管理流程由计算机控制直接改成了在手机端控制。未来的市场方面,美的也在打造电商和物流平台,专门成立电商公司,统一后台数据,包括商品系统、库存系统、物流系统。美的还设立了安得物流系统,对物流进行了很大的投入,对小家电已实现了24小时全天候配送,供应链效率非常高。

3. 全球化经营的趋势

目前,全球化经营已经成为企业发展壮大的必然选择,是企业战略的重要组成部分。美的出口产品带来的收入高达数十亿美元。美的的产品中有1/3在海外的企业工厂中制造,这部分是美的自有品牌,只在国外市场销售;1/3是在中国的工厂中制造,这部分是美的的自主品牌或由美的进行自主设计;最后1/3是美的为出口国外代工生产的产品。美的正在加大力度布局海外市场,在新兴市场采取收购战略,并投入自有品牌;在成熟市场设立研发中心,加快新产品的研发速度,为冰箱、洗碗机等产品在2017年登陆市场做好准备。依靠450亿元现金的资本实力、创新能力以及基于效率的成本优势,美的在未来可以实现全球化经营,产品远销世界各地。

(三)战略规划的变革

1. 规模和利润同步发展

过去,美的强调企业发展的重点是“规模增长”,为了在家电市场获得更多份额、赢得更多消费者的青睐,美的主打低价格战略。虽然美的的市场占有率很高,部分产品在全球市场占有率高达30%,但利润空间被大大压缩,规模和利润没有得到同步增长。2011年上半年,美的的销售收入同比增长59%,而同期净利润增长只有13.7%,归属于母公司的净利率则只有3.18%,同比甚至下滑了1.27%。同时,美的过高的人员和原材料成本也进一步压缩了利润空间,成本压力迫使美的寻求战略转型,实现规模和利润的同步发展。

2. 提升品牌定位和溢价能力

2011年,美的提出了精品工程项目,希望通过增强产品质量来提升产品品质,升级产品现有结构,提升品牌定位和产品溢价能力。过去,与质量相比,美的更看重的是企业规模和产品的市场占有率,因此常用的做法是积极扩建生产基地、购买生产设备和迅速扩张产能。在中国家电行业产能过剩后,美的不得不通过提高产品品质、降低产品损耗来实现战略转型。管理层和员工为适应新战略花费了大半年时间琢磨如何认识质量战略意义、转化发展思路并落实执行战略。现在,美的提出了“333战略”,即用三年时间做好产品、提升产量;用三年时间做到中国家电行业领导者的地位;用三年时间在全球家电市场中占有一席之地,通过“333战略”提升美的的品牌定位和溢价能力。

(四)组织结构的转型

为了配合企业外部环境的变动和战略规划的转型,美的还在组织结构上做出了事业部分拆、集团整体上市和削减集团规模等变革举措。

1. 事业部分拆

采用事业部制职能结构的美的有非常多的管理层级,不包括管理部门的经营主体就有集团总部、二级集团、事业部和产品公司四个层级,每个层级都有自己的职能部门管理,相对独立地管理着运营、财务、资产和品牌,整个集团的组织规模非常庞大。较多的组织层级和经营主体使得美的的企业文化不甚突出,内部资源整合较为困难,事业部和职能部门之间的事务难以协调。随着何享健卸任,美的集团宣布实施组织结构转型,使集团结构趋于扁平化,撤销集团下面的四大二级集团——美的地产、美的电器、日用家电集团、机电集团,四大集团的原有职能归属集团总部和下属产品事业部,制冷、二级集团的部分资产进行打包。美的进行事业部分拆将为集团的整体上市做好准备。

2. 集团整体上市

为了解决由过度分权带来的问题,美的在职业经理人“交接班”的同时,展开了集团整体上市行动。2013年,撤销四大二级集团后的美的进行了整体上市。在产权方面,美的的产权结构变得非常清晰,进一步巩固了集团总部对事业部的控制力,美的核心高管获得了0.58%-2.1%不等的股权,何享健家族、投资者和高管团队构成了多元化的股权结构和利益共同体。在经营方面,有利于集团内部财务、采购部、生产、销售、仓储等资源的共享,使得内部上市公司与非上市公司的业务关系变得清晰。美的的股东也能够更全面地了解企业的经营状况和财务状况,提高了美的在资本市场的价值,使得美的更加受到机构和个人投资者的青睐。

3. 削减集团规模

美的变革的主体思路,是从强调规模变为强调产品,突出产品的三大能力——品质能力、结构能力和创新能力。美的将主导业务集中在白电产业,并坚决退出其他产业,清理了一系列产品线和渠道商,裁减了1/3的员工,关闭和卖掉了一批产业园区。例如,在美的集团规模达到高峰的2011年,美的已经建立起包括70多种小家电的国内最全的产品线,员工和管理人员总数接近22.5万人。2012年,美的电器产品型号从2.2万下降到1.5万种,亏损和利润贡献率低的产品线都被关闭。2014年,美的的员工和管理层缩减到了14.5万人。家电下乡政策后期,每县都设置代理商导致代理商冗余情况严重,美的由此将渠道整合为五个大县设置一名代理。这样的规模“减法”虽然有利于快速的企业战略转型,但是遭到了产业园、产品线、工厂和工人的反对。

因此,在提出改革后的2012年,美的遭遇了产能削弱、销售遇阻、旺季缺工、淡季动荡额度情况,最困难的时候工厂平均开工率不到50%,资产大量闲置,为美的带来了大量的成本耗费。2012年美的的营业收入仅有2016.5亿元,同比下降27%,利润仅为34.77亿元,同比下降6.3%。但是,战略转型的总体方向是正确的,因此,2014年美的的收入和净利能够再次创下新高。相比2011年,尽管美的的员工总数减少了1/3,但是利润水平却极大提升,资产结构也得到了优化。美的不再依靠低要素成本占有市场份额,而是依靠效率的提升来创造企业绩效。

四、结论与讨论

本研究回顾了权变理论视角下,企业的组织结构根据外部环境和内部条件转变的不断演化,权变理论强调企业的组织结构必须与管理情景达到最佳的匹配状态。在此基础上,本文以组织结构变动频繁的美的集团为例,总结了美的集团在四个时期的组织结构类型,勾画出美的集团的组织结构随着外部环境和内部战略规划不断演变的过程,分析了美的在组织结转变的过程中可以采取的措施。本研究主要形成了以下两点结论:

一是在经济发展出现新的态势,企业外部环境出现动态变化,内部战略产生变更时,根据权变理论,企业的组织结构无法再保持相对静态,必须及时调整企业组织结构和管理模式,以适应新的外部环境和内部战略规划,重新达到一种动态平衡。二是在企业进行组织结构设计时,可以参照经济、技术、竞争等环境因素,以及品牌、盈利或规模等战略目标来调整企业组织结构的部门设置、职能体系和企业规模。

本研究具有一定的实践价值,有助于中国企业更好地把握住这个变革、创新的时代。何享健曾说过“弱化和退化的企业机制比一亿元的投资失误更致命”。因此,企业在面对外部环境变化、内部战略转型时,只有在组织结构上做到灵活应变、动态调整,才不会被组织形态所限制,才能够更好地把握时代和发展的机遇。做到了外部形势、战略规划和组织结构的匹配,企业才能够生存下去并不断发展。在转型中,美的唯一不变的就是变,“与其由别人来颠覆我们,还不如我们自己先颠覆自己”,即使采取“壮士断腕”般的全面而彻底的改革,重塑集权与分权的权力体系,也必须让企业的组织结构和管理模式更好地为企业发展服务。

参考文献

1.陈筱彦、舒小豪:《基于竞争对抗模型的企业竞争战略分析——以格兰仕与美的市场竞争为例》,载《生产力研究》,2008年第6期,第80-83页。

2.方家平:《美的集团的通路变革》,载《区域经济评论》,2002年第1期,第46-47页。

3.郭红兵、李继伟:《全面开放后我国商业银行风险管理的组织结构设计——基于权变理论的研究视角》,载《金融理论与实践》,2007年第7期,第23-26页。

4.黄爱华、陆娟:《基于权变理论的战略人力资源管理体系》,载《中国人力资源开发》,2012年第1期,第31-35页。

6.刘向东:《移动零售下的全渠道商业模式选择》,载《北京工商大学学报(社会科学版)》,2014年第3期,第13-17页。

7.刘祯:《从美的看企业平衡成长》,载《企业管理》,2013年第8期,第50-52页。

8.沈正宁、林嵩:《基于权变理论的组织结构设计研究》,载《生产力研究》,2008年第14期,第15-16页。

9.宋旭琴、蓝海林:《结构与战略同行》,载《企业管理》,2006年第7期,第63-66页。

10.杨雷:《民营企业管理机制运作实效研究——对美的集团管理机制的s调查案例》,载《南开管理评论》,2005年第5期,第93-98页。

12.张占斌:《中国经济新常态的趋势性特征及政策取向》,载《国家行政学院学报》,2015年第1期,第15-20页。

13.周丹:《企业集团组织结构的演变》,载《商场现代化》,2007年第5期,第60-61页。

14.祝继高、王春飞:《大股东能有效控制管理层吗?——基于国美电器控制权争夺的案例研究》,载《管理世界》,2012年第4期,第138-152页。

15.Kast F E, Rosenzweig J E. Organization and Management: A Systems and Contingency Approach. (4th ed.) McGraw-Hill, New York, 1985.

16.Lawrence P. R., Lorsch J. W. Organization and Environment. Boston: Harvard Business Press, 1967.

■责编/李朋波 Tel:010-88383907 E-mail:lpbup@sina.com

A Study of Organization Structure Evolution Based on Contingency Theory——A Case Study Based on Midea

Li Yixuan

(Department of Economics and Management Engineering,ChengDu College Of University Of Electronic Science and Technology Of China)

Abstract:As firms come into being and continue developing, their formations and organization structures gradually evolve because of changes occurring in outside environment and inside conditions. This paper analyzes how firm organizational structures evolve from the contingency perspective, takes the example of Midea,and reviews its four periods of organizational structures transformations——linear structure period, linear function structure period, business unit function structure period, and business unit function structure transformation period——according to outside environments and strategic objectives. Based on this, we introduce the fourth period featured by the largest transformation, when Midea adjusted its departments,function systems, and firm sizes in line with economic, technological and competition environments, as well as brand, profit and size strategies. At last, we come up to the conclusions that firms should adjust organizational structures and managing patterns to achieve new balance with outside environment and inside strategies.

Key Words:Contingency Theory; Organization Structure Evolution; Strategic Transformation; Midea