西北连片特困地区课堂教学现状的调查研究

——以甘肃H县为例

2016-08-02杜军

杜 军

西北连片特困地区课堂教学现状的调查研究

——以甘肃H县为例

杜军

摘要:采用“中小学课堂教学问卷”对西北连片特困区中最具代表性的H县17所中小学500名教师和30位校长进行了调查。结果发现:教师对新教学理念的认同度不高,教学实践中难以发挥现代教学技术的优势,职业倦怠情况比较严重,学生的课堂学习效果不是很理想。针对这些问题从教师、学生、教学资源等方面进行了分析,提出了更新教学理念,发挥学生主体性作用,优化课堂氛围等建议。

关键词:西北连片特困地区;课堂教学;调查研究

一、引言

学校教育以教学为中心,课堂教学是教学的主渠道。[1]课堂教学因为其规范性、普遍性、操作性、灵活性等因素,是反映一个学校的自主发展性的主要平台,亦是彰显学校自我发展状况的最好注释。以甘肃省H县为代表的西北连片特困地区近年来在国家的教育扶贫政策支持下,学校硬件设施得到了明显提升,学校的办学条件有了极大地改观。然而,教育发展规律告诉我们,一流的教育质量并非与一流的教育教学环境成正比;教育投入的增加也并不意味着学校内部教学质量的整体改善。其中,课堂教学质量是否得到了有效改善在一定程度上反映着一个地区学校教育的发展水平,同时也反映着能否培养出在当代社会中主动健康发展的一代新人[2],但有关这一地区课堂教学现状的情况一直不得而知,因此有必要对此做一调查,以便让我们知道西北连片特困地区学校在“硬件”设施不断得到改善的同时, “软件”是否得到了及时更新与升级、课堂教学质量是否得到了有效提升、学校自我发展的活力是否得到了有效释放。

二、研究方法

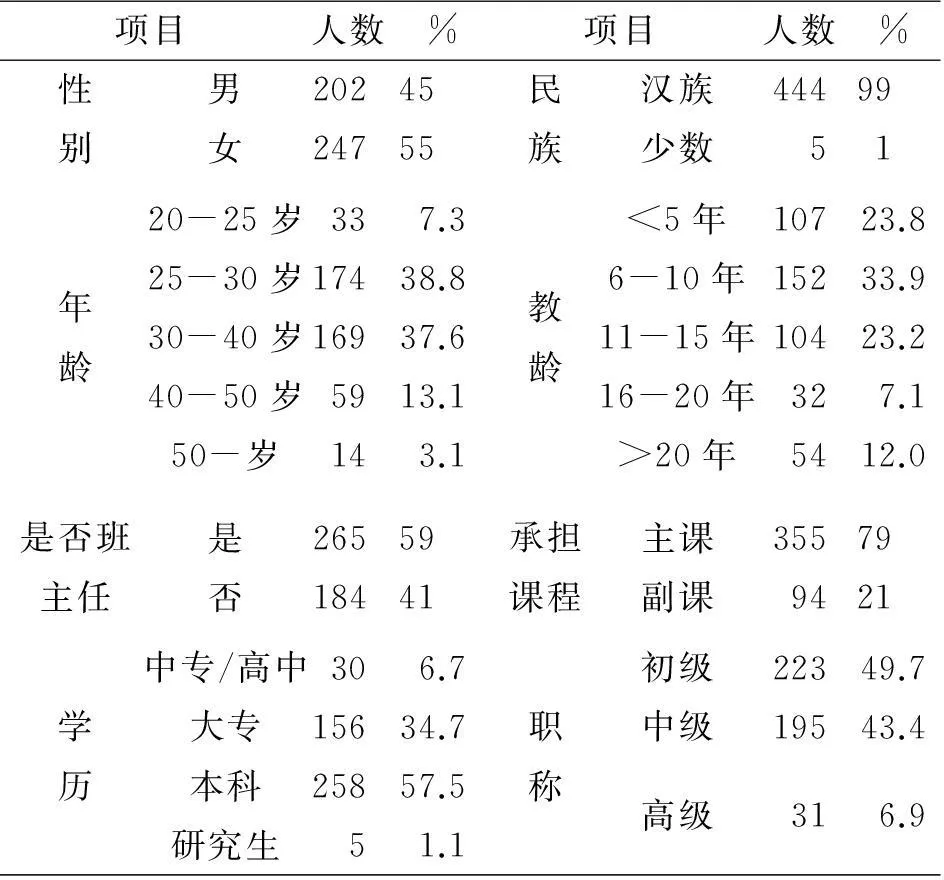

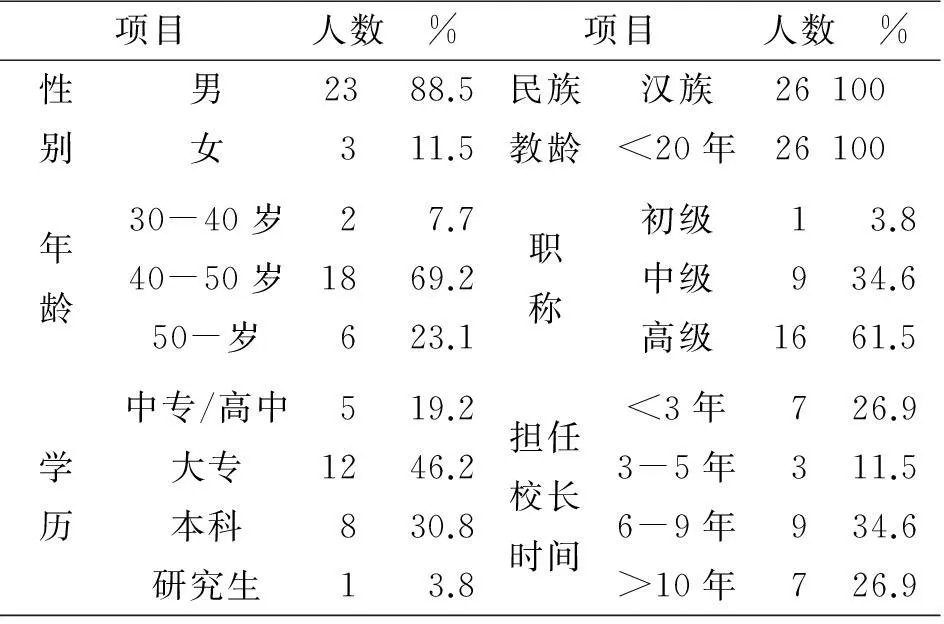

本次调查主要采用了问卷调查法和访谈法。根据学校所在的地理位置、发展规模、不同类型等因素采用了分层抽样法,选取了17所学校作为学校样本,在选取的学校随机选取了部分教师作为研究样本。样本具体分布形式如表1和表2所示。本次调查共发放校长问卷30 份,回收有效问卷26 份,有效率为87%;发放教师问卷500 份,回收有效问卷487份,有效率为97.4%;剔除部分内容不详问卷,共获得完全有效问卷449份,有效率为90%。就每种问卷调查的信度而言,克龙巴赫信度系数(Cronbach’ s Alpha)检验发现,校长问卷信度系数为0.661,教师问卷信度系数为0.782。

表1. 教师调研样本分布

表2. 校长调研样本分布

三、课堂教学现状分析

课堂教学涉及的内容比较多,本次调查主要从课堂教学理念、课堂教学中存在的问题、课堂教学中教师的职业倦怠情况等方面进行了调查分析。

(一)课堂教学理念

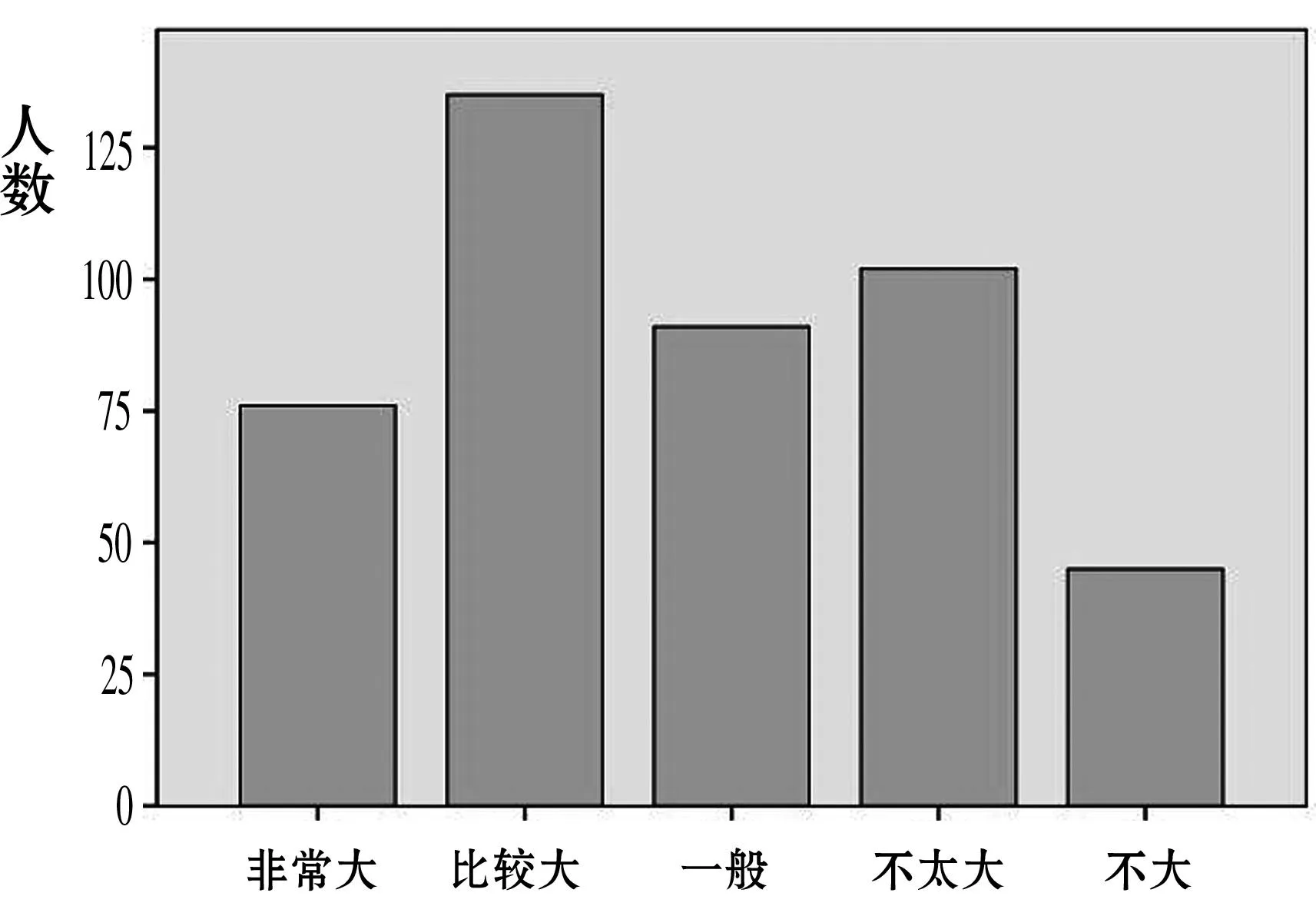

教师是课堂教学的组织者、设计者,在课堂教学中引导、支持、帮助学生学习。因此,教师的教学理念与教学实践能力对学生课堂学习的效果具有重要影响。新课程改革在全国开展多年后取得了一定的成效。我们就关于新课程改革有关问题在这一地区做了调查,发现:课程改革的实施困难比较大,如图1所示。这和其他地区的情况差异比较明显,尤其和东部地区相比,教师在这方面的认识比较滞后,对教学改革的接受度比较低,多半教师认为课程改革在学校实施的难度比较大。

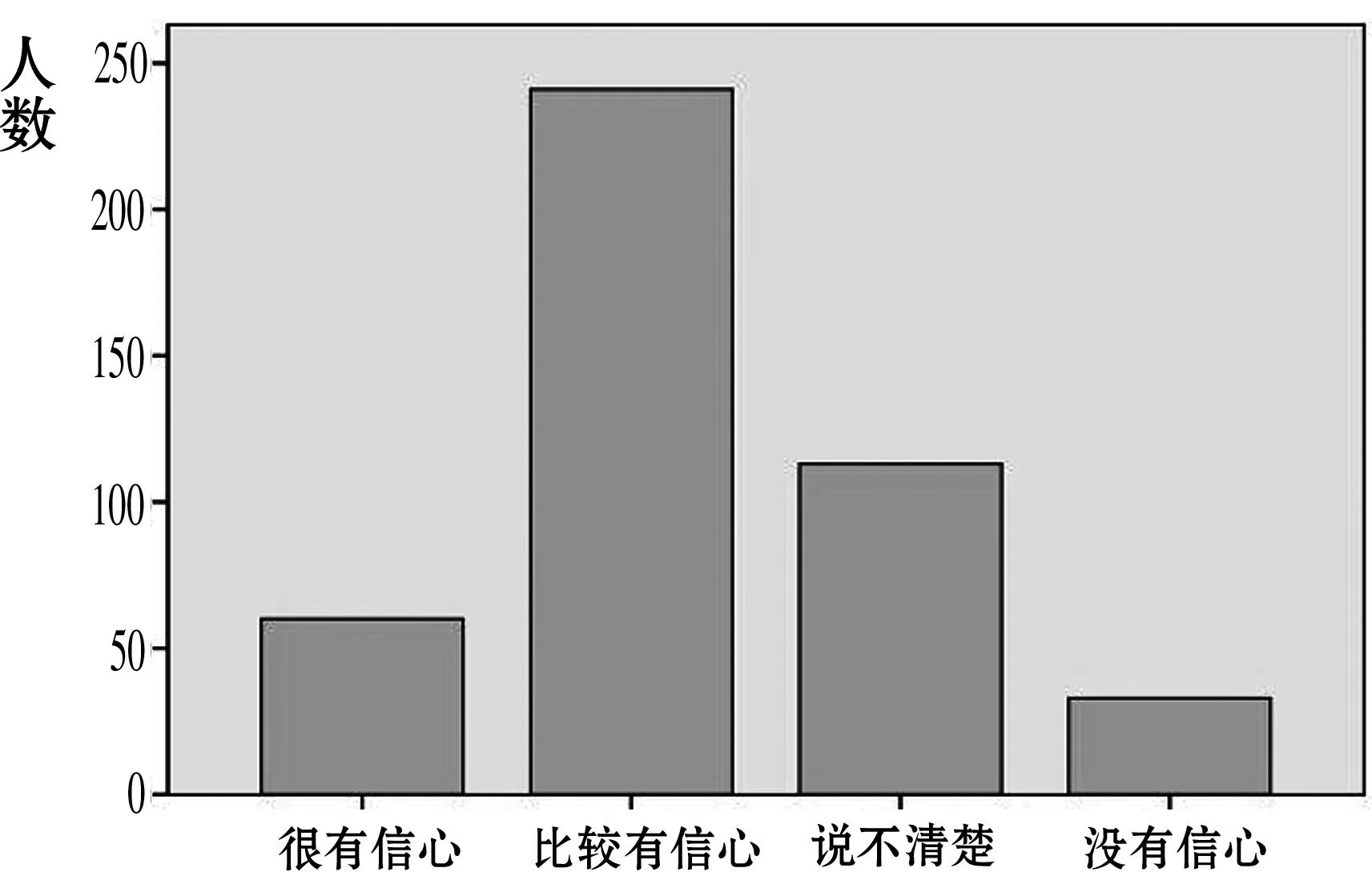

虽然有一大半教师认为新课程改革的难度比较大,但仍然对新课程的实施比较有信心,如图2所示。这说明虽然教师并不是十分清楚具体该怎么样去实施新课改,但对于现行的教学模式大都并不满意,认为有必要对其进行改革。

图1 课程改革在学校实施的困难程度调查

图2 教师对课堂改革的信心程度调查

进一步研究还发现,教师对课程改革难度的认识深度与变革课堂教学的信心呈显著负相关,即对课程改革认识的越深刻,其信心越小。虽然身处偏远地区,但也不乏有对教育事业深刻思考的一线教师,在后期的访谈中我们发现有个别教师对课程改革中可能遇到的各种问题的认识超出了我们的预期。

(二)课堂教学中存在的问题

问卷调查发现,教师认为课堂教学中存在的问题由高到低依次为:学生学习习惯差、教学设施设备不足、后进生转化困难、学生的学习方法与学习能力欠缺、教学设施设备有效利用率低、新教育教学理念难以实际运用。最不认同的问题由高到低依次为:教师课堂管理能力不足、教学内容的处理(教学重点、难点)困难、教师间的合作效果不理想、教学方法难以灵活运用、教师的自我认识和能力不足,如表3所示。显然,在教师的眼里,课堂教学中的问题主要来自两方面,一方面来自学生,另一方面来自学校的硬件建设,很少反思自己的教学能力与水平。通过对校长的访谈发现,教师在教学中存在的主要问题由高到低依次为:教师教学水平低、课堂管理能力不足、教学方法难以灵活运用、教师间的合作效果不理想、教学内容的处理(教学重点、难点)困难。

表3. 课堂教学中存在的问题调查

后期的访谈中教师认为,课堂教学中最大的、最主要的问题是学生的问题。如:学生基础差,没有自觉学习的意识,学习习惯不好,部分学生厌学思想严重,周围的环境对学生价值观的影响比较大;学生的知识面狭窄,课外知识少;学生的两级分化现象明显等。虽然教师也承认自己在教育教学中存在一定的问题,但他们对这些问题的描述程度明显比前者轻了许多。通过归纳总结我们发现,教学中存在的问题主要表现在以下三个方面:一是教师的教学水平不高,教学理念陈旧,对教学过程中教师和学生的角色定位不够准确;二是教师课堂教学形式单一,不愿意尝试新的教学方法;三是不能很好地体现学生的主体性,很少关注到学生的个体差异并根据学生的身心发展特点进行因材施教。

(三)课堂教学中的职业倦怠

调查发现,特困区教师的职业倦怠情况不容忽视。得不到社会的认可与尊重、工作的强度高、较低的酬薪、不公平感是教师产生职业倦怠的主要原因。在访谈中了解到,教师的工作量大、加班加点没有报酬、评价过于量化、领导带头作用差、与提高教学无关的活动多等方面影响教师教学积极性,是教师产生职业倦怠的重要因素。对教师工作压力的调查结果如图3所示。在这种高强度的工作压力和倦怠情绪影响下教师的身心健康也受到了很大的影响,有将近三分之一的教师认为自己的身心健康状况不够良好,如图4所示。这一情况应该引起我们的高度重视。

图3 教师的工作压力

图4 教师的身心健康

四、影响课堂教学效果的相关因素分析

影响课堂教学的因素是多方面的,但就构成课堂教学的要素而言,教师、学生和一些质性教学资源是这些课堂教学影响因素中最为关键的核心点,因此有必要对其进行分析。

(一)教师

调查发现,72%以上的教师对自己的教育教学很有信心,90%的教师认为自己现有的专业知识和能力完全可以胜任教学工作。绝大部分教师对自己的专业能力比较有信心这当然是件好事,但从中也能看出大部分教师可能低估了教学的难度,现代课堂教学不只是一种简单的课堂管理,它是教师的教和学生的学构成的一个有机整体, 是教师有计划、 有目的地创设教学情境、促进学生发展的过程。[3]它要求教师要充分理解学生的认知过程和个性特点,尊重学生的个体差异,清楚自己在教学过程中扮演的组织者和引导者的角色特点。现代教师已经不再是对知识进行搬运的教书匠,而是要有与时俱进的专业认识和专业思维,随时更新自己的教育理念,对教师、学生和教学过程都要有新的认识,要有充分地迎接各种“动态变化”的心理准备,而不是固守在“静态”的既有模式中简单重复。从我们对H县的调查中可以看出,西北连片特困区教师在对自己的角色定位上显然和现代的教学理念之间存在着一定的差距,因此对这些地区的教师进行职后培训,提高教师的专业认识就显得极为紧迫。

(二)学生

学生是教学活动中的主体,课堂教学中应充分体现学生的主体性。学生的认知、情感等差异在课堂教学过程中都应被重视、被发展。从调查中我们可以看出,H县的学生因为贫困等原因,其知识面和视野都比较有限,再加上长期以来接受的教学过程都是被动接受式的,这也就注定他们的学习将难以发挥其自身的主动性,由此而产生的自觉学习意识差、厌学等现象也就不足为怪了。

满足于管理本身而不顾及教育,这种管理乃是对心灵的压迫。[4](P212)现代教育理论告诉我们,学生的学习绝对不是被动的接受,而是自己对各种新的信息在自己已有认知体系中的建构,而这种建构都是个体化的,无法用同一模式来衡量,因此要尊重、相信学生的自我知识建构能力。当下,网络让人们获取信息变得方便而快捷,青少年对信息的获取能力往往比教师强,他们所掌握的很多信息可能是教师所不知道的,因此,当下的学习与其说是教师对学生的教育,不如说是教师和学生在教学合作中的共同成长。这就要求教师放下“架子”,接受、鼓励学生自己获得知识,并在同学间相互交流,教师的作用就是让这种交流变得有序、有效。正如陈瑞生所言:课堂教学就是要让学生“在知识上表现为学会, 在能力上表现为会学,在情感上表现为学得有趣”。[5]当然,由此而产生的教学评价体系自然也要发生变化,因为课堂教学评价是提高课堂教学质量的关键环节,是促进教师专业发展、保障育人目标顺利实现的重要手段[6],所以课堂教学评价就要从以前的以评教师的“教”为主转化到以评学生的“学”为主。

(三)质性教学资源

质性教学资源是课堂教学效果的潜在保证,包括教师的职后培训、学校的教研活动、骨干教师的榜样示范、校长的办学理念等。

教师的专业成长从时间跨度上来说可以分为两大部分,即职前的师范教育和职后的培训。职前的师范教育相对来说比较规范,效果也得到了社会的认可,但有序化的教师职后培训在我国的起步相对较晚,这就造成大量在岗教师的专业停滞,有的教师执教以来用着同一本教案,讲着同样的内容,固守着同样的教学思想,专业生命几近枯竭。这种情况在西北连片特困区表现得比较突出,虽然随着以“国培计划”等为标志的教师职后培训政策的出台让这种情况得到了改善,但因“欠账”太多,教师培训的后期效应还没有得到体现。

学校日常的教研活动是提升教师专业能力的有效途径,它能让教师对教学活动中出现的问题和对当前教育的看法等得到及时的沟通,教学能力得到相互促进,但这种基本的教学环节在偏远落后地区基本上流于形式,它的价值和作用得不到有效体现。调查发现,样本学校开展的教研活动形式比较单一,很多活动的效果都比较一般,原因主要有以下几个方面:缺乏必要的资金及物质条件支持;教师参与教育研究活动的观念不强、能力有限;教师参加教学研究活动时间不足;教育研究活动流于形式,教研缺乏专业引领,教师教研的积极性不高;学校教研激励机制不够健全等。除此之外,很多教师对校本教研的价值还认识不足。

骨干教师是教师队伍的中坚力量,因为其对教育事业的热爱,教学技能的娴熟,对新的教育理念的认同等,本应成为大家的榜样,但在偏远落后地区教师们更多地把它看成了一种荣誉称号,失去了它本应具有的作用。所谓骨干教师专业引领在这些地区就是上示范课,课题研究的引领作用比较弱,因为骨干教师自己对课题研究的程序、方法也不是很清楚。另外,在骨干教师的遴选机制上也存在一定的问题,导致部分教师不太满意。

“一个好校长就是一个好学校”,这句话不无道理,校长的办学理念,职业精神,管理能力对一个学校的发展至关重要。访谈发现,为了支持教师的专业发展,校长在变革学校管理方式方面力度最大,其次由高到低依次为加强校际合作、帮助教师改进教学方法等,但对外出培训考虑得比较少,因为校长认为自己没有财权也没有人权,派不出去教师。对于学校管理工作,多数校长对自己充满信心。在工作中关注教师的发展,为教师树立榜样;关注学生的全面发展,为学生创造优质的学习条件;聚焦课堂,提升教师教学水平。从调查中我们可以看出,虽然校长们在对学校发展和教育本身的思考比较多,也在尽力而为,但受制于经济和管理方面的限制,校长对学校发展的作用也得不到充分地发挥。

五、建议

从本次调查结果及其影响因素的分析中,我们可以看出教学理念的滞后、学生主体性作用难以体现、课堂氛围固化是西北连片特困地区课堂教学中存在的主要问题,因此,我们也应从这些方面思考如何有效提升这一地区课堂教学的质量。

(一)提升教学理念

教学理念是教师施展自己教学技能的前提和方向,在当下信息瞬息万变的时期,课堂不是超然的世外桃源,教学也不是传授与接受的简单交往,而且在人们预设的有效教学目标的追求中还可能会生成许多超乎预设、逆乎所求的结果。[1]因此,更新教学理念,优化教学模式,提升教学效果已成为教学的基本要求。学习新的教学理念,并在实践中灵活应用,这不仅要求教师要有良好的职业操守,更要具有一定的教育智慧。教师只有及时了解最新的教育理念和前沿的教育实践动态,及时建构自己的教学思想,才能形成体现个人智慧的教学思想和教学风格,教学效果也才能得以体现。西北连片特困地区由于教育投入有限,教师的专业发展受到了很大限制,地区间的校际交流及教师间的教学交流难以开展,教师的教学视野因此也难以扩展。要打破这一地区教师专业发展瓶颈,必须要采取以“国培计划”为代表的职业培训和东西部地区间的教师交流等方式大力提升教师的教学理念,只有如此,才能从根本上保证课堂的生命力。

(二)发挥学生主体性作用

学生是课堂的主体,教学的整个过程离不开学生的参与,要设计促进学生全面而有个性发展的课堂教学目标[7],教师只是扮演一个引导者、组织者的角色,学生在课堂教学过程中知识是否有所增加、心智是否有所提高、对外部信息是否能够很好地进行自我建构才是课堂的灵魂所在。传统的课堂教学往往是以教师的讲授为主,但这并不影响学生主体性的体现,只是在讲授过程中一定要从学生的角度思考问题,及时发现并鼓励学生以自己的方式对问题进行解决,引导学生间的相互交流,最终让每个学生都能把课堂知识很好地融入到自己的认知体系中去。学生主体性的发挥绝不是要局限于某种既有的教学模式,而是要把“以学生为主”的这一观念深入到每一个教师心中,它不拘泥于任何形式,课堂教学的每一个细节中都会有所体现,关键看教师对它的认识是否到位。如果学生的主体性能在课堂教学中得到有效彰显,那教学一定会变得丰富多彩。

(三)优化课堂氛围

课堂氛围是在课堂教学过程中组织者和参与者之间相互形成的一种情绪气氛,众所周知,情绪对认知具有重要影响,情绪良好有助于认知机能的提高,情绪不良则会抑制认知能力。这就要求我们在课堂组织过程中一定要形成民主、轻松、活跃的课堂氛围,回归目标明确、方法高效、过程简洁、感觉自然的课堂教学本真状态。[8]虽然这种民主式的课堂管理形式相比权威专制式的课堂管理形式更加难以驾驭,但这也正是教师个人教学能力的一个重要体现。我们发现越是教师专业水平比较高的教师越倾向于民主式的教学,相反专业能力弱一点的教师往往比较喜欢简单而有效的权威专制式的教学管理方式,但这恰恰限制了学生的个性发展,甚至扭曲了学生的认知过程。因此有必要提倡民主式教学,充分尊重、相信学生的认知能力,发挥学生的主体性,调动学生的积极情绪,让学生在课堂教学中快乐学习,形成良好的课堂氛围,促进教学效果的提升。

课堂教学是教师施展自己教学技能、学生健康成长的“主阵地”, 当前我们需要反思课堂教学改革研究与实践的现状,努力从繁杂的现象中汲取营养,正本清源,在突破、超越的基础上,形成具有质性更新意义上的新系统、新秩序[9],提升课堂效率,让更多的学生受益。因此加强教师专业发展,更新教学理念,增加教学投入就成为西北连片特困地区课堂教学水平提升的当务之急,只有这些问题得到有效改善,才能从根本上推动这一地区教育事业的有效发展。

参考文献:

[1] 杨启亮.课堂教学有效性的几个基础问题[J].教育发展研究,2012(8).

[2] 王明娣,王鉴.论叶澜先生的课堂教学论思想[J].西北师范大学学报(社会科学版),2015(1).

[3] 林崇德, 胡卫平.思维型课堂教学的理论与实践[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010(1).

[4] 赫尔巴特.赫尔巴特文集(3)( 教育学卷一)[M].杭州: 浙江教育出版社,2002.

[5] 陈瑞生.课堂教学有效性的问题、诊断与矫正[J].教育探索,2010(1).

[6] 郝志军.中小学课堂教学评价的反思与建构[J].教育研究,2015(2).

[7] 刘志军,张红霞.生命化课堂教学的实践构想[J].课程·教材·教法,2013(9).

[8] 孙宽宁,徐继存,焦炜.课堂教学改革的本质游离与回归[J].中国教育学刊,2014(10).

[9] 叶澜.课堂教学过程再认识:功夫重在论外[J].课程·教材·教法,2013(5).

[责任编辑:陈浮]

收稿日期:2016-06-10

作者简介:杜军,陇东学院(甘肃 庆阳 745000)教育学院讲师。

基金项目:国家社会科学基金项目 “西北连片特困地区教育发展的”内卷化“问题研究”(2015BSH063);教育部人文社会科学研究项目“西北连片特困区学校自我发展与变革问题研究”(14YJA880088);甘肃省高等学校科研项目“客体化教师培训中的主体性发展研究”(2015B-111)。

中图分类号:G526.5

文献标识码:A

文章编号:1009-7228(2016)03-0030-06

DOI:10.16826/j.cnki.1009-7228.2016.03.007

Investigation of Classroom Teaching Status in the Northwest Contiguous Destitute Areas——A Case Study in the County H of Gansu

DU Jun

Abstract:The “Primary and Secondary Classroom Teaching Questionnaire” was used to investigate 500 teachers and 30 principals in 17 primary and secondary schools in County H, which is one the most representative county of northwest contiguous destitute areas. The results showed that: teachers’ recognition of the new teaching concept is not high, it is difficult to give the full play of the advantages of modern teaching techniques in practice, most teachers are burnout seriously, and the learning effect is not very satisfactory in classroom. This paper presents recommendations such as updating teaching concepts, playing the main role of students, and improving classroom atmosphere by analyzing the problems in terms of teachers, students, and teaching resources etc.

Key Words:northwest contiguous destitute areas; classroom teaching; investigation