系统护理干预在脑卒中后吞咽功能障碍患者中的应用

2016-08-02孙平平

孙平平 侯 俊

中国中医科学院望京医院康复科 北京 100102

系统护理干预在脑卒中后吞咽功能障碍患者中的应用

孙平平侯俊

中国中医科学院望京医院康复科北京100102

【摘要】目的观察系统护理干预对于脑卒中后吞咽功能障碍患者的康复作用。方法 收集2012-11—2015-01于本院进行治疗的脑卒中后吞咽功能障碍患者220例的临床资料并回顾性分析,随机分为研究组与对照组各110例。对照组采用常规护理,研究组实施系统护理干预,观察2组患者的护理效果进行对比。结果 系统护理干预后,研究组吞咽功能康复情况与对照组相比明显较好,差异具有统计学意义(P<0.05);出院后随访3个月,研究组患者误吸、感染及死亡等不良预后发生率总和为16.36%,明显低于对照组的32.73%(P<0.05)。结论系统护理干预可有效促进吞咽功能的康复,降低肺部感染的发生率,值得临床推广应用。

【关键词】脑卒中;吞咽功能障碍;护理干预

吞咽功能障碍是脑卒中后最为多见的并发症之一,发病率为38%~42%[1],主要表现为进行性吞咽困难、误吸、误咽,无法正常饮水饮食,严重影响到患者的康复与生活质量。已有研究报道[2],吞咽功能障碍为脑卒中后病死率上升的一个独立危险因素。本世纪以来,我国已逐渐步入老龄化社会,心脑血管疾病发生率呈上升趋势,吞咽功能障碍患者的人数也在增加。为促进脑卒中后吞咽功能的良好康复,本文对110例脑卒中后吞咽功能障碍患者运用系统护理干预,取得满意效果,具体报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选择我院2012-11—2015-01收治的脑卒中后吞咽功能障碍患者220例,随机分为研究组与对照组,每组110例。研究组男70例,女40例;年龄48~90岁,平均(69.4±4.8)岁。对照组男72例,女38例;年龄46~87岁,平均(68.4±5.1)岁。经标准吞咽功能评定量表(SSA)筛查均存在吞咽障碍,有误咽存在。所有患者均符合脑卒中的诊断标准[3],并经影像学确诊,生命体征稳定,意识清楚,自愿接受本研究的护理方案。比较2组患者的病情程度及基础资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 对照组采用改善循环、营养神经、对症支持等常规治疗与基础护理方法。研究组在此基础上给予系统护理干预,具体措施如下。

1.2.1心理护理:脑卒中患者由于存在语言、吞咽功能障碍及不同程度的肢体偏瘫,长期卧床、生活无法完全自理,极易出现烦躁、焦虑、抑郁等消极情绪,特别是年龄大的患者由于精神状态不佳,比较固执悲观,常诉无食欲甚至长期靠静脉营养维持;对康复训练缺乏信心,不积极配合锻炼,影响吞咽功能障碍恢复。护理人员应与患者多进行一对一的沟通交流,时刻保持微笑,给患者介绍本科室近期成功的康复病例,耐心讲解吞咽障碍的康复过程,使其树立战胜疾病的信心;通过建立和谐平等的护患关系,让患者更信赖护士,积极主动的配合康复训练。

1.2.2康复护理:(1) 基础练习。①咽部冷刺激,主要目的在于恢复患者的本体感觉;②吞咽肌群功能训练,先由家属对吞咽肌群按摩15 min,再让患者舌沿固定方向做最大范围的环绕运动,最后闭口作下颌运动及咀嚼吞咽训练;③呼吸、咳嗽与旋颈练习,有利于建立咽下反射,提高自主咳痰能力,避免误吸误咽;④电刺激法,主要针对于中、重度吞咽障碍患者进行空吞咽锻炼。各项基础康复练习每日安排2~3次,1个疗程15~20 d。(2) 进食练习。保证病区环境安静整洁,练习前检查患者的意识状态,征求其的同意后方可进行。为了避免进食训练中出现误吸误咽,患者取仰卧位,躯干同床平面成45°夹角,头颈部前屈。为防止出现食物反流,进食后将床摇起来保持坐位0.5 h以上,期间禁止翻身拍背。应选择稀饭等有一定的黏稠度、利于吞咽的食物。进食刚开始不宜过大过快,循序渐进。每次进食时嘱咐患者反复做几次空吞咽动作或饮少量水,可刺激诱发吞咽反射,利于清除咽部残留食物。

1.2.3预防肺部感染:为家属演示正确的喂食方法,并耐心讲解注意事项。一旦发生呛咳,要马上把患者的头偏向一侧,让头颈部保持前屈位,避免误吸误咽,同时立刻通知值班护士。

1.3观察指标比较系统护理干预后2组患者吞咽功能的康复效果。出院后随访3个月,观察并记录2组患者不良预后的发生情况。上述调查随访工作均由经过标准化培训的护师进行。

1.4评定标准参照藤岛一郎吞咽能力评价标准[4],基本痊愈的判定标准为吞咽能力≥9分,明显好转6~8分,好转3~5分,无效1~2分。总有效率=(基本痊愈+明显好转+好转)/总例数×100%。

2结果

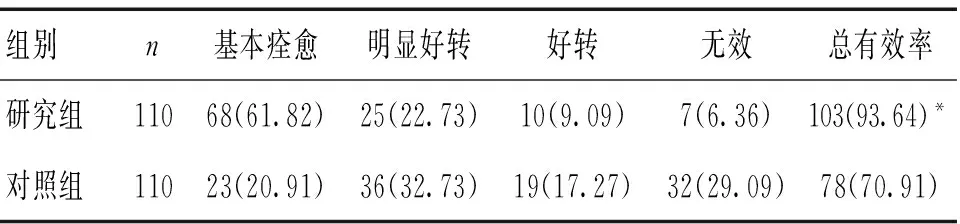

2.12组患者吞咽能力疗效比较系统护理干预后,研究组吞咽功能康复情况与对照组相比明显较好,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者的疗效比较 [n(%)]

注:与对照组相比,*P<0.05

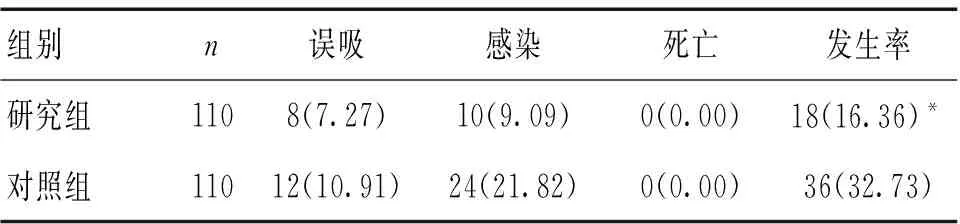

2.22组患者不良预后发生率比较出院后随访3个月,研究组误吸、感染及死亡等不良预后发生率为16.36%,明显低于对照组的32.73%(P<0.05)。见表2。

表2 2组不良预后发生情况比较 [n(%)]

注:与对照组相比,*P<0.05

3讨论

脑卒中后由于延髓麻痹或双侧皮质脑于束受损所引起的假性延髓麻痹造成患者的吞咽中枢受损,进而导致吞咽功能障碍。现今仍然无特效治疗药物与治愈手段,因此探讨科学的护理干预对策成为现代康复医学的重要研究领域[5-6]。人类的吞咽中枢位于双侧大脑皮质运动与运动前区,其中一侧受损后健侧可部分代偿,这是脑卒中后吞咽功能康复的解剖学基础[7-8]。

本研究中,经系统护理干预后,从研究组和对照组患者的吞咽能力治疗效果上看,研究组疗效明显较好,差异具有统计学意义(P<0.05);分析结果认为其与大脑皮质具有较强的可塑性有相关性,早期刺激病变皮质能有效促使脑组织的功能重建,使受损区发生可塑性变化,促进脑功能恢复。针对多数脑卒中患者年龄大、反应迟钝、理解能力退化的特点,分阶段分步骤实施基础康复练习与进食练习,通过上述功能锻炼,结合有效吞咽动作的不断重复,能够避免相关肌群出现废用性萎缩,同时保持和提高咀嚼肌灵活性,反射性刺激支配吞咽功能的神经网络重组,从而达到改善吞咽障碍目的。出院后随访3个月,研究组误吸、感染及死亡等不良预后的并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。脑卒中后患者长时间卧床,支气管分泌物随重力流向肺底,特别容易遭受病原微生物侵袭。如护理措施不正确,可引发或加重如肺部感染、窒息等严重不良预后,可直接影响患者吞咽功能康复。因此,对脑卒中伴吞咽障碍患者每餐后都必须及时清除口腔食物残渣和分泌物,教会患者家属相关突发情况的正确处理方法,防止发生误吸,最大限度降低不良预后的发生。另外,脑卒中患者极易出现抑郁、焦虑等负面心理情绪,因饮食困难会更加悲观,治疗期间辅以心理护理有助于消除患者的心理障碍,增强战胜疾病的勇气,促进吞咽功能康复。

综上所述,系统护理干预可明显促进脑卒中后吞咽障碍患者的吞咽能力的康复,取得患者的支持和认可,提高患者配合治疗的依从性,减少不良预后的发生,具有推广应用价值。

4参考文献

[1]赵名娟,张金涛.脑血管病吞咽障碍研究进展[J].中国康复理论与实践,2012,15(2):143-145.

[2]Ellul J,Barer D.Intembserver rehabil of a Standardised Swallowing Assessment(SSA) [J].Cerebrovas Dis,2012,6(Suppl 2):152-153.

[3]封靖,杜明艳,张瑞华.脑卒中并发肺部感染的危险因素分析[J].山东医药,2011,49(24):83-84.

[4]Masiem S,Piembon R,Previato C,et al.Pneumonia in stroke patients with oropharyngeal dysphagia:a six-month follow up study[J].Neurol Sci,2012,29(3):139-156.

[5]汪进丁,徐丽君.脑卒中吞咽障碍的病理生理机制研究进展[J].中国康复医学杂志,2013,23(7):666-668.

[6]支淑华.早期吞咽功能康复训练对改善脑卒中后吞咽障碍的效果观察[J].临床护理杂志,2012,8(4):27-29.

[7]王延蕾.脑卒中并发吞咽障碍的护理体会[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(7):88-90.

[8]Waddington H.Psychological and communication issues in feeding post-stroke patients with dysphagia[J].Nurs Times,2011,105(32/33):25-26.

[9]王蕾,陈哲萌,杨柳.脑卒中损伤部位与吞咽困难的关系[J].心脑血管病防治,2009,9(3):184-185.

[10]高新红.脑卒中后抑郁及相关因素分析[J].现代中西医结合杂志,2010,19(36):4 720-4 721.

[11]侯翠霞,张宝平,张凤春,等.脑卒中吞咽障碍的康复与护理[J].中国实用神经疾病杂志,2008,11(1):130.

[12]Alshekhlee A,Ranawat N,Syed T,et al.National institutes of health stroke scale assists in predicting the need for percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement in acute ischemic stroke[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2010,19(5):347-352.

(收稿2015-06-15)

【中图分类号】R473.74

【文献标识码】B

【文章编号】1673-5110(2016)14-0133-03