漆彩琴韵

——试论古琴与漆的内在联系

2016-07-31曾燕茹

曾燕茹

( 福州大学 厦门工艺美术学院,福建 厦门 361024)

漆彩琴韵

——试论古琴与漆的内在联系

曾燕茹

( 福州大学 厦门工艺美术学院,福建 厦门 361024)

文章主要从天然漆韵律、大漆运用到古琴中的装饰美及制作过程中所呈现的天趣与巧工相结合的美三个角度出发探索大漆内在的品格,同时探讨了古琴与大漆的内在联系,并对大漆艺术的呈现形式进行反思。

天然漆性;古琴;装饰性;工艺性

天然大漆起源于中国,其被发现和利用是中华民族的伟大创举,河姆渡木漆碗的出土证明漆器在我国已有7000年以上的历史,漆文化毋庸置疑是发源于中国的本土文化,而根植于中国本土的古琴是中国本土的文化的源头之一。纵观古琴的历史发展脉络,不难发现古琴与天然大漆之间有着千丝万缕的联系。本文主要从以下四方面来解开天然大漆与古琴之间的秘密。

一、漆彩琴韵

“琴、棋、书、画”并称为古代文人四艺,而古琴居于首位。古琴在历史长河中积淀了丰厚的文化内涵。古琴能够经历千年而不朽,因其清、和、淡、雅的音乐品格寄寓了文人凌风傲骨、超凡脱俗的处世心态,成为中国文人直抒胸臆的方式及怡情养性、励志修心的工具。“琴者,情也;琴者,禁也。”吹箫抚琴、吟诗作画、登高远游、对酒当歌成为文人士大夫生活的生动写照。然而古琴在古代作为一种器物,不仅仅是单纯的演奏乐器,除了满足古琴演奏家的怡情之外,还具有重要的政治地位与文化传播作用。在古琴的设计与现实生活使用方面,数千年来,它始终与严格的传统礼制和天人合一的思想理念紧密结合。

作为具有代表性的中国古代文化遗产的古琴音乐,其文化渊源据目前可查资料可追溯到三千多年前。古琴制作的工艺从简单粗放到日益精美完善,是经过了无数代的先人的努力与专研。我们的先人对古琴有深刻的认识与探究,使其创作了无数的精品古琴,从现存的历代琴器上,我们发现了古琴之所以能够流传上千年且保存得完好是与其材料天然大漆有着千丝万缕的关系的。天然大漆是斲琴中不可取代的天然涂料。天然生漆又名大漆、上漆、国漆,是从漆树上割下来的天然液汁。它是一种优质的天然涂料,至今没有一种合成涂料能在坚硬度、耐久性等主要性能方面超过它。因此它被赋予了“涂料之王”的美名。早在新石器时期,先民就发现漆液有高度的粘合性,天然大漆干燥结膜后硬度强,具有防腐蚀、防渗透、防潮、防霉、耐酸等性能,且具有半透明的迷人天趣。其独有的可塑性和坚固性,使得天然生漆材料具有无限丰富的艺术表现力,是自古以来工艺家进行艺术创作和器物髹饰不可或缺的配料。所以现代人能有机缘抚弄唐、宋、元、明、清各朝代的精美古琴,不可抹煞的大功臣就是琴体上有着木胎漆的保护。古琴制造工艺,在传统匠作门类中,属木作类,也属漆作类。中国自古以来漆艺以大漆为主要原料,又称“大漆作”,所制物品称“漆器”,由于古琴具有先木作后漆作的漆器特性,所以古琴也属于“漆器”类。从战国初期曾侯乙墓出土的“十玄琴”、战国郭店出土的“七弦琴”我们发现此“古琴”基本保持完整,都是以木为载体通体髹以黑漆。然从原始社会到春秋战国,是漆艺发展的早期阶段,漆艺装饰意识开始萌芽,此期出现的以漆作为古琴的修饰不仅是人类用色意识的觉醒,更是一种以人为本的本体意识的觉醒,为后期人类大量用漆来修饰古琴作了探索。琴面木质松软,为保护琴面能历经长期的磨损,又要兼具传音效果,琴器表漆下必有灰胎,因此加上漆灰的工作成为制琴最重要的一环,所以制作古琴的木胎漆同样有底漆和表面髹漆两个步骤之分,先是制作古琴的底漆就有鹿角霜、瓦灰、八宝灰等不同质地,表面髹漆有黑、黄、紫、褐各种颜色。[1]天然生漆跟不同质地材料结合拌匀,其坚固度与产生的音质效果是有所不同的,如底漆中的鹿角霜其实是一种中药成分,把它磨成粉与生漆拌匀刮在琴木胎表面,质地坚固,不易磨损,时间越久,琴的音色越透,故历来为人所重,所以鹿角霜胎在传世古琴中最为多见。从现存晋代题款的太康二年款“猿啸青萝”琴、日本正仓馆藏金银平纹琴、诗梦斋旧藏“九霄环佩”琴、故宫博物院藏“大圣遗音”琴均可看出鹿角霜在古琴上的运用起到了重要的修饰与保护作用。南宋晚期开始出现了八宝灰胎的做法,八宝灰胎是用金、银、珍珠母、孔雀石等数种珍贵宝石粉掺于鹿角霜中与生漆合成,其质地最为坚硬。现存的有元代朱致远款仲尼式古琴。瓦灰底漆的优点是声音较松散,但时间久了易成片剥落,难于修理。古人制琴通常都要多遍上底漆髹饰,依次递薄磨平,直至琴面平整无颗粒方可。上好底漆后,再根据整个古琴的设计理念与当时人们的审美情趣、思想观念相结合髹最上层好的表面漆。因要确保一把精美的古琴出世且要能够保存上千年不坏,其整个斲琴中漆艺工序中的每一道工序都要特别严谨,其工序时间也是非常长的,加上古代设备有限,经常一两年才能制作出一把精品的琴,所以古琴显得异常珍贵。

二、古琴与天然漆所呈现的断纹美

考古发掘出土的战国时期漆饰完好的古琴及大量的唐、宋、元、明、清传世古琴的漆胎表面那种耐酸、耐碱、耐湿、耐燥、耐低温、耐高温、耐腐蚀、耐摩擦的种种特质,均达到了惊人的高度。经过千年历史的沉淀,无数文人手指的抚弄、磨砺,其琴面仍然能保存完好无损的事实,更加有力地说明了古琴髹的漆,非这种天然的生漆莫属。时代久远的古琴因长期振动发声,表面漆膜逐渐变化开裂,在琴身上形成各种细微的裂纹,非常美观,被称为“断纹”。

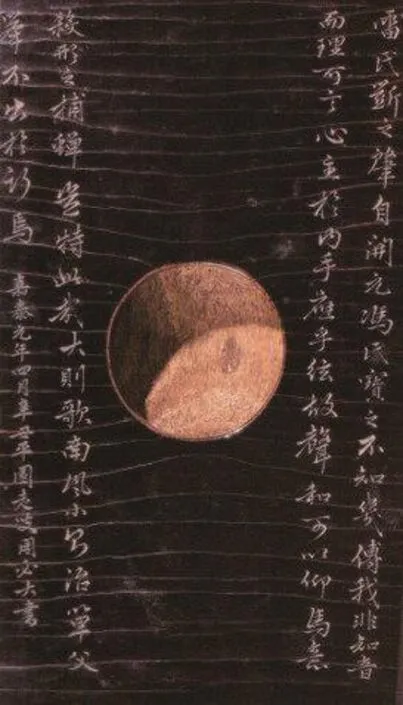

其实谈及断纹的问题,它的成因是非常复杂的,不单单是长期振动发声产生的原因,它更需要做工精细,可以说是需要天时地利人和三个条件同时具备才会形成这种特殊的残缺美。断纹的产生其中一个是物理现象,表漆与灰胎层层相叠,由于漆、灰与木质三者间的膨胀系数不同,经年累月受寒暑温差热胀冷缩以及音响震动的影响,其漆胎往往会开裂成缝琴,形成不同形状的断纹。[1]如今我们能看到断纹的形式主要分为:牛毛断纹(图1),多为牛毛般的细断纹,易见于面板上下两侧。流水断纹(图2),较牛毛更长,形成纹路不规则的流水状,易见于面板三至七徽间。蛇腹断纹(图3),规则近乎平行的纹路,按宽窄分维细蛇腹、小蛇腹、大蛇腹三种。冰裂断纹(图4),如冰裂横竖交织之细纹断。龟背断纹(图5),前者细纹放大如龟背称之。梅花断纹(图6),断起如梅花,宋人认为极古,非千余载不能有也。因为断纹尤其珍贵,漆工便以人工制作断纹。如猛火烘烤,再以冰雪激之使其断裂;或以蛋白渗入灰中刷漆,做成后烘蒸,然后风干,或用石膏做灰底烤制等。其实真正的断纹纹形流畅,到纹尾自然消失,人工的难免有不自然之痕迹,认真观察还是能看出破绽的。其实一开始断纹在漆器上实际是一种毛病,一般漆器也很少会出现断纹。老琴的断纹和一般的漆器断纹成因有所不同,就目前所知的漆器来说,除了夹纶之外,大体不外乎木胎、金属及陶胎等几类。古琴大部分是木胎,但是木胎漆器上的断纹和木材本身的纹理是相反的,如直木纹上出现横的断纹。古琴的首尾两端,为木材的横截面,就很少见到有琴身上那样的断纹。另一个原因是年期已久漆质老化。琴家不但不将断纹视为琴的毛病,反而以断纹为贵,究其原因是声学品味上声音的声辐射品质常数、声阻抗、声衰减系数有明显改善,弹奏者感觉到琴音火气小,通透松沉,是一种难得的享受。

三、琴韵之美

图1 牛毛断纹

图2 流水断纹

图3 蛇腹断纹

图4 冰裂断纹

图5 龟背断纹

图6 梅花断纹

美轮美奂的古琴,充满了神秘的艺术色彩,包涵了深沉精致的哲学美学精神。自从古琴诞生起,古人就用智慧在古琴的造型上寄寓了丰富的文化象征意义。如:琴面圆弧而松透、属阳,象征天;琴底平整而坚实,象征地;琴长三尺六寸五分,象征1年365日;琴胡13徽,代表1年12个月及闰月;琴弦从五至十弦不等,后定型为七弦,象征日月及五行等等。反从琴的外表上,我们似乎就可以看到整个天地的缩影。琴的造型型态是人体美的反映:琴有琴首、琴颜、琴肩、琴腰、琴尾等。而且,琴的式样的变化也正好与每一时代不同的人体美的观念相适应。如唐代,女人以丰满华贵为美,明清时则以纤弱为美。与之相应,唐琴便体大,轮廓圆柔饱满,唐五代出现了剔红、剔黄、剔黑、剔彩、剔犀等雕漆品种后,崇尚朴素无华的漆艺,自雕漆出现后,艺术化倾向日趋明显。古琴无论斫制,还是琴学理论都发展到了一个顶峰,加之螺钿平脱技法的应用,丰富了漆艺技法在琴体上的语言,如出现了金玉蛙彩饰于琴面上,代表作是日本正仓院藏金银平文琴,到了宋代“饰以犀玉金彩”的情况已经不多见,主要以一体素髹为主。虽有“唐圆宋扁”之说,然其丰满厚重浑圆则基本一致。而明清之琴则较为瘦硬,轮廓分明。尤其是清琴,其腰度较窄,冠角较尖。明代是古琴历史上最后的辉煌时期,无论是从其斫制的工艺还是髹与外在的装饰都达到了一个顶峰,如现存的明宁王制“飞瀑连珠”琴用纯金粉屑混合生漆制成底胎,中髹朱漆,外罩黑漆,金徽玉足,发细密“小流水”间“梅花”断。而清琴到了晚期,整体风格以窄、薄、瘦、怪为主,灰胎种类千奇百怪。但髹漆都还是以素髹为主。我们从不同时代的古琴形体上,即能见出不同时代的人体美的观念,领略到不同时代的人的风韵。[2]琴的外观古朴典雅,颜色大多以黑,棕栗色为主,线条流畅而又充满音乐的韵律美,观之如亭亭玉立之仙人,抚之若有情有声之知音。

此外,古琴与其它乐器的另一不同,在于它借助外在的装饰较少,但古人对自己所珍爱的琴,一般都会起一个寓意深刻的琴名,如“九宵环珮”“鹤唳清宵”“独幽”“玉壶冰”“清英”等等,琴名与诗文、书法、印章一起被镌刻在琴的背面,充满了独具匠心的文墨之美和书香之气。琴首装有琴穗,如遇微风,琴穗轻轻拂动,别有一番婀娜多姿的风韵。[2]

四、漆与古琴结合发音苍劲,音色富有历史感

《松琴记》曰:“制琴长短须依法度,琴或木短,其声则高而焦;太长,其声太厚,则其鸣而不振;太薄,则其声扬而不实,不合雅度者也。”

《琴苑要录·斲琴秘诀》论曰:“夫琴之为器,通神明之德,合天地之和;故非凡木之所能成也。是以必记峄陽之孤桐,蔡邕必取吴中之材。由是观之,材之不可不择久矣。故雷氏曰:选良材,用意深;五百年,有正音。倘遇木而斲,不问材之美恶,亦何异琢燕石而求为玉哉。”[3]

从古人记载中我们得之,自古以来,制琴师在要求琴之音韵上都是用心良苦地去探索与寻觅。然而一把好琴的诞生必然要有好的木材做底胎为前提,木材是由许许多多失去生命活力的管状细胞组成的。每个细胞均有细胞腔和细胞壁,细胞腔中空,周围是木质化的纤维物质构成的壁层,使木材结构呈蜂窝状细胞腔中的空气和构成细胞壁的物质都具有较高的声音通透性,易于传播声音。古琴之所以能够千年传世,让现代人仍有机缘抚弄唐、宋、元、明、清各朝代的精美良琴,是离不开木胎髹漆的保护的,琴体通身髹漆除了对古琴本身起着外在保护外,对声波传播也有帮助,特别是对琴音浮躁降低,皮鼓声的静虑起着绝对的作用。然古琴本身的发音性能和特有的音色、音质,使其具有神奇的独特魅力,使音色本来就较其他乐器古朴、苍劲、低沉、浑厚,更具有历史风韵与苍古感。

五、总结

古琴遇见大漆且与大漆相结合是历史的必然,它的内涵是博大精深,在它身上积淀了数千年的中国传统文化,与中国几千年的历史政治、文化生活、哲学美学、文学艺术等有着千丝万缕的联系。古琴兴起是我国漆艺史上的一个重要发展阶段,是我国工艺美术宝库和源远流长文化长河中的一颗璀璨的明珠,也是世界文化之林中不可多得的奇珍。当然,在古琴制作方面,我们应该与时俱进,在继承传统文化的同时力求创新。

[1]孙于函.漆灰与继纹[EB/OL].(2009-10-27)[2016-08-01] http://blog.sina.com.cn/s/blog_61e87daa0100f9s8.html

[2]刘承华.古琴造型与装饰之美[J] .美与时代,2005(07).

[3]段炳昌,王衡东,郑炜明,等.琴学荟萃[M].济南:齐鲁书社,2001.

J527

A

1003-9481(2016)04-0032-03

曾燕茹(1989-),女,汉族,福建南安人,福州大学厦门工艺美术学院研究生,主要研究方向:漆画。