公共服务动机的测量:理论结构与量表修订

2016-07-30包元杰李超平

● 包元杰 李超平

公共服务动机的测量:理论结构与量表修订

● 包元杰 李超平

内容摘要公共服务动机已经成为公共部门人力资源管理的热点议题,但是学者对其概念的理论结构和测量方式还存在较大分歧,制约了对现有研究的综合和比较。特别地,当前还缺乏一个具有良好信效度的,能够反映公共服务动机核心内容从而可以跨文化比较研究成果的,较为简短的中文量表。本研究在Kim公共服务动机跨文化量表(Public Service Motivation Scale,PSMS)的基础上,通过标准的“翻译-回译”程序和统计检验对该量表进行了修订,分析提出了8道题的短版中文公共服务动机量表。结果表明:修订后的短版量表具有较好的信效度,且公共服务动机对工作满意度和组织公民行为具有显著作用,而价值观匹配在这两个关系中起完全中介作用和部分中介作用。本研究讨论了所修订的短版中文公共服务动机量表对我国公共组织人力资源管理研究和实践的意义。

关 键 词公共服务动机 亲社会动机 价值观匹配 组织公民行为 工作满意度

包元杰,中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所,讲师,管理学博士。

李超平(通讯作者),中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所,教授博导、心理学博士。电子邮箱:lichaoping@ruc. edu.cn。

本文系中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(2014030058,14XNF010)。Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities,and the Research Funds of Renmin University of China (2014030058,14XNF010)。”

公共组织的运行效率直接影响其所提供的公共服务水平,对民众的生活福祉、社会的公平正义、经济的稳定运行均具有十分重要的作用。公共组织雇员的工作态度和行为,是决定公共组织服务水平的基石。因而,对公共组织雇员的工作行为进行有效激励,提高其工作绩效,是公共组织人力资源管理的核心议题。员工激励是人力资源管理和组织行为研究的传统内容,但在公共组织内又具有其独特性。首先,公共组织的制度刚性使得公共组织管理者手中的激励工具相对有限(Wright et al.,2012),因而对公共组织雇员进行激励的难度可能更大。其次,公共组织雇员与私营组织雇员在工作动机、价值观、基本心理需要等方面可能存在较大差异,因而其激励要素和过程可能存在独特性(Rainey, 1979)。

公共服务动机(Public Service Motivation,PSM),是在西方学者于1990年正式提出的概念。在认识到公共选择理论的局限性和公共部门雇员特殊性的基础上,提出应该通过价值观选择与引导、社会控制、自我概念的构建等方式对公共组织雇员进行激励。自提出以来,公共服务动机已经成为公共部门人力资源管理的热点议题(曾军荣, 2008; 李锐、毛寿龙,2015; Vandenabeel et al., 2014)。国内外的学者已经从公私部门对比、职业选择倾向、雇员工作态度与行为、组织文化变革等角度对公共服务动机进行了广泛的讨论,分析验证了公共服务动机与工作满意度、组织承诺、亲社会动机、价值观匹配、组织公民行为、工作绩效等重要变量存在相关关系(朱春奎、吴辰,2012;朱光楠等,2012),强调了公共服务动机在理解员工激励过程,解释组织行为方面的重要作用(叶先宝、李纾, 2008)。当前,公共服务动机研究已经对公共组织人力资源管理实践产生了重要影响,并对其他学科(如经济学、政治学)有所渗透。我国学者也对公共服务动机开展了中国情境下的研究(Liu等,2015;寸晓刚,2013;李小华、董军,2012;吴绍宏,2010),取得了具有令人瞩目的研究成果,促进了我国公共组织人力资源管理的发展。

公共服务动机的测量是公共服务动机研究中的关键问题,影响和制约着该领域的发展。只有在确定理论维度和量表题目的基础上,才能通过经验研究对公共服务动机的水平进行测量,从而分析其与其他相关变量之间的关系。并且,任何关于公共服务动机的管理建议,如人员甄选和培训,都应该建立在对公共服务动机水平科学测定的基础上。公共服务动机测量十分重要,而国外研究者对其也相当重视。可以说,当前公共服务动机研究的丰硕成果在很大程度上是因为Perry等人较早的开发出了具有科学理论维度和信效度的量表,促进了经验研究的发展。在此基础上,国外研究者对量表应该包含的维度进行了深入的理论分析,并通过经验研究提出了各自不同的量表,取得了相当的进展。

但是,学者对量表应该包含的理论维度、具体测量方式、不同文化情境下的测量方法等问题都存在较大争议,制约了测量的进一步发展。公共服务动机定义的多元化导致操作化过程中理论维度的多样化,使得不同研究之间实际上使用了不同的操作化定义,不利于研究结果的综合比较。例如,Coursey和Pandey(2007)就认为应该从3个维度而不是Perry一开始所认为的4个维度对公共服务动机进行测量,并且认为Perry量表过长,所以通过经验研究确定了包含10个题目的短版量表。又如,Wright等(2013)认为可以通过单维度的整体性测量方式对公共服务动机进行测量,而不需要区分公共服务动机的维度。Kim等(2013)则认为量表的跨文化适用性是当前比较研究结果最主要的障碍,认为公共服务动机在不同文化情境中应该具有相应的特点。为了跨文化比较,应该开发具有公共服务动机核心内涵的跨文化公共服务动机量表,从而将研究结果进行跨文化对比和综合。

我国学者对公共服务动机的测量相当重视(曾军荣,2008;李明,叶浩生,2012;李小华,2008;叶先宝,赖桂梅,2011),并在国外量表的基础上进行了修订,增加了本土化的内容。但是,正如Kim所言,单纯具有本土化特色的量表,不利于研究结果的整合和跨文化比较。我们需要反映公共服务动机核心内容的,可以进行跨文化比较的量表。而Kim开发的量表虽然具有一定的跨文化适用性,但是是否适合我国的情境,尚待检验。另外,Kim的跨文化量表共有16个题目。题目稍多,可能在实际调查过程中产生问题,不利于后续研究的开展。基于以上考虑,本研究的目的是通过理论分析简化Kim等人开发的公共服务动机量表,形成一个新的短版中文量表,并在中国文化的情境中分析其信效度,以期为我国开展公共服务动机研究,特别是针对未来的跨国研究整合和比较提供一个信效度均比较理想的量表。在短版中文量表的基础上,进行中国情境下的本土化研究,并将研究成果同国外研究进行比对分析,可以更好地对公共服务动机的内涵及其前因和结果变量进行理解,在此基础上,就可以对我国公共组织人力资源管理提供循证基础上的,具有针对性的管理建议。同时,一个简短的,信效度良好的量表,也可以直接运用于公共组织人力资源管理的实践,如在雇员甄选的过程中进行应用,选择公共服务动机较高的求职者加入公共组织;或在公共组织内部进行不定期测量,了解公共组织人力资源管理对公共服务文化和价值观的管理情况,跟踪公共组织雇员在组织内部社会化的水平等。

一、公共服务动机理论及其测量

在上世纪七八十年代美国公众对政府部门绩效情况担忧的情形下,特别是对各级政府人事管理系统失去信心的情形下,公共管理领域进行了一系列的改革,提出了“新公共管理”的理念(Dunleavy & Hood, 1994),企图通过向私营部门学习管理经验,改革公共组织运行的机制。“新公共管理”以公共选择理论为基础,认为公共部门雇员以自利性的经济人假设为驱动机制,引入以绩效工资为基础的管理改革,取得了一定的成效。不过,Perry和Wise (1990)认为经济人假设并不能完全代表公共部门雇员的动机过程,提出了公共服务动机的概念,认为公共服务动机是“个体响应那些主要存在于公共部门的动机的倾向。”。在Knoke和Christine(1982)等人动机定义的基础上,Perry和同事提出了公共服务动机的三种潜在作用机制,分别是理性动机、规范动机和情感动机。理性动机是个人效用最大化基础上的动机,如参与公共政策制定、个人对公共项目的认同、支持某个群体的利益等;规范动机是由于社会文化的规范作用产生的动机,如希望服务于公共利益、忠于责任、提倡社会公平等;而情感动机是由个人对公共服务和项目的情感认同所产生的动机,如对公益项目的认同、爱国主义等。在这三个作用机制的基础上,通过统计分析,Perry提出了测量公共服务动机的4个维度(公共政策制定、公共利益承诺、同情心和自我牺牲),24个题目的量表(Perry, 1996)。而在此之前,测量公共服务动机一般是通过公私部门的管理者对不同工作报酬的偏好程度来间接测量进行的(Rainey, 1982),由于Perry量表具有更丰富的理论内涵,因而获得了广泛的应用,推动了后续的研究。

后续研究在沿用Perry的定义和理论的基础上,也针对此量表的问题进行了批评,提出了改进措施。首先,Perry是通过理论分析出6个维度,再经因子分析得出的4个维度。这4个维度之间的关系尤其是区分性受到了质疑。在Perry的分析中,公共利益和自我牺牲具有一定的重合,3维度和4维度的模型在统计上并没有较大的差异。后续研究对这4个维度是否同时存在产生了怀疑,如有研究认为公共服务动机只有3个维度(Coursey & Pandey, 2007;Leisink & Steijn, 2009; Vandenabeele, 2007);而Brewer和同事使用Q-sort方法,认为可以通过“见义勇为、社群主义、爱国和慈善”四个维度进行测量(Brewer et al.,2000);Vandenabeele则认为应该添加一个“民主治理”的维度(Vandenabeele, 2008)。而Ritz也认为应该对公共政策吸引等维度进行再分析(Ritz, 2011)。其次,学者对在美国情境中开发的Perry量表的跨文化适用性进行了反思(Liu等, 2008; Giauque et al., 2011; Kim et al., 2013;Vandenabeele, 2008),有学者提出了基于各自文化情境的解决方案(Liu等, 2015; Vandenabeele, 2008)。考虑到跨文化综合比较研究成果的问题,Kim等(2013)发表了一个横跨12个国家的量表研究。他们认为,自我牺牲(SS)是公共服务动机最基本的概念,代表了利他性的,亲社会的动机;而公共参与吸引(APS)、公共价值承诺(CPV)和同情心(COM)分别代表了理性动机、规范动机和情感动机3个作用机制。这4个维度是公共服务动机的核心内涵,只要是公共服务动机都应该包括这些理论维度,从而使得该量表可以在跨文化情境的状态下对各个国家进行比较分析。统计分析的结果在一定程度上支持了其理论假设,认为公共服务动机应该通过4个维度和16个题目进行测量。不过,该研究也认为公共服务动机的跨文化对比存在着一些先天的理论缺陷。再次,Perry的24个题量表虽然内容翔实,但是一些学者批评其过于冗长,不适用于大型的调研,应该删减题目,进行简化和修正(Brewer & Maranto, 2000; Wright et al., 2013)。例如Coursey和Pandey (2007)提出了10道题的版本;而Wright等(2013)则认为可以通过5道题(MSPB量表)甚至1道题来测量单维度的公共服务动机。

在保持公共服务动机核心含义的同时做到测量的本土化,并且尽量精简题目,是本研究的目的。为了保持公共服务动机的核心含义而做到跨文化对比,本研究在Kim量表的理论维度的基础上,选取该研究中国样本中每个维度上载荷最大的两个题目,组成4个维度8个题目的短版量表。本研究认为,开发具有文化情境因素的公共服务动机量表,首先应该开发具有深层次、跨文化内涵的量表,然后再在此基础上添加具有情境特点的内容。其次,当前对公共服务的讨论,首先应该将其看作一个具有整体性、统一性的概念,作为单一的概念来分析。虽然分维度的分析可以加强我们对作用机制的理解,并且某些维度如同情心和自我牺牲具有其本身的研究意义(Perry & Vandenabeele, 2015),但将公共服务动机视为整体性的概念,对跨文化的比较,综合现有研究成果,进行概念之间的理论分析具有重要的意义。同时,将公共服务动机视作整体性的概念与分维度研究之间也并不矛盾,可以在需要分析公共服务动机的整体性概念时使用整体性量表,在需要单独分析公共服务动机的维度时使用分维度量表。再次,过于冗长的量表不利于大型的调查研究。可能会让被试产生疲倦和厌烦情绪,从而造成有效回答数量偏低,质量较低等情形。最后,由于Kim量表是最新的跨国研究,还没有被译成中文使用,因而本研究也是验证其在中国情境下有效性的一次尝试。

二、研究方法

(一)取样过程

样本分为学生样本和在职样本两类。学生样本我们选择了在北京的两家大学,对管理类本科生进行了调研。共发放问卷350份,收回问卷273份,回收率为78%,其中有效问卷215份。在职样本我们首先在某大学公共管理学院的一次人力资源管理培训班上,面对公务员群体发放问卷。共发放问卷80份,收回问卷54份,回收率为68%,其中有效问卷39份。其次,我们在某学术论坛上邀请网友填写问卷,在10天的网络问卷开放时间内,共回收问卷182份,其中有效问卷141份。

(二)测量工具与分析过程

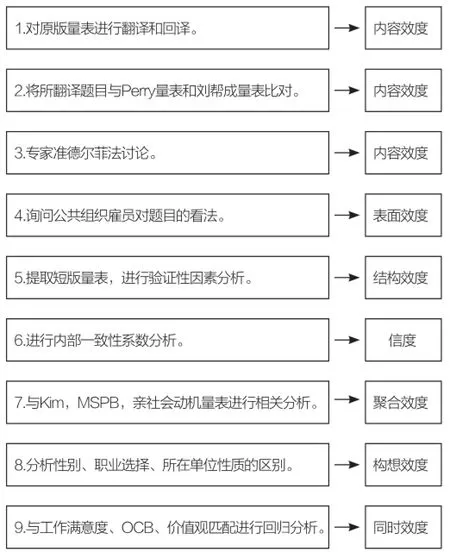

我们将公共服务动机定义为个体超越自身利益,为他人服务的动机。为了对短版量表的信效度进行检验,本研究遵循如图1所示的过程逐步进行。

首先,为了保证短版量表的内容效度(content validity),本研究在遵循量表修订建议的基础上(Smith et al., 2000),进行简化。本研究对原有16道题的量表进行翻译和回译。翻译过程中,也参考了Perry量表和刘帮成量表,以提高翻译效果。同时,我们还对量表题目所可能产生的中文含义采用准德尔菲法进行了讨论。为了保证翻译题目能够被被试理解,提高表面效度(face validity),我们也询问了公共组织雇员对此翻译的看法,并在其建议的基础上微调。

然后,通过对原量表的题目的内容和载荷值进行分析,我们从每个维度中提取了在原研究中中国样本中载荷最大的2道题,共8道题,形成新的短版量表PSM-8。我们将学生样本和在职样本进行合并,进行大样本的验证性因素分析,通过模型的拟合指数来确定短版量表是否具有结构效度。验证性因素分析通过AMOS23统计软件进行。

为了验证量表的信度(reliability),我们对短版量表的内部一致性系数进行分析,并将其在不同样本中进行比对。

图1 本文的研究过程

为了验证短版量表的聚合效度(convergent validity),我们还使用Kim的原版16道题量表,Wright单维度MSPB量表(Wright et al., 2013)中的4道题目,以及亲社会动机(Grant, 2008)量表对个体动机进行测量。如果短版量表与这些个体动机相关系数较高,则证明聚合效度成立。MSPB是测量公共服务动机常用的单维度量表,包含5个题目。在验证表面效度时某些公共组织雇员对第5个题目是否能在中国文化情境下代表公共服务动机产生了疑问,因而我们在实际的测量中没有使用该题目,只是用了4道题来测量单维度公共服务动机。亲社会动机是个体通过自身的努力帮助他人的动机过程,其与公共服务动机之间存在一定的概念相似性,也包括同情、帮助、照顾他人等动机。上述题目都通过5分利克特量表进行测量。

由于公共服务动机与人口统计学变量之间存在相关性,因而我们对学生样本测量了性别、年龄、所在年级;对在职样本测量了性别、年龄、工作经验、教育程度、婚姻状况等人口统计学变量。为了验证短版量表的构想效度(construct-related validity),我们还测量了学生的职业选择倾向,在职人员的单位性质。我们分析了不同性别个体的公共服务动机水平差异,以及学生的职业选择倾向与公共服务动机水平,不同单位性质人员公共服务动机水平的差异。检验通过T检验和方差分析进行。个体的职业选择是公共服务动机研究的主要领域。学者认为,个体是在其价值观和特质的基础上进行职业选择的,因而公共服务动机高的个体更加倾向于选择公共组织作为工作单位(寸晓刚,2013)。我们通过询问“你将来最想到什么样的单位工作”测量学生的职业选择倾向。针对在职样本,我们通过询问“您所在单位的性质是”测量了被试所在单位的性质。

为了验证短版量表的同时效度(concurrent validity),我们还测量了在职人员的工作满意度、组织公民行为和个人与组织的价值观匹配等变量。在在职样本中,通过短版量表与工作满意度、组织公民行为和价值观匹配进行回归分析,验证同时效度。以上分析通过SPSS23统计软件进行。

工作满意度是个体对工作状况是否满足心理期待所产生的态度性认知。一般认为,由于公共组织提供了高公共服务动机者所期待的服务他人的工作条件,并且为他人提供服务满足了高公共服务动机者对自身的认知,因而具有高公共服务动机的个体其工作满意度也较高(吴绍宏,2010; Homberg et al., 2015)。由于工作满意度与雇员的组织承诺、缺勤率、流动率、工作绩效等变量都具有相关性,因而工作满意度是公共服务动机研究最常使用的结果变量。我们使用徐淑英等开发的6道题的工作满意度量表进行测量(Tsui et al., 1992)。该量表已经多次被应用于中国情境下对工作满意度的测量,具有良好的信效度。

组织公民行为是个体做出工作要求以外的,有利于组织的工作行为的总称,是个体有意做出的,不一定被组织的回报系统所发现,却有利于组织绩效的工作行为。由于组织公民行为具有很强的利他性倾向,对组织有效性具有积极作用,因而是公共服务动机研究的重要结果变量。因为个体具有服务于他人的动机,所以很可能表现出帮助他人的行为。组织公民行为可以包括有利于组织的行为OCBO和有利于同事的行为OCBI。在本研究中,我们使用4个题目来测量面向个人的组织公民行为(Lin & Peng,2010)。该量表是在樊景立等人中国情境下组织公民行为量表的基础上发展而来的,且同利他性行为具有理论联系,很适合本研究的内容。以上工作满意度和组织公民行为使用5分利克特量表进行测量。

个人与组织的价值观匹配是指个人所感知到的,自身价值观与组织的文化和价值观匹配的程度,是个人与组织匹配最核心的内容。研究发现,公共服务动机较高的个体,更有可能表现出价值观匹配(Bright, 2007; Kim, 2012;Wright & Pandey, 2008),并且价值观匹配也是公共服务动机与其他结果变量之间的中介变量。这是因为通过互相选择和组织内的社会化过程,公共组织雇员的价值观会客观地类同于组织的价值观,从而产生价值观的内化,提高认同感。我们使用3个题目来测量感知到的价值观匹配(Cable & DeRue, 2002),使用7分利克特量表进行测量。

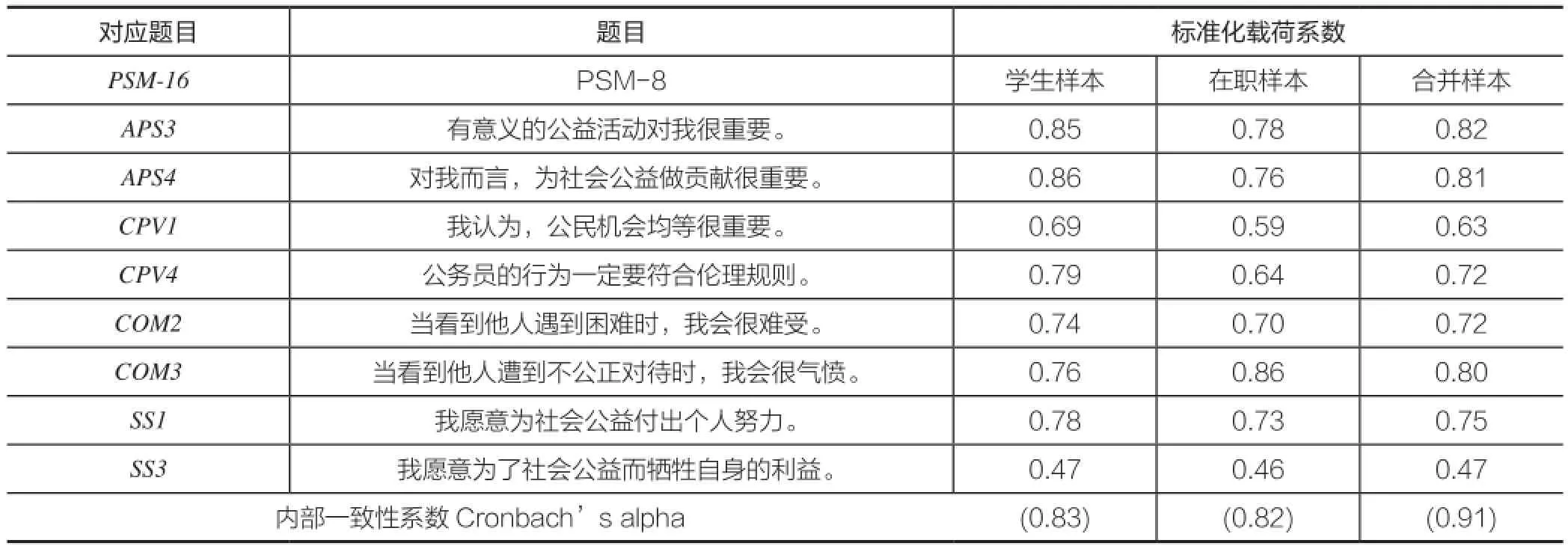

表1 题目对应与载荷系数

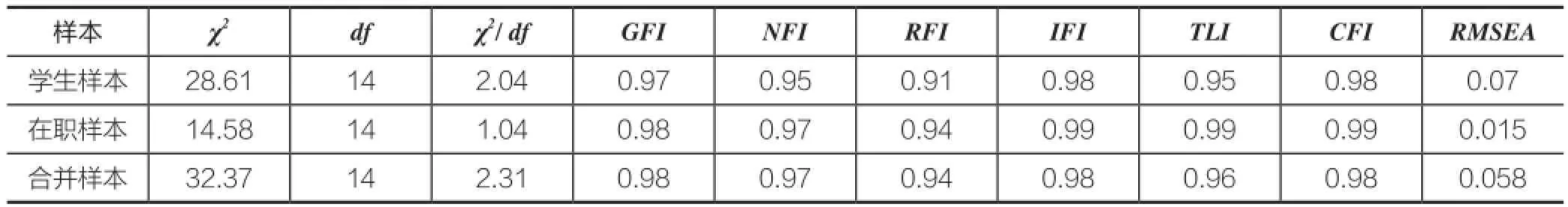

表2 模型拟合指数

三、分析结果

表1表明了在原研究中每个维度在中国样本中载荷最大的两个题目,及其在当前研究中的通过验证性因素分析发现的标准化载荷系数。载荷系数均较为理想。同时,表2显示模型具有较好的拟合指数,证明PSM-8可以在中国情境下使用的,因而结构效度成立。通过内部一致性分析发现,在学生样本、在职样本和合并样本中,Cronbach’s alpha的分别为0.83,0.82和0.91,均较为理想,证明PSM-8具有较高的信度。

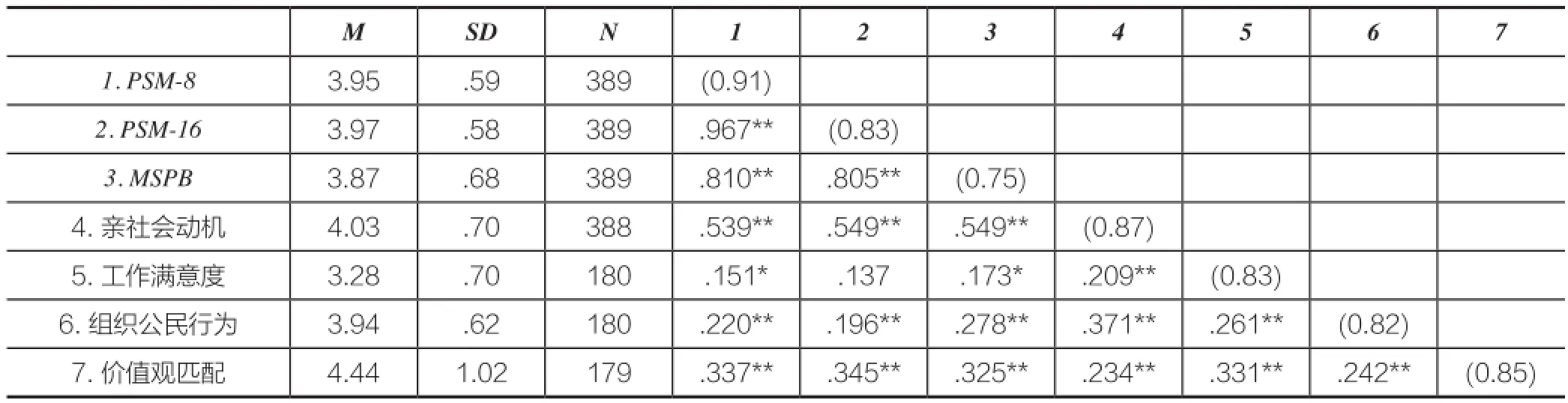

为了验证PSM-8与PSM-16,MSPB和亲社会动机的聚合效度,进行相关分析发现,如表3所示,PSM-8与原版量表PSM-16的相关系数为0.967;与单维度公共服务动机测量MSPB的相关系数为0.81;与亲社会动机的相关系数为0.54,且均统计显著。虽然PSM-8比PSM-16的题目少一半,但是两者与MSPB和亲社会动机的相关系数大小类似。结果表明PSM-8与其他相关测量之间具有较高的聚合效度,说明PSM-8可以作为一个测量公共服务动机的有效量表。

表3 均值、标准差和相关系数矩阵

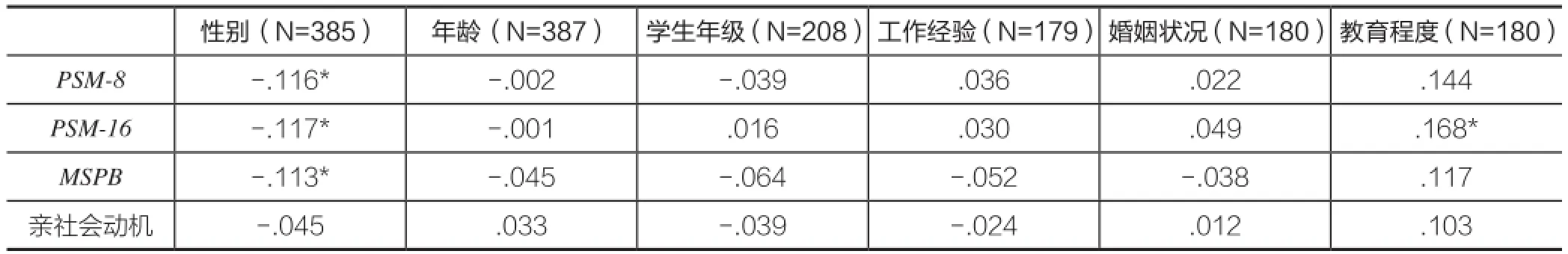

表4 人口统计学要素与个体动机的相关系数

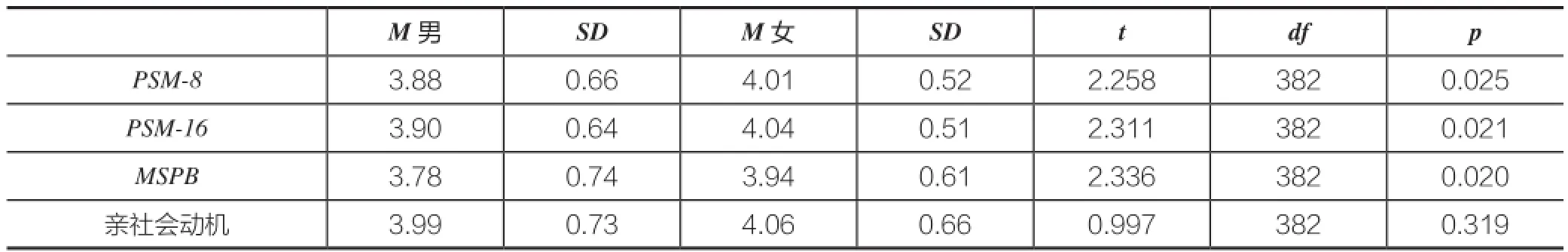

表5 公共服务动机的性别T检验

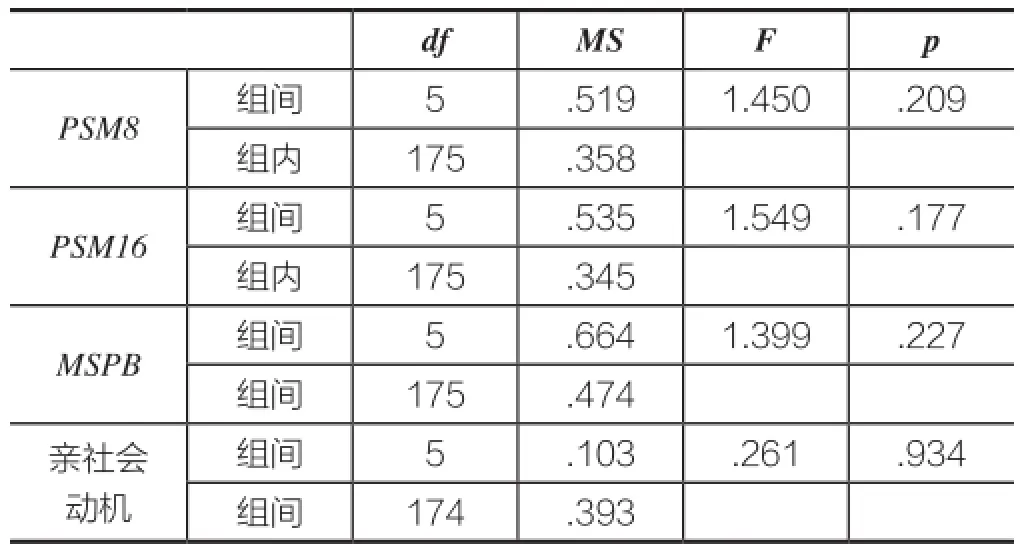

表6 公共服务动机与职业选择倾向的方差分析

表7 公共服务动机与单位性质的方差分析

为了验证构想效度,即PSM-8应该与理论预测一致的区别性,我们进行了相关分析、T检验以及方差分析。由于公共服务动机受个体社会化过程的影响,因而人口统计学要素与公共服务动机之间应该具有相关性。如表4所示,性别(女性编码为0,男性编码为1)与公共服务动机的3种测量之间呈负相关关系,说明女性的公共服务动机高于男性,而表5的T检验结果也证明了这个关系。其他人口统计学要素均与PSM-8无显著的相关关系。

为了比较不同职业选择的学生,以及不同单位性质的在职人员是否在公共服务动机上存在差异,我们进行了方差分析。如表6所示,学生样本中,学生的公共服务动机水平不同,其职业倾向也存在差异(F=3.80, p=0.005)。LSD分析表明,选择党政机关的学生,公共服务动机水平PSM-8高于选择私营企业的学生;选择事业单位的学生PSM-8高于选择私营企业和其他单位的学生;选择国营企业的学生PSM-8高于选择私营企业的学生。而如表7所示,在职样本中,不同单位成员的公共服务动机未表现出显著不同(F=1.45, p=0.21)。

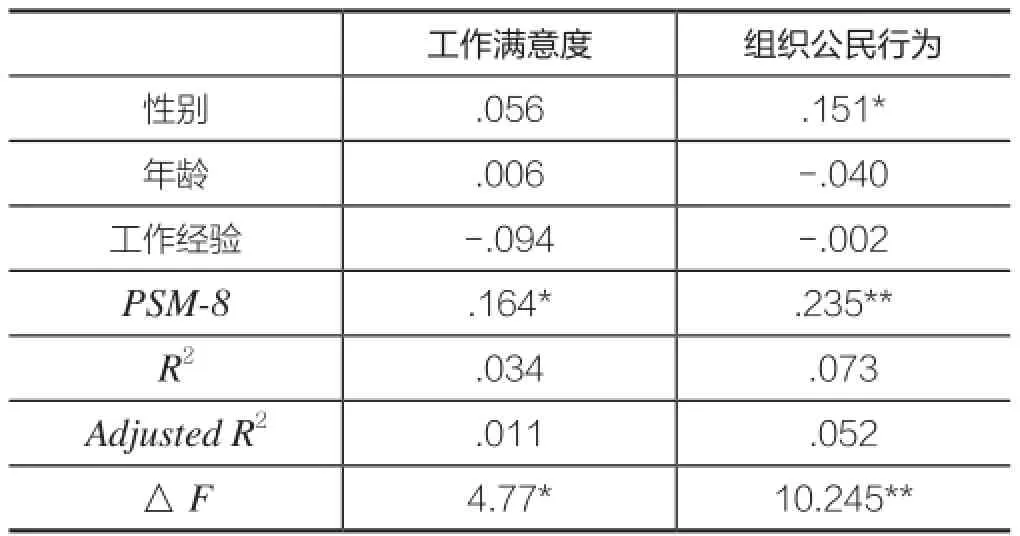

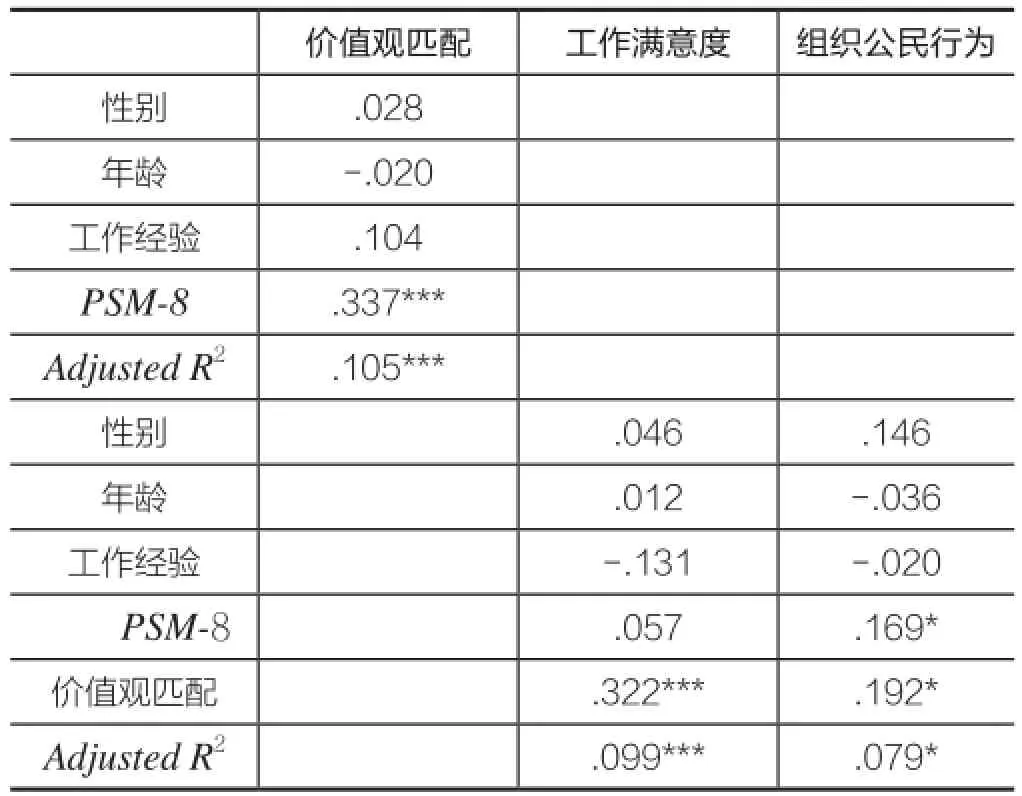

为了验证PSM-8的同时效度,即公共服务动机是否与理论上相关的变量之间具有以往研究业已发现的关系,我们在职样本中进行了相关分析。如表3所示,PSM-8所测量公共服务动机与工作满意度、组织公民行为、和价值观匹配之间均成正相关。在此基础上,我们进行了在在职样本中进行了回归分析,验证PSM-8是否对工作满意度和组织公民行为具有显著作用,以及价值观匹配是否在这两个关系中起中介作用。如表8所示,PSM-8对工作满意度和组织公民行为均具有正向的显著作用。如表9所示,价值观匹配对公共服务动机对工作满意度的作用有完全中介作用,而对公共服务动机对组织公民行为的作用有部分中介作用。这一结果不但又一次在中国的情境下验证了公共服务动机与工作态度和工作行为之间的相关性,而且表明了价值观匹配在这个过程中所起的中介作用,进一步证明了价值观匹配是公共服务动机的一个作用机制。

表8 PSM-8对工作满意度和组织公民行为作用的回归分析

表9 中介作用的回归分析

四、结果讨论

Kim等人的跨文化量表提出以后,尚未得到广泛应用。这一方面是因为时间尚短,另一方面可能是因为16道题目是的量表相对较长。本研究通过验证性因素分析,证明了从16道题目中提取8道题目的PSM-8,在中国文化的情境下是能够测量公共服务动机的,具有较好的信效度。同时,PSM-8与原版量表PSM-16,以及单维度的公共服务动机MSPB之间具有较高的相关系数,说明短版量表和其他测量方式之间具有聚合效度。本研究发现3种公共服务动机的测量与亲社会动机之间存在显著的相关性,并且方向和大小较为类似,从另一个测量证明了PSM-8的聚合效度。需要注意的是,亲社会动机是否与公共服务动机之间存在区别性。如果公共服务动机只是亲社会动机在公共部门内的表现,则这两个概念之间的区分性就不强。不过本研究中,公共服务动机只与亲社会动机存在0.54~0.55的相关性,证明这两个概念之间并不等同。今后的研究可以使用本研究修订的公共服务动机问卷,这是本研究主要贡献之一。

本研究发现女性的公共服务动机要高于男性,与文献中现有的观点一致(DeHart-Davis et al., 2006)。我们还发现公共服务动机高的学生更倾向与选择公共组织作为工作单位,这与公共服务动机的理论假设一致(Lewis & Frank, 2002; Rainey, 1982)。我们的发现支持了具有高公共服务动机的个体更倾向于加入公共组织的论点。不过,我们的结果还表明公共组织雇员的公共服务动机并不比私营组织雇员的公共服务动机高。造成这一现象的原因,有可能是因为公共服务动机是同时可以在公共组织和私营组织中存在的现象(Perry & Hondeghem, 2008),因而私营组织雇员也有可能具有较高的公共服务动机;也有可能是因为高公共服务的个体在加入公共组织以后,受到组织的影响,其公共服务动机降低了。Moynihan等人曾指出过公共组织中雇员有降低公共服务动机的可能性(Moynihan & Pandey, 2007)。需要注意的是,我们样本中的私营雇员是通过网络调查参与研究的,因而这部分人的公共服务动机本身就可能高于普通的私营组织雇员,因而后续的研究可以继续比较公私组织雇员在公共服务动机水平上的差异。

本研究进一步支持了公共服务动机与工作满意度之间的正相关关系(Homberg et al., 2015)。我们还发现公共服务动机与组织公民行为之间存在正相关关系,证明具有服务动机的人,更倾向于做出帮助其他同事的行为。同时,价值观匹配对上述两个关系有完全和部分中介作用,证明价值观匹配是公共服务动机的作用机制之一,支持了以往的发现(Bright, 2007; Kim, 2012; Steijn, 2008; Wright & Pandey, 2008)。

本研究的不足在于样本和数据获取方面。虽然我们从学生群体和在职群体两个样本开展了公共服务动机的多样本分析,并建立了较好的信效度,但是这个样本能够在多大的程度上代表中国文化的情境,还有待考证。今后的研究可以在更大的范围内继续数据收集。同时,由于在线样本中的个体很可能是公共服务动机较高的个体,因而我们建议比较不同工作单位性质的在职雇员在公共服务动机水平上是否存在差异,以及存在或者不存在差异的原因。另外,本研究采用截面方法进行测量,因而在公共服务动机与工作满意度、组织公民行为、价值观匹配之间不能建立因果联系(谢秋山、陈世香,2015),将来的研究可以进行跟踪调研。

公共服务动机的测量是一个重要而且有前途的领域。研究表明公共服务动机高的个体更倾向于选择公共组织工作,并在其中表现出积极的工作态度和行为。本文修订的PSM-8短版公共服务动机量表,将在公共组织筛选求职者和员工培训的过程中发挥作用,具有一定的实践意义。

参考文献

1. 寸晓刚:《新一代大学生群体公共服务动机的实证研究》,载《中国行政管理》,2013年第3期,第110-115页。

2. 李明、叶浩生:《公共服务动机测量的发展与展望》,载《心理科学》,2012年第4期,第932-936页。

3. 李锐、毛寿龙:《公共服务动机文献综述研究》,载《现代管理科学》,2015年第2期,第100-102页。

4. 李小华:《公共服务动机的结构及测量》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2008年第6期,第797-802页。

5. 李小华、董军:《公务员公共服务动机对个体绩效的影响研究》,载《公共行政评论》,2012年第1期,第105-121页。

6. 吴绍宏:《公务员的工作满意度、组织承诺与公共服务动机的关系探讨——以澳门特区政府公务员为例》,载《中国人力资源开发》,2010年第9期,第104-106页。

7. 谢秋山、陈世香:《国外公共服务动机研究:起源、发现与局限性》,载《上海行政学院学报》,2015年第1期,第70-78页。

8. 叶先宝、赖桂梅:《公共服务动机:测量、比较与影响——基于福建省样本数据的分析》,载《中国行政管理》,2011年第8期,第107-111页。

9. 叶先宝、李纾:《公共服务动机:内涵、检验途径与展望》,载《公共管理学报》,2008年第1期,第56-60+122-123页。

10. 曾军荣:《公共服务动机:概念、特征与测量》,载《中国行政管理》,2008年第2期,第21-24页。

11. 朱春奎、吴辰:《公共服务动机对工作满意度的影响研究》,载《公共行政评论》,2012年第1期,第83-104+180-181页。

12. 朱光楠、李敏、严敏:《公务员公共服务动机对工作投入的影响研究》,载《公共行政评论》,2012年第1期,第122-144+181页。

13. Brewer G A, Maranto R A. Comparing the roles of political appointees and career executives in the U.S. Federal executive branch. American Review of Public Administration, 2000, 30(1): 69-86.

14. Brewer G A, Selden S C, Facer I, Rex L. Individual conceptions of public service motivation. Public Administration Review, 2000, 60(3): 254-264.

15. Bright L. Does person-organization fit mediate the relationship between public service motivation and the job performance of public employees? Review of public personnel administration, 2007, 27(4): 361-379.

16. Cable D M, DeRue D S. The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(5): 875-884.

17. Coursey D H, Pandey S K. Public service motivation measurement: Testing an abridged version of Perry's proposed scale. Administration & Society, 2007, 39(5):547-568.

18. DeHart-Davis L, Marlowe J, Pandey S K. Gender dimensions of public service motivation. Public Administration Review, 2006, 66(6): 873-887.

19. Dunleavy P, Hood C. From old public administration to new publicmanagement. Public money & management, 1994, 14(3): 9-16.

20. Giauque D, Ritz A, Varone F, Anderfuhren-Biget S, Waldner C. Putting public service motivation into context: A balance between universalism and particularism. International Review of Administrative Sciences, 2011, 77(2): 227-253.

21. Grant A M. Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting persistence, performance, and productivity. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(1): 48.

22. Homberg F, McCarthy D, Tabvuma V. A meta-analysis of the relationship between public service motivation and job satisfaction. Public Administration Review,2015, 75(5): 711-722.

23. Kim S. Does person-organization fit matter in the public sector? Testing the mediating effect of person-organization fit in the relationship between public service motivation and work attitudes. Public Administration Review, 2012, 72(6): 830-840.

24. Kim S, Vandenabeele W, Wright B E, Andersen L B, Cerase F P, Christensen R K, et al. Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measurement invariance. Journal of Public Administration Research and Theory, 2013,23(1): 79-102.

25. Knoke D, Christine W I. individual motives and organizational incentive systems. Research in the Sociology of Organizations, 1982, 1(2): 209-254.

26. Leisink P, Steijn B. Public service motivation and job performance of public sector employees in the Netherlands. International Review of Administrative Sciences,2009, 75(1): 35-52.

27. Lewis G B, Frank S A. Who wants to work for the government? Public Administration Review, 2002, 62(4): 395-404.

28. Lin C C, Peng T K. From organizational citizenship behaviour to team performance: The mediation of group cohesion and collective efficacy. Management and Organization Review, 2010, 6(1): 55-75.

29. Liu B, Tang N, Zhu X. Public service motivation and job satisfaction in China: An investigation of generalisability and instrumentality. International Journal of Manpower, 2008, 29(8): 684-699.

30. Liu B, Tang T L P, Yang K. When does public service motivation fuel the job satisfaction fire? The joint moderation of person-organization fit and needs-supplies fit. Public Management Review, 2015, 17(6): 876-900.

31. Moynihan D P, Pandey S K. The role of organizations in fostering public service motivation. Public Administration Review, 2007, 67(1): 40-53.

32. Perry J L. Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 1996,6(1): 5-22.

33. Perry J L, Hondeghem A.. Editor's introduction. In J. L. Perry & A. Hondeghem (Eds.), Motivation in public management: The call of public service:Oxford University Press. 2008: 1-14.

34. Perry J L, Vandenabeele W. Public service motivation research: Achievements,challenges, and future directions. Public Administration Review, 2015, 75(5): 692-699.

35. Perry J L, Wise L R. The motivational bases of public service. Public Administration Review, 1990, 50(3): 367-373.

36. Rainey H G. Reward preferences among public and private managers: In search of the service ethic. The American Review of Public Administration, 1982,16(4): 288-302.

37. Rainey H G. Perceptions of incentives in business and government:Implications for civil service reform. Public Administration Review, 1979, 39(5): 440-448.

38. Ritz A. Attraction to public policy-making: A qualitative inquiry into improvements in PSM measurement. Public Administration, 2011, 89(3): 1128-1147.

39. Smith G T, Mccarthy D M, Anderson K G. On the sins of short-form development. Psychological Assessment, 2000, 12(1): 102-111.

40. Steijn B. Person-environment fit and public service motivation. International Public Management Journal, 2008, 11(1): 13-27.

41. Tsui A S, Egan T D, Oreilly C A. Being different: Relational demography and organizational attachment. Administrative Science Quarterly, 1992, 37(4): 549-579.

42. Vandenabeele W. Toward a public administration theory of public service motivation: An institutional approach. Public Management Review, 2007, 9(4): 545-556.

43. Vandenabeele W. Development of a public service motivation measurement scale: Corroborating and extending Perry's measurement instrument. International Public Management Journal, 2008, 11(1): 143-167.

44. Vandenabeele W, Brewer G A, Ritz A. Past, present, and future of public service motivation research. Public Administration, 2014, 92(4): 779-789.

45. Wright B E, Christensen R K, Pandey S K. Measuring public service motivation: Exploring the equivalence of existing global measures. International Public Management Journal, 2013, 16(2): 197-223.

46. Wright B E, Moynihan D P, Pandey S K. Pulling the levers: Transformational leadership, public service motivation, and mission valence. Public Administration Review, 2012, 72(2): 206-215.

47. Wright B E, Pandey S K. Public service motivation and the assumption of person-organization fit: Testing the mediating effect of value congruence. Administration & Society, 2008, 40(5): 502-521.

■ 责编/王震 Tel: 010-88383907 E-mail: hrdwangz@126.com

Measuring Public Service Motivation: Theoretical Structure and Scale Revision

Bao Yuanjie and Li Chaoping

(School of Public Administration and Policy, Renmin University of China)

Abstract:Public service motivation is a heated topic in public human resource management, but scholars have disagreements over its theoretical structure and measuring scale, which hinders the comprehension and comparison of current research. Particularly, a short, valid and reliable Chinese scale which has the core elements of public service motivation and can aid in cross-cultural comparison is lacking. Based on Kim's cross-cultural Public Service Motivation Scale, PSMS, this study used "translation-back translation" and statistical tests to revise the scale, and proposed a short Chinese scale which has 8 items. The results show that the revised scale is valid and reliable, and public service motivation is positively related to job satisfaction and organizational citizenship behavior, and value congruence fully and partially mediated those two relationships. This study discussed the meaning of this revised short Chinese scale of public service motivation to the research and practice of human resource management of Chinese public organizations.

Key Words:Public Service Motivation; Prosocial Motivation; Value Congruence;Organizational Citizenship Behavior; Job Satisfaction