“发花”对白茶风味品质的影响研究

2016-07-29刘菲薛志慧叶倩林孙威江

刘菲,薛志慧,叶倩林,孙威江,*

“发花”对白茶风味品质的影响研究

刘菲1,2,薛志慧2,3,叶倩林3,孙威江1,2,3*

1. 福建农林大学园艺学院,福建 福州 350001;2. 闽台特色作物病虫生态防控协同创新中心,福建 福州 350001;3. 福建农林大学安溪茶学院,福建 福州 350002

摘要:以白牡丹和寿眉为研究对象,通过感官审评得知“发花”能够赋予白茶新的风味,对寿眉风味品质的提升尤为显著。“发花”对白茶风味的影响主要体现在香气由鲜爽青涩转向陈香且青涩味消退,具有典型的菌花香。这表现在赋香物质中清鲜味的组分含量减少,而木香和陈香的组分含量提高。滋味从青涩、粗老向陈醇转变。这是由于白牡丹和寿眉在“发花”后呈涩味和收敛性的酯型儿茶素分别降低了2.3和0.69个百分点。茶黄素分别降低了33%和43%。白牡丹“发花”后滋味微苦可能是由于其咖啡碱含量显著升高。“发花”后白牡丹中必需氨基酸占非必需氨基酸的总量从 36.10%上升到 39.84%,寿眉必需氨基酸占非必需氨基酸的总量从42.16%上升到 62.61%,因此“发花”可能存在提高中低档白茶营养价值的潜能。总体来说,寿眉在“发花”后的风味提升要大于白牡丹,这对提高中低档白茶的品质具有重大意义,是一个综合开发利用白茶资源的新思路。

关键词:白茶;发花;陈香;风味品质

白茶是福建省特有的茶类,经鲜叶萎凋干燥而成。长时间萎凋有助于白茶内质转化和进一步积累,因而白茶中氨基酸、咖啡碱和黄酮含量均高于其他茶类[1]。但由于白茶初制过程中不经揉捻,细胞破碎率低,在冲泡过程中白茶内含物难以快速溶出。因此白茶香气不显著,滋味清淡,难以迅速被消费者接受。依据采摘成熟度的不同可将白茶分为单芽头的白毫银针,一芽一二叶的白牡丹和驻芽三叶或抽针后三叶的寿眉。白毫银针和白牡丹原料等级高,滋味鲜爽醇厚,市场售价较高,而寿眉或低等级的白牡丹由于原料等级低而滋味粗老,市场售价和产品附加值低。

“发花”是茯砖茶特有的加工工艺,也是形成茯砖茶独特品质风味和药理功效的关键。“发花”实质是通过控制外界温、湿度等环境条件,促使微生物优势菌—冠突散囊菌(Eurotium cristatum)的生长繁殖,并产生金黄色闭囊壳,形似米兰花,色泽金黄艳丽,俗称“金花”。冠突散囊菌具有改善茶叶粗老味,以及提高茶叶生物活性等作用,是一种具有开发应用前景的益生菌[2]。已有研究报道表明,冠突散囊菌能够在绿茶、红茶、藤茶等其他植物材料上生长[3]。本文以不同等级的白茶为供试材料,经汽蒸—压制—烘房干燥使其“发花”,从而研究“发花”对白茶风味品质的影响,探寻开发白茶新产品的方向,为促进中低档白茶综合利用提供科学依据,同时提高白茶茶树资源利用率。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

试验原料为白牡丹和寿眉,购自福建品福茶业有限公司。

癸酸乙酯、甲醇、碳酸钠、福林酚、茚三酮、磷酸、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、三氯化铝等均为分析纯,乙腈为色谱纯,均购自国药化学试剂有限公司。表儿茶素(EC,纯度>99%)、儿茶素(C,纯度>99%)、表没食子儿茶素(EGC,纯度>99%)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG,纯度>99%)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG,纯度>99%)、没食子酸(GA,纯度>99%)、咖啡碱(纯度>99%)标准品购自美国Sigma公司。

1.2 仪器与设备

气相色谱-质谱联用仪:6890GC/5973MS型气相色谱-质谱联用仪,美国Agilent公司;液相色谱仪:e2695型高效液相色谱仪、2998 型PDA检测器,美国Waters公司;电子天平:FA1004型,北京赛多利斯天平有限公司;可见光分光光度计:722S型,北京瑞利分析仪器有限公司;植物粉碎机:天津泰斯特仪器有限公司;恒温水浴锅:HH-4型数显,国华电器有限公司;离心机:TDL-40B型,北京压力恩科学器材公司;电热鼓风干燥箱:DHG-9123A型,上海精宏实验设备有限公司。

1.3 方法与步骤

1.3.1 茶样制备

为区别于人工接种“发花”白茶,试验按照茯砖茶加工工艺,在具有生产茯砖茶传统的茶叶企业,将经汽蒸、压砖后在烘房中干燥并自然“发花”的成品白茶称为“发花”白茶。其加工工艺参数与茯砖茶汽蒸、压砖、发花阶段相同。样品制备委托浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司加工。以不经汽蒸、压砖、“发花”的成品白茶为对照。

1.3.2 感官审评方法

称取3 g白茶样品投入150 mL的审评杯中,沸水冲泡5 min,按冲泡次序将茶汤滤入审评碗内,开汤后先嗅香气,快看汤色,再尝滋味,后评叶底。评茶术语参照《茶叶审评与检验》[4]一书。由5名高级评茶员组成审评小组,对茶样进行密码审评,审评结果采用评语形式。

1.3.3 挥发物检测方法

萃取头使用前在250℃老化1 h。取磨碎后过80目筛的样品1.00 g于顶空瓶中,加10 mL沸水,添加105倍稀释的癸酸乙酯30 μL加盖,插入萃取头。在60℃水浴条件下吸附40 min,进样口温度为250℃,解析5 min。气相色谱及质谱条件参照王力等[5]的研究方法。

1.3.4 茶多酚总量、儿茶素组分测定

参照 GB/T 8313—2008茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法[6]测定。

1.3.5 氨基酸总量测定

参照 GB/T 8314—2013 茶 游离氨基酸总量测定[7]方法。

氨基酸组分使用 Waters提供的氨基酸分析包,采用柱前衍生法:按照GB/T 8314—2013中要求制备茶汤,取10 μL过膜后的茶汤到衍生管中,加入 70 μL 缓冲液涡旋,并在涡旋的状态下加入 20 μL 6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰亚氨基甲酸酯试剂,室温下放置1 min后55℃加热 10 min即可进样。柱温:37℃;检测波长:248 nm;流速:1 mL·min-1;进样量:10 μL;流动相A:1∶10稀释的A液(A液:140 mmol·L-1乙酸钠+17 mmol·L-1三乙胺+1 mg·mL-1EDTA二钠盐,调节 pH=4.95,添加0.5%的叠氮化钠防止长菌),流动相B:乙腈。

1.3.6 咖啡碱含量测定

参照GB/T 8312—2002茶 咖啡碱测定[8]中的方法。

1.3.7 黄酮总量测定

采用三氯化铝比色法称取磨碎试样1.00 g于100 mL三角瓶中,加沸蒸馏水 40 mL,置水浴锅中浸提30 min,过滤到50 mL容量瓶,加水定容,摇匀为供试液。吸取供试液0.5 mL,加1%三氯化铝溶液至10 mL,摇匀10 min后移入1 mL比色皿,用水代替茶汤作为空白试验,在波长420 nm处测其吸光度。

1.3.8 数据分析方法

本试验取3次重复的平均值,利用数学统计软件(SPSS17.0)进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1 “发花”对白茶感官品质的影响

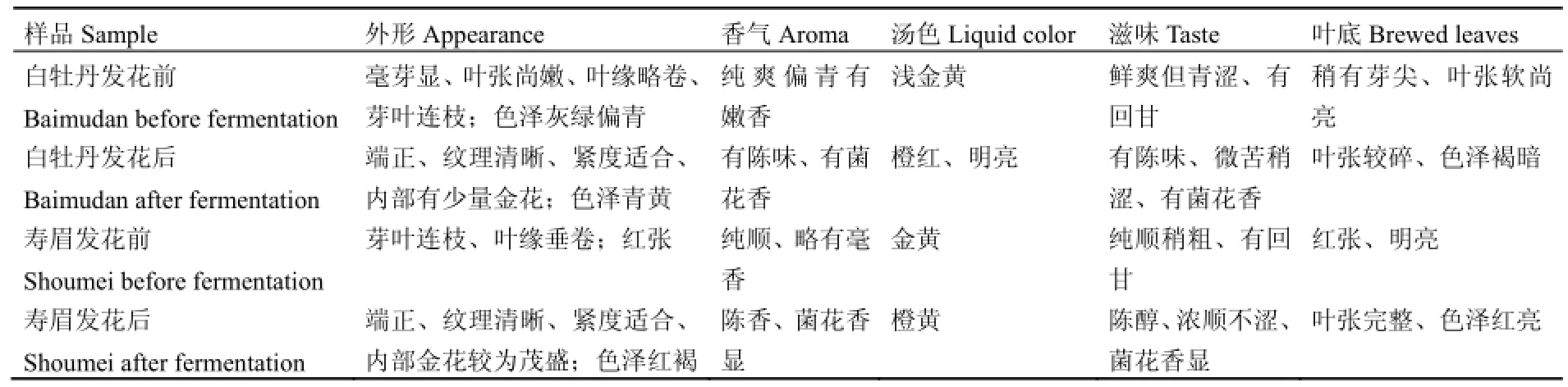

“发花”对白茶感官品质的影响如表 1所示,从表中可知,“发花”对提高寿眉的品质影响较为明显。从外形上看,“发花”后的白牡丹茶砖较发花寿眉紧实,但叶形较碎。这是因为寿眉采摘成熟度较高,具有一定的含梗量,因此压砖后也较疏松(图1、图2)。

白茶“发花”后叶色加深,为褐绿或褐红色。在香气方面,“发花”后的白茶具有“金花”特有的菌花香。“发花”白牡丹菌花香较轻,而白茶原味的气味较为显著;“发花”寿眉具有较为显著的菌花香而白茶味不明显。相比对照,白牡丹“发花”青涩味有一定减轻但不如寿眉明显;寿眉“发花”后香气陈醇,菌花香显著,无青涩味。“发花”对寿眉的滋味提升亦有较大作用,相较对照,“发花”寿眉茶汤中有明显的菌花香,滋味陈醇无明显涩味;白牡丹“发花”后茶汤中有菌花香,但仍有一定青涩味,白茶的滋味特征占主导。由于白牡丹采摘较嫩,因而“发花”后叶底较为软烂、叶形不完整;寿眉“发花”后仍能保持较为完整的叶形,叶质柔软但不软烂。因此从感

表1 白茶“发花”前后感官审评结果Table 1 Sensory evaluation before and after fungal fermentation

图1 “发花”白牡丹Fig. 1 Fermented Baimudan

2.2 “发花”对白茶赋香组分的影响

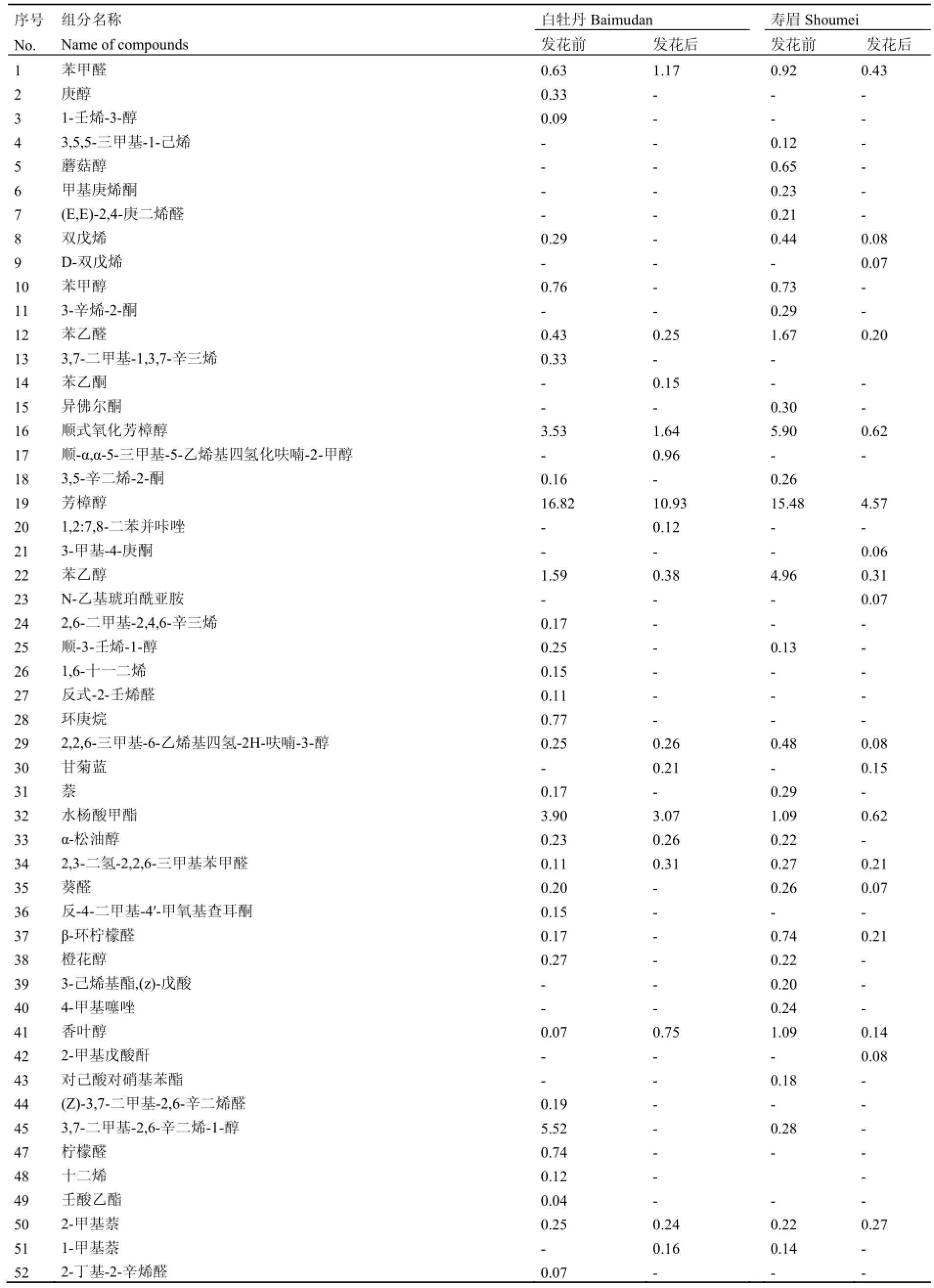

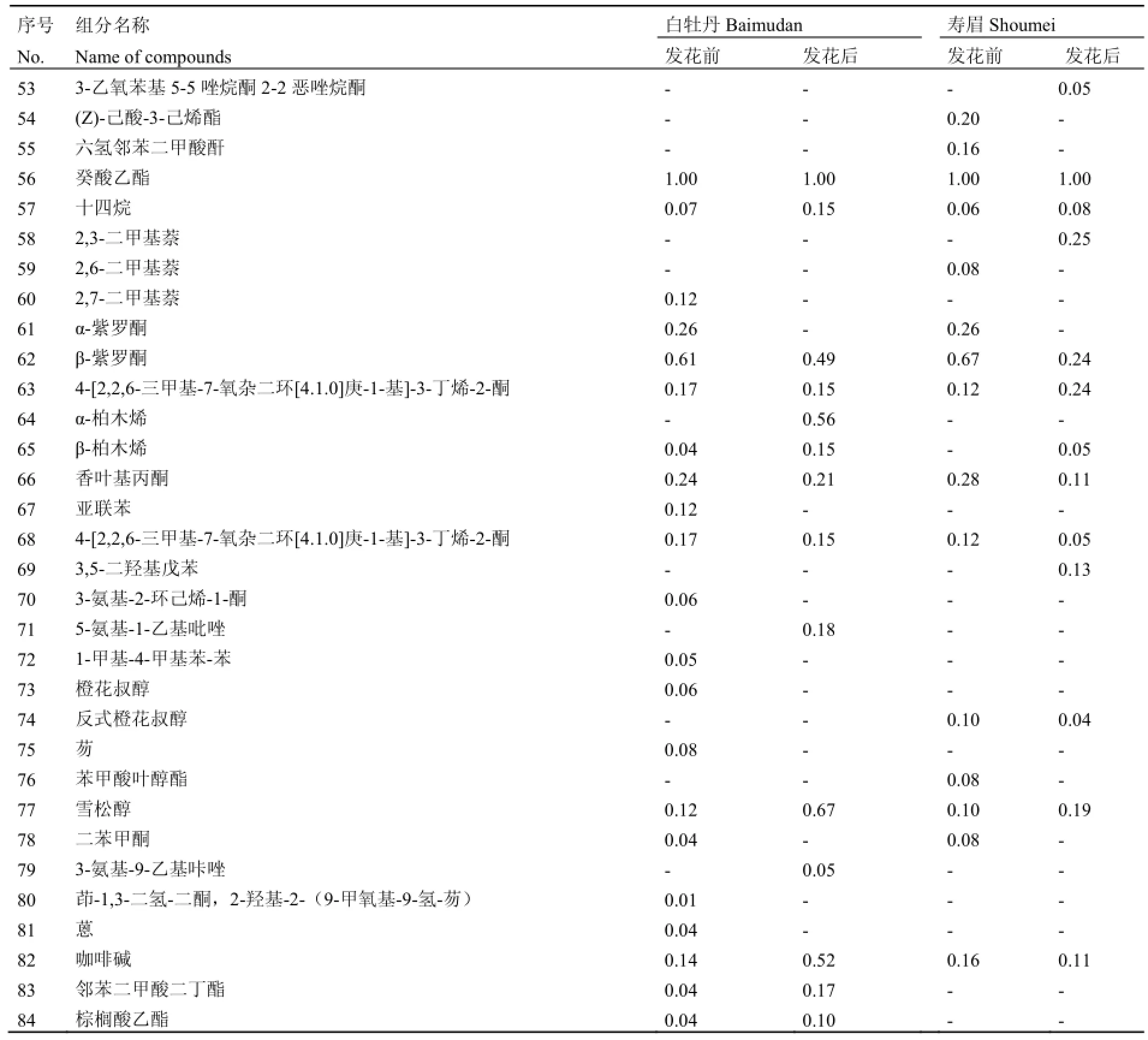

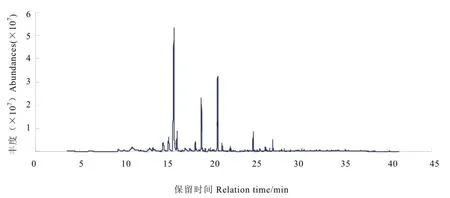

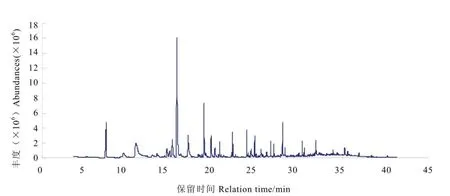

采用顶空吸附法收集茶样挥发物,并通过GC-MS技术分离鉴定出挥发物84种,如表2所示。白茶“发花”前后质谱总离子流分别如图3、图4所示。从质谱图中可以看出白茶“发花”前后挥发物具有较大差异。通过分析保留时间和比对数据库发现,84种挥发物中具有相同变化趋势的挥发物23种。其中4种在“发花”后相对含量升高,分别为甘菊蓝、十四烷、β-柏木烯和雪松醇;19种在“发花”后相对含量降低,分别为双戊烯、苯甲醇、苯乙醛、顺式氧化芳樟醇、3,5-辛二烯-2-酮、芳樟醇、苯乙醇、顺-3-壬烯-1-醇、萘、水杨酸甲酯、葵醛、β-环柠檬醛、橙花醇、3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇、α-紫罗酮、β-紫罗酮、香叶基丙酮、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、二苯甲酮。从其中的赋香物质变化可以看出,表现为花果香型和清鲜香型的物质在“发花”后均表现为含量降低,而具有木香和陈香的柏木烯、雪松醇含量升高。因此白茶在“发花”后表现出明显的陈香,而青涩味减弱。

图2 “发花”寿眉Fig. 2 Fermented Shoumei

比较变化趋势不同的挥发物有2-甲基萘,其含量变化为白牡丹“发花”后下降,寿眉“发花”后升高;1-甲基萘、香叶醇、2,3-二氢-2,2,6-官品质上看,“发花”对寿眉的品质提升作用较大。三甲基苯甲醛、α-松油醇、2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇、苯甲醛的含量变化为白牡丹“发花”后升高,寿眉“发花”后下降;而邻苯二甲酸二丁酯和棕榈酸乙酯的含量变化为白牡丹“发花”后升高,在寿眉“发花”前后均未检测到。

故“发花”对白茶香气的主要影响为降低新鲜、生青的赋香组分,同时升高陈香、木香等赋香组分。

2.3 “发花”对白茶滋味物质的影响

2.3.1 茶多酚总量及儿茶素组分的变化

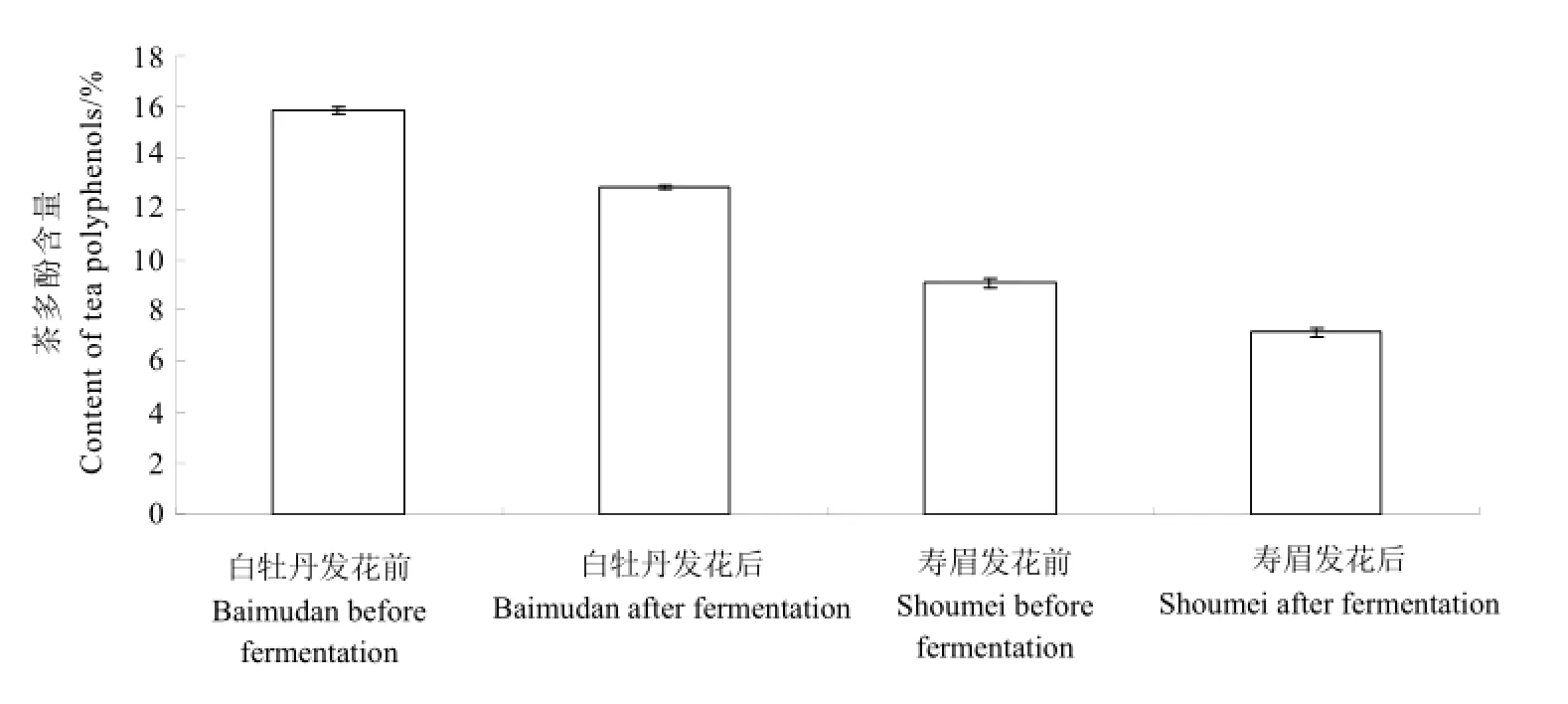

“发花”后白茶茶多酚含量明显降低,白牡丹茶多酚总量减少了 3.07个百分点,寿眉茶多酚总量减少了1.96个百分点(图5)。茶多酚是茶叶中苦涩味的主要呈味物质,其总量降低有助于缓解新鲜白茶的苦涩味。因此发花后的白茶苦涩味减轻。但由于白牡丹本身具有的茶多酚含量较高,且“发花”不如寿眉充分,“发花”后的白牡丹仍具有较高的茶多酚水平,因而仍具有一定苦涩味。

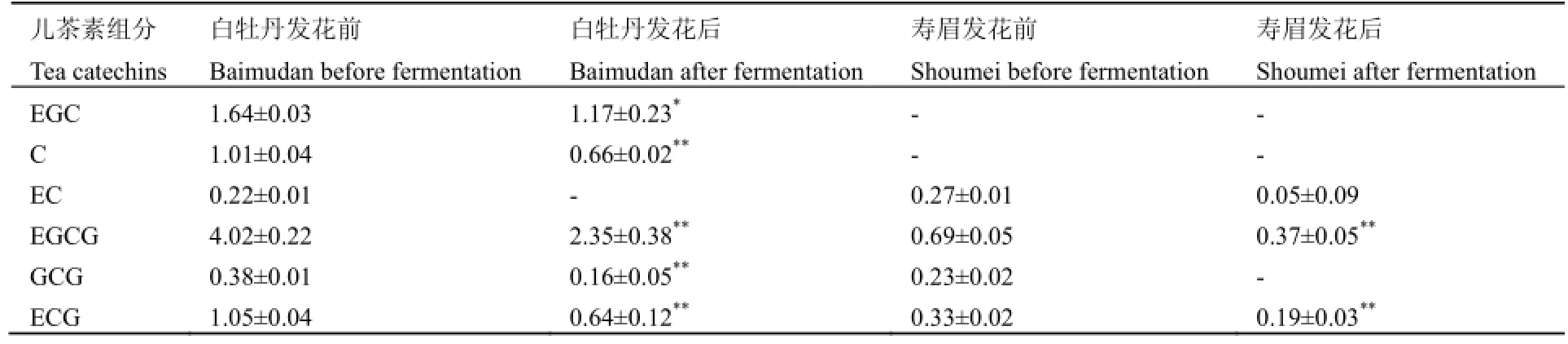

通过HPLC分析发现,“发花”后白茶中各儿茶素组分含量均表现出不同程度的降低。其中GCG的下降程度最大,白牡丹“发花”后降低了 0.22个百分点,寿眉“发花”后检测不到GCG。其次是EGCG,白牡丹和寿眉“发花”后分别降低了1.67、0.32个百分点。ECG下降的幅度也较大,白牡丹和寿眉“发花”后分别降低了0.41、0.14个百分点(表3)。EGCG、GCG、ECG等酯型儿茶素是茶叶儿茶素中呈苦涩味的主要物质,白茶“发花”后酯型儿茶素含量显著降低,且寿眉“发花”较白牡丹多,因此“发花”后酯型儿茶素的降幅大于白牡丹,这可能是寿眉“发花”后滋味更加醇和的原因。故发花能够缓解茶叶苦涩味的主要原因可能在于降低了酯型儿茶素的含量。

表2 白茶“发花”前后挥发性组分及相对含量Table 2 The volatile constituents and their contents in white tea before and after fermentation

续表2

图3 白茶“发花”前总离子流图Fig. 3 Chromatogram of white tea before fermentation

图4 白茶“发花”后总离子流图Fig. 4 Chromatogram of white tea after fermentation

2.3.2 “发花”前后氨基酸总量及组分的变化

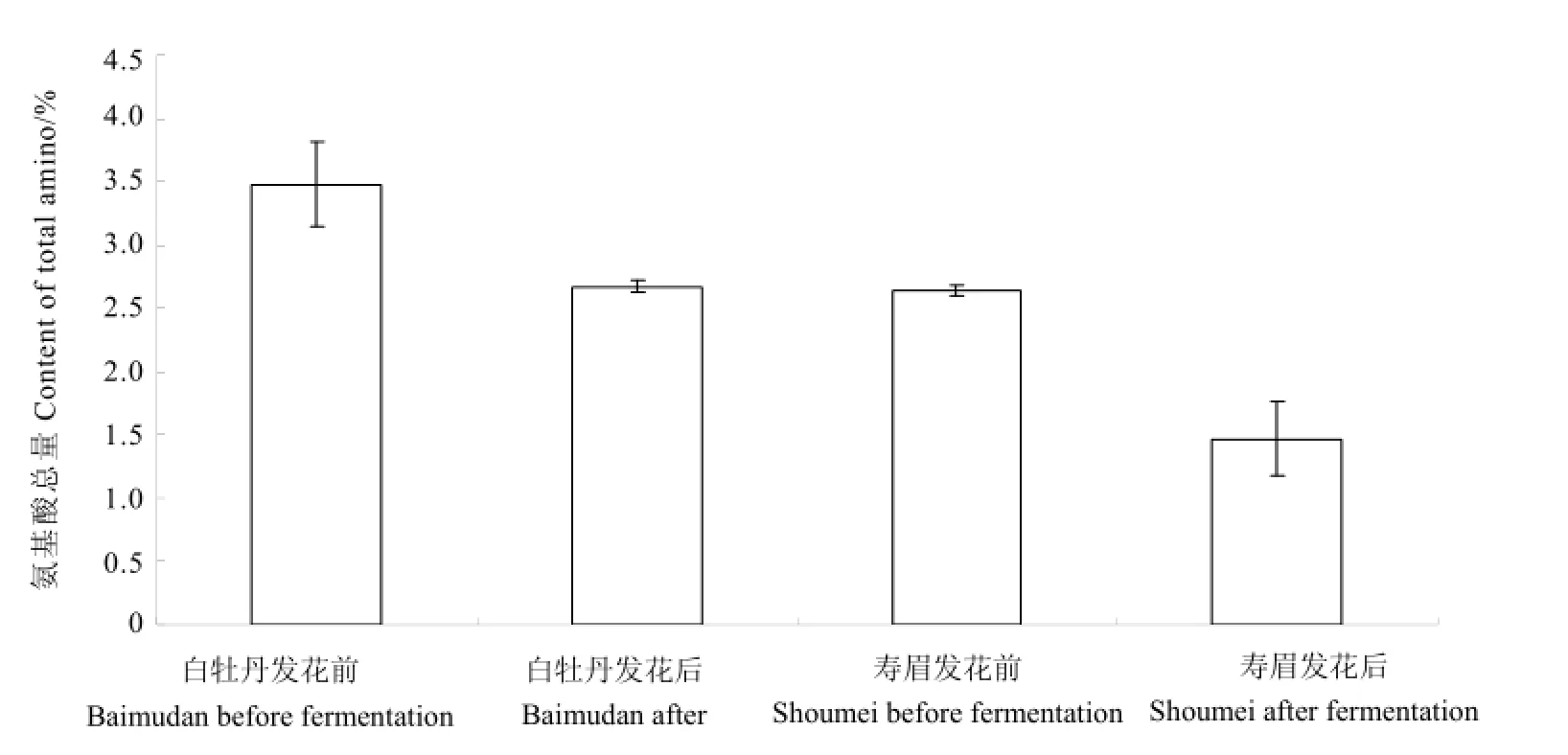

“发花”对白茶氨基酸总量影响明显,对比“发花”前后,白牡丹氨基酸总量下降了1.67个百分点,寿眉氨基酸总量下降了1.10个百分点(图6)。从氨基酸组分上看,虽然各氨基酸组分有不同程度的降低,但“发花”后白牡丹必需氨基酸占非必需氨基酸的比例从36.10%上升到39.84%,必需氨基酸占氨基酸总量的比例从26.53%上升到28.49%;寿眉必需氨基酸占非必需氨基酸的比例从42.16%上升到62.61%,必需氨基酸占氨基酸总量的比例从 29.66%上升到 38.50%(表 4)。必需氨基酸比例的升高有利于人体吸收和利用。这说明“发花”可能具有提高中低档茶叶营养价值的作用。

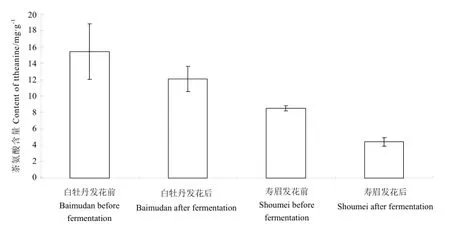

茶氨酸是茶叶中特有的非成蛋白氨基酸,因具有镇静神经的作用而成为备受关注的茶叶功能性成分之一,亦是茶汤鲜爽味的主要来源。从图7可知,茶氨酸是冠突散囊菌可直接%

图5 白茶“发花”前后茶多酚总量变化Fig. 5 Total polyphenol contents in white tea during fermentation

表3 白茶“发花”前后儿茶素组分含量变化Table 3 Catechin contents in white tea c during fermentation

注:“-”表示未检出,“*”表示在0.05水平上差异显著,“**”表示在0.01水平上差异显著。

Note: ‘-’ is undetected, ‘*’ indicates significant difference at 0.05 level, ‘**’ indicates significant difference at 0.01 level.利用的氮源之一,白茶“发花”后茶氨酸含量均有下降,尤其是寿眉中的茶氨酸含量“发花”后下降了47.94%。

图6 白茶“发花”前后氨基酸总量变化Fig. 6 Total amino acid contents in white tea before and after fermentation

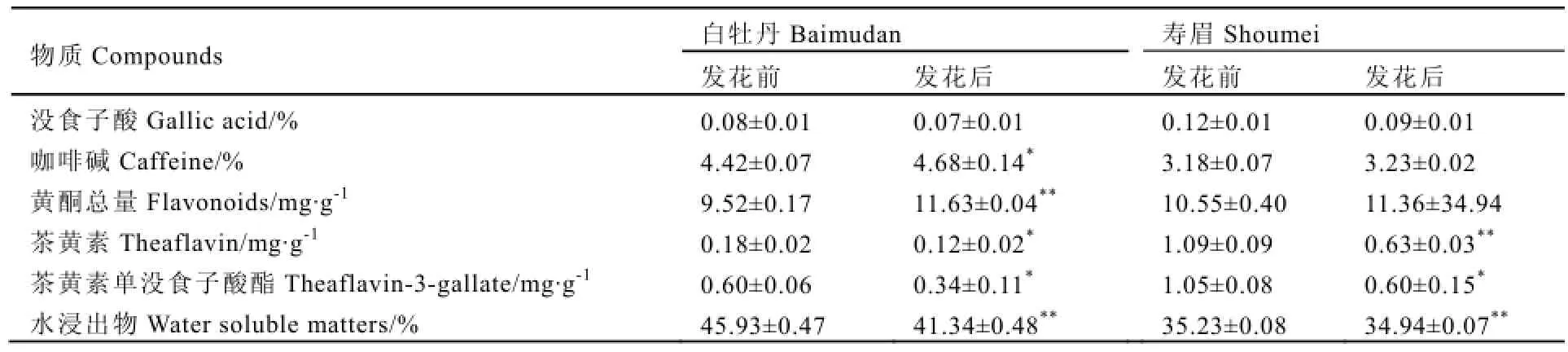

2.3.3 白茶“发花”前后其他滋味物质含量变化从表 5可以得知,白茶中的没食子酸在“发花”前后变化不显著,这可能是由于酯型儿茶素降解产生的没食子酸和其自身氧化代谢达到了一定的平衡。白茶“发花”后咖啡碱含量有所升高,其中白牡丹“发花”后咖啡碱含量升高显著,这可能是白牡丹“发花”后滋味微苦的原因。同样,白牡丹“发花”后黄酮总量升高达到极显著水平,而寿眉黄酮总量变化差异不显著。茶黄素和茶黄素单没食子酸酯也是一类表现为苦涩味的收敛性呈味物质,这两种物质在白牡丹“发花”后分别下降了33.33%和 43.33%;寿眉“发花”后分别下降了42.20%和42.86%,这可能是白茶“发花”后滋味醇和、收敛性降低的另一个重要原因。白茶“发花”后滋味醇和淡薄可能与水浸出物的减少有一定的关系,白茶“发花”后水浸出物含量极显著减少。

3 小结与讨论

“发花”是茯砖茶品质形成的重要过程。本试验通过讨论“发花”对白茶感官品质、赋香组分和滋味物质的影响,得出“发花”对提高寿眉的品质较为明显。“发花”后的白牡丹具有典型陈年特征,而寿眉具陈香、滋味陈醇等特征。柏木烯和雪松醇等具有木香、陈香的物质可能是“发花”白茶主要的香气特征物质。寿眉较高的含梗量和采摘成熟度可能是其“发花”效果较好的原因之一。适当的含梗量保证茶砖有一定的疏松度,有利于冠突散囊菌的呼吸作用和生长繁殖;梗和老叶中较高的糖分为冠突散囊菌生长提供了所需的营养物质。新鲜的高等级白茶滋味鲜爽、毫香显著,这种风味特征可能与“发花”所带来的陈香不协调,尤其是白茶特有的毫香与菌花香不相和谐。这可

表4 白茶“发花”前后氨基酸组分含量变化Table 4 Amino acid contents in white tea before and after floweringfermentation

图7 白茶“发花”前后茶氨酸含量变化Fig. 7 Theanine contents in white tea before and after fermentation

表5 白茶“发花”前后其他滋味物质含量变化Table 5 Other taste compound contents in white tea before and after fermentation

注:“*”表示在0.05水平上差异显著,“**”表示在0.01水平上差异显著。

Note: ‘*’indicates significant difference at 0.05 level, ‘**’indicates significant difference at 0.01 level.能与2,3-二氢-2,2,6-三甲基苯甲醛、苯甲醛、α-松油醇、2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇等几种在“发花”白牡丹中含量升高,而在“发花”寿眉中含量降低的物质有关,其中2,3-二氢-2,2,6-三甲基苯甲醛、苯甲醛等常见于苦竹中[9-10],α-松油醇、2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇等存在于普洱茶和千两茶中[11-12]。低等级的白茶毫香不明显、滋味欠鲜爽,而粗青气明显,这种风味特征可能恰好适合“发花”。与普通陈年白茶相比,“发花”白茶陈年风味更为明显和醇和,并且“发花”白茶独具“菌花香”而有别于普通陈年白茶。但普通陈年白茶的回甘较“发花”白茶略好。这可能与白茶在自然陈化的过程中,儿茶素组分虽然逐年降低但仍以酯型儿茶素为主有关[13]。

“发花”能够缓解茶叶粗老味、提高中低档茶叶品质的原因主要在于降低了茶叶中酯型儿茶素和茶黄素等涩味的主要呈味物质。经过“发花”的白茶其氨基酸总量明显降低可能是因为冠突散囊菌能够直接以游离氨基酸为氮源,白牡丹游离氨基酸含量较为丰富,因此被利用地也较多。虽然“发花”后白茶氨基酸总量降低,但必需氨基酸占非必需氨基酸的比例和必需氨基酸占氨基酸总量的比例分别得到不同程度的提高,且寿眉必需氨基酸提高的比例大于白牡丹。这说明“发花”可能存在提高中低档茶叶营养价值的潜力。对于“发花”后咖啡碱含量的升高,不同研究一直存在不同的看法。有研究认为,霉菌类真菌能够通过有别于茶树咖啡碱代谢途径的通路提高后发酵茶中的咖啡碱含量[14]。本研究发现“发花”后的白牡丹咖啡碱含量显著升高,“发花”后的寿眉咖啡碱含量略有升高,但差异未达到显著水平。这与感官审评中白茶“发花”后青涩味降低但苦味略有升高相符,且“发花”白牡丹的苦味重于发花寿眉。这可能是由于咖啡碱的生物合成位于茶树幼嫩叶片,白牡丹具有较多的前体物质,因此在微生物的作用下咖啡碱含量升高也较多。

肖文军等[15]在茯砖茶对小鼠急性经口和精子致畸的毒理性研究中表明,茯砖茶对小鼠无明显毒副作用。苏凤[16]对茯砖茶进行大鼠急性毒理学试验和 30 d喂养试验亦表明,茯砖茶没有毒性。刘子音等[17]对冠突散囊菌的纯培养物进行急性毒理学试验和遗传毒理学试验表明,冠突散囊菌及其代谢物无毒无致畸作用。“发花”白茶和茯砖茶虽然原料不同,但都属于六大茶类,其具有的物质组成相同但比例不同,因此具有不同的风味。故在操作规范菌群受控的情况下,“发花”白茶应不具有安全隐患,但作为一种产品推广前仍需进行一定的毒理学评价为宜。

综上所述,白茶尤其是中低档白茶“发花”具有良好的开发前景。但自然“发花”白茶“金花”量较茯砖茶少,如何能够在白茶原产地进行“发花”以及如何提高不经渥堆的“发花”白茶“金花”数量是值得继续探讨的问题。

参考文献

[1]杨伟丽, 肖文军, 邓克尼. 加工工艺对不同茶类主要生化成分的影响[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 2001(5): 384-386.

[2]欧阳梅, 熊昌云, 屠幼英, 等. 冠突散囊菌对茶叶品质成分及其抗氧化活性影响[J]. 菌物学报, 2011(2): 343-348.

[3]蔡正安, 刘素纯, 刘杏益, 等. 冠突散囊菌在不同茶类及几种植物材料上“发花”的研究[J]. 茶叶科学, 2010, 30(4): 263-268.

[4]施兆鹏. 茶叶审评与检验[M]. 北京: 中国农业出版社,2010:164-165.

[5]王力, 蔡良绥, 林智, 等. 顶空固相微萃取-气质联用法分析白茶的香气成分[J]. 茶叶科学, 2010, 30 (2): 115-123.

[6]周卫龙, 徐建峰, 许凌. GB/T 8313—2008茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法[S]. 北京: 中国标准出版社,2008: 1-7.

[7]徐建峰, 周卫龙, 陆小磊, 等. GB/T 8314—2013 茶 游离氨基酸总量的测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013: 1-3.

[8]周卫龙, 孙安华, 钟萝, 等. GB/T 8312—2002茶 咖啡碱测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002: 146-147.

[9]魏琦. 苦竹属竹叶化学成分及其生物活性研究[D]. 北京:中国林业科学研究院, 2013: 96-97.

[10]王淑英. 牡竹属竹叶化学成分研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2013: 99-101.

[11]李建勋. 普洱茶香气成分提取及木香物质定量分析[D].天津: 天津科技大学, 2014: 48-49.

[12]齐冬晴, 周跃斌, 沈程文, 等. 安化千两茶香气品质特点分析[J]. 茶叶科学, 2015, 35(3): 209-216.

[13]周琼琼, 孙威江, 叶艳, 等. 不同年份白茶的主要生化成分分析[J]. 食品工业科技, 2014, 35(9): 351-354, 359.

[14]Wang XG, Wan XC, Hu SX, et al, Study on the increase mechanism of the caffeine content during the fermentation of tea with microorganisms [J]. Food Chemistry, 2008, 107: 1086-1091.

[15]肖文军, 傅冬和, 任国谱, 等. 茯茶毒理学试验报告[J].茶叶科学, 2007, 27(4): 307-310.

[16]苏凤. 冠突散囊菌接种发酵茯砖茶的初步研究及其安全性评价[D]. 武汉: 武汉工业学院, 2011: 32-36.

[17]刘子音, 王远亮, 许爱清. “金花”菌食品安全性毒理学评价[J]. 农产品加工: 学刊, 2011, 21(7): 29-32, 53.

中图分类号:TS272.5+9;Q949.32

文献标识码:A

文章编号:1000-369X(2016)03-301-11

收稿日期:2015-09-23

修订日期:2015-11-24

基金项目:公益性行业科研项目(201410225-4)、“十二五”科技支撑计划项目(2014BAD15B01)。

作者简介:刘菲,女,在读硕士,主要从事茶叶加工与综合利用研究。*通讯作者:swj8103@126.com

Study on Effect of Fungal-fermentation Process on Flavor Quality in White Tea

LIU Fei1,2, XUE Zhihui2,3, YE Qianlin3, SUN Weijiang1,2,3*

1. College of Horticulture of Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350001, China;2. Fujian-Taiwan Joint Centre for Ecological Control of Crop Pests, Fuzhou 350001, China;3. Anxi College of Tea science of Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China

Abstract:Baimudan and Shoumei were utilized to study the effect of fungal-fermentation process on flavor quality. Sensory evaluation found new flavors in white tea after fermentation. The quality of Shoumei was improved significantly after fermentation. The aroma of white tea changed from clean and fresh to pure and mellow during fermentation, which was due to the decrease of fresh odorants and increase of aged fragrant. The taste changed from astringent and harsh to aged and soft, which was attributing to the decrease of esters-catechins by 2.3 and 0.69 percent respectively, and theaflavin by 33% and 43% respectively in Baimudan and Shoumei. The taste of fermented Baimudan was a little bitter because caffeine increased significantly. The ratio of essential amino acids to nonessential amino acids increased from 34.95% to 38.12% in Baimudan and 42.16% to 62.32% in Shoumei. Therefore, fungal fermentation could largely improve the value of low or middle-grade white tea. In summary, The impacts of fungal fermentation on quality of Shoumei were larger than that of Baimudan, which is of great significance to improve the quality of low grade white tea.

Keywords:white tea, flowering, savory, flavor quality