遵守法律还是循从习律:看守所的行动选择

2016-07-26彭剑鸣

彭剑鸣

(贵州警官职业学院,贵州 贵阳 550005)

遵守法律还是循从习律:看守所的行动选择

彭剑鸣

(贵州警官职业学院,贵州 贵阳 550005)

摘 要:侦控机关和被羁押者及其诉讼权利帮助者在会见权、通信权、物质帮助权的行使方面存在冲突时,在个人因素、看守所的整体因素、利益共同体和外部制约因素的制约下,看守所会基于理性经济人的选择置法律规范的规定于不顾而循从习律实现侦控机关的要求。修正看守所选择实现被羁押者及其诉讼权利帮助者权利保护行动选择的路径是,增加看守所怠于履行刑事诉讼法保障被羁押者及其诉讼权利帮助者权利的法律后果。

关键词:看守所;行动选择;理性经济人

看守所因羁押了刑事诉讼中的犯罪嫌疑人、被告人而成为信息中枢机构,其对被羁押者及其诉讼权利帮助者权利的保护与否从实质上影响刑事诉讼法的价值能否实现。本文对看守所在保护被羁押者及其诉讼权利帮助者权利方面的行动选择进行讨论。

一、问题的提出

(一)冲突

1.会见权的冲突

刑事诉讼法第37条明确规定了辩护人对被羁押人员的会见权,但在相当多的情况下,利用被羁押人员处于被羁押状态的信息不对称获取被羁押者的言词证据仍然是侦查机关破获案件并收集证据的重要措施。此时就产生了是否准许会见的强烈冲突——辨方要求依法予以会见,而侦查机关则基于案件事实查明的需求而要求看守所设法延缓甚至是阻止被羁押者会见权的实现。

2.通信权的冲突

刑事诉讼法第37条确定了辩护人对被羁押者享有的通信权,而通信权蕴含的则是案件信息的沟通;而信息不对称则是侦查机关保障自身迅速及时查明案件事实并获取证据的主要基础之一。因此,为了保障案件事实的查明,侦查机关一般都会要求对被羁押者的通信进行严格的审查,甚至会明确通知看守所禁止被羁押者的通信。此时即产生了控辩双方在通信权上的强烈冲突。

3.物质帮助权的冲突

看守所对被羁押人员的基本生活条件进行保障,但由于被羁押人员个体差异较大,在实际操作中,因身体条件等需要特殊物质帮助的被羁押人员,看守所一般会允许被羁押者的亲朋对其予以物质上的接济。物质帮助权蕴含的则是被羁押者可能会在精神上得到支持,从而产生对抗侦控机关诉讼的情绪和条件。因此,对于对抗诉讼的被羁押者,为了摧毁其精神而迅速侦破案件并获得证据,侦控机关一般会选择明确告知看守所,不允许被羁押者的亲朋对被羁押者进行物质接济。此时即产生了被羁押者物质帮助权的冲突。

(二)问题

被羁押者的会见权、通信权和物质帮助权被剥夺或者是被切实保障,都需要作为中间机构的看守所在行动上做出选择。在2012年刑事诉讼法修正之前,看守所已经形成了选择配合侦控机关的要求而限制或者剥夺被羁押者会见权、通信权、物质帮助权的习惯模式和行为规律。那么,在

二、影响看守所行动选择的因素

(一)个人因素

习惯和法律作为社会活动的稳定规则经教化而将其精神内核潜移默化为诸社会成员的内在行为指南。社会活动最终表现为人的行动。法律和地理、地质、气候、人种、风俗习惯、宗教信仰、人口、商业等都有关系,而这些“关系”综合起来就构成了所谓“法的精神”。[1]个人基于对“法律精神”理解从事的行为就成为他人眼中充满个人属性的行动选择。在看守所的行动选择中,看守警察个人的行动选择在相当多的情形下被辩护人、代理人及其他公众视为看守所的行为选择。

(二)看守所的整体氛围

美国社会学家桑斯顿·塞林提出了“文化冲突论”的社会结构理论,这种理论以个体对集团依附和从属为前提的。社会是由许多社会团体或群体组成的,任何个体都从属于一定的团体或群体。[2]在看守所这一相对封闭的社会环境,看守警察的行为呈现为相互参照之后的趋同状态。“人类个体行为决策过程中的细节因人而异,但是各人遵守的规则却是相当一致的,导致他们做出的决定多有重叠,从而出现一种非常强大的趋同性,我们把它叫做人性。”[3]在人性的支配下,看守所中警察的行动逐渐表现为看守所的整体行动。在看守所中,较为盛行的整体因素即是“不求有功但求无过”消极规避责任的行动氛围。

(三)利益共同体的制约

源于中国特有的诉讼文化和诉讼考评机制,诉讼中的公安机关、检察机关、审判机关缔结了深远而紧密的联系,且已逐步成为紧密联系的法律职业共同体。由于考核机制的影响,在司法活动中履行职务失当的机关和个人都将被追究责任,因此,为了避免利益共同体成员既得利益受到损害,作为法律共同体成员的看守所在自身的行动选择中会受到利益共同体的制约。当然,司法机关和被羁押者之间并无构成法律共同体的可能,而本应作为法律共同体成员的律师群体,则因在刑事诉讼中作为被羁押者诉讼权利的帮助者而被排除在法律共同体之外。而且由司法机关组成的狭义的“法律共同体”成为一个紧密联系的群体,该群体成为支配刑事诉讼的核心。而对于辩护律师,则因其不是“体制内”的人员,在权利冲突时选择辩护律师的权利作为牺牲的对象;另一方面,即使是在律师群体单独存在时,其也并没有被司法机构作为法律共同体的成员。于是,利益共同体的制约就可以化为司法机关之间相互配合的义务。

(四)外部机制的制约

1.犯罪文化的制约

“中国古代刑法的特点就是:‘罪’不仅不能与‘恶’分离,而且只能通过‘恶’而存在。在‘罪’、‘恶’冲突的中国式解决方案下,道德刑法化赋予中国传统刑法以伦理法的典型特征。”[4]因此,公众对犯罪行为实施者的厌恶情绪演变为克减被羁押者权利的内心期盼,该情感之于被害人及其亲属尤为强烈,此种文化氛围成为看守所及其工作人员行动选择的重要外围影响因素。

2.社会演变趋向的制约

在人类社会相互交流日益密切的背景下,“文明本身所能够产生的变化可能远比人类任何权威所希冀或想象的对文明的变革都要更彻底、更激烈,而且仍是完全切实可行的。”[5]中华文化从对于平等价值的关注逐渐演变为对自由、平等价值等的全面重视,而且自由价值俨然具有成为首要价值的趋势。作为管理制度构成部分之一的看守所的行动也不可避免地体现社会价值取向演变的趋势,否则它就最终为社会所抛弃。

三、看守所行动选择的多视角考察

(一)理性经济人的选择

1.经济利益衡量背景下的选择

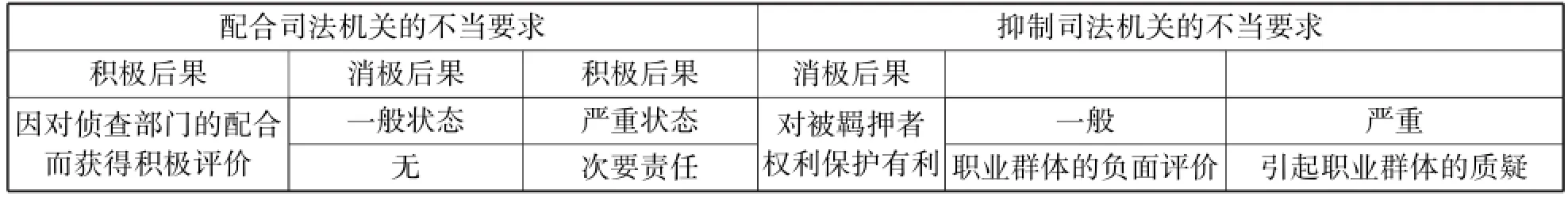

在侦查机关欠缺法律依据的前提下,对被羁押者的会见权、通信权、物质帮助权进行限制或者剥夺时,被羁押者及其权利帮助者对侦查机关的行为必然会表示强烈的异议,而且会坚决要求看守所通过履行法律义务的方式保障自己的权利。但在目前的规范中,对于看守所没有履行法律义务保障却没有承担相应的法律后果。即使因辩方强烈抗争而演变为严重的事件时,也会因存在侦查机关的要求而不会追究看守所及其工作人员的主要责任。因此,在现阶段,看守所及其工作人员的行为选择可以用表1来表示:

表1 看守所及其工作人员的行为选择

韩非云:“夫安利者就之,危害者去之,此人之情也。”[6]作为看守所的工作人员并不因其具有特殊的身份而丧失了作为自然人的本性,因此,看守所并不会遵守法律选择抵制侦查机关的不当要求/命令,而是会遵循既往的习律选择配合侦查机关的行为。

2.生活环境舒适度衡量背景下的选择

“东方文明之所以推崇平等主义集体主义精神,其根本原因便在于群体中的每一成员都能不同程度地感受到:集体或国家对土地格局及相应秩序的确认与维护,是自身得以生存并获得幸福的必要前提。”[7]警察生活在职业群体之中,他们也需要获得自身所在群体的认同,故其行为的选择目的之一即是满足群体意识的要求,从而获得其在群体中的生存空间,否则他就会因自身的行动异于群体中的其他人而成为群体中的异类,不仅面临被自己所处群体“放逐”的危险,而且也因社会相互勾连的属性而成为相邻群体的异类。故看守所的警察会因从众心理而选择循从习律而配合侦查机关的要求。

(二)司法权配置背景下的选择

从历时性的角度考察,中国的看守所虽已发生了巨大变化,但在共时性上却可能是变化最小的部门。“当人们一旦做到了把某个知识领域归结为一个有自身调整性质的结构时,人们就会感到已经掌握这个体系内在的发动机了。”[8]作为整个司法系统组成部分之一,看守所在中国司法权力结构演变中的地位必然反映其运行状态和运行目的。

1.检察权视野下的看守所行动选择

在检察监督权的视野中,看守所作为一个独立的机构接受检察监督。在该司法权力系统中,看守所“角色扮演和身份构建过程一般是不假思索、没有计划的,几乎是自动的”[9]。为了避免因自己的工作不符合检察监督的规范而受到追究,看守所会主动迎合检察机关的需求,因为选择性执法中人际关系的重要性已经作为一种具象被传达到社会的各个层面,而“中国人无视普遍的东西,而关注于个别的或特殊的东西,特别是依赖于感觉,重视具象的知觉”[10]。故看守所及其工作人员为了规避自己可能存在的风险会主动接受检察机关的监督甚至是示好。

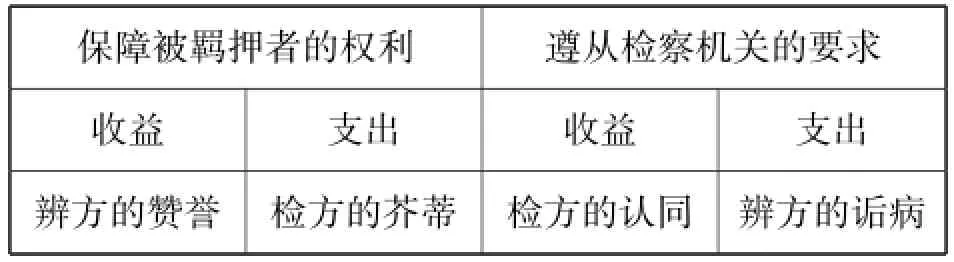

对于看守所的工作人员而言,其采取行动的选择可以用表2来表示:

表2 看守所工作人员的行动选择

在对行为选择可能带来的后果进行评估之后,在法律未明确规定辩护人的会见需要检察机关许可的前提下,看守所也会就是否准许辩护人会见事宜主动征求检察机关的意见,然后根据检察机关的意见采取行动。那么,对于辩护人会见在押犯罪嫌疑人需要许可的案件中,即使检察机关指令看守所实施限制或者剥夺被羁押者权利的行为,看守所也会循从该命令。

在检察权中的侦查权视野中,看守所中的职务犯罪由检察机关立案侦查。而在中国刑法的语境中,判断一个行为是否构成犯罪包含了行为事实和行为人的主观恶性两个要素。在行为事实介于罪与非罪之间时,行为人的主观恶性就成为判断该行为是否有罪的重要因素。此时,检察机关对行为人主观恶性的认知就成为行为是否被追究刑事责任的决定性因素。由于“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”[1]154,故看守所对检察机关的畏惧就成为决定其行动选择的决定性因素。

当检察机关的侦查机构要求看守所实施欠缺法律依据的剥夺被羁押者权利的行为时,其行动选择可以用表3来表示:

表3 看守所对检察机关侦查机构的行动选择

由于辩方的赞誉仅是一种外围的奖励,而不会给看守所及其工作人员带来实质性的利益,而检方的芥蒂却可能隐含实质性的不利后果,因此,两相比较,看守所可能选择的行动就是宁愿置法律规范的规定于不顾,也愿意配合侦查机关的行为。

2.公安机关机构设置上的行动选择

目前,我国的看守所是作为公安机关的内设机构设置的。该因素对于看守所的行动选择也具有重要的影响。

在同级公安机关内部视野中,看守所是公安机关的二级机构,因公安机关工作人员存在内部流动关系而致各部门的工作人员间存在千丝万缕的联系;且公安机关的各内部机构均由同一领导机构管理,如果领导机构对某一案件确定了一种行动选择,则看守所将会贯彻该行动选择。反之,如果公安机关领导机构没有对某一具体案件形成统一的行动选择,则看守所及其工作人员的行动图式与理性经济人的选择一致,基于趋利避害的心理将选择配合侦查部门的行动。

在上级公安机关视野中,看守所不过是下级公安机关的,在上级公安机关组织专门机构办理刑事案件时,犯罪嫌疑人的异地羁押或者在下级公安机关看守所羁押是一种常态。在上级机关限制或者剥夺被羁押者的权利时,依据人民警察法第33条“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令,有权拒绝执行,并同时向上级机关报告”的规定,以及人民警察法第32条第1款“人民警察必须执行上级的决定和命令”的规定,由于该命令是上级机关发出的,看守所拒绝执行命令并向上级报告就成为不能实现的权利,剩下的仅是执行命令。人民警察法的立法不仅反映了“中国传统思维模式的最大弱点不是因循守旧,而是模糊、混乱、僵化”[10]18-19,而且也不能为看守所及其工作人员提供清楚的行动选择图示。另一方面,“支配这一社会的动机并不是在一种特选的条件下进入生活的,而是由那种一般的文化特色把这些动机印在社会之上了。”[5]159从实然的角度考察,作为纪律部队的警察队伍在内部制约上严于其他机关,且警察的行为和利益皆有赖于上级的首肯和支持,故执行上级的命令才可能得到上级的认同,即使该命令错误也不例外。反之,则看守所及其工作人员不能得到任何好处。故看守所及其工作人员的选择还是会置法律于不顾而循从既往的工作模式和工作规律。

(三)中国犯罪文化支配下的行为选择

与看守所中被羁押者直接关联的语词是“犯罪”。中国关于“犯罪”的文化不仅是反映公众视野中被羁押者的应然待遇,而且也支配公众对行动者行动选择的认同。

在相对传统的社会中,犯罪主要集中表现为侵害公民人身权利、财产权利的行为,公众对被羁押者厌恶的主观成分居多,对其予以较为苛刻的待遇则成为一种可能。目前,我国的主要犯罪仍然是侵犯公民人身权利和财产权利的犯罪,公众对于犯罪的主观认识并未发生根本性改变,与之相关的犯罪文化也没有实质性的变化。“我们必然是生活在由我们自己的文化所制度化了的那种你我之间泾渭分明的架构中。”[5]6-7看守所作为一种社会管理机构仍然处于社会生活的主流文化之中,主流文化所蕴含的所有行动规则都会作为一种习律支配看守所及其工作人员的行动,而且,该习律被遵从的程度与被执行的时间长度正相关。

中国公众对于法定犯之于自身的损害感受并未遍及每一位公民,故对法定犯厌恶的情感并不充分,只不过是作为抽象意义上的立法参与者而必须对法定犯保持惩罚的必要性认识。根据是否存在被害人,可以将法定犯区划为有被害人的法定犯和无被害人的法定犯。对于存在被害人的法定犯而言,因被害人具有参与被害的过程而使公众对其同情大打折扣,以至于不会向看守所的行动选择施加过多的关注,从而使其行动选择处于相对自由的状态。对于无被害人的法定犯而言,并不会引起公众对犯罪切身的反感和愤怒,故看守所对被羁押者的行动选择也不会引起公众的强烈的反响。此时看守所对于自身的行动选择就可以按照纯粹经纪人的思维予以思量,选择循从习律限制或者剥夺被羁押者的权利而配合侦控机关的要求。

四、看守所行动选择的现实体现

经过长期的运行,看守所已经在针对被羁押者权利的博弈中形成了具有深厚文化基础的行动习律。“在中国人看来,违反风俗习惯就是冒犯了最神圣的禁区。……而风俗习惯就像人类的语言,一旦形成,就很难改变。”[11]因此,看守所会循从习律运行至不得不改变自己的行动选择为止。“真正的科学理论不是呆滞的‘冥思苦索’的结果,也不是把一些假设中所包含的逻辑含义加以敷衍的结果,而是从事实(fact)出发又不断回到事实中的观察、推理和验证的产物。”[12]在对看守所面临控辩双方的权利冲突中可能采取的行动选择进行理性分析之后,现对实证中看守所的行动选择进行审视。

(一)看守所针对被羁押者会见权博弈的行动选择

1.预约会见成为限制或者剥夺被羁押者会见权的方式。

看守所基于维护被羁押者权利及便于辩护人会见权的行使而创设了预约会见制度,但“思想的产物常常和起初规划或希望的结果大不相同”[9]44。除了正常行使以维护被羁押者的会见权之外,该制度逐渐异化为限制或者剥夺被羁押者会见权的新形式。对于侦控机关要求限制会见的被羁押者,看守所对于被羁押者的辩护人会见的预约一般都以近期无法安排的方式予以推脱。

2.检察机关限制或者剥夺被羁押者会见权的态势逐渐严峻

首先是检察机关陪同辩护人会见的制度逐渐死灰复燃。修订后的刑事诉讼法已经废除了检察机关陪同辩护人会见的制度,辩护人会见被羁押人员处于相对自由的状态。然而,实践中已经出现了检察机关针对辩护人会见一律采取陪同会见的方式,实则是妨碍辩护人行使会见权。尤其值得关注的是,陪同会见已经呈现出区域性的态势①例如G省Q自治州境内所有的受贿犯罪,侦查机关均在批准辩护人会见的同时安排侦查人员陪同,否则就不批准辩护人会见。其实质上已经回到了2012年修订之前的刑事诉讼法的路径。,至于是否会蔓延则需要进一步观察。不过,1996年修订刑事诉讼法时赋予被羁押者的权利,即是被司法机关通过部门规章和内部规定的方式潜消、剥夺的,故现在检察机关的实际操作方式是否在进行另一种方式的限制、剥夺被羁押者会见权的尝试也未可知;其次是经检察机关经许可会见的案件范围被任意限制以至于变相限制,或者剥夺被羁押者的会见权,尤其是检察机关关于“有重大社会影响”的受贿犯罪是特别重大受贿犯罪的解释,实则上为检察机关限制或者剥夺被羁押者的会见权大开方便之门②例如G省T市检察机关以受贿五万元的犯罪嫌疑人是正科级干部,故案件在当地有重大社会影响为由通知看守所辩护人会见犯罪嫌疑人需要检察机关许可;在辩护人提出申请之后,检察机关表示在侦查终结前准许会见一次。;再次是检察机关将需要许可才能会见的案件扩大至贪污犯罪以及与职务犯罪相关联的犯罪,并采取口头通知的方式要求看守所执行③例如G省P县检察机关办理贪污案件时口头通知看守所未经检察机关批准不得安排辩护人会见犯罪嫌疑人;再如G省D市检察机关办理受贿犯罪时口头通知看守所禁止律师会见隐藏、掩饰犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。。看守所对检察机关的要求一律予以执行,从而使看守所保障被羁押者会见权的规范形同虚设。

3.看守所通过“戒护制度”限制被羁押者的会见权

立基于1996年刑事诉讼法修订而建立的戒护制度,本意是为了避免辩护人会见犯罪嫌疑人时发生危险而在辩护人会见时安排警察在旁进行戒护。在2012年刑事诉讼法修订之后,所有的看守所均已经在辩护人会见的场所采取了“可视而不可听”的设施,故戒护制度已经没有实际执行的必要性。但实践中看守所的警察却经常在辩护人会见时继续实施戒护,使辩护人和被羁押者的交流处于被“监视并监听”的状态中④例如G省D县看守所,在辩护人会见犯罪嫌疑人时,即安排工作人员在场“戒护”。。

4.看守所执行上级公安机关的命令限制或者剥夺被羁押者的会见权

除恐怖活动犯罪之外,辩护人会见公安机关办理的刑事案件的犯罪嫌疑人均不需要侦查机关许可,然而实践中却已经出现公安机关在办理专案中由上级公安机关通知看守所辩护人的会见需要征得公安机关的许可⑤例如G省N自治州公安机关在办理经济犯罪案件时即通知羁押犯罪嫌疑人的看守所,未经侦查机关批准不得安排辩护律师会见。,而且辩护人的每一次会见均需要征得侦查机关的许可。

可见,看守所在被羁押者会见权的行使中,会虚置法律规范的规定而仍然按照习律采取限制或者剥夺会见权。

(二)看守所在被羁押者通信权博弈中的行动选择

目前,被羁押者的通信权已经受到严格的限制,看守所会严格检查所有的通信。对于纯粹涉及家庭事务和商业事务的通信而无涉案件事实的,看守所会保障被羁押者的通信权;对于关涉案件事实和可能关涉案件事实的通信,看守所均会制止通信。与辩护人的通信显然是关涉案件事实的,看守所会制止通信,并将通信变通处理为告知辩护人被羁押者要求律师会见。在侦控机关明确要求看守所禁止被羁押者通信的前提下,看守所会执行侦控机关的要求剥夺被羁押者的通信权。

可见,被羁押者与辩护人通信的权利基本上不能正常行使,如果辩护人能够正常行使会见权,则该通信权需要沟通的内容转变为通过会见沟通;在会见权也被限制的背景下,则被羁押者的信息沟通权利已经被完全剥夺。

(三)看守所在被羁押者物质帮助权博弈中的行动选择

在案件办理机关明确表示限制或者剥夺被羁押者物质帮助权的背景下,看守所会执行侦控机关的要求而限制或者剥夺被羁押者的物质帮助权①例如,省X县看守所对于侦控机关要求剥夺犯罪嫌疑人的物质帮助权的要求一律执行。。

五、看守所行动选择的规制

“法律在终极意义上是公共政策,而政策应当基于事实而非法律的观点。”[13]从事实的角度出发,我们可以清楚地看到,即使是刑事诉讼法明确规定看守所应当保障被羁押者的会见权、通信权,在侦控机关的命令与法律规范的规定冲突时,由于看守所法律责任的缺乏,故看守所会基于趋利避害的行动选择指针而循从习律限制、剥夺被羁押者的权利,而不是遵循刑事诉讼法的规定保障被羁押者的权利。因被羁押者的物质帮助权没有法律明确规定的保护性规范,在侦控机关要求对该权利予以限制或者剥夺时,看守所会遵从侦控机关的要求限制或者剥夺被羁押者的该权利。作为一种公共政策的体现,刑事诉讼法应当确定看守所保护被羁押者及其诉讼帮助者诉讼权利的法律责任,否则就会因欠缺行为后果而使刑事诉讼法保障被羁押者及其诉讼权利帮助者的权利沦为虚妄。

法律规范的基本范式应当包含行为模式和法律后果,但从刑事诉讼法第37条的规定可见,该规范只设计了看守所应当保障辩护人以及被羁押者会见权、通信权的行为模式,却没有设计该行为模式的法律后果,因此,即使看守所不履行义务也没有相应的规范追究其责任,这是看守所循从习律选择配合侦控机关行动而置法律规定于不顾的原因所在,故应当在刑事诉讼法第37条中规定看守所不履行义务的法律责任,从而为实现刑事诉讼法的价值追求创造条件。

参考文献:

[1]〔法〕孟德斯鸠.论法的精神(上)[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1961:20.

[2]白建军.犯罪学原理[M].北京:现代出版社,1992:9.

[3]爱德华·O.威尔逊.论人性[M].方展画,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001:61.

[4]张武举.刑法的伦理基础[M].北京:法律出版社,2008:254.

[5]〔美〕露丝·本尼迪克特.文化模式[M].王炜,等,译.北京:社会科学文献出版社,2009:25.

[6]〔秦〕韩非.韩非子·奸劫弑臣[M].呼和浩特:远方出版社,2006:17.

[7]冯亚东.平等、自由与中西文明:兼谈自然法[M].2版.西安:陕西人民出版社,2012:240-241.

[8]〔瑞士〕皮亚杰.结构主义[M].倪连生,等,译.北京:商务印书馆,1984:10.

[9]〔美〕彼得·伯格.与社会学同游[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2008:118.

[10]楚鱼.中国人的思维批判[M].北京:人民出版社,2010:116.

[11]〔美〕雅瑟·亨·史密斯.中国人的性格[M].李明良,译.西安:陕西师范大学出版社,2010年:164.

[12]〔美〕T.帕森斯.社会行动的结构[M].张明德,等,译.南京:译林出版社,2003.

[13]〔美〕理查德·A.波斯纳.法律、实用主义与民主[M].凌斌,等,译.北京:中国政法大学出版社,2005:368.

(责任编辑 钟昭会)

中图分类号:D925.2

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2016)03-0137-06

DOI编码:国际10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.03.019

收稿日期:2016-02-25

作者简介:彭剑鸣(1967—),男,重庆璧山人,博士,教授。研究方向:刑事法学。2012年刑事诉讼法修订并在第37条明确规定了看守所保障被羁押者的会见权、通行权之后,在各方利益冲突的背景下,看守所是会选择遵守法律保障被羁押者的权利?还是循从习律而配合侦控机关的要求?