自然语义元语言理论和基本情绪研究*

2016-07-19张积家

张积家

(中国人民大学心理学系,北京 100872)

自然语义元语言理论和基本情绪研究*

张积家

(中国人民大学心理学系,北京 100872)

摘要:自然语义元语言理论主张,在自然语言中具有语义原词。语义原词在各种语言中都具有相同的意义,都可以找到它们的对应形式。采用自然语义元语言理论的观点来研究基本情绪,为基本情绪的研究提供了新的视角。

关键词:自然语义元语言理论;基本情绪

一、历史的回顾

情绪具有哪些类别?是否存在着基本情绪?一种观点认为,情绪在发生上具有类型,每一类型的情绪都有独特的内心体验、生理唤醒和外显行为模式。[1]例如,《中庸》将情绪分为喜、怒、哀、乐;《黄帝内经》将情绪分为喜、怒、悲、忧、恐; 《左传》将情绪分为好、恶、喜、怒、哀、乐;《礼记》将情绪分为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。林传鼎将《说文》中描述情绪的354个字划分为18类:安静,喜悦,愤怒,哀怜,悲痛,忧怒,忿恚,烦闷,恐惧,惊骇,恭敬,悦爱,憎恶,贪憩,嫉妒,微惧,惭愧和耻辱。[2]Ekman等人认为,快乐、惊讶、害怕、悲伤、愤怒、厌恶是6种基本情绪。[3]Izard认为,人类的基本情绪有兴奋、惊奇、痛苦、厌恶、愉快、愤怒、恐惧、悲伤、害羞、轻蔑和自罪感11种。[4]Kemper认为,至少存在着4种基本情绪:害怕、愤怒、悲伤和满足。其理由是:(1)它们在大部分动物的行为中都能够被观察到;(2)它们在所有文化的人群中都能够被发现;(3)它们出现在人类发展的早期;(4)它们是力量和社会地位的产物;(5)它们和明显的心理活动的改变相联系。[5]另一些学者则认为,基本情绪与人类的共同情绪体验和共同基因有关。一些情绪理论支持存在着基本情绪的假设。例如,神经文化理论 (Neurocultural Theory)认为,人类的面部表情受普遍的面部情感系统的控制。在所有的文化中,人类的面部情感系统一致。在不同的文化之间,面部表情的差异由“表现规则”和“解码规则”造成。在非社会情景中,每一个人都以同样的方式来表达情绪,以同样的模式来识别情绪。在社会情景中,人们有意识地使用“表现规则”控制或掩饰自己的表情。不同的文化有不同的表现规则,会加强、减弱、掩饰人的情绪。[6-7]Matsumoto认为,人类以同样的方式来识别情绪,但是,在不同的文化中,有着不同的“解码规则”,这些规则决定了人们是否承认和理解这些情绪。[8]

另一种观点则认为,在不同的文化中有不同的情绪,情绪表达的方式存在着很大的差异。在一些文化中,存在着某些独特的情绪。一些情绪即使在所有的文化中都存在,也没有足够的证据证明它们具有普遍的神经机制。Needham指出:“人类存在基本情绪的观点是经不起批判的假设,任何一个熟悉历史或人类学的人都会怀疑它的正确性。……不同语言中有不同的情绪词。……每种语言中情绪词的数量和其他语言大不一样。”[9]Ortony和Turner也说:“我们不能找到基本情绪,因为我们没有,或者说可能找不到基本的标准。”没有一种基本情绪可以产生或解释所有的人类情绪。在感情的世界里,每一种语言都有自己的解释。[10]一些新近的研究也支持这种观点。例如,在面部表情的表达和识别上,存在着组内优势效应。人们识别自己文化中的人的面部表情比识别其他文化中人的面部表情更加准确。[11-14]

另一些心理学家持折中的观点。例如,“方言”理论 (Dialect Theory)就认为,存在着某些普遍的情绪维度。不同的文化群体共享一个“普遍的情感系统”,各个文化群体还有着自己的“独特的情感系统”。情绪的文化差异就好像语言中的方言之间的差异一样,人们通过社会学习,习得了文化中的“独特的情感系统”。不同的文化群体在面部表情的表达和识别中存在着一些微妙的差异。[13]

因此,大多数心理学家都承认存在着基本情绪。但是,也有反对的声音。近年来,语言学家Wierzbicka提出了自然语义元语言理论 (Natural semantic metalanguage theory,NSM),这一理论对是否存在着基本情绪以及基本情绪的标准提出了独特的看法,为基本情绪的研究提供了一种新的视角。

二、自然语义元语言理论

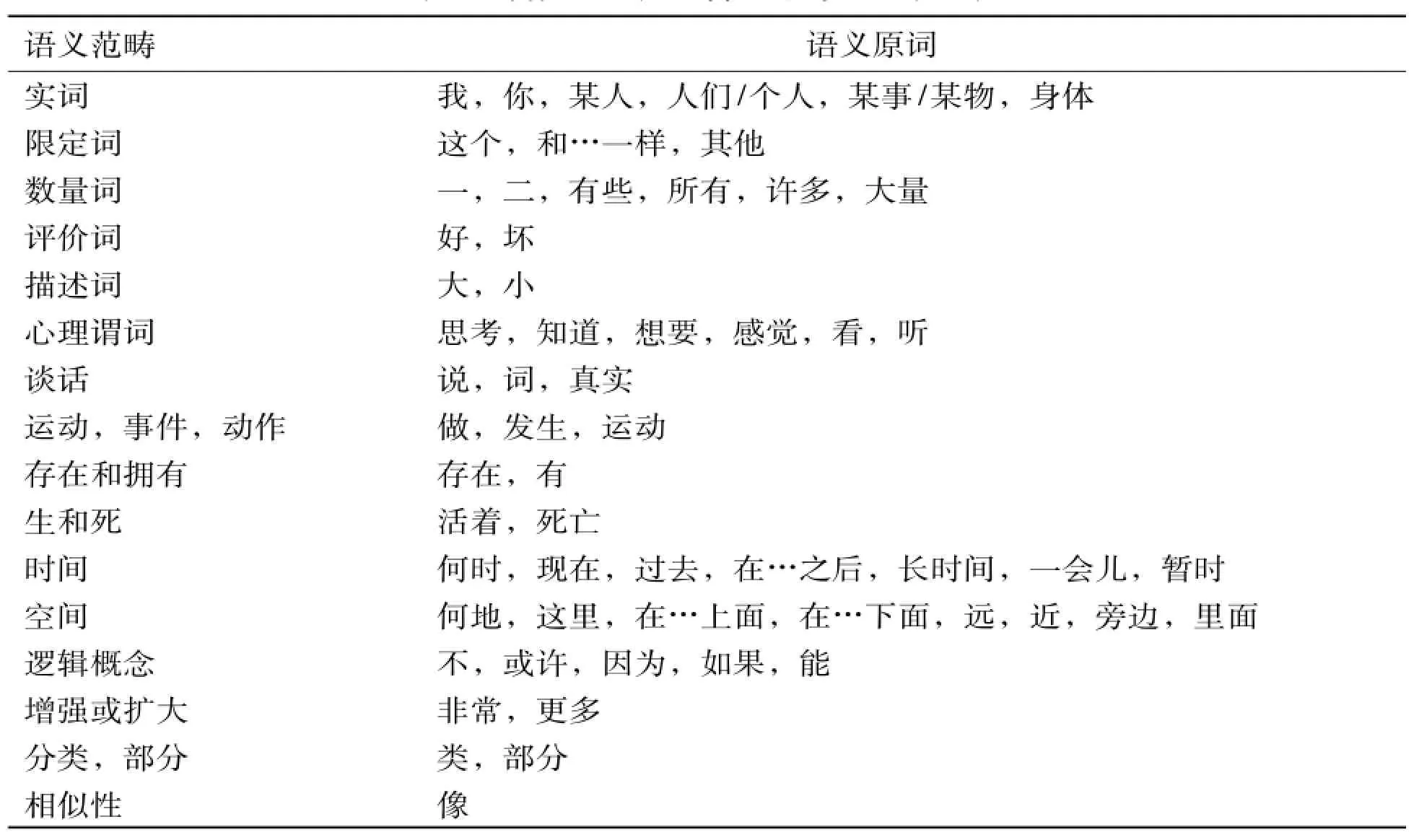

自然语义元语言理论是Wierzbicka及其同事提出的一种语义学理论,其目的是确定自然语言中的语义原词 (semantic primitives)。这些语义原词是语义的“原子”,它们独立于具体的语言和具体的文化。在使用语义原词对不同语言的词义解释时,就可以避免文化的偏差。[15]Wierzbicka等人提出了60个语义原词[15-16],见表1。

表1 自然语义元语言理论的语义原词表

自然语义元语言理论还确立了选择语义原词的原则:(1)自然语言解释的原则:即必须用自然语言来分析语义。因为任何人工语言都寄生于自然语言。(2)简化解释的原则:不能够用其他意义解释的最简单意义就是语义原词。(3)语言使用者评判的原则:要判断对某种语言的某个词的解释是否准确地体现了意义,可以通过该语言的使用者来检验。(4)普遍性的原则:语义原词是普遍存在的,在任何自然语言中都可找到它们的对应形式。(5)同形的原则:在不同的语言中,语义原词具有不同的形式,但其意义是相同的。因此,一种语言的语义原词在转化为另外一种语言的语义原词时,其意义不会改变。[16]

三、用自然语义元语言理论分析基本情绪

在Wierzbicka之前,心理学家倾向于使用情绪的概念,而不使用情感的概念,这主要是因为情绪的概念比较客观,心理学家可以采用客观的标准对情绪进行观察和实验。然而,这并不是说使用“情绪”的概念研究者就可以高枕无忧,因为人们总是从民族中心主义的立场或者母语的角度出发来使用“情绪”的概念“emotion”(情绪)一词是英语的创造物。哲学家、心理学家和语言学家均认为,人类具有概念共项。Wierzbicka认为,感觉是概念共项,而情绪却不是,如果把情绪作为分析的基础,不考虑它的英语特点,就会使变化的现象具体化,而这些现象本来是可以从多个方面来概念化的。目前,学界普遍使用的一些短语,如“情绪心理”、“情绪反应”,给人留下这样的印象:情绪是客观存在的。但是,实际上,从文化上说,语言所提供的概念化与人类的经验有关。例如,在德语中,就没有“情绪”一词,德语中与“emotion”对应的词是“gefuhl”,但它不区分心理的感觉和身体的感觉,“gefuhl”的复数形式是“gufuhle”,它只用于意指以认知为基础的感觉。又如,在俄语中,“chuvstvo”既意指情绪,也意指感觉,而“chuvstvo”的复数形式“chuvstva”则专指以认知为基础的感觉。因此,感觉具有普遍性,可以用来探讨人类的经验,而情绪却受文化的限制。在某一文化中,“镇静”是正常的状态,而“快乐”、“绝望”、“羞耻”、“害怕”则不正常。在美国文化中,人们可以自由地表达自己的满意与自豪,但在中国文化中,即使内心中心花怒放,表面上也不能欣喜若狂;即使内心中志得意满,表面上却要谦卑恭敬,说一些“还过得去”、“还差许多”、“一般般”、“离党和人民的期望、离领导的要求还差很远”之类的话,这在中国文化中叫“客气”,不然就会让人觉得不舒服。又如,在英语中,“情绪化”含有不正常的含义,而情感则既包含以认知为基础的情感,也包括与身体有关的情绪。[17]

那么,如何解决这一问题?如何才能够清晰地、准确地分析“情感”?这就需要有语义原词。因为每一种语言都影响人类的经验。运用语义原词,就可以清晰严格地编码语言中的概念。因为采用语义原词,就可以从独立于某一语言的角度来探索人类的感情。根据Wierzbicka的观点,可以用一些简单概念如“感觉”、“想要”、“说”、“认为”、“知道”、“好”、“坏”等来描述情绪。因为英语中的“feeling”(情感)、“emotion”(情绪)、“mood”(心境)是英语文化的产物,而“good”(好)、“bad”(坏)、“want”(想要)、“know”(知道)、“say”(说)、“believe”(认为)等语义原词却不是某一特定文化的产物,它们属于普遍的人类思维,每一种语言中的词都有它们的语义对等物。这样,研究者就可以跳出自身的语言和文化的羁绊,以一种独立于某一文化的观点来研究人类的情感。[17,18]

Wierzbicka的这一看法是合理的。事实上,人类情绪的确在很大程度上取决于表达情绪的词汇。根据Sapir和Whorf提出的语言关联性假设,语言影响讲话者的认知方式,是思想的塑造者,不同语言的讲话者以不同的方式思考。情绪词亦是如此。例如,在塔希提 (Tahiti)语中,就没有与英语“sad”(悲伤)对应的词,但塔希提人肯定有一个“悲伤”的范畴。因此,没有理由认为英语的“sadness”比塔希提语的“tiaha”或“peapea”更加普遍。悲伤或愤怒的范畴与英语是密切相关的,而在其他文化中,语言所提供的情绪范畴就可能不一样。语言学家发现,就情绪而言,不需要找出那些怪异的语言,德语、意大利语和俄语中就没有英语“emotion”的对应词。因此,如果一个人强调不同语言的情绪词差异,拒绝把“愤怒”、“恐惧”、“悲伤”作为人类的普遍概念,他就是一个文化相对主义者。这并不一定十分正确。但是,正如Sapir所言:“一个哲学家,如果想要不受自己的语言习惯局限,就必须了解自己的语言。”

因此,情绪研究要区分三种现象:(1)心理现象;(2)现象的概念化;(3)表达概念的词。最理想的情况是三种现象从印刷符号上就可以看出区别来。例如,写出愤怒的现象,愤怒的概念和英语中表达愤怒的词――“anger”。事实上,完全依靠印刷符号去区别这三种现象很难。关键是:“anger”(英语)和“rabbia”(意大利语)一样真实,它们都反映了人类情绪的本质。“emotion”是真实的,“gufvhle”和“chuvstva”也同样真实。因此,为了使基本情绪研究能够跳出某一文化的局限,讨论应该尽可能地在普遍的人类概念的基础上进行。[19]“情绪”不是普遍概念,“悲伤”、“惊讶”也不是,这些概念在一些语言中找不到对应的形式,并不意味着人类情绪不存在共同之处。而是说,在研究语言共项时,应该仔细地倾听不同文化的人们是如何谈论他们的所看和所感的,避免把分析建立于自己的语言和文化的范畴上。在收集到的语言学和人类学证据的基础上,Wierzbicka等人得出了如下看法[20]:

(1)在所有的语言中都有“感觉”这个词。“感觉”不区分身体的感觉和以认知为基础的感觉,感觉可以是动词、形容词和名词。例如,在一种语言中,人们说:“我感觉好,我感觉坏”;在另一种语言中,人们说:“我活得好,我活得差。”虽然感觉是语义原词,但是,在不同的文化中,人们谈论感觉的程度不同。例如,美国文化重视“感觉”,而日本文化则尽力避免谈论“感觉”。在所有的语言中,人们都用词来表达不同的感觉,一些描述感觉的词和“思考”联系在一起,如“生气”、“担心”、“震惊”、“羞耻”等;另一些描述感觉的词和人的身体的生理变化联系在一起,如“饥”、“渴”、“疼”、“燥”等。在汉语中,经常用描述感觉的词来描述情绪,如“我的心凉透了”、“我的心头一热”、“肝肠痛断”,等等。

(2)在所有的语言中,感觉都有好坏之分。将感觉分为好坏与把情绪分成积极情绪和消极情绪的观点是一致的。例如,中国古代的“六情说”就将情绪分为喜、怒、哀、乐、爱、恶。喜、乐、爱属于积极情绪,怒、哀、恶属于消极情绪。著名情绪心理学家Plutchik指出:把情绪分成两类的最普遍做法是分成积极情绪和消极情绪。人类情绪经验的一个重要特点就是情绪具有两极性。[21]

(3)在所有的语言中都有情绪感叹词。任何一种语言都有一些感叹词是用来表达情绪的,这些情绪往往与某些特别的思维相联系。例如,在英语中,就存在着“gee!”(哎呀!)、“wow!”(哇!)、“Yuk!”(大笑!)之类的词,这些词可以用语义原词来解释:“因为我在思考一些东西,我现在感觉到一些东西。”在所有的语言中都有情绪感叹词,表明所有的文化都认识到一些感觉具有认知基础,有时人想用第一人称来直接表达感觉。

(4)在所有的语言中都有描述情绪的词,如“愤怒”、“羞耻”、“惊讶”和“担心”等。这些情绪词不一定在所有语言中都找到对应的形式,但是,都包含有两个语义成分:①某人在思考某事;②因为他在思考,他产生了某种情感。

事实上,儿童并非通过文化脚本的学习才开始自己的情感生活,当想要的目标失去或受到阻碍或达到想要的目标时,儿童天生就具有体验悲伤、愤怒和高兴的能力。研究表明,存在着有关情绪的三个认知脚本:①想要的目标的失去;②想要的目标受阻;③达到了想要的目标。这很符合英语用认知原型描述情感的方法。但是,人们不能推测这些认知脚本是天生的、普遍的、独立于文化的。在不同的语言中,天生的、普遍的概念是“想要”、“感觉”、“我”、“发生”、“做”、“不”、“好”和“坏”,以及把这些概念连结成有意义结构的方式,例如,“我想这样”、“我想做某事”、“我感觉到什么”。虽然用英语词编码的认知脚本不是普遍的,但是,把认知与情感连接起来的基本概念模式却是普遍的,因为所有的语言都能够提供出这样的词汇编码的例子。

(5)在所有的语言中,都有意义相近的词来表达“愤怒”、“害怕”和“羞耻”。

(6)在所有的语言中,都有与“笑”和“哭”对应的词。这些词具有一些共同的语义成分: 哭/哭泣:我认为发生了不好的事,我感觉不好;微笑/大笑:我认为发生了好事,我感觉很好。

(7)在所有的语言中,都存在着用身体动作或生理表现来描述情绪的现象。这些身体动作或生理表现是情感的无意识流露。例如,在英语中,人们会说:“他脸红了”;“她的手在发抖”。这些句子表达的是情绪而不是身体的动作。在某一语言中,关于情绪表现的描述经常不能被翻译成其他语言。例如,汉语对于某一情绪身体表现的描述就与英语不一样,如“拉长了脸” (pull a long expression)、“拉下脸”(put on a stern expression)、“阴沉着脸”(sullen)、“变脸”(suddenly turn hostile)等。

(8)在所有的语言中,都有通过内部的身体意象来描述情绪的现象。例如,在汉语中,像“肝肠寸断”、“心如刀割”、“五脏俱裂”、“心急如焚”等表达情绪的词汇,就是这种表达法。

(9)在所有的语言中,都有情绪语法。这些语法结构描述的情绪状态有:无意识的、无法控制的、主动的、故意的,等等。在英语中,描述情绪的主要方法是采用形容词和准分词,形容词和准分词把情绪描述成一种静止的状态,有时采用动词来描述,体现情绪体验者的活动,另一个描述无法抵抗的情绪的语法结构是“in+名词”。在其他的语言中,语法结构在情绪表达中所起的作用更大。例如,汉语的所有格就具有表达情绪的作用。例如,当丈夫对儿子的表现满意时,同妻子谈话时会说“我的儿子”;当丈夫对儿子的表现不满意时,同妻子谈话时会说“你的儿子”。使用不同的所有格表达了不同的情绪,这些表达情绪的不同语法,说明人们体验情绪的方式不同。在某些情绪中,人们能够控制情感;在另一些情绪中,人们只能够受情感的控制。这种情绪解释的灵活性也可以看作是人类情绪的共同特点。

关于基本情绪的种类,Wierzbicka认为主要有三种[20]:

(1)害怕。在所有的语言中,都有像fear(害怕)、afraid(担心)、scared(惊吓)、fright(惊恐)和anxiety(焦虑)之类的词,它们构成了害怕词族。在人类的各种情绪中,害怕具有最广泛的认知编码参数,这些认知编码参数有:①害怕有一个具体的对象吗?②害怕自己还是害怕别人?③害怕自己受到身体伤害吗?④害怕的对象离得近吗?⑤害怕是做过某事的后果吗?⑥害怕是感觉到某种感觉的反应吗?⑦害怕的对象是一种精神吗?⑧害怕是某事发生之后的反应吗?虽然不能够说在所有的语言中都有“害怕”一词,但是,在所有的语言中,都有某一个或某些词包含着下面两个语义成分:①在我身上发生了不好的事;②我不想要这种事发生。这两个关键的语义成分可以和其他的语义成分相结合。语言之间也许会有词汇的差异。但是,在每一种语言中,至少会有一个词与“危险”和“想要避免危险”有关。“害怕”在语言中有广泛的应用,是因为它对于人类的生存具有极其重要的意义。人类之所以能够不断地进化,就是因为人类能够趋利避害,如果没有害怕情绪,人类就不可能学会躲避危险。

(2)愤怒。在所有的语言中,都有像“angry”(愤怒)之类的词,它们构成了“愤怒词族”。这些词中包含有两个语义成分:①我不想要这事发生;②因为这事,我想要做点什么。在许多语言中,这两个成分还与一个负面的评价连在一起:“某人做了坏事”。为什么在所有的语言中都有“愤怒”之类的词?这可以根据进化论来解释。很可能,攻击是人类的普遍本质之一。当个人的利益受到侵犯,或者个体在从事有目的的活动时受到了阻挠,而且这种侵犯或阻挠在当事者眼里是极不公正时,怒气就产生了。

(3)羞耻。并非所有的语言都有类似于“shame”(羞耻)之类的词。但是,在所有的语言中,至少有一个词提到了“社会情感”。这些词的语义成分是:①人们认为我与不好的事情有关;②我不希望人们这样认为,因为这样,我产生了某种情绪。为什么所有的语言都有把某种感情与别人的否定联系起来的词呢?这或许与人们必须在社会中生活有关。人是社会动物,不可能离群索居,人总要同他人发生这样或那样的关系,马克思因此说人的本质是社会关系的总和。因此,人非常在意别人对自己的评价或看法。

有趣的是,在心理学界,害怕和愤怒被认为是两种基本情绪,而羞耻却不是。这可能是因为大量的文献都强调基本情绪的生物基础,而羞耻、尴尬、害羞却具有鲜明的社会倾向。另外,害怕、愤怒、羞耻都是负性情绪。那么,有无一种正性的情绪是基本情绪?在许多语言中,没有确切的表示愉快、幸福等积极情绪的词。在有些文化和语言中,没有“爱”这个词。因此,“爱”不是语义原词,因而也不是基本情绪。在许多语言中,表示爱的词通常包含了同情、怜悯、悲伤、痛苦等含义。例如,俄语中的“zalost”可以被解释为“怜悯的爱”。可以用尼泊尔的道德系统解释这一现象。[22]在尼泊尔的道德系统中,没有西方式的爱的原则,也无一个词来描述“爱”,无论是父母之爱,还是性爱,都不宜谈论。父母之爱出自怜悯,性爱是对物质的渴望,是贪婪,是最主要的恶性之一。在尼泊尔语中,也无其他词描述丈夫、妻子或情人之间的感情,对这一现象没有积极的评价。但是,在所有的语言中,都有某个词或某些词包含了如下的语义成分:A想要做一些对B有利的事。

四、评论

通过语言来研究情绪是当代情绪研究发展的重要趋势。这并不奇怪,因为人类的本质就是会说话的动物。近二十多年来,越来越多的证据显示,语言与情绪之间的关系非常密切。例如,有研究发现,3名有语义加工障碍的脑损伤患者能够区分面部的愉快和不愉快的表达,却不能区分愤怒、厌恶、害怕或难过这些基本情绪。[23]在感知情绪时,与语义加工和语义知识获取及控制相关的脑区也得到了激活。[24-26]对细化情绪的感知是在儿童能够理解情绪词的意义之后才出现的。[27-28]研究发现,语言习得和情绪辨别之间存在着对应关系。2岁大的儿童只能够准确使用“难过”和“快乐”两个情绪词,这与婴儿早期只能够感知到快乐和不快乐的脸部差异的结果是一致的。到了3、4岁时,当儿童能够准确地使用“愤怒”和“害怕”时,才能够区分伤心、愤怒和害怕等情绪表达。[29]Lindquist与Barrett(2006)探讨成人的情绪词加工与面部表情识别之间的关系,发现当某个情绪词出现的次数达到饱和以后,对相应的面部表情识别的准确性就下降了,从而支持语言与情绪并非是两个独立的系统的看法。情绪理论的发展也关注情绪与语言的关系。例如,情绪的社会建构观认为,由于不同的语言蕴含了不同的文化理念,语言因此影响人们的情绪表达和情绪感知。日本文化重视集体主义和整体和谐,愤怒被视为孩子气或者幼稚,是需要被压制的情绪。[30]这与美国崇尚个人主义和自我张扬有着明显的不同。在情绪感知方面,西方人的情绪感知主要来自于自身,而日本人则更倾向于策略性地使用其周围人可以获得的信息[31],这主要是因为美国人将情绪认为是个体内部状态的反映,而日本人将情绪视为人们的社会关系的反映。情绪的心理建构观则认为,情绪是个体对相关感知信号赋予意义的结果。这些感知信号不限于评价或者文化环境的信号,而是由各种心理元素以各种不同的方式聚合而成的,这些复杂的建构方式,导致了人类的情绪、信念甚至记忆或思想状态的复杂多样性。[32]语言是传递文化观念和建构情绪感知的重要工具。[33-34]与婴儿对新物体命名时做出类似真词的发音模式相似,成人也通过词语对情绪分类。[35-37]情绪词提供了一个可以用于约束信息流的“内在的情境”,它是情绪产生和感知的本体,而非情绪的副产品。情绪词就像粘合剂一样,将一个个的子情绪类型粘合起来。例如,对于各种令人生气的情境,人们将它们与“愤怒”联系起来,倘若没有这一词语的联系,各种不同的情境及行为在各种测量指标上并无太多的相似性。[34]

Wierzbicka等人从自然语义元语言理论出发来研究基本情绪,反映了当代情绪研究的一种新取向。Wierzbicka等人的研究有如下特点:

(1)视角新颖。语言是认知的桥梁,认知决定情绪,情绪在不同的语言中具有不同的表达。深入分析语言中的情绪词,就可以发现人类的基本情绪,这种研究范式可称之为情绪研究的词汇学假设。虽然情绪在不同的语言中具有不同的表达,但却存在着情绪原词。在心理学发展史上,词汇学假设给人格心理学研究带来了繁荣,如果将这种假设用于基本情绪的研究,也有望能够取得较大的成绩。

(2)可操作性强。Wierzbicka规定了情绪原词的客观标准:①情绪原词在任何语言中都可以找到对应的形式;②情绪原词的意义是最简单的;③情绪原词在各种语言中的含义是相同的;④情绪原词的数量有限。不仅如此,Wierzbicka还提供了一种寻找基本情绪的方法,这就是跨语言的调查和语言间的比较。

(3)文化中立。基于单一语言的情绪研究无法摆脱特定文化的影响,而情绪原词独立于任何语言和任何文化。在不同语言中,情绪词各不相同,情绪语法也各不相同,但是,情绪原词却是相同的,用语义原词来分析基本情绪就可以避免在情绪研究中的种族中心主义和文化沙文主义。

(4)观点折中。在学术界,对于语言与认知的关系,一直就存在着语言普遍论与语言相对论的争论。语言普遍论认为,语言只是思维的输入/输出系统,人类的思维具有普遍性,语言与思维是相互独立的,语言不影响思维,讲不同语言的人的思维具有一致性。语言相对论 (语言关联性假设)则认为,语言是思维工具甚至是思维本身,讲不同语言的人的思维具有异质性,他们以不同的方式来思考。[38]对于语言与情绪的关系,心理学家的看法也类似。早期是语言普遍论的看法占优势,认为讲不同语言的人的情绪具有一致性,很少有人考虑语言对于情绪的影响,后来人们发现,语言对情绪还是有着非常重要的影响。对双语者的研究表明,双语者的每种语言都有自己的认知成分和情感成分,个体对其经验的记忆是以其首次出现时的语言存储的,此时具有最准确的意义,当用另一种语言表述时,人们就会经历意义上的分离。对双语患者的心理治疗发现,当对患者以第二语言治疗时,患者不能提取与第一语言有关的那些情感。这不是因为这些记忆受到压抑,而是因为这些记忆和经验是以另一种语言编码的,所以它们不能被通达或翻译。精神病医生对双语精神分裂症患者研究亦发现,当他们用L1与这些病人面谈时,发现他们的精神分裂的某些症状要比用L2面谈时严重得多,比如幻听、言语混乱等症状。[39]还有的研究者发现,双语患者在童年期学会的第一语言具有释放被压抑的记忆和情感的作用。第一语言中的情绪词隐含着更加丰富的情感意义,而第二语言中的情绪词隐含着更少的情感意义,因而第一语言的情感词能够促进回忆,而第二语言的情绪词却缺乏这种促进效应。[40]总的来看,语言普遍论和语言相对论都有一定的道理,又都不够全面。人类作为一种类存在物,其认知与情绪肯定具有普遍性与一致性;然而,作为一种文化生物,人类的认知与情感又难免会受语言与文化的影响。因此,一种折衷的理论可能更加符合人类情绪生活的实际。Wierzbicka的自然语义元语言理论的基本情绪观正是这样一种折中的理论:首先肯定了人类有基本情绪,人类的基本情绪可以用语义原词来描写,不同的语言在描述情绪时具有一致性;然后强调人类的情绪受语言和文化影响,不同的语言有不同的情绪词和情绪语法,一种语言中的某些情绪词在另一种语言中找不到对应词,讲不同语言的人的情绪亦具有不同特点。人类的情绪又具有某些相对性。应当承认,这种看法是具有合理性的。

然而,运用自然语义元语言理论研究基本情绪也具有某些局限性:

(1)过分地强调情绪原词在各种语言中都有对应的形式。例如,由于在某些语言中没有发现表达“爱”的词汇,就把“爱”排除在情绪原词之外,这种做法给人以“削足适履”的感觉。在语言中没有表达“爱”的词汇,仅仅意味着讲这种语言的人还未形成“爱”的词汇,并不意味着在这种文化中没有“爱”的概念或缺乏“爱”的行为。“爱”的行为对于整个人类来说都是非常熟悉的,甚至某些高等动物 (如宠物或家畜)要识别人的善意也并不困难。意义和词汇并非是一一对应的,要判断在某种文化中是否存在着“爱”的意义,就要看在这种文化中的人们在生活中是否表现出了爱,是否表现出关心、照顾、抚慰等利他行为。

(2)人脑中的意义表征方式是多种多样的,并非全部是语义原词及其组合。人类的知识有陈述性知识和程序性知识之分。程序性知识可以用行为来表达,其本质是产生式 (production),每一个产生式都包括两个成分:条件和行动。条件规定了一系列特征,行动规定了如果条件满足将做出的变化。因此,一个产生式就是一个IF-THEN(如果-那么)对,一个产生式系统就是由许多IF-THEN对组成的条件-行动的序列。像“红灯停,绿灯行,见到黄灯停一停”之类的动作技能,像“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也”之类的社会技能,本质上都是产生式。知识也有意象说、双重编码说和命题说之争。事实上,许多意义和情绪用表象、表情、行为和情境来表征,并不适合于严密的语义分析。许多情绪也不一定表达为词,特别是一些复杂的情绪或情感,如“百感交集”、“语言已经无法表达我此时的心情”。人在恋爱时,也不是必须说“我爱你”才能够表达爱,有时,恋人之间的一个眼神就可以传达出爱的信息。自然语义元语言学理论过分强调情绪表达的逻辑性和精确性,没有为情绪表达的模糊性、不确定性和情境性留有余地,这是这一理论的不足。

(3)自然语义元语言学的情绪研究方法也有待于进一步发展与成熟。自然语义元语言学的研究范式并非是传统的情绪研究范式,它有关情绪的一些看法也仅是理论的说明和语料的例举,缺乏实证研究的证据。自始至终,Wierzbika等人都采用跨语言调查和语言间比较的研究方法,这种方法虽然具有一定效力,也有其局限性。姑且不论自然语义元语言学的研究者能否穷尽所有的语言,即使能够穷尽所有的语言,只靠这种方法得出的结论其合理性和科学性也显得不够。在当代,情绪心理学和认知神经科学已经积累了许多有效的情绪研究的方法和技术,所得出的结论也非常有效力。[41]因此,在基本情绪研究中,将跨语言调查、语言间比较的方法同传统的乃至现代的情绪研究的方法整合起来,应该是未来努力的方向。

参考文献:

[1]Ekman,P.An argument for basic emotion[J].Cognition and emotion,1992,(6).

[2]张积家.普通心理学[M].广东高等教育出版社,2004.

[3]Ekman,P.,Friesen,W.V.,&Ellsworth,P.Emotion in the human face:Guidelines for research and an integration of findings[M].New York:Pergamon Press,1972.

[4]Izard,C.E.Basic Emotions,relations among emotions,and emotion-cognition relations [J].Psychological Review,1992,(3).

[5]Kemper,T.D.How many emotions are there:Weding the social and the autonomic components [J].American Journal of Sociology,1987,(93).

[6]Ekman,P.Universals and cultural differences in facial expressions of emotion[A].In J.Cole (Ed.),Nebraska symposium on motivation[C].Lincoln:University of Nebraska Press,1972.

[7]Ekman,P.Happy,sad,angry,disgusted[M].London:New Scientist,2004.

[8]Matsumoto,D.Methodological requirements to test a possible in-group advantage in judging e-motions across cultures:Comments on Elfenbein and Ambady and evidence[J].Psychological Bulletin,2002,(128).

[9]Rodney,N.Circumstantial deliveries[M].Berkeley:University of California Press,1981.

[10]Ortony,A.,&Turner,T.J.What’s basic about basic emotions?[J].Psychological Review,1990,(97).

[11]Effenbein,H.A.,&Ambad,N.Is there an in group advantage in emotion recognition?[J]. Psychological Bulletin,2002,(128).

[12]Effenbein,H.A.,&Ambad,N.On the university and cultural specificity of emotion recognition:A meta-analysis[J].Psychological Bulletin,2002,(128).

[13]Effenbein,H.A.,&Ambady,N.Universals and cultural differences in recognizing emotions [J].Current directions in psychological science,2003,(5).

[14]Marsh,A.A.,&Effenbein,H.A.,&Ambady,N.Nonverbal“Accents”:cultural differences in facial expressions of emotion[J].Psychological Science,2003,(4).

[15]Wierzbicka,A.Semantics:Primes and universals[M].Oxford Unversity Press,1996.

[16]Wierzbicka,A.Empirical universals of language as a basis for the study of other human universals and as a tool for exploring cross-culture differences[J].Ethos,2005,(2).

[17]Wierzbicka,A.Everyday conceptions of emotion:A semantic perspective[A].In J.Russell,J -M Fernádez-Dols,A.S.R.Manstead,J.C.Wellenkamp(Eds.).Every conceptions of emotion:An introduction to the psychology,anthropology,and linguistics of emotions[C].Dordrecht,the Nethelands:Kluwer,1995.

[18]Wierzbicka,A..Emotion across language and cultures:Diversity and universals[M].Cambridge:Cambridge University Press,1999.

[19]Wierzbicka,A.“Sadness”and“anger”in Russian:The non-universality of the so-called “basic human emotion”[A].In A.Athanasiadou&E.Tabakowaska(Eds),Speaking of Emotions [C].Berlin:Mouton de Gruyter,1998.

[20]Harkins,J.,&Wierzbicka,A.Emotions in cross-linguistic perspective[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2001.

[21] Plutchik,R.The psychology and biology of emotion[M].New York:Harper&Collins,1994.

[22]Nancy,L.Perspectives on love:morality and affect in Nyinba interpersonal relations[A].In A.Mayer(Ed.).Culture and morality[C].New York:Academic Press,1981.

[23]Lindquist,K.A.,Gendron,M.,Barrett,L.F.,&Dickerson,B.C.Emotion,but not affectperception, isimpairedwithsemanticmemoryloss[M] .Emotion.Advanceonline publication,2014.

[24]Wagner,A.D.,Paré-Blagoev,E.J.,Clark J.,&Poldrack,R.A.Recovering meaning:Left prefrontal cortex guides controlled semantic retrieval[J].Neuron,2001,(31).

[25]Poldrack,R.A.,Wagner,A.D.What can neuroimaging tell us about the mind?Insights from prefrontal cortex[J].Current Direction of Psychological Science,2014,(13).

[26]Gitelman,D.R.,Nobre,A.C.,Sonty,S.,Parrish,T.B.,&Mesulam,M.M.Language network specializations:An analysis with parallel task designs and functional magnetic resonance imaging [J].Neuroimage,2015,(26).

[27]Roberson,D.Davidoff,J.&Braisby,N.Similarity and categorisation:Neuropsychological evidence for a dissociation in explicit categorisation tasks[J].Cognition,1991,(71).

[28]Widen,S.C.Children’s interpretation of other’s facial expressions[J].Emotion Review,2013,(5).

[29]Widen,S.C.,&Russell,J.A.Children acquire emotion categories gradually[J].Cognitive Development,2008,(23).

[30]White,M.,&Levine,R.A.What is an li ko(Good child)?[A].In H.Stevenson,H. Azuma& K.Hakuta K (Eds.),Child Development and Education in Japan[C].New York:W.H.Freeman,1986.

[31]Masuda,T.,Ellsworth,P.C.,Mesquita,B.,Leu,J.,&Veerdonk,E.Putting the face in context:Cultural differences in the perception of emotions from facial behavior[J].Journal of Personality and Social Psychology,2008,(94).

[32]Barrett,L.F.Emotions are real[J].Emotion,2012,(12).

[33]Gendron,M.,Lindquist,K.A.,Barsalou,L.,&Barrett,L.F.Emotion words shape emotion percepts[J].Emotion,2012,(12).

[34]Barrett,L.F.,Lindquist,K.A.,&Gendron,M.Language as context in the perception of emotion[J].Trends in Cognitive Sciences,2007,(11).

[35]Barrett,L.F.Are emotions natural kinds?[J]Perspectives on Psychological Science,2006,(1).

[36]Ferry,A.L.,Hespos,S.J.,&Waxman,S.R.Categorization in 3-and 4-month-old infants:An advantage of words over tones[J].Child Development,2010,(81).

[37]Mauss,I.B.,&Robinson,M.D.Measures of emotion:A review[J].Cognition and Emotion,2009,(23).

[38]刘丽虹,张积家.语言如何影响人们的思维[J].自然辩证法通讯,2009,(5).

[39]Aycicei,A.,Harris,C.L.Bilinguals’Recall and Recognition of Emotion Words[J].Cognition and Emotion,2004,(18).

[40]Anooshian,J.L.,&Hertel,P.T.Emotionality in free recall:Language specifi city in bilingual memory[J].Cognition and Emotion,1994,(8).

[41]张积家,姜敏敏.自然语义元语言理论:内容、发展和面临的挑战[J].嘉应学院学报 (哲学社会科学),2007,(2).

(责任编辑刘祖鑫)

Natural Semantic Metalanguage Theory and Basic Emotions Studies

ZHANG Jijia

(Dept.of Psychology,Renmim University,Bejing 100872)

Abstract:Natural semantic metalanguage(NSM)theory proposed that there are semantic primitives in natural languages.These semantic primitives have same meanings in different languages and can be found as words or other linguistic expressions in all languages.From the perspective of Natural semantic metalanguage theory,we may get new insights from basic emotion studies.

Key words:basic emotions;natural semantic metalanguage theory

中图分类号:H030

文章标识码:A

文章编号:1671-7406(2016)02-0062-09

*收稿日期:2016-01-16

作者简介:张积家 (1955—),男,中国人民大学心理学系教授,博士生导师,研究方向:语言心理学、认知心理学。