帕森斯AGIL理论视角下受众与新媒体互动研究

2016-07-16周晶

周 晶

(新疆大学 新闻与传播学院,新疆 乌鲁木齐 830046)

帕森斯AGIL理论视角下受众与新媒体互动研究

周晶

(新疆大学新闻与传播学院,新疆乌鲁木齐830046)

摘要:在新闻传播学领域中,受众作为社会系统的重要组成部分,其媒介互动行为作为一种社会行为方式,与整个媒介环境都有不可分割的关系,尤其是在新媒体时代,受众与新媒体的互动呈现出与传统媒体极大的不同。本文试图从帕森斯AGIL理论包含的适应、目标达成、整合、潜在模式维持四种功能,来分析受众与新媒体互动的新特征,进而提出新媒体在社会行为系统下健康有序发展的思考。

关键词:AGIL理论;受众;新媒体;互动

媒介技术日新月异的发展使传媒产业发生了巨大的改变,同时媒介环境也发生了巨大的变化,媒介环境的变化引起受众观念与行为的变化,终将催生受众与媒体之间新的互动方式。

帕森斯的AGIL理论即社会行为系统研究中四种功能模式理论,其包括四个功能,即适应功能、目标达成功能、整合功能和模式维持功能。本文试图从这四种功能出发,对新媒体时代下受众的特点以及其与传统受众的区别进行分析,探索受众与新媒体之间互动的新变化,进而提出新媒体在社会行为系统下健康有序发展的思考。

一、AGIL理论视角下受众与新媒体互动新特征

将社会大众传媒过程看成一个完整的系统,并将受众和新媒体看成这个系统中的两个子系统,根据帕森斯的AGIL理论,分析新媒体时代受众与新媒体互动运作新特征。

(一)适应功能

适应(Adaptation),即系统必然和环境发生关系,为了能够生存下去,系统必须通过各种手段控制环境状态,从中获取所需资源。受众作为媒介环境中一个重要的组成部分,其作为媒介环境中一个子系统,为更好地适应整个环境,便会主动与媒介接触获取信息,最终达到适应整个信息环境的目的。

20世纪80年代以来,越来越多的学者开始关注“受众能动”的研究。阿伯克龙比和朗斯特在《受众—表现与想象的社会学理论》一书中提出了扩散受众的概念,主要有四个特点:第一,花费大量的时间消费媒介;第二,媒介无所不在,且难以和日常生活区分开来;第三,当代社会是一个表演的社会,相当多的人类活动都包含了表演的成分;第四,扩散受众是观看与自恋交互作用的效果。扩散受众概念的提出,揭示了新媒体时代受众的新的特征,即媒介信息对人们日常生活的大量渗透甚至是入侵,使得人们每天无法避免与媒介信息的大量接触。由此看来,新媒体时代下人人都直接或间接地成为受众,因此新媒体时代的受众需要调整自身适应此种媒介环境。

(二)目标达成功能

目标达成(Goalattainment),即系统都具有自己的目标导向,也就是说系统必须有能力确定自己的目标顺序,并调动内部的能量实现系统目标。受众作为媒介环境中的个体,在信息获取方面有自己特定的目标,受众会通过各种方式有效率地获取信息。

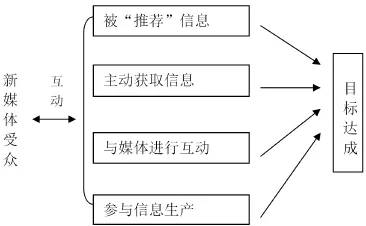

很多学者将新媒体时代的受众称为“积极受众”,尼科·卡彭特尔将积极受众分为了两个部分。本文试图在尼科受众划分的基础上,通过探求在新媒体时代下受众为其信息目标达成的行为,将受众与新媒体互动方式分为四类:

1.被“推荐”信息的受众。这类受众主要指在新媒体时代被动地接受媒体“推荐”信息的受众。“推荐”信息的方式即新媒体通过受众平常浏览的网页、客户端等搜索的关键词进行信息“推荐”,通过人工智能分析和过滤机制,较准确地把握受众的信息需求,对信息进行筛选和过滤,快速有效地推送,从而实现受众个性化的信息需求,帮助受众信息目标的达成。

图1 新媒体时代受众与新媒体互动方式

2.主动获取信息的受众。这类受众则是指在使用新媒体时自己主动搜索信息获取满足自身信息需求的受众。这一点与传统媒体受众获取信息的方式有极大的不同,新媒体时代下受众已不满足传统媒体你传我受的信息传播模式,且这种方式会受到版面、时间的限制。在新媒体时代,受众会积极搜索自己感兴趣的信息,这使得受众的自主选择性得到了极大的提高。

3.与媒体进行互动的受众。这类受众表现为积极与媒体进行互动的受众。他们不仅主动搜索信息,同时还通过文字、图片等进行回复,这种信息互动的方式快捷、易操作、不受时空的限制,可以随时随地与媒体进行互动。这和受众与传统媒体的互动是不同的,新媒体时代受众与媒体互动,更多是基于一个公共性平台,这种信息交流平台具有开放性、包容性,受众不仅与新媒体传播者互动,也可以与平台上其他受众进行互动,这种极强的互动性是传统媒体所不具备的。

4.参与信息生产的受众。这类受众是主动性最强的一部分受众,其不仅与媒体进行互动,还直接参与信息的生产。这类受众主要以两种方式参与信息生产:一种为直接参与,即直接参与信息的生产和发布,比如在人人、微信等平台上发布信息、上传图片或视频等;另一种为间接参与,即将已有的信息二次加工,比如网络上各类模仿或二次创作的作品等。这种积极的互动更能有效地促成其信息目标的达成。

以上四类受众则是新媒体时代受众所表现出来较明显的受众行为,他们之间界限并不明显,且并非是固定不变的,被“推荐”信息的受众可能会积极获取信息,与媒体互动,进而参与信息生产。

(三)整合功能

整合(Integration),即为了使系统作为一个整体发挥功能,必须将各个部分联系在一起,使他们协调一致,相互配合。彼得·布劳在社会交换理论中曾提出,群体之间的交往大致经历了“吸引-竞争-分化-整合”这样一个过程。布劳认为,社会不平等以及异质性都会给社会交往带来不同程度的障碍,社会分化越明显,异质性越强,就会越大程度地阻碍社会交往,整合则会增强社会结构各个部分之间面对面的交往。同理,新媒体和受众这两大群体在确立交往关系的前提下,也只有通过整合才能实现二者之间的平衡发展。

(四)模式维持

模式维持(Latency),即在系统运行过程暂时中断时,原有的行动模式必须完整地保存下来,以保证系统重新开始运行时恢复系统正常功能。受众与媒体的互动促使两者不断协调发展,媒体满足受众需求,受众根据媒体提供的信息环境实时地审视自身,双方不断适应,达成自己的目标,相互作用不断整合,最终维持整个媒介环境自身的模式。

二、受众与新媒体的冲突

社会行为系统中伴随着功能论与冲突论,功能论强调社会各要素的协调,冲突论体现社会各要素间的冲突并相互竞争,从而走向衰亡。新媒体的发展一方面促进了受众与新媒体的互动;另一方面新媒体本身也带有一些不可避免的负面影响。

(一)“信息内爆”削弱受众能动性

在新媒体时代,受众首先面对的问题便是“信息内爆”,即信息过载,指信息超过了个人或系统所能接受、处理或有效利用的范围。在信息过载的传播中,受众个体由于知识储备和智力水平的不同,其选择有效信息的能力受到了一定的限制,受众被海量的信息淹没或只能有限地选择信息,极大地降低了能动性。

(二)传播信息碎片化分散受众注意力

新媒体传播集文字、图画、音频、视频、超链接、多文本于一体,很大程度上分散了受众的注意力,从而使受众的阅读传播效力削弱。碎片化的阅读使受众注意形式多于信息内容本身,同时,受众对于事件并不会像阅读传统媒体那样深刻地思考,其独立思考能力和判断力也逐渐丧失。

(三)新媒体本身特性致使受众行为失范

新媒体时代下不容忽视的一个问题是“媒介成瘾综合征”,媒介成瘾会对受众的心理、精神产生极大的负面影响。同时,基于互联网的信息传播具有极大的匿名性,在法不责众心理的驱使下,受众在发表言论或浏览网站、与他人交流时,会产生很多不文明行为。此类行为在行为感染机制的作用下,最终将会导致受众行为失范现象的发生。

(四)复制性强致使受众能动性降低,且版权纠纷增多

新媒体文本的开放性带来了很多侵权问题,具有极强复制性的新媒体开放文本,使得剽窃、抄袭、转发等侵权行为变得轻而易举,且信息质量不高,这导致了受众创新能力下降,在某种程度上抑制了受众的能动性。在传播者和受传者之间并没有明显界限的新媒体时代下,版权纠纷现象屡见不鲜。

新媒体创造了前所未有的传播奇观,也引发了一系列问题。因此,在受众与新媒体的互动中,双方应完善自身,不断整合,促进受众与新媒体的关系和谐。

三、社会行为系统下新媒体发展的思考

在新媒体时代,受众与新媒体的互动产生了新的方式,在这个过程中,受众与新媒体的互动并非一蹴而就,受众要不断适应新媒体环境,新媒体也要不断弥补自身劣势,满足受众,进而在新的互动过程中实现自身健康有序的发展。

(一)完善新媒体法律机制,提升受众媒介素养

新媒体传播所具有的匿名性的特点,一定程度上纵容了受众在使用新媒体中的很多不文明行为。同时,新媒体传播的信息具有极强的复制性,导致受众创新力普遍下降,传播内容同质化现象严重,侵权行为频发。因此,新媒体在发展的同时也应出台相应政策法规,不断完善法律机制。一方面以强制的手段约束受众行为;另一方面做好相应的宣传和引导工作,引导新媒体使用者强化版权意识,注重信息质量,营造良好的传播环境。

(二)协同传统媒体做好融合,维持媒介环境良性循环

在新媒体迅猛发展的今天,越来越多的受众转移到新媒体,此时的传统媒体应在维持现有受众的同时,与新媒体高度配合,促进新媒体和传统媒体的融合。在传播渠道方面,优化介质渠道,从而使信息价值得到最大程度的发挥;在内容方面,新媒体应做精内容,在深度上强化品质的影响力,在广度的拓展中提升受众聚合力,在锐度的坚持中优化舆论引导力;在舆论方面,构建舆论互动格局,在舆论场互动的过程中不断吸纳民意,使受众与新媒体之间保持和谐互动的关系,提升新媒体的公信力等。

(三)适应“信息内爆”和碎片化,做精内容加强深度

在新媒体时代,受众面对“信息内爆”的问题,实质上则是受众能动性被弱化的问题。因此,在面对海量信息时,新媒体应多在个性化信息上下功夫,做精个性化信息推荐模式,更精准地满足受众的信息需求。同时,媒体传播碎片化的特点,分散了受众注意力,使受众阅读传播能力被削弱。因此,新媒体传播需要在信息内容上加强深度,以新媒体的传播形式加之传统媒体的内容深度更好地与受众互动。

四、结语

如今,新媒体在与受众互动时应及时发现自身不足并作出调整,更好地实现与受众之间的平衡交往、协调发展,使得媒介环境潜在模式得以维持。而受众作为媒介环境中重要的子系统,也需不断地适应媒介环境,获取所需信息,对媒体传播的信息消化吸收,形成认知并作出反馈,促使媒体不断完善自身,满足受众需求。如此,受众与媒体便会在这种适应、冲突、调整、再适应的循环往复中实现自身的不断完善,从而推动整个媒介系统实现健康有序的发展。

参考文献:

[1] 张志敏,魏仁敏,张云,等.结构功能主义视角下的公立医院公益性思考[J].医院管理论坛,2011(3):8.

[2] 唐彬.受众身份的转变与角色的突围——浅析新媒体时代的积极受众[J].新闻知识,2013(1):9.

[3] 葛自发.新媒体对“积极受众”的建构和解构[J].当代传播,2014(1):73.

[4] 候钧生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,2001:142-144.

中图分类号:G206

文献标志码:A

文章编号:1674-8883(2016)10-0046-02