中央电视台系列公益广告特色分析

——以2013年《回家》系列公益广告为例

2016-07-16宋军

宋 军

(四川传媒学院,四川 成都 611745)

中央电视台系列公益广告特色分析

——以2013年《回家》系列公益广告为例

宋军

(四川传媒学院,四川成都611745)

摘要:近年来,公益广告以迅猛发展的势头出现在电视观众面前,回顾公益广告在中央电视台的播出历史,我们可以看到它逐渐崭露头角的脉络。

关键词:公益广告;《回家》

2008年,中央电视台公益广告紧紧围绕北京奥运会、抗震救灾、知识改变命运等主题,创作出了一大批精致的公益广告作品,并选择在央视重要时段进行连续播出。这些公益广告播出后在社会上均获得良好的传播效果。而随着观众审美水平的不断提高,以及受到其他媒介艺术的影响,观众对于公益广告的要求也在不断提高,他们不满足于画面、配音、配乐、字幕的简单组合,对公益广告有了更高的要求。2012年,中央电视台策划举办了“CCTV电视公益广告全球征集活动”,积极强化精品意识,避免空洞说教,有效地提高了公益广告的感染力和传播力。通过短短几年时间的发展,公益广告的数量和质量有了显著的提高,最让观众眼前一亮的当属2013年春节期间央视公益广告的《回家》系列,较之以往的公益广告,此系列不管在创意上还是文本叙述上都有很大的突破,本文将详细分析其特色之处。

一、故事性的突破

我们所熟知的以往的公益广告是以拼贴式、碎片化的方式宣传其理念,基本没有故事性,留给观众可回味的只有几幅印象深刻的画面,缺少连续性的解读过程。《回家》系列在这方面有了很大突破,每一个公益广告都简单讲述了一个小故事。例如,《迟来的新衣》讲述了在外地打工的夫妻俩用骑摩托车回家过年的方式为自己的女儿带回一件过年的新衣服;《家乡的滋味》讲述一个在非洲工作的年轻人经过几经辗转回到东北老家过年的故事;《过门的忐忑》讲述了一个在外地打工的儿子带着未过门的新媳妇,在过年回家时举行婚礼的故事;《63年后的团圆》讲述的是身在台湾的弟弟63年后回到家乡上海和兄长团圆过年的故事。通过这几个广告我们可以发现,这几个故事就发生在我们身边,与我们的生活息息相关,让人感到真实可信,也恰恰是这种真实性可以给观众留下深刻的印象,因为对每个故事的回忆是线性的、连续的、符合事件的发展规律。将“回家”这一抽象的集体行动融化在个体的具体行动上,以典型的故事讲述表现其主题思想,这是央视公益广告的一大突破。

二、结构的完整

《回家》系列的故事性也使其叙事结构完整,首先是这几则公益广告都有着完整的戏剧结构,起承转合都清晰明了。例如,《过门的忐忑》中,“起”便是通过女主人公和饭店客人的对答可知女主人公要跟着老公回家见公婆;“承”便是从买车票、坐夜车、乘轮船直到抵达目的地;“转”明显的表现为女主人公和婆婆初见时,两人从忐忑不安到初建信任的微笑;“合”便是最后热闹、有家乡风俗的盛大婚礼。这种完整的戏剧结构,在以往的公益广告中很少被表现出来,凸显了公益广告在创作上的新突破。其次,这几则公益广告还有强烈的情绪叙事,这个系列中的每一则小故事都是表达“等待与回归”的情绪,女儿的等待与父母的回归、妈妈的等待与儿子的回归、婆婆的等待与儿媳的回归、大哥的等待与弟弟的回归。在这里,情绪的两端向一个中点同时出发,在两端汇合时迸发出强烈的情感火花,直接满足观众的审美期待。与此同时,在片中,创作者将这条情绪线索通过两条字幕来展现:“这一生,我们都走在回家的路上”以及“全中国,让心回家”,片子又将情绪转换为一种辨识度极高的文字符号来调动起观众的情绪,又结合其叙事结构,一同唤起了观众的情感共鸣。

三、语言的自然运用

这里所说的语言包含两个方面,一个是人物的语言,一个是画面的语言。首先,这几则公益广告中人物语言的运用与其身份十分贴合、自然、顺理成章。《迟来的新衣》中,夫妻俩骑摩托车回老家,在布满冰凌的路面上人仰车翻,妻子第一反应脱口而出的不是“老公”,而是老公的名字“汪正年”。这种处理既体现了他们是患难与共、一路携手走来的老夫老妻,也体现了社会底层的劳动人民没有浪漫的爱称,心急得直呼其名就是把彼此放在心上,也更能体现出他们的社会身份。而在《过门的忐忑》中,“儿媳妇”和“婆婆”之间,一句对话都没有,代替她们之间语言的只有无声的微笑以及彼此喜爱的眼神,这种处理也十分贴合人物关系,将“儿媳妇”与“婆婆”初次见面的羞涩和欣喜表现得十分到位。其次,《回家》系列的公益广告,使用了纪实性的拍摄手法,多用大远景、远景、全景和中景来再现生活的自然面貌和生活的自然形式。例如,《过门的忐忑》中,大家在码头迎接夫妻俩的大全景;《63年后的团圆》中老人飞奔向登机口的全景;《家乡的滋味》中男主人公睡在候机大厅中的全景;《迟来的新衣》中摩托车队的远景等镜头,无不用真实而自然的镜头语言表现了“回家”主题的迫切和焦急。

四、影片节奏与故事内容相呼应

无论任何一种艺术形式,其内在的精神内核永远主导着外在的表达方式,更决定用何种逻辑方式将一种情愫讲述出来。例如,在建筑方面,故宫作为明清两朝的皇家宫殿,是中国古代宫廷建筑尤其是北方皇家建筑精华。它神圣而不可侵犯,拥有着至高无上的权利,是当时整个中国的国家命脉所在。故宫骨子里的尊贵身份主导了其外在的建筑形式同样坚不可摧,其以十米多高的城墙构筑外围,并修建一条宽52米的护城河将宫殿紧紧围住,形成“城中之城”,牢固地衬托出故宫的地位。而在森严的封建社会等级制度下,故宫建筑多用象征富贵的五彩琉璃瓦、象征吉祥威严的龙凤和狮子雕塑、三大殿以皇家独享的黄色为主要建筑色彩基调等进行设计,将其独一无二的至高皇权淋漓尽致地表现了出来。

这种内容决定形式,形式符合内在精神要求的方式也同样体现在《回家》公益广告的四段故事中,即影片的快节奏与“回家”的急切心情相呼应。本段将从镜头时长与蒙太奇类型两方面来进行阐述。

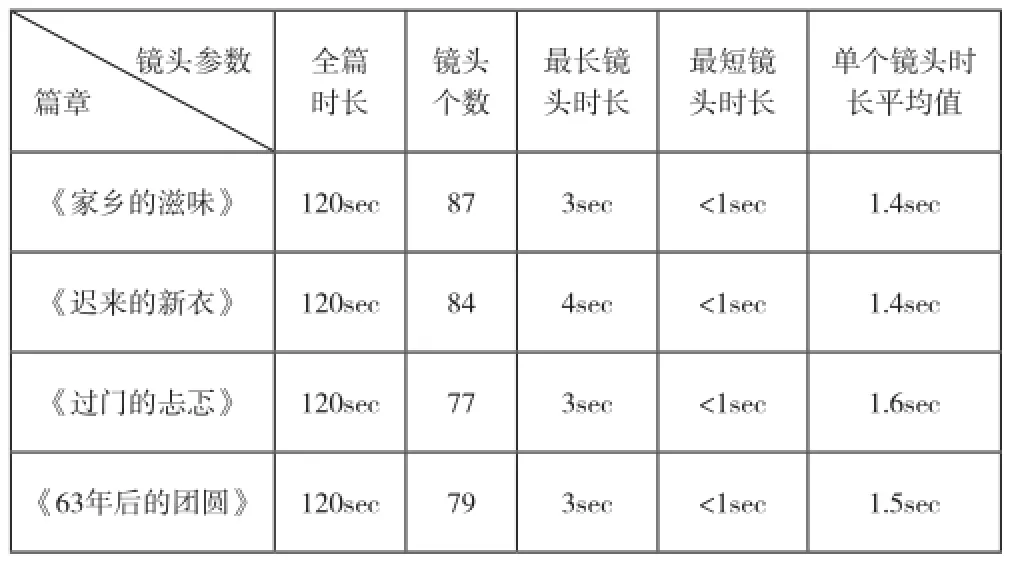

第一,镜头时长。镜头切换速度的快慢往往是影响影片节奏的第一要素,在四段公益广告中,每一个故事时长均为两分钟(120秒),经过笔者分析得出结论如表1所示:

表1

故事中最长的镜头是《迟来的新衣》中摩托大军浩浩荡荡从远处驶来的一个固定镜头,时长为4秒,也是四个故事中的最长的镜头;不足1秒的镜头比比皆是,简直构成了影片的正常切换速度;而取单个镜头时长的平均值我们可以从表中看出,基本维持在1.5秒左右。以这样的速度进行镜头组接,进而进行叙事是一个典型的快节奏的影片,创作者之所以会这样安排,是与影片所要表现的回家的急切心情与家里人的热切期盼紧密相连的。每一个身在他乡的人,在春节这个传统节日都不约而同地期望快点回到家人身旁团圆,因此影片中用短镜头的快速衔接来表现故事的精神内核,这是创作者达到了“形”与“核”的统一。

第二,蒙太奇类型。影视作品的一大特点就是可以运用不同的蒙太奇组接手法营造不同的情感氛围,进而影响观众的观影心理。作为一个朴素而传统的“回家”主题,创作者放弃了营造强烈情绪冲突的表现蒙太奇和令人晦涩难懂的理性蒙太奇的组接方式,而是选择了以交代情节、展现事件为主要目的的叙事蒙太奇的组接方式。几个篇章中情节的进展是依托了叙事蒙太奇压缩时间的作用,从非洲到中国东北的遥远距离、从重庆到福州辗转的交通方式、摩托大军回乡的艰苦危险、上海到台北的隔海相望,创作者放弃了用长镜头表现旅途漫长和辗转的一般手法,而是用一系列时长在一秒左右的短镜头相接来表现游子的激动心情。当然,这种快节奏是完全按照事件发展的先后顺序、动作的连续性以及逻辑上的因果关系来严格组接的,以便观影者通过不停顿的视觉残留掌握故事情节,以快速的镜头转换造成观影者紧张激动的心理活动,屏幕内外达到情感的共鸣。

另外,在《迟来的新衣》与《家乡的滋味》两篇中,创作者多用连续蒙太奇的组接方式进行叙事和抒情;而《过门的忐忑》与《63年后的团圆》两篇中,除连续蒙太奇之外,创作者还运用了平行蒙太奇的剪接手法来将两个空间发生的事件同时表现出来以造成一种紧张气氛,如《过门的忐忑》中,婆媳俩一个在船上梳洗打扮,一个在家中梳洗打扮,为的是不久之后的初次见面,观众看到此处也会为两人的见面而期待和激动。

五、主流价值观的弘扬

《回家》系列公益广告以前所未有的力度颂赞了中国的传统文化以及弘扬了主流价值观。我国的“春节”是一个极其重要的节日,它不仅是当下时代的民俗生活,更是以记忆的形式保存了中华民族全部的文化生活内容,展现着不同民族、不同地域、不同生活习惯的人们,对于“过年”独特的思维方式和信仰方式,这种多样的民间传统是经历几千年的文化积淀而形成的稳固的传统。而对于这种特殊的记忆,《回家》公益广告用“放烟花”“年夜饭”“发红包”“包饺子”“穿新衣”等典型的方式来表达,这些形式从古代一直保留到今天表达了要坚决继承中国传统文化的信念,也展现出了人们保护这些形式在未来不会被改变而做出的努力。我们从中国的主流价值观来看,乡土情结一直是中华民族凝聚精神的黏合剂,它体现了一种爱国主义,正如《回家》公益广告花絮中所说“无论在多远的地方,这个时刻你想的一定是回家团圆”“最平常的思念,就是天下最浓的情感”“这样伟大的共同情感值得我们去颂赞”。在除夕的那一刻,不论身在何方,他一定最想家,因为这种浓浓的思乡情结,可以让远在非洲的儿子跨越半个地球回到东北老家,可以让时隔63年的老人回到大哥身边,可以让打工族骑着摩托车跨越一千多公里回到老家,可以让小夫妻经历几种交通方式的辗转回到家人身边……展现这种乡土情结无疑高度弘扬了中华民族的主流价值观,以一种非说教、非概念的表达方式凝聚了所有中国人。

通过上述解读可以得知,2013年春节期间《回家》系列公益广告,从选题到质量都比以往有巨大的突破,创意、情节、表现手法都与生活联系紧密。它新颖的表达方式带来了公益广告新的美学走向,而传统的主题则整合了巨大的社会资源,对公益事业有巨大的宣传作用。虽然目前对公益广告的制作热情很高,但仍需要规范影视体制,也需要影视体制的支持和力量,避免公益广告的美学风向与精神传递出现偏差。

参考文献:

[1] 张霁薇.运用公益广告传播社会主流价值观[J].新西部(理论版),2014(24):110-112.

[2] 米华.公益广告中家元素的运用及传播效果[J].青年记者,2014(36):90-92.

[3] 肖明,王娟.央视公益广告中的儒家道德文化解析[J].大众文艺,2012(09):123-124.

[4] 何岑成,巩冉.电视公益广告策略初探[J].商场现代化,2012(05):30-31.

[5] 吴易霏.韩国公益广告运营管理体制及其借鉴[J].中国行政管理,2011(12):87-88.

[6] 曹雅娟.“孝悌为仁之本”与公民慈善意识[J].青春岁月,2011(08):56.

中图分类号:F713.8

文献标志码:A

文章编号:1674-8883(2016)10-0296-02