数字鸿沟视角下微信“使用沟”的研究

2016-07-16陈瑞群

庄 婷 陈瑞群

(广西大学 新闻传播学院,广西 南宁 53004)

数字鸿沟视角下微信“使用沟”的研究

庄婷陈瑞群

(广西大学新闻传播学院,广西南宁53004)

摘要:因技术特性和受众能力的不同,数字传播技术引起的信息贫富差距导致了不同居民群体间数字鸿沟的存在。文章以微信在不同居民群体中的使用情况为依托,采用问卷调查法和比较研究法,选取同一地区的3个不同样本群体进行了实证研究。研究结果表明:第一,不同群体居民间存在微信接入沟和使用沟。第二,因居住环境、社交范围以及原有知识储备等因素的影响,不同居民群体在微信的使用功能上出现差异,在微信涉及朋友圈及公众订阅号的使用上表现为社会地位越高的群体越偏重微信的信息使用功能。第三,微信使用活跃度越高,满意程度和依赖程度也越高。本文不但论证了在数字鸿沟视角下微信使用沟的存在,而且提出相关建议尝试从不同层面消弭这种新兴技术带来的社会不均。

关键词:微信;数字鸿沟;使用沟;群体对比

一、引言

随着数字技术的蓬勃发展,全球数字化所带来的数字鸿沟问题日益受到关注。数字鸿沟的概念最早是指信息富有者与信息贫困者之间的差距,随后研究不断深入,美国学者对该理论进行了补充完善,提出了三级数字鸿沟理论:第一等级是数字接入鸿沟、第二级是数字能力鸿沟、第三级是数字产出鸿沟。其着眼点是认为数字鸿沟是由于不同群体对互联网(其他信息通讯技术)的占有、使用不均造成的。

微信作为一款为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序,因其完善强大的功能、安全私密的交流环境以及信息传播速度快等特点使其拥有庞大的用户群,目前已成为移动互联网时代一个重要的平台入口。故文章以微信为研究客体,采用社会调查研究中经常运用的问卷调查法和比较研究法,选取了同一地区的3个不同样本群体进行了微信使用沟研究。同时,基于研究结论对消弭不同群体间的使用沟提出了一定建议。

二、研究综述

相较报纸和电视等传统媒体而言,数字时代下以互联网为代表的新媒介使不同社会经济地位之间的使用沟在因特网上比传统媒介更为明显。[1]以新媒体为研究载体,可为数字鸿沟的论证提供进一步实证支持。

(一)数字鸿沟

美国商业部电信与信息局于1995年发布了一份名为《被互联网遗忘的角落:—项有关美国城乡信息穷人的调查报告》的文件,提出了数字鸿沟的概念。最早是指信息富有者和信息贫困者之间的差距。随着后续研究的深入,美国学者Dewan等提出了三级数字鸿沟理论,将数字鸿沟分为数字接入鸿沟、数字能力鸿沟和数字产出鸿沟。总之,数字鸿沟诞生于数字时代背景下,主要是由于不同群体对互联网(及其他信息通讯技术)的占有、使用不均造成的,其存在于社会各个领域。

国内对数字鸿沟的研究始于2000年,其研究中的一部分是使其概念及测度明晰,主要是就数字鸿沟从广义和狭义、接入和使用、本质等角度进行界定。第二部分研究认为,数字鸿沟可以分为接入沟和使用沟两个维度。接入沟侧重互联网(其他信息通讯技术)在不同群体间的普及程度差异。使用沟侧重在接入互联网(其他信息通讯技术)后,不同群体由于自身技能的差异所导致的差距,韦路在其《新旧媒体知识沟效果之比较研究》中,将使用沟定义为“不同社会经济地位之间的媒介使用差异。”第三种是认为,数字鸿沟本质上是一种综合性差距,是由技术、经济、知识和社会共同作用构成的差距,且针对不同的表现,研究者从教育、经济、政策、宣传、寻求外部支持、加快基础设施、发展配套制度等方面提出了各自的解决方法。

(二)新媒体代表——微信

微信在2011年1月21日由腾讯公司推出,是一款基于智能手机平台终端之上的软件应用,集文字、图片、语音、视频等传播形式于一体。截至2015年第一季度末,微信月活跃用户已达5.49亿,涉及200多个国家,超过20种语言。

目前,国内围绕微信相关研究不断增多,仅在2013~2015年间在知网平台上搜得的文章共计2738篇。研究方向主要包括基于用户使用与满足的研究、微信自身属性和传播特性的研究、微信营销研究、微信公众平台研究、微信与微博的对比研究等。在相关用户使用与满足的研究中,主要从微信用户采纳和微信使用者行为两个角度切入。相关研究指出:微信对用户的有用性、便捷性、趣味性会对微信的使用程度有影响。其次,认为微信的使用情况明显受一些人口统计学变量如用户的年龄、性别、受教育程度和对网络的熟悉程度的影响,而人口统计学的其他变量如收入水平以及婚姻状况对微信使用没有明显影响。[2]

较之于微信接入使用研究,微信功能使用差距是否导致不同群体居民间存在数字鸿沟这一课题却鲜有涉及。为此,文章以新媒体的典型代表微信为研究载体,进行了数字鸿沟视角下微信使用沟的实证研究,为数字鸿沟的论证提供了进一步的经验支持。

三、研究方法

(一)数据与样本

文章主要以问卷调查法和比较研究法来完成该课题的研究。在对问卷调查的样本选取上,笔者选择了同一地区的三个不同样本群体,样本一为农村居民群体,主要是指目前生活、工作在农村的人,笔者选定在临沂市管辖区内的宣文岭村的居民群体作为样本群体一。该村由临沂市莒南县管辖,位于莒南县东北侧,人口为1734人。该村有大批乡镇企业,村民除务农之外,还有私营业主、私营企业务工人员。就教育年限,相较于大学生群体而言,整体接受正规教育年限较少。相较于城市居民群体,职业收入较低。样本二为城镇居民群体,主要是指已在城市工作或定居的居民群体,选定为临沂冠亚星城社区。该社区目前入住居民有1000多户,样本规模较大,住户构成多样化。样本三为在校大学生群体,主要是指目前在校学习、生活的大学生,选定为在临沂地区完成初、高中教育后的大学生群体。

在调查期间,笔者总共向三个群体发放问卷319份,剔除掉由于问卷答题不清、部分选项未作答等原因的无效问卷,最终本次调查合计收取300份问卷,三个群体各占100份,问卷有效回收率为94%。

(二)变量的测量

1.微信使用沟。不管是旧媒体还是新媒体,数字鸿沟主要包括接入沟和使用沟两个维度。使用沟的表现形式多种多样,本研究中将微信的使用沟具体化为是否接入微信、注册使用微信的年限、使用微信的频率、平均每天使用微信的时间、使用微信的目的、使用微信的哪些功能。

2.社交范围。数字鸿沟的相关研究已发现:社交范围的差异和知识获取的速度正相关。表现为“社交范围越广,人际交流越活跃,获得知识的速度越块速”[3],所以作为社交范围的一个衡量指标,微信上的好友数量也是我们关注的一个变量。

3.信息获取。在以往研究中发现,相较娱乐使用,媒介的信息使用更利于人们获取知识。微信功能中涉及信息使用的主要有朋友圈和公众订阅号两个平台,故笔者将朋友圈的信息使用具体操作化为四个变量:是否在朋友圈中展示反映生活状态的照片、文字、转发新闻或知识类链接、其他。在关于公众订阅号平台的使用上,笔者将其操作化为以下六个变量:是否订阅公众账号、订阅公众账号的类型、订阅公众账号的动机、订阅公众账号的数量和单次阅读公众号的时长。

4.微信满足依赖度。用户对媒介依赖度能够直接反映其使用情况,故笔者须对微信的满足依赖度进行研究。

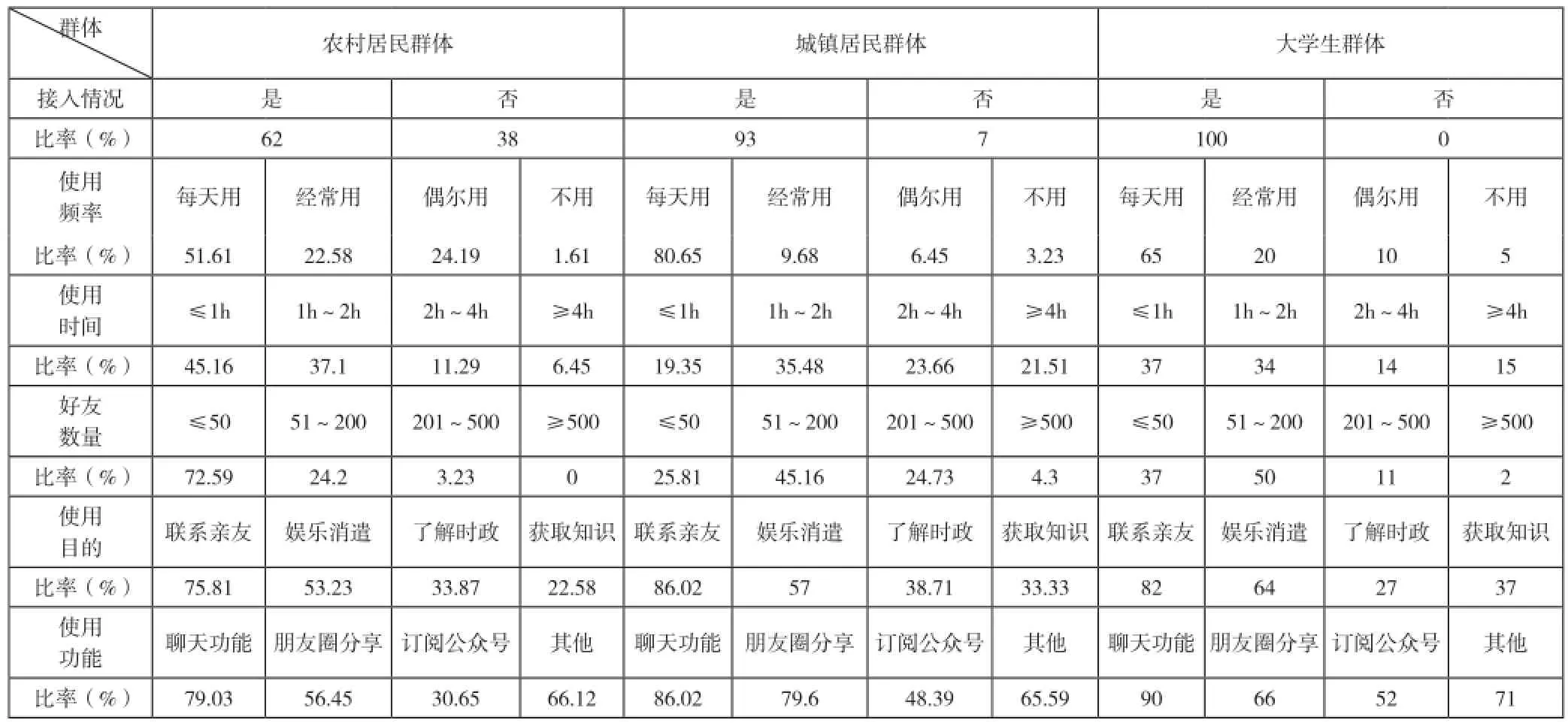

表1 微信使用情况表

四、研究结果

在数字鸿沟相关研究的基础上结合微信自身的特性,笔者做出如下三个假设,并对假设进行了逐一验证。

假设一,预测三个群体间存在不同的微信使用沟,包括接入沟和使用沟两个维度。如前所述,数字鸿沟可以细化为接入沟和使用沟两个维度,接入沟侧重不同群体接入互联网(或其他信息通讯技术)的难易程度差距。而这一因素是导致不同群体对信息接收和利用差距的直接原因。实际调研结果如表1所示,在接入沟的维度上,农村居民群体的微信接入率最低,大学生群体的接入率最高。在使用沟的维度上,三个群体表现为城镇居民群体使用频率最高、使用时长最长和好友数量最多。大学生的各个指标仅次于城镇居民群体,农村居民群体的上述指标均为最低;在使用目的上,三个群体在联系亲朋好友的选项中均显著高于其他选项,但在获取知识和娱乐消遣的选项中,大学生群体的占比最高;在了解时政的选项中,城镇居民群体的占比最高。在使用功能上,三个群体对微信的聊天功能使用占比都较高,大学生群体订阅公众号功能的占比最高,而城镇居民群体朋友圈分享功能最高。因此,假设一得到证实。

假设二,大学生群体在朋友圈转发新闻和分享知识选项中高于其他两个群体。如表2所示,在三个群体是否在朋友圈中展示的选项中,农村居民群体的活跃度最低,大学生群体的活跃度最高;在朋友圈中发表自拍等反映生活状态大学生群体的活跃度最高,农村居民群体最低;在转发新闻和分享知识选项中,城镇居民群体最高,大学生群体最低。因此,假设二不成立。

假设三,在公众订阅号的关注度上,大学生群体对教育文化类公众号关注度高于其他两个群体。如表2所示,在从不关注公众号的选项中,农村居民群体的占比最高,大学生群体的占比最低;在关注类型上,大学生群体对媒体类公众号和政府职能机构官方账号关注度最高,城镇居民群体对明星或商业型公共账号关注最高;在公众号关注动机的维度上,在获取新闻资讯的选项中,城镇居民群体的占比最高;在获取知识选项中,大学生群体最高;在商家打折和娱乐八卦选项中,农村居民群体最高;在公众号的关注数量选项上,整体上表现为城镇居民群体关注公众号数量最多,农村居民群体关注公众号数量最少。因此,假设三成立。

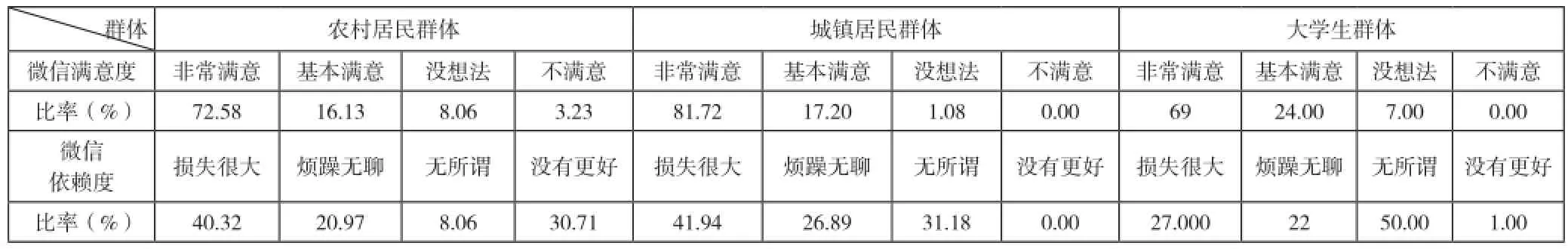

在对微信的满意依赖度上,通过表3可知,城镇居民群体对微信的满意程度最高,所以对微信的依赖程度也最高,大学生群体其次,农村居民群体的满意度和依赖度均为最低。说明微信使用活跃度越高,满意程度和依赖程度也越高。

五、讨论与结论

(一)研究结论

通过对三个样本群体的对比研究发现,不同群体在微信使用上存在着“使用沟”:第一,农村居民群体对微信的接入率远低于城镇居民群体和大学生群体。第二,城镇居民群体和大学生群体能更好地利用微信的信息平台来获取信息资源。第三,微信的使用活跃度与满意依赖度呈正比。

这一发现的理论意义使得我们能够重视不同群体对新媒体的接入和运用差距,然后采取相应措施消弭不同群体间对新媒体的使用和运用能力。

表2 朋友圈展示内容以及公众账号使用情况表

表3 微信满意度与依赖度调查表

(二)微信使用沟的消弭建议

数字鸿沟是伴随着数字技术产生的一种社会不平等现象,而技术本身并不能作弥合数字鸿沟的有效手段,笔者从政府政策、社群关系、微信产品、用户自身四个角度提出了微信使用沟的消弭建议。

首先,政府政策角度的消弭建议。由于微信主要是在智能手机的平台上接入使用,在调研中发现,农村居民群体中未使用智能机是导致微信接入差异的重要原因。因此,降低智能机价格、提升智能机在农村中的普及率是消弭微信接入沟的重要手段。因此,政府可出台相关政策,对购买智能机的用户给予一定经济补贴,以此鼓励农村居民群体购买智能机。

其次,基于社群关系的消弭建议。人是社交的动物,使用微信的数量越大,被影响使用微信的群体也越大,并且往往社交范围越广,人际交流越活跃,获得知识的过程也越快。故在农村居民群体的接入弥合上,使用微信的群体可以通过人际交往来有效扩散。措施如下,第一,可在亲朋好友间扩散,已使用微信的用户,可向其亲朋好友介绍微信的功能和使用方法,帮其注册、使用微信。第二,可通过商家进行有效扩散。一些开有实体店铺的商家,可通过扫描微信二维码,相应推出一些优惠活动,吸引民众参与,助推微信的扩散。第三,可组织当地大学得大学生在假期或周末成立公益组织,下乡在集市或一些人群流量比较大的地点,设立站点,通过面对面的人际交流来宣传微信的功能和使用,进而推动农村民众对微信的接入和使用。

再次,基于微信产品角度的消弭建议。使用与满足理论认为受众对媒介的接触和使用是基于自身的社会与心理因素之上主动选择媒介进行媒介接触的过程,这次对媒介接触与使用的满足度将影响下一次的媒介接触行为。对新兴媒介的研究发现,新媒体能分别带来媒介使用过程中的功能性体验满足、媒介内容满足和社会交往带来的满足。[4]基于以上理论,第一,微信运营商可通过后台技术对不同用户适时、适量针对性地推送一些内容,提升用户的内容使用满足度;第二,微信运营商可通过与第三方平台的合作融合更多的功能,如在交通出行、水电煤支付、购物饮食、娱乐休闲等功能上,通过技术不断升级加大与第三方平台的合作力度,从吃穿住行各个方面提升用户的生活便捷性,以提高用户对其功能体验的满足依赖度;第三,在维护、扩展社交半径的基础上,微信在涉及陌生人社交的功能上,要通过技术升级,更多地注意保护用户的隐私,免其因信息泄露,给用户造成不便。

最后,基于用户角度的消弭建议,信息社会、个体应该使自己具有不断学习的意识和能力,勇于尝试、接受社会新生事物。具体对微信的使用而言,第一,用户要意识到微信目前已经构成了一个全媒体平台,已是移动互联网时代一个重要的平台入口,其融合了即时通讯、社交平台、娱乐休闲、信息资讯、教育知识、商业促销、网络支付等功能,要学会充分利用其给用户带来的便利,提升用户的接入意愿;第二,要提高自己在海量信息中辨识、分析和批判有效信息的能力,尤其是对虚假信息的辨识能力,要注意查看初始信息源等,对一些未经核实的信息不要随意转发。

综上所述,在微信的使用上,不同群体间存在着不同程度的“使用沟”,为消弭这种由于技术使用差距带来的社会不公平,需要社会各个方面共同努力。

参考文献:

[1] 韦路,李贞芳.新旧媒体知识沟效果之比较研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009,39(2):56-65.

[2] 邵培仁,张健康.关于跨越中国数字鸿沟的思考与对策[J].浙江大学学报,2003(1):128.

[3] 韩晓宁,王军,张晗.内容依赖:作为媒体的微信使用与满足研究[J].国际新闻界,2014(4):84.

[4] 金兼斌.数字鸿沟的概念辨析[J].新闻与传播研究,2003 (1):75-79.

中图分类号:G206

文献标志码:A

文章编号:1674-8883(2016)10-0308-03

作者简介:庄婷(1988—),女,山东临沂人,硕士研究生,主要从事网络传播的研究工作。

通讯作者:陈瑞群,女,副教授,硕士研究生导师,主要从事网络传媒,媒介生态环境研究工作。