赣东北徽语浮梁三地话的“儿尾”和“儿化”

2016-07-15付欣晴胡松柏

付欣晴 胡松柏

(南昌大学客赣方言与语言应用研究中心,江西南昌,330031)

汉语方言研究

赣东北徽语浮梁三地话的“儿尾”和“儿化”

付欣晴 胡松柏

(南昌大学客赣方言与语言应用研究中心,江西南昌,330031)

内容摘要:“儿尾”和“儿化”是词根“儿”在语法化过程中的不同阶段,赣东北浮梁县的经公桥、鹅湖和旧城三地虽属徽语,但在这一语言现象上,却表现出既不同于其他徽语点,也有异于其他方言的特点。本文从语音形式和语义分工两个角度分析了三地话“儿尾”和“儿化”的特点,并探究了其形成原因。

关键词:徽语;“儿尾”;“儿化”

浮梁县地处江西省东北部,东邻婺源县、安徽省休宁县,西毗鄱阳县,南接乐平市和景德镇昌江区,北连安徽省祁门县和东至县,属徽语祁德片。本文所称三地话指浮梁县的经公桥、鹅湖、旧城三个地方的话。

“儿”在汉语方言中有三种语法地位:词根语素、词缀语素、不自由语素。从词根到词缀再到失去独立地位,这一语法化过程中“儿”的语音特征也在不断地弱化。词根“儿”具有独立的音节,固定的声调;因语义虚化演变为词缀后,仍自成音节但声调弱化成轻声,即“儿尾”;之后“儿尾”进一步弱化并与前一音节韵母合音而成“儿化韵”。

本文主要探讨浮梁县三地话中“儿尾”和“儿化”的语音形式和分布特点。徽语中普遍有“儿尾”和“儿化”并存现象,但赣东北浮梁县的经公桥、鹅湖和旧城三地话虽属徽语,可其“儿尾”及“儿化”不论语音形式还是演变规律都显示出既不同于其他徽语点,也有异于其他方言的特点。

一、浮梁三地话“儿尾”和“儿化”的语音形式

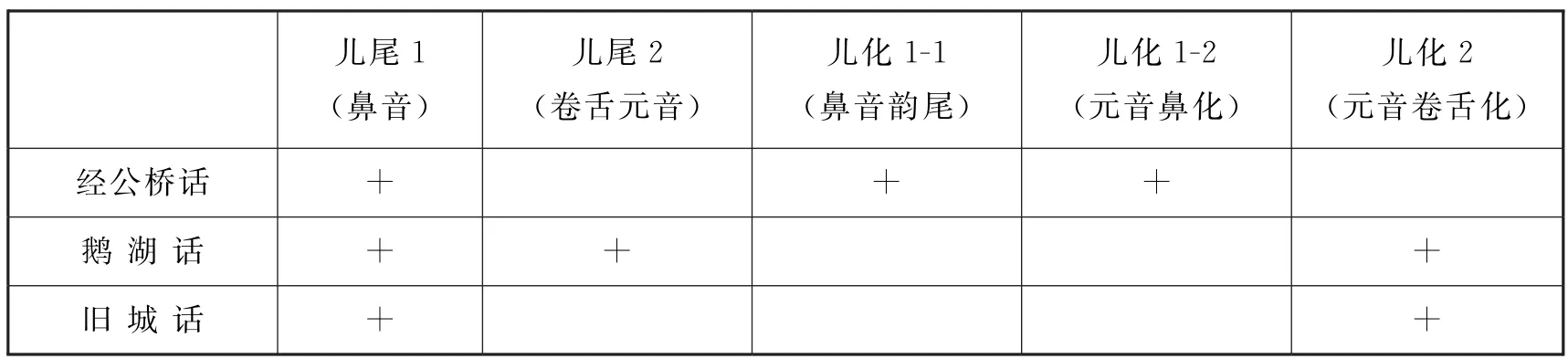

1.1 赣东北浮梁三地话中“儿尾”和“儿化”大致有以下几种类型:

儿尾1①为称说简便,本文把不同类型的“儿尾”及“儿化”分别用“儿尾(儿化)+阿拉伯数字”标示。:“儿”自成音节,读为鼻音,如湘湖话“兔儿t‘əu35ni0”。

儿尾2:“儿”自成音节,读为卷舌元音,如鹅湖话“瞎儿xuoʔ213ər0瞎子”。

儿化1-1②为与“儿尾”的语音形式对应,把鼻音类儿化韵分成两小类。:“儿”与前音节融合,读成鼻音韵尾,如经公桥话“戒指儿kʌ24ʨin42”。

儿化1-2:“儿”与前音节融合,主要元音鼻化,如经公桥话“眼珠儿ŋu42ʨy22眼睛”。

儿化2:“儿”与前音节融合,主要元音卷舌化,如旧城话“雹子儿pau33ʦər31”。

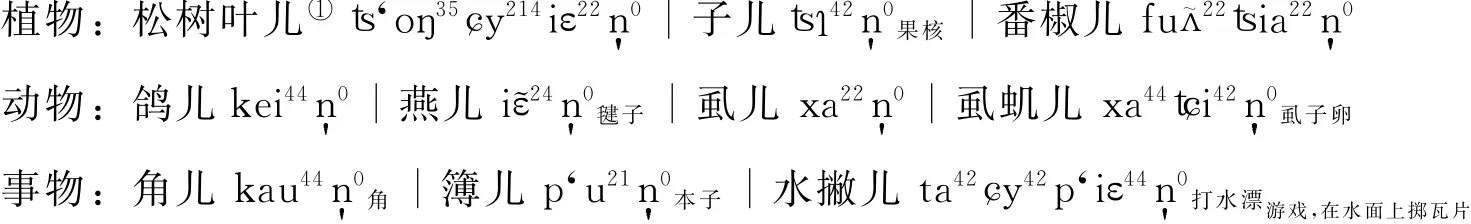

1.2 三地话“儿尾”和“儿化”的具体语音类型见表1:

表1 浮梁三地话“儿尾”和“儿化韵”语音形式对照表

从表1可知,赣东北浮梁县三地话中“儿尾”和“儿化”都包括两种语音类型,鼻音和卷舌元音,而且这两种类型(实际为五种语音形式)在浮梁三地话中的分布并不平衡。“儿尾”中的“鼻音儿尾”三地话中都有分布,鹅湖话还有读为卷舌元音的“儿尾2”;“儿化1-1”和“儿化1-2”属于同一类型——鼻音儿化式,主要分布于经公桥话中,鹅湖话和旧城话为另一类——元音卷舌式儿化。

1.2.1 经公桥话中的“儿尾”和“儿化”都读鼻音。其中“儿尾”音为[n0],自成音节,轻声,前一音节的声、韵、调都不发生变化,如“叶儿iɛ22n0”。“儿化韵”有两种语音形式,鼻音韵尾式和元音鼻化式,前者如“水窟儿ɕy42k‘uen22水坑”,后者如“事儿xã214活儿”。

该地“儿尾”与“儿化”的语音条件没有明确的分工,有时它们可以出现在相同的语音条件下,如“打水撇儿游戏,在水面上掷瓦片ta42ɕy42p‘iɛ44n0”、“麻雀儿斑雀斑muʌ35ʦ‘iɛn44pu22”、“鳖儿pi44”,韵母“iɛ”同时存在鼻音儿尾、鼻音韵尾儿化和元音鼻化儿化三种情况。

王洪君(1999)提出,汉语“儿化”的合音应该经历了:两个音节——一个半音节(儿轻声弱化)——单音节阶段一(儿特征扩展到前字韵尾)——单音节阶段二(儿特征扩展到前字韵腹)[1]。从经公桥话中的“儿尾”和“儿化”出现的语音条件看,并没有明显的分化特征,而且根据我们调查,词汇中“儿尾”的出现频率比“儿化”还要高,可见,经公桥话仍处于“儿尾”向“儿化”的过渡阶段。

1.2.2 鹅湖话和旧城话中的“儿尾”及“儿化”与经公桥话差异较大。

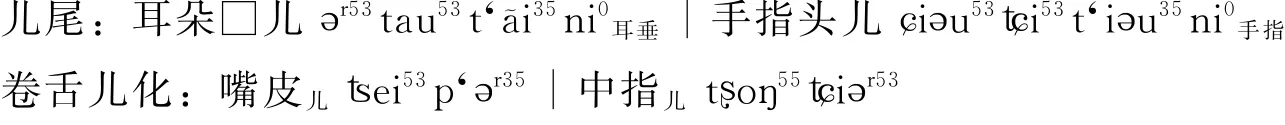

第一,两地话中都有鼻音儿尾“[ni0]”,它既可以出现在鼻音尾韵音节后,也可以与非鼻音尾韵音节组合。例如(以鹅湖话为例):

第二,鹅湖话中还有卷舌元音儿尾[ər0]。但分布并不广,也不具有能产性。只见于“瞎儿xuoʔ213ər0瞎子、哑儿ŋo53ər0哑巴”这两个词中。

像鹅湖话这样,鼻音儿尾和卷舌元音儿尾共存于同一方言中,在其他方言中尚未见有报告。

第三,卷舌儿化音是指“儿[ər]/[ar]”与前音节合音,使前音节带上卷舌韵尾。鹅湖和旧城话中有不少语素不能单说,必须儿化才能成词使用。有意思的是,对于这些儿化韵字,当地人已经鉴别不出本音与儿化音的区别,往往把儿化韵当成本音,所以很多字在方言中只有儿化的读法,这些儿化韵已经成为该方言韵母系统中的一部分。

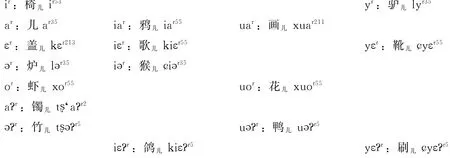

鹅湖话中的卷舌儿化韵共有17个,分别是:

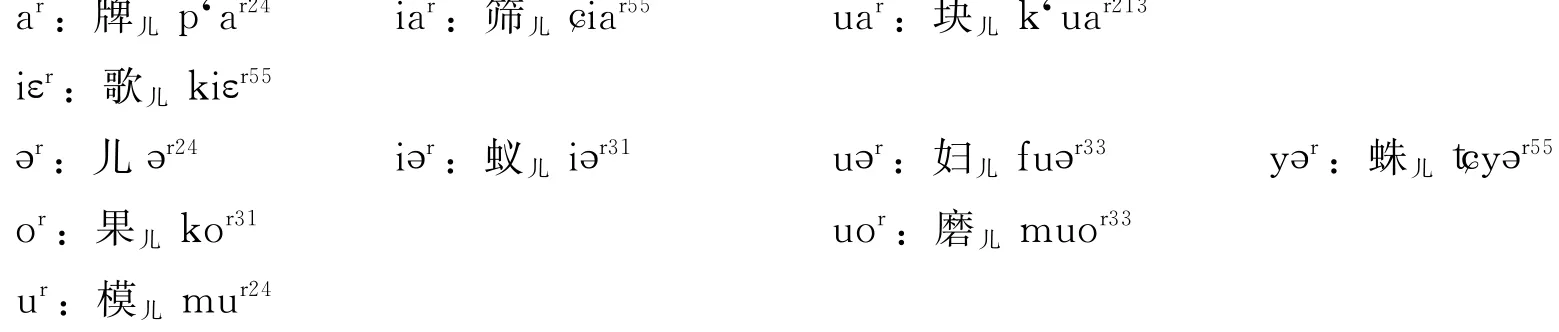

旧城话中共有11个儿化韵母:

第四,方清明(2005)认为,鹅湖话中的两类“儿”音泾渭分明,如果前一音节为鼻音韵母(包括鼻化韵),则往往读为鼻音儿尾,否则读为卷舌儿化[2]。可是我们发现鹅湖话能够卷舌儿化的音节一般是非鼻音韵母,但是能与鼻音儿尾组合的不一定非是鼻音韵母,也可以是非鼻音韵母,如单元音韵母“袋儿[t‘ɛ21ni0]”、“奶儿[na35ni0]”;复元音韵母如“子鸡嬷儿[ʦɿ53ʨi55muo35ni0]”、“鸟儿[tia53ni0]”。

第五,鹅湖话部分词中“儿尾”与“卷舌儿化”两种语音形式共现。例如:

如前所述,对于卷舌儿化韵,当地人已经分辨不出这其实不是本音,他们把儿化韵当成本音对待,而单字“豆”和“遮”因常读卷舌儿化韵,后面带上儿尾[ni0]也就不足为奇。

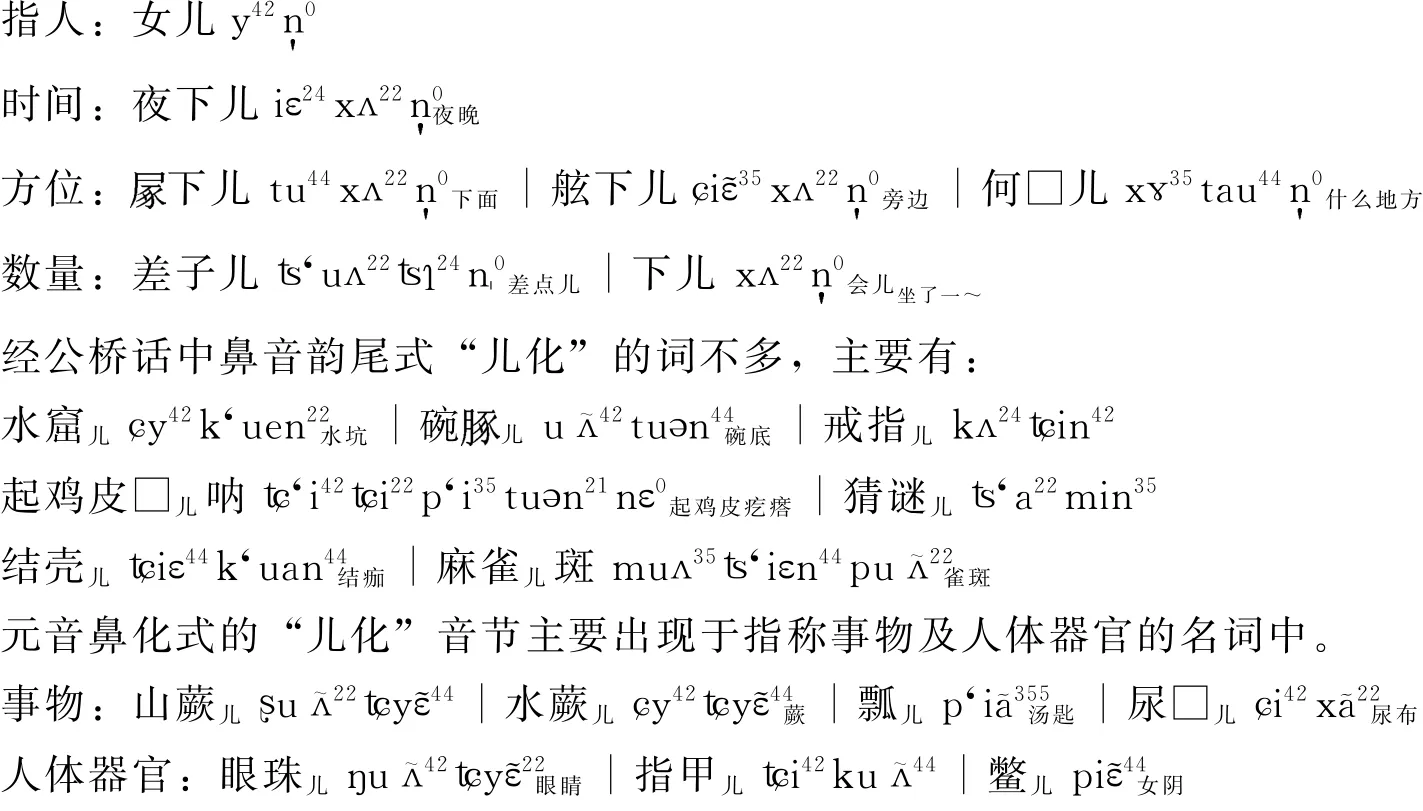

二、浮梁三地话“儿尾”和“儿化”的词汇分布

2.1 经公桥话带“儿尾[n0]”的词,既有用来指称物(植物、动物、事物)的,指人的,也有表示时间或方位的,举例如下。

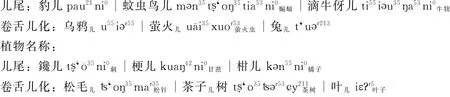

2.2 鹅湖和旧城两地话中“鼻音儿尾”和“卷舌儿化”不论语音组合条件还是语义分工都并不明确,它们都可以用来指称动、植物及各类物品名、指称人及人体器官等。例如:

动物名称:

一般事物名称:

人体器官:

2.3 从词汇分布来看,浮梁三地话的“儿尾”和“儿化”可以出现在各类名词中,不论是指人的称谓语还是指物的一般性名词,它们并没有明确的语义分工。

三、浮梁三地话“儿尾”及“儿化”的特点及原因分析

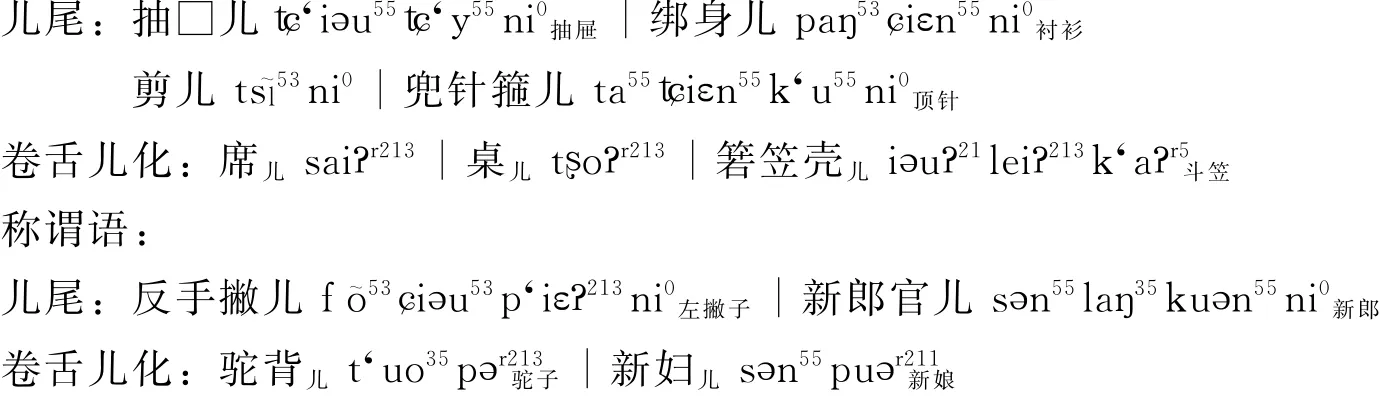

3.1 正如前文所述,“儿化韵”与词缀“儿尾”、词根“儿”之间应该有语音上的渊源关系。为了更清楚地描述浮梁县三地话“儿”的语音演变过程,表2列出三地话不同性质“儿”的具体语音形式。

表2 三地话不同性质“儿”的具体语音形式

经公桥话词根“儿[a35]”,平舌元音自成音节;“儿尾”读为鼻音,与词根的语音相异,“儿化韵”是在“儿尾(鼻音)”的基础上发展演变的,即[n0]以鼻音韵尾的形式附到前一音节的末尾,而且其鼻音韵尾还进一步向鼻化方向发展。

鹅湖话中的词根“儿”发为卷舌元音,“儿尾”有两种形式,其中卷舌元音式仅见于有限的几个词语,其他绝大部分都是鼻音式,可“儿化韵”却只有元音卷舌式。

旧城话中的词根“儿”发为卷舌元音,“儿化”是也卷舌元音类式,但“儿尾”却是鼻音音节。

也就是说,从浮梁三地话三类性质“儿”的语音形式看,其内在的语音联系并不清晰。

3.2 浮梁三地话都属徽语祁德片,可是就“儿尾”和“儿化”的语音形式及分布看,与其他徽语有着或大或小的区别。

赵日新(1999)指出,徽语的儿化音变主要有以下几种形式:“儿”自成音节跟在前一音节的后面;儿化使前一音节带上[-n]尾,并使前一音节的主要元音变成长元音;前一音节加上[-n]尾,其中有的还引起前一音节韵母的变化;儿化使前一音节的主要元音变成鼻化元音[3]。他同时指出,这四种形式完全可以看成是儿化音变在徽语中的四个发展阶段。当然,其所指第一阶段中的“儿”因还未与前音节合音,实质上为“儿尾”。

3.2.1 经公桥话中“儿尾”到“儿化韵”的三种语音形式,正反映了徽语“儿化”发展的三个阶段:独立音节——“儿”的语音特征扩展到前音节的韵尾(鼻音韵尾式)——“儿”的语音特征扩展到前音节的韵腹(元音鼻化式)。

一般认为,“儿”从音节独立到与前音节合音(儿化韵)不仅仅是一个语音的虚化现象,它与“儿”语义的泛化及虚化直接相关。从经公桥话看,“儿”尾表小称的语义比较明显,或者具体指称“动物的幼崽”(比如“牛伢儿”指“牛的幼崽”),或者指称“形体较小”的动物、植物(比如“叶儿、鸽儿、兔儿”等);读为鼻音韵尾及鼻化元音式的儿化韵词,则多是用来指称“无生命体物名词”,甚至只是名词的标记。这些都印证了经公桥话中“儿化”语音的发展规律。

值得一提的是,有部分语义虚化程度较高、表示时间及方位的抽象名词中也出现了“儿缀”,如“夜下儿、下儿、舷下儿”等,不过可以发现,这些词中都含有同一个语素——“下儿”,而语素“下儿”在经公桥话中也指时间的短量,也就是说它其实仍是小称表达式,这与当地话中用“儿尾”来表示其他名词小称的理据是一致的。

3.2.2 鹅湖话的卷舌儿化韵显然发展于词根“儿”和“儿尾2”,不同于其他徽语;不过,它也还有徽语的特色“儿尾1”。

3.2.3 旧城话中,“儿”自成音节充当“儿尾”时与其他徽语话一样读成鼻音音节,但与前音节合音发生的儿化音变却是“卷舌儿化”,而不是“鼻音儿化”,似乎很奇怪。不过,表2可见其词根“儿”发的是卷舌元音,所以“儿化韵”读为元音卷舌式也是有源可查的。只不过它的发展轨迹并没有遵循“儿——儿尾——儿化韵”的进程。

总之,与其他徽语点相比,浮梁县三地话从词根“儿”到“儿化韵”的发展轨迹有独特的特点。

3.3 钱曾怡(1995)指出,元音卷舌式“儿化”主要分布于官话区[4]。浮梁县的鹅湖和旧城虽属徽语,其“儿”却也带有卷舌元音的特点,从而相异于经公桥话,原因是什么?

经公桥、鹅湖、旧城三地行政区划都归属浮梁县,但“儿化”类型却呈现出如此的多样及复杂性,这与其所处地理位置、方言形成历史以及与周边多方言长期接触都有密切的关系。

浮梁县位于江西省东北边陲,既与安徽祁门县、休宁县、东至县等徽语区辖域相邻,也与鄱阳县、乐平县和景德镇市等赣语区相共。

经公桥地处浮梁县域北部,与上述安徽三县相邻;从移民史看,也是以祁门、歙县、休宁三县籍的徽语区籍移民村为主。刘丽丽(2008)[5]、陈瑶(2011)[6]、钱虹(2013)[7]分别指出安徽休宁(溪口)话、祁门话、东至(龙泉)话中的儿化音变主要表现为鼻音韵尾或鼻化韵,经公桥话的鼻音儿化形式,与其地处县域北部且居民多源自于徽语地区直接相关。

鹅湖处于东部,与安徽祁门县和江西婺源县相邻,居民以婺源籍移民村为主,也杂以较多数量的赣语区籍移民村;旧城处于南部,距离赣语区很近,多为江西鄱阳、乐平等县籍的赣语区籍移民村。前文已述,除经公桥外其他两地的“儿化韵”都相异于徽语。根据胡松柏(2009),江西鄱阳县“儿”单字发音为“[ər]”[8],鹅湖、旧城也如此,应该是受赣语影响。但是鄱阳、乐平县和景德镇三县市都没有“儿化”现象,更没有“卷舌儿化韵”,所以鹅湖话和旧城话中的鼻音式儿尾没有演变为鼻音儿化,而是卷舌儿化,应该是另有缘由。

胡松柏(2009)也指出,赣东北地区是一个多方言聚杂之地,除了徽语和赣语外,官话等其他方言也都有分布。这些方言长期共处,相互之间密切的接触、交融,由此产生的语言影响纷繁多姿,而本主要分布于官话区的“卷舌儿化”在浮梁徽语中也存在的原因应该也是其表现之一。当然,浮梁三地话虽同属徽语,共处于同一行政县,但“儿尾”及“儿化”类型如此多样复杂,也应与此有关。

∗本文系国家社会科学基金项目“语言地理学视角下江西徽语现状及历史演变调查研究”【10BYY021】的阶段性成果。

注释:

[1]王洪君:《汉语非线性音系学——汉语的音系格局与单音字》,北京:北京大学出版社,1999年,第201~208页。

[2]方清明:《浮梁县鹅湖话的卷舌儿化和鼻音儿尾》,《上饶师范学院学报》2005年第4期。

[3]赵日新:《徽语的小称音变和儿化音变》,《方言》1999年第2期。

[4]钱曾怡:《论儿化》,《中国语言学报》1995年第5期。

[5]刘丽丽:《安徽休宁县溪口方言的儿化现象》,《牡丹江大学学报》2008年第8期。

[6]陈瑶:《徽语祁门方言中的名词后缀“-n”和“la0”》,《东方语言学》2011年第十辑。

[7]钱虹:《论安徽东至县泉方言的语音特点和性质归属》,《语言科学》2013年第5期。

[8]胡松柏:《赣东北方言调查研究》,南昌:江西人民出版社,2009年,第88页。