从元代室宇赋看元代士人精神型态

2016-07-15武怀军

武怀军

(深圳职业技术学院,广东深圳,518055)

从元代室宇赋看元代士人精神型态

武怀军

(深圳职业技术学院,广东深圳,518055)

内容摘要:元代是室宇赋创作的高潮,作品存量相对较多。元代室宇赋创作繁荣的原因有二,一为宋代时代精神的传承与影响,二为元代士人的现实处境——仕途蹉跎,相当一部分人选择了结庐隐居。室宇赋涉及的一般是私人空间,便于寄托赋者的个人情志,成为元代士人精神世界的一扇窗户。元代室宇赋思想倾向比较复杂,有儒、道、佛、文人情怀、隐居(儒隐和道隐)等。从元代室宇赋中,约略可以见出元代士人的精神型态,这个型态特点有三:一是相对内敛,缺乏政治进取精神;二是兼收并蓄,多元杂糅;三是儒学在政治权力庇护以外重新寻找价值与尊严。

关键词:元代文学;室宇赋;士人;精神型态

室宇赋的类目名称来自《历代赋汇》,该类目是与作为政治活动中心的宫殿赋相对而言的,同样是写建筑,宫殿赋关注的重点是公共空间,而室宇赋关注的是私人空间,多以室、屋、堂、楼、亭、台、阁、轩、斋、庵、居、馆、舍、园、观、厅、巢、窝、院、庭、庄、厅、林等作为描写对象。此类赋作与宫殿赋的旨趣大相径庭,宫殿赋一般借描写宫殿寄托赋家的政治抱负、政治愿望与现实目的;而室宇赋通过在私人空间里发挥,较多地表达了文人们内心的情志。所以,关注元代室宇赋的创作情况,就能打开元代文人精神世界的一扇窗户,一窥元代士人的精神型态。目前已经有学者就室宇赋进行了研究,打下了一定的研究基础,可惜已有的成果多为片段或局部研究,对元代室宇赋缺乏总体的把握和深入精神层面的分析。本文拟对元代室宇赋的总体特征进行梳理和总结,并借此对元代士人的精神型态作一个总体的把握,庶几有补于相关研究。

一、元代室宇赋的创作概况

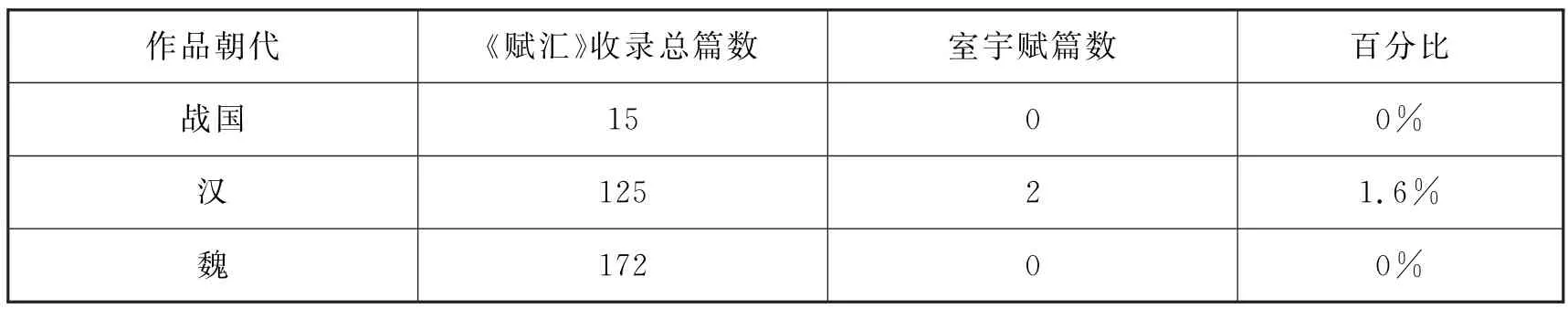

《赋汇》在室宇的类目下,收录了晋代以来的室宇赋193篇,各朝代具体篇数统计如下表:

续表

在辞赋总数很少的朝代,各类目的赋作数量占比往往具有一定的偶然性,为了数据的可靠性,现剔除辞赋总篇数在20篇以下的小样本朝代,得到下表:

从表中可以看到,室宇赋的创作在宋代以前比较冷清,少有问津。从宋代开始,室宇赋数量有了大幅度的增长,元代的室宇赋在同时代辞赋总量中占比几乎是宋代的2倍,在辞赋总量差不多是宋代一半的情况下,室宇赋的总量超过宋代室宇赋的总量。明代这一比例又呈现下降的趋势,但与宋代以前相比,室宇赋的占比仍然处于高位[1]。可见,宋代开启了室宇赋的创作的大门,而元代则是室宇赋创作的鼎盛期,明代则承元代余绪,创作仍然活跃。

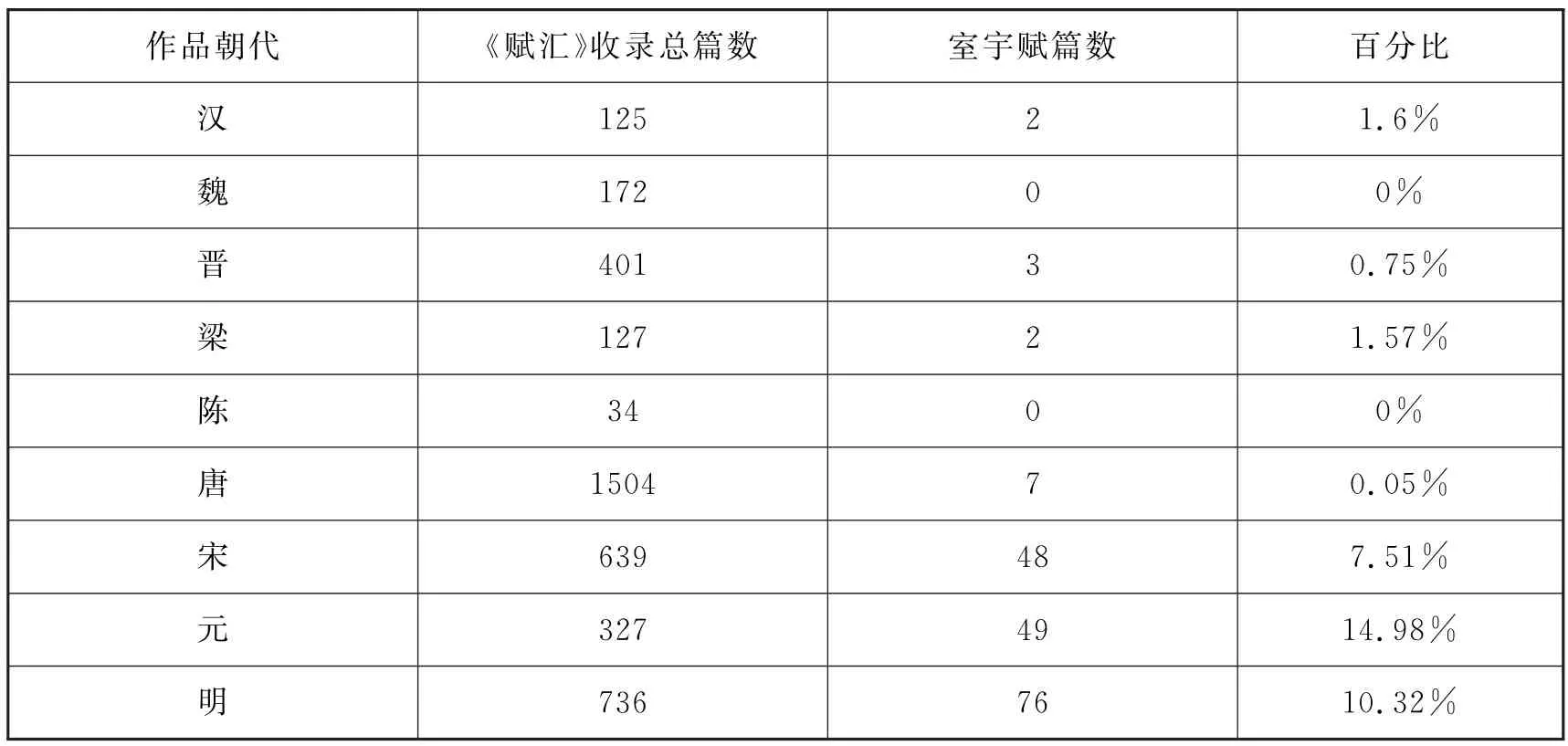

《赋汇》所收元代49篇室宇赋涉及作者21人,大致情况如下表:

其中,元好问今人习惯上归入金代,涂几主要活动于明初,剩下的19人作有室宇赋46篇,其中有9人生于长江以南地区,作有室宇赋30篇。即在元代室宇赋创作中,江南赋家是创作的主力。从时间分布上看,元代室宇赋的创作主要集中在元代早期和中期,晚期作品相对较少。

二、元代室宇赋创作相对繁盛的原因探析

元代室宇赋创作的盛况不是突然出现的,它是在肇始于宋代的创作趋势的进一步发展。所以在探究元代室宇赋创作兴盛的原因时需要注意两方面的情况,一是室宇赋创作在宋代兴起的基础性原因,二是室宇赋创作相比于宋代在元代形成小高潮的增量性原因。

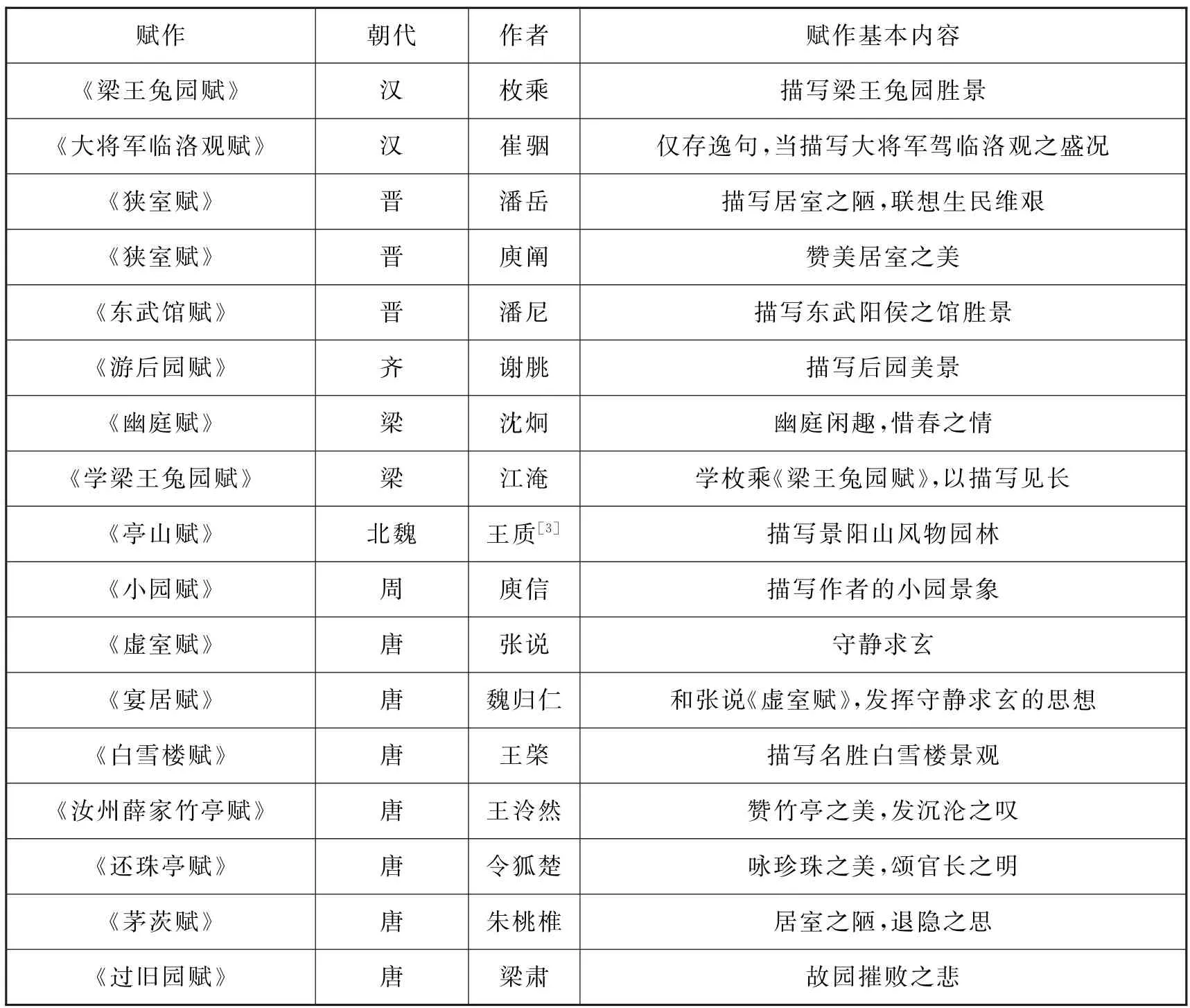

首先来看室宇赋兴起于宋代的原因。《赋汇》所收宋代以前的室宇赋屈指可数,现列举如下表:

通过上表,可以看出,宋代以前的室宇赋在数量上要少得多。在创作特点上,有两点值得注意。一是有些赋作还带有宫殿赋的特征,如枚乘、崔骃等人的赋作,唐代令狐楚的《还珠亭赋》中的颂美,也与宫殿赋类似。二是这些赋多以描写见长,较少个人情志的表达。作者往往把所有的注意力集中在所描写的对象的外在特征上,以细致地描摹外在对象的各种细节作为赋作的基本内容,个人在此过程中的体验、沉思、联想则较少表达。在上述赋作中,具有一定情志体验的有潘岳的《狭室赋》、沈炯的《幽庭赋》、张说的《虚室赋》、魏归仁的《宴居赋》(从严格意义上说,此赋不是室宇赋)、王泠然的《汝州薛家竹亭赋》、朱桃椎《茅茨赋》和梁肃的《过旧园赋》。这些带有个人情志体验的室宇赋,其重点仍在于对外在空间的描写,个人内在沉思和体验则是次要的,有时只是顺带一提,难以成为赋作必然的、有机的构成要素。

宋代及宋代以后室宇赋的情况则有较大的不同,试比较谢朓的《游后园赋》与晏殊的《中园赋》。谢朓《游后园赋》全文如下:

积芳兮选木,幽兰兮翠竹。上芜芜兮荫景,下田田兮被谷。左蕙畹兮弥望,右芝原兮写目。山霞起而削成,水积明以经复。于是敞风闺之蔼蔼,耸云馆之迢迢。周步檐以升降,对玉堂之泬寥。追夏德之方暮,望秋清之始飙。藉宴私而游衍,时寤语而逍遥。尔乃日栖榆柳,霞照夕阳。孤蝉以散,去鸟成行。惠气湛兮帷殿肃,清阴起兮馆池凉。陈象设兮佩玉瑱,纷兰藉兮咀桂浆。仰微尘兮美无度,奉英轨兮式如璋。藉高文兮清谭,预含毫兮握芳。则观海兮为富,乃游圣兮知方。

此赋全文写景,赋中写到了人物的活动,但仅限于动作和外表,难以测度人物的精神世界。

晏殊的《中园赋》比较长,现撷取较有代表性的段落以窥其全貌:

在昔公仪,身居鼎轴。念家食之凭厚,斥芳蔬之荐蔌。粤有仲子,坚辞廪禄。率齐体于中野,灌百畦而是足。惟二哲之高矩,蔼千龄之信牍。虽显晦之非偶,谅谟猷而可复。岂不以崇高宅乎富贵,声教移乎风俗。四民谨旧德之业,百乘鄙盗臣之畜。义利贵于交战,矛盾蚩兮并鬻。……尔乃杏坛蒙金,蹊桃衒碧。李杂红缥,柰分丹白。梨夸大谷之种,梅骋含章之饰。乌勃旁挺,来禽外植。樱胡品糅而形别,棠棣名同而实析。……兹所谓祛鲁相之介节,略於陵之独行。却园夫之利兮取彼闲适,荷王国之宠兮遂夫游泳。禽托薮以思骛,兽安林而获骋。徜徉乎大小之隐,放旷乎遭随之命。庶乐育于嘉运,契哲人之养正。

此赋开篇即为叙事,中间为描写,最后为赋者的个人情志体验。描写部分约占全赋三分之一的篇幅,另外三分之二的篇幅无论是叙事还是赋者的情志体验,都透露出赋者精神世界的消息,与《游后园赋》几近客观的描写有很大的不同。

以上两篇赋的区别,不是个案,它代表了唐以前室宇赋与宋元明室宇赋的一般性的差异。产生这种差异的原因在于赋家们的不断变化的精神需求。

一般情况下,创作主体是创作活动中最活跃的因素,它在审美对象的刺激、激发下,开始创作活动。在创作过程中,创作主体的注意力并不总是集中于审美对象上,有可能从审美对象上移开,进入一种内省的状态。这种内省状态其实是创作主体把自己当作审美对象,对自身精神世界的一种观照。创作主体在多大程度上关注外在的审美对象,在多大程度上进行内省的精神观照,与不同的创作主体、创作体裁、创作情境都有关联,同时也与创作主体所处的时代相关。具体到室宇赋的创作,唐以前的赋家创作时对自身精神世界的观照较少,而宋以后的赋家创作时对自身精神世界的观照较多。这种差别很大程度上可以归因于时代精神的变化。

宋代时代精神的变化有两点值得注意,有学者已经作过相关的论述。如刘培的《两宋辞赋史》论道:“宋初士人普遍缺乏蹈厉之气,宋初的时代精神渐趋于沉潜内省。”这种精神影响于辞赋创作,则表现为“宋初赋家回避社会矛盾,关注自身遭际。宋初的文人们十分重视自己的内心体验,希求精神挣脱名利羁绊后的自由与闲适”[4]。北宋中期以后,受理学思潮的影响,赋作中反映内省体验的倾向进一步加强。当时有些理学家本身就是赋家,如周敦颐,有些则是受理学思想浸染较深的赋家。他们的赋中表现出玄默自处的倾向[5]。

宋初内省的时代精神与北宋中叶理学思潮重内省体验的倾向落实到辞赋创作上,室宇赋就成为寄托内省精神的重要载体之一。另一方面,室宇赋中的描写对象或大或小,或富丽堂皇,或简陋朴素,基本上是私人产业和私人空间,反映在赋作的精神世界中就成为私人空间,便于安放个体精神活动产生的独一无二的内在情志体验。

元代室宇赋绝对数量虽远远少于宋代,但是其相对数量与宋代相比还是有所增长。原因之一就是宋代形成的内省的时代精神借由理学在元代继续发挥着作用。理学在元代沿着宋代开创的路线走得更远。元代政权建立后,蒙古文化与中原文化既冲突又融合,蒙古贵族一方面对汉族的语言文字尤其是上古典籍存在着极大的认知障碍,另一方面又要利用这些典籍和思想来治理天下,所以,如何快速而有效地消除认知上的障碍,自然成为一个不可回避的问题。经典的通俗化就是此种情形下的选择之一。当时出现了一些用通俗语言解说经典的著作,如理学家吴澄的《经筵讲义·帝范君德》就有蒙语硬译文体的影响,摆脱了文言文的束缚,以口语化的形式进行表达。还有元代前期的理学大师许衡以白话文解说经典的《朱文公大学直说》等。总体上来说,元代士人“虽未像宋代理学家一样,建构一个新的儒学体系,但元代对儒学的发展仍然作出了自己的贡献,这就是将儒学即理学发展推到了一个通俗化和普及化的历史阶段。如果说宋代理学家重新对儒学体系的建构标志着儒学进入了一个新的发展时期,那么元代理学家对儒学的通俗化和普及化也标志着儒学的发展进入到新的历史阶段”[6]。

元代室宇赋增长的第二个原因是元代科举制度废立无常,汉族士人入仕后也较少受重用,士人中由于失意而结庐退隐者较多,创作了相当数量的室宇赋。科举制度在元代废举无常,废置的时间要多于施行的时间,而且有很多时候都是议而不举。根据《元史·太宗本纪》记载,元太宗九年开科举。而根据陶宗仪《南村辍耕录·科举》中的记载,太宗即位之后十年即戊戌年才开科取士。《元史·杨奂传》亦说戊戌年。据此有可能议行科举在太宗九年(1237),而真正施行是在太宗十年。这次开科举之后,遭到了很多人的非议,于是又中止了。到了仁宗延祐二年(1315),又重新开设科举。从延祐二年开始实行科举之法后,此后几乎是每三年一开科,少有间断。在施行了21年之后,科举制度又被中止。顺帝至元元年(1335),诏罢科举。这次中止了6年,到了至元六年,在翰林学士承旨巙巙建言下,第三次开科取士。据皇庆二年(1313)颁行的科场条例,考试对象分为两类,第一类是蒙古人和色目人,第二类是汉人和南人。蒙古人和色目人只试两场,一场为经问,一场为策论。汉人和南人试三场,第一场为明经,第二场为古赋诏诰,第三场为策论。一般来说,第一类的录取率要高于第二类。汉族士人即便通过科举进入仕途,往往只能担任副职,无缘于高级职位,南方汉人到北方做官,也往往会遭到歧视。

元代士人虽然不受重视,但是他们也没有沦落到平民的境地。钱穆指出:“元虽不贵士,然其时为士者之物业生活,则超出编户齐氓远甚。……故元代之士,上不在廊庙台省,下不在阎闾畋亩,而别自有其渊薮窟穴,可以藏身。”“元廷虽不用士,而士生活之宽裕优游,从容风雅,上不在天,下不在地,而自有山林江湖可安,歌咏觞宴可逃,彼辈心理上之不愿骤见有动乱,亦宜然矣。”[7]如元代早期的一些掌握地方武装力量的汉族世侯就喜欢养士,一些读书人因此得到了保护,著名的有东平严氏;元代后期在江南经济发达地区,也出现了富豪养士的现象,如昆山富豪顾瑛就兴建了玉山草堂,招徕文人,互相唱和,并编成《玉山名胜集》。就是说,失意的士人们生活不至困顿,没有失去创作的物质基础。就室宇赋来说,山林江湖间的歌咏觞宴,在物质条件和题材上极大地促进了创作。

三、元代室宇赋思想倾向分析

通过对元代室宇赋的分析,不难看出,元代室宇赋中所容纳的是元代赋家们的一个精神标本。在这个标本中,思想形态和价值取向丰富多彩,呈现出多元化的倾向。经过归纳,元代室宇赋的思想倾向主要有以下几类:儒家(含理学)、道家、文人趣味、隐逸、颂美、佛教、生活趣味,这些种类时有交叉,其中儒、道、隐三者相杂者不少。下面作一简要叙述。

以儒家思想为依托的赋作有十多篇,为数不少。危素的《三节堂赋》宣扬儒家的忠孝观念,陈樵的《八咏楼赋》则以治天下的儒家理念统摄全赋,他的《东阳县学晖映楼赋》反映的是儒家的教育思想,郝经的《冠军楼赋》中蕴含有儒家的德政思想,马祖常的《草亭赋》、陈樵的《胡氏铁心亭赋》、戴表元的《容容斋赋》、袁桷的《馀轩赋》等都体现出儒家的思想观念。此时理学思想在辞赋创作中仍有一席之地,陈栎的《风雩亭赋》就流露出“克己去私,复乎天理”的观念,刘诜的《咏归亭赋》中说“扫人欲于净尽,如天理之流行”,蒲道源的《雪轩赋》中提出“己私之尽克”,危素的《存存斋赋》以“契洙泗之心传”为追求目标。元代室宇赋中儒家倾向表现出以下几个特点,其一是理学仍占比较重的分量,理学在元代的流传仍然比较广泛,有些赋家同时也是理学家,出现这种情况也是顺理成章的事情。其二是儒家思想在这些赋中呈现多元化的状态,没有明确的主流意识。有谈治天下的,有谈教育的,有谈品行的,有谈忠孝的,有谈容忍的。其三,有些赋中虽然涉及了儒家思想,但却不单单只有儒家思想,往往是与道家甚至佛教的思想杂糅在一起的。陈栎的《黄山堂赋》、袁桷的《息斋赋》和《冬窝赋》就是儒道杂糅的作品,戴表元的《容容斋赋》则出现儒佛杂糅的情况。

与宫殿赋相比,室宇赋多为私人空间,且多在山林江湖之中,所以此类赋作更容易与道家思想相契合。元代室宇赋中就有一批体现道家思想的作品。袁桷的《椿堂赋》、《拟剡亭赋》、《榕轩赋》,刘因的《横翠楼赋》,戴表元的《静轩赋》和《寄安斋赋》,马祖常的《悠然阁赋》,任士林的《宾月堂赋》等都是契合道家思想的赋作。这些作品大都以齐物、处顺、荣辱、避世为主题进行阐发,大部分赋作对道家思想的阐发并不完整,仅仅是有感而发,并不具有思想演进的逻辑性或体系性。但是有一点是不容置疑的,即道家思想在元代室宇赋中的存在是大量而普遍的。

表达隐逸思想也是不少元代室宇赋的共同主题。一般情况下,隐逸和道家思想关系紧密,可归入道家类。这里之所以没有这样做,原因在于元代室宇赋的思想倾向上既有道隐,也有儒隐。所谓儒隐,就是以儒家思想为隐居之寄托,比如戴表元的《耕宽堂赋》,汪克宽的《三友堂赋》,蒲道源的《雪轩赋》,袁桷的《息斋赋》,陈樵的《蔗庵赋》等。人们通常认为儒家是进取的、入世的,但儒家也有出世的一面,即《论语》所讲的“用之则行,舍之则藏”[8],这里的儒隐即属于因客观条件限制,不能为世所用,转而隐居的情况。儒隐的具体内涵主要有两方面,一是修德,如陈樵的《蔗庵赋》所说:“求诸外未若求诸己也,安其身又未若修其身也。”二是成为道德榜样,仪范乡里,如戴表元的《耕宽堂赋》。这里关于士人穷达出处选择,比传统的表述更多一些积极的色彩。选择隐居等于离开仕途,在褪去了儒家思想的现实功利色彩之后,关于理想的执守没有仅仅局限于独善其身,而是通过独善其身达到影响乡里,改造社会的目的。道隐则以道家思想为隐居的寄托。此类赋作如任士林的《不碍云山堂赋》,袁桷的《九华台赋》、《馀闲斋赋》和《复庵赋》,戴表元的《缩轩赋》和《息斋赋》等。道家思想本来就是出世的,所以从隐退引申到道家追求无用、顺时守真的思想是自然而然的事情。

有些室宇赋表现出文人的风流情怀,如赵麟的《玉山草堂赋》,陈时中的《碧澜堂赋》,陈栎的《春先亭赋》,戴表元的《可竹轩赋》,虞集的《木斋赋》,陈樵的《月庭赋》等。这类赋作的精神世界更有个性,赋家没有将自己的精神世界比附于先贤,而是充分调动自己的感官,欣赏眼前美景,追忆历史遗韵,寄情于自然山水亭台之间,显得更为舒展一些。

由于交游的关系,一些赋作体现出佛教倾向,戴表元的《一大庵赋》就带有明显的佛教色彩,他的《容容斋赋》思想杂糅,仍然能看到佛教思想的痕迹。

颂美类的赋作在元代室宇赋中并不多见,仅有3篇,这类作品多为应酬之作,属于赋坛的一种正常现象,兹不多论。

四、元代室宇赋与元代士人精神型态

元代室宇赋中展现出的士人的精神是在具体的历史条件下逐渐积淀而成的,这些具体的历史条件既包括前代的文化遗产的影响,也包括现实的政治文化的条件。在多种因素共同作用下凝铸而成的士人精神具有鲜明的时代特征,下面试对元代室宇赋中体现出来的士人的精神型态作一简单分析。

第一,元代赋家们不仅通过室宇赋构建了一个私人的空间,也构建了一个丰富的精神空间,这个精神空间是元代士人精神状态的一个重要标本。这个标本中的元代士人精神基本处于一种内敛的状态,即缺乏外向型的政治进取精神,更多地表现为一种自然的、内向的沉思。

不可否认的是,自从实行科举制度以后,普通中国人读书就具有了非常明显的现实功利性,大部分读书人涌向了仕途,高者借以实现政治理想,低者博取俸禄以养家糊口。即读书本身成为积极入世的行为,具有很强的政治向心特征。此后,只要现实条件具备,读书人的精神状态就呈现出以政治为旨归的外向型态。当然,对于特定的个体而言,其精神状态是有阶段性差别的。一般来说,尚未进入政治生活或政治生活尚未定型的人其外向进取的精神就强些,政治生活定型或遭遇挫折者其精神型态就会相对内敛些,比较符合实际的总体情况应该是外向与内敛的交错状态。

元代室宇赋中赋家总体精神倾向所呈现的内敛型态,是元代士人总体精神状态的写照呢,还是由赋作题材类型而决定的必然现象?为了澄清这一问题,下面用与室宇赋题材相近而意义相对的宫殿赋来作分析。宫殿赋常常涉及政治活动中心,更易于感知士人具有政治关切的精神取向。元代宫殿赋数量仅次于唐代,《赋汇》收24篇,题材相对集中,其中有《明堂赋》2篇,《石渠阁赋》3篇,《凌烟阁赋》3篇,《金马门赋》4篇,《辟雍赋》4篇,《登瀛洲赋》3篇,《麒麟阁赋》、《宣文阁赋》、《泮宫赋》、《孔庙赋》、《大成殿赋》各1篇。这些赋作与唐代同类赋作的精神状态差异甚大,唐代同类赋作中充满着强烈的政治期望,如有的赋作题为《华清宫望幸赋》、《上阳宫望幸赋》等,而元代的宫殿赋中未见这样的赋作。通过进一步的深入分析,元代赋作所体现出的士人精神世界不仅与唐,而且与宋也有较大的差别。以《明堂赋》为例,该赋唐、宋、元都有人创作,是理想的对比素材。唐刘允济的《明堂赋》追溯典章,盛赞明堂之宏伟壮丽,其基本的感情基调是“工旅奔竞,人皆乐康”,作者的积极向上的感情与作为政治象征的明堂呈现高度契合的状态。任华、王的作品极称盛唐,不吝溢美之词。于沼的《明堂赋》感情基调与前几篇作品类似,而稍显理性一些。宋代范仲淹的《明堂赋》是一篇向皇帝建言的作品,赋中写道:“我国家凝粹百灵,荐馨三极。东升烟于岱首,西展琮于汾侧。未正天神之府,以让皇人之德。祖考来格,俟配天之仪;诸侯入朝,思助祭之职。岂上圣之谦,而愚臣之惑也。臣请考列辟之明术,塞处士之横议。约其制,复其位。俭不为其陋,奢不为其肆。斟酌乎三王,拟议乎简易。展宗祀之礼,正朝会之义。广明堂之妙道,极真人之能事。”赋作的主要内容是考述明堂之制,提请修建明堂。作者以政治参与者的身份向皇帝建言,提请修建明堂,其积极进取的意义不仅仅局限在内心或口头的赞美,而是付诸行动了。元代祝蕃和邵宪祖的《明堂赋》都采取主客问答的形式。祝赋评论了前代明堂制度,提出“方今圣天子袭世德,承天休。万国献图籍,四海酣歌讴。灵台严太史之测候,辟雍蔼多士之藏修。独明堂之未建,岂王度之靡周。盖礼乐兴于积德,正有待于皇上之黼黻皇猷也”。此赋的表述方式既不像唐人直抒胸臆,也不像宋人直接建言,而是采用虚拟的主客问答方式,带有隔空喊话,旁敲侧击的意味。这种表达方式是对自身边缘化的政治地位充分体认后的一种自觉选择。范仲淹《明堂赋》篇幅大,语气诚恳,内容富有建设性;祝赋则含有微弱的批评意味,内容上有建言的积极意味,形式上又有超脱事外的身份体认。邵宪祖的《明堂赋》序说:“明堂之设也,自黄帝至于三代,虽制异名殊,皆所以崇祭祀,朝诸侯,养老授朔也。降自后世,诸儒诵讲,此是彼非,竟不终作。惟汉武帝、唐武后有所崇创,而穷奢极侈,夸耀一时,先王之事无闻焉。故设为答问,极众人之所炫耀,折之以孔孟之辞。”赋作更像民间的学术讨论,考述明堂之制,从理论上揭示明堂的本来意义,看不出针对现实政治的进取意味,更像士人在自身精神世界里的一次遨游。《明堂赋》的对比情况基本上可以说明元代宫殿赋相对于唐、宋时期同类作品的主要特征,其他如《石渠阁赋》、《凌烟阁赋》、《金马门赋》、《辟雍赋》等作品,怀古复古气息浓厚,专事图形状物的风气时时可见,但是盛赞当代、富有政治进取性的作品却不多见。只有汪克宽的《宣文阁赋》盛赞当朝,是诸赋中较少见的例外。由此可见,元代室宇赋中反映出来的内敛的精神型态并非偶然,而是元代士人精神气质在赋作中的自然流露。

第二,元代室宇赋中的沉思表现出多元杂糅的情形,说明当时士人思想处于兼收并蓄的多元状态。这一点,当时的士人已经有所体认,袁桷《冬窝赋》中“糅众说之桎梏”一句,表达的就是这种心态与状态。

秦汉以后,儒与道成为士人精神实质的两个基本方面,这一点在元代也没有发生变化。儒学在元朝加入了理学的成分,使其思想层次变得更为丰富。

元蒙贵族在治国方略上重实用。早在蒙古国时期,凡是有利于南下,有利于加强统治的学说,都得到了蒙古贵族的扶持。在此情形下,儒学与其他学说同样得到扶持,相比于前代尊崇的地位,儒学地位实质被弱化了,意识形态领域无复一统天下的主流学说了。所以在元朝正式建立的时候,其意识形态就已经呈现出多元杂糅的状态,后来时废时行的科举制度不仅没有改善这种状况,而且在一定程度上进一步动摇了儒学的地位。在众说纷纭的环境下成长起来的元代士人,其思想的杂糅型态是必然的。

对于特定的士人个体而言,宋元、金元更替之际的社会动荡与剧变,改变并加速了他们的活动路径与范围,使不同思想倾向的个体之间际遇的概率大大增加,为不同学说的碰撞与交流提供了现实的可能性,由此导致士人之间思想交流超越常规的发展。元代文人刘秉忠在入仕前曾经出家为僧,后仕至太保、参领中书省事,所以他一生以出世的思想做着入世的事情,成为元代的开国元勋之一。另外一个比较有代表性的事例就是玄教。玄教脱胎于天师道龙虎宗,是在元朝政府一手扶持之下建立的,教中道士虽为出家人,但却精通儒学,以儒融道,比较关注现实世界,具有强烈的入世精神。吴澄评论玄教教主吴全节:“寄迹道家,游意儒术。”[9]许有壬评论:“人以为仙,我以为儒。”[10]玄教领袖交游颇广,与各家学派的人物都有交往,如玄教教主吴全节所交游的文化界人士就有阎复、姚燧、卢挚、王构、陈俨、刘敏中、高克恭、程钜夫、赵孟頫、张伯淳、郭贯、元明善、袁桷、邓文原、张养浩、李道源、商琦、曹元彬等。可见元代各种思想的交流与渗透非常普遍,儒学与宗教的关系更是微妙,有些儒学之士为了生存,不得已投身宗教,成为思想领域的跨界人物。以上种种是元代士人思想杂糅的社会基础,这种社会基础在具体表现上有更多不同形式,但是其存在的普遍性是不言而喻的。

第三,隐居意义多元化,最重要的当属儒学重新寻找道统尊严。

元代室宇赋中所体现出来的隐居思想虽然有传统意义上的逍遥山林、独善其身的意味,但却不局限于此。尤其是室宇赋中儒隐一类,体现出更多的积极意义。戴表元《缩轩赋》中说:“戴子将隐乎?抑将以为德乎?”此处的“为德”就是隐居中的积极意义所在——加强个人道行修养,其意义还在于以自己的道德影响力,达到改造乡里风气的进取精神。传统儒学往往借助政权的力量以实现“济天下”的社会理想,但是儒学在元代与政权结合的紧密性不复如前,在多种学说的冲击下,其地位也不如前代那么尊崇。作为坚定的儒学信奉者,此时转而向内寻找儒家学说的意义,体认与确立儒家学说独立于政权之外的价值。元代理学大家刘因一生隐居,教授、传播理学,与年岁较长的北方理学大家许衡齐名。关于刘因一生不仕的原因,后人有多种说法。全祖望认为:刘因“盖知元之不足有为也。其建国规模无可取者,故洁身而退”。他推测说:“由文靖(刘因谥号——笔者注)之言观之,则知苟非行道之时,必不当出,亦不当择地而居之。盖立人之朝,即当行道,不仅以明道止。不能行道而思明道,不如居田间而明道之为愈也。”[11]选择与政治不合作,明确儒学的独立品格,以保证儒学道统不因为不理想的政治环境而被扭曲,进而捍卫了儒学的道统尊严。元人的一则笔记对此也有旁证意义:“中书左丞魏国文正公鲁斋许先生衡,中统元年应召赴都日,道谒文靖公静修刘先生因,谓曰:‘公一聘而起,毋乃太速乎?’答曰:‘不如此,则道不行。’至元二十年,征刘先生至,以为赞善大夫,未几,辞去。及召为集贤学士,复以疾辞。或问之,乃曰:‘不如此则道不尊。’”[12]中统元年刘因才11岁,这段对话未必真实,但的确能反映出当时士人对许、刘二人人生选择的基本理解,而这种理解是建立在元代士人对当时现实和儒学处境的具体认知的基础上的,其结论应该比后人更接近事实本身。无论如何,许衡与刘因的选择,其出发点都是基于行道,维护并推行儒道,而非以儒道干禄,作为谋生的手段。正是由于儒家人士的这份坚守,理学在元代中后期得到统治者的重视,逐渐取得了统治性的地位。

一个时代士人的精神世界是极其丰富的,元代亦是如此。通过室宇赋反映出来的只是元代士人精神内涵的一部分,不可能尽其全貌。但是辞赋具有诗歌一样的韵脚限制,同时又具有散文的篇幅长度,创作难度要高于诗歌和散文,所以其社会传播功能没有诗文那么强大,表达上也没有散文那么自由与舒展。因此在辞赋创作中,能够进入辞赋作品的情感体验一定是赋家们内心反复出现的、最强烈的体验,而非即兴而发的一时一地的感触。由此而言,元代室宇赋中体现出的元代士人的精神世界虽然不全面,但是涵盖了当时士人精神世界中最稳定、最普遍的特点。以赋观人,结论也具有一定的代表性。所以,元代士人的精神基本型态可以表述为疏离政治的内敛、兼收并蓄的杂糅与儒学价值的重新追寻。

注释:

[1]影响统计结果的因素有多个:第一,《历代赋汇》中收赋不全;第二,作者朝代误系;第三,篇目张冠李戴。但是,由于《历代赋汇》收录了清前各朝代相当数量的辞赋,能够代表各朝代辞赋的总体特征,误系误收的现象只是小概率事件。所以,以《历代赋汇》所收辞赋为样本进行统计,其结果基本上能准确反映各时代室宇赋的创作的消长情况。

[2](清)夏力恕:《湖广通志》,(清)纪昀,等:《四库全书》第533册,台北:台湾商务印书馆,1986年影印本,第319页。

[3]根据《洛阳伽蓝记》,应为姜质。

[4]刘培:《两宋辞赋史》(上),济南:山东人民出版社,2012年,第15~16页。

[5]刘培:《两宋辞赋史》(上),济南:山东人民出版社,2012年,第171页。

[6]陈谷嘉:《元代理学伦理思想研究》,长沙:湖南大学出版社,2010年,第1~2页。

[7]钱穆:《中国学术思想史论丛》(六),台北:东大图书有限公司,1978年,第124页。

[8]张燕婴译注:《论语》,北京:中华书局,2006年,第90页。

[9](元)吴澄:《吴文正集》,(清)纪昀,等:《四库全书》第1197册,台北:台湾商务印书馆,1986年影印本,第573页。

[10](元)许有壬:《至正集》,(清)纪昀,等:《四库全书》第1211册,台北:台湾商务印书馆,1986年影印本,第253页。

[11](清)黄宗羲著,(清)全祖望补修:《宋元学案》,北京:中华书局,1982年,第3023页。

[12](元)陶宗仪:《南村辍耕录》,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第21页。

主持人语 明清文学是中国古代文学的重要组成部分,不仅取得了显著成绩,而且体现出鲜明特色。通俗小说成为这一时期的代表性文体,由南曲戏文发展而来的传奇戏曲登上中国古典戏曲的高峰,小品文和民歌被称为“有明一绝”,词曲和骈文在清代“中兴”,明八股文和清桐城派古文也各有特色。明清文学研究不仅领域宽广,而且内容极其丰富。本期发表的三篇文章主要集中在小说领域。前两篇属于通俗小说研究,后一篇属于古体小说研究。

卢世华《小论“状诸葛之多智而近妖”》通过对诸葛亮形象在通俗文学领域演变的梳理,指出在明代通俗小说《三国志演义》中出现的诸葛亮形象“近妖”现象,其实源自元代《三国志平话》、元代“三国戏”等作品里的诸葛亮形象,《三国志演义》作者努力摒弃元代三国故事中的民间气息和草莽气息,历史化和现实化三国故事,却又未能尽去积“弊”。

陈卫星《明清时期 〈水浒传〉禁毁历程考察》不仅清理了明清时期朝廷对《水浒传》的禁毁情况,而且细致比较了不同时期、不同地域乃至不同官吏对禁毁政策执行的差异,使我们对明清时期禁毁《水浒传》情况有了历史的、地域的甚至个案的观念,不至于简单地理解明清时期朝廷对《水浒传》的禁毁,而无法解释《水浒传》的流传以及各种《水浒传》版本的存废。

张世敏《阿寄事迹考论》不仅用文献证明《田叔禾小集》中的《阿寄》是明清时期所有阿寄故事的文本来源,从而纠正了《中国古代小说总目·文言卷》相关条目的错误,而且通过对文献的解读,说明阿寄故事正好发生、流传于明初“禁奴”与明末“奴变”之间,士大夫一方面绕过禁奴政令默认庶民蓄奴的事实,另一方面在主奴关系松动甚至主奴秩序颠倒时又希望通过树立道德榜样来维系奴仆忠于主人的关系,从而得出阿寄故事承载着士大夫们重构主仆关系理想的结论。

三文虽然研究对象不同,但都能够从清理和辨析文献入手,以解决文学史上的具体问题,给人以启发。这样的文风也是值得提倡的。(王齐洲)