亨德尔《D大调第四小提琴奏鸣曲》音响结构特征审美分析

2016-07-12吴悠

吴 悠

(江西师范大学音乐学院,江西 南昌 330022)

亨德尔《D大调第四小提琴奏鸣曲》音响结构特征审美分析

吴 悠

(江西师范大学音乐学院,江西 南昌 330022)

摘 要:巴洛克时期的音乐,从历史发展的角度来看,它是对文艺复兴时期音乐的继承与发展。它继承了人文主义思想精髓,发展开创了器乐作品的独立。而亨德尔的《D大调第四小提琴奏鸣曲》作为这个时期优秀的室内乐奏鸣曲,它很好的体现了巴洛克时期的音乐美学思想。亨德尔将和谐统一、平衡的理性主义思维与人的情感表达想融合,将这些美学思想融合到他的作品当中。这部作品的旋律简单大气,节奏舒缓稳定,织体结构均匀平衡,感情深沉、真挚感人,是亨德尔器乐作品中的经典之作。

关键词:巴洛克;亨德尔;《D大调第四奏鸣曲》

一、作者以及作品的创作背景

17世纪末-18世纪初,德国伟大的作曲家乔治·费里德力西·亨德尔是巴洛克时期重要的音乐家。

而巴洛克时期是欧洲音乐发展的重要时期,与文艺复兴时期不同的是,在这个时期音乐从以声乐为主导逐渐过渡到器乐、声乐并行,共同发展。在这个时期正是欧洲从封建官僚主义社会向资本主义社会过渡的时期。在这个时期的另外一个重要变化是音乐中心由教堂转移到宫廷,而亨德尔正是在中青年时期受聘于英国皇家宫廷乐队的指挥。在这个时期写出了一系列优秀的歌剧和管弦乐作品,同时其他各国的都相继成立了乐队、唱诗班等。随着社会的发展,资产阶级力量壮大,逐渐显示出这一阶层人民的音乐需求。

亨德尔作为这个时期的重要作曲家,他的音乐风格受到巴洛克时期社会,文化思潮,宗教等多方面的影响,而本文要讲的作品《D大调第四小提琴奏鸣曲》创作于1722-1724年间,在这个时期亨德尔的作品无论是创作手法还是创作风格都逐渐趋向成熟,形成了自己独特的风格,也体现了时代的音乐风格特点。

二、巴洛克时期音乐艺术的美学特征

关于巴洛克时期音乐美学思想特征,站在历史发展的角度分析,巴洛克音乐美学思想作为在文艺复兴美学思想基础上的发展与继承。同时巴洛克时期的音乐美学思想观念受到理性思维的影响,追求一种理性的,平衡的,精雕细琢,富于装饰性的音乐风格。这个时期认为理性化的具有平衡感的情感表达才是一种最完美的情感表达方式。而这种理性化的情感表达以及理性思维主义贯穿于此时期的音乐创作中。而这种平衡的理性的美学思想在亨德尔的小提琴奏鸣曲中也展现的淋漓尽致。

正如巴洛克时期音乐美学思想家马泰松所说“音乐家的作品如果想打动人,他必须懂得在不借助文字表达意向的情况下仅仅是运用音响的不同组合方式来进行表达。”

三、作品中音乐音响结构的审美特征

奏鸣曲一词源自于意大利文“sonare”,意思是“呜响”。从风格上来划分奏鸣曲可分为教堂奏鸣曲,室内奏鸣曲两种类型。而《D大调第四小提琴奏鸣曲》则属于教堂奏鸣曲,是古典奏鸣曲的前身一般包括四个乐章,在这部作品中,亨德尔运用简单的音响材料(例如小提琴声部旋律大多是在主题动机的基础上发展变化而来的。)通过丰富多变得创作组合手法使作品表现出一种沉稳,大气,优雅的音乐风格,这种典雅大气的音乐创作风格同样体现于他的其他音乐作品,如他的清唱剧作品。

这部作品创作于古典主义早期,巴洛克晚期它是复调音乐发展至主调音乐的过渡。它既体现了复调音乐中的严谨风格,又具有主调音乐中的集中统一原则也正是因为这种统一原则,巴洛克时期的器乐音乐才得以成为独立的艺术种类。

作品虽被称之为奏鸣曲,但是在第一乐章中作品结构还没有发展到完整的奏鸣曲式结构,但是这种结构更靠近组曲形式。其内容主要是以表达轻松活泼,明朗的生活态度。表现了作者对生活的丰富感受。

而从心理学的角度来看,人类自然的生理听觉需要决定了音乐音响的基本结构,这就要求音乐音响既要符听觉感性样式的良好性,又要符合心理活动的规律,这样的音乐才能给人以自然,流畅及优美的体验。亨德尔的D大调第四小提琴奏鸣曲作为巴洛克时期奏鸣曲的经典之作,其音响结构设计恰到好处,旋律的连贯性,节奏的持续性,力度的渐进性等这些音响排列与我们的生理听觉动物审美需求不谋而合。

(一)连贯统一的审美原则在作品中的体现

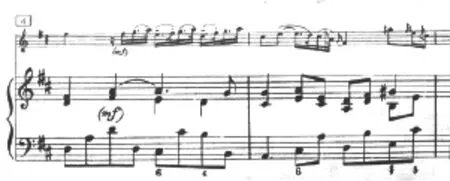

第一乐段开头:

第二乐段开头:

如上图所示,两个乐段开头所运用的旋律材料相同,这两个乐段在音乐形象,主题材料等方面具有统一性,他不同于后期奏鸣曲那样强调两个主题的对比冲突。尤其是在旋律的发展上强调两个乐段之间的互补性与延续性。

两个乐段的开头以简单的主题旋律开头,并通过运用重复,模仿的节奏型,级进性的旋律,渐进性的音响组合方式来推动音乐的发展。这充分的体现了巴洛克时期的理性主义思维,音乐材料缓和级进,并没有太多的大起大落,突然意外的音响进行。此起彼伏的旋律,延绵不绝,大多都是在开头的主题旋律基础上变化发展而来的,作品的连贯统一性贯穿其中。

巴洛克时期,人们开始注重美学的形式完整与统一,在旋律上保持一定的重复性,连贯性,如第一乐章中第1-2小节以及第4-5小节。

第一乐章1-2小节

这段旋律体现了良好的结构感,旋律的开头与结尾都是2,这一段旋律的开始与结束音都相同,这种音高的接近性使作品具有结构上的统一性与凝聚力。

以上的几个例子都体现了这部作品的统一性,而连贯性也是这首作品的重要特点,如图所示第一乐章中的第7-12小节:

在这一段音乐中,旋律声部虽然停止了,但是织体,力度,音色保持了他们的延续性,既产生了一定的对比,又使音乐的进行显得非常自然流畅。

音乐的某个要素或者某种组织形式保持其延续性的同时,其他的音乐要素发生变化。这样的手法是音乐获得既对比又有流畅统一的审美效应。根据人类心理活动具有惯性的特点,从一种情绪转换到另一种性质不同的情绪状态需要一个过程来做一个缓冲和过渡。在这一段音乐当中,既体现了作品的连贯性,又有对比性,两个方面相辅相成。

(二)音乐音响结构的平衡性在作品中的体现

音响持续的紧张进行会给人不适的心理感受,人的自然心理属性决定了人不能长时间处于紧张的状态。因而,音乐的排列组织必须在适当的时候满足人的心理期待,使得心理能量释放,紧张感得到缓解,这种心理能量的释放过程被称之为心理平衡的体验。而当连续出现同一旋律进行时,人们自然会期待另外一个不同的,有变化的,甚至是反向的音响进行。

如图4-5小节:

这段音乐中三个下行模进之后再反向变化上行,根据人的自然心里属性,在连续听到相似的音响之后自然会产生对不同的甚至是反向的音乐进行的期待,期待得到满足则心理舒适,期待总是得不到满足,则产生紧张焦虑的情绪体验。因此,音响安排在在适当的时候满足心理期待,使紧张的情趣得到释放缓解紧张感,从而使听觉上达到了一种平衡感。

作品中体现出的平衡感反应了巴洛克时期音乐所追求的理性思维,这种音乐音响进行符合人的自然心理期待,及时的释放了期待感,紧张感。对音乐的发展进行了良好的解决。

(三)人文主义思想在作品中体现

1713年,亨德尔被英国女王授予终生聘金,此后一直留居英国。而当时身处于资产阶级革命后的英国比落后封建的德国更有利于创作。在德国音乐家的创作受到教堂与封建宫廷的限制与支配。而英国不同,18世纪的英国有广大听众的音乐厅和露天音乐会,艺术氛围浓厚。当时的亨德尔身处于英国,受到启蒙思想,人文主义思想的影响,追求音乐表达自我的,真挚的情感,而不是为教堂服务。

四、结语

在作品《D大调第四奏鸣曲》中没有夸张浮华的音响表现,其音响自然流畅,注重音乐的内在品质,体现出其人文主义气质与美感,不是将乐器视为发声的机器去追求炫技的音响效果,而是更注重旋律的优美,自然,流畅。讲究的是音阶上下级进,这正是人文主义思想的重要体现。作品顺应了时代的艺术美学原则,并借助音乐的方式来传达当时的人文主义思想与追求。

[参考文献]

[1] 何乾三.西方音乐美学史稿.中央音乐学院出版社,2004.

[2] 刘庆华.基于亨德尔《绿树成荫》巴洛克美学特征分析.北方音乐,2015.

[3] 廖小芒.《亨德尔大调第四小提琴奏鸣曲》的音乐分析.文化艺术研究,2011,9.