利盖蒂《第二弦乐四重奏》“音色

—音响”技术研究

2016-07-12赵晓辰

赵晓辰

(海南大学艺术学院,海南 海口 570228)

利盖蒂《第二弦乐四重奏》“音色

—音响”技术研究

赵晓辰

(海南大学艺术学院,海南 海口 570228)

摘 要:利盖蒂的《第二弦乐四重奏》创作于1968年,该曲最显著的特征就是作曲家将“音色—音响”提升为核心的结构元素,通过对“音色—音响”的精心设计与合理布局以促成全曲结构的有机发展,这种技术是本文的主要研究对象。

关键词:利盖蒂;《第二弦乐四重奏》;“音色—音响”技术

“音色—音响”作为一个包容性概念,其特征的形成与变化涉及音高、节奏、演奏法、力度、乐器组合等诸多方面。众所周知,“微复调”①是利盖蒂实现“音色—音响”结构的主要途径之一,针对这一技术的相关著述可谓屡见不鲜,因此本文主要从“微复调”之外的演奏法处理、音色组合、力度控制和“音色—音响”布局四个方面对利盖蒂《第二弦乐四重奏》中的“音色—音响”技术进行分析和论述。

一、演奏法处理

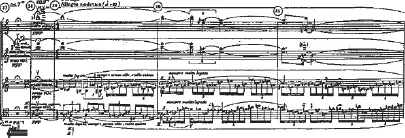

通过改变演奏法,使一个单音在延续过程中产生丰富细腻的音色层次,成为该曲,尤其是第二乐章音色处理的重要手段。主要方式包括:1、同音同弦异位发音:即在同一弦上演奏同一音时,改变琴弓的触弦点,如:靠琴码(Sul pont.)、靠指板(Sul tasto)等。2、同音异弦异位发音:即在不同琴弦上演奏同一音,并结合触弦点的变化。3.同音不同指触法:即改变左手的按弦方式,如不用揉弦(senza vibr.)还是强烈揉弦(molto vibr.)、用实音还是泛音等。(见例1)。

例1

上例是第二乐章的开始部分,此处对演奏法的处理已达到“极端”细腻的程度,对#G音的每一次演绎都要求不同的琴弦,不同的位置和不同的指触法,并将其作为模仿的主体,即“音色卡农”。

第一小提琴作为主导声部率先进入,其音色序列(前四个小节)如下:

1、Sul tasto,sempre senza vibr.(靠指板,保持不揉弦)——2、flautando(模仿笛声)——3、ord.(常规奏法)——4、sul pont.(靠琴码)——5、sul pont.(靠琴码)——6、 ord,poco vibr.(常规奏法,逐渐运用揉弦)——7、molto vibr.(强烈的揉弦)……除大提琴声部开始两个音的音色与该序列有所不同之外,其他三个声部都对其进行了忠实模仿。在第5小节中,音高开始波动,而音色卡农依然持续。但由于此时的音色序进逐渐被音高序进所干扰,所以在听觉上愈发难以感知。

该曲在演奏法处理方面表现出极为多样化的特点,除上述三种方式外,还有震音、使用弱音器等。在第三乐章中,作曲家就运用了13种不同的拨弦方式,此处不一一列举。

二、音色组合

上文所述的“演奏法处理”倾向于音色在横向上的变化,而“音色组合”则偏重于音色在纵向上的综合,这同样是利盖蒂丰富其“音色库”的重要途径。

(一)同音组合音色

“同音组合音色”是指:不同乐器演奏同一音时所产生的一种组合音色。再以第二乐章开始部分为例(见前例1)。

在这个“音色卡农”中,“同音组合音色”必然存在。由于不同乐器在演奏同一音时的紧张度是不同的,这就为音色变化注入了更多张力。大提琴演奏小字一组的#G音时紧张度较高,中提琴演奏这个音时没有紧张度,小提琴则较松弛一些,结合琴弦的频繁转换,形成一个紧张度和张力的积聚过程。高声部到低声部依次进入,从靠指板到靠琴码,从不揉弦到强烈揉弦,当紧张度到达高点时,音高顺应变化了。所以第五小节A音的出现不止意味着音高的变化,更是作为一个“色彩音高”对音色和张力的起伏起到至关重要的作用。

(二)实音与泛音组合音色

“实音”与“泛音”分别具有“实在”和“虚灵”的音色特点,当把它们组合在一起时即产生出一种亦虚亦实的效果。如第二乐章的第2小节,当大提琴用泛音演奏小字一组的#G音时,就像在本来平实的音色中泛起了一道闪光,也许这就是大提琴没有严格遵循其“音色序列”的原因。当然,从音高关系上看,这仍然属于同音组合音色,不同的是一种为实音,一种为泛音。此处举另外一例(见例2)。

例2

上例取自第一乐章的中间部分。小提琴与中提琴声部分别演奏极高音区的泛音bb4与#c5,并逐渐过渡到泛音f3与#f3。中提琴与大提琴声部在中低音区演奏两个高度半音化的旋律线条,因此形成了音区上的“两极”化,即上面的音区极高,下面的音区极低,而中间是空的,没有过渡音区存在。这种做法导致了同一音响空间中,两种音色的并置。利盖蒂经常使用这种组合音色,因为这与他所追求的那种飘渺、空灵的音响世界相吻合。

(三)逆向组合音色

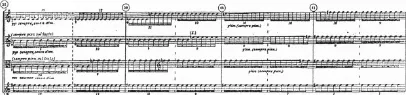

同时将高音乐器置于低声部,低音乐置于高声部,即获得逆向组合音色(见例3)。

例3

上例取自第三乐章的结束部分。所有声部都采用拨弦奏法,并要求靠指板拨弦。其中,大提琴超过了音区比其更高的乐器,演奏小字二组的#f,这就构成了乐器间的逆向排列。大提琴在高音区的拨奏,音色效果是很干涩的,而所有声部的靠指板拨弦与微分音的加入,则更加剧了音高的模糊与不确定。所以,大提琴声部并没有被显露出来。在这里,作曲家无疑是要追求一种各乐器间声部界限模糊、音响融为一片的效果。之后,各声部通过滑奏式拨弦,逐渐向大提琴声部靠拢,并最终保持在同一音高上,继而采取相继退出的方式结束该乐章。

三、力度控制

在《第二弦乐四重奏》中,利盖蒂对力度的要求可谓达到极为“苛刻”的程度。各种力度标记,从“ppppp”到“sfff”,随处可见;各类力度提示,如:“无察觉地进入”、“无察觉地换弓”等,不计其数,第五乐章更出现如下标示:“很轻、没有重音、没有间断、像是从远方传来一样……”。本文认为,就《第二弦乐四重奏》而言,力度在“音色—音响”中的作用主要体现于以下两个方面。

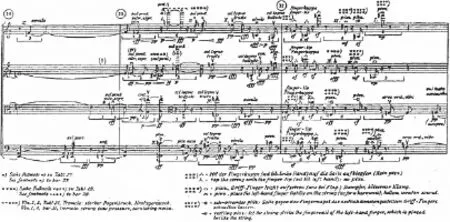

(一)通过力度差异凸显音色变化(见例4)

例4

上例取自第二乐章的中间部分,作为该乐章的对比段落。如谱例所示,此处对每一个音符都做了严格的演奏方式的限定,强调了单音音色的对比。但由于这一切都在短时间内完成,就使每一个极具个性的音色在整体音响上也被模糊。而这种单音音色的强烈对比与频繁转换也就同时造成了音色变化和整体音响的饱和。那么力度在这里的作用就被凸显出来。利盖蒂采取的方法是:1、通过对每一个音的力度控制,强化它们之间的音色对比;2、通过急速的力度转换(如“pp<ff”),使某一音在短时间内产生剧烈的音色变化。可见,力度的转换不但作用于音色之间,更会使每一个音本身产生丰富的音色层次,其变化的空间也就更大了。

(二)力度作为“音色—音响”特征的主要元素

“音色—音响”特征的形成,涉及到音高、力度、演奏法等诸多方面,如果把力度作为其中的主要元素,那么它的变化就会对整体音响的变化起到关键的作用。以第三乐章为例(见例5)。

例5

在该乐章所有47个小节里,除了中间部分出现了短暂的4小节的拉奏外,其余43个小节都是用拨弦方式演奏的。因此这种由拨弦所产生的具有“颗粒感”的音色形态就成为此处音色特征中最主要的元素。但是在这个音色特征中决不能忽视的另一元素,就是力度。因为在乐曲之后的进行中,音色特征中的最主要元素(即拨弦音色)始终没有变化,或者变化幅度很小(如改变拨弦方式),那么力度的改变无疑会对“音色—音响”的发展起到至关重要的推动作用(见例6)。

例6

如上例所示,在第10小节处,虽然拨弦音色没有变化,但通过力度的改变和“色彩音高”的引入,保证了“音色—音响”的变化动力。这与传统的主题变奏手法是相通的。如果把此处的拨弦音色比作主题动机中的特性音程,而力度则比作特性节奏,在音程没有改变的情况下,通过对节奏的变化处理,使主题动机的音高结构得到保持,同时也改变了的主题的性格。

从第五乐章整体的力度布局来看,它表现为第1-30小节的逐步渐强和第31-47小节的逐步减弱,即“再现式”结构布局。这使整个乐章从头至尾都体现出一种自然的连续,进而使“音色—音响”的结构功能作用被极大地体现出来。

四、“音色—音响”布局

如何使“音色—音响”在乐曲中发挥结构功能作用,进而使乐曲中的各部分有机地连接在一起,并形成一个逻辑的整体,是本条目的主要论题,并总结出以下两个主要原则。

(一)横向微变、纵向逐步分离或靠拢

“横向微变”是指:将“音色—音响”的变化幅度控制在较小的范围内进行。如第五乐章,如果不把注意力集中在“音色—音响”的微变上,在乐曲结束的时候,我们甚至还不知道发生了什么,因为除了“音色—音响”之外,已经没有其他更能引起人们注意的东西了。利盖蒂无疑把这种“音色—音响”变化幅度作为乐曲进行的原则,进而在布局过程中通过各种技术手段来体现这一原则。

“纵向逐步分离或靠拢”同样是由“微”的原则引发的一种“音色—音响”的纵向布局方式,其与“横向微变”并存。

以第二乐章为例。在乐曲开始时,音色被限制在一个很小的单音线条范围内,呈“线状”的音响形态。随着“横向微变”,音色的纵向组合范围逐步扩张,在第12小节处,即呈现为“块状”音响形态。经过一个7小节的过渡之后,乐曲再次进入同样一个循环,只不过这次的扩张幅度要大得多,即完成了由“线状”—“块状”—“点、面状”音响形态的过渡。其两端的音响对比极为强烈,但其间的过程却很细微,即“纵向逐步分离”。而“靠拢”就是“分离”的“逆行”。

“横向微变、纵向逐步分离或靠拢”与利盖蒂所追求的“静态音乐”相吻合。这种布局原则在全曲的各乐章中都有鲜明的体现,或作用于整个乐章或作用于乐章中的某一阶段。

(二)横向对比交接

“横向对比交接”就是不同的“音色—音响”形态(点、块、面等)在横向上相互对比、交接的结构布局。

以第三乐章为例。按不同“音色—音响”形态的分布,可将该乐章分为三个部分:第一部分,第1-29小节(以块状为主的“音色—音响”形态);第二部分,第30-37小节(以点、面状为主的“音色—音响”形态);第三部分,第38-47小节(以块状为主的“音色—音响”形态)。其中,第一部分又可分为三个阶段:第一阶段,第1-9小节(以块状为主的“音色—音响”形态);第二阶段,第10-20小节(块、面状“音色—音响”形态交替);第三阶段,第21-29小节(以块状为主的“音色—音响”形态)。从而整体呈一个带有“循环性”的“再现式”结构布局。

总之,该曲“音色—音响”布局就如同传统音乐中的和声布局一样,其作用就是把“音色—音响”功能化,从而形成整体结构的逻辑性。

五、结语

本文从演奏法处理、音色组合、力度控制和“音色—音响”布局四个方面对利盖蒂《第二弦乐四重奏》的“音色—音响”技术进行了较为细致的梳理。需要明确的是,任何单方面的特征都是难以体现其全貌的,《第二弦乐四重奏》乃至利盖蒂的音乐风格是在上述多种因素的综合作用下形成的。

把“音色—音响”作为音乐的主要结构元素,是勋伯格的“音色旋律”学说提出以来音乐发展的主要面向之一,其主旨即是音色的变化体现、或直接取代旋律音高顺序的变化,从而使音色跃至音乐诸要素之首位。一般说来,许多现代作曲家都喜欢通过非常规乐器或者非常规乐队编制来寻求新的“音色—音响”资源。然而在利盖蒂《第二弦乐四重奏》中,作曲家恰恰是通过对传统乐器音色潜力的挖掘和音色组合的巧妙设计,寻求到了充实“音色—音响”资源的途径。更具意义的是他将这些资源系统化、逻辑化,使“音色—音响”成为核心结构要素。这极大地推动了室内乐写作技术的进步,赋予这一传统的室内乐形式以新的内容与活力,无论在作曲技术层面,还是探索精神层面,都具有不可限量的借鉴价值。

注释:

① “微复调”(micro-polyphony),也称作“微型对位”或“音色复调”,它既与织体有关,也与技术有关。微复调以“模仿”作为对位的基础,其写作特征虽然处处体现在“微”字上,但通过密集、超量的“微”的综合,无论从视觉还是听觉上,都达到了比任何传统复调织体更为“宏大”的规模。利盖蒂在管弦乐曲《幻影》中第一次使用了这一作曲技术。

[参考文献]

[1] “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,second edition,Macmillan Publishers Limited,2001.

[2] Richard Steinitz:“Gyorgy Ligeti ,Music of the Imagination”,Faber and Faber Limited,2003.

[3] 林华.色彩复调.中国音乐学,1986,04.

[4] 陈鸿铎.音色与节奏在利盖蒂大提琴协奏曲中的运用及其结构意义分析(上).音乐艺术,2004,04.

[5] 陈鸿铎.音色与节奏在利盖蒂大提琴协奏曲中的运用及其结构意义分析(下).音乐艺术,2005,02.

[6] 张旭儒.独特创作风格作用下的技术因素——析潘德列茨基的早期乐队作品中“音色·音响”技法的形成.乐府新声,2007,01.

作者简介:赵晓辰(1980-),男,江苏建湖人,海南大学艺术学院讲师,博士,主要研究方向:作曲及作曲技术理论。