“顺序义体词+了2”探因

2016-07-10祝东平任英琦

祝东平 任英琦

“顺序义体词+了2”探因

祝东平 任英琦

顺序义名词与谓词的同一,首先,二者所表情况都是相对于某一主体而言的;其次,对于这一主体来说这一情况是“不常在”的。“体词+了2”表示:对于主体来说,体词所表情况只是其所经历的一个阶段,说话时主体已经开始经历这个阶段,并且,这个阶段与前一个阶段有明显不同。“体词+了2”的使用要求交际双方有充分的已知信息。时间词、年龄等加了2比较自由是因为时间与空间虽然具有相同性,但是,也存在着本质的不同。

顺序;“了2”;事件;时间;已知信息

邢福义(1984)论证了“能进入‘NP了’句式的NP具有推移性。它所表示的概念,是由相对的概念推移而来的,原来并非如此。”马庆株(1991)发现:含有顺序义是体词“能在其后加助词‘了’”的条件,并进一步列举了含有顺序义的体词:大多数时间词、指人名词中的衔位名词、表示交通线路上一个点的处所名词、数量(名)结构等,另外,有一些名词在语境中可以临时获得顺序义,如值日轮流表上的人名等。邢福义(1984)、马庆株(1991)都认为“顺序义体词+了2”表示的不再是静态的事物,而且,“从表达功能上看,现代汉语多数名词只有指称作用,而有顺序义的体词和体词性结构,不仅有指称作用,而且有陈述作用,因而可以做谓语,有谓词性。”(马庆株1991)以上观点在汉语学界已基本达成共识,本文将进一步追问:顺序义体词与谓词如何同一?顺序义为什么能成为体词后加“了2”的条件?并进而概括“顺序义体词+了2”的语义及适用语境。

一、顺序义名词与谓词的同一

1.1事件的“不常在”

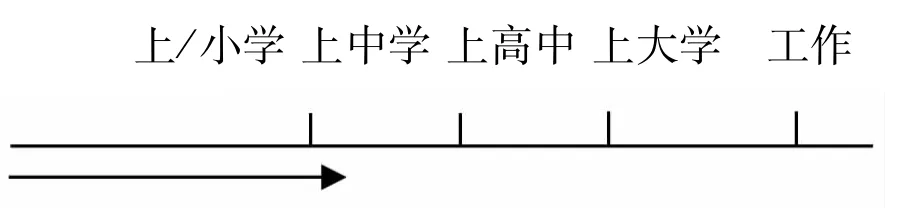

动词,从语义角度,表示动作、行为、变化等,而动作、行为、变化等必然是某个主体的动作、行为、变化,因此动词常在句中作谓语或谓语中心词,对某一主体进行陈述,正如王力(1985)所言,动词“最适宜于做叙述词(叙述句中的谓语)”,并进一步论述:“普通的叙述句,都是叙述些不常在的事件的。”(王力1985)就是说,对于所叙主体来说,以动词叙述的事件都是不常在的,即只存在一个时间段,因此,这个时间段必然有始点有终点。如:“张三上中学”,对于主体“张三”来说,“上中学”这个事件必然只存在一个时间段,这个时间段可以看做主体“张三”人生的一个阶段,在前一个阶段结束时开始,并且在这个阶段结束时,后一个阶段开始:

图一

对于任一主体来说,必然不断地经历着一个个大大小小的事件,这一个个事件占据着人生一个个长长短短的阶段,在汉语中,这些事件通常以动词性词语VP表述。比如,起床-吃早饭-上班-吃午饭-上班-吃晚饭-睡觉等等,这大约是一个主体一天所经历的事件,当然,人生必然还经历许许多多可以预测或者不可预测的事件,而这些事件对于主体来说都是不常在的。并且,这些事件的“不常在”,在每一次交际中,都是交际双方已经达成共识的已知信息。

1.2“顺序义”与“不常在”

“顺序”,《现代汉语词典》(2012)的释义:“事物在空间或时间上排列的先后。”实际上如果没有时间上的先后,空间并没有先后,如果我们从上俯视我们生存的空间,那么我们看到的是一个二维平面,看到存在于其上的众多事物,而不是依序排列的个体。一旦我们将众多的事物作为一个个个体去感知,我们就必须确定一个角度,一个顺序。就是说,如果我们不选择一个角度,不一一去感知,那么这众多的事物就没有从一个到另一个的顺序。因此,空间中的多个事物是同时存在的,只有当存在着某个主体,并且主体选择了一个角度,去一一感知——包括一一经历,才确定了一个顺序。

因此,确定“顺序”的条件是:存在着某个主体,及某些客体,这些客体因被该主体一一感知或经历,而排成序列。序列可以看做依序排列的一个整体,其中的任一个序位都是序列的一个部分、一个阶段,主体从一个到另一个一一经历这个序列的各个序位,作为这个序列的每一个序位都将被主体感知或者经历——从上一个序位结束开始到下一个序位开始结束,就是说主体对其中的任一序位的感知或者经历都只是一个阶段,是不常在的。

所谓顺序义名词,表明该名词表示的是某序列中的一个序位,比如,……小学生、中学生、大学生、研究生……我们之所以将其看做一个序列,是因为这些名词所表事物经常是某个主体依序经历的情况。作为序列之一的某一个名词或名词性结构,所表述的则是该主体某个阶段的情况;因而对于主体来说,任一个阶段的情况,都是不常在的,而是有始点有终点的一个段落。

因此,顺序义名词与谓词的同一,首先,二者所表情况都是相对于某一主体而言的;其次,对于这一主体来说这一情况是“不常在”的。

二、名词作谓语

从语义角度,名词表示人或事物的名称,所表人或事物占据空间。从句法语用角度看,名词一般没有陈述功能,不单独作谓语;只在判断句中可以单独作谓语或者与“是”构成动宾结构作谓语。而“名词+了2”则必然是句子的谓语部分、陈述部分,因此,本文将在判断句中作谓语的名词作为与“名词+了2”对比研究的基础。

2.1不加“了2”

王力(1985)认为“判断句是用来断定主语所指和谓语所指同属一物,或断定主语所指的人物属于某一性质或种类的。……判断句只管判断,是不涉及时间的。”如:

(1)杨小宁,男,中学生。

(2)俊美的皇甫姑娘,大学生,算得上百里挑一,却选中了一个“马大哈”。

(1)(2)中的名词“中学生”“大学生”是判断句的谓语部分,分别是说话人对“杨小宁”“皇甫姑娘”的判断,说话人并没有表述与时间相关的信息。但是,交际中的话语必然包含“说话时”这一时间因素,就是说,虽然对于任何主体来说“中学生/大学生”都是主体所经历一个阶段的情况(当然,在对某个人进行介绍的时候,最后的学历常常伴随一生)但是,“杨小宁”属于“中学生”、“皇甫姑娘”属于“大学生”,只是说话人对说话时主体情况进行的判断,并未关注其前或其后的情况,也就是并没有把“中学生/大学生”作为某个序列中的一个词语。

2.2加“了2”

(3)儿子今年已经中学生了。

(4)大学生了,学会照顾自己。

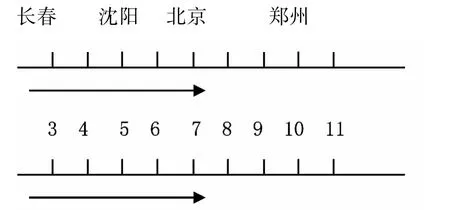

(3)(4)中的“中学生/大学生+了2”,就不仅表述说话时主体的情况,同时也与其前、其后——尤其是其前情况相关,就是说将“中学生/大学生”放进了“……小学生——中学生——大学生……”这个序列,并且,表示主体在依序经历这个序列,说话时已经开始经历“中学生/大学生”这个阶段:

…小学生 中学生高中生大学生……

再进一步考察“中学生/大学生了”适用的语境:从“中学生/大学生”这个阶段的始点开始,到终点为止,并且,从语义上凸显“中学生/大学生”这个阶段的始点,强调这个阶段与其前阶段的不同。

邢福义(1984)认为:“NP了”一般只用作因果复句、转折复句的偏句,如:

(5)大姑娘了,所以要注意整洁!

(6)大姑娘了,可是一件象样的衣服也没有!(转引自邢福义(1984))

(5)(6)中,“大姑娘了”都是无主句,其主体并没有出现,但是,很明显必然存在着一个说话人认为听话人已知的主体。两例中“大姑娘了”都表示主体已经在经历作为“大姑娘”这个阶段,凸显这个阶段与其前的作为“小姑娘”阶段应该有的明显不同,作为因果复句的偏句可以理解为:因为已经是大姑娘而不是小姑娘。

因而,“名词+了2”表示:对于主体来说,名词所表情况只是其所经历的一个阶段,说话时主体已经开始经历这个阶段,并且,这个阶段与前一个阶段有明显不同。

2.3交通线路上的处所词+了2

主体与某处所的对应一般以“~在~”表述,主体的空间是“这儿”,因此也可以表述为:“(我)这儿是 ~”①我们认为与“处所词+了2”相关的是后者。,例如:

(7)当李教授说千真万确没有看花,是有一个不明飞行物时,同乡则沉下脸,严肃地对他说,可不能乱讲,这里是北京,不是你那个弋壁滩,有什么没什么,你到时怎么说得清?

(8)尽管你在那些大河里如鱼得水,但是这儿可是北京,是首都。

(7)(8)中,虽然说话人是将“北京”与另一个或一些处所相对立,但是,只是作为两个或多个个体,而不是作为依序的不同阶段。

其实,任何一个处所,包括北京,都必然可以是某个主体运动时所经历线路上的一个点或者一个段。如果某个主体依序经历某些处所,那么,这些处所就因主体的一一经历而排成序列,每个处所是一个序位,主体不同时间经历不同序位的处所,因此,主体经历任一处所必然都只是有始有终的一个时间段——“不常在”。如:

……沈阳——山海关——北京——郑州——武汉……

主体的移动表现为随着时间流逝主体所经历的处所不断变化,随着时间流逝可以一一表述为:

……沈阳——山海关——北京——郑州——武汉……了。

因此,与“(我)这儿是北京”相比,“北京了”将“北京”放进了一个序列,凸显主体经历处所“北京”是有时间性的,而说话时已经开始经历“北京”,并且与其前的所经历有明显不同。

“(主体)+体词+了2”表示:对于主体来说,体词所表情况只是主体一个阶段的情况,说话时主体已经开始经历这个阶段,并且这个阶段与其前阶段有明显的不同。

三、“处所词/名词+了2”的语境限制

其实,在空间中主体以移动为常态,主体的身份也多为不断变化的,但是,这种移动或者变化并不都能被表述为“处所词/名词+了2”,笔者在北京大学语料库中检索“处所词/名词+了2”,事实语料很少。因此,我们认为“名词/处所词+了2”除了所表述语义的限制外,必然还存在着其他限制,其中最重要的是语境的限制。

3.1马庆株(1991)认为:“强调移动到了某一站,就可以在处所词后面加‘了’。”例如在公共汽车上就可以说:

(9)现在都北海了,马上故宫了,过了美术馆就王府井了。(转引自马庆株(1991))

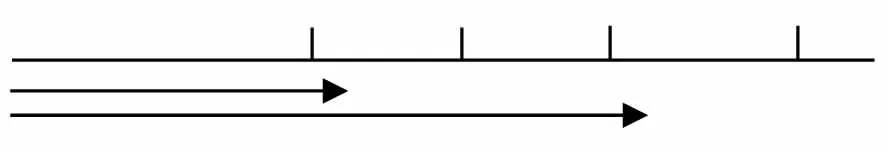

就是说,“在交通线路上”并不是处所词可以加“了2”的充分条件,例如在地图上查看某个线路上的某个处所,并不能在这个处所词后加“了2”。“处所词+了2”的充分条件是:某个主体,某条交通线路——按主体即将移动顺序排列的一系列处所,“该主体正在这条交通线路上移动”,并且这是交际双方达成共识的已知信息

……北海-故宫-美术馆-王府井……

对于听话人来说,主体将一一经历“北海/故宫……”是已知的,经历的方式也是已知的,因此,说话人需要传递的信息只是:说话时是否已经开始(经历“北海/故宫……”),因此,“北海了”只表达:说话时已经开始(经历“北海”)。交际中句子的成立在于作为交际双方达成共识的充分已知信息,和对于听话人来说一定的新信息。“处所词+了2”对于听话人来说新信息只是说话时主体已经开始(经历处所词所表处所),其他必须都是交际双方达成共识的已知信息。

3.2含有顺序义的名词直接加“了2”也同样,充分条件是:某个主体,某个序列——按主体必然一一经历排列的序列,主体正在一一经历这个序列,并且这是交际双方达成共识的已知信息。邢福义(1984)认为:如果不加“了”,“大姑娘”就可能是主语、呼语(包括另一种情况:全句不成立):

(10)大姑娘,要注意整洁!

(11)大姑娘,一件象样的衣服也没有!

(10)(11)中的“大姑娘”都是主语,是后文陈述的对象,从语用的角度看其功能是指称,前句“大姑娘”指称所有可以称作“大姑娘”的人或者交际双方已知的某个个体,后句“大姑娘”则相当于专名,指称某个交际双方已知的个体。而“大姑娘了”显然是针对某个具体主体的陈述,只是说话人认为听话人已知这一主体,否则,就需要补出主体:~~是大姑娘了。对于包括听话人在内的所有人来说,主体经历“小姑娘——大姑娘”必然是达成共识的已知信息,实现这一预期的方式也必然是已知的,因此,“大姑娘了”的新信息只是:说话时主体已经(实现预期)。

职位加“了2”,例如:“连长/处长……了”,因为“……排长——连长——营长……”“……科长——处长……”这样的职位序列并不是每个人的必然经历,因而交际双方除了就主体达成共识外,还需要听话人已知主体的身份职业等,对于交际双方来说,主体经历“连长/处长”必须是已经达成共识的,实现这一预期的方式也必须是已知的,“连长/处长+了2”只表达:说话时主体已经(实现预期)。其他临时获得顺序义的体词,如“值日轮流表上的人名+了2”,使用的充分条件:已知某些名字,并且某个主体的值日按某个顺序一一经历这个名单,因此,经历每个名字都必然是交际双方达成共识的,“人名+了2”只表达:说话时主体已经(实现预期)。

而如:季军——亚军——冠军,是奖牌的级别,可以将其看做有顺序义的序列,但是“冠军了”,却不太容易接受,这是因为“季军——亚军——冠军”并不是作为某一选手获奖的顺序,获得冠军的选手,并不一定或者一般情况下并没有经历过获得季军/亚军的阶段。①但是,在一些特殊语境中因“表示视点的转移”(马庆株1991),并且,关于视点转移的顺序交际双方已经达成共识时。

对于任一主体来说,都在不断的经历着各种大事小情,因此,其所经历在不断的变化,而由一种经历变为另一种经历,或者说由原经历变为说话时的经历,需要通过不同的手段方式或者某种具体的动作行为,汉语中一般以动词性成分表达,而前文所谈“名词/处所词+了2”,大多可以在“名词/处所词”前加动词,表述主体变为“名词/处所词”所表情况的手段方式,如“长成大姑娘了”“当上连长了”“到北京了”,并且事实语料中以加动词为常。就是说,一般语境中,对于交际双方来说,主体并不是随着时间流逝自然开始某种经历,而是要通过某种手段方式或者具体的动作行为——常以动词表示——才可能由原阶段进入以“名词/处所词”所表阶段。

而“名词/处所词+了2”成立的充分条件是:某个主体,某个序列——按主体必然一一经历的顺序排列,主体正在以某种方式一一经历这个序列,“名词/处所词”是这个序列的一个序位,因此主体必然以某种方式或者通过某种动作经历这一阶段,并且更为重要的是这些信息都是交际双方已经达成共识的已知信息;对于听话人来说,新信息只是:随着时间流逝说话时主体已经(开始经历“名词/处所词”这个序位)。

四、时间词等+了2

除了“现在/今天(今年)/这个星期(这个月)”这个系列马庆株(1991)所言相对时间词以外,其他时间词加“了2”比较自由,几乎没有语境限制,说话人完全可以根据表达需要在任意时候选择“今天7号。”或者“今天7号了。”甚至二者的语义都难以区别,并且,加“了2”似乎也并没有一个作为陈述对象的主体,时间词前也不能如名词、处所词等前加动词,那么,时间词后的了2,与前文分析的名词、处所词后的了2是否同一?如何同一?

4.1“这儿”与“说话时”

主体——或者说话人①根据语境主体与说话人可能同一,也可能不同一。出场当然同时就表达了主体——或者说话人的时空点:现在/这儿;“这儿”是主体——或者说话人的空间,“现在”是主体——或者说话人的时间,正如“这儿”已表达了主体——或者说话人,“现在/今天(今年)/这个星期(这个月)”同样也表达了主体——或者说话人。虽然“现在/这儿”是主体——或者说话人的时空点,具有相同之处,但是,时间与空间也存在着明显的差别:

其一,主体的空间点只是主体个体的空间点,如果说话人与主体不同一,那么主体的空间点与说话人的空间点并不必然同一;而说话人的时间点则必然与包括听话人在内的所有人相同,即使说话人与主体不同一,其所在时间点也必须同一,因此,时间的主体是包括交际双方的所有人,只要说话人说话就表达了所有人的时间——说话时。就是说,空间点是某个个体独有的,而时间点则是语言共同体成员共同的。

其二,在空间中,主体可以静止也可以运动,主体可以主动选择静止或者运动,并且可以选择以不同的方式;而在时间中主体的时间必然连绵不断地变化,主体永远不可能静止在某个时间点,并且这一连绵的变化对于任何人来说没有例外无需任何动力。

其三,以上两点关于时间的信息,是语言共同体成员的共识,是任何一次交际默认的语境条件。可以比较:

4.2在空间中,作为主体的人,可以选择静止在任一空间,即使运动也可以选择不同路线不同方式,因此,对于听话人来说,主体的这些信息都可能是未知的。而在时间中,包括交际双方的所有人,都必然随着时间的流逝经历公元纪年上的一个个日子,汉语以“过日子”表述,不可能静止,也不可能自主选择,因此,对于每一个以数字标识的日子来说,包括交际双方的所有人作为主体都必然经历,并且无需任何手段方式、动作行为,时间流逝是其充分条件,因此,这些信息是包括交际双方的所有人的共识。所以,说话人根据所要凸显的信息,可以任意选择:

(12)今天7号。

(13)今天7号了。

(12)如同“这儿是北京”,并不与其前情况相关;(13)则如同“北京了”,凸显与其前情况的不同,凸显“7号”对于主体来说是“不常在”的。(12)的成立,也说明判断只是针对说话时情况进行的,就是说,并不关注其前其后的情况。

4.3年龄等数量

年龄是其主体的纪年,每个人从其出生开始必然依序经历1岁、2岁、3岁……这个按数量排列的序列,每一年龄都是一个有始有终的阶段。虽然这个依序的经历可以看做“长”的结果,但是,这个经历对于任何人来说都是没有例外的,也可以说只要活着这一个条件,因此,就如“时间词+了2”,“年龄+了2”的使用也没有语境限制,说话人完全可以根据所要凸显的内容选择:

(14)3岁。

(15)3岁了。

但是,年龄是个体的纪年,每个个体都有自己的纪年,因此,年龄都有其主体,(14)(15)的成立都必须交际双方关于主体已经达成共识。

自然数的顺序都是由小到大,以数量标识的事物的发展,其数量也大都是由小到大,因此,任何一个数量,对于主体来说,都只是发展过程中一个阶段的情况。并且,关于数量的这些信息,可以作为语言团体成员的共识,因此,在已知信息充分的条件下,数量(名)可以后加“了2”,表示已经实现预期。

NP+了2,NP表示某个主体所依序经历序列中的一个序位,NP+了2表示随着时间流逝主体开始经历“NP”所表阶段,而且,这一阶段与前阶段有着明显不同。NP+了2的成立需要交际双方具有如下达成共识的已知信息:某个主体或者包括交际双方在内的所有人,主体依序经历的某个序列,因此,作为序列中一个序位的NP必然是主体一个阶段的经历,并且,经历的方式也已达成共识。因此,在NP+了2中,了2的语义可以抽象为:(某个主体)已经开始经历(NP所表阶段)。

祝东平,女,1962年生,文学博士,吉林大学文学院教授(长春130012);任英琦,女,1992年生,吉林大学文学院硕士研究生(长春130012)。