高职院校生源多样化背景下电子信息类专业实践教学体系的改革探索

2016-07-09尹玉军

尹玉军

【摘 要】随着高等职业院校招生制度改革,高职院校录取形式多元化。在生源多样化背景下,通过对国家示范性骨干高职院校南京信息职业技术学院电子信息类专业开展调研,从专业基础技能、专业核心技能和专业拓展技能三个层次实施实践教学体系的改革探索,形成了科学、合理、完整的“教、学、做”一体化的实践教学体系,增强了学生专业技能,提高了实践教学质量,对高职院校人才培养具有重要意义。

【关键词】生源结构;多样化;电子信息类专业;实践教学体系;改革

【基金项目】本文系2014年度江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金资助项目“高职院校生源多样化背景下专业实践教学体系的改革与实践——以电子信息类专业为例”(编号:2014SJB305)的研究成果。

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2016)14-0033-02

随着教育部《关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》(教学[2013]3号)提出并推行高等职业院校招生制度改革,高职院校招生录取形式多元化,生源结构多样化,高职院校教学改革的重点在于优化教育结构和提高教学质量。生源结构多样化在一定程度上影响着高职院校的教学质量,而高职院校的人才培养一贯注重技能培养,所以对实践教学体系进行改革,从而提高实践教学质量,对高职院校的人才培养具有重要意义。下面以国家示范性骨干高职院校南京信息职业技术学院电子信息类专业为例开展调研,并针对实践教学体系进行改革探索。

一、生源多样化对实践课程教学质量的影响

公办高职院校生源入学模式主要有对口单招、单独招生、分段培养3+2和普通高招等四种类型。生源结构多样化,不同类型的生源在进入高职院校学习之前的技能水平必然存在差异,技能水平的差异对实践教学模式和教学质量有着必然的相关性。针对不同入学类型生源的技能水平进行调研分析,技能水平差异分析如表1所示。

从调查结果来看,对口单招入学的三校生受过专业的基础技能训练,技能水平良好,在实践教学中,应该对基础技能进行技能扩展训练,更应该注重专业核心技能和专业拓展技能的规范训练和扩展训练;单独招生、分段培养3+2和普通高招入学的普高生在高中阶段没有受过专业的技能训练,技能水平欠缺,所以在基础技能、专业核心技能和专业拓展技能训练时首先应该注重规范训练,对于技能水平训练较好的学生,也应该进行扩展训练。总之,对于技能水平差异,同样应该实施“因材施教,分层教学”的差异化教学。

二、电子信息类专业实践教学体系改革

目前高职院校电子信息类专业实践教学体系主要包括:实验教学、实训教学、课程设计、毕业设计、毕业实习等环节,这些实践环节往往是单一的技能训练,互相之间缺乏连贯性、延续性和系统性,难以满足高等职业教育高素质技能型人才的培养需求。因此,在生源多样化的背景下,电子信息类专业实践教学体系进行改革势在必行,构建一个科学、完整的实践教学体系,是实现人才培养目标的根本保证。

根据电子信息类专业人才培养方案,将学生通过实践教学应该具备的技能分为专业基础技能、专业核心技能和专业拓展技能三种类型。专业基础技能是电子信息类专业最基本的技能,是训练专业核心技能和专业拓展技能的基础,主要包括常用元器件的识别与检测、手工插件焊接、手工贴片焊接、常用仪器设备的操作及使用等。专业核心技能是能够胜任电子类企业的职业岗位和岗位群所必需的技能,主要包括生产工艺、生产管理、调试工艺、质量检验、印制电路板绘制、AutoCAD绘图等。专业拓展技能是学生从第一岗位往第二岗位迁移所需的技能,是综合训练学生技术应用、解决实际问题的能力,主要包括产品设计、产品维修等。通过这三个层次循序渐进安排实践教学,将实践教学的目标和任务合理地设置到实践教学体系中,让学生在科学、完整的实践教学中掌握必备的、系统的技能。

三、专业基础技能实践教学

专业基础技能实践教学包括实验教学和专业基础实训教学两个方面。通过专业基础技能的培养和训练,为后续专业核心技能和专业拓展技能做好准备。

实验教学是在专业基础课程教学过程中,通过开展实验进行理论知识的验证。电子信息类专业基础课程包括电路基础、模拟电子技术、数字电子技术等。在教学内容改革方面,可以围绕后续专业课程教学内容,改变传统的验证性实验内容为应用性、综合性实验; 在教学方式改革方面,也可以改变传统的搭建电路进行调试测试的方式,而是选择相关专业软件(如EWB、Multisim等)进行仿真设计。

专业基础实训教学对应专业基础技能的培养,对应的实训课程有电子产品生产工艺与管理、电子产品调试与检验、电气安全及电工实训等。近几年,学院与南京新联电讯仪器有限公司、南京泰之联无线科技有限公司合作在校内建立“电子产品生产性实训基地”,对电子产品生产工艺与管理和电子产品调试与检验两门课程进行课程改革,变传统校内实训为校企合作实施人才培养,实训课时由28课时变为56课时,实训周数由1周变为2周,课程教学第1周安排在校内电子产品装配实训室,主要进行电子产品装配技能的基础训练,第2周安排在校内生产性实训基地,通过职业岗位进行专业核心技能训练。

1. 专业核心技能实践教学

专业核心技能实践教学是根据就业岗位的职业能力需求,开发以岗位技能为主要内容、实践教学为主要形式的岗位能力课程,着重培养学生的专业核心能力,为学生顺利入职提供保障,并为其岗位迁移提供基础。课程主要包括电子产品生产工艺与管理、电子产品调试与检验、AutoCAD实训、PCB设计实训、毕业实习等。

为实现真实环境、真实岗位的企业实训,在校内生产性实训基地,按照企业生产实训要求设立了产品装配生产车间、产品调试维修车间、仓库、管理办公室,营造企业氛围。电子产品生产工艺与管理和电子产品调试与检验两门课程的第2周安排在校内生产性实训基地,主要进行企业文化的学习及以企业真实产品(如数传电台、信号发生器、示波器、计数器、无线信号屏蔽器等)为载体的生产工艺、调试工艺、质量检验的工程实战训练,真正达到“校企合作、工学结合”的人才培养目标。

在AutoCAD实训、PCB设计实训课程教学中,围绕企业辅助设计岗位培养目标,梳理岗位工作内容、典型工作任务和职业能力要求,大量引入企业案例和素材,选取合适的教学内容设计项目,以真实项目为载体,对接岗位需求,实现教学做一体,将职业素质、职业能力和创新能力的培养有机结合。

2. 专业拓展技能实践教学

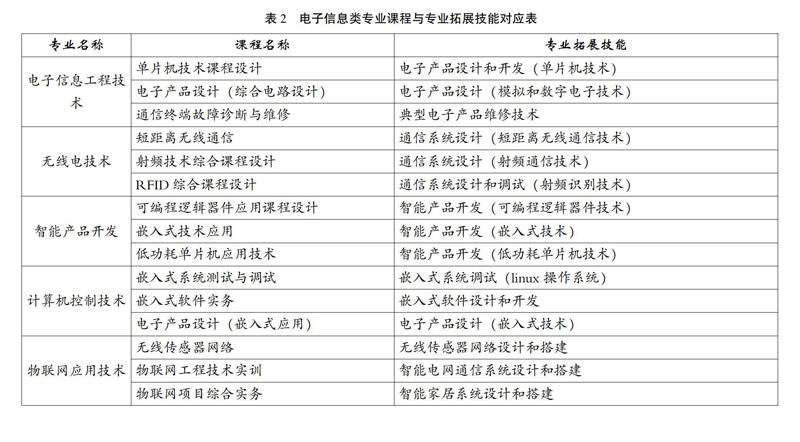

专业拓展技能主要立足于岗位迁移,通过学习专业知识及专业拓展实训课程,为其日后在专业领域的进一步发展奠定基础。电子信息类专业应根据专业特点、第一岗位及岗位迁移设置不同专业知识课程和实践课程。以南京信息职业技术学院为例,电子信息类专业课程与专业拓展技能对应关系如表2所示(P34)。

三、结语

在高职院校录取多元化,生源多样化背景下,根据电子信息类专业人才培养目标和就业岗位职业能力要求,从专业基础技能、专业核心技能和专业拓展技能三个层次着手,以“校企合作、工学结合”为重要途径,对电子信息类专业实践教学体系进行改革和探索。经过近三年的探索与实践,形成了科学、合理、完整的“教、学、做”一体化的实践教学体系,为增强学生专业技能,提高实践教学质量起到了重要的作用,取得了显著成效。

参考文献:

[1] 胡国兵,高燕,汤滟,等.高职入学模式差异与学习效果的关系及相关教学建议[J].开封教育学院学报,2015,(12):132-133.

[2] 熊国灿,周国娟,吴劲松.高职电子类专业实践教学体系的探索与实践[J]. 北京市经济管理干部学院学报,2014,(3):67-71.

[3] 王红英.高职电子类专业实践教学体系构建研究[J].现代工业经济和信息化, 2013,(5):82-83.

[4] 成冬梅.工学结合实践教学模式在电子信息工程技术专业中的应用[J].自动化与仪器仪表,2014,(4):115-116.

[5] 贺彩玲.高职校内生产性实训基地建设模式的研究与实践[J].教育与职业, 2013,(8):158-159.

(编辑:郝 婵)