融摄与交映:驻粤八旗与五仙古观

——以广州五仙观清代碑刻资料为中心*

2016-07-05罗燚英

罗燚英

融摄与交映:驻粤八旗与五仙古观

——以广州五仙观清代碑刻资料为中心*

罗燚英

[摘要]通过清代广州五仙观碑刻资料来考察驻粤八旗与五仙古观的历史交集和融沁感通,可以看出,五仙古观在旗境之中,宗教场域与政治空间叠合,南北风俗与满汉信众错互,观中五仙信仰暗契旗人现实需求、关帝信仰密合八旗原有信仰,岁月迁流,驻粤八旗渐次崇奉五仙,强化了观中关帝信仰。古观鼎新,旗人官军善信或动议、或赞划、或子来,捐金助成,成为五仙观有清一代最为活跃的信众主体,八旗原有观音信仰或由此嵌入五仙古观神灵体系,造成五仙观一定程度的宗教集合现象,凡此都折射出清代五仙观宗教空间演化的辩证逻辑,即驻粤八旗与五仙古观的历史关系中持存的融摄与交映的双向过程,以此为岭南区域文化的发展赋予了新的时代内涵。

[关键词]广州驻防八旗五仙观涵映

近世以降,在广州地区诸多道观中,历史最古无出玄妙观和五仙观之右者。玄妙观前身可回溯到唐时所建开元观,宋时为天庆观,明清时期乃道纪司所在,为众道教宫观之首,延至民国,甍栋不存。五仙观发轫于五代,云中音诵,亘年千载,暨至今日,坛宇犹在。玄妙观与五仙观的历史发展各有曲折,相异之处甚夥。仅就其宫观建筑的营构历史而言,自北宋至清末,玄妙观重修14次,五仙观则重修20次。二者差别非直修缮次数彼多于此而已,迥异之处乃在二者重修时的官方背景有浓淡之别。在玄妙观的14次重修活动中,有官方背景者6次,民间善信醵金所建者5次,另有3次情况不明。历代五仙观的修缮活动中,官方色彩浓郁,在20次重修中,其中有官方背景者13次,民间筹资重修者5次,另有2次情况不明。引起本文关注的是:清代8次官方重修五仙观,其中5次与驻粤八旗有关,且五仙观又恰在旗境之中,这并非历史的偶然,实际关涉到驻粤八旗与清代道教发展的密切联系,尤在驻粤八旗参与重修五仙观之事上表现至为显著,观中勒铭尚存,翔实周至,可资讨论。兹以碑铭为中心,结合方志诗文,参伍错综,试为考析,冀能有所推进焉。关于八旗研究,清代档案汗牛充栋、纡余委备,其中关于驻防八旗,现有八旗驻防整体研究专著问世,即定宜庄《清代八旗驻防研究》及韩国任桂淳的《清朝八旗驻防兴衰史》。①定宜庄:《清代八旗驻防研究》,沈阳:辽宁民族出版社,2003年;任桂淳:《清朝八旗驻防兴衰史》,北京:生活·读书·新知三联书店,1993年。其中定著探讨八旗驻防制度的形成、八旗驻防的统治机构和将领、八旗驻防的兵丁,相关讨论足资启发。任著以广州、荆州、福州等省驻防八旗为主,注重探讨兵饷和兵丁生计等问题,一些论点对本文实有裨益。至于其他各地驻防八旗及相关具体问题之研究,成果斐然,无烦缕。②其中,相关论述如马协弟《清代满城考》(《满族研究》1990年第1期)、日本北山康复《关于清代的驻防八旗》(《羽田博士颂寿纪念东洋史论丛》,1950年)、魏秀梅《从量的观察探讨清季驻防将军都统之人事嬗递》(《近代史所研究集刊》第10期,1981年)、朱永杰《清代驻防城时空结构研究》(北京:人民出版社,2010年)、关笑晶《清代直省驻防八旗寺庙祀神刍议》(赵志强主编《满学论丛》第3辑,沈阳:辽宁民族出版社,2013年)等,皆颇有参考价值。关于驻粤八旗研究,相关著述则甚为寂寥,其中马协弟、关溪莹、潘洪刚、郭福亮、何文平等人的相关讨论,甚能启瀹后学。③马协弟《清代广州满族述略》,《满族研究》1988年第1期;关溪莹、万蕙《清代广州“满城”的建置与管理》,《民族论坛》2014年第8期;关溪莹、翟麦玲《清代满族八旗兵驻防广州缘由探析》,《湘潮(下半月)(理论)》2008年第3期;潘洪刚、郭福亮《清初福州、广州八旗驻防的哗变事件》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2009年第2期;何文平《晚清军事改革中的广州驻防八旗》,《历史档案》2002年第3期。相较而言,就所经见,充分利用五仙观中碑刻资料探讨驻粤八旗与广州地区道教发展似未寓目,故不揣谫陋,略为述论,庶几深化此一研究。

一、有清五仙观碑刻中的驻粤八旗官军、旗人题名

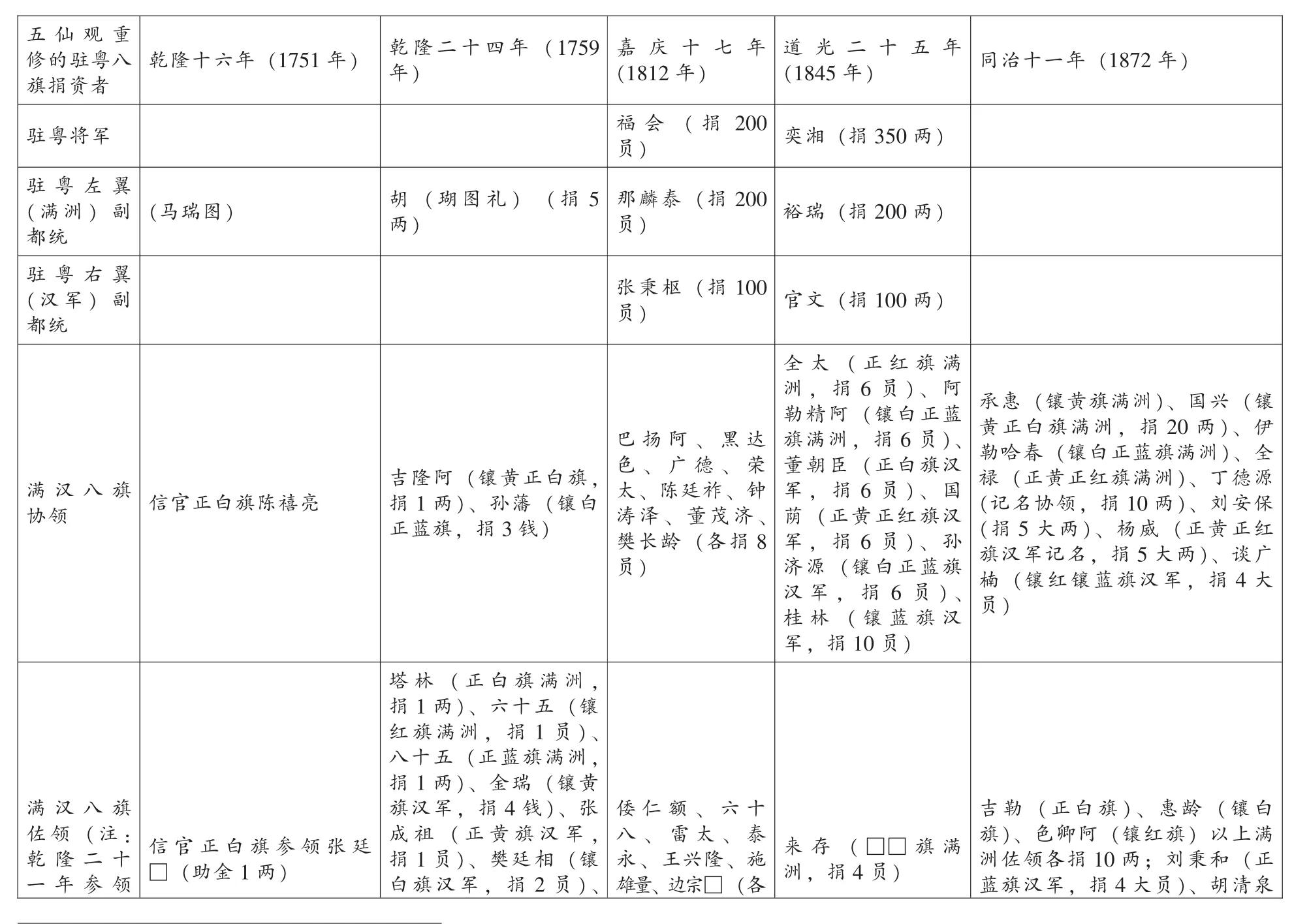

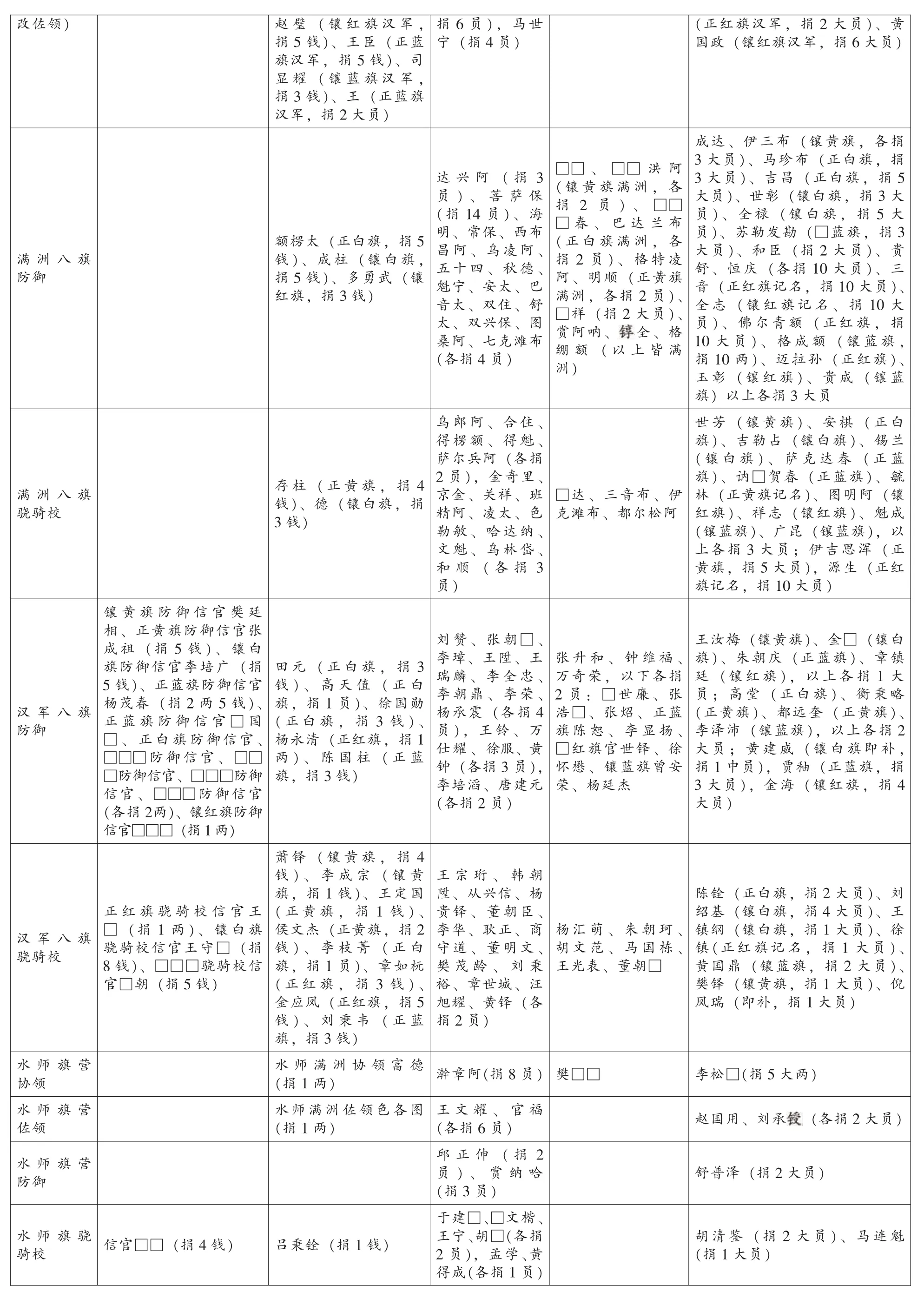

五仙观重修的驻粤八旗捐资者乾隆十六年(1751年) 乾隆二十四年(1759年)嘉庆十七年(1812年)道光二十五年(1845年) 同治十一年(1872年)驻粤将军 福会(捐200员) 奕湘(捐350两)驻粤左翼(满洲)副都统(马瑞图) 胡(瑚图礼) (捐5两)那麟泰(捐200员) 裕瑞(捐200两)驻粤右翼(汉军)副都统张秉枢(捐100员) 官文(捐100两)满汉八旗协领 信官正白旗陈禧亮吉隆阿(镶黄正白旗,捐1两)、孙藩(镶白正蓝旗,捐3钱)巴扬阿、黑达色、广德、荣太、陈廷祚、钟涛泽、董茂济、樊长龄(各捐8员)全太(正红旗满洲,捐6员)、阿勒精阿(镶白正蓝旗满洲,捐6员)、董朝臣(正白旗汉军,捐6员)、国荫(正黄正红旗汉军,捐6员)、孙济源(镶白正蓝旗汉军,捐6员)、桂林(镶蓝旗汉军,捐10员)承惠(镶黄旗满洲)、国兴(镶黄正白旗满洲,捐20两)、伊勒哈春(镶白正蓝旗满洲)、全禄(正黄正红旗满洲)、丁德源(记名协领,捐10两)、刘安保(捐5大两)、杨威 (正黄正红旗汉军记名,捐5大两)、谈广楠(镶红镶蓝旗汉军,捐4大员)满汉八旗佐领(注:乾隆二十一年参领改佐领)信官正白旗参领张廷□(助金1两)来存(□□旗满洲,捐4员)塔林 (正白旗满洲,捐1两)、六十五(镶红旗满洲,捐1员)、八十五(正蓝旗满洲,捐1两)、金瑞(镶黄旗汉军,捐4钱)、张成祖 (正黄旗汉军,捐1员)、樊廷相(镶白旗汉军,捐2员)、赵璧 (镶红旗汉军,倭仁额、六十八、雷太、泰永、王兴隆、施雄量、边宗□(各捐6员),马世吉勒 (正白旗)、惠龄 (镶白旗)、色卿阿(镶红旗)以上满洲佐领各捐10两;刘秉和(正蓝旗汉军,捐4大员)、胡清泉(正红旗汉军,捐2大员)、黄

清代乾隆至同治时重修五仙观,题名碑里出现大批广州驻防八旗官军、旗人题名,在现存广州道教庙宇碑刻④黎志添、李静所编著的《广州府道教庙宇碑刻集释》是广州道教庙宇碑刻搜集及研究的集大成之作,本文所指广州道教庙宇碑刻以此为据。中,这一情况颇为罕见,这对了解清代五仙观信众群体以及五仙观在驻粤八旗社会中的地位具有特殊意义。兹以图表形式直观呈现乾隆至同治五仙观重修中驻粤八旗官兵及旗人捐资情况:

一年参领改佐领)白旗汉军,捐2员)、赵璧 (镶红旗汉军,捐5钱)、王臣(正蓝旗汉军,捐5钱)、司显耀 (镶蓝旗汉军,捐3钱)、王(正蓝旗汉军,捐2大员)雄量、边宗□(各捐6员),马世宁(捐4员)蓝旗汉军,捐4大员)、胡清泉(正红旗汉军,捐2大员)、黄国政(镶红旗汉军,捐6大员)满洲八旗防御额楞太(正白旗,捐5钱)、成柱 (镶白旗,捐5钱)、多勇武(镶红旗,捐3钱)达兴阿(捐3员)、菩萨保(捐14员)、海明、常保、西布昌阿、乌凌阿、五十四、秋德、魁宁、安太、巴音太、双住、舒太、双兴保、图桑阿、七克滩布(各捐4员)□□、□□洪阿(镶黄旗满洲,各捐2员)、□□□春、巴达兰布(正白旗满洲,各捐2员)、格特凌阿、明顺(正黄旗满洲,各捐2员)、□祥(捐2大员)、赏阿呐、 全、格绷额(以上皆满洲)成达、伊三布(镶黄旗,各捐3大员)、马珍布 (正白旗,捐3大员)、吉昌 (正白旗,捐5大员)、世彰(镶白旗,捐3大员)、全禄 (镶白旗,捐5大员)、苏勒发勘(□蓝旗,捐3大员)、和臣(捐2大员)、贵舒、恒庆(各捐10大员)、三音(正红旗记名,捐10大员)、全志(镶红旗记名、捐10大员)、佛尔青额 (正红旗,捐10大员)、格成额 (镶蓝旗,捐10两)、迈拉孙(正红旗)、玉彰 (镶红旗)、贵成 (镶蓝旗)以上各捐3大员满洲八旗骁骑校存柱(正黄旗,捐4钱)、德(镶白旗,捐3钱)乌郎阿、合住、得楞额、得魁、萨尔兵阿(各捐2员),金奇里、京金、关祥、班精阿、凌太、色勒敏、哈达纳、文魁、乌林岱、和顺(各捐3员)□达、三音布、伊克滩布、都尔松阿世芳 (镶黄旗)、安棋 (正白旗)、吉勒占(镶白旗)、锡兰(镶白旗)、萨克达春 (正蓝旗)、讷□贺春(正蓝旗)、毓林(正黄旗记名)、图明阿(镶红旗)、祥志(镶红旗)、魁成(镶蓝旗)、广昆 (镶蓝旗),以上各捐3大员;伊吉思浑(正黄旗,捐5大员),源生(正红旗记名,捐10大员)汉军八旗防御镶黄旗防御信官樊廷相、正黄旗防御信官张成祖(捐5钱)、镶白旗防御信官李培广(捐5钱)、正蓝旗防御信官杨茂春(捐2两5钱)、正蓝旗防御信官□国□、正白旗防御信官、□□□防御信官、□□□防御信官、□□□防御信官、□□□防御信官(各捐2两)、镶红旗防御信官□□□(捐1两)田元(正白旗,捐3钱)、高天值 (正白旗,捐1员)、徐国勋(正白旗,捐3钱)、杨永清(正红旗,捐1两)、陈国柱 (正蓝旗,捐3钱)刘赞、张朝□、李璋、王陞、王瑞麟、李全忠、李朝鼎、李荣、杨承震(各捐4员),王铃、万仕耀、徐服、黄钟(各捐3员),李培滔、唐建元(各捐2员)张升和、钟维福、万奇荣,以下各捐2员:□世廉、张浩□、张炤、正蓝旗陈恕、李显扬、□红旗官世铎、徐怀懋、镶蓝旗曾安荣、杨廷杰王汝梅(镶黄旗)、金□(镶白旗)、朱朝庆(正蓝旗)、章镇廷(镶红旗),以上各捐1大员;高堂 (正白旗)、衡秉略(正黄旗)、都远奎 (正黄旗)、李泽沛(镶蓝旗),以上各捐2大员;黄建威 (镶白旗即补,捐1中员),贾秞(正蓝旗,捐3大员),金海 (镶红旗,捐4大员)汉军八旗骁骑校正红旗骁骑校信官王□(捐1两)、镶白旗骁骑校信官王守□(捐8钱)、□□□骁骑校信官□朝(捐5钱)萧铎(镶黄旗,捐4钱)、李成宗 (镶黄旗,捐1钱)、王定国(正黄旗,捐1钱)、侯文杰(正黄旗,捐2钱)、李枝菁 (正白旗,捐1员)、章如杬(正红旗,捐3钱)、金应凤(正红旗,捐5钱)、刘秉韦 (正蓝旗,捐3钱)王宗珩、韩朝陞、从兴信、杨贵铎、董朝臣、李华、耿正、商守道、董明文、樊茂龄、刘秉裕、章世城、汪旭耀、黄铎(各捐2员)杨汇萌、朱朝珂、胡文范、马国栋、王光表、董朝□陈铨(正白旗,捐2大员)、刘绍基(镶白旗,捐4大员)、王镇纲(镶白旗,捐1大员)、徐镇(正红旗记名,捐1大员)、黄国鼎(镶蓝旗,捐2大员)、樊铎(镶黄旗,捐1大员)、倪凤瑞(即补,捐1大员)水师旗营协领水师满洲协领富德(捐1两) 澣章阿(捐8员)樊□□ 李松□(捐5大两)水师旗营佐领水师满洲佐领色各图(捐1两)王文耀、官福(各捐6员) 赵国用、刘承(各捐2大员)水师旗营防御邱正伸(捐2员)、赏纳哈(捐3员)舒普泽(捐2大员)水师旗骁骑校 信官□□(捐4钱) 吕秉铨(捐1钱)于建□、□文楷、王宁、胡□(各捐2员),孟学、黄得成(各捐1员)胡清鉴 (捐2大员)、马连魁(捐1大员)

注:上表根据乾隆十六年(1751年) 《重修五仙观碑记》、乾隆二十四年(1759年) 《重修五仙观各殿照壁碑》、嘉庆十七年(1812年)曾燠《重修南海五仙观碑》、道光二十五年(1845年)《重修五仙古观官绅捐助工金题名碑》及同治十一年(1872年)承惠《重修五仙观碑记》五碑①乾隆十六年《重修五仙观碑记》、乾隆二十四年《重修五仙观各殿照壁桅杆碑记》和道光二十五年《重修五仙古观官绅捐助工金题名碑》各据笔者录文,乾隆十六年重修碑全碑脱泐严重,道光二十五年重修碑下部脱泐严重,故表中仅列出所能辨识的驻粤八旗捐资者。嘉庆十七年曾燠《重修南海五仙观碑》及同治十一年承惠《重修五仙观碑记》参见黎志添、李静编著:《广州府道教庙宇碑刻集释》,第221-229、233-238页。制作而成。参与乾隆二十四年重修的信众题名中不乏驻粤满洲旗人的姓名及捐资,但不知具体属何旗,故不列入表。据道光二十五年重修的《重修五仙观谨将官绅善信敬奉供器开列碑》(碑石尚存五仙观今址),镇粤将军奕湘于玉皇殿奉龙袍二领、北帝殿奉龙袍一领,镶红镶蓝旗满洲协领喀勒春于北帝殿奉大鼓一面,镶红旗满洲防御忠音于三官殿奉神帐一张,富勒洪阿于众神堂奉神灯一盏。乾隆十六年“马瑞图”:碑文此处左翼副都统姓名及捐资皆泐,据《驻粤八旗志》卷8《职官表》补(长善等纂,马协弟、陆玉华校注:《驻粤八旗志》,第348页)。乾隆二十四年“胡(瑚图礼)”:碑文此处满洲副都统姓名仅见“胡”字,据《驻粤八旗志》卷8《职官表》补(长善等纂,马协弟、陆玉华校注:《驻粤八旗志》,第349页)。另外,同治十一年重修碑中尚有驻粤满洲八旗官军薪俸捐资,因无法纳入上表,兹列于此处:“镶黄旗满洲官兵:工金叁佰柒拾贰两贰钱,正白旗满洲官兵等:工金叁佰柒拾叁两零壹分,镶白旗满洲官兵等:工金叁佰九拾四两四钱九分,正蓝旗满洲官兵等:工金叁佰捌拾壹两伍钱陸分,正黄旗满洲官兵等:工金叁佰柒拾柒两陸钱四分,正红旗满洲官兵等:工金叁佰柒拾陸两九钱壹分,镶红旗满洲官兵等:工金叁佰柒拾九两贰钱四分,镶蓝旗满洲官兵等:工金叁佰陸拾捌两贰钱柒分。”[1]

清代八旗驻防制度在满清统一全国的过程中形成,此制度肇始于顺治朝,发展于康熙朝,至乾隆朝大致完备,其驻防地为各战略要地和重要城市。广州即全国八旗驻防地97处之一。《广州驻防事宜·序》明确说明了“驻粤八旗”及“水师旗营”的建置及发展:“自康熙二十一年削平三藩,于边腹要地特建亲军大镇。广州始置将军、左右副都统。前后调京城八旗汉军官兵三千,挈眷驻防。此粤东有旗兵之始。乾隆二十一年,奉旨裁减汉军官兵之半,续派满洲官兵一千五百员,遂满汉合驻焉。水师旗营则建于乾隆十一年,向系汉军官兵,自满汉合驻后,改为满汉均补,续以满员。”[2]据此,乾隆十六年五仙观重修时,捐资的驻防八旗皆为汉军。乾隆二十四年以后的五仙观重修,捐资的驻防八旗才区分满洲八旗、汉军八旗以及水师旗营。据《驻粤八旗志》卷1《官额》记载,驻粤八旗设将军1名,满洲副都统、汉军副都统各1名,满汉八旗各设协领4员、佐领8员(实设4员,协领兼摄4员)、防御16员、骁骑校16员。满洲八旗佐领中正白、正红、镶白、镶红实置,镶黄、正黄、正蓝、镶蓝协领兼摄。汉军八旗佐领中镶黄、正红、正蓝、镶红实置,正白、正黄、镶白、镶蓝协领兼摄。水师旗营则设协领1员、左翼佐领1员、右翼佐领1员、防御2员、骁骑校6员。①长善等纂,马协弟、陆玉华校注:《驻粤八旗志》,沈阳:辽宁大学出版社,1992年,第46-47页。另外,驻粤八旗官额设置及名称变化可参见该卷卷首按语的记述(第45页)。从五仙观重修(自乾隆到同治年间)的驻粤八旗捐资情况表中,可以了解历次捐资的驻粤八旗官员的实际情况,其中嘉庆十七年(1812年)、道光二十五年(1845年)和同治十一年(1872年)的情况尤为值得关注。

在嘉庆十七年五仙观重修中,捐资的驻粤八旗官员包括驻粤将军、左右都统、满汉八旗协领8人、满汉八旗佐领8人、满洲八旗防御16人、汉军八旗防御15人、满洲八旗骁骑校15人、汉军八旗骁骑校14人、水师旗营协领1人、水师旗营佐领2人、水师旗营防御2人、水师旗营骁骑校6人。两相对照,嘉庆重修中捐资的驻粤八旗官员人数与《驻粤八旗志》记载的官额设置基本吻合,可以认为几乎所有的驻粤八旗官员都参与了此次五仙观的重修。

道光二十五年五仙观重修,驻粤八旗官员捐资题名皆泐石留存,不过由于题名碑下部脱泐较多,其具体人数无法确切统计,仅就辨识部分加以统计和推断。捐资驻粤八旗官员包括驻粤将军、左右都统、满汉八旗协领8人、满洲八旗佐领1人、汉军八旗佐领3人、满洲八旗防御14人、汉军八旗防御15人、满洲八旗骁骑校5人、汉军八旗骁骑校6人、水师旗营协领1人、水师旗营佐领2人。由于满洲佐领、汉军佐领前后皆有数行脱泐,推断捐资的满汉八旗佐领不止此数。满汉八旗防御皆有部分脱泐,按碑刻所列,可推断捐资的满汉八旗防御应各有16人。至于骁骑校,有6行仅余“骁骑校”三字,推断脱泐部分应有12人,加上现存人数,捐资的满汉八旗骁骑校应有23人。比对《驻粤八旗志》记载的官额设置,可以认为道光二十五年驻粤八旗官员几近全体捐资重修五仙观。

同治十一年五仙观重修,捐资的驻粤八旗官员包括满汉八旗协领8人、满汉八旗佐领6人、满洲八旗防御16人(每旗两人)、满洲八旗骁骑校13人、汉军八旗防御11人、汉军八旗骁骑校6人、水师旗营协领1人、水师旗营佐领2人、水师旗营防御1人、水师旗营骁骑校2人。与嘉庆十七年的那次重修相比,参与此次重建的驻粤八旗官员略有缩减,但仍占据了绝大部分。而且,满洲八旗官兵还集体捐出薪俸。此外,除了驻粤八旗官员外,驻粤八旗兵亦参与此次重修,其中既包括集体捐俸的满洲八旗兵,也包括单列出来的甲兵尚群以及领催常陞等13人。这也再次证明了五仙观在驻粤八旗社会中的地位。

二、广府旗境②旗境即八旗驻防居住的地界,清代八旗驻防或独处一城,或占居一隅,以与民境相隔离。四至与五仙古观地望

清代广州驻粤满汉八旗官兵按规定均居住于广州城西隅旗境内,自成一个旗人聚居区。五仙观重修之所以得到大批驻粤八旗官员及旗人的捐资,首先与五仙观所处位置有密切关系,即五仙古观正在旗境之内。关于五仙观的地望,从《驻粤八旗志》卷2《旗境分界图》来看,[3]五仙观位于与米市街、甜水巷相接的大市街上。该书卷24《杂记》则明确称五仙观“在满洲镶白旗境”。[4]关于旗境四至,《驻粤八旗志》卷2《建置志》云:“省垣自大北门至归德门止,直街以西概为旗境,自九眼井街以东至长泰里,复西至直街以东则属民居。”[5]广州城虽有旗境,不过,广州并未实行民旗分居,而是旗民杂处。③《雍正朝汉文朱批奏折汇编》雍正四年十一月二十四日石礼哈奏:“广城旗民杂处,凡遇良民,自各相安,若逢匪类,最易引诱为匪。”(《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第9册,中国第一历史档案馆编,南京:江苏古籍出版社,1991年,第509页)正如《驻粤八旗志》卷14《蔡良传》所云:“又广州五方杂处,最易藏奸,乃编设保甲。凡民人处旗境者,其来历、眷口,悉令填注门牌。”[6]旗境中不仅旗人与汉民杂处,且华、回杂处。《驻粤八旗志》卷17《朱传》载曰:“旗境光塔街有怀圣寺,明季回民距居其左右,恒有外来回民入寺扫塔。……由是华、回相安,至今无异焉。”[7]由此可知,旗境并非纯粹的旗人社会,在地域上旗、民错处。不啻于此,事实上,旗、民的身份并非一定不变,在一定程度上,二者身份有一个反向的变化过程。旗人可以出旗。乾隆二十一年(1756年),汉军八旗有一半出旗。再者,旗人逃旗也会被旗籍销档。《驻粤八旗志》卷5《经政略》“逃人”条对此有明确记载。[8]另外,旗女违禁许字民人,其身份会转化为民人,而民女嫁与旗人,则可能编入旗册,称为旗人,具见《驻粤八旗志》卷5《经政略》“旗人嫁娶”条。[9]

除上述以外,满洲八旗入驻广州,自然而然会与民人产生各种社会联系。《驻粤八旗志》卷17《门可旌传》称:“时印房所用书吏皆广州人。”[10]此是满洲八旗驻防机构低级办事人员用本地民人之例。《驻粤八旗志》卷16《文明传》:“镶黄旗境在归德大街,市肆骈集,旗、民交易,每生事端。”[11]《驻粤八旗志》卷17《彭希圣传》:“其街西房屋,任租赁于民开设店肆,俾通贸易。由是商贩骈集,繁盛倍前。”[12]这两则材料是驻防八旗与民人存在频繁经济联系的体现。联系上文提到官方允许驻防八旗子弟可以娶民女为妻,旗、民通过婚姻纽带联系愈益密切。驻防八旗镇守广州,旗、民之间存在密切而广泛的政治、经济、文化及其他社会联系,深受当地民人影响。《驻粤八旗志》卷15《何天培传》:“幼在广十一年,能操广州土音。”[13]这是旗人在日常语言方面受当地民人影响的体现。迨至清后期,满洲八旗对于清字反而疏于汉文。《驻粤八旗志》卷首《敕谕》“道光七年十月十七日”条:“近因广州将军庆保等考核军政奏折书写汉字,而请安折亦写汉字,岂广州驻防官兵五千余人,独无一人能写清字耶?今观庆保等所奏例折亦率写汉字。尔等竟染汉人习气,实属可笑!若不整顿,久之有失满洲本业。”[14]岁月渐深,在社会风俗方面,旗人亦受当地民人影响。《驻粤八旗志》卷21《常恩传》:“时旗人婚丧祭祀有染汉习者。”[15]八旗主政者对此早已有所察觉,多方探思,冀求肃正旗风。《驻粤八旗志》卷16《舒敏传》:“深虑满人在粤渐染汉人习气,力加整饬。”[16]从这方面正体现旗人濡染汉俗日深一日。

广州本地民人对旗人影响,初期尚在物质层面,后期影响日剧,在旗人的精神世界、信仰体系方面,本地的宗教信仰渐次为旗人所接受。具体而言,五仙古观所代表的岭南道教文化无疑也深刻影响了旗人,五仙为旗人所崇信,旗人信众的加入又推动五仙观的道教文化意蕴多元化,这正是清代五仙观历次修缮过程中出现驻防八旗大力捐助的人文地理背景。由于驻粤八旗聚居于旗境内,作为旗境内的重要道观,具备广城民众日常出入的公共空间性质,五仙观遂成为可供旗人选择的信仰空间和宗教活动场所。

三、旗民信仰契合与南北神灵交际

除去地处旗境之内的外在因素外,五仙观得到驻粤八旗重视的内在因素还在于五仙所体现的好生之德,这与驻粤八旗的现实需求相契合,此乃驻粤八旗敬奉五仙的现实基础。早在清初靖南王耿继茂重修五仙观时,就明确表达对五仙好生之德的颂扬,认为能使世界皆饱稔,乃功行之最普者。更为直接而明确的表述是道光二十五年(1845年)黄恩彤的《重修五仙观碑文》,其文曰:“方今粤东旗民生齿繁衍,养生之计,视昔尤亟。洪维五仙授六出之嘉穗,子阛阓以祝釐,殆天降五行之精,锡福兹土,雨旸时若,嘉禾遂生,以福佑我圣朝亿万年无疆之休。”[17]由此可见,清代乾隆以后,驻粤八旗积极捐资修建五仙观的背景正是驻粤八旗的生计问题。

驻防旗人的主要收入包括月饷和岁米两项。按规定,驻防旗人之米的发放形式有两种,一是直接将米发放给兵丁,即“本色”,一是把米折价发银,即“折色”。据定宜庄研究:“‘折色'的发放,使驻防兵丁的收入与当地生产的好坏、米价的贵贱发生了密切的关系。丰年米贱,发银自然饶裕,遇米贵时,则难免因生计拮据而出现问题。因此,米价问题往往成为驻防兵丁在地方上‘闹事'的导火线。”[18]雍正三年(1725年)广东因灾而秋收荒歉,粮少米贵,雍正四年(1726年),时任广东巡抚的杨文乾设平籴厂抑制米价,导致广州驻防八旗兵丁发生打抢平籴厂的哗变事件。①见潘洪钢、郭福亮《清初福州、广州八旗驻防的哗变事件》(《中南民族大学学报》2009年第2期)及张旭《雍正朝广东驻防八旗兵丁打抢平籴厂事件研究——兼论雍正帝驾驭封疆大吏的权术》(内蒙古师范大学硕士学位论文,2009年)。定宜庄在关于八旗驻防的研究中,也指出这一事件的起因是平籴造成的米价陡涨不仅危及当地百姓生活,也危及了靠折色银买米的八旗兵丁生计。[19]这一事件不过是驻粤八旗生计问题的一次集中爆发,而且与米价密切相关。这次事件也导致了其后数任广州将军借由平抑谷价等手段来缓解驻粤八旗生计问题恶化。②参见樊封:《南海百咏续编》卷3《祠宇》“石将军祠”条所述。(樊封著、刘瑞点校:《南海百咏续编》,广州:广东人民出版社,2010年,第230-231页)

五仙观源自五仙骑羊来降、遗穗广州的古老传说。明清时期,五仙五羊传说传衍之重要一端即五仙祝佑广州永无饥荒,成为广州的五谷神。此点在清中叶以降驻粤八旗人丁繁衍、生计日趋困窘的背景下显得尤为重要,足以促使驻粤旗人崇奉五仙以求生计无忧。当然,驻粤八旗捐资重修五仙观多是由驻粤八旗官员主导,这对驻粤八旗官兵的宗教信仰产生重要影响,驻粤八旗官员或许出于解决或缓解驻粤八旗生计问题的心理需求,引导驻粤八旗奉祀五仙,进而逐步转变为信仰。驻粤八旗官员中专管八旗米粮的理事同知在嘉庆十七年(1812年)和道光二十五年(1845年)这两次重修中皆有捐资,是为旁证。五仙观位于旗营之内,驻粤八旗官兵耳濡目染,对五仙逐步熟悉,再加上现实生计的需求,外来旗人与本地民众在宗教信仰观念的隔阂逐步消弭。自乾隆到同治,驻粤八旗至少五次修葺、重建五仙观,反映了驻粤八旗信仰文化融摄本土神仙信仰的具体面相。

五仙信仰受到驻粤八旗崇奉,除上述原因外,五仙观供奉的神灵所体现的信仰内蕴与驻粤八旗的原有信仰交叉重叠,亦是五仙古观受到驻粤八旗重视的原因之一。五仙观除了奉祀五仙外,也崇奉关帝,而关帝在旗人的信仰中占据重要地位。关公是中国传统文化中忠义的典型人物,对于崇尚武功、笃守信义的满人来说,有特殊的魅力。清人王嵩儒《掌固零拾》记载:“本朝未入关之先,以翻译《三国志演义》为兵略,故极崇拜关羽。其后有托为关神显灵卫驾之说,屡加封号,庙祀遂遍天下。”[20]满人视关羽为护国神,对其崇拜之虔诚甚至胜于汉人。按规定,驻粤旗人不可随意离开旗境,是以驻粤旗人选择其境内五仙观之关帝殿作为祭拜关羽之地也就顺理成章。

综合上述,可以看出,驻粤八旗初来之时,“南北异宜,旗民殊俗”,[21]岁月浸染,旗人与当地民人往来尤多,旗人逐步将满族原始宗教信仰与岭南巫觋文化、民间信仰和道教相融合,并最终将本地各种神灵视为奉祀对象。有学者研究认为,对广州本土神祇,满族人都很尊重。[22]正是通过上述长时间的信仰融合,五仙古观与驻粤八旗的生活密切联系起来。《觚续编》卷4《物觚·瓦溺器》记载了驻粤旗人与五仙观道士之间发生的一则轶事:

东粤省城甜水巷旗人丁姓者,入市买一溺器,命童携归,置于卧床之侧。夜起小遗,而壶口闭塞,且举之颇重,就月视之,口内外皆黄蜡封固。丁以石碎之,忽见三寸小黑人跳跃而出,顷刻间长八九尺,身衣墨色布袍,手持利刃,入室登床,将杀丁妇。丁随于床头拔剑格斗,至鸡鸣时,黑人倏然而隐。次夕更余,复见灯下,丁仍挥剑逐去。越十余日,其邻余秀士之妻告丁妇曰:“我闻五仙庙法师善治妖,盍往求焉?”是夜,黑人竟奔秀士家,大声詈曰:“我与丁妇有三世夙仇,愬之冥界;其父母兄弟死亡无遗,唯此女在耳,将尽杀以雪我冤。何与汝事而令遣妖道驱我为?”悉碎其日用器物,愤愤出门,遂不复见。丁妇自是无恙。[23]

此则所记当是康熙年间之事,丁姓旗人应是汉军八旗之属。甜水巷就在五仙观附近,[24]“五仙庙法师”当是五仙观的道士。有意思的是,五仙观道士并未真正出场,而是通过丁姓旗人邻居余秀士之妻之口及黑人所骂之言来呈现其形象。道士治妖一直是俗世民众对其最主要的定位之一。故事最终结局显然是丁姓旗人听取了邻人之妻的建议,请来五仙观道士顺利驱妖。与五仙观重修题名碑仅见其名及捐资不同,此则轶事具体展现了五仙观在驻粤旗人日常生活中的影响,更为形象、更有趣味。

事实上,终清一代,广州道教对驻粤八旗的影响是全方位的,从信仰层面直至技术层面无不皆然。《驻粤八旗志》卷24《杂记》:“相传康熙中拜音达礼年归,道出广信,谒张真人,将求符箓厌胜。有一黄衣道人趺坐南楹,真人指谓将军云:‘此师有术。'将军乃与为礼。道士索纸笔,书‘泰山石敢当'五字,字大径尺,末题纯阳子书,遂刊石立诸东廊。”[25]此则史料虽出诸传闻,亦能略见道教与驻防八旗高层的交际。《驻粤八旗志》卷24《杂记·石柱传》记载石柱为人疗伤时,戟指书符,默咒数遍,吸水噀伤,俨然道医手法。[26]这无疑暗示道教医术对旗人的影响。《驻粤八旗志》卷23《张如芸传》明确显示出作为汉军正白旗人张如芸医术源自道医。[27]两则史料都反映出道教在医术方面对驻粤旗人的影响。

甚或,驻粤旗人修道者亦不乏其人。如《驻粤八旗志》卷24《杂记·倪呈璠传》记载乾隆时正白旗防御倪呈璠入罗浮山修道。[28]《驻粤八旗志》卷22《徐振远传》亦载徐父好道入罗浮修行。[29]二者为岭南道教信仰同化驻粤旗人信仰之例证。《驻粤八旗志》卷22《王瓒传》:“晚年好览方书,时为人治疾,善摄气导养之术。”[30]《驻粤八旗志》卷23《郭士琳传》:“汉军镶黄旗人。……一老道人在门外谓其母曰:‘夫人毋悲。吾现居三元宫。能令公子从吾学一年,必令雪前愤。'……遂教以存神、导气及技击之法。”[31]凡此皆是道教在道术方面对驻粤旗人的影响。

四、余论

观照上述可知,康熙二十一年,汉军八旗驻防广州,乾隆二十一年后,满汉八旗合驻广州,五仙古观遂在旗境之中,恰在广州将军署西南隅,将军署位于四牌楼大街和惠爱大街的西北角,两广总督、广东巡抚、广东布政使衙署均在四牌楼大街东侧,与将军署毗邻。[32]在这样独特的城市空间区畛之中,作为宗教场域的五仙古观,逐渐融入驻防八旗的日常生活之中,成为旗人宗教情怀甚至精神世界的尘世寄托,这自与其所崇奉的五仙、兼奉的关帝、观音诸信仰与旗人的现实需求与原有的信仰体系多相契合密切相关,是旗人社会融摄岭南文化的体现。从乾隆二十四年(1759年)的香会众信捐资题名来看,参与此次重修的信众题名中不乏驻粤满洲旗人的姓名及捐资,如玛克什布、伊精阿、伊林、五林保、黑达色、阿克东阿、阿尔太、岱青阿、保爱、华翰、四十五、六十、二达子等。据《驻粤八旗志》的相关记载,乾隆二十四年时,玛克什布可能是镶蓝旗满洲骁骑校,六十任镶红旗满洲佐领,华翰是满洲镶蓝旗人(甲兵),黑达色可能是镶蓝旗满洲骁骑校。①详见《驻粤八旗志》卷9《职官表》、卷16《六十传》、《玛克什布传》及卷18《华瀚传》的相关记载。(长善等纂,马协弟、陆玉华校注:《驻粤八旗志》,第368、370、372、375、377、451、454、479页)由此可见,乾隆二十一年(1756年),满洲八旗来粤驻防后,由于五仙观地处旗境,满洲旗人也开始加入五仙观香会,积极参与五仙观香会活动。五仙观香会遂逐步发展为旗民混杂的香会。此外,五仙观后被称为旗街公庙,[33]凡是类情况皆为此历史事实的反映。

值得注意的是,自顺治三年佟养甲入广州,其后李成栋反叛,顺治七年尚、耿二藩底定粤省,二藩驻节广州。之后耿藩徙闽,尚藩镇守广州。三藩氛靖,康熙二十一年汉军八旗驻防广州,在军事征伐和武力镇守中,北方的文化和习俗相随入粤。②又据樊封《南海百咏续编》卷2《道观》“应元宫”条、卷3《神庙》“马王庙”条、“药王庙”条,广府药王信仰、马明王信仰、斗姥信仰,溯其渊源,皆有北方信仰入粤而衍变的迹痕。(樊封著、刘瑞点校:《南海百咏续编》,广州:广东人民出版社,2010年,第209-210、219-220页)乾隆二十一年满汉八旗合驻。这些历史变化无疑也会映射到五仙古观的历史变迁之中。旗人本就崇佛尊道,广州城之全真龙门派传统乃是由清初南来的两藩旗人将卒带来。[34]广州三元宫的燕九节风俗虽在撤藩后稍息,然藩下旧部与汉军八旗合驻,分入上三旗,其势力和影响持续至雍正年间,诸如燕九节之类的风俗虽不如初时之盛,但并未完全湮灭。康熙四十三年,提督金宏镇修葺三元宫,以九月朔建九皇会,沿为风俗。[35]参与其中者当不乏驻粤旗人。目下载籍所见,对于清代五仙观传信道教何派并不能确证。清末陈铭珪(法名教友)(1824—1881年)及其子皆认为五仙观属全真道观。③参见陈铭珪:《长春道教源流》,《藏外道书》第31册,成都:巴蜀书社,1994年,第137页;陈伯陶:《罗浮指南》,龚鹏程、陈廖安:《中华续道藏初辑》第5册,台北:台湾新文丰公司,1999年,第25页。然据现存清代五仙观住持道士的资料来看,五仙观改正一为全真尚不能成为确论。乾隆十八年(1753年)《重修药王庙碑记》中提及当时五仙观住持道士是梁中,乾隆二十四年,五仙观各殿照壁桅杆重修,住持道人吴兆伦、李道隆、梁廷汉与五仙观香会缘首住持重修并立石。又按白云观《诸真宗派总簿》所载龙门派派字诗,④白云观《诸真宗派总簿》所载龙门派派字诗:“道德通玄静,真常守太清,一阳来复本,合教永圆明。至理宗诚信,崇高嗣法兴,世景荣惟懋,希微衍自宁。住修正仁义,超升云会登,大妙中黄贵,圣体全用功。虚空乾坤秀,金木姓相逢,山海龙虎交,莲开现实新。行满丹书诏,月盈祥先生,万古续仙号,三界都是亲。”(李养正:《新编北京白云观志》,北京:宗教文化出版社,2002年,第438页)这几位住持道士的姓名皆不符合派字诗,或并非其道名。故仅从其姓名来看,难以判断五仙观之道派传统的变化。不过,清代同治承惠《重修五仙观碑记》开列的捐资者名单中有“本观住持道衲卢理珍”。[36]卢理珍可能是龙门派第22代“理”字辈。三元宫在乾隆四十五年(1780年)的传承字辈已达到第17代的“教”字辈,同治时期达到第23代“宗”字辈。若五仙观的传承字辈与三元宫时间相仿,那么到同治十一年(1872年),其传承字辈确有可能达到第22代“理”字辈。道光二十五年《重修五仙观官绅善信敬奉供器开列碑》记载,三元宫为五仙殿奉大鼓一面,为北帝殿奉串炮罩一个、酒海一个,为三官殿奉锡香□二副、大鼓一面。同治十一年《重修五仙观碑记》开列“三元宫常住:工金拾大员”。[37]据此可知,至少在清道光以后,三元宫和五仙观之间的交往颇为密切。是以这两所道教宫观的宗教信仰在交往中相互浸染未为不可。

更为重要的是,三元宫与五仙观同在旗境,信众中不乏旗人,清代官方8次重修五仙观,其中5次与驻防八旗有关,有两次的重修动议发自旗人,有1次重修发起时,旗人为重要赞划者。在5次五仙观重修中,旗人高层多为大额捐金的信官,也即意味着八旗高官即是五仙观的大施主,而在同治十一年重修五仙观时,其筹措未足的部分由满洲八旗官军薪俸补足,又因五仙观在镶白旗地段,镶白旗满洲官军与镶白旗满洲乡祠又有加捐,这些都反映出驻防八旗与五仙观的联系不是仅为一种松散的交往,而是一种整体联系和深度关联,这些因素无疑对五仙观道派属性的徙移会产生一定的影响。

值得一提的是,清代五仙古观兼奉观音与旗人社会亦有密切关系。观音信仰在广州满族中根深蒂固。传说驻粤满洲八旗来穗时,乾隆皇帝恩赐观世音菩萨像,驻粤八旗将之安奉在正红旗驻防地段的观音楼上,成为广州满族的香火庙,农历二月十九日和十一月十九日观音诞,香火极盛。驻粤旗人除了到观音楼祭拜观音外,五仙观亦因内设观音殿而成为驻粤旗人祭拜观音之地。

总体而言,驻防八旗与五仙古观的历史互动过程展示了岭南地区宗教空间的一种辩证逻辑,即一种融摄与交映的双向过程,一方面驻粤八旗官军的信仰世界被岭南地区五仙古观这一宗教空间及其所蕴含的宗教文化所影响塑造,而另一方面驻粤八旗官军旗人在日月之间通过参与捐助五仙古观的过程中改造了五仙观的神圣空间,使岭南道教在本土化发展的历史过程中又呈现出南北满汉交融互映的新向度,由此拓展出岭南区域文化发展的新文化景观。

[参考文献]

[1][17][36][37]黎志添、李静编著:《广州府道教庙宇碑刻集释》,北京:中华书局,2013年,第237、231、237、237页。

[2]庆保辑:《广州驻防事宜》,《续修四库全书》第860册《史部·政书类》,上海:上海古籍出版社,2001年,第210页。

[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][25][26][27][28][29][30][31]长善等纂,马协弟、陆玉华校注:《驻粤八旗志》,沈阳:辽宁大学出版社,1992年,第75、560、75、431、467、249、250、465、456、465、443、29、510、451、552、550、543、550、521、527、545页。

[18][19]定宜庄:《清代八旗驻防研究》,沈阳:辽宁民族出版社,2003年,第198、259页。

[20]王嵩儒:《掌固零拾》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第1辑第36册,台北:文海出版社,1966-1973年,第19页。

[21][35]樊封著、刘瑞点校:《南海百咏续编》,广州:广东人民出版社,2010年,第235、209页。

[22]关溪莹:《从女神崇拜到观音信仰——广州世居满族文化重建过程中的信仰变迁》,《宗教学研究》2006年第1期。

[24]黄佛颐编纂,仇江、郑力民、迟以武点注:《广州城坊志》,广州:广东人民出版社,2012年,第317页。

[32]任桂淳:《清朝八旗驻防兴衰史》,北京:生活·读书·新知三联书店,1993年,第17页。

[33]《广州市市政厅财政局布告开投五仙观地连上盖由:布告第二七八号》,《广州市市政公报》第76期,1923年,第35页。

[34]黎志添:《广东地方道教研究》,香港:香港中文大学出版社,2007年,第106页。

责任编辑:郭秀文

〔中图分类号〕K207

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)06-0117-09

*本文系2015年度《广州大典》一般项目“融摄与交映:近世广州道教区域化研究”(2015GZY10)的阶段性成果。

作者简介罗燚英,广东省社会科学院历史与孙中山研究所助理研究员(广东广州,510610)。