转型期城市居民群际信任的层级性特征

——基于深圳、哈尔滨、烟台调查数据的探索性研究*

2016-07-05胡琳丽杨宜音郭晓凌

胡琳丽 杨宜音 郭晓凌

转型期城市居民群际信任的层级性特征

——基于深圳、哈尔滨、烟台调查数据的探索性研究*

胡琳丽杨宜音郭晓凌

[摘要]转型期的中国出现了明显的社会阶层分化,以职业为基础的阶层群际信任对于维护社会秩序变得愈加重要。文章采用来自深圳、哈尔滨、烟台三地的群际信任调查数据,探索性地考察了群际信任的结构特征及其在不同地域、不同主观阶层认同人群中的表现。研究发现:(1)当代中国城市居民的群际信任结构和水平具有明显的层级性,职业群体可以分为上位群体、中位群体和下位群体,也相应地显示出上位信任、中位信任和下位信任的群际信任三层结构,且不论地域和主观阶层认同,中位群体得到的群际信任最高,呈现显著的“中位信任优势”;(2)社会变迁越是剧烈的地方,如深圳和哈尔滨,越有可能出现群际信任危机,具体表现为上位群体得到的群际信任相对最低,主观认同为社会下层的居民对社会各个职业群体普遍不予信任。

[关键词]社会阶层群际信任主观阶层认同中位信任优势城市居民

当代中国正处于现代化转型的过程中,以职业为基础的新的社会阶层分化机制逐步取代过去以政治身份、户口身份和行政身份为依据的分化机制,形成了中国社会的十大阶层。[1]由于对组织资源、经济资源和文化资源等占有的不均衡性和互补性,阶层之间需要沟通与合作。在这个过程中,阶层之间的信任——也是一种类群或群际信任,便成为维护社会秩序良性运行的必备资源。[2][3]

当我们在社会阶层视角下审视群际信任时,可以发现人们在考虑是否信任某个陌生人时,不仅会把此人纳入一个类别,即存在一个类别化过程而达成归属和区分,[4]而且继而会把此类别纳入社会结构分层体系中来考量,即依据与自身所在阶层的距离意识做出信任预期。换言之,群际信任可能具有层级属性。例如,对一位高级官员的信任、对一位医生的信任以及对一位出租车司机的信任将可能来自于对这些职业所在的高、中、低阶层的信任,进而影响社会关系的判断与互动。这种以社会分层作为群际信任认知框架的特征是与中国社会转型期的社会阶层分化愈加分明相关联的,因此,研究的视角必须从人际延展到群际,再从群际延展到社会,才能更深入地揭示社会信任的心理机制。

本研究拟采用中国社会科学院社会心理学研究中心全国社会心态调查(2013—2014年)采集的数据进行分析,探讨中国当代城市居民群际信任的层级性特征。这一尝试不仅将丰富群际信任的理论研究,扩展社会分层的研究范畴,也可为制度信任的建设提供启示。

一、问题的提出

社会信任隐含了心理、文化、社会、制度等多个层面的涵义,因此不同学科有关信任概念的界定也不尽相同。[5]一般来说,信任可以看作人们在社会活动和交往过程中形成的一种理性化的交往态度,是基于对自己的安全考虑和行为结果的预期而形成的一种价值心理。[6]社会学以往的研究区分了普遍信任与特殊信任、对人信任与制度信任。而社会心理学所提供的视角丰富了社会信任的研究思路,它结合了分析水平与社会关系的变量,将对人的信任细化为人际信任(interpersonal trust)和群际信任(intergroup trust)。人际信任是个人对个人的信任,是人与人之间在交往过程中,形成的一种相信对方而敢于托付,并通过行动体现出来的具有确定性的意识活动。[7]群际信任是人们在群际互动中,基于内群体认同形成的对外群体成员的行为或意向做积极预期而愿意承受风险的一种心理状态。群际信任可以从多个角度进行操作化定义,其中阶层信任(Inter-class trust)就是基于阶层关系而产生的群际信任,可以反映社会结构及其变迁对社会信任的影响。

群际关系的视角揭示了身份认同带来的类别化信任,即通过将“我”归类为“我们”,将“他”归类为“他们”后对信任的影响。这种信任,通过社会刻板化(stereotyping)过程,简化了认知任务,在生人社会中是经常使用的认知策略。但这一视角尚未将类别化的群际信任纳入到具体的社会结构之中。综观当前有关群际信任的研究,无论是采用实验法还是问卷法,大都将群体信任看做一个单一的结构,重点在于信任的内外区别的特性。比如,当研究群际信任时,研究者倾向于以社会关系纽带的强弱为依据,将群体分为“家人”、“熟人”和“陌生人”,“自己人”和“外人”,或者“组内”和“组外”,并比较人们对内外群体信任的差异及其影响因素,[8][9][10][11][12][13]认为群际信任实际上就是内群体偏好和外群体同质性效应的反映。本研究认为,当人们的社会知觉(social perception)对社会的结构格外敏感时,外群体所在结构的阶层位置就变得重要。这时,将一个人划归为外群体成员本身还不足以确定信任的程度,人们需要依照阶层结构框架来定位彼此群体间的社会距离,帮助判断信任带来的风险。

从操作化的角度看,若要将群际信任嵌入于一定的社会结构之中,[14]则必须根据一般社会成员的认知习惯来划分类群。在社会学关于社会分层的研究中,收入、教育程度、职业和权力是几个经典的操作化指标,也反映了人们区分阶层的最为简便的判断依据。我们根据已有数据库,选择其中的职业类别作为群体分类的标准,试图透过这个指标,揭示群际信任的层级性特征。这是因为在社会结构深刻变迁的今天,人们对群体的知觉,往往不再局限于传统的血缘群体和地缘群体,业缘群体的重要性正在得到认可。[15]改革开放前的中国社会阶层是政治性的,从事不同职业的人只是分工有差异,职业之间的地位分化比较小,社会主流价值观倡导“职业没有高低贵贱之分,都是为人民服务”。随着中国社会结构的转型,社会阶层随之分化,经济因素对社会分层影响变大,而个人经济收入很大程度上与职业相关,所以职业分化对社会分层的影响越来越大。[16]有学者认为,随着职业分化的凸显,职业的作用可能会变得日益重要起来。[17]也有许多学者将职业作为首要的客观社会地位的特征,并证明客观地位特征会影响人的主观阶层意识。[18][19]那么,具体到社会信任领域,基于职业的群际信任概念具有怎样的结构特征?民众的群际信任是否会因职业阶层而发生分化呢?这是本研究将要探讨的首要问题。

作为阶层意识的一个组成部分,主观阶层认同(subjective stratum identification)反映的是“个人对其自身在阶层结构中所处地位的感知”,[20]然而,目前中国社会却出现了客观阶层分布与主观阶层认同的分布变化并不同步,[21]且存在着“阶层认同下移”的现象。[22]每个人都生活在自己的主观世界中,主观阶层认同对人们心态与行为的影响超过客观阶层。由此出现了本研究将要探讨的第二个问题:不同主观阶层认同的民众,其群际信任的社会结构化特征存在差异吗?

当代中国正处于现代化转型过程中,由于不同地域的变迁速度各异,因此会形成不同的社会文化区域,并出现各部分之间的不平衡、差距和错位,[23]比如各地不同职业的收入等都有差异。所以,本研究的第三个问题是:不同地域的民众其群际信任的社会结构化特征是否存在差异?

综上,本研究将基于中国社会科学院的数据库,探索群际信任的社会层级性结构特征,并讨论主观阶层认同和地域因素在群际信任的社会结构方面的表现。

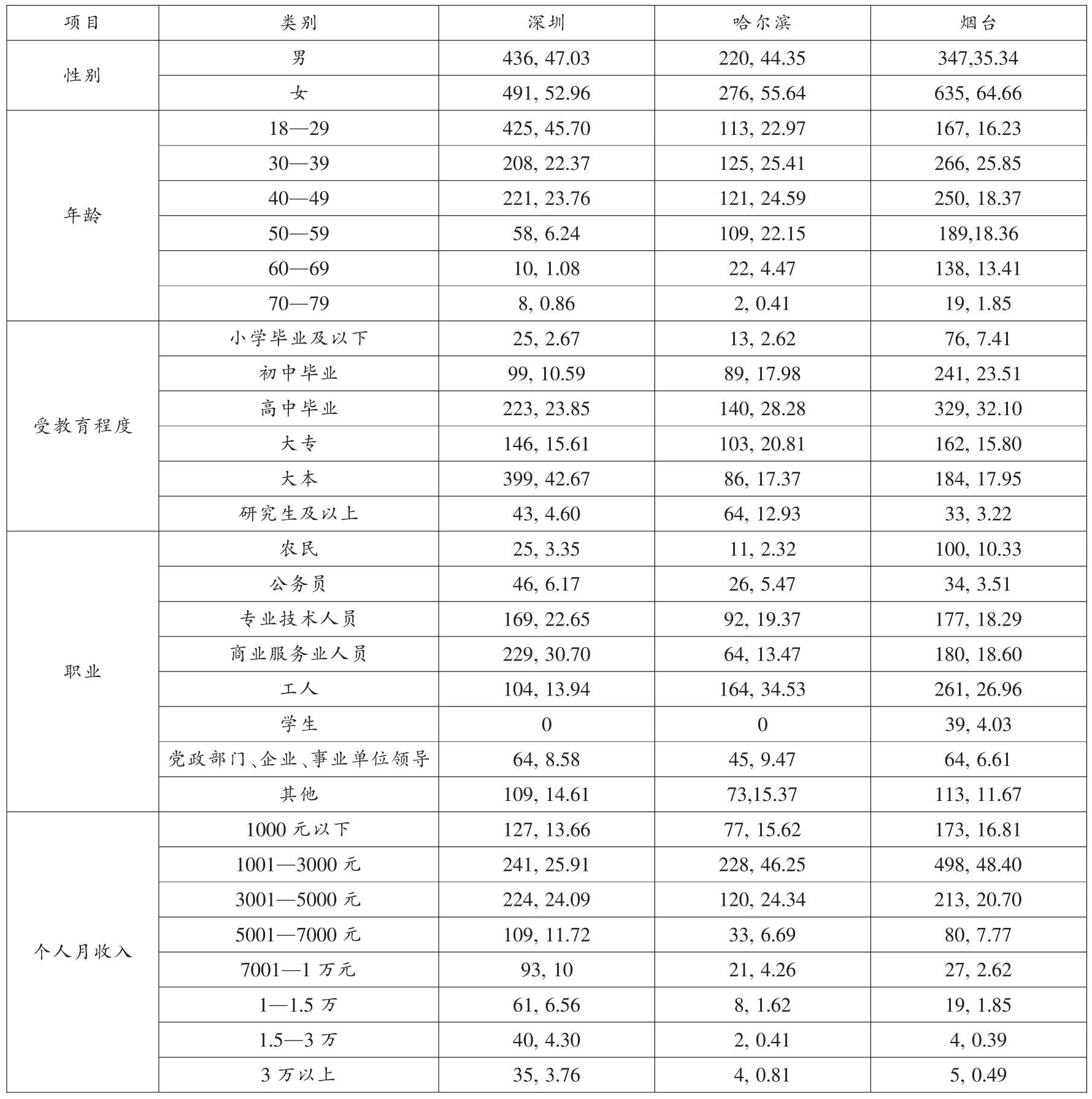

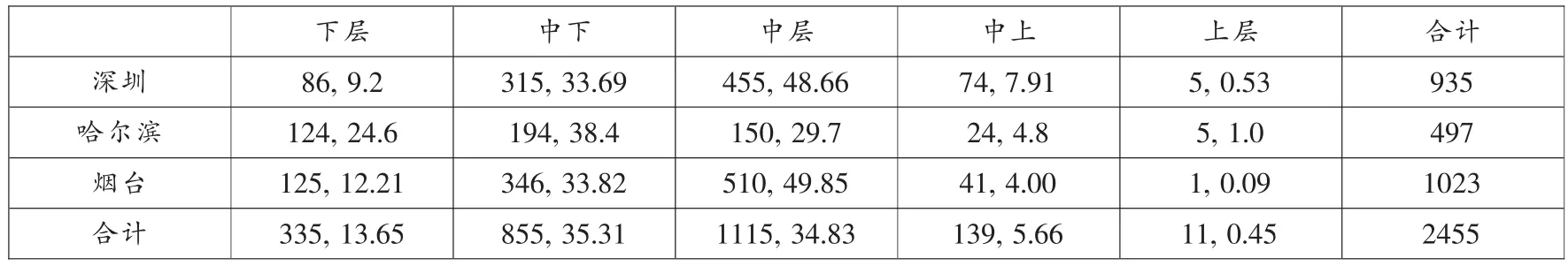

表1 调查对象的人口统计学特征(人数,百分比)

二、数据分析与讨论

(一)数据来源

本研究采用中国社会科学院社会心理学研究中心2013年全国社会心态深圳观测点、2013年全国社会心态哈尔滨观测点和2014年全国社会心态烟台观测点的数据。各个观测点采用入户调查法,对18周岁以上、79周岁以下的中国城市成年公民展开调研,其中深圳样本总数为936人,平均年龄为33.18岁,标准差为11.30;哈尔滨样本总数为505人,平均年龄40.34岁,标准差为12.43;烟台样本总数为1029人,平均年龄43.62岁,标准差为12.02。有效样本总计2470人,样本的具体情况详见表1。

(二)群际信任的探索性因素分析

三个观测点在测量群际信任时,皆采用了职业群体评价,运用Likert 5点计分法,1表示“完全不信任”,2表示“不太信任”,3表示“一般”,4表示“比较信任”,5表示“非常信任”。量表中测量了14个职业群体①为了便于判断,这14个职业群体都来自民众普遍熟悉的典型行业或工作,尚未涉及近年来出现的许多新兴行业。专家、农民工、单位领导或老板等,虽然不是“职业”,但在民众心目中的社会定位都是比较清晰的。总体上可能用“业缘群体”更恰当,但是考虑到人们的习惯,以及与前人研究实现概念对接,目前还是采用了“职业群体”的提法。,包括警察、法官、政府官员、政府的办事人员、单位领导或老板、企业家、专家、教师、律师、记者、医生、出租车司机、保姆、农民工。

我们对三个观测点的群际信任原始数据分别进行项目分析(采用题总相关法),显示各数据库的项目区分度良好,进而进行探索性因素分析,所依据的程序和标准保持一致。采用主成分分析法,利用方差最大旋转方式,依据Kaiser准则,将特征值大于1作为因素提取的标准。根据以下原则不断对项目进行筛选:(1)最大因素载荷值小于0.4,(2)在不同因素上有相近的载荷且难以解释,(3)共同度小于0.3,(4)在一个因素上的项目少于2个。结果显示没有项目符合删除标准,因而全部保留。

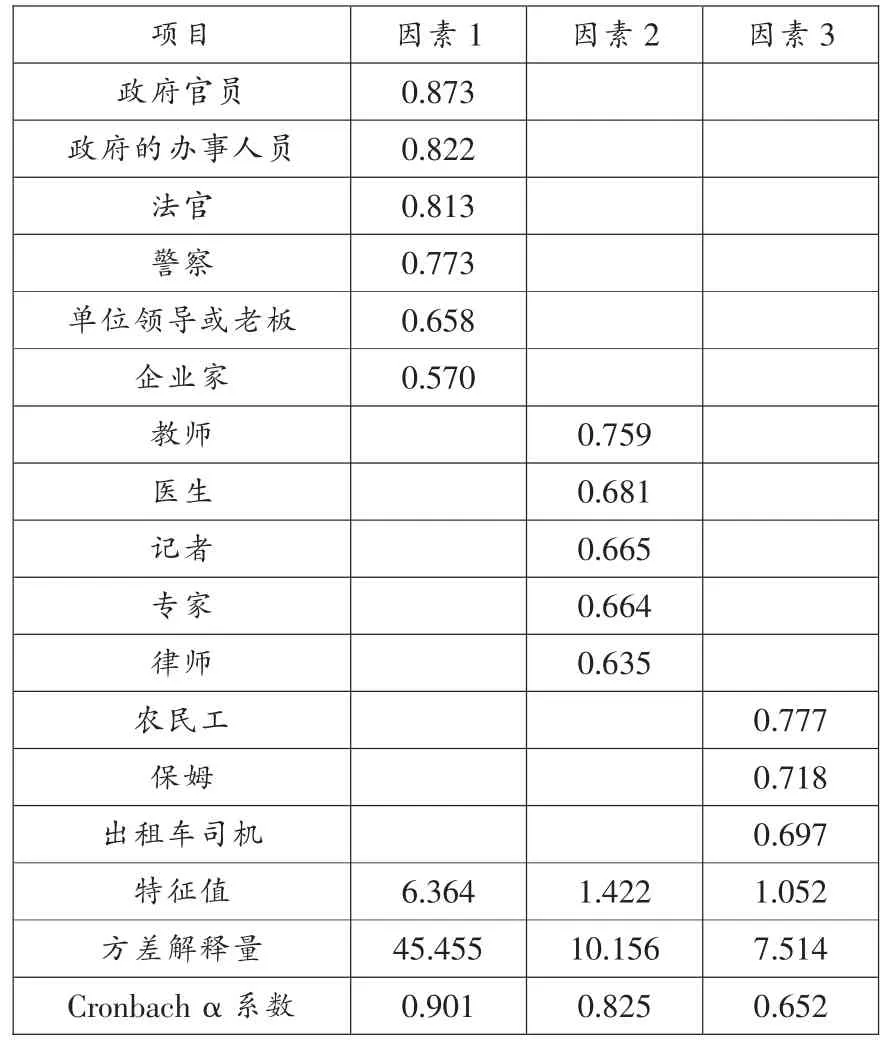

在探索性因素分析之前,首先对样本数据的适合性进行了检验。深圳样本的KMO值为0.871,Bartlett球形检验的卡方值为4712.036(df=91,p=0.000),达到非常显著的水平,表明适合做因素分析。深圳数据的探索性因素分析结果见表2。由表2可见,深圳样本的探索性因素分析得到了三个因素,各个因素所得到的分量表Cronbach α系数分别达到可接受水平,总体内部一致性信度Cronbach α系数为0.862,累计方差解释量为三个因素的总解释量56.653%。

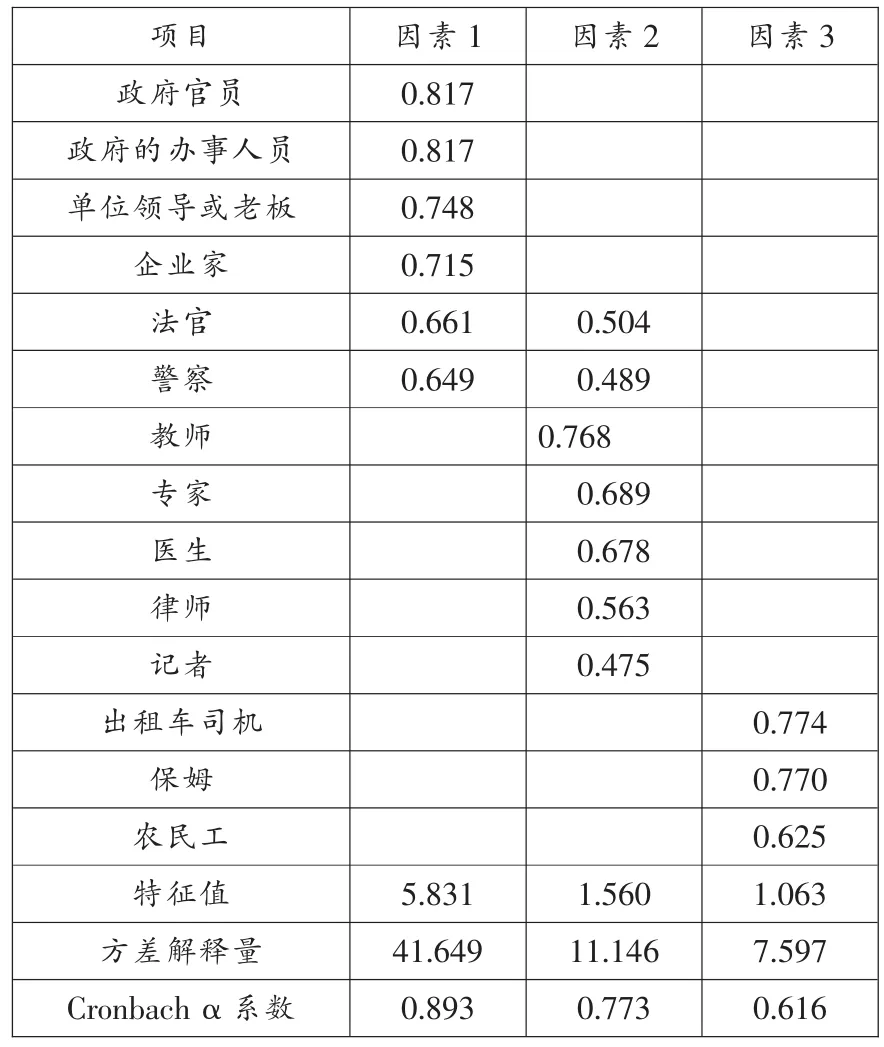

哈尔滨样本的KMO值为0.910,Bartlett球形检验的卡方值为3541.648(df=91,p=0.000),达到非常显著的水平,表明适合做因素分析。哈尔滨数据的探索性因素分析结果见表3。由表3可见,哈尔滨样本的探索性因素分析得到了三个因素,各个因素所得到的分量表Cronbach α系数分别达到可接受水平,总体内部一致性信度Cronbach α系数为0.902,累计方差解释量为三个因素的总解释量63.125%。

表2 群际信任的探索性因素分析结果(深圳)

表3 群际信任的探索性因素分析结果(哈尔滨)

烟台样本的KMO值为0.895,Bartlett球形检验的卡方值为6502.604(df=91,p=0.000),达到非常显著的水平,表明适合做因素分析。烟台数据的探索性因素分析结果见表4。由表4可见,烟台样本的探索性因素分析得到了三个因素,各个因素所得到的分量表Cronbach α系数分别达到可接受水平,总体内部一致性信度Cronbach α系数为0.885,累计方差解释量为三个因素的总解释量60.392%。

表4 群际信任的探索性因素分析结果(烟台)

上述三个观测点的探索性因素分析都得到了三个有效因素,为了便于观察,我们将所得信息汇总在表5之中。

分析表5的信息可见,深圳、哈尔滨、烟台这三个城市的群际信任都呈现了3因素结构,为了便于对照,将三地的因素进行统一命名。从因素1可见,三地都包含了政府官员、政府办事员、单位领导或老板、企业家这4个职业群体(见表2—表4);从因素2可见,三地都包含了教师、专家、医生、律师、记者这四个职业群体;从因素3可见,三地都包含了保姆、出租车司机、农民工这三个职业群体。

表5 群际信任的因素分析跨库结果

为了对群际信任的三个因素进行命名,我们研究了因素中所包含的职业群体在社会阶层中的位置。目前有关主客观社会阶层的研究,常常将阶层分为五个层级:上层、中上层、中层、中下层、下层。[24][25]根据《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》(以下简称《职业大典》),[26]目前我国的职业可以归入8个大类、1481个职业。《职业大典》中的第一大类(“党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人”)和第三大类(“办事人员和有关人员”)中的群体可以对应于本研究的第一个因素中的群体,因为他们都属于国家行政资源、权力资源或者资本的垄断者,本研究将之概括为“上位群体”,人们对“上位群体”的信任,被命名为“上位信任”。第二大类(“专业技术人员”)掌握的是知识和技术资源,在社会上具有专业权威性,可对应于本研究中的第二个因素——“中位群体”,人们对“中位群体”的信任,被命名为“中位信任”。而出租车司机、保姆、农民工所从事的工作都比较辛苦,技术含量低,可替代性强,客观社会阶层地位比较低,在本研究的因素分析中也一直稳定地聚集成一个因素,对应于前面的命名,被作为本研究的第三个因素——“下位群体”,人们对“下位群体”的信任,被称为“下位信任”。三个因素的出现,说明当民众在判断一个职业群体的可信度时,会自发地将其归入不同的社会阶层。

社会上的各行各业都可以分别纳入不同的社会阶层,分别拥有各自的社会声望,有的职业被普遍认为声望较高,有的职业被普遍认为声望较低。[27]本研究从群际信任的角度,将职业群体分为“上位群体、中位群体、下位群体”,这一分类借鉴了社会阶层的分类,也考虑了职业的社会声望,但是又不完全与职业的社会阶层和社会声望相吻合。比如,下位群体可以对应于社会下层和较低的社会声望;但是上位群体和中位群体的构成比较复杂,比如政府的办事员,从阶层上来说属于中层,从声望上来说也不算高,但是在三地的因素分析中,他们都稳定地进入第一因素,与政府官员处于同一个因素,可见,行政资源给他们带来的优越性,令他们在民众心中有了一种高高在上的感觉。教师、专家、医生、律师、记者等在社会上都属于声望比较高的职业,[28]在群际信任的因素分析中,他们与政府官员等职业群体出现了明显的分野。故此,相对于“上位群体”和“下位群体”,我们将其命名为“中位群体”。由此,城市居民的群际信任结构呈现了明显的层级性——上位信任、中位信任和下位信任。

(三)群际信任的状况及其与主观阶层认同和地域之间的关系

因素分析发现,虽然三地所测量的职业群体相同,但是各个群体在群际信任中所占方差解释量不同,且因素结构的结果也存在细节差异,故三地数据不能直接合并。方便起见,我们对三地数据分别进行分析并作对照。

1.三地群际信任的基本水平分析。基于因素分析的结果,将群际信任分为三个因素,并分别进行了数据的描述统计和理论中值检验。

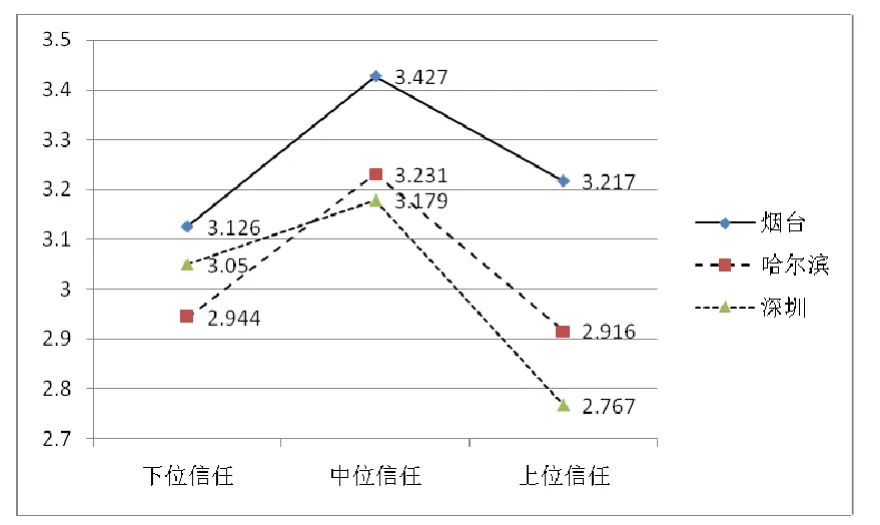

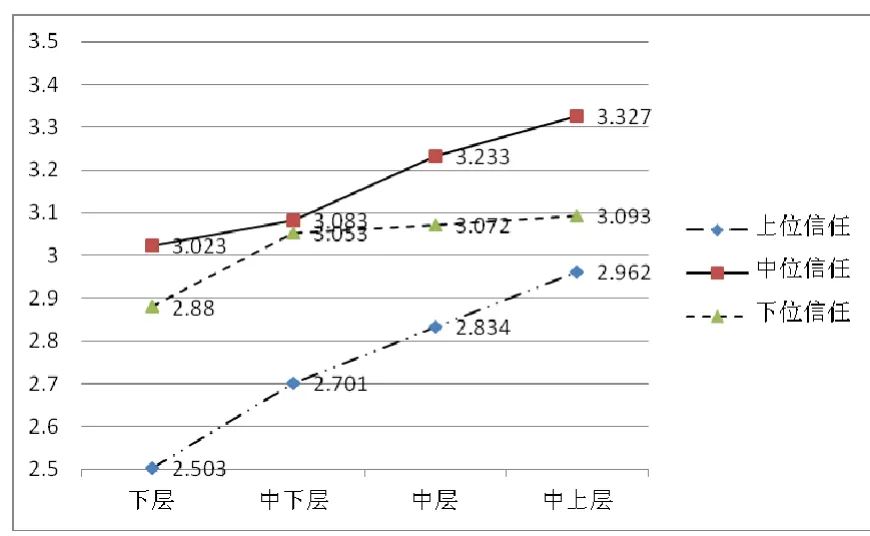

由表6可知,三地群际信任的各个因素皆与理论中值达到了显著差异的水平。其中,深圳的上位信任以及哈尔滨的上位信任和下位信任显著低于理论中值,其他数据都显著高于理论中值。为了更直观地观察三地群际信任的状况,我们绘制了图1。

图1可见,相对于下位信任和上位信任,三个城市居民的中位信任都相对最高,且都显著大于理论中值,显示出人们对于掌握专业技术的中位群体抱有比较高的信心,显示中位职业群体对于社会秩序的稳定发挥了更为重要的作用。与此同时,虽然深圳与哈尔滨的上位信任都低于理论中值,但是由于上位信任对于哈尔滨居民来说是群际信任的第一因素,所以较低的上位信任对于哈尔滨比对于深圳的影响更甚。相对来说,烟台群际信任的各个维度指标都高于理论中值,显示烟台居民的社会心态比较和谐,而且烟台近年来也屡屡获评“中国宜居城市”的称号。

表6 三地群际信任的描述统计

图1 三地群际信任结构图示

2.主观阶层认同特征及其与群际信任的关系。主观阶层认同的测量采用单个项目进行,“就您自身而言,您觉得在这个社会中您所处的阶层位置是……”提供5个选项要求单选:下层、中下层、中层、中上层和上层。首先,对于三地居民的主观阶层认同进行频次分析,结果见表7。

表7 三地居民主观阶层认同的频次分布表(人数,百分比)

由于主观阶层认同为“上层”的人数在三地都很少,故在下面的分析中,将主观认同为“上层”的调查对象合并到“中上层”去。表7所列的主观阶层状况,与前人调研的结果基本一致,[29]即中上层人数少,仅占样本总数的6.11%;下层和中下层所占比重相对较大,占样本总数的48.96%;中层尚没有处于绝对领先地位,仅占样本总数的34.83%。这样一种阶层认同状况,反映当前社会的结构、秩序甚至社会心态中都蕴含着诸多的矛盾和冲突。[30]

一般来说,人们对自己的内群体存在偏好,对外群体存在偏见,那么这一社会现象是否会出现在主观阶层认同与群际信任关系之中呢?即人们是否更信任自己认同的阶层群体,而更不信任其他的群体?为此,我们对三地的数据分别做了分析,将群际信任的三个因素分别计算平均数,并采用重复测量方差分析的方法,对于不同地域、不同阶层民众的群际信任三个因素进行了差异性检验。

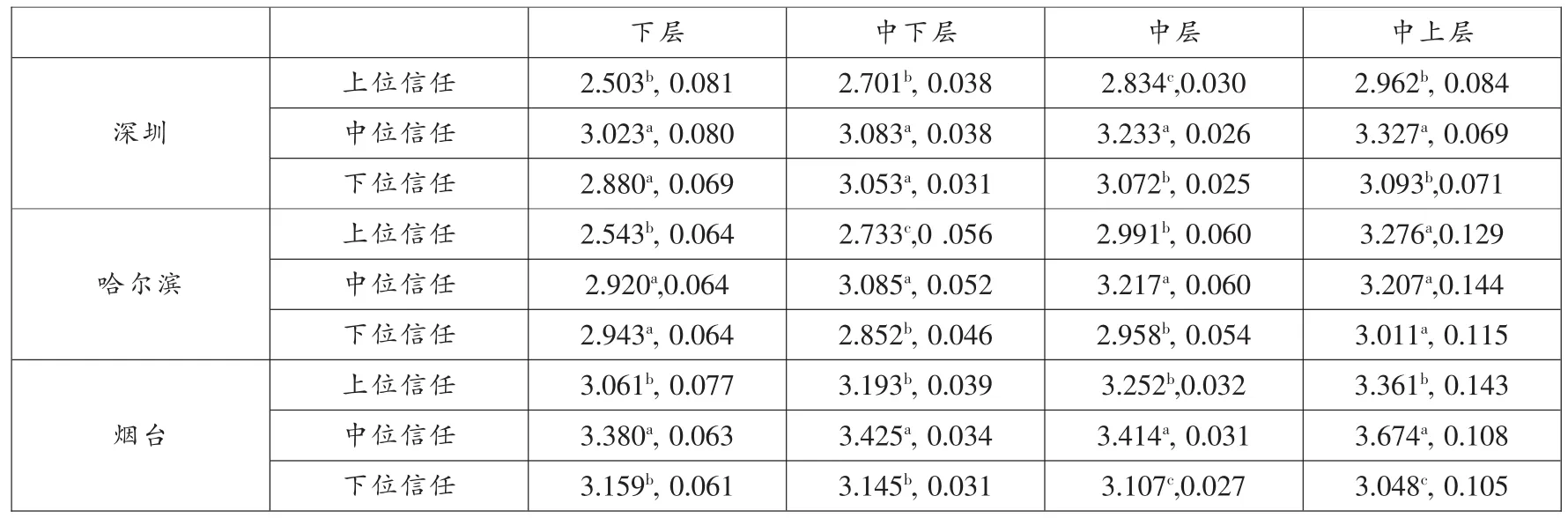

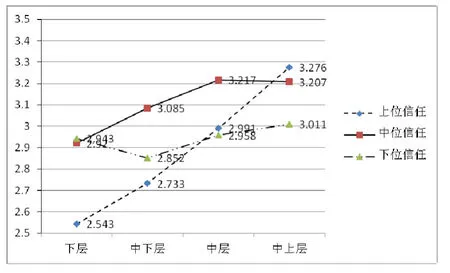

表8 主观阶层认同与群际信任(平均数,标准误)

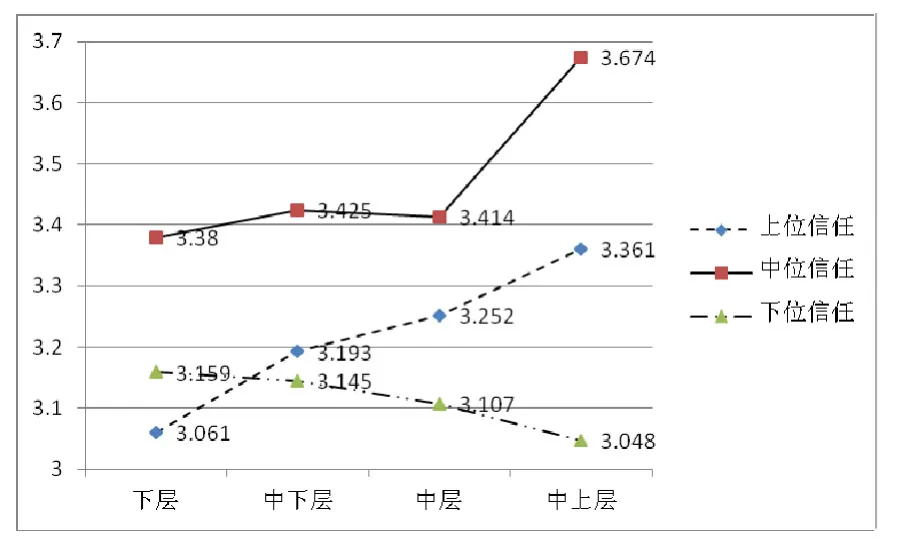

表8中数据众多,为了更直观地观察数据关系,将不同观测点的主观阶层认同与群际信任的三因素之间的关系以折线图的形式予以呈现,见图2—图4。

基于表8和图2观察深圳数据,随着主观阶层认同的上升,人们的上位信任、中位信任、下位信任都分别处于上升的态势。但是上位信任始终低于理论中值,中位信任始终高于理论中值,下位信任逐步升到理论中值偏上。分层来看,下层认同的人们,其中位信任虽然高于理论中值,但是却与低于理论中值的下位信任差异不显著,实际上说明他们谁都不相信。中下层认同的人们,中位信任与下位信任均大于理论中值,但双方差异不显著;中层认同的人们,其群际信任发生了明显的分化,即中位信任>下位信任>上位信任;中上层认同的人们,依然最信任中层,其中位信任>下位信任/上位信任。概言之,深圳的群际信任表现出两个危机:(1)上位群体在各个阶层中都不被信任;(2)自我认同为社会下层的居民,表现出对各个群体都不信任。

基于表8和图3观察哈尔滨数据,随着主观阶层认同的上升,人们的上位信任、中位信任、下位信任也基本分别处于上升的态势,下位信任在中下层处略有曲折,人们的上位信任和下位信任皆不乐观。比较特殊的是中上层认知的人们,对于三层信任没有显著差异,但是由于人数过少,总共只有29人,所以可能这个结果并不稳定,需要谨慎采用。如果我们忽略主观认同为中上层的数据,则可以得出与深圳数据相同的两个群际信任危机。

基于表8和图4观察烟台数据,所有数据都大于理论中值3,随着主观阶层认同的上升,人们的上位信任、中位信任基本分别处于上升的态势,中间略有曲折,但是下位信任却处于下降的态势。分层来看,无论哪个阶层认知的人们,其中位信任始终大于上位信任和下位信任。自我认同为社会下层的居民,其下位信任大于上位信任;但是随着阶层的提升,上位信任和下位信任呈剪刀状离开,中下层的人们,其上位信任高于下位信任,尚没有显著差异,但是中层和中上层的人们,其上位信任便显著大于下位信任了。

综上,就我们所分析的三地数据来说,中位信任在各个阶层中都是相对最高的,上位信任和下位信任之间的差异状况比较复杂,三地没有呈现一致的趋势。而且,下层认同者并不最信任下位群体,没有出现内群体偏好(In-group preference)。井世洁、杨宜音发现,社会阶层越低的民众对政府信任度越高,[31]该论文中的“政府信任”包括对“政府统计数字”、“政府新闻媒体”、“地方政府”、“中央政府”、“居委会或村委会”的信任,测量的是对抽象实体而不是对具体人物的信任。结合本研究的分析,说明在人们心目中,对政府机构的信任与对政府官员和政府工作人员的信任可能是分离的。本研究结果的普遍性还需在未来的研究中进一步检验。

图2 主观阶层认同与群际信任(深圳观测点)

图3 主观阶层认同与群际信任(哈尔滨观测点)

图4 主观阶层认同与群际信任(烟台观测点)

三、综合讨论

(一)群际信任的层级性结构

本研究采用探索性因素分析的方法,发现深圳、哈尔滨、烟台三个观测点的群际信任数据不约而同地出现了三因素结构。根据我国现有社会结构和社会互动的状况,以及职业层次和职业声望的研究状况,[32]我们决定参考三因素所关联职业群体的社会阶层地位高低来进行因素命名,即上位群体对应“上位信任”;中位群体对应“中位信任”;下位群体对应“下位信任”,这样一种层级性结构也符合人们的心理预期和长期积累的社会认知习惯。

群际信任的这一特征,说明群际信任已经基于职业群体出现了分化,当人们判断一个人是否可信时,为了做出快捷决策,经常根据其心目中此人所从事职业的高低等级对其进行定位,但这并不是意味着信任结构与社会地位结构是完全吻合的。

(二)群际信任结构的地域差异

本研究所涉及的三个观测点中,哈尔滨是过去计划经济时期的代表,深圳是现在市场经济时期的代表,而烟台是山东半岛的一个较为传统的滨海名城。已知不同地域的社会经济文化存在较大差异,基于职业群体的群际信任结构也出现了有趣的翻转。哈尔滨和烟台以“上位信任”为第一因素,而深圳以“中位信任”为第一因素,显示了经济社会变革对社会心态的巨大影响力。传统体制越深厚的地方,心理惯性就越强,权力本位意识也就越强;在较少受到传统体制束缚的地方,专业本位的意识就越强。

在因素分析过程中有一个值得注意的细节,律师和法官在群际信任中成为两个特殊的职业群体。深圳数据中,律师和法官属于中位群体;哈尔滨和烟台数据中,律师和法官属于上位群体,而且在烟台数据中,律师和法官横跨了上位群体和中位群体,并明显偏向上位群体(见表2—表4)。就这一结果来说,黑龙江和深圳分处两端,烟台居中有偏向。这一结果的出现既在意料之外又在情理之中。本数据库中,深圳样本的年龄相对较为年轻。深圳作为一个年轻的移民城市,是一个经济发展快,思想活跃,官本位比较淡漠,年轻人怀揣着“努力成就梦想”的地方。律师和法官这两个原本令人感到威严的权力代表,在深圳回归到其专业技术人员的本位上来,这无疑彰显了社会变迁对社会心理影响的无形威力。

(三)群际信任水平的地域和主观阶层认同特征

数据分析显示,除了烟台数据中的下位信任,无论所处地域如何,人们的上位信任、中位信任、下位信任都随着主观阶层认同的提升而基本呈上升趋势。主观阶层认同的提升可以培育良好的群际信任。

当我们固定主观阶层认同的数据,并分析其“上中下”三位信任的差异时,发现一个有趣的现象,即下层认同高的人最信任的并不是所属的下位群体,中上层认同高的人最信任的也并非临近的上位群体,认同一致性效应(approval and conformity)并没有出现。这说明人们主观认同的社会阶层与其对具有阶层性的职业群体的信任之间,存在着矛盾与纠结。我们认为这是社会转型时期的特有现象,尚有待于进一步的研究来检验。

结合地域和主观阶层认同的特征,我们发现群际信任水平的确表现出了层级性特征,一方面,中位信任始终最高;另一方面,深圳和哈尔滨表现出了相同的信任危机:(1)上位群体在各个阶层中都不被信任;(2)自我认同为社会下层的居民,表现出对各个群体都不信任。而烟台的群际信任水平在各个阶层中都显著大于理论中值。国外研究也发现,社会上层比社会下层的人们更容易做出不道德行为,且权力感是社会阶层与不道德行为关系的中介变量,[33]因此,当权力不被有效制约时,人们对掌握权力的上位群体很难产生信任。自我认同为社会下层的居民,其“相对剥夺感”和“生存焦虑”可能最高,由此更难以信任社会上任何阶层的人。[34]从社会变迁的角度来说,改革开放以来,深圳和哈尔滨的社会政治经济文化形势以及其各自在国内的地位变化非常大,相应地,其社会信任危机也最严峻;烟台的社会变动相对温和。可见,稳定的社会秩序有利于滋养健康的群际信任。

(四)中位信任优势

我们对基于城市和基于主观阶层认同的群际信任进行数据分析(图1—图4)后发现,无论从地域角度还是从主观阶层角度都有一个共同的现象,即“中位信任”的水平最高。我们称之为“中位信任优势”(middle-class trust advantage),即相对于上位群体和下位群体,中位群体始终得到更高的信任。

上位群体掌握了权力和金钱资源,看似社会地位最高,但在一定条件下也是最容易产生贪污腐败、权钱交易的群体。对上位者的不信任,实际上是对资源配置的不信任。下位群体占有资源最少,但人们对“一无所有”者并不信任。社会新闻上经常曝光的“出租司机宰客”、“保姆虐待孩子”等新闻更是令人们对下位群体保持警惕。然而,虽然新闻上经常曝光“无良专家”、“黑心医生”,甚至“红包老师”,但人们依然相信,那些仅仅是极少数,不能代表整个中位群体,“师道尊严”、“医者仁心”、“知识即美德”等传统价值观依然占据主流。国内外资料表明,中产阶级数量的壮大,有利于社会的和谐稳定,[35]本研究中的中位职业群体恰好处在社会中层或社会中上层的位置,而且这个阶层所得到的群际信任也是最为乐观的,说明国家寻求壮大中层规模的策略是一个好的方向。[36]

另外,白春阳在解析社会信任的基本形式时,根据信任的内容,将信任分为对品德的信任和对能力的信任。[37]当我们考察民众的群际信任时,并没有细分是针对品德的信任还是针对能力的信任。人们在填写问卷时,也可能根据自己的直觉经验随时切换判断标准。在进一步的工作中,我们将对此加以区分,以便得到更为精准的结果。

[参考文献]

[1]陆学艺:《当代中国社会十大阶层分析》,《学习与实践》2002年第3期。

[2]郑也夫:《信任与社会秩序》,《学术界》2001年第4期。

[3]R. B. Lount,“The Impact of Positive Mood on Trust in Interpersonal and Intergroup Interactions”,Journal of Personality and Social Psychology,vol.98,2010.

[4][23]J. C. Turner,M. A. Hogg,P. J. Oakes,S. D. Reicher,& S. M. Wetherell,Rediscovering the Social Group: A Self Categorization Theory,Oxford:Blackwell Publishers,1987.

[5][31]井世洁、杨宜音:《转型期社会信任感的阶层与区域特征》,《社会科学》2013年第6期。

[6]白春阳:《社会信任的基本形式解析》,《河南社会科学》2006年第1期。

[7][37]辛素飞、明朗、辛自强:《群际信任的增进——社会认同与群际接触的方法》,《心理科学进展》2013年第2期。

[8]H. C. Triandis,R. Bontempo R,M. Villareal,“Individualism and Collectivism:Cross-cultural Perspective on Self-ingroup Relationship”,Journal of Personality and Social Psychology,vol.54,1988.

[9]P. B. Smith,M. Bond,Social Psychology Across Cultures,Boston:Allyn and Bacon,1993.

[10]张建新、H. B. Michael:《指向具体人物对象的人际信任:跨文化比较及其认知模型》,《心理学报》1993年第2期。

[11]杨宜音:《自己人:一项有关中国人关系分类的个案研究》,《本土心理学研究》2001年第13期。

[12]郭晓凌、张银龙:《文化与信任——国家与个人双层面的实证研究》,《首都师范大学学报》2013年第5期。

[13]E. J. Bomhoff,Man-li. GuMary,“East Asia Remains Different——A Comment on the Index of‘Self-Expression Values’by Inglehart and Welze”,Journal of Cross-Cultural Psychology,vol.43,2012.

[14]郭庆:《农民工的社会信任与城市融合研究——以上海为例》,华东师范大学博士学位论文,2013年,第37页。

[15]胡倩、袁倩:《从熟人社会到陌生人社会——信任模式的变迁》,《华中师范大学研究生学报》2013年第1期。

[16][29]周易:《在未来技术含量高的职业地位会更高——访中国社会科学院社会学研究所研究员、博士生导师李春玲》,《中国青年报》2015年5月25日。

[17][21][24]陈光金:《不仅有“相对剥夺”,还有“生存焦虑”——中国主观认同阶层分布十年变迁的实证分析(2001-2011)》,《黑龙江社会科学》2013年第5期。

[18]刘欣:《相对剥夺地位与阶层认知》,《社会学研究》2002年第1期。

[19][20]M. R. Jackman,R. Jackman,“An Interpretation of Relation between Objective and Subjective Social Status”,American Sociological Review,vol.38,1973.

[22]高勇:《地位层级认同为何下移兼论地位层级认同基础的转变》,《社会》2013年第4期。

[25][36]李培林、张翼:《中国中产阶级的规模、认同和社会态度》,《社会》2008年第2期。

[26][28][32]国家职业分类大典修订工作委员会:《中华人民共和国职业分类大典(2015年)》,北京:中国劳动社会保障出版社,2015年。

[27]李春玲:《当代中国社会的声望分层、职业声望与社会经济地位指数测量》,《社会学研究》2005年第2期。

[30]孙青平:《当前社会信任危机问题与信任重构》,《河南社会科学》2010年第4期。

[33]D. Dubois,D. D. Rucker,A. D. Galinsky,“Social Class,Power,and Selfishness:When and Why Upper and Lower Class Individuals Behave Unethically”,Journal of Personality and Social Psychology,vol.108,2015.

[34][35]李强:《“丁字型”社会结构与“结构紧张”》,《社会学研究》2005年第2期。

责任编辑:王雨磊

〔中图分类号〕C912.6

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)06-0046-10

*本文系第58批中国博士后科学基金面上资助项目(2015M581251)、国家社会科学基金项目(13ASH009)、国家自然科学基金项目(71472004)的阶段性成果。

作者简介胡琳丽,中国社会科学院社会学研究所博士后,青岛大学师范学院讲师(山东青岛,266071);杨宜音(通讯作者),中国社会科学院社会学研究所研究员、博士生导师(北京,100732);郭晓凌,对外经济贸易大学国际商学院教授(北京,100029)。