清末预备立宪中的税收与“国会”互动

2016-07-01韩亚栋

袁 刚,韩亚栋

(1.北京大学政府管理学院,北京100871;2.北京师范大学中国社会管理研究院,北京100875)

清末预备立宪中的税收与“国会”互动

袁 刚1,韩亚栋2

(1.北京大学政府管理学院,北京100871;2.北京师范大学中国社会管理研究院,北京100875)

摘 要:清末预备立宪财政危机深重,曾有经资政院“疏通舆论”增税之议,但资政院、咨议局只是微妙的民意(准代议)机构,议员请求“赋权于院”、“许民监察”,屡为清廷所拒。由于缺乏监督政府说服民众之权能,资政院、咨议局终难协调政府增税。反过来立宪派也以税收作筹码,提请朝廷速开国会。但由于目标意识不确,上下缺乏真诚互动,英法美革命中税收与代议制博弈的一幕在清末没有出现,税收推动型代议制最终未能确立。

关键词:清朝末年;预备立宪;财政税收;资政院;咨议局;财政社会学

·政治文明与法律发展·

一、从“财政社会学”视角探讨清末预备立宪

任何社会出现足以颠覆乾坤的危机,前兆必然是财政危机。在现代政体转型之际,严重的财政危机可以直接导致一个政权的垮台,同时也可能成为实现民主宪政的契机,清朝末年的“预备立宪”,即在这个门槛前徘徊过。

“财政社会学”的研究表明,代议制与税收可能相得益彰(synergy)。证据有:议会制在英国即因贵族在议会抵制国王扩大征税而产生;美国独立也因反抗英国征收印花税而召集的大陆十三州会议而开始;法国大革命则起于三级会议讨论税制不公。由此看来,税收的确促进了代议制的成长。①详尽综述参见Michael Herb,Taxation and Representation,Studies in Comparative International Development,2003,Vol.38,No.3(September 2003),pp4-6;Michael L. Ross,Does Taxation Lead to Representation?British Journal of Political Science,2004,Vol.34,pp230-236.

代议制与税收的关系有三种略有差别的论证:其一,谈判模式(the bargaining model)。面对严峻的财政危机(常因战争所致),当权者为向臣民收取钱财,不得不与其成员进行谈判,代议机构因此得以产生。为什么征税行为如此常见,而代议制机构却略显稀零呢?有学者指出:代议制机构常在统治者向流动资产(mobile assets)征税时得以产生(后者具有较强的避税能力、不易掠夺)[1]。其二,合法化模式(the legitimation model)。当权者之所以得以通过代议制机构而摆脱财政危机、赢得国际竞争,是因为这一机构能够激发、保持臣民的义务感,使之积极纳税。换言之,代议制机构的成长确实深受战争导致的财政危机影响,但它却并非臣民纳税的奖赏所致,实因统治者力求其征税行为合法化的努力使然[2]。其三,介入式模式(the involvement model)。税收之所以促成了代议机构的出现、增强与维系,主要是因为这些机构或亲自扮演着征税主体的角色,或其能切实代表征税主体。换言之,对征税行为的深深介入是税收推动代议机构成长壮大的重要原因[3]。

有学者指出,强制性税收(coercive taxation)弊端在于其不仅极易导致纳税人的抵制,而且代理收税者难免中饱私囊,而代议制的同意型税收情况就好多了。因事前经过了民众代表的同意,征税过程简单、廉价且可预期;存在以税收“换”政策的平台(forum),征纳双方实可寻求双赢;由于被纳入政策过程,纳税人会更积极地回应战时财政的紧急需要;代表纳税人的组织(代议机构)的存在,岁入、岁出将得到严格监督,浪费、腐化因而减少;因其税收收入与民众财富形同唇齿,统治者会致力于推进公民富裕,云云[4]。

基于纳税人或其代表同意的征税制度比压迫性征税制度更契合民心、行之有效,国内学人也试图借鉴西方税收国家(tax-state)的经验,以纳税人权利与义务统一或预算民主作为中国税制改革的方向[5][6]。然而早在20世纪初,我国就有了这样的尝试:清末十年推行新政改革,严峻的财政危机情势使朝野上下不少精英也曾试图通过资政院、咨议局等准代议机构,来增强财政汲取能力。有研究者甚至认为清末预备立宪政策的出台,就是受到了清廷敛财意图的驱使[7]。也有人注意到立宪派以税收作为筹码而请愿要求速开国会[8]59,61。

改革需要财政支撑,办新政更是要大把花钱,但清朝政府的财政吸附能力一直很低。从明中期直到晚清,中国的财政税收基本上占国民收入的3%左右,乾隆中期朝廷的财政收入在5000万两银子上下,相当于今天的95亿元;到晚清新政改革之时,朝廷收入是8000万至9000万两银子,不到今天的200亿元。①参见陈志武博客2012-12-30。清因庚子赔款背上了沉重的财政债务,新政改革各项耗费更使政府陷入深刻的财税危机。强力征税国家无此能力,要民众自愿加税又回天乏术,因此想到了新办的民意机关资政院、咨议局,似乎可作为新的征税筹码、新的增税希望。如此,则转型中国的“国会”似乎也与税收挂上了钩,代表纳税人利益的议员与当政者就权钱似乎可讨价还价进行交易、低成本地换取代议制民主。

二、国会“疏通舆论”和“许民监督”两种增税思路

清末新政改革时,严重的财政危机也使传统财政体制受到质疑,西方诸国重赋而少怨的财政状况引人关注和赞慕。②时人有云:“今户部号为司农,农自为农,而所司者非农也。钩稽簿领,量较锱铢,画诺盈廷,积牍山立,直一片糊涂账目而已。亦若兵部之不管兵,它皆仿此。”(上海图书馆编《汪康年师友书札》第1册,上海古籍出版社1986年版,第336页)“世人徒见英俄法美船炮之多,金帛之富,而不知其岁入租税至七千万镑之多。假使中国岁入得有此数,比今日常税骤增五、六倍,即铁甲轮路一切富强之具,础嗟而办,亦复何难?正惟岁入不足之故,无论外债,即内国政令,亦不得不苟且敷衍,能静而不能动,谓非取之过轻之故欤?”(黄遵宪《日本国志》(卷16),台湾:文海出版社影印,第473-474页)赵炳麟等人的类似观点可参见下文。亦有学者认定财政危机乃清末新政失败的直接或深层原因[9]。③“清朝的新政,是属于上流阶层、服务于上流阶层的设施:反映他们的利益,训练他们的子侄,替他们维护治安。但是,新政带来的苛捐杂税和通货膨胀,首先影响了绝大多数人民。新政的后遗症是:普遍的不满,报纸的抱怨和最后的暴动抵制。”参见周锡瑞《改良与革命——辛亥革命在两湖》,杨慎之译,中华书局1982年版,第139-140页。

清朝财政吸附能力一贯很低,虽然国家的税收长期仅占GDP的3%,但实际上百姓付税却多过3%,很明显地方分肥或官僚贪污所在多有,此乃体制性腐败。日本在明治维新后中央集中财权,到1905年时,国家税收几乎是明治初期的百倍,所以中央政府可做很多事,国力自然强了。清政府却一直只有几项可怜的老收入,且不少还得靠海关总税务司赫德每年上交,其陈腐的财税体系亟待现代化,所以财税改革乃晚清新政的重头戏。然而清廷新政一推行就遇到很大的疑惑,刚开始因中央拿不出更多的钱补贴地方,清廷倡导筹办地方自治,但随着新政推进,发现办新政须有一个强大的中央政府,很多事必须统管。清末财政危机不仅表现为赤字,更体现为整个体制失衡失效,“户部之权日轻,疆臣之权日重”[10],中央对全国财政的控制力在日益减弱。因有限的财政汲取能力无法满足新政的巨额支出,清廷不得不严重依赖外债[11][12]。光绪朝“盖以岁入不足最高之数而言,不过三千余万,以全中国之财力而论,筹补此数,并非太难”[13]262,但当政者却无解决之道。光宣之际,清廷实际财政收入占生产总值的比重长期浮动于3%~5%之间(见表1),足见其财政汲取能力极其虚弱,国力十分空虚。

表1 晚清财政收入占生产总值比重的估计(单位:亿两、%)

由于庚子后数额巨大的战败赔款逼在眼前,林林总总的新政开支又继之在后,更因“我国财政外受协定关税条约之束缚,无增税之自由;内受财政组织不善之障碍,无筹巨款之能力”[13]262,举外债遂成了清廷筹办新政的最“佳”选择(见下页表2)。及至辛亥革命爆发,清政府仍汲汲于借外债以应内乱,各项借款谈判的最终失败,事实上宣告了清廷的破产[14]。

财政危机深重,令清廷如坐针毡,相图补救也就成为新政的重中之重[13]189-270。清廷光绪三十二年(1906)宣布预备立宪,对财政问题倍加关注。该年九月颁布的《考察政治馆拟设资政院节略清单》中,清廷对创设资政院的意图作了明确说明:希望通过资政院“采集舆论”,从而达到增税、尊君、分谤之目的。

表2 预备立宪时期清政府外债表(单位:库平银两)

设资政院以增税收的具体思路是:“凡上有所创,必付院议行,下有所陈,亦由议院达。以故君民一体,上下同心,有战事则人尽当兵,有巨费则人愿加税,富强之故由此来也。……且国民义务,以纳税为一大宗。现在财政困难,举行新政,何一不资民力。若无疏通舆论之地,则抗粮闹捐之风何自而绝,营业税、所得税等法必不能行。”[15]92①侯宜杰以此作为袁世凯伪立宪观的佐证(参见侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第66页),但上述清单之内容究竟受何人左右,似乎有待于更为信实的考证。

所谓西人积极履行纳税、当兵之义务,皆因议院发挥了议行政事、沟通君民的作用,以致富强。而就清廷言,新政耗资甚巨,是时财政维艰,由资政院疏通、采集舆论,或可杜绝抗粮闹捐之风,推行营业所得诸税,使征税行为合法化。

资政院刚开办的第一次常年会宣统二年(1910)九月初四第四号议场,就讨论了国家预算决算,九月十七日第八号议场又讨论了河南印花税案[16]11,55。九月二十日第九号议场议员罗杰发言:“国会速开一事为我国存亡问题。何以言之?外患日迫,非国会担负财政、扩张国防,不足以抵制。”又说:“且各省咨议局议员前在北京开联合会议决,代表国民心理,不速开国会,互选资政院议员,不能承诺新租税。非本员一人要挟,实国民全体迫于外忧内患不得已,而援各国国会请愿不出代议士不纳租税之通例。”[16]75清朝希望议员疏通民间增加新税,议员则以增税要挟朝廷放权,并提出“不出代议士(议员)不纳租税之通例”。

清以国会疏通税收的思路有几个特征:其一,强调民众义务而淡化其权利。资政院之创设,唯以君主为宗,不以国民为本。对前者而言,通过采集舆论,资政院实可发挥知民情、避民乱、抑内阁、分民谤等作用;对后者来说,资政院仅为其建言、泄愤之地,其言论之成效、利益之保障,仍为未知之数。其二,资政院仅为“疏通舆论”之地,其建言于政府仅具参考性而无约束力,其功效在于“宣上德,而通下情”。其三,创设资政院对增加税收的促动方式是特别的。资政院在君民之间扮演沟通者、调节者的角色,从而使民众的各种意见得以上传、不满情绪得以发泄,同时令朝廷的税收政策得以推行、奏效。

同年九月初二,给事中刘彭年奏:“查各国赋税,重于中国,然多取而民不怨者,以地方之财政办地方之事,涓滴归公,毫无中饱故也。……我国藏富于民,但足取信则集款易易耳。所尤要者颁预算、决算程式,岁入岁出,咸令闻知。此财政之亟宜预备者一也。”[17]163

且不论刘彭年对西方诸国“多取而民不怨”的原因分析是否全面准确,但他至少明确提出了颁行预、决算,岁入,岁出,要向民众公开,通过议会“咸令闻知”。

对此作出更为系统清晰阐释的当属御史赵炳麟。在同年②《清末筹备立宪档案史料》误将其编为光绪三十三年十一月十八日。参见宫玉振《御史赵炳麟何时奏请制定预算决算表以资考核》,载《历史档案》1993年3月,38页。十一月十八日的《整理财政必先制定预算决算表以资考核折》中,赵炳麟谈道:“臣考泰西列邦所以国人咸知国用者,在有预算以为会记之初,有决算以为会记之终,承诺之任,监财之权,悉议会担之。……盖东西各国之财政、行政,必许国民以两种监察:一、期前监察,承诺次年度之预算是也;二、期后监察,审查经过年度之决算是也。故国(民)知租税为己用,皆乐尽义务,官吏知国用有纠察,皆不敢侵蚀,所谓君民共治也。……拟请谕令度支部选精通计学者,制定中国预算决算表……预算、决算既定,提纲挈领,一目了然,然后将皇室费、中央行政费、地方行政费通盘筹算,界限分明,上使官吏免蒙蔽侵耗之弊端,下使绅民知承诺租税之义务,他日资政、审计两院,方有完全确立之地位。”[18]1016-1017

赵炳麟对西方诸国财政制度的认识以及对清廷清理财政的建议,似乎更为透彻、明智。其要旨有四:其一,明确了民众在国家财税事宜上的权利与义务,并认识到此乃西人在财政上成功的关键。正因拥有监察财政之权利,国民得以认识到租税取诸己亦用之于己,从而甘于履行纳税之义务;同时,官吏受到议会前后审议监察的严格制约,也很难从中渔利,滥用财权。其二,议会制度就是促使君民共治、增加税收的有效机制。国民监察、国用公开皆施行于此。其三,议会制度之所以有利于增加税收,是因为它既是国民权利的捍卫者,又是国民义务的催化剂。其四,他明确提出“制定中国预算决算表”,辟除中国财政“散漫无纪”之弊端,为日后资政院预算、审计院检查奠定基础。

尽管赵炳麟的呼吁在朝中略显孤寂,但知识界的类似声音却有不少。同年十二月出版的东方杂志社临时增刊《宪政初纲·立宪纲要》有云:“立宪国之臣民,与未立宪国之臣民,何所异乎?一言以断之曰,立宪国之臣民,对于国家享有种种之权利,亦即负有种种之义务而已。不若未立宪国之臣民,仅负义务,未能享有权利者也。……兵役纳税二者,一面为臣民之义务,一面又即为臣民之权利。……臣民既纳税于国家,即可选举议员,以间接监督国家之财政,是亦权利也。弟就服从统治者命令一面言之,仍为义务。”[19]

据此,国民权利与义务之统一,不仅是西方诸国强盛的原因,而且是一国立宪与否的标准,纳税人的权利即表现为他们可以通过选举议员而间接监督国家财政。

刘彭年、赵炳麟以及《宪政初纲·立宪纲要》所论虽也有差异,但都注重国民即纳税人之权利,从“咸令闻知”到“许民监察”,再到“选举议员”,我们不难发现当时力主立宪者的税收思路。这一思路(权称之为“许民监察”)与“疏通舆论”说的差异显而易见。其主要分歧在于:后者重国民义务而轻国民权利,资政院在君民之间无所适从地扮演着尴尬无用之角色;而前者不仅意识到国民权利义务统一之重要性和必要性,而且有一套切实可行的制度安排和理财机制。据《宪政初纲·立宪纲要》的标准,资政院仅“疏通舆论”不符合立宪精神,在实践中也难有成效。

三、准代议机构协赞立法监督财政之不可行

“预备立宪诏”表达了清廷仿行宪政的意愿,同时确立了“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”的基本原则及大致立宪规划。光绪三十二年九月十六日(1906年11 月9日),庆亲王奕劻等在《厘定中央各衙门官制缮单进呈折》中指出:“立法当属议会,今日尚难实行,拟暂设资政院以为预备。”他们设想的资政院旨在“持公论”[17]464。同期公布的《资政院节略清单》明确将其定性为疏通、采集舆论之所[15]92。次年,封疆大吏岑春煊上奏主张令其充当“舆论总汇之地”,“只有建言之权,而无强政府施行之力”[17]499。袁世凯亦有设咨议局、资政院“以借群力”的主张[20]。

但不久,赵炳麟又一次表达了与众不同的主张:“资政院宜实有议院之性质。议院者立于人民之地位而监督政府者也。中国国会未能成立,资政院宜预备为国会一部分之上议院,须别以议院法令定之,与官制之性质迥相径庭,宜与政府分离,不为政府兼并。……凡院中所陈,得过半人数同意之决定者,政府不得拒绝,政府如违法失政,得院中人数过半同意之弹劾者,必付行政裁判官评议,其重大者,政府不得居其位。”[17]512此种赋予资政院以议院地位和权责(且称为“授权予院”)之主张,自然更契合立宪理念。时人有云:“夫立宪云者,以宪法规定统治权行动之谓。详言之,则必设议院以代表国家意思,制法律。政府则依国家之意思以执行政务,更立法院依法律以行裁判。”[21]23“专制政体与立宪政体之别,其唯一之标识即在于议会之有无”[22]。然而,对于尚紧抓君权的慈禧和企图扩充阁权的奕劻、袁世凯等人,上述主张却万难接受。①事实上,赵炳麟此番言论正是针对主张速设责任内阁而拒绝赋权于民的奕、袁诸人。可参见侯宜杰《评清末官制改革中赵炳麟与袁世凯的争论》,载《天津社会科学》1993年第1期,第64-69页。最终,赵炳麟的意见遭到否决。

光绪三十三年八月十三日(1907年9月20日),清廷正式宣布设立资政院,“以立议院基础”[18]606。次年八月初一(1908年8月27日),宪政编查馆和资政院上奏的《宪法大纲》《议院法要领》《逐年筹备事宜清单》等,对资政院和咨议局的职权、筹备等作了明确规定。其奏折有云:“东西君主立宪各国,国体不同,宪法互异,论其最精之大义,不外数端:一曰君主神圣不可侵犯,二曰君主总揽统治权,按照宪法行之,三曰臣民按照法律,有应得应尽之权利义务而已。自余节目,皆以此为根本。其必以政府受议院之责难者,即由君主神圣不可侵犯之义而生。其必议院协赞立法监督财政者,即由保障臣民权利义务而生。”[17]56这种深受日本影响、极力保全皇室大权的政治观,无疑与大多立宪派乃至革命党人的宪政主张相差甚远[23]。但却破天荒地提出了“议院协赞立法监督财政”、“保障臣民权利义务”等原则。

不过,据《宪法大纲》和《议院法要领》的相关条款,清廷实际上将议院定位为并无实权之“协赞”机构。①“皇室经费应由君上制定常额,自国库提支,议院不得置议”,“议院只有建言之权,并无行政之责”,“所有决议事件,应恭候钦定后,政府方得奉行。国家之岁入岁出,每年预算,应由议院之协赞”。参见故宫博物馆明清档案部《清末筹备立宪档案史料》上册,中华书局1979年版,第59页。另外,在明定臣民财产、居住不受侵犯之权利的同时,清廷表示,“臣民按照法律规定,有纳税当兵之义务;臣民现完之赋税,非经新定法律更改,悉仍照旧输纳”[17]59。试图以此使征税行为获得更大合法性,从而增加财政收入。

考虑到各省“亦应有采取舆论之所,俾其指陈通省利弊,筹计地方治安,并为资政院储材之阶”,1907年10 月19日,清廷谕令各省督抚速设咨议局[18]667。1908年7月8日,资政院拟订《资政院院章》,自谓旨在“取决公论,预立上下议院基础”,职为议决国家岁出入预、决算,税法及公债等[18]631,632。同年7月22日的《各省咨议局章程》中,清廷明确指出咨议局“钦遵御旨,为各省采取舆论之地,以指陈通省利病,筹计地方治安为宗旨”[18]670。同时规定咨议局有权议决本省岁出入预、决算,税法,公债等[18]677。

此时清廷对资政院职责的设定,似乎是“疏通舆论”和“许民监察”两种思路的大杂烩。它一方面秉承了前者通过资政院指陈利弊、采集舆论的主张;另一方面又有保留地采纳了后者屡屡提及的办理预决算、许民监察的建议。②《资政院院章》的草拟团体颇为复杂,赵炳麟等思想开放者亦参与其中,因此其最终方案可能兼顾了各方意见。关于院章草拟者,可参见侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第79、80页。不过,就其实际地位和权限而言,清廷仍然坚持着大多朝臣一开始就秉有的思路,即“疏通舆论”。在否定赵炳麟授资政院议会地位主张之时,清廷曾明确表示:“今以资政院为议院基础,藉为政府之监督,在宪法未行、议院未立之时,组织办法应使彼此相维,先使议政、行政权限分明,庶无凌虐之弊”。③一档档案:《会议政务处议复赵炳麟奏组织内阁宜确定责任制度折》,会议政务处档,19号,转引自侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第79页。在《资政院院章》中,清廷既明确了资政院的议决权及其对行政衙门(军机大臣或各部行政大臣)的监督权,又规定了行政衙门对资政院决议的否决权,以及君主对二者争议的仲裁权。④参见《资政院院章》第十七至二十一条。故宫博物馆明清档案部:《清末筹备立宪档案史料》下册,中华书局1979年版,第632-633页。此外,还规定“资政院不得向人民发贴告示或传唤人民”[18]634,以束其权。

清廷试图让资政院在监督政府、疏通民愿乃至舒缓速开国会之主张等方面发挥作用,却又恐其坐大而损害既有权力体系,故而屡限其权。清廷曾表示:“夫议院乃民权所在,其所谓民权者,不过言之权而非行之权也。议政之权虽在议院,而行政之权仍在政府。即如外国监督政府之说,民权似极强矣,而议院攻击政府,但有言辞,并无实力,但有政府自行求退,议院并不能驱之使行。”[18]669《各省咨议局章程》的相关规定与之略同[24],只不过资政院成了咨议局与督抚争端之仲裁者及其权力之捍卫者。⑤“督抚及咨议局各执一见不能解决之事件,督抚应咨送资政院,以待决定”,“本省督抚如有侵夺咨议局权限,或违背法律等事,咨议局得呈请资政院核办”。参见故宫博物馆明清档案部《清末筹备立宪档案史料》下册,中华书局1979年版,第677页。

从清廷对言官赵炳麟主张的否定,对资政院、咨议局宗旨和实际地位的设定,及其借助行政机关、君权对二者加以限制等方面来看,资政院、咨议局尚不是名副其实的代议机构,只是其刍型,或可称为准代议机构。既为刍型,则不久将为正式国会或地方议会,为使其适当扮演代议机构的相关角色,清廷又赋予其相当议政权。清廷对资政院和咨议局颇为微妙的角色期待和职权设定,既是理解后者随后蓬勃发展的前提,又是认识前者后来矛盾态度的关节点。

自1908年7月22日清廷颁布《各省咨议局章程》和《咨议局议员选举章程》后,各省逐渐开始筹备事宜,至1909年10月14日,各省咨议局如期成立(新疆除外)。经过中国历史上前所未有破天荒的选举,咨议局议员得以产生。由于选举章程中对选民的资格要求颇为严格,加上不少符合资格的民众因为种种原因不愿入册,各省选民总数与人口总数的比例在1%以下[8]14-16。不过,当选议员的素质大多非常高,⑥通过对咨议局议员背景的翔实考察,张朋园认为,咨议局议员大多数为具有传统功名之士绅;若干士绅同时又曾接受过新式教育;大多数为有产阶级;高层士绅中多数曾在中央或地方担任过官职,有一些政治经验,对政府有所认识。参见张朋园《立宪派与辛亥革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第27页。个别省份的投票率(投票人数与选民数之比)也并不低,其议员为保护民众利益不惜与督抚发生激烈争辩对抗[25]。有人总结道:“当时议员从各地当选,差不多完全是人民的意志自动地认为优秀可靠,就选他出来,拿最重大的代表责任和地位,加在他的身上,势力和金钱的作用的运动,在那时竟没有人利用,也没有受利用的人。那当选的议员,也人人自命不凡,为代表民意力争立宪而来,拿所有的心思才力,都用在这带来的责任上边,所以彼此的交接,和自然地来路,都是极纯正清白,大家都没有一点含糊。”[26]

虽然咨议局议员积极性、使命感和责任心都颇高,但他们拥有的议决权、监督权能否切实落实,实取决于各省督抚。以浙江省为例,尽管浙局议员在提案、议决时颇为顺利(提案数远远超过巡抚,议决比例颇高),但在行政监督、财税、交通实业、自治等重大问题上,巡抚的施行率却非常低,从第一届常会到第二届常会,下降趋势颇为明显(见表3)。

表3 浙江省咨议局议案往返情况表

无疑,这意味着浙江咨议局和巡抚的分歧、冲突正日益加剧。为此,浙江巡抚增韫极为担忧地上言:“夫立法之始,本欲藉此以通官民之情,弟恐长此不变,官民之间将益隔阂,甚将背道而舛驰焉,此尤可虑也。”[18]708这种矛盾和斗争在全国十分普遍,实际上立宪派与保守官僚的权力斗争、利益冲突、观念分歧,以及《各省咨议局章程》中含糊矛盾的规定,必然会导致这种结果。而通过既有之规则来谈判化解冲突与矛盾,恰恰又是立宪政治精髓之所在,立宪派的权利意识或权力欲望极为浓厚,可贵的是他们有着同样浓厚的规则意识。遗憾的是,当权者似乎并未尊重他们自己确立的游戏规则。

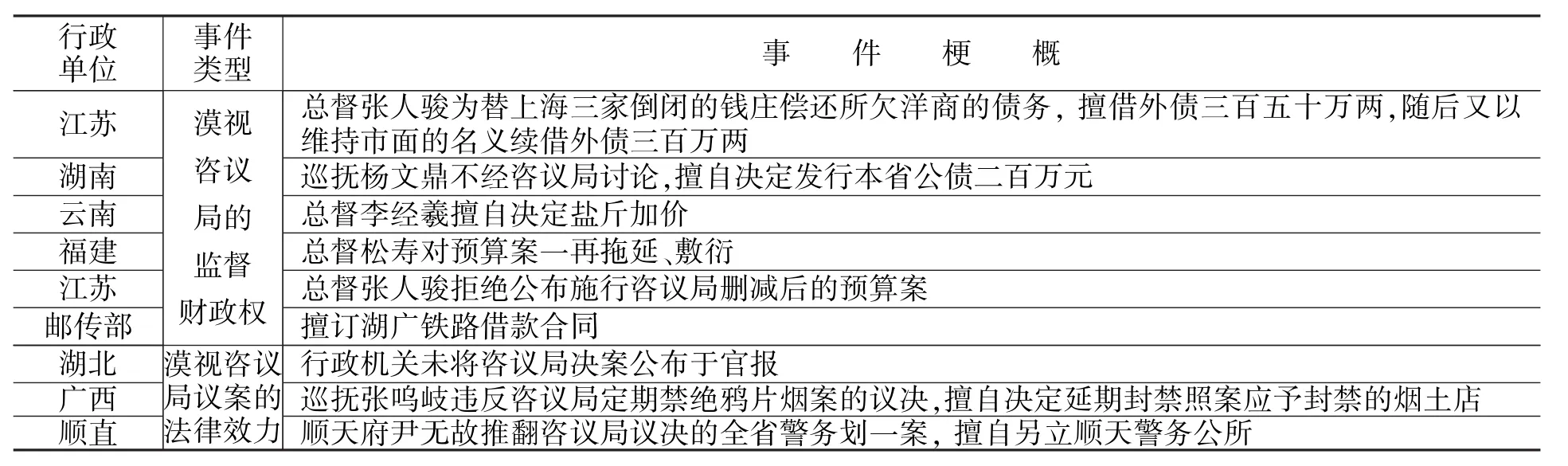

按规定,咨议局有权议决本省岁出入预、决算,税法,公债等;咨议局议定可行事件,督抚若无异议,有公布施行之责;督抚若不以为然,须说明原委事由,交局复议。但在实际操作时,漠视咨议局财政监督权及其议案法律效力的行为却屡屡发生(见表4)。

表4 各省督抚漠视咨议局权限重大事件列表

类似的状况可于开议后的资政院中再次发现。尽管资政院的设计、设立颇为靠前,①关于资政院的设立过程,可参见卞修全《资政院与清末的制宪活动》,载于《南开学报》2000年第4期,第10-11页。但由于其民选议员须经咨议局议员互选产生,故而直到1910年9 月23日,才召集全部议员(包括民选和钦选)会正式宣告成立。民选议员虽然在数量上不占优势,②资政院中,钦选议员共98位,钦派之正副总裁、秘书长共3位,民选议员亦共98位。详细信息可参见张朋园《立宪派与辛亥革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第284-296页。但钦定议员多随大流,使立宪派议员主导了议场[8]68-69。三个多月的院会,议员们先后提出速开国会、弹劾军机大臣等议案,其锋芒直指清廷。

如广西赵炳麟此前曾先后两次上奏,请赋予资政院广泛的财政监督权:“拟请旨饬下亲王、贝勒、贝子、大学士、尚书、侍郎、翰林、给事中、御史、各省督抚,将九年筹备清单内所开各条某年某事,需款若干,从何处筹定,在何项指拨,分年列表,详议具奏。俟明年资政院开会,即将此交该院核议,视民力能否担任,分别轻重缓急次第施行。如此,方有实事可为,不至以空文误国,一言丧邦,大局幸甚。……近年度支所入岁逾一万万两,一切练兵之经费、新政之诛求、铜元之损失,何一非取给于民。八口之家不聊其生者,比比皆是也。孟子曰:此惟救死而恐不赡。臣不禁为中国前途悲矣。国取诸民,民取诸土。今欲为国家筹经费,尤宜先为民人谋生计,方不致竭泽而渔。”[15]111,112

年轻气盛的赵炳麟与康有为是同年进士,戊戌维新时就随陈宝箴在湖南推行新政,受陈赏识。此时赵炳麟看到了新政加给普通民众的巨大负担和痛苦,也体认到西方议院民选议员在立法及财政监督上发挥的作用及意义,①“夫立宪国之贵有议院者,贵其以人民而协赞立法审察岁用也。法律财用必许人民参预者,盖君主行一令、出一令,必度民力、查民财,法出能顺舆情,令行斯如流水。故西国政治家谓财政为无形道路舟车,以其非此虽有良法美意,亦不能行也。”参见中国第二历史档案馆《中华民国史档案资料汇编》(第一辑),江苏人民出版社1979年版,第110页。于是主张从中央到地方包括宗室在内的权臣们都要确定行政经费额度,待资政院开议后交其核议,以便量民力而行之。这一主张与之前他强调赋予资政院上议院地位职权,是一脉相承的。

但清廷当权派缺乏新思维没有应变能力,资政院弹劾军机奏折上呈后,摄政王载沣颁布朱谕,禁止议员滋事:“设官制禄位及黜百司之权,为朝廷大权,载在先朝钦定宪法大纲,是军机大臣负责任不负责任暨设责任内阁事宜,朝廷自有权衡,非该院总裁等所得擅预所请,着毋庸议。”[17]547载沣斥资政院越权,不予谈判以半点余地,大大打击了议员们的议政积极性。咨议局、资政院自开议以来“民气喧嚣”的态势,也实为清廷始料未及。立宪派积极利用这一合法阵地,请愿示威、对抗督抚、弹劾军机,要求速开正式国会,挑战着现存的权力格局,使清廷难以应付。不久清廷极不明智地抛出“皇族内阁”,致人心丧尽,直接把立宪派推向了敌对面。

武昌起义爆发后,清廷才令资政院起草宪法放权,于1911年11月3日抛出《宪法重大信条十九条》(以下简称《十九信条》),遵照英国宪政精神确定议会制君主立宪政体。其中规定:“第十四条,本年度预算未经国会之议决者,不得照前年度预算开支。又预算案内不得有既定之岁出,预算案外不得为非常财政之处分。第十五条,皇室经费之制定及增减,由国会决议。”[17]103这些条款较赵炳麟的主张又推进了一步,准予国会绝对财政监督权,连皇室经费亦纳入国会决议的范围内,然却再也不可能起作用了。

四、资政院地位尴尬抗税立宪难成气候

从清朝灭亡的史实看,当时人士可能尚未深切体认到税收博弈在西方代议制民主政体形成过程中所扮演的角色。但是,也曾局部出现过以税收作筹码,请愿要求速开国会的事。1909年底,天津商务总会发起了一场筹还国债以防列强监控中国财政的爱国运动,其间就有人建议,将筹还国债和速开国会相联系。次年2月,吉林筹还国债会在公启中建议:“虽然吾闻之欧人之言曰,不出代议士者,不纳租税,吾今欲易一语曰,不得监督财政权者,不筹还国债。吾民既不异出此巨大之代价,以填满列强之欲壑,而纾吾政府之急,则宜要求政府予我民以监督财政之权。故今日者,筹还国债会宜与全国咨议局联合会通力合作,同时并进。一方面筹还国债,一方面要求缩短国会期限,方能盾(循)法律上之资格,以与政府开正式之谈判,综计全国岁出若干,岁入若干,何者可以某项作抵,何者必宜即时清还,一一通盘筹还之后,然后与政府订不经国民承诺,不得私借外债之约,方可期其有济。”[27]1926-1927天津商会后来更提出将筹还国债事提交“国会”请愿,“故今之筹还国债,宜与请求国会,通力合作,方斯有济”[27]1936。而所借之典,即“欧人之言”:“不出代议士(议员)者,不纳租税”。

遗憾的是,国会请愿代表最终并未与筹还国债会等团体合作。②究其原因,侯宜杰认为系双方观点分歧。“国会请愿代表的观点与筹还国债会不同,他们以为列强监督中国财政不是由于外债,‘实因吾国政府对于宪政之事犹有半疑半信之心,半实半虚之举动’,解决问题的根本途径还是速开国会,所以没有同意与还国债会等团体合并。”转引自侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第212页。由于筹还国债纯系民众爱国自愿而为,加之其筹款力量有限,故“不得监督财政权不筹还国债”之口号,并不足以撼动清廷。随后在第二次国会请愿之际,遵化中学监督致函省请愿同志会:如果政府拒绝速开国会,唯有“实行租税不经人民承诺,决不完赋之义,暂将全国国税停纳”。③《大公报》,1910年4月9日,转引自侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第220页。天津商会在讨论实行印花税问题时也提出:“如国会不开,人民无参政权利,则此项义务决不承认”。④《大公报》,1910年6月6日,转引自侯宜杰《二十世纪初中国政治改革风潮》,中国人民大学出版社2009年版,第220页。第三次国会请愿时,又有人明确主张将不开国会不纳税,开国会前各省咨议局不承认新租税等内容写进请愿书,①《中外日报》,宣统二年九月二十日,转引自张朋园《立宪派与辛亥革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第59页。然事终未果。多数人更愿走官方路线,而非联合民众促成立宪,在第三次国会请愿中争取了一些督抚的支持,却仍未成功达致预期目的[8]63[28][29]。

立宪派求助于督抚而非民众搞和平请愿,没有发动维权抗税斗争,没有像西方人那样打出“不出代议士不纳租税”的大旗促进议会民主,这是由其认识、背景、力量等因素决定的。首先,他们对议税抗税之于推进西方代议制成长中所起的作用缺乏深刻认识,且深受中国传统文化思想影响,规则意识远远重于权利意识,没有深刻理解纳税人理所当然具有相应的政治权利之义。②关于规则意识和权利意识的二分,参见于建嵘、裴宜理《中国的政治传统与发展》,载于《南风窗》2008年第20期,第32页。其次,资政院、咨议局的议员已是准“代议士”,他们自身多出于富有绅商,既希望多得权力,又害怕失去既有地位,考虑得更多的是自己,而非民众[8]26-27,188,189。再次,由于清廷对资政院、咨议局有严格限制,抗税缺乏群众基础难成议题,加之缺乏强有力的领袖人物,以激进抗税成就国会终难成为立宪派的首选之策。

自下而上税收推动型的代议制国会,因缺乏有意识有组织的推动,并未在清末预备立宪中确立,然而朝野上下却时有精英主张以准代议机构来协调增税解决财政危局。国会“疏通舆论”说的论者认为,资政院在君民之间扮演沟通者、调节者的角色,民众的各种意见得以上传,不满情绪得以发泄,朝廷的税收政策就可推行奏效。然而准代议机构权责不对等,受众权利义务不统一,真要践行各方都颇感尴尬。事实也颇为滑稽:一方面,清廷颁布《钦定宪法大纲》抛出保障公民权利义务的空头支票;另一方面,代表“民意”的资政院和咨议局因难以沟通上下,干脆放弃了朝廷与民众间调解者的角色,事事与政府为难。但当政者对资政院协调角色的期待却贯穿于清末立宪始终,朝廷总想让资政院疏通民愿服务于己,却又唯恐其坐大控制不了,损害既有权力体系。因而,清廷屡屡拒绝议员赋予资政院以议院地位和权责,以使其充分监察财政、监督政府的主张。准代议机构与政府和民众双边的互动都相当尴尬,议员有心保障民众利益、厘清财政弊病,却缺乏足够的权责;他们热心请愿开国会以推动立宪进程,却又遭到当权者的斥责,这就很难想象他们会按清廷所愿为其分谤增税了。由于缺乏说服民众、监督政府的足够权能,准代议机构终难促成国家财政收入的增加。

不能说清预备立宪就完全是欺骗,清廷也有心渐进地仿行西方宪政。宪政财政属公共财政,清政府1911年的财政预算,在某种程度上采用了西方的做法,资政院议员模仿西方国会依程序讨论了国家年预算,有模有样大刀阔斧地砍预算额度。各省咨议局也对财政审议热心执着把关,若地方政府稍有怠慢,即上告资政院查处。如湖南咨议局因巡抚举公债“未经交局议决,请资政院核办”;“直隶以盐斤加价,续募公债,不交局议,拟请开临时会议”;“江西以加增统税,不交局议,系侵夺咨议局权限,呈请资政院核办”[21]44,45。财政问题关系各个利益主体之间的权力分配,税收关系到政治权利的运作和设定,清政府无法扩大税收增加财政收入,就大借外债暂时化解危机,缺钱也不肯对立宪派作过大让步。一方面,本来国家因新政改革公共事务而增加税收,取之于民用之于民,也并非不合理,官民通过国会互动协调谈判,权钱交换博弈,正好为发展代议制民主提供了契机。当时也正是政体转型改革与革命赛跑的关键时刻,但清政府偏向于借外债解决财政难题,使立宪派丧失了以税收要挟政府放权改制的本钱。清廷一再让步后也不愿再让步,二者良性互动博弈失去了筹码。另一方面,立宪派议员们与民众的互动也很不够,很难说可以代表纳税人的利益,是时“八口之家不聊其生者,比比皆是也”[15]112,民众普遍贫穷无法承受苛捐杂税,发展工商业经济向流动资产(mobile assets)征税的现代税制的建立,还有许多工作要做。准代议机关未必能激发民众纳税的积极性和义务感,也就无力与当政者讨价还价,因而立宪派就税收打政治牌的底气不足,资政院更无资源亲自扮演征税主体的角色。

总之,由于立宪派的种种不足和当权者的政策失当,税收与代议制的良性互动在清末预备立宪中一直未能真正出现,英、法、美等国因征税而引发革命的好戏在中国也没有发生。当然,东方不亮西方亮,立宪派及南方数省咨议局领导发起的保路运动,因牵涉民众利益,很快引发革命风潮,引爆武昌起义。及至清廷颁布《十九信条》打算赋国会实权时,立宪派议员大多已抛弃清廷转而支持革命,参加民国临时国会并发挥重要作用[30]。各省咨议局“或为运动革命之主体,或为宣告独立之机关,皆于光复后,另行组织,改为省议会”[21]46,大清国也即时寿终正寝。历史无法反悔倒转,假如清廷年前能接受资政院议员建议,赋予准代议机构以议政监督实权,不举外债卖国,税收与代议制讨价还价相得益彰的情势或许可以在清末出现,权利与义务统一之现代税制通过国会激辩博弈,或可早为国人闻知,甚至局部付诸实施也未可知晓。

参考文献:

[1]BATES R H. A Note on Taxation,Development,and Representative Government[J]. Politics and Society,1985,14(1):53-70.

[2]LEVI M.Of Rule and Revenue[M]. Berkeley: University of California Press,1988:176-177.

[3]HERB M.Taxation and Representation[J]. Studies in Comparative International Development,2003,(3):7-19.

[4]MOORE M.Revenues,State Formation,and the Quality of Governance in Developing Countries[J]. International Political Science Review,2004,25(3):300.

[5]秦晖.税费改革、强干弱支与村民自治[G]/ /农民中国:历史反思与现实选择.郑州:河南人民出版社,2003:25.

[6]马骏.中国公共预算改革:理性化与民主化[M].北京:中央编译出版社,2005:31-86.

[7]韦庆远,等.清末宪政史[M].北京:中国人民大学出版社,1993:392,256.

[8]张朋园.立宪派与辛亥革命[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2007.

[9]费正清.剑桥中国晚清史:下卷[M].北京:中国社会科学出版社,1985:462-463.

[10]曾国藩.曾国藩全集·奏稿七[M].长沙:岳麓书社,1989:3997.

[11]陈锋.清代财政政策与货币政策研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008:561-574.

[12]朱英.晚清政治改良中的地方与中央[J].战略与管理,1995,(2):105-110.

[13]罗玉东.光绪朝补救财政之方案[J].中国近代经济史研究集刊,1933,1(2).

[14]中国人民银行参事室.中国清代外债史资料[M].北京:中国金融出版社,1991:840-841.

[15]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第1辑[M].南京:江苏人民出版社,1979.

[16]资政院议场会议速记录[M].李启成,点校.上海:上海三联出版社,2011.

[17]故宫博物馆明清档案部.清末筹备立宪档案史料:上册[M].北京:中华书局,1979.

[18]故宫博物馆明清档案部.清末筹备立宪档案史料:下册[M].北京:中华书局,1979.

[19]东方杂志社临时增刊.宪政初纲·立宪纲要[M].上海:商务印书馆,光绪三十二年:12,13.

[20]大清德宗景皇帝实录:575卷[M].北京:中华书局,1987.

[21]杜亚泉,等.辛亥前十年中国政治通览[M].北京:中华书局,2012.

[22]廖治.咨议局经过大事记[J].宪政新志,1909,1(1):161.

[23]贺凌虚.近代中国政治体制论集[M].台北:五南图书出版股份有限公司,2004:24-29.

[24]耿云志.论咨议局的性质与作用[J].近代史研究,1982,(2):262-265.

[25]沈晓敏.处常与求变:清末民初的浙江咨议局和省议会[M].北京:三联书店,2005:26-27,51.

[26]张孝若.南通张季直先生传记[M].上海:中华书局,1930:141.

[27]天津市档案馆.天津商会档案汇编(1903—1911):下册[M].天津:天津人民出版社,1989.

[28]李细珠.立宪派、地方督抚与清廷之间的互动关系[C].首届“晚清国家与社会”国际学术讨论会论文集.2006:307-323.

[29]李振武.李经羲与国会请愿运动[J].学术研究,2003,(3):86-90.

[30]袁刚.辛亥民元建政是以国会为中心[J].文化月刊(澳门),2012,春季号,总82期.

[责任编辑:张莲英]

中图分类号:D092;K252

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2016)03-0022-09

收稿日期:2016-01-09

作者简介:袁刚(1953-),男,江西南昌人,教授,博士生导师,从事中国政治思想和制度史研究;韩亚栋(1987-),男,湖北荆门人,博士研究生,从事当代中国政府与政治研究。

Taxation and Parliament Interaction During Preparation for Constitutionalism in the End of Qing Dynasty

YUAN Gang1,HAN Ya-dong2

(1.School of Government,Peking University,Beijing 100871,China;2.China Academy of Social Management,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Abstract:In the end of Qing Dynasty,as preparation for Constitutionalism was grieved by financial crisis,discussions on mediating public opinion and increasing taxes through the Advisory Council surfaced. However,the Advisory Council and the Consultative Bureau were only quasi-representative institutions,where representation for public opinion was subtle. Requests of empowering the Advisory Council and allowing public supervision from the members of council were repeatedly rejected by Qing government. Due to the lack to authority to supervise government and thus to convince the public,the Advisory Council and the Consultative Bureau failed to facilitate tax hike. In contrast,holding tax hike as a bargaining chip,the constitutionalists urged the government to establish Parliament. However,impeded by the insistent aims and insincere internal interaction,the no-taxation-without-representation confrontation common seen in British,American,and French revolutions did not occur in the end of Qing Dynasty,and the representation by taxation was not founded.

Key words:end of Qing Dynasty;preparation for constitutionalism;tax revenue;Advisory Council;Consultative Bureau;financial sociology